阿岱尔·阿德斯梅是一位难以定义、捉摸不透的艺术家。他不囿于固定的创作媒材与艺术风格,自在地调度影像、摄影、雕塑、装置、街头行动等形式,躬身力行出独树一帜的图像语言。他的创作是一种卡夫卡式自传,如白日梦魇般地展现出其颠沛流离的生命历程中所遭遇的暴力。他自诩为“行动的艺术家”,他时常通过街头行动或是定格瞬间的手法,反抗极端宗教与政治体系对个体的压迫。诚如他所言:“世界是暴力的,而不是我。”

阿岱尔·阿德斯梅在中国的首次机构大型展览“御旨”发生在上海外滩美术馆,策展人是他的多年好友与长期观察者拉瑞斯·弗洛乔。在艺术家与策展人的共谋之下,展览占据了美术馆的四层空间,拒绝叙事与理性,让观者直面作品最原初的面貌。在这座具有历史情感的建筑与阿德斯梅作品的共奏之下,观者将直观体验到其作品的诗意与韵味。

虽然展览不预设特定的观展顺序,但是若选择从展览的最高层开启这场探索之旅,我们将率先被一组以炭笔创作的巨型绘画《空(气)》所包围。一个个不同姿态的小人浮现于空无的纸面上,他们或是飞翔或是悬浮或是下坠。炭笔牵连出的繁复线条是他们坠落空虚的无序轨迹,而残留下的手掌印则是他们努力挣脱不可避免的命运所作出的反抗。观看视线随着下降过程的移动,我们将正式跌入阿德斯梅所编织的梦网之中。

阿岱尔·阿德斯梅,阿尔及尔 阿尔及尔,2021

“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,拍摄于2022年

阿岱尔·阿德斯梅于1971年出生于阿尔及利亚君士坦丁的奥雷斯地区。根据他的描述,“那里干燥、粗粝、顽固,以及伤痕累累”。伴随1980年代的人民起义、内战、原教旨主义与恐怖主义,他的青年时期始终被恐惧与不安笼罩着。在那个未许之地,人们不被允许说自己的语言——柏柏尔语。以他的母亲为代表的女性们深受压迫,甚至不拥有自己身体的行使权,必须终日身穿阿拉伯长袍。诗歌与哲学为少年阿德斯梅的苦闷生活带去了闪光与火心,他在宵禁后偷偷阅读尼采,那句“上帝死了”的宣告让他体验到从未有过的震颤。

对于阿德斯梅而言,艺术是他的出口,也是他纪录自身经历的方式。当他在阿尔及尔的艺术学院学习的时候,校长及其儿子在学校的阶梯上被残忍地杀害。这样的创伤性经历,让阿德斯梅决意成为一位永远的流亡者,他移居巴黎,却从不停歇地周游世界。

阿岱尔·阿德斯梅,所有时钟显示五点,2018

“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,拍摄于2022年

他记忆中战火与鲜血的红,幻化为其作品《阿尔及尔 阿尔及尔》的红。这件长达九米的绘画作品,是由红色的颜料滴落于画布之上。在不断起伏的红色之中隐藏着黑色的五线谱与音符,以此呼应莉莉·伯尼切的同名歌曲,表达了对于流亡者缅怀故土和家人的故事。当然,这种红色也可以被看作是对生命的礼赞以及快乐的酒神精神,这也正是阿德斯梅创作的“爱洛斯”(爱欲)。

阿德斯梅热衷于定格历史中不经意的瞬间,并将这一瞬间转变为集体记忆的纪念碑。譬如他的象牙雕塑《哭泣》聚焦在一张经典越战照片里凝固汽油弹女孩,另一件作品《我的孩子》则重现了华沙犹太区起义里高举双手的男孩。在展厅中《所有的时钟显示五点》这件作品形似切割金属或纸张的两座钢制工具台,实则为了纪念“1927一代”的两位诗人,冰冷锋利的金属质地折射了这两位诗人是政治压迫和法西斯暴政下受害者的缩影,而欢快明亮的黄色与蓝色则强调了这两位勇士曾以先锋的艺术形式进行的反抗。

“阿岱尔·阿德斯梅:御旨”展览现场图

上海外滩美术馆,拍摄于2022年

动物,则是阿德斯梅看来是人类历史与自然历史的重要平行线。他总是在作品中与各种动物一起工作,例如被他搬入街头的狮子、野猪、蛇。在作品《工作室,尼尔逊》中,阿德斯梅让一只白色公牛出现在他公寓内的工作室里,它体型庞大、眼神警惕、呼吸轰鸣,它像是帕索里尼电影里的“闯入者”,将我们熟知的日常生活陡然陌生化。

阿岱尔·阿德斯梅,一只黑猫从我们之间穿过,2018

“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,拍摄于2022年

不同于其之前作品《米特区的快乐》里舔舐一碟牛奶的七只流浪猫,《一只黑猫从我们之间穿过》的主角则是一只精神抖擞的黑猫。在循环播放的影像中,这只黑猫在黑暗的空间里走下楼梯,他像是一位神秘的引渡者,带领观众从不同空间中穿梭。“重播”(loop)是阿德斯梅是定格瞬间的惯用手法。他拍摄几秒至十几秒的影像,然后在展览现场中不间断地循环播放。循环,是永远的开始。在没有尽头的往复与缠绕之间,思想的轮廓得以显现。

阿德斯梅坚信艺术家应该在历史上扮演证人。以他喜欢的导演帕索里尼的话来说:“我置身事外,我仍是一个证人,这就是我的斗争——我的介入,个体的多于个人的,政治的多于公民的,肉体的多于物质的,美学的多于精神的。”

阿岱尔·阿德斯梅,可可丽可绘画,燃烧之地,2017-2020

“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,拍摄于2022年

“出击!”是阿德斯梅的口头禅,他时常对自己的亲人、朋友与对话者放出这句呐喊。这句口号短促有力,激励着他不断发动战争,并与看不见的敌人继续战斗。

他的战争最常发生在街头。这与他的成长背景无法分离,他是帕索里尼描述的街头男孩(ragazzi)——在他的家乡的传统文化中,女性的空间是家宅,而男性的空间则是街头。这使他自然而然地将其位于巴黎勒梅西埃路上的工作室拓展至外部街道与附近的市场中。他时常占据公公街道,作为其行动的舞台。阿德斯梅的母亲娜菲莎曾在街道半抱着他并水平举起,仿若颠倒了教会艺术中经典的圣母圣子像,纯粹地庆祝生命的纽带。

阿德斯梅拒绝将自己的作品称之为表演,认为他的创作实践都是“行动”。正如他此前接受访谈时坦言道,“我没有生活在两种文化之间,我不是后殖民艺术家,我不在伤疤上工作,我也没有要修补的东西。我是一个探测器,我在公共领域行动,我使用激情和愤怒,我不做别的,我也不制造幻觉。”

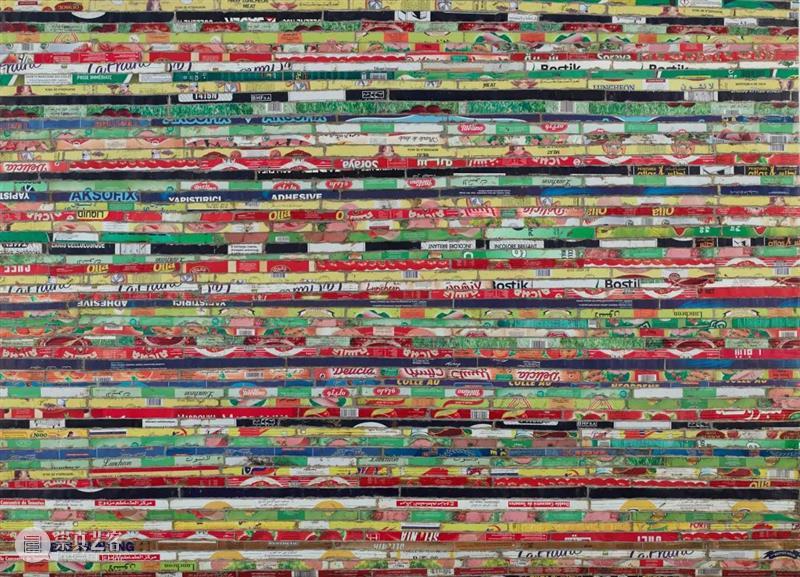

阿岱尔·阿德斯梅,可可丽可绘画,中国画,2017-2020

回收印刷金属

130 × 180 × 4.5 厘米

由艺术家和当代唐人艺术中心(香港)提供

阿岱尔·阿德斯梅,可可丽可绘画,人民,2017-2020

回收印刷金属, 5幅一组

每幅48 × 28.7 × 2 厘米

由艺术家提供

“材料”是阿德斯梅形成行动的重要催化剂,他善于觉察不同材料的特性,如粘土、陶瓷、羊毛、大麻、象牙、动物标本等。在开始于2016年的系列作品《可可丽可绘画》中,他首次采用了金属罐这一现成品。他收集了来自垃圾桶、大海和街头巷尾的金属罐,比如饮料瓶罐、油漆桶、工业与化学容器等。随后,阿德斯梅会将这些金属罐巧妙地压平,然后交予其摩洛哥的工作室,以当地的传统手工艺进行重新组装,并经过反复的沟通与确认,得到他预期的效果。

深受“真实电影”(Cinéma vérité)影响的阿德斯梅,在《可可丽可绘画》上出现的文字主要是文化格言的形式,皆取自音乐、艺术史以及文学典故。这些文字不是标题,也不是主旨,它们是这些图像的观看注脚,以唤起观者的感性认知。作品最终通过当地巧匠的处理,把缤纷的色彩与金属的线条“编织”焊接出独特的编织效果,从而体现了手艺与工业生产之间的对抗。而艺术家退位作者身份并将制作权放任给集体生产的过程,也展现了艺术在消费主义和全球化经济中的对抗性反思。

阿岱尔·阿德斯梅,空(气),2021

“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,拍摄于2022年

尼采曾在《查拉图斯特拉如是说》中反复地告诫道:“逃跑吧,我的朋友,到孤独中去。”对于阿德斯梅而言,一件具有分量的就是孤独的呐喊。逃跑并不意味着逃避,而是抵抗新偶像、腐烂之物以及多余的人。孤独,也许是一种西西弗斯的坚守。

“御旨”这一展览标题源于卡夫卡的同名短篇小说:垂死的皇帝要给你下达一则御旨,他派遣传旨的信使却无法走出重重迷宫,翘首以盼的你将永远地孤独等待下去。与之呼应,本次展览的信使是一只鸽子。伴随着舒伯特临终前创作的同名艺术歌曲悠扬的旋律下,这只信鸽安静地站在金属栏杆上,它保持警觉,时刻准备送信。它可能就是因为疫情无法抵达现场的艺术家化身。

阿岱尔·阿德斯梅,信鸽,2021

“御旨”展览现场图,上海外滩美术馆,拍摄于2022年

撰文 Gin

编辑 陈元

设计 Rina

阿岱尔·阿德斯梅:御旨

2022.7.16-2022.9.11

上海外滩美术馆

策展人:

拉瑞斯·弗洛乔(Larys Frogier)

艺术家:

阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed)

点击下方小程序一键购票哦!

👇

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享