白立方之内:画廊空间的意识形态

布莱恩·奥多尔蒂丨文 梁幸仪丨译

选自《白立方内外》

生活·读书·新知三联书店,2017

科幻电影里一个反复出现的场景,是从太空舱望去,地球逐渐远离,渐渐成为一条水平线,然后是一个沙滩皮球,一颗葡萄柚,一个高尔夫球,最后化作一颗星辰。随着尺度的变化,人们的反应也从个体滑向整体。个人被整个种族替代,我们轻易沦为人类的一员——一种易朽的两足动物,成群地毯式地在地面铺开。当处于某种高度时,人总是善的。高度能激发人的宽宏,而水平面则似乎不具备同样的美德。当远方有人影靠近,我们总是唯恐来者不善。生活就是水平的,事情一件接着一件,如同一条传送带缓缓将我们拖向地平线。然而历史,这一逐渐远离的太空舱的视角,则截然不同。随着尺度的变化,不同的时间层被叠加,透过这些时间层我们投射不同的观察角度以重现和修正过去。难怪艺术在这一过程中被搅得乱七八糟;其本应通过时间被感知的历史却被我们眼前的图像混淆了。眼睛是受到一点知觉刺激就可能翻供的证人。历史和眼,在我们称之为传统的“常量”的中心纠缠不清。

现在我们都很清楚,构成所谓现代主义传统的大量历史、传言和证据正遭遇水平面的包围。居高临下,我们能更清晰地看到其进步“法则”,其由理想主义哲学锤炼的盔甲,其有关于前进与征服的军事隐喻。这是——或曾经是怎样的一幕啊!被部署的意识形态,超越性的火箭,浪漫的贫民窟,在这里,堕落与理想是一对干柴烈火,所有那些在旧式战争中来回奔走的部队。最终充塞咖啡桌上告示板之间的活动报表甚少有助于我们了解现实中的英雄。那些自相矛盾的成就最终蜷缩成一团,等待修正。这种修正也许会将一个前卫时代(avant-garde era)纳入传统,但也有可能,如我们有时担心的,会葬送传统。确实,传统本身,随着太空舱的后退,成了咖啡桌上的一件小摆设——无外乎是用复制品粘合出来的一个动态装配件,由神秘的小马达驱动着,撬动着一个个小博物馆模型。而就在此间,人们注意到维系着一切正常运转的关键,一个均匀照明的“细胞”:画廊空间(the gallery space)。

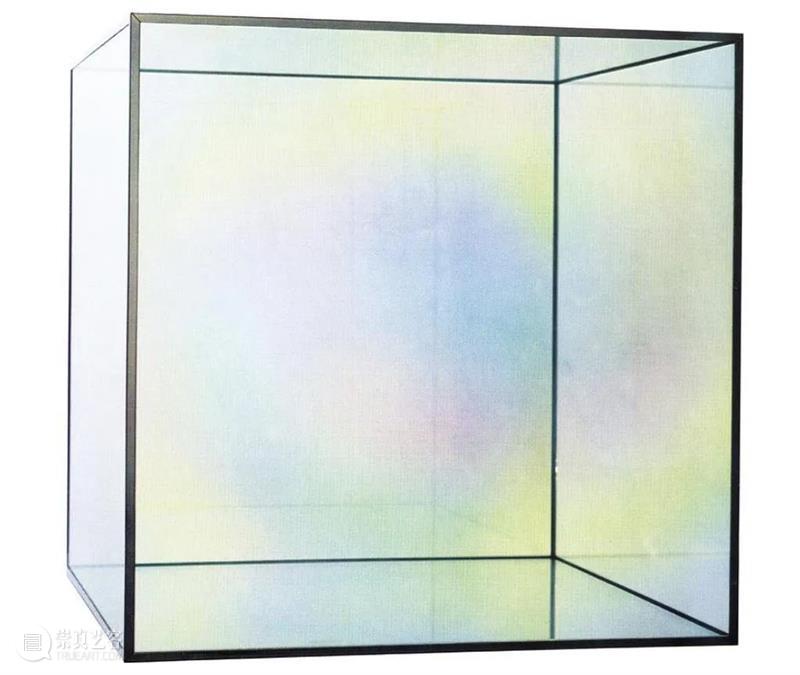

现代主义之历史深受画廊空间的框定。或者说,现代艺术之历史与画廊空间,以及我们对画廊空间看法的转变息息相关。如今已经到了人们进画廊首先看的不是艺术,而是空间的地步。(这个时代其中一个陈词滥调,是进画廊首先对空间扫射一遍。)一片空白、理想化的空间首先映入脑海,它比任何其他图像更能代表20世纪美术的原型图像。而它又通过艺术经常附带的历史必然性过程而澄清了自身。

理想化的画廊从艺术品中抽离出任何干扰其成为“艺术”的线索。作品从周围一切可能干扰其自我评价的事物中孤立出来。这让空间获得某种存在感,这种存在感原是那些通过不断重复一套封闭的价值系统以维系习俗的传统空间所具备的。从教堂借来一点神圣,从法庭借一点威仪,从实验室借一点神秘,配上别致的设计,一个独特的审美室就产生了。室内感应场的强度是如此之大,以至于一旦置身其外,艺术马上坠入一种世俗的状态——相反,物品一旦被有力的艺术观念灌注就瞬间能在空间内成为艺术。确实,物品往往沦为观念得以显现的媒介,供人讨论——这是现代主义晚期学院派作风的一种流行形式(“观念比艺术更有趣”)。空间的神圣变得明晰,同样变得清晰的是现代主义其中一个伟大的投影法:随着现代主义步入晚年,语境变成了内容。而在一次特殊的逆转中,进入画廊的物品“框定”了画廊及其法则。

画廊的建设几乎遵循着与中世纪教堂一样严格的法则。外部世界不能进入,因此窗户通常封死。墙面要漆成白色,天花板成为光源,木地板要抛光得让人走路不偏不倚,或者铺好地毯让人沿途观看艺术品时脚步无声。艺术是自由的,过去总是这样说,“它会自动获得生命”。谨慎的桌子也许是画廊空间内唯一的家具。在这样的语境中,一个立式烟灰缸也成了圣物,就像现代美术馆里的消防栓看起来不像消防栓,而像是一个审美双关语。现代主义从生命价值向形式价值的知觉换位完成了。这,当然,是现代主义的其中一项绝症。

无影、雪白、洁净、人造,画廊空间是专为审美的技术而生的。艺术品挂上墙,分散开来让人们一一审视。它们干净的表面似乎未经时间或沧桑点染。艺术存在于一种外部展示中,尽管存在着许多“时期”(period)(现代晚期),却没有时间(time)。这种外部性给了画廊一种灵薄狱(limbo)的状态:你要先死了才能到这里。确实,那件奇怪的家具以及你身体的存在都显得虚浮,如同一种入侵。这种空间给人的感受是,尽管你的眼神和思考在这里是受欢迎的,但你占据空间的身体却不是——最多只能作为一种可供进一步研究的活动人模而被空间容忍着。这种笛卡尔式的矛盾被我们视觉文化的另一标志强化着:没有(sans)人物的展览现场照。在此,观看者最终被消灭了。你在那儿又不在那儿,这是艺术的老对手——摄影所提供的主要服务之一。展览现场照是对画廊空间的隐喻,这里,一个理想被实现得如同19世纪30年代的一幅沙龙画一样彻底。

确实,沙龙本身含蓄地定义了什么是画廊,这对于那个时期的美学是恰当的。画廊是一个有墙的空间,这些墙被画作覆盖。墙本身没有内在的审美价值;它只是直立动物的必需品。塞缪尔·F.B.莫尔斯的《卢浮展厅》(1833)会让现代的眼睛不安:大师作品成了墙纸,每一幅都未曾分离出来,不像王座般孤立于空间。且不论(对我们来说)各种时期和风格的可怕串联,这种挂画方式对观众的要求超出了我们的理解。难道你要租一双高跷去够天花板么,还是要五体投地去凑那墙裙?无论高或低,都不是什么好位置。你可以听到许多艺术家抱怨被“升天”了(画挂得太高),却未曾听到有抱怨被“贴地”的。尽管接近地面,画作依然是可以靠近的,甚至可以被鉴赏者“近”观,再慢慢后退到一个更明智的距离观看。你可以看到19世纪的观众踱着步,三五成群地凑近观赏,有些则在一定的距离外组成评审团,用手杖指指点点,又一轮巡视,一幅接一幅地点数整个展览。大幅画作通常挂上面(容易远观),有时还稍微倾斜以适应观众的视角;“最佳”作品留在中部;小幅绘画挂下面。最好的挂画工能天才般地将大小画框拼接起来,不露出一点无用的墙面。

哪条感知法则能允许(对我们的眼睛)施以如此的粗暴呢?一条,也仅有一条。那就是每一幅画都被视为一个独立自足的实体,被沉重的画框将其与近在咫尺的邻里完全隔离,成为一个完整的透视系统。空间是间断的、可归类的,就像这些作品里所描绘的房子一样,不同的房间有着不同的功能。19世纪的头脑是分类学的头脑,而19世纪的眼睛则是承认不同类型的等级关系以及画框权威的眼睛。

架上绘画是如何成为这样一个包裹完善的空间的呢?透视法与架上绘画几乎同时兴起,而架上绘画则反过来印证了绘画本身许诺的错觉主义(illusionism)。直接绘在墙上的壁画与挂在墙上的画作之间存在一种奇特的关系;直接涂绘的墙被一片可携带的墙替代。界限被建立并框定;小型画成为一种强大的约定,这种约定对错觉有利无害。壁画中的空间通常是浅空间;尽管错觉也是壁画观念的一部分,可是墙面的完整性被壁画所描绘的建筑物否认的同时又被强化。墙本身总被视为深度有限(你不可能穿墙而过),就像墙角和屋顶总会(往往以一系列创造性的形式)限制大小。从近处观察,壁画往往对其手段供认不违——错觉在一系列创作手法中分崩离析。你觉得你在观看一幅画的底色,经常找不到自己的“位置”。确实,壁画投射出一系列模棱两可、浮游不定的矢量,观者要努力定位自身,而架上绘画则让观众瞬间找到自己的精确位置,因为架上绘画如同一扇便携的窗户,一旦挂在墙上,就从墙中穿透出一个深度空间。这一主题在北方画派中无限次重复,画中的窗户不仅仅框定了一个深度空间,还印证了画框本身如同窗户般的局限性!一些小型架上绘画神奇如同匣子,那是因为它们拥有的纵深感以及近距离审视时依然保有的完美细节。架上绘画的画框对于艺术家,就如同房间对于置身其中的观众一样,是个心理容器。透视法将画中的一切沿着一个圆锥形空间分布,与之相对的画框作为一个网格,与画中前景、中景与远景的切线相呼应。人稳步“踏入”这样一幅画,甚至毫不费劲地滑入,取决于画的调子和颜色。错觉越强烈,对观者眼睛的诱惑越大;眼睛从固定的身体中抽离出来,如同微型替身一样潜入画中,检验其空间的清晰度。

在这个过程中,画框的稳定性如同氧气筒对潜水员一样必要。其限定性完整地保障了画面内部的体验。画框作为绝对限制受到架上绘画的认定,直到19世纪。对对象的缩减、省略均强化了边缘。这种被学院美术的画框围合的经典透视程序使得画作可以像沙丁鱼一样挤在墙上。没有任何线索暗示画内空间与外部空间是相连的。

这样的暗示只是很偶然地出现在18、19世纪的绘画中,当画中的大气和色彩侵蚀了透视。风景画中有一层透明的雾,能将透视与色调颜色对立起来,因为二者均蕴含着对所悬挂墙面的相反解读及其他。图像似乎开始对画框施加压力。这里最典型的构图是穿越画框边缘的地平线,将天与海分隔开来,而海则时常被沙滩上一个面朝海的人影强化。正规构图消失了,框中框(两侧布景,前景衬物这些说明透视深度的“盲文”)也渐渐淡出。剩下的是一个模棱两可的画面,部分受到内部水平线的框定。这类画面[库尔贝(Courbet)、卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)、惠斯勒(Whistler)还有大批其他小大师的作品]静静地栖身于无限的深度与平面之间,往往被解读为某种式样。水平面的强大法则就这样不知不觉间潜入了画框的边界。

这类特定的画作聚焦于一块不确定的、常被视为“错误”主体的风景,是它们引入了一种新观念:注视某物的观念,眼睛扫描的观念。节奏的加快让画框成为一个相对的而非绝对的区域。一旦你意识到这片风景能够将其周围一切排除在外,你就开始隐隐意识到画面以外的空间。画框变成了一个括号。通过某种磁力相斥的作用,将墙面上的画作分离出来变得无可避免。而这又被一种专注于将主体从语境中分离出来的新科技——或艺术——摄影在很大程度上激发并强化。

在一幅照片中,边框位置是一个至关重要的选择,因为它建构——或解构了——所包围之物。最终,取景、编辑、剪切——确立边界——成为构图的重要行为。但一开始并不是这样的。最初的一些取景工作借用了绘画的常规法则——由方便的树木和小山构成了内部支撑。但是最优秀的早期摄影重新阐释了边缘而未借助绘画法则,并未有意识地借助边框安置对象,而是借由对象的自我构图而降低了边缘的张力。也许这是19世纪的典型。19世纪关注的是对象,而不是边缘。各种场域均在其宣称的边界内部被审视。审视边界而非其场域,并且为了延伸边界而去定义边界,是20世纪的习惯。我们有一种错觉,认为只要作水平延伸,就能扩大场域,而非像19世纪可能认为的那样,透过一种合理的透视风格深入场域。甚至两个世纪的学术对边缘和深度、界限和定义,也有着截然不同的感知。摄影很快学会了抛开笨重的画框,将洗出来的照片裱在底板上。在一个中性间隔之外,边框被允许围合底板。早期摄影承认边缘的存在,却去其雄辩,软化其绝对性,将其变成一个区域,而不是后来它所成为的那个支撑。不过,无论如何,边框作为锁住对象的一个个固定规范已经变得脆弱了。

上述的许多情形也适用于印象派,印象派的其中一个重要命题就是边缘对什么是里什么是外的仲裁,但这却与一股重要得多的力量相结合,正是这决定性的一击最终改变了图像的观念、悬挂的方式,并最终改变了画廊空间:平面的神话,这一绘画的自我定义企图中强大的逻辑学家。一个浅的、实在性的空间(literal space)(有着想象的形式,与旧的错觉空间中的“真实”形式相对)的形成,对边缘进一步施加压力。这里伟大的发明家,当属莫奈(Monet)。

确实,由莫奈发起的这场革命影响是如此深远,以致有人质疑他的艺术成就能否与之相媲,作为一名艺术家他有着明显的局限,或者说他主动划定了自己的界限而不逾矩。莫奈的风景总看似是在靠近或远离真正对象的过程中注意到的。这给人一种印象,似乎莫奈是在封存一个暂时性的方案;无特征本身就让你的眼神开始放松游向别处。印象派画面主体的非正式性经常被人指出,可是这些对象并不是随意一瞥获得的,并不是画家真正对对象漫不经心。莫奈的有趣之处,是“观看着”这种观看(“looking at” this look)——光的覆盖,通过贯彻一套非个人的(直到接近终点)色彩与笔触法则对感知进行反常的公式化。切割对象的边界似乎率性而为,偏左偏右一点都无所谓。印象派的其中一个标志是以随意选取的对象弱化边缘在结构中扮演的角色,边缘承受着越来越浅的空间所施加的压力。这种对边缘的双重而又相反的强调,开启了对绘画作为自足之物的定义——过去一个承载错觉事实的容器,如今变成了最重要的事实本身,从此将我们一路推向了那些激动人心的美学高潮。

关于平面性(flatness)和物性(objecthood)的官方文本通常可以在莫里斯·丹尼斯(Maurice Denis)著名的1890年声明中找到,他说绘画在成为题材之前,首先是一个布满线条和色彩的平面。这种实在的说法在不同的时代时而显得聪明,时而显得愚蠢。现如今,我们已经可以看到非隐喻(nonmetaphor)、非结构(nonstructure)、非错觉(nonillusion)和非内容(noncontent)会把我们引向何方,在这种时代精神下,该说法就略显笨拙了。画面,这一持续变薄的现代主义完整性之皮肤,似乎很能迎合伍迪·艾伦(Woody Allen)式的趣味,也确实受相当一部分讽刺家和才子拥戴。但它却忽视了画面的强大神话动力来自于过去数个世纪所封存的一成不变的错觉体系。改变这种看法,是现代的一种英勇的修正,它表明了一种截然不同的世界观,这种世界观细化到美学当中,细化到平面的技术当中。

画面的实在化(literalization)是一个伟大的命题。随着承载内容的容器变得越来越浅,构图、主体,乃至形而上学全都从边缘溢出,正如格特鲁德·史坦(Gertrude Stein)对毕加索(Picasso)的评价,掏空的过程彻底完成了。然而所有废弃品——绘画的等级、错觉、可定点空间等无数神话——都以伪装身份卷土重来,通过新的神话将自己粘贴到一个实在的表面,尽管这平面看似不买它们的账。从文学性神话到实在性神话的转变——物性、画面的完整性、空间的均等化、作品的自足性、形式的纯粹性——这些都是未经探索的领域。如果没有这些变化,艺术将会被废弃。确实,这些变化往往看似比废弃更进一步,从这个意义上说它的进步模仿了时尚的法则。

对画面的耕耘造就了一个具备长度和宽度却缺乏厚度的实体,通常被有机地比喻成一层能够自我立法的薄膜。其中最重要的一条法则,当然是这个被巨大的历史力量夹击的表面不能受到侵犯。这是一个狭窄的空间,被迫去代表却未能代表,被迫去象征,却没有约定俗成的优势,创造出一系列新的约定,却缺乏一个共识——色彩编码、个人化的颜料选择、私人标记、以智识形成的观念结构。立体派的结构观念维持了架上绘画的现状;立体主义绘画是向心的,中心聚焦,边缘淡出。(这就是为什么立体主义绘画都偏小么?)修拉更懂得在一个边缘已经变得含糊的时代如何重新定义经典构图的界限。他的画作边缘往往由一团团向内的色点构成,以区分和描绘对象。边缘将内部结构的缓慢运动吸收掉。为了缓冲边缘的刚性,他有时候会将画面延伸至包裹画框,这样眼睛能够游移出画面——再回到画面——没有冲撞。

马蒂斯比任何人都更明白画面的困境及其向外延伸的趋势。他的画变得更大了,仿佛是在一种拓扑学的自相矛盾中,深度被转译成了平面。在此,位置是用上下左右、色彩来标明的,还有那除非与表面冲突否则绝少闭合的轮廓线,还有他那欢快的、毫不偏袒地涂满画面任何部位的颜料。在马蒂斯的大型绘画中我们几乎很难察觉到边框的存在。他以完美的技巧解决了平面延伸与容纳的难题。他不以牺牲边缘为代价来强调中心,反之亦然。他的画也不高傲地声称只能挂空墙壁,放在哪里都很好看。生猛的、非正式的结构,加上一种装饰性的审慎,使得它们完美自足,容易挂起。

事实上,挂画才是我们需要进一步了解的。从库尔贝开始的挂画习惯就是一段有待挖掘的历史。挂画方式对所画画面内容做出了假设,对阐释和价值的问题提出论调,它被品味和风尚潜移默化。以细微线索向观众暗示了作品的品质。真应该把绘画的内部历史与挂画的外部历关联起来。但研究不应始于集体认可的展示模式(比如沙龙),而应该从私人鉴赏的特例开始——比如那些被17、18世纪收藏家饶有风度地收入库存的作品。我猜,第一个具有现代意义的例子,一个激进的艺术家自行搭建展览空间并在其中展示自己作品的例子,是库尔贝在1855年世博会艺术展后举办的“受拒绝作品沙龙”(Salon des Refuses)个展。当时的作品是如何悬挂的呢?库尔贝对作品如何排序,如何安排作品之间、空间之间的关系呢?我猜他没有做什么出格的事。然而这是第一次,一位现代画家(又恰好是第一位现代画家)为自己的作品建构语境,对其作品的价值发表议论。

尽管绘画本身可能是激进的,早期的装框和挂画方式却未必。可以假定,有关作品对语境作何暗示的阐释总是相对带后的。在1874年的首展中,印象派画家用脸贴脸的方式展示作品(一幅画紧挨一幅画),这无异于沙龙展。强调平面性并质疑边缘局限性的印象派绘画,依旧被封锁在学院美术的画框中,而这种画框不过宣示着传统大师——或者金钱——的地位。当威廉·C.塞茨(William C.Seitz)在1960年美国现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)那次伟大的莫奈展中去掉画框时,无装饰的画布乍一看有点像复制品,直到你开始注意到它们是如何稳住墙面的。尽管挂画方式在局部有些古怪,然而它对于作品与墙面关系的解读却是正确的,并且,因为稀有的策展魄力,还紧随了这种意图。塞茨让一些作品与墙齐平,或随墙面延伸,这让莫奈的作品有了一点小型壁画的生硬。随着画面变得“过度实在化”(over-literalized),其表面也变得坚硬起来。这就澄清了架上绘画与壁画的区别。

画面与墙面的关系与表面的美学息息相关。画框侧面的宽度如同一个形式深渊。架上绘画无法转移到墙面上,人们想知道这是为什么。在这种转移中究竟丢失了什么?边缘、表面、画布的颗粒感和痕迹,与墙面的分割。我们也无法忘记,整个东西是被悬挂和支撑的——可转移的,流动的货币。在数个世纪的错觉主义之后,似乎可以合理地推断,不管画面变得多平,这些指标终将落实错觉主义最后的痕迹。直至包括色域绘画(color field painting)在内,长期以来主流绘画都是架上的,其转向实在性的实践与错觉主义的这些必需品是相左的。确实,这些痕迹让实在主义变得有趣;它们是一台辩证马达背后的隐藏配件,为现代主义晚期的架上绘画赋予能量。如果你把一张现代主义晚期的架上绘画原封不动地抄到墙上,然后再把原作挂在旁边,你就能估算架上绘画那看似完美无瑕的实在性谱系实质上存有多少错觉的成分。与此同时,那生硬的墙画也会显现出表面和边缘对于架上绘画的重要性。架上绘画开始接近一种由错觉的“实在”残余所定义的物性——一个不稳定的领域。

60年代对于绘画的攻击输在未能具体点出其实有问题的是架上绘画。色域绘画因此是一种有趣的保守,但对于那些已经认出架上绘画并未能摆脱错觉,拒绝让画作安静规矩地躺在墙上的人来说却并不有趣。我总是感到吃惊,为什么色域绘画——或者整个现代主义晚期的绘画——没有试图走上墙去呢,没有尝试让壁画和架上绘画达成和解呢。然而色域绘画还是以某种让人不舒服的方式服从了社会环境。它还是沙龙画;它需要大墙面、大收藏家,它无法避免成为资本主义艺术的最终成品样式。极简艺术(Minimal art)认出了架上绘画内在的错觉,它对社会不抱任何幻想。它没有选择与金钱和权力为伍。它尝试重塑艺术家与各种权力机制的关系却流产了,这段历史还有待深入挖掘。

除了色域绘画,现代主义晚期绘画还耍了不少小聪明,假设还能从顽固的画面中挤出点什么,如今它愚笨、实在得要把人逼疯了。这里采取的策略是类比(假装),而不是隐喻(相信):说画面就“像是一个——”。这里的空白被乖乖躺在实在表面并与之相融的扁平物填充了,比如贾斯帕·约翰斯(Jasper Johns)的旗帜系列,赛·托姆布雷(Cy Twombly)的黑色绘画,亚历克斯·黑尔(Alex Hay)的巨幅横格线“纸张”,荒村(Arakawa)的“笔记本”。然后是“像一扇百叶窗”,“像一面墙”,“像一片天空”。种种为了解决画面问题的“像一个——”做法简直可以编成一部喜剧。还有无数相关的领域,比如坚决地将透视图式压成二维以引述画面的困境。而在停止讨论这些黔驴之技以前,我们还应该记住一个直接割穿画面的做法[封塔纳(Fontana)以此回应那难缠的画面],直到画作完全被搬走,石膏墙面正面遇袭。

还有一种做法是让表面与边缘离开专横的画框(一种强迫整齐划一的武断标准),将图钉、贴纸、窗户纸、玻璃纤维或衣物直接固定到墙面,将实在化进行到底。许多洛杉矶绘画都顺利地——并且是第一次!——归入这条历史主流;这种对表面效果的执着确实有点奇怪,尽管它可能伪装成具有某种地方性的气概,却往往因为地理错置而被鄙夷为乡下人的冒失。

所有这些绝望的只会让你再一次意识到立体主义是一场多么保守的运动。它延续了架上绘画的合法性从而推退了它的崩塌。立体主义被约化成一种甚至多种体制,它比艺术更易懂,从而统治了学院的历史。体制可以理解成一种公共关系,它推动了——除了许多别的事物——进步这一臭名昭著的观念。进步可以定义为当你消灭你的反对派时所发生的事情。然而,现代主义最有力的反对之声是马蒂斯以及他对于色彩的并不刻意的、理性的讲述,这在一开始吓坏了灰色的立体派。克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)的《艺术与文化》报道了纽约艺术家如何效仿立体派而对马蒂斯和米罗(Miro)侧目而视。抽象表现主义绘画走的是水平扩张的道路,它摒弃画框,逐渐将边缘视为实现作品与墙面对话的结构元件。这个时候画商和策展人才开始从侧面介入。他们又是如何——与艺术家合作——在40年代末至50年代,推出一批对新绘画的定义有所贡献的作品。

整个50年代到60年代,我们注意到一个新主题的整编逐渐进入人的意识:一件艺术品需要多少空间(这是当时的说法)来“呼吸”?如果绘画暗示性地宣告了它们的占领条件,那么挤在一起时那片受委屈的牢骚就更难忽略了。什么能放到一块儿,什么不能?挂画的美学随着自身的习惯而演变,随后成为约定,最终形成规制。我们进入这样一个时代:艺术品将墙视为可以在上面划定地盘的无人之境。我们距离分化敌对美术馆群展的边境战争已经不远了。看着一些艺术品尝试建立领土,却未曾在无方位感的现代画廊之语境中找到自己的位置,给人一种奇特的不安。

所有这些熙攘往来使得墙面已经远远无法保持中立。如今,它是艺术的参与者,而非被动的支撑。墙成为不同意识形态的交汇点,每一种新的意识形态发展都必须具备对墙的态度。[吉恩·戴维斯(Gene Davis)那个全是微型画周围有大量空白墙的展览对此开了一个很好的玩笑。]一旦墙本身成为一股审美力量,它势必影响任何在上面展示之物。墙,这一艺术之语境,变得内涵丰富起来,对艺术做出了微妙的馈赠。如今,很难想象办哪个展览之前不是要像卫生巡视员那样先检查空间,要将墙的美感考虑进去,因为墙无可避免地会对作品“艺术化”(artify),而这还经常会分散艺术品本身的意图。如今,我们大部分人会像嚼口香糖一样“阅读”墙壁——下意识地,习惯性地。墙的美学效应所获得的终极动力,来自于人们在回首时才意识到的,一个包含了一切历史必然性权威的事实:架上绘画不必一定是矩形的。

弗兰克·史特拉(Frank Stela)早期的不规则作品是根据画面内在生成的逻辑来进行弯曲或切割画布的。[这里,迈克尔·弗雷德(Michael Fried)对归纳与演绎结构(inductive and deductive structures)所做的区分是评论家锦囊里硕果仅存的实用法宝之一。]其结果是大大地激活了墙面,观众的眼睛会经常地沿着画作边线去找寻墙的局限。史特拉1960年在列奥·卡斯特里画廊(Leo Castelli Gallery)展出的U形、T形和L形条状画将每一小块墙面都“发动”起来,从地板到天花板,从一角到另一角。平面、边缘、格式、墙面在小小的纽约上城卡斯特里画廊内举行了一次史无前例的对话。在展览过程中,作品悬浮介乎于一种集合效果和独立性之间。挂画方式几乎和画面本身一样具有革命性;因为挂画也是审美的一部分,所以它与作品共时演进着。对于画框规则形状的打破确立了墙面的自治,从此永远地改变了画廊空间的概念。影子画面(三种影响画廊空间的主要力量之一)的部分神秘性被转移到了墙面这一艺术的语境当中。

这样的结果将我们再一次带回原型化的展览现场照——空间优雅地延伸着,在一种质朴的清晰中,作品像昂贵的联排小别墅一样一字排开。这里人们不可避免会想到色域绘画,从对生存空间(lebensraum)的要求来说它可谓最为至高无上的模式。作品就像神庙里的柱子一样卓然而立,每一幅都要求有足够的空间来发挥自身的效果,在其近邻的效果开始显现之前。如果不是这样,这些作品只会形成一个单一的感知场,一个直白的绘画集合,而远离了每一幅画所宣称的独特性。色域绘画的展览现场照应该被视为现代传统中目的论的其中一个终点。其绘画和画廊空间被置于一种彻底经由社会认可的语境,这想想也是无比奢侈的。看着这些照片,我们很清楚自己正在见证一种极致的严肃性和手工创造的胜利,就像从一架立体主义老爷车在外屋展示开始,到一架劳斯莱斯最终摆在陈列室。

你对此会作何评价呢?有人已经评价了,威廉·阿纳斯塔西(wiliam Anastasi)1965年在纽约杜文画廊(Dwan Gallery)的展览。他用照相机拍下了空白的画廊,记录了墙面的尺寸,上和下,左和右,每一个插座的位置,还有中间广阔空旷的地带。然后他将所有这些数据用丝网印在比墙面稍小一号的画布上,再将它放上墙面。以墙的图像来覆盖墙面本身,这瞬间将作品投入了一种表面、壁画和墙面进行现代主义核心对话的环境。事实上,这段历史正是这些作品的主题,只是叙述这个主题的机智和恳切通常很难从我们的书面澄清中找到。至少对我来说,这个展览产生了一种独特的效果;当作品撤下来的时候,墙变成了某种现成的壁画,从而改变了日后在此举办的每一场展览。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享