文 | 于非闇

我是在研究旧文艺的家庭成长起来的。清末,我从师范学校毕业后,特别喜爱古典文学。唐代韩愈告人作文方法说:“非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存,唯陈言之务去。”他这话意味着从学习遗产,到思想内容,到务去陈言,别创新意。我在文艺上很受这几句话的启发,直到1935年学习工笔花鸟画以后,一直遵循着这方法进修。虽然我对于“圣人之志”还有些模糊不清,但对于学习遗产—“三代两汉”用取法乎上的方法学习唐宋绘画,我是花费了很多时间,做了很大的努力的。目的是要把学习遗产与我当前所看到的花和鸟结合,向着“唯陈言之务去”这方面去构思、去追求我个人的风格。同时,我还研究了宋、元、明、清的丝绣画和灿烂夺目的民间画家的花鸟画。在新中国成立以前,我不懂得为谁作画;新中国成立后,我才懂得为谁服务的问题,这就加强了我努力作画的信心与决心。

御鹰图 于非闇 1954年 镜片

纸本设色 164 cm×80.5cm 北京画院藏

我所研究过的古典工笔花鸟画

这里所谓研究,是包括对从绘画的内容到组织形式,以及所使用的表现技法等的认识。我是仅就勾勒方面的工笔花鸟画进行研究的,同时,还包括刻丝、刺绣这些花鸟名作。在我进行研究时,我所找到的核心名作是赵佶的花鸟画。他的花鸟画里,或多或少地汲取了晚唐、五代、宋初的精华,尽管有一些可能是别人的代笔。但是,他的画确比徐熙、黄筌流传下来的作品要多一些,取为研究的参考资料也就比较丰富。我在1931年“九一八”以后,就开始学习赵佶“瘦金书”的书法,这对于研究他的绘画,是有一些帮助的,因为直到目前为止,我仍相信书法和绘画有着密切的关联。中国画的特点之一是不能完全脱离书法的,尽管它不是写字而是画画。我见过民间画家教徒弟学习用笔,教徒弟用笔画圆圈,画波浪纹的线,画从上到下、从左到右,乃至于从下又折到上,从右又回到左等或粗或细的笔道,他虽不写大字,不写小楷,但是是行草书写法的练习。他们是有这一套方法的,特别是壁画的画家们,他们教徒弟,总是拿起笔来运动肩肘,而不许手指乱动。我认为要研究花鸟画,必先学会拿笔运笔的方法,否则是舍本逐末的。现在把我曾研究过的古典花鸟画,择要写在下面。

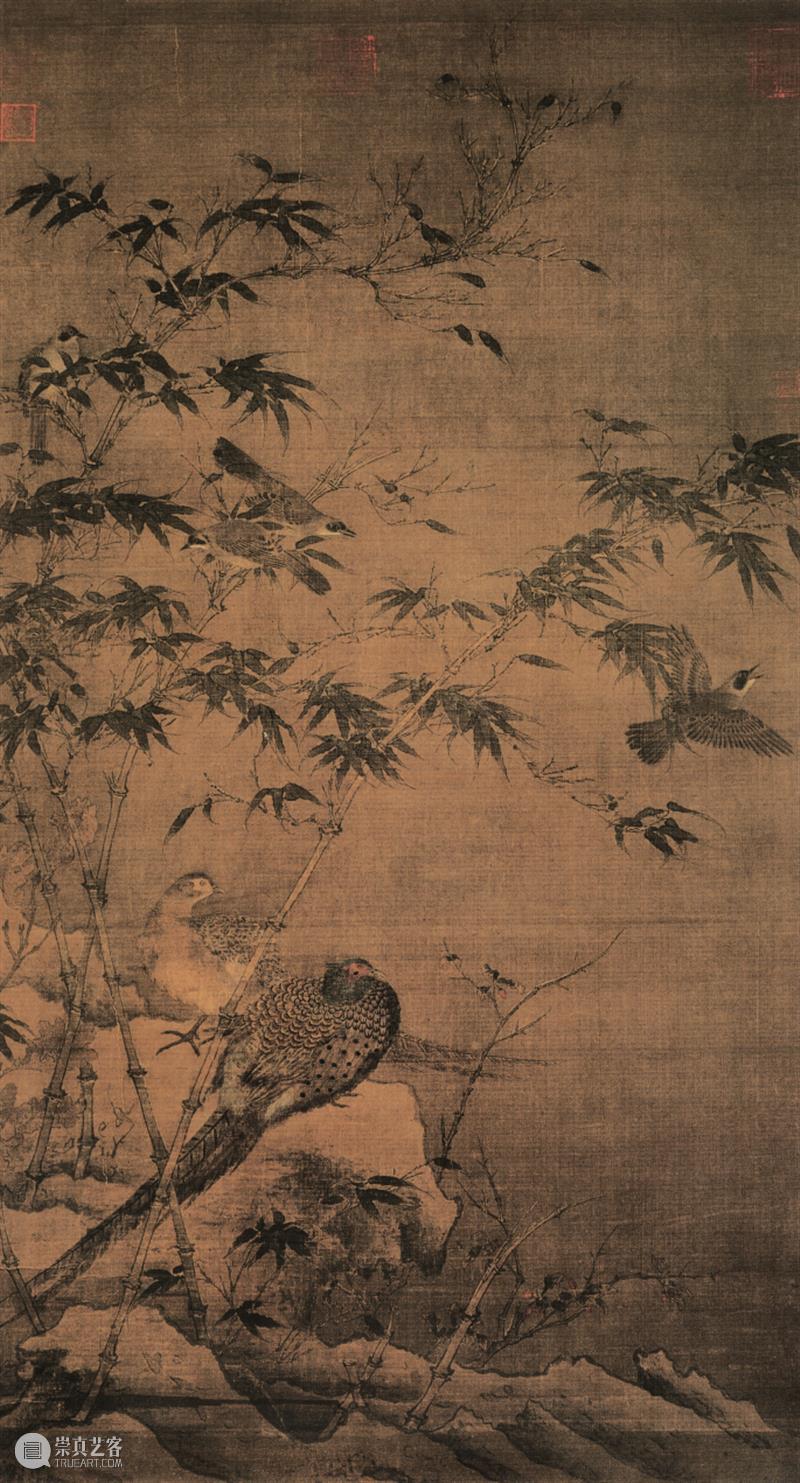

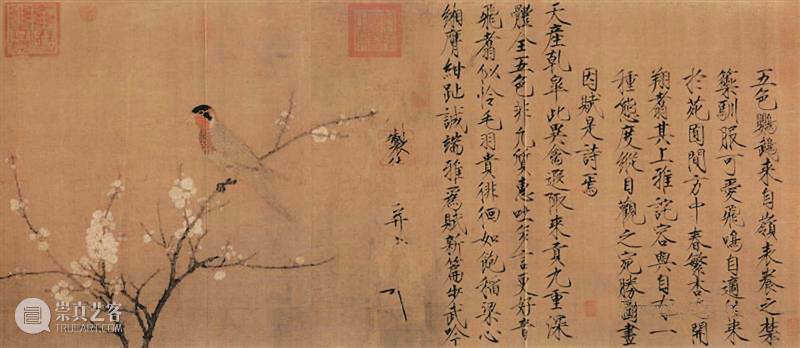

山鹧棘雀图 北宋 黄居寀 轴

绢本设色 97 cm×53.6 cm 台北故宫博物院藏

甲 黄居寀《山鹧棘雀图》绢本着色。画面上静的坡石,动的山鹧、麻雀、翠鸟,临风的箬竹,飞舞的凤尾草,用浓墨像写字那样一笔一笔地画成颤动着的棘枝,坡岸上还有被秋风吹落的娇黄的箬叶。他用高度创造性的艺术,为这些色彩鲜明的禽鸟安排出由近到远极其幽美的环境。这幅画可以说是气韵生动、妙造自然的好画,它是完全可以被人民理解和喜爱的。按原画是宋代原来的装裱,色彩相当鲜明,石绿的箬叶、石青的山鹧、朱红的嘴爪等,因为用了有色镜头照相制版,现在所传的照片和印本就使人看成好像是淡彩或“白描”了。

双喜图 北宋 崔白 轴

绢本设色 193.7cm×103cm 台北故宫博物院藏

乙 崔白《双喜图》 这幅画为绢本着色大立轴。“嘉辛丑(公元1060年)崔白笔”的题名写在槭树干上。崔白这幅画是描写郊野里秋末冬初的风在吹动着草木,两只山鹊瞥见了一只野兔而惊叫,野兔却安闲地蹲在地上,回头望着山鹊,好像在说:“你们为什么这样大惊小怪地喊。”风声及风吹树叶声、竹枝草叶声和山鹊喳喳的叫声,都从这幅画上传出了和谐的韵律。山鹊的青翠,野兔的苍黄,经霜红黄的槭叶,翠绿犹新的茅竹、蒿草,淡褐墨的树干和土坡,在用笔的奔放、色彩的协调上,与黄居寀相比却成了另一种格调。按画上两鹊是山鹊,是淡石青色的羽毛,不是羽毛黑白相间,叫做喜鹊的鹊。原题图名硬说成它是吉祥意义的《双喜图》,是不符合这幅名作意义的。我一面研究它,一面还参考着南唐赵澣的《江行初雪图》的用笔方法,真可称是行笔如风、气韵生动的好画。崔白另一幅《竹鸥图》,绢本着色,也是一幅描写动态极其生动的好画。

丙 赵昌《四喜图》 绢本着色大立轴。原画绢已受潮霉,但是神采奕奕,色墨如新。它是否为赵昌所作,董其昌的鉴定不能即作为定评。但是作为北宋中期的花鸟画来看,可疑之点却很少。它描写雪后的白梅、翠竹和山茶花,还有那些噪晴、啄雪、闹枝的禽鸟。突出地塑造了黑间白各具情态的四只喜鹊,这喜鹊比原物还大一些而不缩小。他对喜鹊用大笔焦墨去点去捺,用破笔去丝去刷,特别是黑羽白羽相交接的地方,他是用黑墨破笔丝刷而空出白色的羽毛,并不是画了黑色之后,再用白粉去丝或刷出来的。这一画羽毛的特点,自五代黄筌到北宋赵佶,可以看出是一个传统。这一特点在南宋以后就很少见了。他另外还画了两只相思鸟、两只蜡嘴鸟(都是一雌一雄)和一只画眉鸟。翎与毛的画法也和《山鹧棘雀图》一样,有显著的区别。此外,如梅花的枝干,石头的锋棱,竹子枝叶等,既不同于黄居寀,也不同于崔白,他把春天已经到来的景色,完全活生生地刻画出来。

红蓼白鹅图 北宋 赵佶 轴

绢本设色 132.9cm×86.3cm 台北故宫博物院藏

丁 赵佶《红蓼白鹅图》 绢本着色大立轴。原题签是赵佶画。它很可能是赵佶以前的名作,经过赵佶鉴定的。红蓼白鹅这一鲜明对比的构图,把极其平凡的蓼岸白鹅,组织得极不平凡,在秋高气爽、水净沙明的环境里,以简驭繁、以少胜多地塑造了一棵红蓼、一只白鹅,互相掩映着也就更加生动活泼,使人感到秋天蓼岸是那么明净和谐,充满着高韵。我们从用笔的方法上,从大开大合的构图上看,这幅画应当被认为是赵佶以前典型性的名作。

翠竹翎毛图 南宋 佚名 轴

绢本设色 185cm×109.5cm 台北故宫博物院藏

戊 宋人《翠竹翎毛图》 这幅画为绢本着色大立轴。无款也应为赵佶以前名手的花鸟画。它描绘了雪后竹林中禽鸟的动态,它用顿挫飞舞的笔道,写出了微风吹动的翠竹,瘦劲如铁的枸杞,两只雉鸡,四只雀,仿佛它们都在颤动。毛与翎的画法,是北宋初期的风格,特别是用笔简到无可再简,而又那么劲挺峭拔。

美人蕉 于非闇 1955年 镜片

纸本设色 99cm×60cm 北京画院藏

以上五巨幅,同是用双勾的表现方法画出来的。但在用笔描绘上,黄居寀是那么沉着稳练,安详简净,崔白又是那么迅疾飘忽,如飞如动。不难理解:黄居寀是要表达出幽闲清静的意境,所以才采取沉着稳练的笔调; 崔白为了显示出秋末冬初、风吹草动这一环境,槭树竹草的枝叶,山鹊的迎风惊叫,都使用了一边倒的飞舞飘忽的笔法;赵昌的《四喜图》,内容比较复杂,因此,他使用了大笔小笔、兼工带写的描绘方法;赵佶的《红蓼白鹅图》,红蓼用圆劲的笔调,白鹅用轻柔的笔调,蓼岸水纹却又用横拖挚战的笔调,看来却非常统一;宋人的《翠竹翎毛图》,对严冬的竹杞,使用坚实战挚、一笔三颤的笔法,对翎毛却又另换了柔软的笔致。这五巨幅如果我们抛开颜色而只看双勾的笔法,就很显明地可以看出笔法是随着事物的需要而产生各式各样线描的。但是,用笔而不为笔用,用笔要做到恰如其分,这是与练习纯熟的笔法有密切关系的。

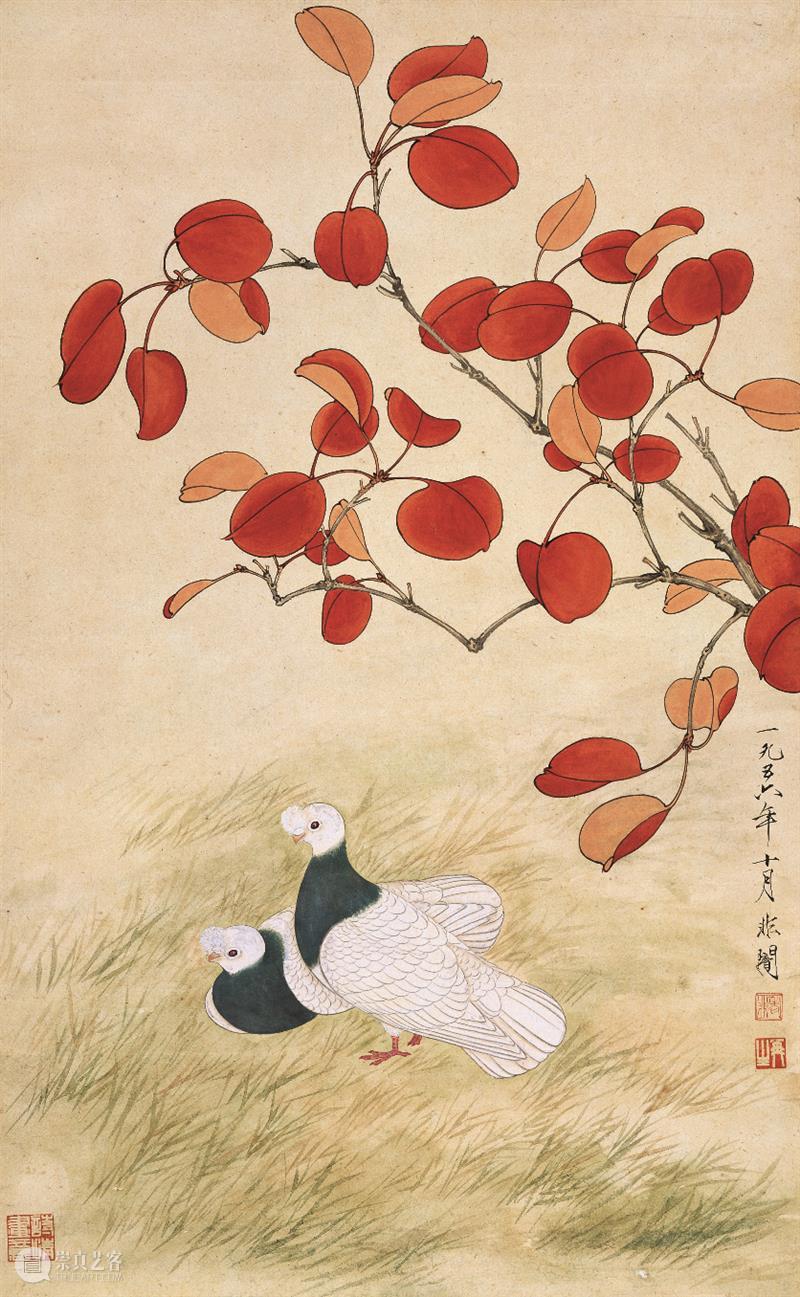

红叶鸽子 于非闇 1956年 轴

纸本设色 90cm×56cm 北京画院藏

另外,在私家收藏方面,我也研究过几件名画。如《秋柳双凫图》轴,在柳岸上画了百十朵秋菊,白凫在花丛中穿行,柳枝上两只八哥在追逐着。在繁花似锦的构图中,却使用了简单明快的笔调,使人感到更繁荣,更活力充沛。徐熙的《菡萏图》,绢本高头手卷,长约1米,高约50厘米,中画荷花一朵,荷叶两片,莲实一个。它全用重墨双勾出轮廓,特别是荷叶的边沿,使用极粗的笔道,有重有轻地做波浪式的描写,真仿佛荷叶在动。深绿色的荷叶,衬着白色的荷花,异常鲜艳。赵佶在画面上题“菡萏图、徐熙真迹”,这确是一件动人心弦的名作。滕昌《五色牡丹》,大立轴,元冯子振等题跋,花朵用重着色,画得很工,枝叶用重墨勾勒,看似草率,因之更觉得飞舞生动,中间画将谢的一朵花,使人看来每一花瓣都有摇摇欲坠之势,这实在是写生的妙笔。以上是我念念不忘的几件名作,今不知流落到何处去了。我所研究过的宋元花鸟画还很多,限于篇幅,恕不缕述。

刻丝莲塘乳鸭图 南宋 朱克柔

107.5cm×108.8cm 上海博物馆藏

宋人丝绣,我个人很喜欢研究它,因为它是接近民间绘画的。无论是沈子蕃、朱克柔那些刻丝名家,或是宋代一块裙角,一块袍服,那些优美婉丽的花纹,自然逼真的色彩,都能给研究花鸟画的人一些启发。我见过赵佶一幅多瓣的山茶花,后来我又见到一幅刻丝,简直是一模一样(刻丝现藏东北博物馆)。故宫博物院绘画馆所陈列的一幅《梅竹双喜图》,是朱克柔刻丝的作品。就这幅刻丝的本身来说,它的风格已够得上北宋的名作。并且它是由丝刻出来的,不是由笔画出来的,因之,在它那转折浓淡和毛羽的区分上,显然仍有它的局限性,但因为它的这些局限,使我们学习到圆中有方、熟中有生等朴实的做法,借此倒可以去掉一些油腔滑调。在一片刻丝的裙角上,它刻着一朵比真花要小得多的石榴花,是那么鲜艳妙美;在一片龙衮上,刻着像朱雀那样的小鸟,使人感到活泼喜爱,虽然这是些烂刻丝,破锦。

我从临摹中学到的花鸟画

在这里包括我初期学画时的临摹,对实物进行写生时的临摹,对赵佶花鸟画的临摹三个部分。

于非闇课图画稿子

甲 初期学画白描 我初期(公元1935年)学画是从白描入手,用“六吉料半”生纸,“小红毛”画笔,学画水仙、竹子。那时,尚没有想到对水仙、竹子写生,只觉得南宋赵子固画的水仙、晚明陈老莲画的竹子好,我特别喜欢。我就用柳炭照着赵子固、陈老莲的画把它朽在纸上,再用焦墨去白描。赵子固白描水仙是用淡墨晕染的,我也在生纸上画出像赵子固那样的晕染,这是经过许多刻苦的练习,才能在生纸上晕染自如的。在生纸上我不但是练习到用淡墨,还可以使用各种颜色,直到最后,我练习的白描勾线和赵、陈二家毫无不似之处。但是偶然看一下真水仙、真竹子,不但我画的不如真的,名家如赵子固、陈老莲他们也一样的不如。水仙的叶是肥厚的,劲挺的,花瓣是柔嫩的,花托和花梗又是那么挺秀有锋棱,这绝不能用同一的线描,就把它各个部分表达出来。竹子的老叶、嫩叶、小枝、包等的软硬、厚薄、刚柔等,各有不同,也不是用一种笔法所能描绘下来的。因此,我试着对养成的水仙、活生生的竹子进行写生,在初期,只觉得比按照赵子固、陈老莲的画对临,有了一些变化, 还未学会尽量发挥写生白描的作用与功能。

祥龙石 北宋 赵佶 卷

绢本设色 53.8cm×127.5cm 故宫博物院藏

瑞鹤图 北宋 赵佶 卷

绢本设色 51cm×138.2cm 辽宁省博物馆藏

乙 学习赵佶的花鸟画 这一段时期较长,一直到新中国成立后。我自小即听到祖父、父亲讲赵佶的花鸟画是被人喜爱的。我家那时也还有几轴宋代的好画,赵子固画九十三头水仙长卷,也在我家。我很早就知道赵佶的花鸟画是总结唐、五代、北宋的花鸟画而加以发展的。同时,他也形成他自己的花鸟画独特风格。赵佶的人物画多半是临古之作,很少新意。独他的花鸟画,一方面汲取遗产上的长处,一方面发挥他独创的新意。他使用勾勒或没骨的画法,着色或用水墨的变幻,都是纯从所画的主题内容出发,因此,他的画并不墨守成规,而是变化多端,时出新意的。我第一次临他的画是现在绘画馆陈列的《祥龙石》画卷,墨笔工细,他把这块石头,画出玲珑剔透,层次前后左右到九层之多,就是用科学的透视法来衡量它,也不觉得有什么别扭之处。在这里,我所说的“临”,是对着原迹用朽炭画在另纸或绢上,然后按照他的用笔和我的意思把它画出来,这里面我的主观成分比较多,同时,又主观地汲取它的好处,我自认为是它的好处。这样“临”,有时只一次,有时要到四五次才感到满足。我后面还有所说的“摹”,是在原画上铺上一层透明的纸,把原画在透明纸上用墨勾下来,再过到所要画的纸或绢上,然后按照原画把它复原,并不做出旧的样子。赵佶的《御鹰图》大立轴上面有蔡京题的字,我就是这样“摹”下来的。我还做过古人所谓的“背临”,因为原画我只能借看,不许留在我家过夜,持有人只许我看几个钟头,就须交还,我只好把原画放在对面,另用纸比照原画的尺寸,与原画平列在画案上,用朽炭勾出,用力记忆它用墨用色的方法,至于它所画的花和鸟或昆虫,只要了解它们的生活,是比较容易记忆的。如宣和原装赵佶的《五色鹦鹉图》卷一书一画,是一件“纸白板新”的毫无损伤的好东西。我见到它,我只能前后看了几个钟头,就被日本人买去了。另一件赵佶的《金英秋禽图》,它是汇合花卉翎毛草虫为一卷,也是赵佶的好东西,放在我家只两天半时间,但我终于把这两卷背临了。《金英秋禽图》也被盗运出国,在反动统治时期,帝国主义及其走狗对我国古代的文物进行掠夺与盗运(不只是古代绘画这一样),还有专门贩卖绘画的商人,他们把古代绘画分成“东洋庄”、“西洋庄”来从事贩运。同时,帝国主义者又派来文化特务,从事就地收购。上述这些赵佶的画,不过是盗运的一例。我为了学习遗产,从商贩手中还看到不少好画,如赵佶的《写生珍禽图》卷,我曾花费了相当的时间与物力,才能拿回家里来对临。这卷是纸本,十二接,每接缝都有赵佶的“双龙玺”,前段有“政和”、“宣和”印,后段较短,已被截去了些,只剩“御书”大印的右边。每一段,有的画一只鸟,有的画两只鸟,有的画花,有的画柏枝,有四段都画了墨竹。所谓赵佶“以焦墨写竹,丛密处微露白道”这一画竹方法的记载,在这卷里得到了证明。我也用宋纸临了一卷,由这卷看赵佶的瘦金书,只在鸟的嘴爪、竹的枝叶上着眼,就可以看出书与画的密切关联。我在东北博物馆曾复制(这是依样画葫芦纯客观的描写)了赵佶的《瑞鹤图》,他画了北宋汴京的端门和丹阙,在端门上画了二十只白鹤,十八只在飞翔,两只落在端门的鸱尾上。他用石青填出天空,下面衬着红云(祥云),后面也像《祥龙石》、《五色鹦鹉图》那样题了两百多字,用来说明“祥瑞”。但就这幅画的构图来说, 确是富丽堂皇人人喜爱的作品(本书封面就是我的临本)。另外我还临过赵佶的《六鹤图》、《栀雀图》等。像已被劫运出国的《腊梅山禽图》轴,像《芙蓉锦鸡图》轴(现在绘画馆),也都是赵佶的好作品,但我没有临过。

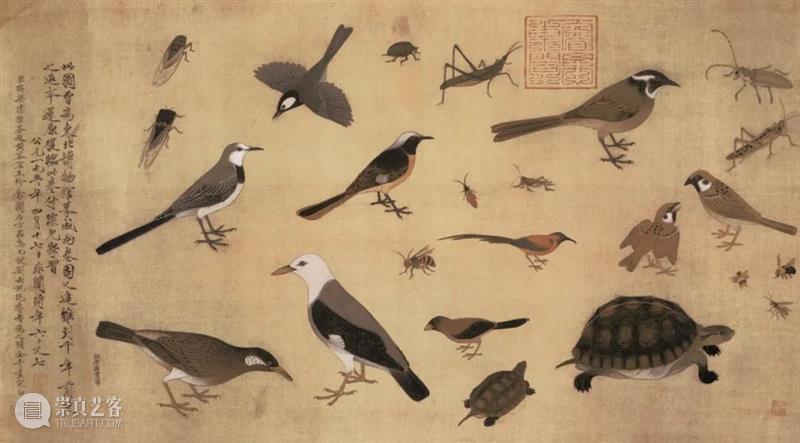

临黄筌《写生珍禽图》 于非闇

在这里特别提出的是在去年我临过绘画馆收藏的黄筌的《写生珍禽图》,它画了十只四川的留鸟,十二只草虫,两只龟。用它画的鸟和黄居寀的《山鹧棘雀图》来比较,在描写上是同一家法。不过,黄筌的《写生珍禽图》的骨法用笔,更加老辣活泼。

白荷 于非闇 1957 年 轴

绢本 99cm×53cm 北京画院藏

帮助我的一些古典文艺理论

我是研究过一些古典文学的,如《左传》、《史记》和散文诗歌等,这对于指导我的绘画创作,都起到重要的作用,特别是使我懂得如何开始构思。民间的一些绘画传述,哪怕是片言只字,也都给我以很大的启发。祖国的古典文学艺术有一个共同之点,就是在创作构思时都要求时出新意(包括主题思想内容和布局结构、遣词造句),摆脱老一套,给人以新鲜的感觉。那些表达主题思想内容所使用的语言和手法,又都是那么响亮明白,通畅易懂,使人容易接受,易于受它的感动。这对于我学习绘画创作来说,是有很大启发作用的。下面我只引出一些更加具体的理论,作为例证。

喜上眉梢 于非闇 1957年 镜片

纸本设色 69cm×45cm 北京画院藏

甲 唐韩愈的《送孟东野序》说:“非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存,唯陈言之务去。”韩愈是说学作文章,先学习三代两汉的遗产,主题的思想内容要尊重“圣人之志”,布局结构、遣词造句务要去掉那些陈腐的老一套。我学写散文,虽没有什么成就,但是用这几句话来学花鸟画,二十年来确实给我以很大的启发, 例如学习遗产我只学习唐宋的绘画,元以后的只作为参考。又如学习写生也就专从新鲜形象中找寻素材,避开陈腐的老套。特别是新中国成立后我懂得了为谁服务的问题,因之在主题思想内容上也就逐渐地充实了。

四喜图 于非闇 1957年 镜片

纸本设色 135cm×67.5cm 北京画院藏

乙 南齐谢赫的《古画品录序》在他未说“画有六法”之前,首先提出“图绘者莫不明劝戒,著升沈,千载寂寥,披图可鉴”,这和作文作诗一样,首先要注重立意,要求时出新意。立意就是说这幅画的主题思想内容和形象的真实生动,这也就是唐王维山水赋中说的“凡画山水,意在笔先”,唐张彦远的《历代名画记》上说的“骨气形似,皆本于立意”。我们打算画什么,如何去反映和表达,这就是属于立意,在作诗文上又叫做“宗旨”或简称“旨”。在诗文上的“宗旨”要求明畅通晓,它与绘画的主题要求明确生动,道理是一样的。我们再看一下谢赫对画家所要求的“意”:他评顾骏之说“皆创新意”, 他评张则说“意思横逸”,他评顾恺之说他“迹不逮意”,他评刘顼说他“用意绵密”,评宗炳说他“意足师放”,评袁竟说他“志守师法,更无新意”。可见民族绘画自古以来首先注重的是立意,这就意味着在构思时主题要明确,形象要生动,和作诗作文所要求的一样。我自1935年学画以来,每作一幅画,即照着作诗文那样要求创立新意。我对创立新意,除注意主题明确形象生动外,就连构图用笔用色等也包括在内,比如,我画北京的牡丹,在三十多种名色当中,我只选出几种名色。北京的牡丹,枝干经过冬天的防寒束缚, 开花时不够自然,同时叶片乍放,形象缺少变化,我总是取夏天充分发育的叶形,初秋恢复自然的枝干,特别是故宫御花园百余年前的老干,我把这些素材一年一年地搜集起来,我就掌握了北京牡丹比较充分的资料,反映它的繁华富丽,表达它的活色生香,自然就容易创立新意了。在古代绘画以牡丹作主题的,总是画块石头,把牡丹的老干隐在石头后面,或是只画折枝牡丹,有的只画几根竖干,这对于构图来说,是与牡丹的富丽堂皇不相称的。画家们只在春天找形色,未看到夏天姿态百出的叶片,初秋曲屈盘错的老干,那只好画块石头,遮掩了事。韩愈说“唯陈言之务去”,姚最在《续画品录》(公元551年)中说“虽质沿古意,而文变今情”,我画牡丹不死守陈法,而要使它尽态极妍,比真的牡丹还要漂亮鲜艳,正是这些至理名言来驱使着我,指导着我。谢赫所说的“气韵生动”,唯有能够创立新意,才有可能做到“气韵生动”。

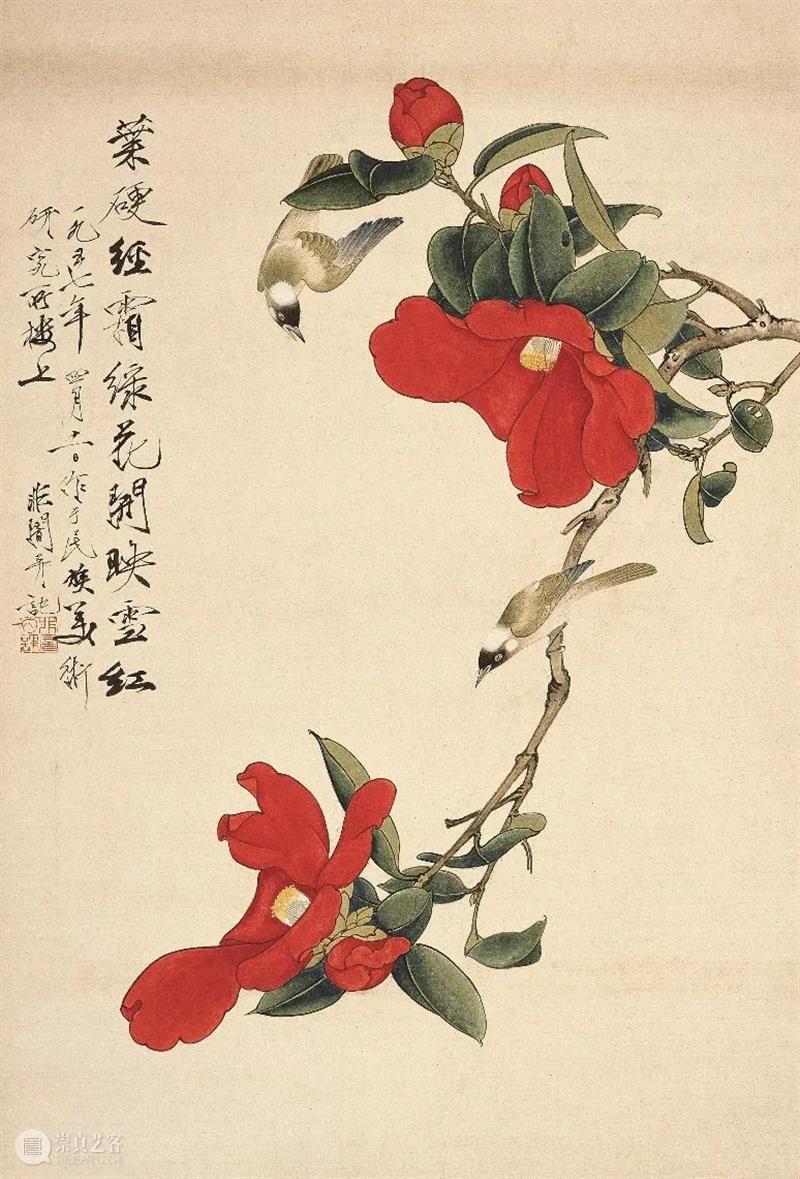

山茶白头 于非闇 1957年 镜片

纸本设色 67cm×45.5cm 北京画院藏

丙 “师古人不如师造化”这句话,我最初学画时总是学陈老莲和赵子固,从画面上找生活,不知从生活中找它的特征。不但在用笔运墨上死学陈老莲、赵子固,而且即或有一些有新意的东西,反倒认为是不合古法,不像古人,根本忘了有我自己在内,更谈不上我自己的风格。这样差不多有一两年。凡是没见过陈老莲、赵子固画过的东西,我根本不敢画,对“唯陈言之务去”、“创立新意”、“文变今情”等至理名言,几乎全部忘掉。甚且连我那位民间画家老师的教诲,如何养花,如何养虫鸟,如何制颜色,都被“与古为徒”这一思想给抛到九霄云外了。我自觉悟死临古人的不对,我这才就所看到的花和鸟进行写生,觉得从生物中塑造形象,比从古画上去找、去摘、去硬搬要丰富得多,并且也比较容易。由此,日积月累地对花鸟进行写生,用铅笔写生。后又进行一次或两三次墨笔线描,直到现在,就完全掌握了我所描绘过的花和鸟的形态和特征,由比较分析而提炼出它们各自不同的典型形象。同时,还不断地从古人作品中汲取了许多滋养品,用来补我的不够。我起首在进行对生物写生时,还依然是忠实于物象,照抄物象。学习了一个不太短的时期,觉得花和鸟有的“入画”,有的不“入画”。“入画”、“不入画”,是民间画家流传下来选择画材的名言。那就是说在选择描绘对象时,要认识到哪些合适,哪些不合适,从而提炼、剪裁和塑造。我自觉学陈老莲的竹子、赵子固的水仙,不如面向真竹子、真水仙去找创作材料。我的经验积累渐多,又进一步懂得哪些合适,哪些不合适,我这样用功下来,才逐渐地掌握了它们具体的各自不同的形象。我在南方见过二十几种竹子,六种不同养法的水仙,鹦哥绿的斑鸠,白紫相间合株的辛夷玉兰等。有的得以朝夕观察,有的却只能默记它们的一瞬,或是一两分钟,这就对于用铅笔速写以及入画不入画又发生了困难问题。为了克服上述的困难,我曾从民间“真传”的画家画作里,体会到“默写”的方法,专记特点,专找“丘壑”(平凡之中找它们的不平凡),其余部分估计可以不去记的就大胆地舍去,练习既久,默写的方法,可以做到闭目如在目前,下笔即在腕底了。但是以前认为是平凡的,现在看来又不平凡了;以前认为是不平凡的,遇到几个不平凡的,又发现有的平凡,有的却更不平凡。这样积累经验越多,越有充分的比较和分析的能力。我至今仍在继续努力中。

五色鹦鹉图 北宋 赵佶 卷 绢本设色

53.3cm×125.1cm (美国)波士顿美术馆藏

以上甲、乙、丙三项是对我在花鸟画创作上起着决定性作用的理论。另外,除已在“中国花鸟画是怎样发展下来的”叙说中所引述元代以前的理论外,我觉得“形神兼到”、“兼工带写”这两句话,也是我要努力去做的。“形神兼到”是从谢赫“六法”中的“气韵生动”演绎下来的,它首先是要创立新意。新意就包括着形与神,包括着整体的“气韵生动”。“兼工带写”是“骨法用笔”的引申和发展,为了达到“形神兼到”,在创作时,就要考虑到“兼工带写”这一表现方法。这两句话是互相适应、互相因依,而不是对立的。

白牡丹 于非闇 镜片

纸本设色 90.5cm×55cm 北京画院藏

帮助我用笔的书法

我前面虽举了一些三千多年前的象形文字,认为是民族绘画造型的起源,但我并不以为写写小楷或大楷, 就对绘画产生多么大的功能。相反的,民间画家不写大小楷,初步练习只是画些大大小小的圆圈与方块和横七竖八的一些墨道和大小的墨点,也一样被认作是教徒弟学画的基本功夫。为了绘画来练习“腕力”、“笔力”的稳当准确,练习书法却是学习绘画技法初步的基本功夫,但不能是像写大字写小楷那样地练习。

为了练习下笔的准确和稳当,进而要求笔道的劲利圆润,生动飞舞,对于绘画技法帮助最大的是8世纪唐朝李阳冰的《三坟记》、《谦卦》等篆书。他的篆书讲究结构,讲究匀整,讲究圆润有笔力。学他的字,越写得大,越写得整齐停匀,越对绘画有帮助。特别是他每个字的结构,空白的地方就露着很大的空白,密集的地方就使笔道密集在一起,但是每个字大小都相等,这对于绘画的结构来说,也是有很大帮助的。

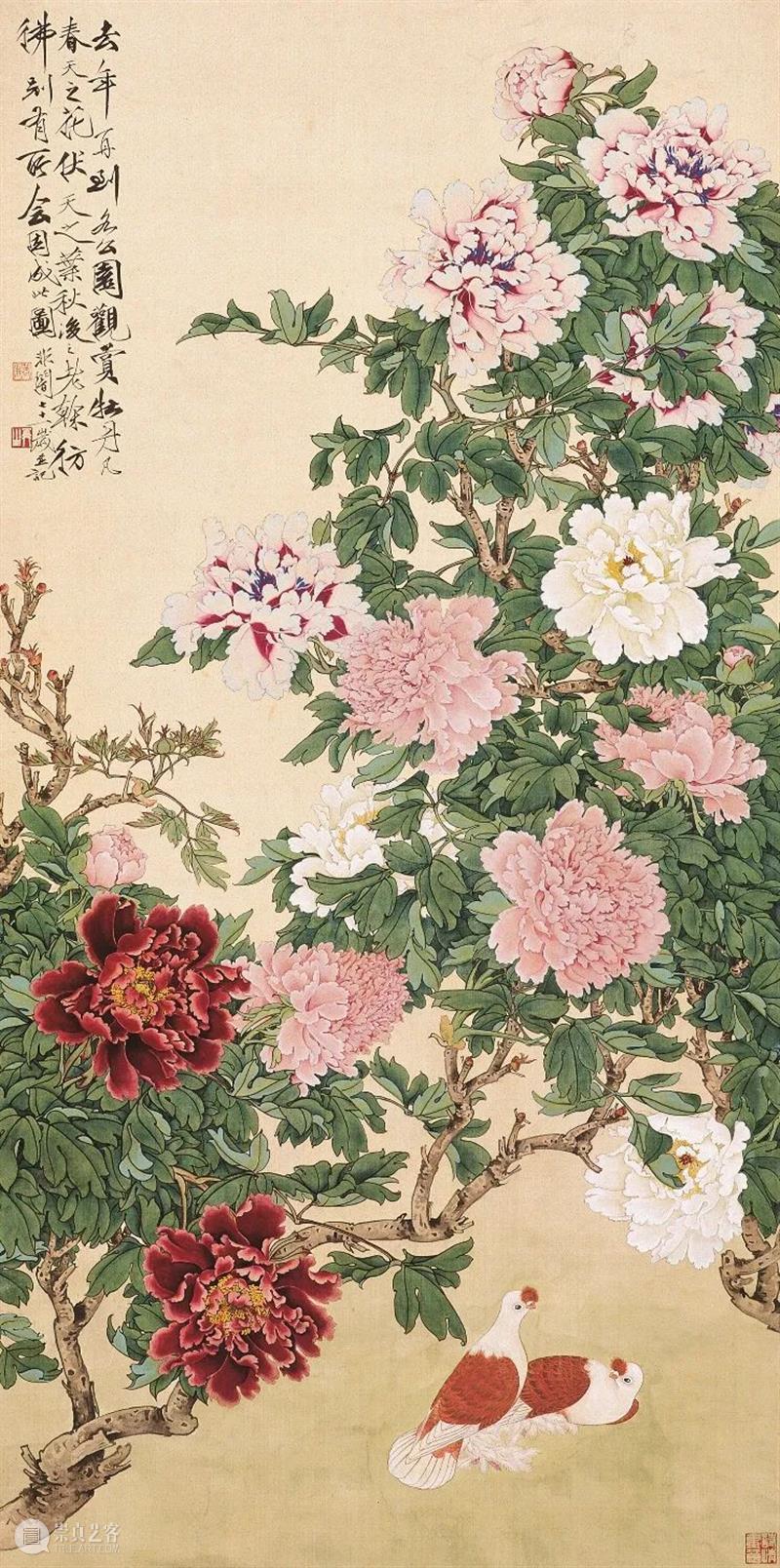

牡丹双鸽 于非闇 1959年 轴

绢本设色 162cm×81.5cm 北京画院藏

为了练习笔道的曲折转换、粗细润枯、有气势、有断续、变化多端,我曾学习过唐代怀素的《自叙帖》。这部帖,对我学习工笔花鸟画来说,它使我的线描能够“应物象形”,灵活运用,毫无困难。我的经验告诉我:使用毛笔(包括大笔小笔,下同)要下笔准确,行笔稳当,练习像李阳冰那样的篆书确能产生这样的效果;使用毛笔,要让它行笔快速,上下左右转折回旋、顿挫飞舞,练习像怀素那样的草书,也会有此效果。如果不练习书法,只像民间画家那样练习笔道,也有可能达到同样的效果,但用笔的使转变化不大,不如练习篆书、草书可以体会使用笔墨的变化多端、飞舞生动。

我看到几位年轻的画家不会拿笔(书法上叫执笔),使我不得不把我拿笔的方法也写在这里。我的拿笔法是用拇指、食指和中指这三个指头拿着笔管,其余两个指头,或是挨着笔管,或是不挨,没有多大关系。三个指头拿住了笔管之后,画或写的时候,这三个指头不许动,拿得要坚实,动的关键在手腕、在肘、在肩膀,无论是写小字还是画小横,都不要使用三个指头动作,都要使手腕、肘和肩来动作,这可以画极长的线、极圆的圈和几尺长的竹竿。如果使用拿笔的三个指头去运笔画道,那一定不会画得很长、很飞舞生动。

本文选自《妙于陈馨——于非闇 、陈之佛绘画艺术研究》

编辑 | 高 磊

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享