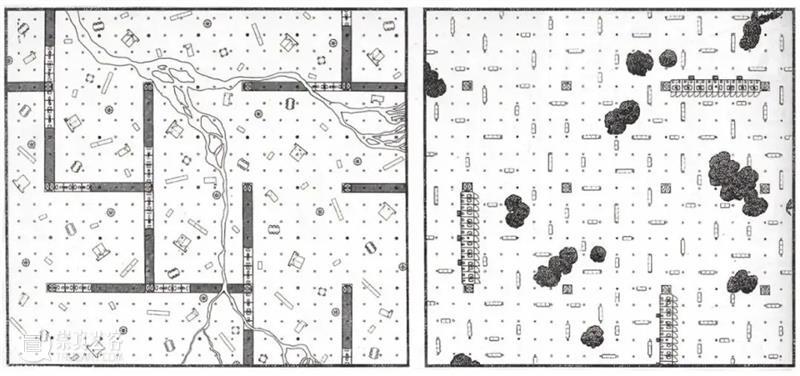

第一座城市《2000 吨之城》,Superstudio

马斯古姆泥屋

事实上,房间从来都不是一个独立的自给自足的空间,而是一个更大的住宅内部空间进行分割后的结果。在房间和房间的组合之中,我们可以发现功能的划分、秩序的建立以及建筑内部性的出现。

庞贝住宅

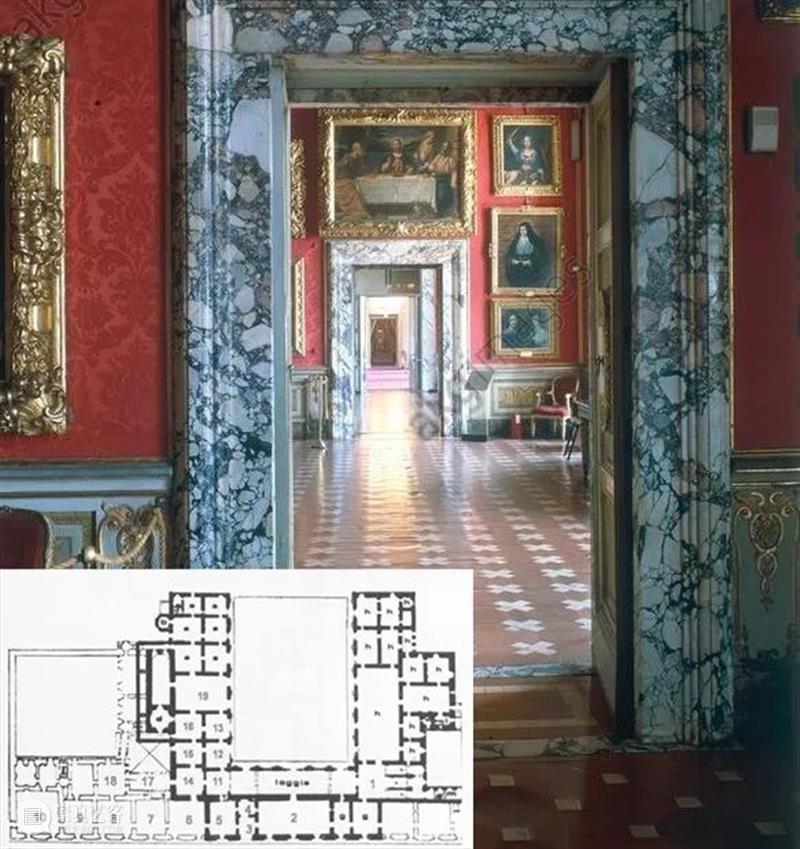

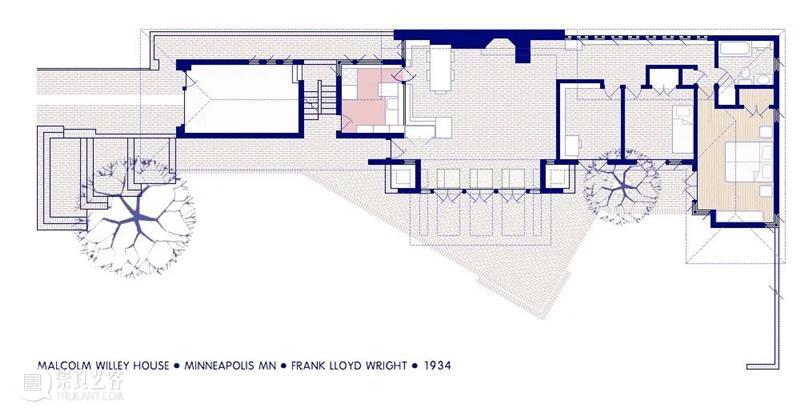

随着房间的增多,出现了新的问题——房间的组合以及流线的组织关系。在相对密度较低的古罗马别墅以及中国传统的四合院中,庭院往往构成了一个组织的核心,伴随着住宅的复杂化以及整个住宅体量的增大,这种以庭院为组织核心的方式无法满足现代生活的需求。于是在文艺复兴初期,出现被称为enfilade的组织方式,即房间与房间直接相连且对应开门来满足流线需求的组织模式。这种组织方式产生了两种结果:首先它使房间具有了某种流通的属性;其次,通过这种门和门之间的视觉通廊以及轴线的建立,它使得住宅建筑获得了某种内部的仪式性,在家庭生活中获得较为公共交流的可能性。

皮蒂宫,佛罗伦萨

Harwood府邸,1759

走廊

走廊这种合理的空间组织并非首先出现在功能和流线意义上,而是发生在不同社会阶层的人员的组织上。随着民族国家的出现,走廊作为一种区隔的空间机制,在服务于现代政治体制的建筑中得到了淋漓尽致的发挥。在新兴的现代建筑类型以及现代公共建筑中,走廊不仅仅是服务于使用的务实空间,更与现代社会管理机构的出现息息相关。正是这些机构的复杂性,使得走廊得以配合房间,有效地发挥作用。

走廊连接的是具有不同等级和属性的房间,但在医院、住宅或者是监狱中,所有的房间都处于平等的状态,并且由走廊连接而通向其他的空间。这样的走廊房间的空间组织模式具有双重的解读性。首先,它形成了建筑内部强烈的秩序性,在走廊和房间之间形成了一种更为公共或更为私密的区分;其次,不同的房间具有一种平均性,这也意味着某种平等的可能性。与此同时,也意味着一种现代社会组织结构的空间化——逐渐原子化的个体被容纳于不同的房间之中,并且通过走廊相连接,构成了现代社会的空间。

自由平面

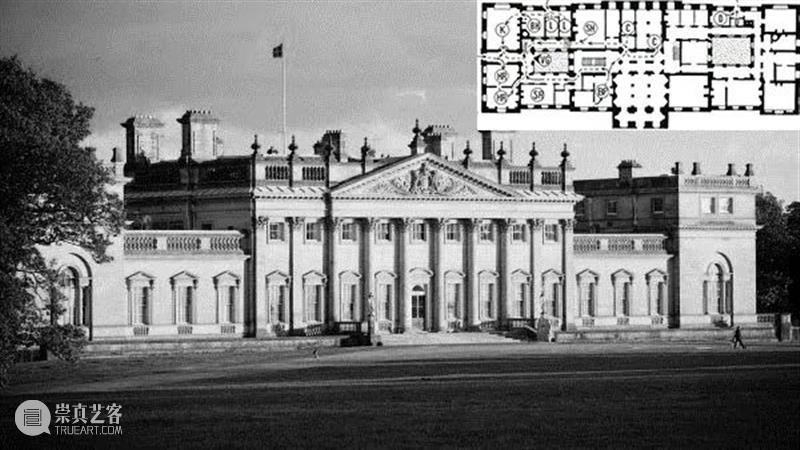

随着走廊和房间模式走向衰落,之后出现了自由平面的布局。库哈斯在文章《典型平面》中罗列了一系列自由平面,它们的大小、规模、形状不一,但都可以简化为核心桶和空间最为基本的模型。

《典型平面》,库哈斯

<<滑动查看图片

电影《玩乐时间》剧照

自由平面在当代社会大受欢迎并大行其道,是因为它的灵活性,同时也与当代劳动生产方式的改变息息相关。所以与走廊和房间相比,自由平面在很大程度上隐喻了灵活的可能性和坍塌之后扁平化的秩序。另一方面,它又以自由为名义,允诺着各种似乎随心所欲的可能性。正因为这种灵活性和可变性,它构成了当代城市始与建筑最为普遍和基本的空间状态。

No-Stop City,Archizoom

由此得出,房间最早基于住宅内部的空间划分需求而出现,与走廊共同建立起了一种现代建筑内部的空间秩序。这种秩序的出现与现代社会机构以及现代主体管理息息相关,而稍晚出现的试图追求更大自由度与灵活度的自由平面,在一定程度上意味着这一秩序的坍塌。在这样一种叙述之中,走廊和房间构成了一个守旧的、控制的、维护秩序的反面角色,自由平面则成为打破秩序允诺等其他可能性的正名角色。

最近城市的静止状态,使习以为常的空间产生了一些新的可能性。之前阅读到这样一个例子:在每个人都足不出户的状态下,因某些物资交换的需求,走廊从原来的一个简单的、单纯的交通空间成为了一个具有交换作用的近乎市场的空间。过去我们认为走廊是一个相对消极的交通空间,但现在,走廊成为一个连接不同房间,具有一定公共性和交换作用的市场空间。

所以无论是走廊房间这样看似充满秩序且利于控制的空间状态,还是有种种可能性空间状态的自由平面,它们最终的使用并非是由建筑布局所规定,而是来自于居住在其中的个体或主体的行为所定义。正是在行为的定义中,似乎可以在某种自上而下的空间秩序,也可以说自下而上的行为发生之间去寻找错位的可能性,并在错位的可能性中重新完成对于上述三种空间状况的新的可能性的讨论。

厨房辩论

1959年7月在莫斯科举行的美国国家展览会开幕式上,赫鲁晓夫和尼克松展开了一场辩论。我们很难从这场辩论中看出赫鲁晓夫所说的“这种资本主义对待女性的态度”究竟是指什么。最简单的理解是,赫鲁晓夫在强调,社会主义将女性看作平等的劳动者,女性的生活不需要变得更简便,因为男女之间的区别,正如生产与再生产之间的区别那样,都将被取消。只有在资本主义的生活里,“家务”才是一个麻烦的且具有性别色彩的问题,因此才会有一种特别的“对待女性的态度”。

赫鲁晓夫的说法暗含着苏联多年以来的建设思路。在二十世纪三十年代的苏联城市建设路线之争中,城市集中主义与城市分散主义就吵得不可开交。在今天的视角下,苏联当时的两条路线中,前者是较为苏联特色的思路,后者则与后来兴盛一时的美式邻里概念如出一辙。如果说三十年代,苏联尚能界分自己与资本主义世界在厨房/家务问题上的态度,那么到赫鲁晓夫时期,意识形态似乎已经成了一种幌子。

在厨房辩论前后,苏联出版了大量关于家庭生活尤其是家务问题的杂志与书籍。许多讨论认为,苏联的女性角色与资本主义社会不同,她们不再是“家庭主妇”(housewife)或“家务操持者”(housekeeper),她们是“家政伴侣”(household companion),人们需要将家务劳动理性化,但这并不是为了让妇女变得轻松,而是为了让妇女有时间去往公共空间中进行工作。

苏联五六十年代之交的讨论与已有的社会主义理论系统相兼容,可抛开意识形态修辞,将厨房理性化使女性有机会进入公共空间的思路也适用于同一时代的美国。二次大战结束后,美国的女性就业率一直在不断上升,从1950年代的四分之一,增加到1960年的三分之一,1980年的二分之一,世纪之交的母亲的就业率甚至达到了80%。

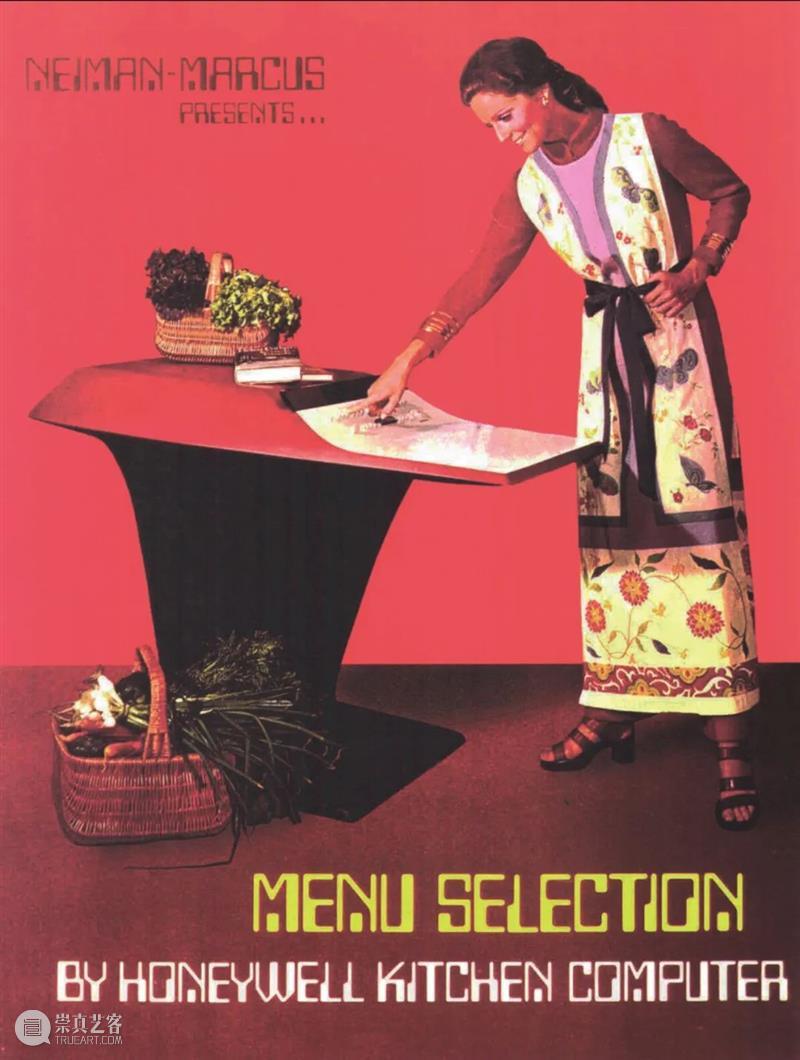

就此而言,所谓的“厨房辩论”更像是一场友好的协商,赫鲁晓夫和尼克松在不同的意识形态修辞下,发展出了几乎完全一致的厨房安排。无论是社会主义还是资本主义,无论东方还是西方,厨房问题的核心都不再是社会而是人体。人们想象的不是妇女如何在家务的公共化、社会化过程中得到解放,而是如何为妇女设计一个紧凑的家务空间使之能够更快地离开私人区域,进入公共世界。

家外的厨房

如果继续追问厨房辩论中的假定,真正的问题不在于美苏之间的意识形态差距,而是双方都共同承认的部分:其一,家务是一种“私人”的活动;其二,应当用公共的力量去塑造私人的空间及其表达方式。然而,家务和工作、私人与公共的界分并非古已有之。在工业革命前,一般家庭的大部分生活物资都是自给自足,生产与家务的工作界限并不明显,男女双方包括家中的老人、孩童都需要承担生产与家务工作。在欧洲大部分地区,中世纪平民家庭的厨房与餐厅都没有明显分离的趋势。直到类似富兰克林壁炉的结构出现,中上层阶级的人们才开始将厨房与起居室逐渐分开。

与这一结构相伴是“私人”的出现:新兴的“自我”需要一个能够在公共与私人之间中转的舞台,这也就是现代家庭的起居室。工业革命进一步强化了这种分离,并促成了男性工作场所(workplace)与女性家庭场所(homeplace)的“分离领域”(separate spheres),在这里,男性是公共的、经济的、生产的,非男性则是私人的、家政的、再生产的。

十二世纪的厨房,Dover Castle

Dover Castle中的厨房,尽管不是典型的平民厨房,但其中复原出的十二世纪的炊具可以帮助我们理解当时家务劳动的典型形态。

事实上,在早期现代的语境中,整体家庭秩序都被认为是经济的。厨房炉灶上的日常,对不同家庭用具的选择、购买与洗刷都是家庭经济的一部分。如果说男女在工业化时期的分工是古代以来的性别观念的延续,那么女性与厨房之间的更深入结合却多少有些偶然性:十九世纪末以来,核心家庭逐渐成为了欧美的主流;同一时期,童年观念也逐渐成型,孩子不再分担家务劳动,而是成为了需要全家守护的无价之宝。在此背景下,以各类物质基础设施与家用产品为基础,早已能娴熟地打理家政的女性终于开始一人承担起了家务劳动。正是由此开始,宽大的厨房受到了质疑,一些家政学的先锋们开始质疑大厨房的必要性,并希望借助新兴的工业化方式改善厨房的劳动。

《供年轻女士在家与在校使用的家政经济学论文》

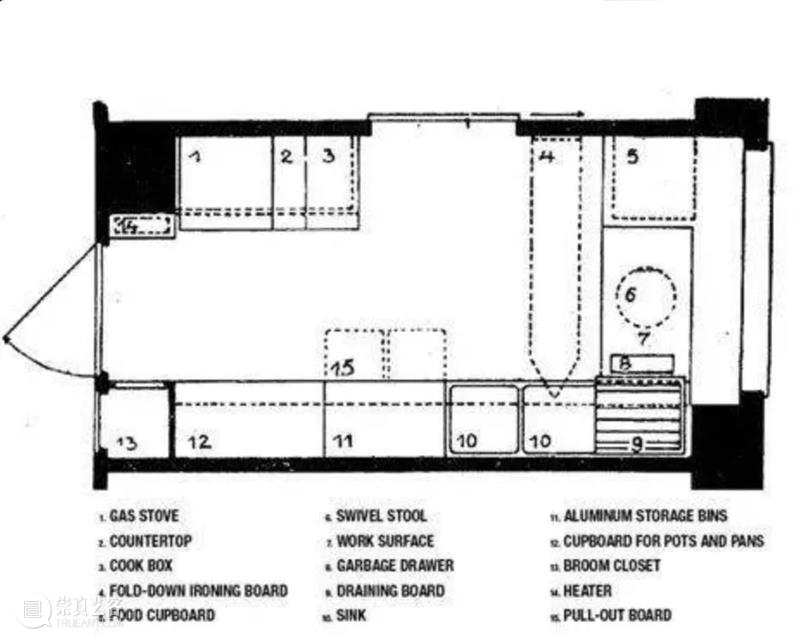

法兰克福厨房法

从慕尼黑到东京

然而里奥茨基所构筑的法兰克福厨房并不完全是一栋弗雷德里克式的厨房。在弗雷德里克的设想中,女人所获得的厨房应该是一个空荡荡的房间,是由女性自己来规划的空间,女性因此可以继续自己在家政方面的事业,用精打细算的选择与购买填充这个属于自己的工作空间。弗雷德里克从未设想过一个由政府预先设计并几种提供的社会化单元。有趣的是,几乎与法兰克福厨房同时,二十年代末的慕尼黑出现了另一种集体住房实践:由于成本的限制,慕尼黑政府并未采用社会化预制的建筑系统。同时,慕尼黑的厨房与起居室相连,厨房并不是一个单独的房间,而是一些被称为“烹饪阁(Kochnische)”的组装。

在过去的厨房叙事中,我们是否太过重视那些所谓的现代空间设计,从而忽略了诸如慕尼黑这样刻意朝传统靠近的实践?是否有一种可能:在厨房这件事情上,我们从未现代过,那些自称是现代之典范的厨房所制造的并不是世界性流行的空间,而首先是一种意识形态的幻觉?有许多案例可以说明这一点。例如在全球的高纬度地区,由于一年四季都存在取暖需求,因此大部分家庭的取暖和备餐至今仍集中在同一空间中。

印度尼西亚厨房

在诸如印度尼西亚这样的地区,至今人们仍然将厨房安排在家庭靠外侧的区域——当然,是在非城市公寓中——这一区域承载着做饭与接待客人的双重任务。

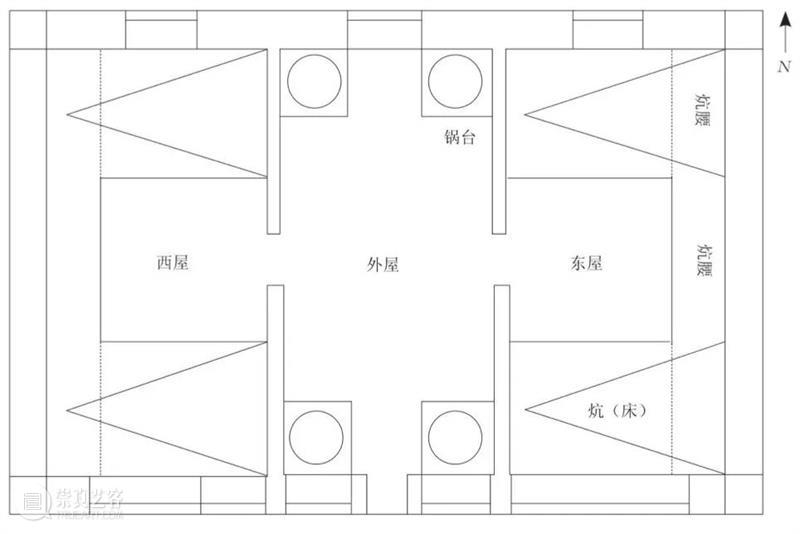

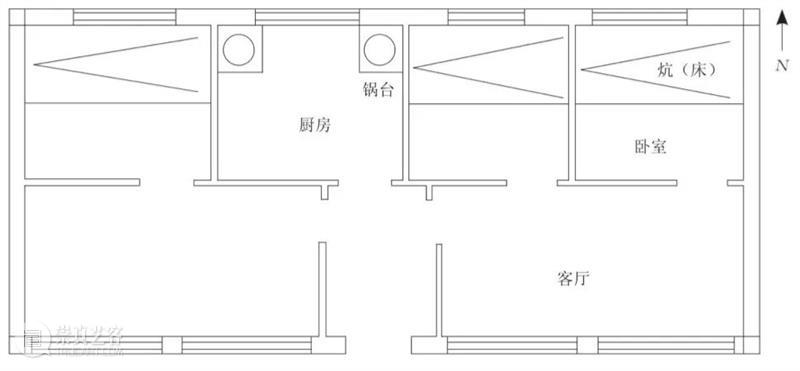

八十年代华北农村家庭格局

现代厨房与家庭空间朝向现代的转型既有西风东渐的感化,也有有意为之的逼近。在日本传统的富裕人家中,整个家庭中往往包括了佃农、学徒或家族企业的下属等等一系列“外人”,而所谓的家事就包括了管理所有这些活动与人员。

进入二十世纪后,中上阶层的日本女性开始学习亲自下厨,试图在主妇的实验室中展现自身的创造力,也即对家事的控制力。与弗雷德里克、里奥茨基等人几乎同时,日本女性与厂商在泰勒制的影响下独立发展出了将厨房缩小以减少主妇工作量的想法。这种想法的根源是要主动追求一种“现代的”家庭生活。哪怕直到六十年代前,日本的家务空间中仍然缺少现代基础设施,日本主妇们也在尝试利用前现代的灶具进行“现代”的家务劳动。可以说,比彻与弗雷德里克等人虚构出了一种现代厨房,而日本的主妇们则将此种不稳定的现代当作定则,吸收到了日常生活中。

组装私人性

无论是在美国、英国、新加坡还是日本,二十世纪中期以来,LDK结构的公寓或独栋住宅都是最具代表性的现代家庭空间。然而,空间的形态与人们对空间的使用是两码事,主导性的空间规制与非“主导”的空间规制也是两回事。

对设计师来说,开放式厨房试图解决的是贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)所说的“无名难题(the problem that has no name)”:现代科技与家电产品涌入家庭的确降低了现代女性的家务劳动负担,可主妇们却必须在狭小的厨房中独立完成家务。换言之,囚禁主妇们的不只是家务本身,还有为了简化这种家务所发展出的特殊空间形态——与其他空间隔离的小型厨房——以及与之关联的一整套性别意识形态。我们可以将现代岛式厨房、开放式看做中世纪炉火的复归,家务尤其是备餐确实得到了更多协助的可能,可这就是厨房的终极形态吗?

无论是法兰克福厨房、慕尼黑厨房、开放式厨房,我们看到的不只是家内与家外的公共与私人性的纠缠,同样也是被理解为公共性的力量不断介入私人性的过程。与前现代相比,家庭空间所体现出的最大特征就是,它越来越具有外来性与公共性。如果公共与私人的界限不在厨房内外,那么它应当在何处?应该将私人的边界推到家宅门口,抑或是收缩到自己的身体躯壳之内?

各类公共事物与技术的引入意味着,家务过程中越来越多的部分被暴露给公共的规制,被商品化、意识形态化。当现代家庭主妇面对一个复杂的充满各种高级厨具的厨房时,她切实地成为了一名家庭工人,熟练地使用各式生产设备,完成自己的家庭任务。如果在此过程中仍存有乐趣,那也更接近一种拼装而非创造。可正是在这种不断的拼装中,现代以来公共与私人的空间边界被不断打碎并重建,也正是这种不断的拼装,赋予了厨房生与死的力量。

很大程度上我是在空间里创作,只不过我所讨论的空间仅仅是一个操作界面。这里我想通过一个创作者共通的模型来展开一些小故事。

王梓全,后遗症(片段)

2020,单频影像,4’04’’

这件作品是这一系列影像的开始,灵感来源于软件后台所创造出的抽象图像,它并不是一个正常动画渲染后的结果,而是临界于动画在渲染前和设计者在操作过程之间的视觉系统。这个视觉原本的目标,或者说这个软件设计者在开发系统时的目的,是基于一种抽象的方式——通过极低的资源占有量来显示操作者需要看到的东西,而并不是从美学层面出发的。

比如这段影像中的镜子,渲染后会成为一个对于物理世界来说完美的镜子。但在渲染前,软件的操作者并不期望软件用很大的资源量去呈现一面物理意义上真实的镜子,所以软件会主观的在这个虚假的镜子上贴一张发射出镜子外面事物的图像来简化视觉。但镜子里的这个图像和整个软件周围的空间其实并没有任何关联,在这面镜子前放置任何东西也不会影响它的反射。这面镜子里的贴图,可能是某个国家某个城市的某个公园里的场景,它带有某种符号性。全球的软件操作者都会得到一样的镜子,包括这些花,三维的花非常占用软件的资源量,所以在操作界面中,花被简单地分成亮部和暗部,它生成了一个假三维真二维的视觉效果。

王梓全,后遗症(片段)

2020,单频影像,4’04’’

这个影片很短,我可以给大家展示一下工程文件和实际操作的过程。这里主要使用了软件里的天气环境系统。周围的光斑渲染后会变成星星,但在渲染前的工程文件中,它更像是舞厅 Disco 光球产生的光效。所以在影片里我把它比喻成一种Disco的环境,所有在这个虚拟空间架设的摄像机和灯光塔,都变成了某种夜店里的追光灯和手持设备。影片里出现的人物并不是建模而成的,而是真实存在于现实的人,被软件扫描制作成了软件的预设人物,被送到了千千万万的设计师手中,成了免费预设库的幽灵。在软件里他们永远不会是主角,而是用以满足功能性的需求而放置出来路人。

王梓全,Run, From Sun (片段),

2020,单频影像,4’06’’

疫情期间我正在制作的新影像正好与“居住的空间”相关,长期居家会让人开始关注周围邻居的一举一动。而恰巧,我就有一对特别的邻居,他们每周都会剧烈地争吵,争吵的流程是固定的,女生会开始大吼大叫,十分钟后开始哭泣,再十分钟后开始叫救命,哀求周围的邻居们报警,救救她的命。我也曾试图报警。但当这争吵周期发生的如此固定,而顺序又永远相同时,难免会让人开始思考,这到底是一场搏斗,还是一种新型的娱乐方式。就这样,一个场景因为这样稀奇古怪的故事而被建立了起来,一束光持续的摸索着黑暗的空间,另一个房间不停的传来声音,软件中构成这个人的面,在不断的因为特定算法而增减,另一个空间中,她疯狂的运动,在手电筒的照射范围之间出现又消失。

开玩笑的说,参观了这些工程文件就相当于参观了我的工作室。这些被连接的点,相当于图示化的编程算法,通过手电筒来控制房间的景观、组成一个人或物体的面数和贴图的出现及消失。当你越想用手电筒看清某个人(物),他反而在不停地消解。模型中的人是由一个个三角面或者四边面组成的,面数越多看起来越真实,当我盯住他的时候,他就慢慢地变成几个面、十个面可能到最后他就无法变成一个称之为人的东西。我在寻找一个临界点——他什么时候是人,什么时候是一个抽象的形体,什么时候是一个面。

王梓全,Run, From Sun (片段)

2020,单频影像,4’06’’

王梓全,荔枝公园 (片段),

2020,单频影像,5’26’’

我觉得有意思的是,赫鲁晓夫时期和美国的方案达成了某种一致。如何为妇女设计一个更好的厨房,可以让她们离开厨房进入公共领域?在这个点上他们共同默认的前提是“厨房是女性的空间”。但这个叙述在事实层面上可以提出不同的视角,用社会化的视角看,在公共性的食堂、商业性的餐厅里,厨房被认为是男性主导的空间,甚至是有意排斥女性的空间。所以我觉得,当说厨房是一种女性的空间时,就涉及到厨房当中包括的一种主要劳动——烹饪劳动,是一种女性的劳动。但事实上它是还可以进行社会化和私人化的细分。它似乎是我们在维持一个核心家庭基本生存的需要。但它进入社会空间,变成一个更有创造性的劳动时,就变成了更适合男性去做的劳动。包括小家电也是这个逻辑,各种各样小家电的一个合理性的叙述叫“减轻妇女的劳动”,让她们从繁重的家务劳动、烹饪劳动里解脱出来。一方面,核心家庭作为一个基本消费单元,是大众消费的需要;但另一方面,它好像在经历妇女在家庭中烹饪的某种“去技能化”的过程,这个复杂且具有创造性的部分其实是可以取消掉的。比如把食材放进空气炸锅里,摁按钮,拿出来,你只需要学会操作这个机器,劳动的繁重程度并没有减少,而是被转移到看说明书、学会操纵这些机器。但在这个过程中如何去烹饪食物本身被简化了。这方面我觉得是有“去技能化”的一个过程。

福柯在《性经验史》中专门描述了“歇斯底里的女人是怎么产生的”,19到20世纪初的女性其实处在一个家政学的位置,所以家计、家政,甚至经济学这个概念是从家政学演化而来的。在这个过程中,男性需要跟女性的父亲和兄长之间建立一种平等的关系,因此他就不会跟女仆发生关系。这个时候就会发现女性处理的是家政学的问题,所以男性和女性都同属经济的范畴,只不过女性在家里管理家政。

到了19世纪,偶然性发生了。福柯的《性经验史》主要考察维多利亚时代性话语的变动,他发现由于政治经济学的诞生,产生了一类女性,开始通过管理经济的方式来管理家政。这就涉及到劳动概念的产生,以及英国通过移民来调控人口,也就是演讲中提到的“生命的政治”。控制人口不仅仅体现在生育计划上,比如爱情在这个时候变成男女关系,浪漫主义建立爱情话语,爱情话语调控人口,所以同性恋就变成了犯罪的行为。另外一个方式是调控以前不由女性负责的教育问题。所以发言嘉宾提到“孩子变成了家庭中的宝贝”这个问题非常重要,用福柯的原话说“女性显得在这个社会上很有用,但又好像没有那么有用。”因为外在的公共空间即工作的这个公共空间对她还没有打开,但她又要承担人口调控的问题。这个人口关涉到的不仅仅是生育问题,还牵涉到整个一套的性规训,儿童教育问题,以及食物、卫生等。因此我们把人口统计学、政治经济学的诞生放在这一块来讨论,这样的话就可以把问题聚焦化。

从建筑史的角度看,建筑最早的定义其实不是一个壳,上世纪60年代后,或50到60年代间,才有很多人把建筑定义为壳。因为“网络”的出现,尤其是信息网络以及空间信息化的出现,建筑才变成了壳。也就是说建筑表皮的所有功能全都不必要了,它只是隔绝天气的庇所,原来的建筑表皮控制内外以及控制环境的功能,全部都会变成是机器的功能。如果把“网络”放到莫万莉的内容里面其实还蛮有意思的。如果沿着一条线追溯,可以看到共同的话题是“经济”和“流通”。如果建筑变成壳,建筑表皮和建筑的形体本身对于经济和流通就没有任何调节的功能,建筑不再能控制以及调控建筑内部和外部的经济流通。至于走廊,我觉得可以把它想成是一个调控流通的装置。

王梓全的动画让我想到建筑学里也有很多关于“渲染的空间”的讨论,比如John May的书就会讨论数字空间和现实空间之间的指向性,在梓全的动画中,这个“渲染的空间”已经不存在了,世界变成了粒子(particles) 和波(waves)。建模其实是把世界打散再重组的过程,这个过程跟现实完全没有关系。

当收到消息“北京要关闭所有餐厅,取消堂食”的这一瞬间,我就开始思考,我的厨房根本就不能使用,我为什么从来没有使用它?我想是因为现在996的这个工作方式,让我从来没有时间照顾我的厨房。自从租了房子,厨房它就是空的,我永远靠外卖为生。但其实我是会做饭也喜欢做饭的人,但自从工作以来,就没有用过厨房,它是一个链条,我必须不停地工作,工作到没有时间去做饭,于是我的饭可以被外卖这个行业所替代。但不能替代的是什么?是我们需要餐厅这样的一个空间,让大家能够坐在一起沟通和交流,它是公共空间的一个替代。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享