宋代金石学对印学的滋生与影响

选自 | 《西泠艺丛》2022年第5期 总第89期 |

【摘 要】

在宋代金石学的相关学术文献中,有不少涉及玺印的收藏、典故、鉴赏、考据等方面的论述,是宋人于金石学中无意间滋生出的印学萌芽。由于宋代金石学以经史为参照,对三代金石文字之“象”极其推崇,进而影响到篆书与印文,使得宋代篆书与印章呈现出不少光怪陆离的景象。然,由于有传统篆书书家的坚守,且临写摹印篆、摹习古印已为宋人所实践,故而在宋代印艺中出现为数众多的具有典型汉印风格的印章,此为宋代印章艺术中坚守传统的代表。

【关键词】 宋代 金石学 印学 篆书 印艺

一

绪言

王国维先生曾言:“近世学术多发端于宋人,如金石学,亦宋人所创学术之一。宋人治此学,其于搜集、著录、考订、应用各面无不用力,不百年间,遂成一种之学问。”[1]宋代金石学的成就,并不仅仅止于开创之功,金石学中的著录、传拓、考订等方面的成果,亦具有载录、流传、辨识等功绩。

“在二十四史中,《宋史》以卷帙浩繁著称。2000多人的列传,比《旧唐书·列传》多一倍,志的分量在二十四史中也是独一无二的。《食货志》十四卷,相当于《旧唐书·食货志》的七倍。《兵志》十二卷,是《新唐书·兵志》的十二倍。《礼志》二十八卷,竟占二十四史所有《礼志》的一半。这种现象绝不是偶然的。……两宋时代的社会生活,特别是政治、经济、军事、文化,比以往要丰富得多,也复杂得多。”[2]作为“丰富得多,也复杂得多”的宋史,就其新创金石学而言,不仅是新学科的开启,亦是金石学勃兴繁荣的鼎盛时期,因而宋代金石学亦应是丰富浩繁的充斥于宋代文人生活中。

印学作为金石学中的一个分支,亦是金石学的组成部分。现代在研究印学史方面,往往于明清时期浓墨重彩,而言及宋代大多轻描淡写一笔带过,这似乎与宋代金石学勃兴昌盛的风气相悖逆。其实,明确指向刻印的“篆刻”一词,在宋人的著述中已经出现,如:

奉玉宝来献于京,质理温纯,篆刻精古,文曰:“皇帝恭膺天命之宝”。[3]

初五代,所铸篆刻非工。[4]

20世纪80年代,陈振濂先生即言:“可以肯定地说,无论是作品还是研究,宋人对于篆刻艺术都曾作出了不可磨灭的贡献。在篆刻发展历史上,宋代处于极为关键的承前启后的地位。”[5]但对于宋代印学的研究至今仍很贫瘠。究其缘由,或因其既非印章艺术的鼎盛期,亦非篆刻艺术的昌盛期。

古代印章是金石学中的一个独特专项,宋代勃兴鼎盛的金石学必然会对古代印章有所触及,并阐发出相应的论述,由此亦会对当时的古印认知与印艺创作产生相应的作用。至于当代对宋代印学研究的贫乏,概源于我们对宋代金石学的发掘既不广泛,亦不深入。在两宋300余年中,宋代金石学研究采取何种方法,宋代金石学的审美趣旨为何,以及由此对金石文字的书体与印学、印艺产生出什么样的影响等一系列的问题都是我们需要发掘、清理、认知、判断的。

二

宋代金石学的研究方法与审美趣旨

宋人对金石书画收藏的热衷,是宋代金石学兴发的根由。在收藏中,进而对收藏的金石书画进行记载、论说、考释,是宋代金石学兴起之本。按理,金石学属于考古学范畴,是考古学中的分支。然,宋代金石学创立之初,考古学尚未建立,故宋代金石学并未依托考古学的科学知识与科学方法进行研究。

宋代金石学家本身即是收藏家,他们金石研究的对象大多为自家藏品或所能接触到的亲友藏品,而这些藏品大多来自古玩商贾,脱离了金石器物出土时的原始状态,即使摩崖碑刻,大多亦是墨拓拓片。因此,宋人对这些脱离原始状态的金石器物,亦只能对器物进行形制、名称、纹饰、文字等方面的记录、描述、考释等初始工作。

在没有考古学的状态下,宋人如何进行金石研究?北宋金石学家刘敞给出了答案:“礼家明其制度,小学正其文字,谱牒次其世谥,乃为能尽之。”[6]宋代文学家晁以道亦言:“读《尔雅》以示文字训诂之本源,而明天地万物之名实。”[7]由此可见,宋代金石学的研究方法乃是立足经史,研究范围主要在形制、文字、世事这三个方面。宋初颁行的《三礼图》,即以《周礼》《仪礼》《礼记》这三本经类典籍的内容以图例形式,作为宋代追复三代礼制的图书。《三礼图》的作者乃是“少举《三礼》,善《礼》学,通经旨”[8]的五代至宋时的礼学家聂崇义。关于聂崇义编纂《三礼图》的考据方法,曾统领《三礼图》编纂的窦俨论道:

凡旧图之是者,则率由旧章,顺考古典;否者,则当理弹射,以实裁量;通者,则恵朔用其互闻,吕望存其两说。非其学无以臻其极,非其明无以宣其象,遵其文,译其器,文象推合,略无差较,作程立制,昭示无穷。[9]

“遵其文,译其器”,即是依据经书揣测、推断器物形制与名称。在考古学尚未建立的状态下,宋人依据经史判断礼器的形制、名称不失为一种简便、有效的捷径。然,望文生义往往又陷于主观臆想,此在世事考据上尤显突出,并为时人所抨击:“大抵好附会古人名字,如‘丁’字,即以为祖丁;‘举’字,即以为伍举;《方鼎》,即以为子产;《仲吉匜》,即以为偪姞之类。……乃以其姓字、名物之偶同而实焉,余尝窃笑之。惟其附会之过,并与其详洽者,皆不足取信矣。”[10]

立足于经史的金石学虽然存有一些弊端,但以小学为据的“正其文字”,却颇有建树。对此,王国维先生赞曰:“宋时首释古器文字者为杨南仲,……其说散见于欧阳氏《集古录》及吕氏《考古图》者,颇为精审。”[11]在宋代金石学中,能够与印学、印艺相联系的,且联系最为紧密的正是“小学正其文字”。而“小学正其文字”,不仅关联到字形、字音、字义这三个文字基础,而且亦牵扯到文字的源流、书体、书风等更高层次。宋代金石学的成就于古文字考释最为显赫,而古文书体的考据则为其弊漏之端。究其缘由,乃审美趣旨所使然。

文化思潮、审美趣旨均摆脱不了当时社会背景的影响。宋代自赵匡胤立朝之始,即以追崇三代为宗旨,因而亦即有《三礼图》之颁行。追崇三代诚为贯穿两宋的国策与主旨。在宋人笔下,“追三代”已深深植入各类文辞之中,如:“建千年之昌运,追三代之令猷”[12];“陈经立制,以追三代之隆”[13];“宗庙遂谋。追三代之盛,成一代之制,以遗万世”[14];“盛事追三代,清风动百僚”[15]。

金石学作为宋代鼎盛的学术活动,主要对象即是三代器物,故宋代金石学亦将“追三代”视为最高准则:“圣宋兴百余年间,雄文硕学之士相继不绝,文章之盛,遂追三代之隆,独字书之法寂寞不振”[16];“观其器,诵其言,形容仿佛,以追三代之遗风”[17]。

宋代金石学追崇三代,是为崇敬高古、仰慕古法的终极之举。宋代金石学家薛尚功对为何追崇三代作出了客观的阐述:

噫!两汉去圣未远……当是时,缀学之士,所以断简遗编,补缉诂训,断以臆说。故三代礼文杂以汉儒之学,由是后世祖述者异端纷纠,无所归止。今复见三王之完器,乃可以知圣人制作之有俾、有志于古者有所考信,岂小补哉?[18]

由于“今商器多象其形,信汉儒著书自有原本。由科斗法行,意渐与古书相失,况隶诂至今,但点画而已,无复本初之意也。”[19]因此,宋人对三代文字、书法推崇得无以复加。

尝怪三代文字之盛,其见于钟鼎简册……浑厚尊严,如冠剑大人,黼黻以朝,……夫熊牟射虎,气已贯金石矣。[20]

尝观《石鼓文》,爱其古质,物象形势有遗思焉。及得原甫鼎器铭,又知古之篆字或多或省,或移之左右、上下,惟其意之所欲,然亦有工拙。[21]

仆自弱龄喜篆法,初得岱宗秦刻及朝那石章,学之;后得《岐鼓》《坛山字》及三代彝器文识,又学之;仰其高古,惟是之师……[22]

由于宋人认为“虞夏而降,制器尚象”[23],故宋人在推崇三代金石文字中,尤以“象”最为推崇。

右按李氏《古器录》云:《说文》:“庚位西方,象秋时万物庚庚有实。”此庚乃有垂实之象。[24]

古之为书者,尽于象形。传曰:“书者,画也。”故凡有形之物,必寓之象。[25]

盖姬周而上,铭识简古,如鱼敦、饕餮鼎皆商器也,悉取物以为篆。[26]

小篆云为,以显雨施之意;至于雷,则或有以◎为象者,故古文益之为,或有以◎为象者,故籀文益之为。即此考之,则制字者未尝不观象察形,以寓于字画之间也。[27]

宋代金石学在没有考古学的状态下,以经史为依据,对三代金石器物的形制、名称、纹饰、文字进行考释、研究,是当时历史条件下最为便捷可行的朴实方法。其上追三代,一可摆脱汉后诸多学术纷争的困扰,二可直逼中国古代礼仪、文字等方面的最古状态,可谓是立意高远。然,“遵其文,译其器”的望文生义致使宋代金石学在古文字体、书风等方面有些误入歧途,使得原本高远的立意坠入荒诞不经。

三

宋代金石学涉及印学的学术行为

印学作为金石学的分支,必然会在金石学中有所展现。

印学包含玺印鉴赏、印文考释以及印章制作等多类学术课题。探究宋人对古印鉴赏、理解及把握的能力,可以洞察宋代印章艺术表现及其阐发的缘由;考察宋人对古印的考释,可以认清宋代印学的考据方法及考据结果的正确与否,以及宋人印学的进展程度。

古代印章牵扯到政治、经济、文化等各个层面,是研究古代各朝官职、印章制度、文字演变的直接依据。宋人于金石学中涉及、探究古代印章的相关记载、谱录、考释、研究等学说,大多散见于宋人金石著述或散记之中,且记载的内容比较繁杂,有记录玺印收藏的,有叙述古印典故的,有鉴赏、评判印章风格的,亦有考据古玺印的,等等,不一而足。

记录古印收藏:

泰州言澶州军士王贵至州,自云得于阗国玉印一以献……文曰:“国王赵万年永宝”。[28]

左右有稽古、传古、尚古等诸阁,咸以贮古玉印玺、诸鼎彝……[29]

嘉定六年闰九月,朝廷降付“寿亭侯印”一、“关南司马印”一……[30]

亡友薛叔器家有“关外侯印”……又友人家有“荡虏将军章”及(明清)有“横武将军印”……伯氏有“新迁长印”……又友人家(有)“多睦子家丞印”……毕少董家有“雍未央”……[31]

青社土军高阎耕地得古铜印,文曰:“宣州观察使印”,即谨藏之,不以示人。[32]

三十八代天师张广微与材所藏玉印一钮……其文曰:“阳平治都功”。[33]

从上述宋代收藏古印来看,官府与民间均在搜集、收藏古印,且其范围并不局限于三代、秦汉官印,对于私印及汉后印章亦搜罗不怠。

叙述古印典故:

古印文有“汉叟邑长”……马腾等谋诛李权,益州牧刘焉遣叟兵五千助之。叟邑,汉蜀夷地名。古印文多云“臣某”者,说者谓秦汉已前,与人往复皆自称臣,不必君前。东汉而下,史传中方无泛称臣者;其间又有“臣某言事”“臣某言疏”,此则彻于君前无疑。[34]

古印文作白字,盖用以印泥,紫泥封诏是也。今之米印及印仓廒印近之。自有纸,始用朱字,间有为白字者,或不知其义。[35]

今人地中得古印章,多是军中官。古之佩章,罢、免、迁、死皆上印绶,得以印绶葬者极稀。土中所得,多是没于行阵者。[36]

仆仕于关中,尝见一方寸古印,印文云:“关外侯印”……仆意必汉末时物也……后于《魏志》见之,建安二十三年始置名,位侯十二级,以赏军功,关外侯乃其一也。[37]

古之居官者必佩印,以带穿之,故印鼻上有穴,或以铜环相绾。汉印多用五字,不用擘窠篆,上移篆画停匀,故左有三字、右有二字者,或左二字右三字者。其四字印,则画多者占地多,少者占地少。三代以前尚如此,今则否。[38]

这些古印典故的叙述,反映出宋人在古印官名、地名、称呼、朱白、字数、布局及古印来源等方面的认知与了解的程度颇深,此是宋代金石学于古印研究上的一种体现,亦是宋代印学无意之中滋生的基础。

鉴赏、评判印章风格:

奉玉宝来献于京,质理温纯,篆刻精古。

尝见一方寸古印,印文云:“关外侯印”。其字作古隶,气象颇类《受禅碑》。[39]

,如此位置,好奇之过。[40]

,如此位置,好奇之过。[40]于同官蒲氏家,乃宗孟之后,见汉印,文云“辑濯丞印”,印文奇古,非隶非篆,在汉印中最佳。[41]

这些对印章风格的论说,反映出宋人对印章风格优劣的评判,以及宋人对印章审美的价值取向。

考据古玺印:

“祭尊”非姓名,乃古之乡官也。昔于《说苑》载乡官又有祭正,亦犹祭酒也。[42]

见汉印,文云:“辑濯丞印”……辑濯,乃水衡属官……盖船官也。水衡掌上林,上林有船官,而楫濯有令丞,此盖丞印也。[43]

荆门玉泉关将军庙中有“寿亭侯印”一钮,其上大环径四寸,下连四环……而复州宝相院……于三门大树下土中深四尺余,得此印,其环并背俱有文,云:“汉建安二十年寿亭侯印。”今留于左藏库。邵州守黄沃叔启庆元二年复买一钮于郡人张氏,其文正同,只欠五系环耳。予以谓皆非真汉物,且汉寿乃亭名,既以封云长,不应去汉字,又其大比它汉印几倍之。闻嘉兴王仲言亦有其一。侯印一而已,安得有四?云长以四年受封,当即刻印,不应在二十年,尤非也。是特后人为之以奉庙祭,其数必多。今流落人间者尚如此也。[44]

又有获玉印遗之者,其文曰“周恶夫印”。公曰:“此汉条侯印,尚存于今耶?”或疑而问之,曰:“古亚、恶二字通用。《史记》卢绾之孙他人封亚谷侯,而《汉书》作‘恶谷’,是矣。”[45]

这些对古印官名、真伪、文字的考据,说明宋人不仅对经史有丰富的知识,而且对印史、印制、文字亦具有更深层的把握。

其实,宋人印学并非只是零碎地记载于散记之中,有些印学论说则是独立成篇地收录于书籍之中。如:李昉等撰《太平御览卷六八三·仪式部四·印》,祝穆撰《古今事文类聚续集卷二十五·玺印部》,谢维新撰《古今合璧事类备要外集卷三十二·玺绶门》,王应麟撰《玉海卷八十四·车服·印玺绶》,叶廷珪撰《海录碎事卷五·印绶门》,章如愚撰《群书考索卷四十六·宝玺类·印绶类》,赵彦卫撰《云麓漫抄卷十五·博陵崔逢传国玺谱内所载玺·元符所得玺·魏玺·碑本》,等等。这些成篇的印学篇章或总说了印章的本源、印史、典故、制度等,或专论了传国玺的流传历程,均是可以独立成册的篇章。

以上列举的宋代印学论说,反映出宋人于古印方面所具有的丰富学识,是宋人以深厚的经史功底于金石学中对古玺印作出的相关见解,由此于金石学中无意之间为印学的滋生起到孵育的作用。

宋代金石学对印学的滋生还有一类不容忽视,即古文字书的修订、编纂。在古文字书方面,有徐铉重新校订的许慎《说文解字》、郭忠恕编纂的《汗简》、夏竦编纂的《新集古文四声韵》、杜从古编纂的《集篆古文韵海》、张有编纂的《复古编》等,这些篆字书籍的刊行,无疑为宋代印章在印文篆写上起到了规范作用。

宋代金石学的谱录,亦涉及印章的收集与著录。宋代文献中载有:郑文宝的《玉玺记》(又名:《至道玉玺记》)一卷[46]、杨克一的《集古印格》[47],这是我们于宋代文献中仅见的玺印专项谱录。然,将玺印与其他金石共同辑录入书,在宋代金石谱录中则比较多见。薛尚功编纂的《历代钟鼎彝器款识法帖》收录传国玉玺三枚;龙大渊等奉敕编纂的《古玉图谱》收录传国玉玺三枚及“梁王之玺”“永昌”“太平万岁”玉玺三枚;王俅编纂的《啸堂集古录》则收录古印卅七枚之多。此三书载录的玺印并非原印钤抑,而是印面摹画。另,黄伯思编纂的《博古图说》亦载录不少印章,“秘书郎邵武黄伯思长睿撰,有序。凡诸器五十九品,其数五百二十七;印章十七品,其数二百四十五”[48]。此记载不知是否准确,若准确,则《博古图说》中的“印章十七品,其数二百四十五”,可作印谱对待,且又与杨克一的《印格》互为前后出现。

印谱的出现,标志着印学构建的关键要素已经形成,此是宋代金石学无意之中滋生出的又一新的学术图谱与艺术表现。印学于宋代的孕育萌发,是宋代金石学的至伟功绩,与宋代金石学一样功在千秋。

四

宋代金石学对篆书的影响

印学虽滋生于宋代,但因印材仍为铜、玉、牙、角等材质,非为易刻的花乳石,故真正由文人独立完成印章创作的篆刻艺术于宋代尚未确立,宋代文人对印章制作的介入亦仅仅涉及于印稿篆写,余下的镌刻还需由工匠完成,因此印文篆写是宋代印艺的重要体现。由于篆书作为印章或篆刻的第一要素,在印艺中占据主导地位,因此篆书书写水平的高低决定了印章品格的优劣,毕竟宋代印章还不是文人独立创作的产物,还体现不出文人以刀法对印文篆字的二次表现。由此,有必要对宋代文人的篆书进行考察、探究,看看宋代文人对篆书的认识、理解及把握。

在金石学中,宋人对古人的文字书法十分推崇:

自结绳既代,迄于夏商;虫篆鸟迹,以纪庶物;其后篆籀殊体,草隶继作,踵事变本,增华竞逐。[49]

真卿书碑,必得阳冰题其额,欲以擅连璧之美,盖其篆法妙天下如此。议者以“虫蚀鸟迹”语其形,“风行雨集”语其势,“太阿”“龙泉”语其利,“嵩高”“华岳”语其峻,实不为过论。[50]

(《字源》)又曰:“庖牺氏获景龙,作龙书;炎帝因嘉禾,作穗书,仓颉变古文,写鸟迹,作鸟迹篆;少昊作鸾凤书,取似古文;高阳作科斗书;尧因轩辕龟图作龟书;夏后氏作形似篆;商务光作倒薤篆,今曰薤叶;周瑞赤雀丹乌,作鸟书;又,媒氏作填书,今曰勒字。”[51]

在宋代金石学尚“象”理念作用下,古文篆书被宋人视为龙书、穗书、鸟迹篆、鸾凤书、科斗书、龟书、形似篆、倒薤篆、鸟书、填书等类“象”的古文书体,更有甚者直言:“篆书曰鸟篆”[52],将古文篆书顶置于玄奥迷幻的奇境。

据宋代文献记载,善篆书家为数不少,如徐兢:“徐林字稚山。弟兢,字眀叔,官刑部郎中,善篆书”[53]。徐锴,“铉弟。锴亦善篆书,有《千文》刻石传于世”[54]。王文秉,“江南人,其字画之精,远过徐铉”[55]。张有,“字谦中,善篆书,有所著《复古篇》”[56]。姚敦临,“字公仪,能篆书,秦喜之,令作二十家篆《孝经》,上表以进,时绍兴十一年(1141)二月十九日也”[57]。

《宣和书谱卷二·篆书叙论》亦云:

篆书所自来远矣,其古文科斗之书已见于鼎彝金石之传,其间多以形象为主……有一徐铉,篆画高古。……至于今益端献王及章友直皆以篆学得名,杰然作一家法。今得其自唐以来七人,录之于左,曾非滥竽以进者。若梦英之徒,为种种形似,远取名以流后世,如所谓仙人务光偃薤之篆,是皆不经语,学者羞之,兹故不录。[58]

在此,《宣和书谱》列出三位北宋善篆书家——徐铉、益端献王、章友直。而对“梦英之徒”“偃薤之篆”的书家,因“是皆不经语,学者羞之,兹故不录”。可见,《宣和书谱》所举的徐铉、益端献王、章友直这三位书家堪为北宋善篆精英。对此三位善篆精英,《宣和书谱》分别评道:

(皇叔益端献王)至于留意翰墨,而飞白篆皆造其妙,尝效唐元度、梦英作《篆籀十八体》,又复出众体之外作八体。今御府所藏篆书一:《二十六体篆》。[59]

(徐铉)尤善篆与八分,识者谓自阳冰之后,续篆法者惟铉而已。见李斯《峄山》字摹本,自谓冥契,乃搜求旧字,焚掷略尽,悟昨非而今是耳。至于篆籀,气质高古,几与阳冰并驱争先。尝奉诏挍定许慎《说文》三十卷行于世。今御府所藏篆书七:《大道不器赋》上下二、《蝉赋》一、篆隷二、《千文》二。[60]

(章友直)工玉箸字学。嘉祐中,与杨南仲篆《石经》于国子监,当时称之。友直既以此书名世,故家人女子亦莫不知笔法,咄咄逼真,人复宝之。说者云:自李斯篆法之亡,而得一阳冰,阳冰之后得一徐铉,而友直在铉之门,其犹游夏欤。今御府所藏篆书一:《二经堂歌》。[61]

徐铉,“尤善篆与八分”,“至于篆籀,气质高古”,但未言明徐铉篆书体类,从徐铉“尝奉诏校定许慎《说文》三十卷”事例,以及章友直“工玉箸字学”“在铉之门”所言,则可判断徐铉篆书亦为玉箸篆。而另一善篆精英——皇叔益端献王,甚是了得,其篆书“二十六体篆”为“御府所藏”。益端献王的“二十六体篆”,现已不可睹见。然,其效“梦英作《篆籀十八体》”,而梦英《十八体篆书》尚存西安碑林,使我们得以见识梦英《十八体篆书》真实面目。“十八体分别为古文、大篆、籀文、回鸾篆、柳叶篆、垂云篆、雕虫篆、小篆、填篆、飞白书、芝英篆、剪刀篆、薤叶篆、龙爪篆、科斗篆、璎珞篆、悬针篆、垂露篆。”[62]

对梦英的十八体篆书,米芾直言:“梦英诸家篆皆非古、失实,一时人又从而赠诗,使人愧笑。”[63]黄山谷亦云:“龙眠道人于市人处得全铜㦸,汉制也。泥金六字,字家不能读,虫书妙绝,于今诸家未见此一种,乃知唐玄度、僧梦英皆妄作耳。”[64]

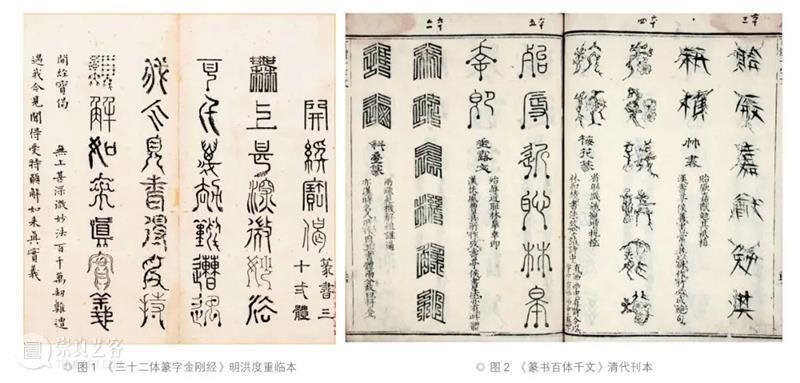

其实,《宣和书谱卷二·篆书叙论》已云:“若梦英之徒,为种种形似,远取名以流后世,如所谓仙人务光偃薤之篆,是皆不经语,学者羞之,兹故不录。”而曾效“梦英作《篆籀十八体》”的益端献王正是梦英之徒,却褒誉其为“杰然作一家法”,并“非滥竽以进者”,实在是自打耳光。像这类非古、失实、妄作的篆书,不仅宋时盛行,而且亦传播后世,影响深远。譬如:宋灵隐寺僧道肯曾书有《三十二体篆字金刚经》,此书现不得见,但可见明万历三十九年洪度重临本(图1),阅后忍俊不禁。至清时,多体篆字依然猖獗。康熙二十四年(1685),《篆书百体千文》(图2)刊行,内含130种篆体,令人眼花缭乱,瞠目结舌。

十八体、二十六体、三十二体,这诸多体例的篆书之所以盛行宋代,盖源于宋代金石学的尚“象”理念,使宋人对经史典籍中那些描述古文篆书所运用的抽象、玄虚之辞,进行了具象的臆想与书写的妄作,使之合乎于“象”,最终却堕入荒诞不经。所幸的是,还有徐铉、章友直等人的玉箸篆为宋人所赞誉。这类立足传统正途的书家,堪为宋代篆书的砥柱,使宋代篆书显露高古气息,未能被非古、失实、妄作的篆体完全淹没。由此可知,在追三代以复古的宋代,篆书处于清浊同流、善恶共处的复兴阶段。

五

宋代印章的制作状态与艺术表现

在宋代史料中,有关官印铸造、制度、颁行的记载颇多,间亦有作伪印的事例:

四年七月,命左庶子杨格监修少府,监法物。少府监掌造门㦸、旌节、祭玉、法物及供祭器、铸印……诏铸省、台、寺、监印记……[65]

乾徳三年,太祖诏重铸中书门下、枢密、三司使印……及得蜀铸印官祝温柔……自是,台、省、寺、监及开封府、兴元尹印,悉令温柔重改铸焉。[66]

翰苑印,以“翰林学士院印”六字为文,背镌“景徳二年少傅监铸”。[67]

政和三年六月,诏依旧置官诰院,差官二员,主管少府监铸印记。[68]

篆文官王文盛言于少府监曰:“在京粮料院印多伪效之以摹劵历者。谓宜铸三面印,圆其制,而面阔二寸五分;于外围周匝篆纪年及粮料院名,凡十二字;以围篆十二辰,凡十二字;中央篆正字,上连印钮,令可转旋,以机穴定之。用时、月份对,年中互建十二月,自寅至丑,终始循环。每改元,即更铸之云。若此,使奸人无复措其巧矣。”文盛又曰:“旧例,亲王、中书印各方二寸一分,枢密、宣徽、三司、尚书省、开封府方二寸,节度使寸九分,节度观察留后、观察使寸八分半,防御团练使、转运使、州县印寸八分。凡印各上下寸七分,皆阔寸六分。虽各有差降,而无令式以纪其数。”[69]

宗粹……嫌赐印小,私召少府监篆文官张班等入宫,与钱帛,更铸大印。[70]

洪州进士黄鼎伪铸印为敕牒,称朝官,绐娶妇,利其资财,事败得罪。[71]

王彦在金州时,中原盗贼蠭起,大者据县铸印章。[72]

近世工于临画者,伪作古印甚精,玉印至刻滑石为之,直可乱真也。[73]

乃就州治后门捉到蒋辉,据供:……同黄念五在婺州苏溪楼大郎家开伪印六颗……[74]

以上宋代印章的铸造、制度、颁行等方面的记载,反映出中央少府(傅)监直接掌管、铸造宋朝的官印,而铸造官印由篆文官、铸印官依据府衙、官职的不同而执行严格的尺寸规定。根据篆文官王文盛所言,以及“洪州进士黄鼎伪铸印为敕牒”,可知宋代官印已多有作伪假冒;加之“盗贼蠭起,大者据县铸印章”,可见宋代存有商业性质的民间铸印作坊,或存有地下铸印黑作坊。亦正是民间铸印作坊的存在,所以盗贼大者能够“铸印章”。亦正是地下铸印黑作坊的存在,所以作伪假冒官印成为官府必须防范的事项。而“伪作古印甚精,玉印至刻滑石为之,直可乱真也”,说明宋人已将滑石作为印材,且临习古印以作伪。

临习古印、刊刻铜印的事例在宋人的笔端亦有流露:

右《玉玺文》,元符中咸阳所获传国玺也。初至京师,执政以示故将作监李诫,诫手自摹印之,凡二本,以其一见遗焉。[75]

余尝评近众体书法,小篆则有徐明叔及华亭曾大中、常熟曾耆年。……二曾字则圆而匀,稍含古意,大中尤喜为摹印,甚得秦、汉章玺气象。[76]

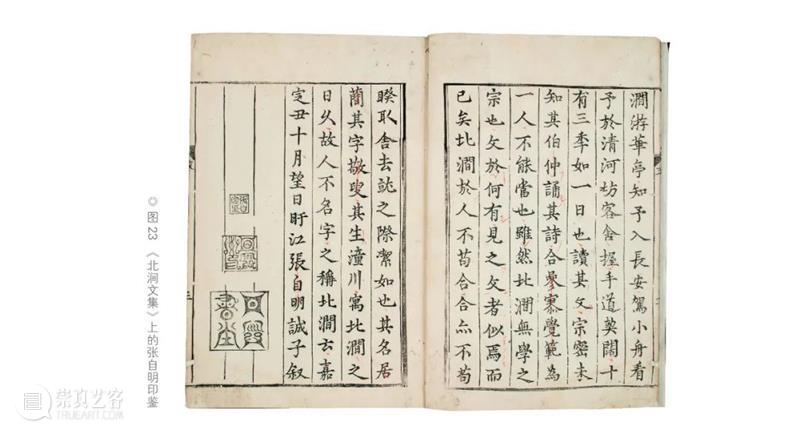

先师吾真白……又云:“是唐时物,乃模印,作一寸许,命匠者钱献刊铜印,印于书画中。真者今在张伯雨处。”[77]

宋人的记载不仅向我们告知了宋代刊刻铜印的工匠——钱献,而且亦向我们诉说了李诫“手自摹印之”,“大中尤喜为摹印”这类文人摹习印章、书写摹印篆的事例。由此表明:摹习古印、书写摹印篆已为宋代书家所进行。

宋代文人摹习古印、书写摹印篆,是印章艺术转向篆刻艺术的重要步骤,此时的篆刻艺术所需条件大多完备。首先,篆体类字书已刊行多部;其次,书写摹印篆、摹习古印已为文人所实践;其三,纯粹遣兴抒情的闲章已于宋代出现。所有这些均表明宋代文人的印章艺术向篆刻艺术过渡的条件大多具备,而欠缺的是便于文人亲自镌刻的印石尚未被宋代文人运用。至于作伪印的滑石不过是地下印坊所用,虽然“冷石山……出滑石”[78],已被宋人记载,但尚未被宋代文人接受采纳。其实,宋代论石专著《云林石谱》已对刻印石材作了谱录:

辰州蛮溪水中石,色黑。诸蛮取以砻刃……土人琢为方斛器物及印材,粗佳。[79]

石州立石深土中……其质甚软……土人刻为佛像及品物……或雕刻图画印记,字画极甚妙。[80]

以上记载表明:蛮溪石、石州石在宋代已成为刻印之材。然而这两种石材还不是宋代文人印章制作的普遍材料,因为蛮溪石、石州石的雕刻者乃是被宋人称之为的“土人”,并不是宋代文人士大夫阶层。蛮溪石、石州石仅仅被文人记载于观赏石谱之中,而未能成为制作印章的主导材料,关键是此时能够慧眼独具并能亲力而为地将这类易于文人刻印的石材引入印章艺术领域的“文彭”没有出现,由此宋代文人与篆刻失之交臂。

宋代篆书,既有尚“象”篆书的臆造、妄作,又有玉箸篆、摹印篆、临习印章的正途,使得宋代篆书清浊同流,善恶共处,致使宋代印章艺术亦随之共舞。

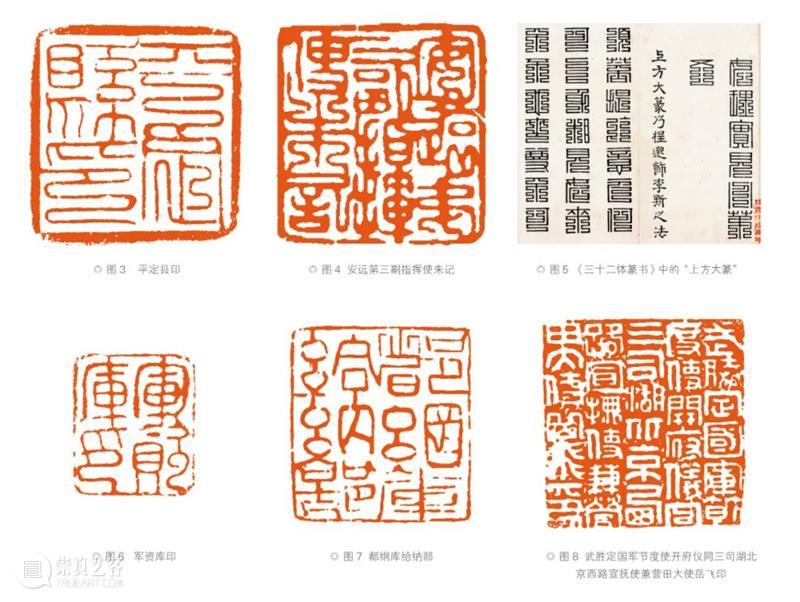

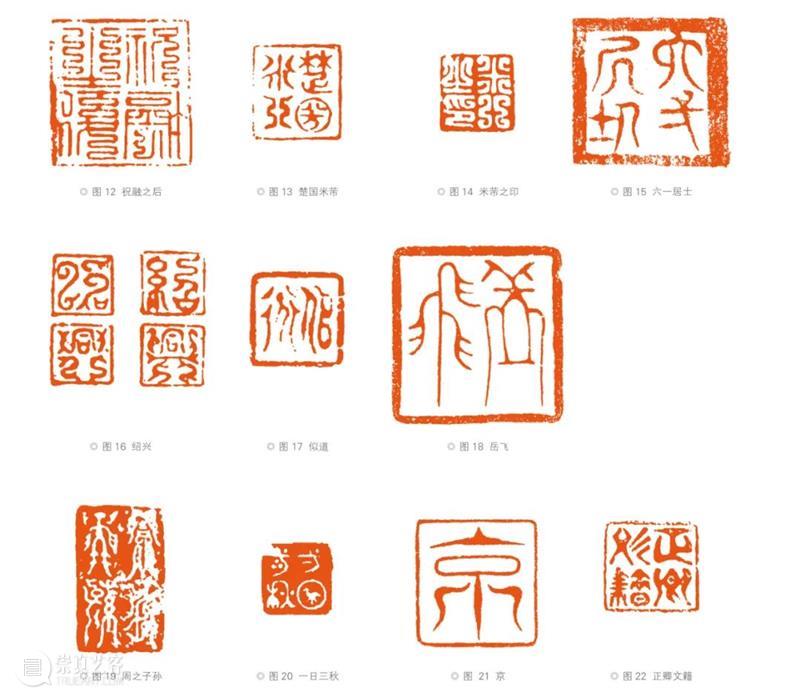

在宋代官印体系中,官印的风格、面貌并不统一。宋代官印大多以充实、平正、盘绕、森严为主流,如“平定县印”(图3)、“彭山开国”、“安远第三副指挥使朱记”(图4)等印,此类印文书体乃是宋《三十二体篆书》中的“上方大篆”(图5)主导的结果,这“上方大篆”即是“九叠篆”。然,在“上方大篆”之外,还有“玉箸篆”“摹印篆”等书体作用于官印,如:“军资库印”(图6)、“都纲库给纳部”(图7)、“武胜定国军节度使开府仪同三司湖北京西路宣抚使兼营田大使岳飞印”(图8)等,这类官印因印文书体毫无做作,故印面显现出天趣流动的韵致。

战国、秦汉官印的书体,即是同期私印、箴言等印章书体的主导。然而,在金石学的影响下,宋代官印都没有实施完全统一的书体,更遑论宋代私印、闲章的印文书体的统一了。览观宋代私印、闲章,我们可以见识到不少篆印书体,实可谓异彩纷呈。

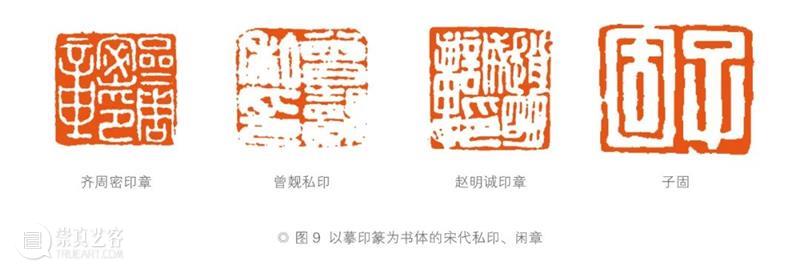

以摹印篆为书体的宋代私印、闲章,如:“赵明诚印章”“曾觌私印”“齐周密印章”“舜举印章”“米章”“子固”“林国糦印”“野夫·张同之印”,等等。(图9)这类印章大多为文人用印,印文纯取摹印篆,造就了古朴敦厚的汉印风格,诚为宋印中正统一路。

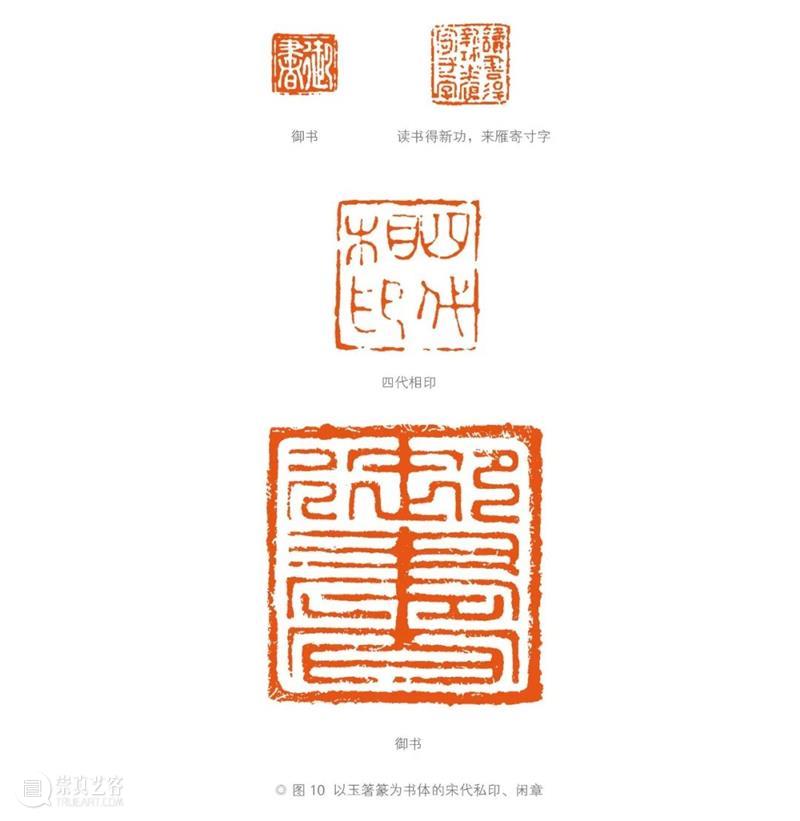

以玉箸篆为书体的宋代私印、闲章,如:“御书”“张氏安道”“兰室”“四代相印”“读书得新功,来雁寄寸字”“御书”等印。(图10)这类印章因玉箸篆典雅庄重的书风,而显得清新雅致,是为端正一路。

以大篆为书体的宋代私印、闲章,如:“绍兴”(图11)、“辛卯米芾”等印。这类印章因金石学的兴盛而颇为盛行,然佳作不多,此二印在宋代大篆书体的印章中可称上品。

以上三类书体印,可谓宋代印章中的清流,亦是宋代印章中的夺目之作。这类立足传统篆书的印章,是取摹印篆、玉箸篆等正统篆体入印,无有做作,一任自然,呈现出大匠不雕的天然之趣。

然,宋代印章中还有不少恶习、妄为之作,表现得光怪陆离,这种现象亦呈现在宋代大书画家、金石学家的印章中。以米芾而言,虽然其印章中存有“米章”“辛卯米芾”这样的精品,但亦有一些鄙陋之作,如:“祝融之后”(图12),印文以“上方大篆”为之,追随宋代主流官印;“楚国米芾”(图13),印文以“柳叶篆”为之;“米芾之印”(图14),印文以“鹄头篆”为之。以欧阳修而言,其知名的“六一居士”(图15)印杂糅了古文奇字与柳叶篆为之。如此著名的大书画家、金石学家所用的印章字体,无疑会招引社会印风的追随,以致这样尚“象”的印文在民间广为盛行,如:“龙书”篆的“绍兴”(图16)、“倒薤”篆的“似道”(图17)、悬针体的“岳飞”(图18)、龙书体的“周之子孙”(图19)、古文奇字的“一日三秋”(图20)、柳叶篆的“京”(图21)、转宿篆的“正卿文籍”(图22)等印。这些以妄作篆体刊制的印章,所产生出的异样印风乍看似乎古奥、异趣,然均与古印的金石趣味相乖离,如此这般无非炫奇而已。为了炫奇,有些宋人印章甚至取以道符。宋人张自明为《北涧文集》撰叙后,钤下了三枚印记:“张自明印”“丹霞卿印”“丹霞书堂”(图23)。其中“丹霞卿印”“丹霞书堂”两印,则以道符、奇字、柳叶、九叠篆等书体杂糅于印中,实可谓炫奇、炫异无所不用其极。

在宋代金石学尚“象”趣旨的主导下,宋代文人印章不止于印文字体尚“象”,而且于印面亦施以尚“象”,如葫芦、钟鼎、古琴等样式。正是宋代印章受到篆书臆想、妄作的类“象”篆体直接作用,宋代印章亦就有了类“象”的印文、图像、图案印,继而再引向画押印。可以说:画押印的出现,其一是受书写画押的影响,其二是受类“象”印文、图像、图案印的影响,此二者合力作用使得画押印于宋代出现,于元代成熟。

虽然宋代文人印章的艺术表现存有鄙陋,但对此不能过于苛求,毕竟印章艺术迈向篆刻艺术需要探求与摸索。正是宋人于印章艺术中的探索,为文人篆刻艺术的萌生孕育了生机。对此,孙慰祖先生评价道:“这一阶段不仅承载着重新连接古玺印从先秦至清代完整发展历史的任务,同时也成为中国印史一个重要系统的起始点——文人篆刻艺术的孕育时期。”[81]

六

结语

宋代昌盛的金石学激发了古文字、篆书、印学、印艺等学科、艺术的滋生。

由于宋代金石学并不是建立在考古学科的基础上,而是依托宋人经史学的深厚素养所进行的金石研究,故而在金石文字、书体上过于教条地领悟了经史中的相关词汇,由此于古文字上臆造出诸多自以为是的玄奥、做作的书体,从而使得宋代篆书呈现出光怪陆离的景象。不过,另一些以玉箸篆、摹印篆等正统篆体为师法的书家,辄谨守古质素朴的传统正途,对宋代篆书恶俗习气无疑起到激浊扬清的作用,使得宋代篆书未能被恶俗习气完全淹没。亦正是这谨守传统正途的书体,为宋代汉印风格的印章艺术提供了字体上的支撑,由此我们得以睹见不少汉印风格的宋代印作,它们所呈现的古朴敦厚、气息充盈的汉印韵味令人称赞不已。而印石被宋人记载于书,未被宋代文人取为自刻印材,致使宋人止步于篆写印稿,没能力行镌刻以完成印章,此实为宋代文人印学之憾事。

秦汉玺印随着宋代金石学的勃兴,亦成为宋代金石学关注的对象。宋人对收藏古印的记录,对古印典故的述说,对玺印风格的鉴赏、评判,对古玺印的考据,以及若干书籍中关于古玺印的独立篇章,均是宋代金石学于印学上所取得的硕果。由于宋代钟鼎、彝器、碑碣、款识的谱录蔚然成风,其间亦杂入玺印于金石谱录之中,因之专项谱录玺印的《玉玺记》《集古印格》的出现,成为印学构建的关键之举。虽然宋代印学中的篆文书体、印文字体处于清浊同流的状态,但大浪淘沙,污浊终会被历史涤尽。传统篆书、印艺中的古朴、端庄的风格为后人汲取并发扬光大,而那些宋人自以为是的书体亦为后人所摒弃。

印学于宋代,是由宋人于金石研究上无意之中滋生出的又一新兴学科,且这个新兴学科于滋生之时即已初具规模,此为宋人于印学上的厥功至伟。

[1]王国维:《宋代之金石学》,《王国维考古学文辑》,凤凰出版社2008年版,第113页。

[2]舒仁辉:《〈东都事略〉与〈宋史〉比较研究》,商务印书馆 2007年版,第56—57页。

[3]祝穆:《嘉定得宝玺》,《新编古今事文类聚》续集卷二十五,洛阳京极书肆宽文六年(1666)版,第4页。

[4]王应麟:《景祐铸印令式·元丰三省银印》,王应麟:《玉海》卷八十四,日本中文出版社1977年版影印宋元刊本,第1617页。

[5]陈振濂:《论宋代文人印章的崛起及其表现》,西泠印社编:《印学论丛——西泠印社八十周年论文集》,西泠印社1987年版,第130页。

[6]刘敞:《先秦古器记》,《公是集》六,商务印书馆1935年版,第437页。

[7]晁以道:《奏审皇太子读孟子》,邵博:《邵氏闻见后录》卷十三,明末毛晋汲古阁刊本,第13页。

[8]脱脱等:《宋史》卷四三一,中华书局1977年版,第12793页。

[9]窦俨:《新定三礼图序》,《三礼图》,通志堂1673年刊版,美国哈佛大学汉和图书馆藏本。

[10]陈振孙:《金石录》三十卷,《直斋书录解题》卷八,清乾隆甲午年(1774)武英殿聚珍版,第7页。

[11]同[1],第115页。

[12]徐自明:《宰辅编年录》卷二,明万历四十六年刊本,第19页。

[13]同上,卷十二,第2页。

[14]李攸:《宋朝事实》卷十四,中华书局1955年版,第224页。

[15]戴复古:《读改元诏口号》,《四库全书·集部·石屏诗集·卷四》,清乾隆四十二年版,第11页。

[16]欧阳修:《集古录》卷四,《四库全书·史部》,清乾隆四十六年版,第12页。

[17]吕大临:《考古图记》,《亦政堂重修考古图》,清乾隆十八年黄氏亦政堂校刊本,第2页。

[18]薛尚功:《历代钟鼎彝器款识法帖》卷十三,民国24年海城于氏景印明崇祯刻本,第125页。

[19]同上,第5页。

[20]董逌:《泰山都尉孔宙碑跋》,《四库全书·子部·广川书跋卷五》,清乾隆四十二年版,第10页。

[21]蔡襄:《跋韩城鼎铭》,《四库全书·史部·集古录卷四》,清乾隆四十六年版,第8—9页。

[22]黄伯思:《跋苏氏书后》,《东观余论》卷下,毛晋汲古阁刊本,第19页。

[23]蔡绦:《铁围山丛谈》,李栻辑:《历代小史》卷三十六,明万历甲申年刊本,第6页。

[24]同[18],卷一,第5页。

[25]董逌:《趸鼎跋》,《广川书跋》卷三,明吴宽丛书堂红格钞本,第10页。

[26]王黼:《古图录考正》卷一,明万历二十四年遂州郑朴校刊本,第27页。

[27]同上,卷五,第9页。

[28]王陶:《谈渊》,李栻辑:《历代小史》卷三十八,明万历甲申年刊本,第1页。

[29]同[23],第8页。

[30]陈骙等:《中兴馆阁录》卷三,宋嘉定三年宝庆至咸淳年间增补刊本,第15页。

[31]王明清:《王氏挥麈录》,李栻辑:《历代小史》卷四十四,明万历甲申年刊本,第1页。

[32]何薳:《春渚纪闻》卷四,中华书局1983年版,第56页。

[33]周密:《云烟过眼录》卷下,周密撰;邓子勉校点:《浩然斋雅谈》,辽宁教育出版社2000年版,第49—50页。

[34]赵彦卫:《云麓漫钞》卷二,中华书局1996年版,第25页。

[35]同上,卷十二,中华书局1996年版,第222页。

[36]沈括:《梦溪笔谈》卷十九,明万历壬寅年(1602)沈儆炌延津刊本,第6页。

[37]马永卿:《嬾真子》,商务印书馆1939年版,第32页。

[38]赵希鹄:《洞天清录》,陶宗仪辑《说郛》卷九十五,明弘治九年郁文博校刊本,第23页。

[39]同[37]。

[40]周密:《云烟过眼录》卷上,周密撰;邓子勉校点:《浩然斋雅谈》,辽宁教育出版社2000年版,第15页。

[41]同[37],第56页。

[42]李复:《潏水集》卷五,《四库全书·集部》,清乾隆四十六年版,第19页。

[43]同[37],第56页。

[44]洪迈:《容斋四笔》卷八,明崇祯三年(1630)马元调序刊本,第6页。

[45]叶梦得:《避暑录话》卷下,商务印书馆1939年版,第60页。

[46]王应麟:《至道玉玺记》,同[4],第1615页。

[47]见赵希弁撰《郡斋读书后志》卷二,张耒:《杨克一图书序》,《四库全书·集部三·柯山集卷四十》,清乾隆四十九年版,第7页。

[48]陈振孙:《博古图说》卷十一,同[10],第8页。

[49]王钦若等:《册府元龟》卷八百六十一,中华书局1960年版,第10223页上。

[50]桂第子译注:《宣和书谱》卷二,湖南美术出版社1999年版,第30页。

[51]高承:《经籍艺文部》十七,《新刻事物纪原》卷四,日本二条书肆武村三郎兵卫宽文甲辰年(1664)刊本,第1—3页。

[52]任广:《字画笔翰》,王云五主编:《书叙指南》卷五,上海商务印书馆1937年版,第55页。

[53]范成大:《吴郡志》卷二十七,江苏古籍出版社1999年版,第390页。

[54]董更:《书录》卷中,《四库全书·子部八》,清乾隆四十六年版,第3页。

[55]欧阳修:《王文秉紫阳石磬铭》,《四库全书·史部·集古录·卷十》,清乾隆四十六年版,第14页。

[56]董更:《书录》中,《四库全书·子部八》,清乾隆四十六年版,第38页。

[57]张世南:《游官纪闻》卷六,宋绍定壬辰年刊本,第3页。

[58]同[50],第26—27页。

[59]《益端献王》,同[50],第37页。

[60]《徐铉》,同[50],第38—39页。

[61]《章友直》,同[50],第40页。

[62]王其祎:《梦英十八体篆书》,高峡主编:《西安碑林全集》二十六卷,广东经济出版社、海天出版社1999年版,第2622页。

[63]米芾:《书史》卷下,陶宗仪辑:《说郛》卷八十八,明弘治九年郁文博校刊本,第13页。

[64]黄庭坚:《山谷集》卷二十八,《四库全书·集部三》,清乾隆四十六年版,第22页。

[65]王应麟:《建隆少府监》,《玉海》卷一二四,日本中文出版社1977年版影印宋元刊本,第2396页。

[66]江少虞:《宋朝事实类苑》卷三十二,上海古籍出版社1981年版,第411页。

[67]周必大:《玉堂杂记》,李栻辑:《历代小史》卷四十,明万历甲申年刊本,第15页。

[68]潘自牧:《记纂渊海》卷二十九,《四库全书·子部十一》,清乾隆四十六年版,第17页。

[69]李焘:《续资治通鉴长编》卷一一九,中华书局1995年版,第2815页。

[70]李焘:《续资治通鉴长编》卷二九〇,中华书局1995年版,第5084页。

[71]李焘:《续资治通鉴长编》卷七十八,中华书局1995年版,第1788页。

[72]徐梦莘:《三朝北盟会编卷一四二·炎兴下帙四十二》,张金吾、傅増湘等递藏旧钞本,现藏京都大学人文科学研究所,第1页。

[73]楼钥:《攻媿集》卷七十五,上海商务印书馆1935年版,第1018页。

[74]朱熹:《按唐仲友第四状》,《四库全书·集部四·晦庵集卷十九》,清乾隆四十四年版,第16页。

[75]赵明诚:《玉玺文》,《金石录》卷十三,乾隆壬午年(1762)德州卢氏雅雨堂精写刻本,第5页。

[76]陈槱:《近世诸体书》,《笔记小说大观六编·负暄野录卷上》,新兴书局有限公司1983年版,第617页上。

[77]周密:《袁嶬〈游鱼〉高宗题后有贾师宪封字印》,周密撰;邓子勉校点:《浩然斋雅谈·云烟过眼录·卷上》,辽宁教育出版社2000年版,第13页。

[78]乐史:《太平寰宇记》卷一六二,中华书局2007年版,第3102页。

[79]杜绾:《云林石谱》卷中,陶宗仪辑:《说郛》卷八十八,明弘治九年郁文博校刊本,第9页。

[80]杜绾:《云林石谱》卷下,陶宗仪辑:《说郛》卷九十六,明弘治九年郁文博校刊本,第1页。

[81]孙慰祖:《中国印章——历史与艺术》,外文出版社2010年版,第205页。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享