海国图志

文 / 孙逊

▶ 生活永远在別处

通常自己遇到麻烦的时候,总不免觉得别人有可取之处。那不过是“盼望借他山之石,作为改革的依据”,由此建构了一个理想化的乌托邦。而今天,我们同样也有一个特别美丽的“异托邦”。反之亦然,当自己仍然自欺欺人地沉醉在逝去的辉煌时,也总免不了去有选择性地制造一个糟糕的对手,仅仅只盯着阳光下的阴影来继续麻醉自我,不肯正视现实,就如大清在鸦片战争前夕对英国在认识上的无知。

所谓“生活在别处”!本来人们也容易从别处获得那种远离现实的满足感,因此“别处”变成了一种令人迷恋的乌托邦。但戳破那个乌托邦,指出它并非事实和缺乏建设性,麻烦就在这里:当你反对这种建构时,批评者并不觉得你是在纠正一个事实,而会觉得你是在为一个不得人心的现有秩序辩解,而且不愿作出改变。对他们来说,本来的用意就是借助某个超越现实的秩序,再用以反思和批判现实。在这样的情况之下,不去随波逐流,任人摆布的"独立性思考"便难能可贵。

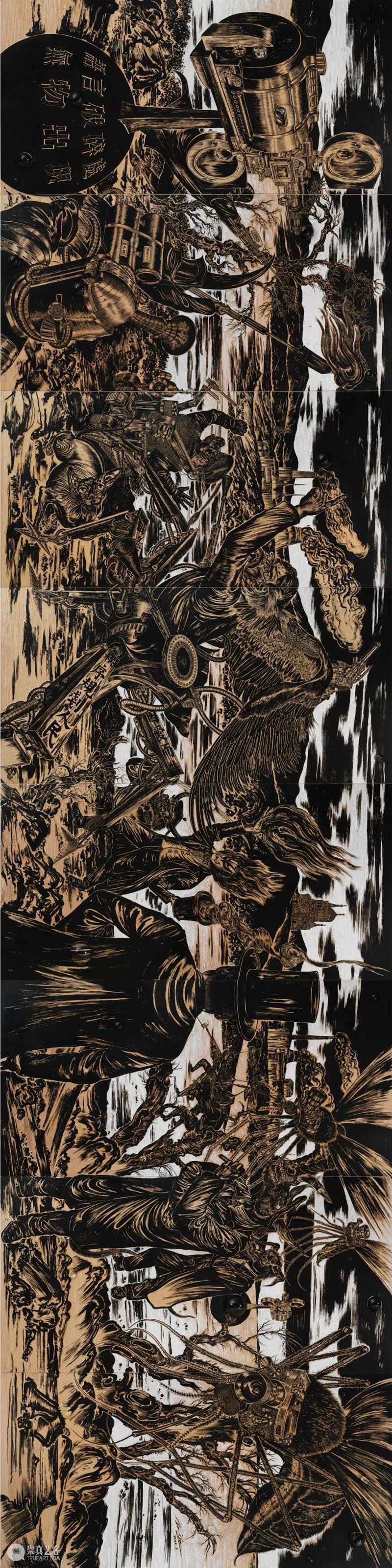

▶ 传统有如遥远的星空

当我们回望古代时,在某种程度上就像是眺望夜晚的星空:那些密密麻麻的星星,事实上有着完全不同的距离和大小,但在我们的眼里,都只呈现为一个“弧形平面”上差异不大的亮斑,而这“弧形平面”又来自“天圆地方”这个理性死角里固执的第一本能似的反应,这样的情形之下,我们难以感受群星那无限的纵深距离感和层次感。

现代中国人的古代想像是多么深地建立在明代中期以来的“古代”形象上,很多这段时间内才出现的“新”事物,已经被如此广泛地视为“古代”普遍的情形。可以说,这一阶段的发展,已经重塑了中国人对古代的感知,沉淀在人们心里,甚至影响到我们对传统文化的认知。于是只能用较晚较近的符号工具去建构之前的想像。尤其在传统断裂的时代,实在寻找不到我们需要的“符号”,人们会“重组”甚至编造,很多时候人们从事的“文化工作”实际上属于这个部分。大抵现代人对“传统文化”的理解也是奠定在对这一历史时期文化的认知上的,而这对于更早先的时代来说可能却是一种人造的“新文化”。就像“古代”一样,人们心目中的“传统”也常常是一个缺乏层次和纵深感的单一体,而它事实上却是复数。

甚至“古代”和“传统”的内部也包含着相互矛盾和竞争的不同“传统”。这种隐藏的观点,也是“传统”曾被整体否定化、以及“古代”现在被普遍浪漫化的原因之一。但有必要意识到这一点:我们所想像的那个“古代”,并不是一个有史以来一直如此的、缺乏变化的“古代”,尤其在今天这样的“碎片时代”。

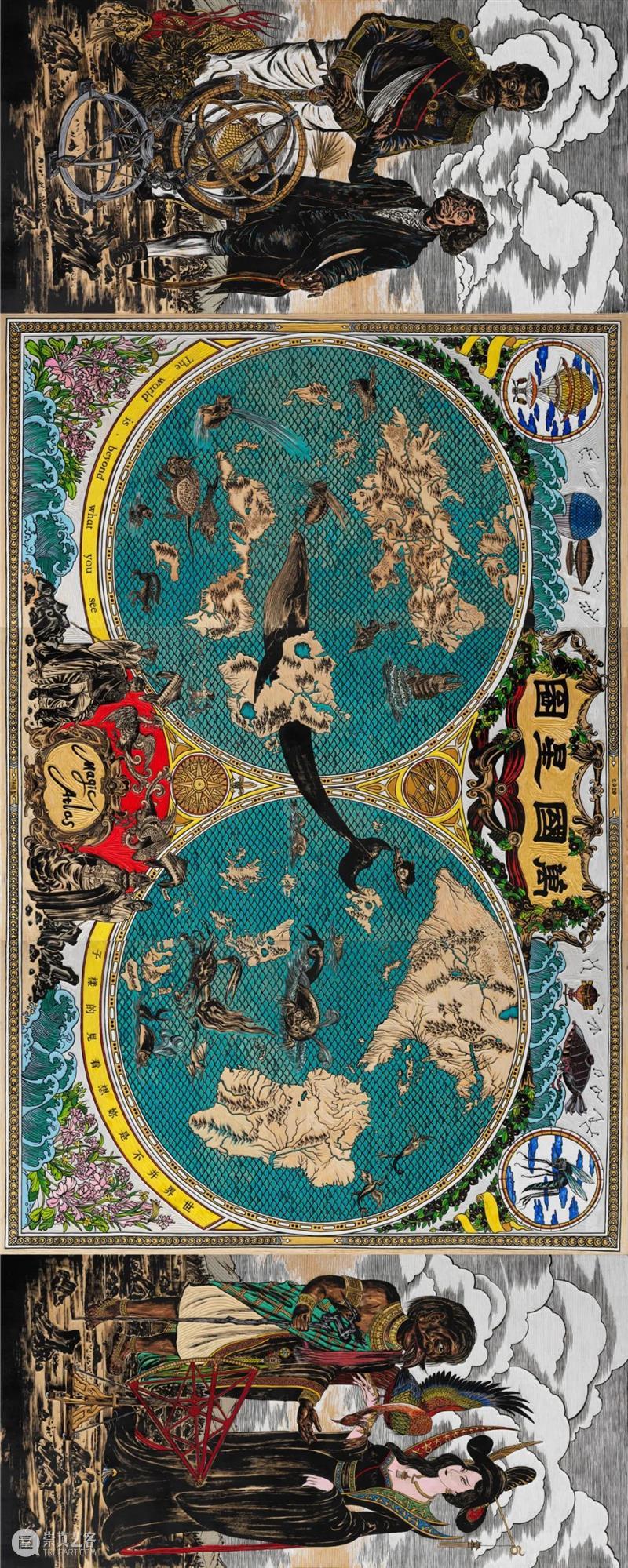

▶ 关于地图的隐喻

我们长久以来已经习惯了地图的存在,反倒时常会忘记它原本只是世界的抽象再现。也许我们对周遭的世界是熟知的,但熟知仅仅意味着表象和印象;认识则包括并预先假定了的表象。一个表面但生动,一个深刻但概念。

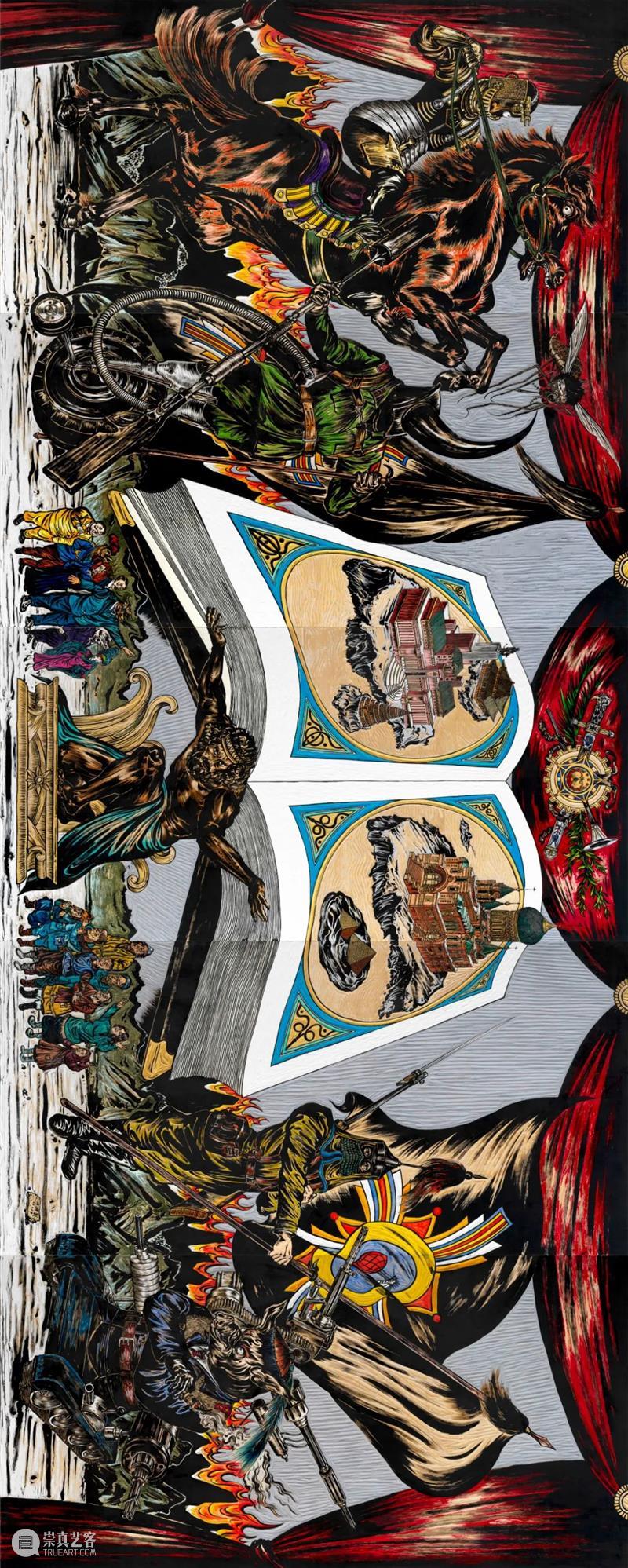

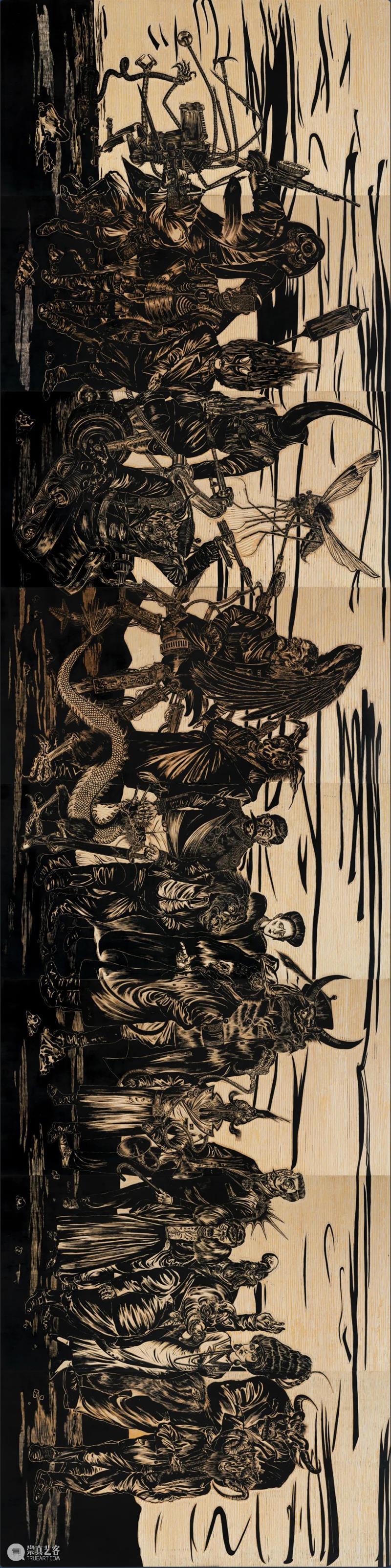

▲ 孙逊 《魔法星图》 183x460 cm 木刻画 2020

与那些只能感知真实地景的人相比,一个会看地图的人拥有一种高级得多的思维能力,他能通过抽象的点、线、面去感知此前的人无法想象的空间结构关系,因为地图事实上是一系列的浓缩符号:一个点代表一座城镇或村庄,一条线代表一条公路或河流、一块蓝色的面代表海洋。绘制地图的持续努力本身表明了一种冲动:真实地呈现这个世界,并通过抽象的符号来认知、把握、掌控世界。而对于艺术家的要求是兼而有之,这也正是达·芬奇伟大之处。

但“世界”本身并不是一个确定不变的事物,在不同时代的不同人群中,它的范围和含义存在很大差别。正如许多人已经指出的,人们总是把地图展现为他们所了解或希望看到的那个“世界”,这既是认知能力的局限,也是想象和理解的局限:中世纪的人不可能画出美洲大陆,但他们也总是记得将耶路撒冷这一圣地放在世界的中央,因为他们就是这样设想和理解这个世界的,在那个时代,地图是一个万神殿。虽然回头看古代的地图,总感觉它们在比例和尺度上有些扭曲和不足,但那或许就是当时人所能看到的空间,因为地图的地理想象总是隐藏着某些观念和思想。其实这种微妙的心理在现代又何尝不是:在中国出版的世界地图上,中国似乎位于世界中央;而在欧洲中心的地图上,中国大陆、台湾、朝鲜半岛、日本列岛被挤到了地图的右角而且极端地变了形,仿佛是在世界的尽头簌簌发抖地相互靠在一起。

▲ 李淜 《神笔马良-来,你给我画个摇钱树》 65x91cm 布面油画 2016

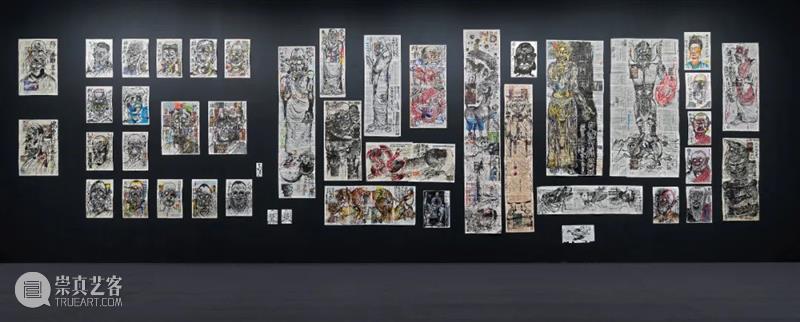

▲「孙逊:绘画旅行」展览现场,西岸艺术中心,2021

▲「孙逊:绘画旅行」展览现场,西岸艺术中心,2021

这样,真实和虚拟之间的界线模糊了,其关系甚至被颠倒了:不再是地图应该像真实的世界,而是世界理应像地图上所标示的那样。但犹如“按图索骥”这个成语所讽刺的那样,所有的真实与再现之间都难免存在某种空隙和落差,人们常常失望地发现,现实中的人或景色并没有照片上那么美,按照地图来认知世界的人自然也不例外。由于地图是浓缩的符号构成的抽象平面图,它还很可能造成错误的距离感和空间意识。这样的情形之下,“地缘政治”更应该叫“地图政治”,而所谓的“爱国主义”实际上爱的更应该是一个“形状”,意大利人爱的是一只靴子,中国人则爱公鸡,台湾人爱的是一片叶子,但我知道这种的情形中也有例外,总之真正的真实反而变得抽象了。

▲「千江有水千江月」展览现场,香格纳画廊,2022

地图所反映的,常常未必是事实,而是人们的观念;但恰恰因为它被认为是事实,所以才格外具有误导性:你看到同样符号的圆圈,还误以为两个城镇是同等的状况。这在政治地图的绘制上最为明显:现代人绘制的历史地图上总是有那么一条清晰的边界,似乎那是一个真实的历史存在。现代国境线和政区色块的标示法,常常让人以为国境线两边总有着截然的差异,而其内部则是均质的实体,甚至这些实体都早已存在,早于“国家”的形成。像索马里这样的国家,无论从哪一点来说,作为一个国家实体都早已不复存在,但它仍出现了任何一张非洲政区图上,假装那片土地上什么都没有发生。而荷兰这个国家被一条后来人重新复原的古罗马边界一分为二,但在今天的地图上,只有荷兰,没有罗马。

人的经验世界与外在世界实体这一自在之物存在本质不同。但不论如何,人们却常认为真实的世界“应该要像”他们所设想的那样,甚至当他们遭到再三挫折时也不肯放弃。人们对待世界如此,人们对待彼此也是如此,这是先天性的“文明的傲慢”!有时,他们撞到了大运:错误计算地理距离的哥伦布误打误撞发现了新大陆;有时,他们闹出了笑话:由于19世纪初的北美地图上在西南部标出一个“美洲大沙漠”,当时的拓荒者不知道自己正穿越肥沃的大平原,甚至还弄了一些骆驼以备急需。

▲「孙逊:通向大地的又一道闪电」展览现场,温哥华美术馆,2021

到了近现代,地图已经不再仅仅是一个再现的工具,它也变成了一个改造的工具。就像法国1789年之后不顾历史地理的现实而将全国划分成一个个方块状的行政单位一样,列强在征服的非洲、美洲,也倾向于直接在地图上划线作为边界。更不必说那么多的规划设计图,常常不参照当地现实就被划出来,这事实上是一种权力要求:现实应当像地图那样,我们可以在地图上改变或完善那个地方的现实。所以洛杉矶也成了著名的城市规划大失败的典型。蒙巴顿方案导致了印巴分治和后继的战争,也间接制造了一个新的国家孟加拉。

同样,我们也有了“东亚”的概念,这不仅只是地图如此,也是不知不觉被现代人所接受的“愿望”,而那些“权力”在握者更加如此。最后补充一点,关于“东亚”还有另外一个概念名称叫“远东”……

而“远东”的真正现实对于我们而言,却是最为真切的。

1980年出生于辽宁省阜新

2005年毕业于中国美术学院版画系

次年成立π格动画工作室

现生活并工作于北京

经典回顾

And More

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享