//

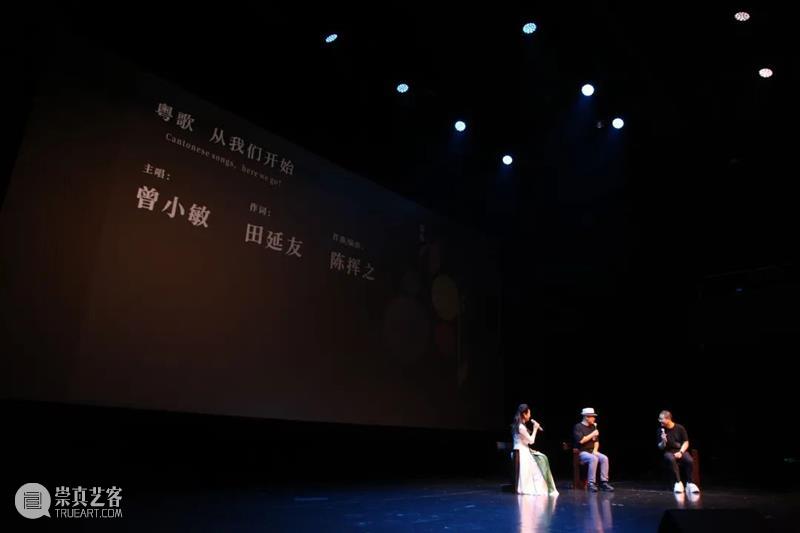

粤歌作为粤剧传播的轻骑兵,首次集中呈现在大剧院的舞台,曾小敏、田延友、陈挥之作为粤歌演唱、作词、作曲的合作组合,携近期创作的部分粤歌,于7月28日晚上19:30登上广州大剧院的舞台,开启粤歌创作、传播之旅。本次活动由广东省戏剧家协会、广东粤剧院为指导,南方都市报、曾小敏粤剧工作室、广东拙见文化联合发起,以“粤歌,从我们开始”为主题呈现了一场承心诚意的原创粤歌畅享会。

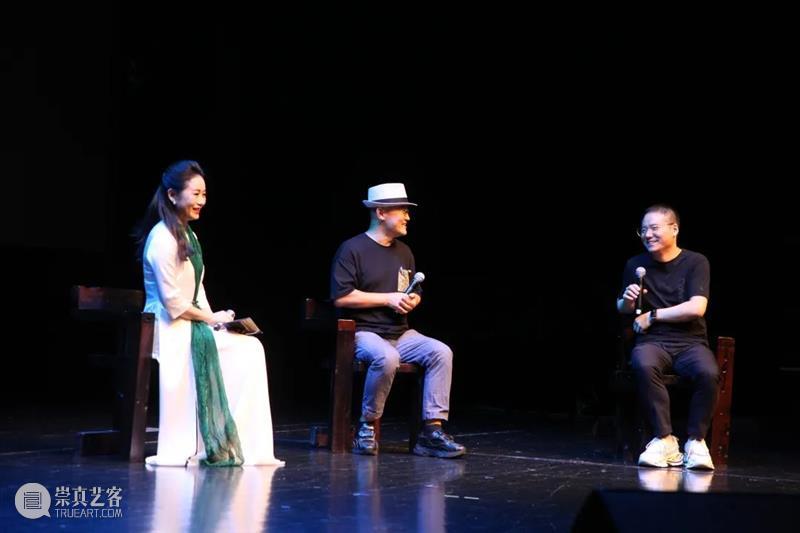

曾小敏 田延友 陈挥之 对谈

【承心诚意】原创粤歌畅享会由国家一级演员、文华表演奖、中国戏剧梅花奖获得者、广东粤剧院党委书记、院长曾小敏,携手跨界音乐人、拙见文化出品人田延友,跨界音乐人青年作曲家、编曲师陈挥之共同呈现。这次演出不仅是“粤歌”的发布,为经典的粤韵之声,寻求时代化的新表达,同时也传承世界级人类非遗文化粤剧,为建设人文湾区展现文化自信。在座无虚席的现场,深深地感受到为传统文化的发展,三位“粤歌”共创人探索创新性的道路的用心与坚定,打破艺术界限的实践与突破,助力广州打造世界文化名城。

曾小敏 田延友 陈挥之 对谈

粤歌,从我们开始

粤语文化千年,粤剧,对于岭南人来说并不陌生,随着时代迭代,粤剧在新时代表达的创新成为我们共同的话题。本次粤歌畅享会得到了各界人士的关注与祝福,畅享会在曾小敏阐释“粤歌”中拉开了帷幕:“粤歌,是粤剧开出的、活泼可爱的另一支花:以粤剧为种子,粤地生活为土壤,粤人乡音为雨露,文化自信为阳光;以大众的关注与呵护为四时更迭、昼夜轮回。机缘和合,始成粤歌。”

“粤歌”,作为粤剧戏歌类的歌曲延申出的新名词,在今天得以正式发布,使之成为了一个很独立的载体,可以传播很多想表达的感情。田延友表示:“让文字尽量优美,让感情足够真挚,让表达努力精准,让每一段文字都能成为一件作品,或许这是每一个写词人的职业追求;雅俗共赏,以雅为底色;依古韵有创新,以尊重传统为前提,这或许就是粤歌的精妙之处。”

对此,陈挥之表示:“‘粤歌’是一种灵魂,和戏歌不一样,有融合的基因在里面,所以粤剧的兼容并包的基因是最重要的。”

用生命的花开方式,一朵花开光照、影响、启发另一朵花开,我们看到希望,看到所有回归到正常轨道的预期和努力,所以有了《生命花开》这首歌。”在本次畅享会中,曾小敏也现场演绎了这首刻画时代的抗疫主题曲《生命花开》,为抗疫加油,向不计昼夜,守望家邦的抗疫“战士”致敬的“粤歌”。

曾小敏 吉他:王岚 《第二十次重逢》

粤歌,讲述着不同维度的故事

每一首粤歌,都是真实而鲜活的,都有着属于自己的故事:《生命花开》是当下关于后疫情时代的记忆,有些经历已成过往,但我们不能忘记;《红头巾》唱出了古老的乡愁,也唱出了红头巾们不畏艰苦、勤劳善良、团结互助、乐观生活的美好精神;《揽水见月圆》描绘了城市的万象更新;《每一个春天》,是过去与现在的一脉相承;《天下一心》是团结统一、和合太平的民族愿望;《第二十次重逢》是国泰民安的美好当下。

曾小敏 演唱粤歌

在曾小敏的现场演绎下,这些粤歌生动地呈现了多维度、多视角、多时空的别样故事。从乡音乡情,到城市精神,再到家国情怀。在这些故事中,总有我们可以找到的共鸣。正如田延友所说:“粤歌是我们努力地点燃了一盏灯,忽然发现灯火跃动的光影处已经有了好多的朋友,正微笑着享受粤歌的意境和美好,让我们明了:对传统文化之美的感应和共鸣与生俱来,源自本能。”

同时,这些故事也串连起了三位老师关于粤歌创作的经历,表达着他们关于过去与当下的思考,讲述了他们为粤歌创作与推广做出的不断努力。

粤歌,代表着传统文化的无限可能

其实粤歌的表现形式还有很多种,在畅享会中,曾小敏、田延友与音乐人吴欢带来了一首轻松自在的《哪个男人不许仙》。在他们愉快的歌声中,我们能感受到:粤歌可以深情款款,也可以充满想象力,更可以在自由的世界里,幻想、尝试、冒险。于是,便形成了更多不一样的惊喜。

曾小敏 田延友 吴欢 《哪个男人不许仙》

三位在畅享会中表示今天是粤歌美好的开始,大家努力把音乐元素和对文字的敬意和执着加上音乐的表现形式融合表达,期待可以和很多优秀的、有很多文化实践的城市形成紧密的连接,可以找到每个城市的文化原点,表达自己的文化特质,这是我们共同的梦想。

全体演员谢幕

全场大合影

文案策划:张悦晟 强薇

摄影:薛才焕 李钢 强薇

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享