“

「不……谈设计」是一个多变的栏目,因应不同的讨论话题有着不同的表情。我们希望从现实的话题切入,深入生活日常,去探讨设计如何作为一种更开放的、去说教的、有想象空间的跨学科实践,介入社会,面向未来。

在华·美术馆发生的展览、公教、出版与收藏,无不是在试探“设计的边界”;围绕多样的社会设计实践,透过策展人、设计师、建筑师、艺术家和学者等不同从业者的视野,“设计的形状”正在逐渐显现。

”

烟,是“炊烟”的烟。

苏轼被贬黄州,生活拮据,研究了一套烹调猪肉的方法,东坡肉从此家喻户晓。

《猪肉颂》,苏轼

图片来源于网络

动图来自SOOGIF

启功爱喝雪碧,喝完的空杯要用水涮涮,“不能浪费”。

张大千设家宴,牛肉是主角,除了拿手的红烧牛肉面,还有一道“摩耶生炒牛肉”(摩耶是他在台北精舍的名字),炒出来的牛肉洁白晶亮。

图片来源于网络

光是想象,足以让人味蕾跃动。因这“人间烟火”,重望高名的大师变得亲切可近;也因这“人间烟火”,我们从此多了一种与大师对话的途径。

想见,食物也许是这世上唯一能如此完整地传承着世代记忆的载体。它超越时间和空间,兼具视觉、触觉、嗅觉、味觉甚至感觉等多重感知特性,因丰富的形态质感积淀着记忆的厚度,也因多样的烹煮方式和味道、口感传递着记忆的温度。

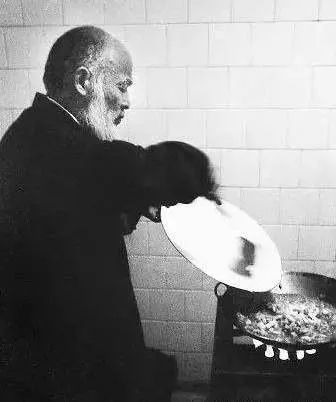

比如在电影《桃姐》中,“食物”就成为导演表达人物之间情感传递和交流的载体。电影由真人真事改编,讲述家佣桃姐(陈德娴饰)中风后在主人罗杰(刘德华饰)的陪伴下走过她人生的最后一段旅程,全片没有激烈的戏剧冲突,导演以惯常的写实主义手法,使情感如涓涓流水——看似微小的涟漪却在缓慢而频密的传导中荡漾出暗涌的情绪共振,平淡真实、细腻动人,几处情节足见导演的精心“设计”。

图片来源于网络

电影的第一个情感高潮出现在罗杰与同学在家中把酒叙旧。他们偶然在冰箱中发现一盒卤水牛舌,是桃姐中风发病当天在家中精心烹制的。他们把牛舌以慢火加热,郑重其事地切割分享,要切薄,还要切均匀。

席间,几个中年老男孩回忆小时候蹭桃姐的饭,想起的无不是美味佳肴:八宝鸭、芋头糕、水蟹蒸蛋、酱油鸡、牛腱……

图片来源于网络

同学在细数美食的时候,罗杰目泛泪光,深有感触——他第一次意识到自幼在自己身边照顾起居饮食的桃姐在生活中的艰辛付出和情感倾注。主仆关系,早已在长年累月间暗生出一种母子般的情愫,而自己却在日常惯性中忽视了,感动、愧疚,五味杂陈。

图片来源于网络

为什么我们能精准地接收到屏幕中的情感传递?除了演员的肢体语言,还有美食的功劳。

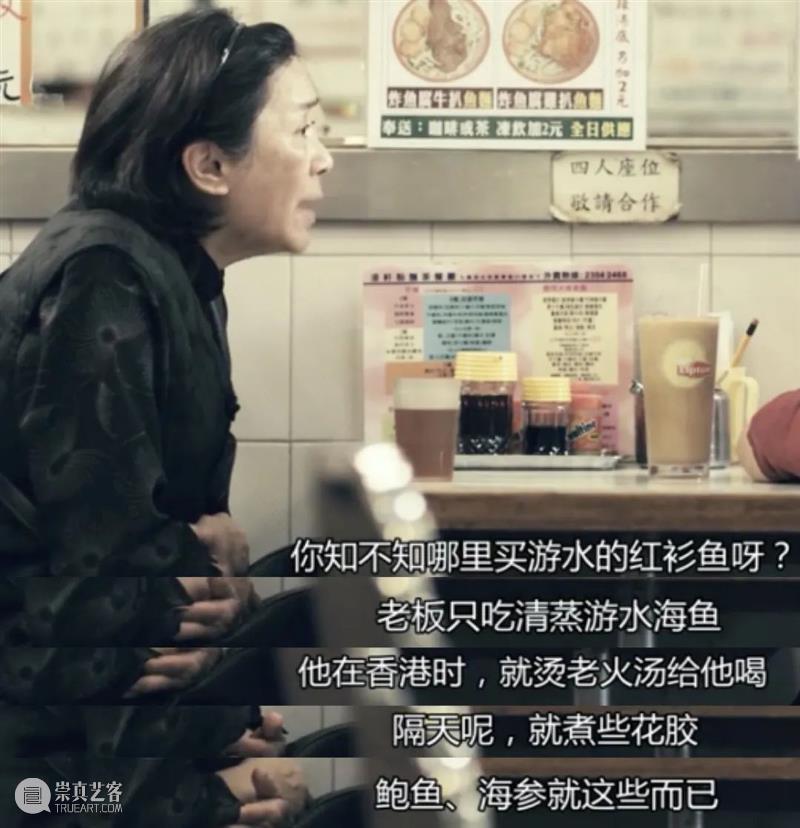

我们知道,卤水牛舌、八宝鸭、水蟹蒸蛋、酱油鸡、牛腱都是席间硬菜,每一道菜烹制程序繁复,炊具、食材、火候、手法、时间、调味都要恰到好处才能成功,以桃姐的高要求,煮饭不用电饭煲,而用瓦锅,可想而知,她在烹煮这些美食时所倾注的心血。她在为罗杰物色保姆时,谈及罗杰的饮食习惯及喜好,更是了然于胸、如数家珍:

图片来源于网络

合适的保姆当然是找不到的,这样体贴入微的照顾哪里是一个保姆可以做到的呢?我们知道烹煮过程的繁琐,回味菜肴的色香味,桃姐心灵手巧、坚韧细心的人物形象立住了,美味背后充沛细腻的情感也得以自然流露。

另一个情感高潮出现在罗杰从老人院带桃姐回家吃饭。饭前,他端出了一碗以生熟薏米、洋薏米、淡竹叶和灯芯花熬制的药膳。这道药膳有祛湿利尿、清心助眠止血的功效,针对血管破裂和中风有辅助食疗效用,其熬制有一个秘诀:四碗水熬成两碗水。对于罗杰这样一个工作繁忙的电影制片人来说,能够腾出时间在这个“煎熬”过程中等待,可见其对桃姐的用心。这是罗杰第一次超越主仆关系,给予桃姐情感上的回应和表达。

“不应该只把爱放到伦理当中,我爱一个人不能仅仅因为他是我儿子,最本质的爱应该是生命对生命的。”

蒋勋所描述的那种“生命对生命的爱”,在人间五味中得到了淋漓尽致的体现。

如果说导演许鞍华是以食物串联起情感的交流和表达,同样在关于“情感交流”这个话题的探讨上,来自荷兰的“吃设计师”玛瑞吉·沃格赞(Marije Vogelzang)使“吃”这个行为成为人与人之间沟通的一种通用语言。

玛瑞吉·沃格赞(Marije Vogelzang)

图片由艺术家提供

“

许多人认为,设计就是制造漂亮的东西,但我想说的是,设计是一种改变观点的方式。

当你一口咬下食物,便立刻与世界上几乎所有的东西有了关联——文化、身份、农业、科技、经济。我不设计食物,因为食物已经被大自然设计了,我设计吃的行为。

“吃设计”是一种思维方式和行动方式,当你开始从食物的角度来看待世界,并使用创造性的思维来改变我们思考和处理食物的方式时,你就会发现,我们也许就能改变我们的生活。

”

——玛瑞吉

你尝过泪水的味道吗?

笑中有泪、喜极而泣、潸然泪下、怆然泪下……

不同的眼泪应该有着不同的味道吧,

为抽象的情绪赋予甜酸苦辣咸,

装置作品《泪滴》给我们提供了一种全新的情感体验路径。

滑动查看作品简介↔️

《泪滴》(Teardrop),

华·美术馆“吃设计”展览现场,2017

孟祥远摄

行为作品《镜食》让我想起了一个“长勺喂食”的故事:当每个人试图用长勺子自我喂食时,因为勺子比胳膊长,谁也无法吃到食物,饥饿难耐,苦不堪言;当每个人用长勺子相互喂食,勺子也比胳膊长,但是大家其乐融融,幸福无比。

如果说这则故事在讲述“互助互爱”中仍分你我,那么《镜食》所表达的则是“你中有我,我中有你”的“无分彼此”。镜中看到自己,食物所送达的是别人的嘴巴,主题有了更丰富的层次:爱己及人。

滑动查看作品简介↔️

《镜食》(Edible Reflections),

华·美术馆“吃设计”展览现场,2017

孟祥远摄

在华·美术馆的展览现场,装置作品《口口相传》食物及信息的传送带改用桂圆干,这样的改动展现了艺术家的在地创作能力,使作品与地道文化得以关联起来。

我们从传输带上取食,食物在口中咀嚼,同时读取参与者顺着传送带分享而来的文字,原本冰冷的文字瞬间有了味道和温度,《口口相传》试图唤起多重而立体的情感知觉。

滑动查看作品简介↔️

《口口相传》(Bits N Bytes),

华·美术馆“吃设计”展览现场,2017

孟祥远摄

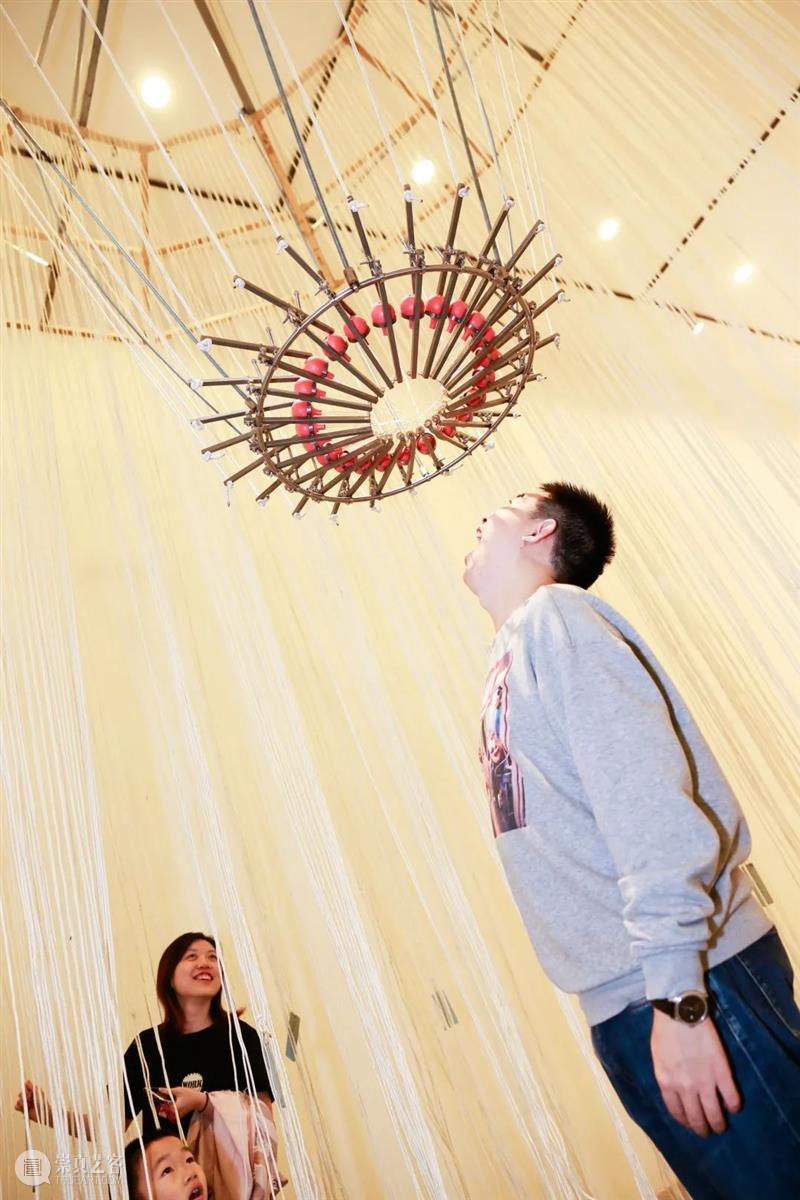

当大米在锅中沸腾翻滚,散发出阵阵香气;当米饭在口中咀嚼,释放出丝丝甘甜,米袋上写着的来自陌生人所经历的酸甜苦辣,此刻仿佛化成声声耳语,将不同的人生故事娓娓道来。

滑动查看作品简介↔️

《米·你的人生》(Rice Life),

华·美术馆“吃设计”展览现场,2017

孟祥远摄

“

设计并不仅限于某些专家掌握的华丽的造型技艺。它就好像数学一样普遍,不只是设计师,行政人员、编辑、厨师,甚至是面包店老板,总之设计应该是所有人都应该掌握的一项现代基本素养。人类生存,形成了环境。人们为了更好地生活而施展的实践性才智就是设计。

”

——原研哉

无论是电影还是行为艺术,都是一种“社会设计”实践,它们承载着创作者的观念,让思想藉此传播和流动。

食物的参与,唤醒了我们在日常惯性中变得迟钝或者懒惰的多重觉知,提示我们去细心体味周遭的人、事、物,去重新学习情感的感受和表达。当食物代替文字,成为表达观念的具体而细腻的语言,它道出了更多欲言又止、溢于言表的故事。

“人间烟火”,温热而绵长;细嚼慢咽,生活顿感有滋有味。

「不……谈设计」,尽显设计

栏目策划:余敏玲

撰文:余敏玲

编辑:冉孟欣

审定:冯峰、谢安宇

延伸阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享