图:丹尼尔·布伦,《框架内外》,装置作品,1973年。

四. 艺术批评的主要理论与方法

前面说过,艺术批评拥有悠久的历史。老普林尼《博物志》记录有一些欧洲最早的艺术批评的例子。中国古代文艺发达,文艺批评的自觉也比较早。至少到汉魏两晋南北朝时期,艺术批评已经相当成熟。尽管这些批评还属于西方古典学中的修辞学的范畴,或者中国古代典籍中的文艺小说和杂文类,还不是我们所说的近代意义上、带有学科性质的艺术实践活动和艺术写作文类。但是,即使是早期现代的艺术批评,也大多属于文艺之士的散文式写作的一部分,还没有形成现代意义上的艺术批评。作为文艺之士的散文写作,它较少方法论的自觉意识或者理论意识,它们是拥有高度才华的杰出人士关于艺术作品所写的个人观感、主观印象、审美判断或道德评价。19世纪以来,艺术批评开始逐渐成为一种独特的文类,其写作原则、理论和方法的意识渐渐浓郁起来。特别是在艺术史作为一个学科在德奥的大学建立以后,艺术理论和艺术批评通常成为它的三个分支之一(艺术史、艺术理论、艺术批评)。尽管直到19世纪中叶,法国的波德莱尔也还是以个人才华,就艺术作品写热情洋溢的散文。19世纪下半叶英国的拉斯金和佩特也还在以个人的感受力,写关于艺术品的多情善感的美文,但是到20世纪初,英国艺术批评家和艺术史家罗杰·弗莱已经开始以一种较为严格的学科范式,通过客观地分析艺术家的工作方式,来代替个人的主观印象或感觉。[1]这是艺术批评开始形成为艺术史的一个分支的重要标志,即作为范式的理论和方法已经确立。

形式分析是艺术史学科的基础。其著名者如沃尔夫林(Heinrich Wöllfflin),率先在课堂上引进两台可以同时投射幻灯片的幻灯机,从而对艺术品的形式做精细的对比研究。[2]这种方法虽然从艺术史学科的开端就已经出现,但是与音乐中的曲式分析那近乎数学的精确相比,视觉艺术中的形式分析相对而言还是较为直观而缺乏精确性的,特别是缺乏量化手段。不过,这种方法到了罗杰·弗莱、伯纳德·贝伦森(Bernard Berenson),以及莫雷里(Giovanni Morelli)等欧洲著名的艺术鉴定家那里,开始渐渐形成为一种近似科学的观察和鉴定方法。弗莱更是以其卓越的理论水平,与其朋友及弟子克莱夫·贝尔(Clive Bell)等人一道,使其上升到一种美学的高度,形成了所谓的形式主义美学。

弗莱本人原是一位画家和意大利老大师作品的鉴定权威,精通绘画的手艺,拥有罕见的敏锐眼光,因此曾被美国赫赫有名的大都会博物馆任命为欧洲绘画部主任。不过,阴差阳错的是,弗莱在1906年,也就是法国画家塞尚去世的那一年,无意中看到了塞尚的原作。塞尚的作品使弗莱如此震撼,他竟然放弃了一个自带光环的古典学者的光辉形象,以及一位未来的博物馆馆长的光明前途,选择了一条冒险的道路。那就是为塞尚等新近的先锋派艺术进行辩护。他于1910和1912年先后两次在伦敦格拉夫顿画廊举办了两届“后印象派”画展——后印象派(post-impressionism)这个词就是弗莱拈出的——以此来推广欧洲现代艺术。但是,即便在法国基本上都还默默无闻的这群先锋派画家,到了趣味落后于欧陆30年左右的英国,更是激起了强烈的反感和争议。为了教会观众如何欣赏这些新绘画和新雕塑,同时也是为自己的选择——所有这些作品都是弗莱亲自赴欧洲挑选出来的——进行辩护,弗莱似乎是在不得已中渐渐发展出来一套严密的形式分析的方法。

这种方法较难概括,与历史的丰富性和复杂性相比,所有的概括性表述都是无趣的。要想了解弗莱如何用形式分析方法对塞尚等后印象派进行的详尽而又绵密的分析,读者可以阅读他的经典文本《弗莱艺术批评文选》《塞尚及其画风的发展》等。[3]在眼下这个选本中,我们也选择了他的一篇代表作,方便读者以窥斑豹。不过,为了让初涉艺术批评这个领域的读者有一个简明扼要的概念,我试着以最简洁的方式,把艺术批评中的形式分析方法和理论做一个介绍。

首先要明白什么是形式。但是这个问题需要写一本书才能勉强说清楚。从亚里士多德,到康德,再到格式塔心理学、卡西尔和苏姗·朗格,乃至结构主义和后结构主义,都在谈形式和/或无形式。[4]因此,选择从概念的界定开始,便是选择哲学的死胡同或是掉书袋的书呆子习气。考虑到艺术批评(主要是实践,然后才是某些理论性的总结),我们完全可以绕开关于形式的抽象概念的冗长辨析,直接从艺术作品的具体形式开始。

根据夏皮罗的风格概念,风格包含三个层次:一、形式要素;二、形式关系;三、形式品质。形式要素(不是界定而是举例)如绘画的点、线、面、色彩。形式关系是指上述各种要素总是处于一定的关系之中(或和谐或紧张等等)。形式品质最难言诠,夏皮罗把它称之为艺术品的表情(expression),或艺术品的面相(physiognomy),对应的是艺术家创作时的某种心境(mood)。[5]

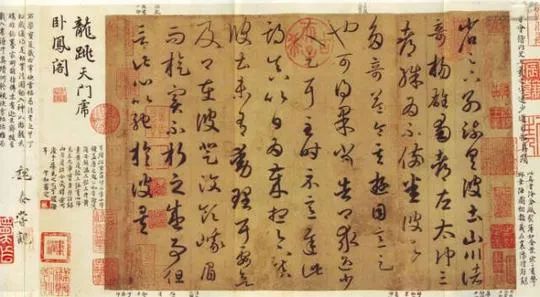

图2:王羲之,《游目帖》,纸本墨迹,东晋。

以中国的一件书法作品为例。任何一件书法作品都包括用笔、结字、墨色等等形式要素。但是仅有这些要素,假如它们各自为政,没有形成一定的关系,就算不上一件书法作品(它也许是某种书法临写的习作。在当代艺术语境中,没有任何关系的形式要素能否构成一件艺术品,是另一个哲学话题。未来主义者马里内蒂等曾经创作过故意打乱任何关系的符号作品[6]),因此书法的诸形式要素总是处于一定的关系之中,人们常说的书法的“行气”、“章法”等等,就是这种形式关系的体现。大到整体的章法、布局,小到字与字之的关系,行与行之间的关系,甚至微观到一个字当中的点画的插穿和顾盼,都是形式关系的表现。最后,比较难于界定的是书法作品的品质(品质既涉及好坏的价值判断,但主要是指某种“品格”、“特质”、“气息”、“格调”,或者如夏皮罗所说某种“表情”、某种“面相”)。正因为形式品质似乎虚无缥缈,难于捉摸,因而古人发明了种种修辞之法来比喻之、纡回地描述之。比如对王羲之书法的最著名的形容是“龙跳天门、虎卧凤阙”。似乎只有这类比喻才能依稀捕捉到王羲之书法风格的遒媚劲健、矫矫不群。

但一定要注意,艺术批评中的形式分析,绝不是对形式要素、形式关系和形式品质做分门别类、甲乙丙丁的静态描述。在对一件艺术作品(这里是一幅画)的感知中,上述三个层次总是同时出现,而且各要素之间也总是处于动态关系之中,只是人们的语言无法一下子说出全部东西,为了说得让听众或读者明白,批评家就不得不采取分而述之的办法。这也涉及语图关系的哲学议题,涉及如何用言语来描述视觉形象的复杂问题。

2.图像志与图像学

图像志与图像学是艺术史的第二大基础。早在19世纪艺术史学科创立伊始,对图像主题的分类描述、整理和归类,就已成为艺术史的最大工程。到20世纪上半叶,西方各种图像的信息采集和分类工作基本完成。依据主题对图像进行研究的工作也获得了一种学科命名:图像志(iconography)。而在图像志的基础上,再对图像的意义加以阐释,则成为图像学(iconology)。

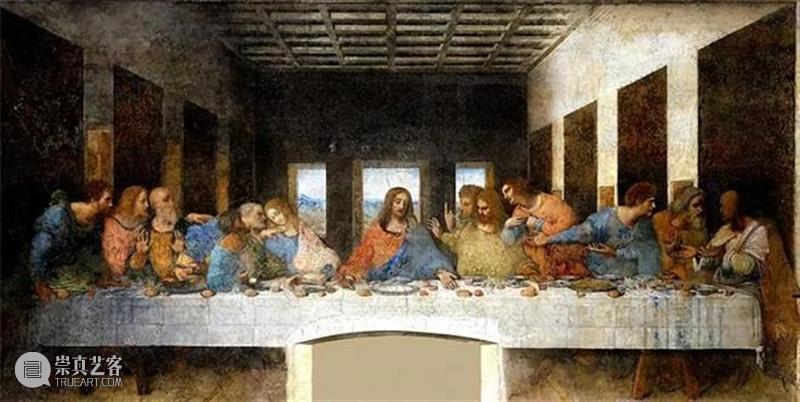

图3:列奥纳多·达·芬奇,《最后的晚餐》,布面油画,1494年-1498年。

著名艺术史家潘诺夫斯基曾就形式分析、图像志和图像学做过一个著名的解释。他认为,对图像(例如绘画)的单纯的形式分析,对其中的形状、体量、光线和空间等等进行的研究和辨认属于“前图像志”的形式研究。根据其他图像或文本,确定一个图像主题的工作叫图像志。而对图像深层意义的研究则叫图像学。[7]我们试以莱奥纳多·达芬奇《最后的晚餐》这幅壁画为例加以说明。前图像志的层次只关心这个图像在一定光线条件下,一些体量有秩序地分布在一个富有深度的空间中。这是任何人都可以加以直观的。当然有过艺术史训练的观众,或许可以更为迅速、更为精确地抓住一个图像的主要形式关系和形式母题。一个在基督教背景下成长的观众,或是一个接受过西方宗教学的学术训练的人,能识别出十三人坐在一起吃饭的场面不是一个普通的饭局,而是基督和他的十二个门徒最后的晚餐这一主题。在对这一主题形成共识后,人们或许会问,达芬奇为什么要那样构图(例如他的构图与丁托丁托的同名画作完全不一样;前者采用水平线构图,而后者采用对角线构图),为什么要把叛徒犹大安排在其他门徒的同一侧,而不像前辈大师一样,将犹大孤零零地安排在桌子的另一边,等等。当人们追问这类问题时,也就是试图揭示达芬奇这幅壁画的独特意义了。这最后的工作便是图像学。[8]

因此,图像志和图像学虽然是作为形式主义的对立面出现的,但它,第一,并没有排斥对图像的形式分析,只是认为仅有形式分析还不够;形式分析也许可以揭示某些意想不到的意义,但是对于主题往往是无能为力的。第二,对于古代和中世纪遗留下来的大量图像,光靠形式分析是远远不够的。在没有作者的背景知识,也不清楚作品的名称和主题之时,图像志无疑成了最重要的理论工具。第三,对图像意义的阐释,将图像研究深入到艺术品与其时代背景、艺术品与其时代的世界观等等宏观的文化领域的关系之中,从而使艺术史成为真正意义上的文化史的一部分成为了可能。

尽管图像志和图像学主要作为艺术史的研究基础发展而来,它们却被十分出色地运用于艺术批评。现代艺术批评中运用图像志和图像学从事批评的最杰出的例子,当属美国著名艺术史家和批评家列奥·施坦伯格。他在20世纪五六十年代,为报刊写艺评专栏,在对贾斯帕·约翰斯作品主题的分析,及其作品意义的阐释方面,开时代先河,对约翰斯在艺术史上的最终地位的确立,产生了深远的影响。[9]

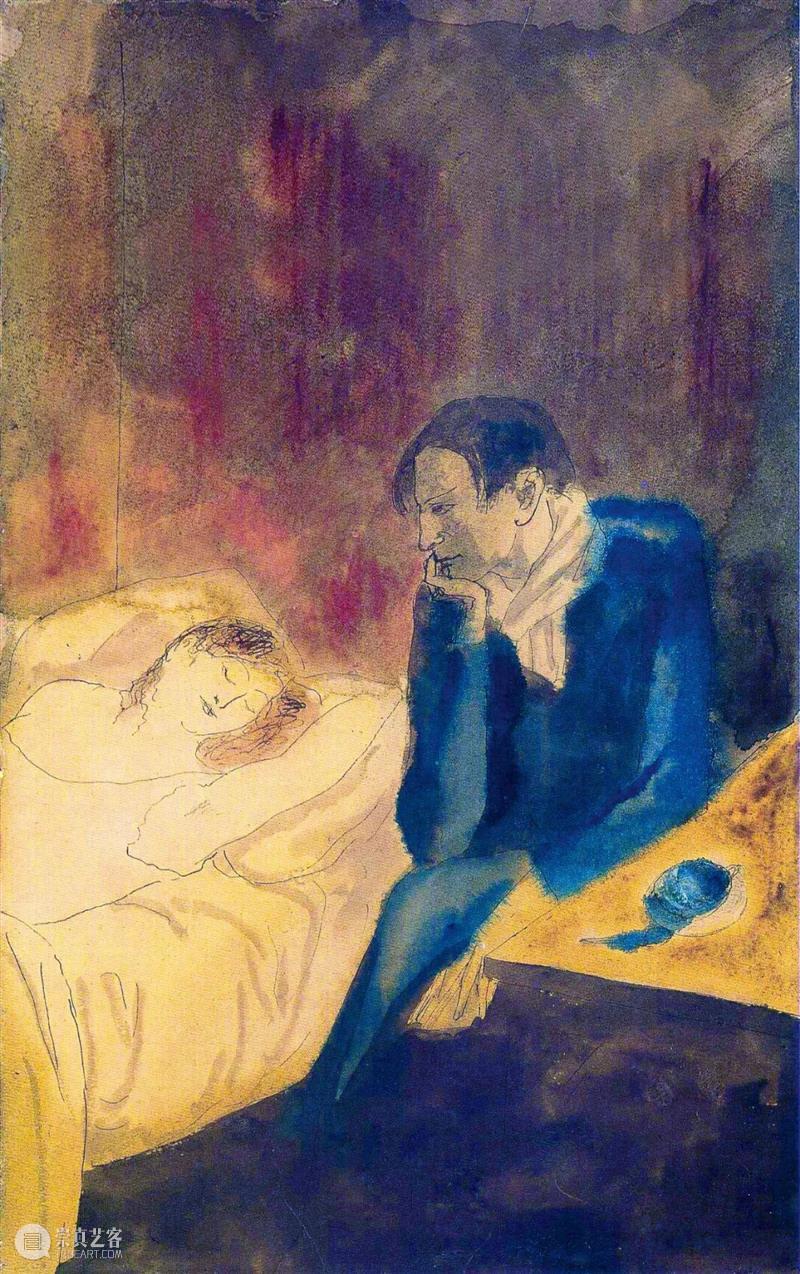

施坦伯格艺术批评的巅峰,则体现在他为毕加索的作品所写的大量杰出的批评或研究性论文里。在前面我们早已引用的那篇短小精罕、优雅无比的题为《毕加索的窥寐者》的艺评文章里,施坦伯格充分调动了他作为一个文艺复兴艺术史专家的能力,将毕加索众多被称为“窥寐者”(sleepwatcher)的主题作品进行了归类。毫无疑问,这个英文词是他杜撰的,为了翻译它,我也使用了一杜撰的中文词汇。“窥寐者”是指那些偷窥别人睡觉的人;偷窥者与被偷窥者的关系有时候是画家与模特儿,有时候是情郎或丈夫与他心爱的姑娘或妻子,有时候则是姐妹俩。在对这一主题进行了令人眼花缭乱的分析和阐释后,作者笔锋一转,提出毕加索此类作品的最终意义可能是显示他是画中王者,并且宣布垂直轴和横向轴(分别对应于坐着的偷窥者与躺着的被偷窥者)的平面乃是他的领地。文章写得意度高华,神采飞扬,让人产生无限遐想。[10]

3.精神分析

精神分析是奥地利医生弗洛伊德创立的一种治疗心理疾患的方法,他也用这种方法来解释一些日常生活中的现象和艺术作品。不过,与尼采将人类本质概括为权力意志(亦即对权力的追求)、马克思将人类本质概括为阶级地位(亦即一个人对生产资料的占有或不占有的状况,以及由这种状况所决定的对世界的总体看法——世界观、意识形态),遭遇了同时代及后世学者的大量争论和辩驳一样,弗洛伊德将个人的本质概括为性原欲,也遇到了类似的情况。尽管他对于无意识的发现有大量拥趸,他对于梦、笑话、口误等等的解释也颇有新意,但是他对艺术作品的解释却遭到了许多批评。比如他对列奥纳多·达芬奇的作品所做的精神分析,就曾遭到了艺术史家罗杰·弗莱和夏皮罗的批评。[11]

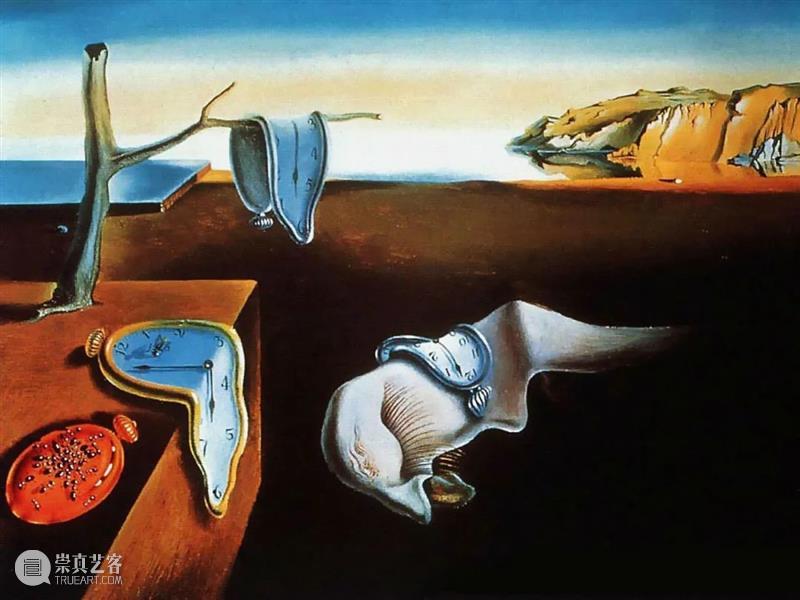

图5:萨尔瓦多·达利,《记忆的永恒》,布面油画,1931年。

话虽如此,精神分析学说还是深深了吸引了艺术家们的注意力,从达达主义、超现实主义到抽象表现主义,现代艺术中的许多艺术运动和艺术创作,都与精神分析相关。就拿超现实主义来说,无论诗歌还是绘画,精神分析都对之产生了深刻的影响。布努埃尔和达利的早期电影是直接运用精神分析的产物。即使到了作为运动的超现实主义早已过去之后,弗洛伊德的心理学还是深深地烙印在希区柯克之类的电影大师的全部作品中,尤其是其晚年的杰作《迷魂记》《群鸟》《艳贼》等等。甚至到了21世纪,在人类最近拍出的最了不起的电影,例如《盗梦空间》(Inception)里,整体上已是探索人类深层潜意识的科幻片,但其主导动机即“植入观念”,却建立在弗洛伊德俄底甫斯情结的理论之上。因此,精神分析仍在深刻地影响艺术创作。而且,随着荣格(强调集体无意识)、拉康(将精神分析与语言学结合起来)、克里斯蒂瓦(将精神分析与女性主义结合起来)等人的改造和革新,精神分析已成为人文学科(尤其是艺术史和艺术批评)的重要理论武器。

在选入本书的《现代主义艺术中的精神分析法》一文里,美国著名艺术史家和批评家哈尔·福斯特曾较为详尽地列举了精神分析与现代主义艺术的关系,以及它在对现代主义艺术作品的批评中所发挥的作用,读者可多加留意。从这种角度看,艺术创作乃是与艺术家人格或倾向性相关的复杂过程。因此,精神分析常常聚焦于艺术家的人格、童年生活、传记(特别是创伤、与父亲的关系等等),并将作品视为这些因素的产物或回应。不过,在我的印象中,没有一个批评的经典案例,像夏皮罗在阐释塞尚的苹果的新意义那样达到了难于逾越的高超程度。我在前面已经提到了这个案例,重点放在夏皮罗阐释艺术作品的意义时手段之高明。眼下,我将重点放在他对精神分析的运用上,以及在精神分析的运用时,读者宜注意些什么。

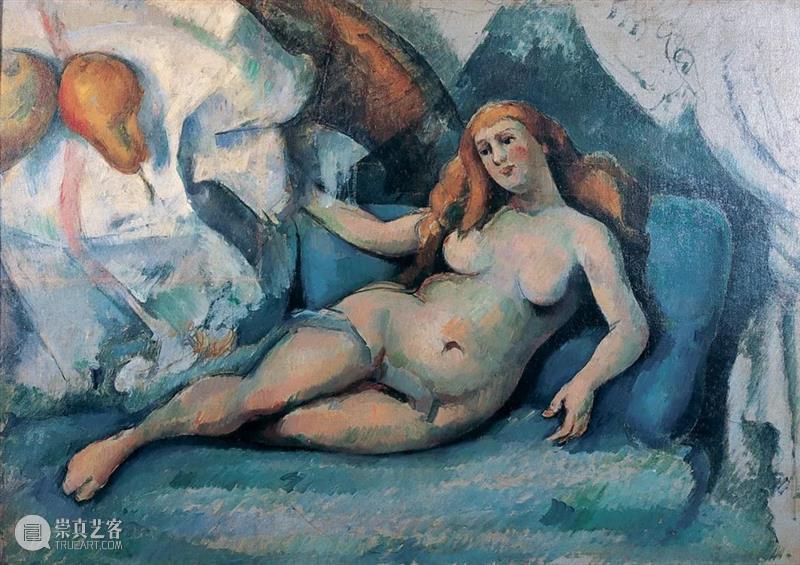

图6:保罗·塞尚,《丽达与天鹅》,布面油画,约1880年。

图7:保罗·塞尚,《丽达与天鹅》,布面油画,约1886年。

夏皮罗在对塞尚的苹果的分析中,运用精神分析的手段十分巧妙,读者要是对精神分析的理论并不熟悉,甚至都不会明白他是在运用该理论。因为他从未提到弗洛伊德的名字,他极其谨慎地使用精神分析的术语(十分罕见地使用了“无意识的投射”、“心理误置”等等),而且在揭示塞尚有可能用苹果来代替裸体模特儿之类的“错置”行为时,他并不是在做断语,而是提出了反问(答案当然有待于读者自己去回答)。因此,在层层推进中,夏皮罗以精神分析为依托,却又结合了图像志分类(苹果主题在两希文明及其视觉文化中的传统)、图像学阐释的文本(大量古希腊、拉丁、意大利语、西班牙语和法语文献),以及有目的地突出塞尚早期涂鸦作品(被认为最能见出艺术家的无意识投射)以及口占或胡诌的诗歌(有一首塞尚的诗写了一个令人毛骨悚然的梦,他梦见其父一本正经地坐在早餐桌边,用刀叉为其子女们分发一颗头颅上的肉),当然,最根本的是夏皮罗调用了塞尚的大量早期作品,这些作品充满了色情和暴力,是青年塞尚在现实中情欲得不到满足时自然而然通过画布做出的情感宣泄。最后,在两个版本的《丽达与天鹅》(图6、7)中,这一分析达到了高潮。众所周知,“丽达与天鹅”说的是众神之祖、同时也是生殖力象征的宙斯,化身为天鹅与美女丽达幽会的故事。在其中的一个版本中,塞尚画出完整的天鹅形象。而在另一个版本中,塞尚却用两个鸭梨替换了天鹅!而这两个鸭梨,任何人都看得出是男人睾丸的形状——生殖力的符号和象征。这说明,在塞尚那里,水果(不管是此处的鸭梨还是别处的苹果)与性征是可以互换的!看到这里,没有人再怀疑塞尚的苹果所饱含的情感基础,甚至是情感误置了![12]而这也就打破了长达半个多世纪的、关于塞尚的苹果里没有情感和故事的神话。[13]

当然,假如夏皮罗没有对西方文化的渊博知识,对欧洲图像志传统的熟谂,对大量古典文本,众多图像资源左右逢源、信手拈来的能力,读者是不会深为叹服的。从这个意义上讲,任何方法的运用都必须建立在综合素养和艺术史家的专业训练之上。[14]

4.艺术社会史

艺术社会史(social history of art)是艺术史研究和艺术批评写作的主要理论与方法之一。艺术史(history of art)之前加一个定语social,是限定这类艺术史研究特别强调从社会入手。更确切地说是从社会语境(social context)或者从社会角度(social perspective)来研究艺术。它的理论基础是马克思主义(特别是其历史唯物主义),20世纪初在东欧国家艺术史研究中占据主导地位,代表人物有安塔尔和豪泽尔等。[15]上世纪70年代以后,逐渐成为西方艺术史的主流,至少在所谓的“新艺术史”(New Art History)中占据主导位置。[16]

艺术社会史的一个对立面是所谓的艺术自主(Autonomy of Art)理论。这个理论在18世纪启蒙思想中成形,在康德美学中奠基,并在之后的浪漫派美学和唯美主义运动中达到高潮。这个理论的主要意思是说,西方近代以来(或西语中所谓early modern,即文艺复兴以来),艺术渐渐摆脱其宗教和政治功能,成为相对独立的领域。18世纪后,建筑、雕塑、绘画、音乐和诗歌等五艺,可以在“美学”名下加以讨论,成为一个自主的领域。艺术社会史的理论则强调,艺术不是自主的,而是受制于其时代的经济、政治、社会等各个方面,因此,艺术社会史倾向于从社会环境,艺术品的赞助人(或定制人),艺术品的生产和消费等角度研究艺术史。有相同或类似理念和方法的艺术史家众多,其中最杰出的如巴克森德尔(Michael Baxandall)、阿尔珀斯(Svtelena Alpers)、T.J.克拉克、托马斯·克洛(Thomas Crow)等。[17]

许多马克思主义艺术批评家认为艺术受到更大的社会经济力量的影响,甚至决定。迈耶·夏皮罗在其1936年发表的一篇《艺术的社会基础》(“The Social Bases of Art”)中提供了一个著名的例子。他拒斥充满了个体性和手工色彩的现代艺术与现代社会的集体性的、大工业生产无关的观点,从而提出这样的论断:“假如我们仔细地检查一个现代艺术家所画的东西,以及在他们对这些东西及其形式的选择中心理态度的证据,那么,我们就会发现他的艺术是如何紧密地与现代社会的生活联系在一起的。”[18]

艺术社会史虽然主要是艺术史研究的理论或方法,但也可以运用于艺术批评。某些概念是通用的。比较常见的概念有阶级、阶级意识、意识形态,以及更为基础的如经济基础、上层建筑等等。

按照马克思主义经典作家的定义,阶级是指一个社会的基本分层,由其对生产资料的占有情况所决定。一个社会通常分为拥有甚至垄断生产资料的统治阶级,以及没有生产资料的被统治阶级。在资本主义社会里,拥有生产资料的资产阶级是统治阶级,而没有任何生产资料、只能靠出卖自己的劳动力维生的工人就是被统治阶级。这主要是19世纪中叶的情况。19世纪下半叶,随着英法美等资本主义国家生产力的提高,一个间于资产阶级(银行家、大企业主、大农场主等等)与无产阶级之间的小资产阶级(银行职员、律师、普通店员、教师等等)大量产生。到了20世纪上半叶,特别是20世纪中叶福特生产方式(即大规模生产的流产线)的产生,英美等国的中产阶级数量急剧上升。这是经典马克思主义作家所没有处理过的现象。美国批评家格林伯格、德国的法兰克福学派,以及英国的伯明瀚文化研究学派等开始关注这些新现象,从而提出了有别于经典马克思主义的新的社会批判理论或文化理论。

但是,不管重点如何转移,艺术社会史研究或批评,大多都会涉及阶级问题。例如,豪泽尔在处理艺术时的一惯假设是:艺术中的风格(例如,早期文艺复兴的“自然主义”宗教绘画)是为一个可确定的、集体的公众创作的,他们的世界观或意识形态某种意义上在他们的艺术中“实现了”或“反映了”他们的社会利益(例如,早期文艺复兴时期正在上升中的中产阶级出于信仰的目的委托艺术家创作作品)。但生产者与消费者的关系,在接下来的几个世纪里经历了一系列极其重要的转变,而且在某种意义上走向了终点,完全是因为前卫艺术家们否定了其资产阶级的出身。[19]

另一方面,豪泽尔也始终不肯放弃艺术家的阶级出身这个敏感话题。他指出:

印象派作品中也没有任何低俗的东西,足以给资产阶级公众带来坏印象;毋宁说它是一种“贵族的风格”,优雅而又挑剔,神经质而又敏感,感性而又享乐,热衷于稀罕而又细腻的主题,醉心于严格个人的经验,孤独和隐退的经验,以及过于精致的感官感觉和心理体验。但是,印象派艺术不仅是一群来自资产阶级中下层的艺术家们的创造,而且还是来自一群跟以往艺术相比不太关心思想和美学问题的艺术家们的创作。跟前辈相比,他们不算多才多艺,也不算老练,更像手艺人和“技工”。不过,他们当中也有一些富裕的资产阶级,甚至贵族后裔。马奈(Manet)、巴齐耶(Bazille)、贝尔特·莫里索(Berthe Morisot)和塞尚(Cézanne)都是富家子弟,德加(Degas)是贵族后裔,图鲁斯-劳德累克(Toulouse-Lautrec)则是高级贵族的后裔。马奈和德加的那种优雅的知识分子风格和有教养的举止,康斯坦丁·居尹(Constantin Guy)和图鲁斯-劳德累克的高雅而又细腻的艺术气质,表现了第二帝国时期的彬彬有礼的资产阶级社会……[20]

我无法考证豪泽尔的这些说法是否参考过在他之前写过马奈和印象派的美国学者夏皮罗的论文。夏皮罗早在1937年的一篇论文《抽象艺术的性质》(“The Nature of the Abstract Art”)早就提出过类似的意见:

早期印象主义也有一种道德侧面。在其非同寻常的、未经驯化的视觉中,在其对不断变化着的光怪陆离的户外世界的发现中(其形状随着随意或流动的观者短暂的观看位置的变动而变化),存在着一种对象征性的社会和家庭俗套的潜在批评,或者,至少存在着一种与此对立的准则。令人惊讶的是,在早期印象派画作中,我们能够看到那么多毫不拘泥、自然率真的日常社交生活方式,看到那么多早餐、郊游、散步、划船旅行、节日或假期旅游场面。这些城市的闲暇田园诗不仅展现了19世纪六、七十年代资产阶级娱乐休闲的客观形式;通过主题的选择和新的美学手段,它们也反映了一种艺术观念,即把艺术看作是纯粹自娱自乐的领域,不涉及思想和动机。对一个从其所处阶级的正经信念中脱离出来的开明的中产者来说,他们将对这些娱乐消谴的呵护预设为自由的最高之域。在将周遭的现实画面当作一种人来车往、环境不断变化的景观来加以欣赏时,这些有教养的食利者在现象层面上体验着周围环境、商场的流动性,以及工业的流动性;他们获取收入并因此而得的自由都得归功于此。在印象派那种将事物分裂为精细色点的新技巧以及“偶然的”瞬间视觉中,他们以一种在艺术中前所未有的程度发现了新的感受力状况,这种状况与城市游玩者和奢侈品的高雅光顾者的那种感受力是紧紧地联系在一起的。[21]

图8:卡米耶·毕沙罗《圣拉扎尔街,天气晴朗》,布面油画,1893年。

图8:卡米耶·毕沙罗《圣拉扎尔街,天气晴朗》,布面油画,1893年。

很显然,对印象派作品的批评或艺术史研究,到20世纪30年代时已经经历了一次转向:从传统的、单纯从技术创新方面来评价印象派(户外画法、对色彩和光线的强调、对自由涂绘的喜爱等等),转向印象派的日常生活主题、新的社会分层状况,以及“城市游玩者和奢侈品的高雅光顾者”的感受力。[22](图8)这是艺术社会史研究和批评写作的一个经典案子。

5.结构主义与符号学

结构主义与符号学是20世纪上半叶在欧美影响深远的学术思潮,它通过突出语言和符号的中介性,强调了现实的建构性质,对朴素的实在论和反映论(例如语言符号与外在对象的符合论)造成了极大的冲击,对整个人文学科乃至社会科学都带来了全新的思想。

结构主义与符号学思潮的主要代表人物有瑞士语言学家索绪尔(Saussure),美国符号学家皮尔士(Peirce),雅各布森(Jokobson)等人组成的布拉格学派,法国人类学家列维-斯特劳斯(Léve-Strauss)等。他们的学术传统不一,学科背景不同,但都不约而同地,或者以极高的类似度,从事语言学或者从语言学中得到启发,从而发展出结构主义和广义的符号学。

结构主义与符号学的一个主导思想是,符号的意义并不在于与外在对象的符合,而在于符号所处的系统或结构。例如英语词cat一词的意义,并不在于它的发音或拼写在任何意义上类似于一种小型猫科动物,而是取决于英语这一结构或系统。是结构或系统赋予其中的符号以意义。这一思想曾以摧枯拉朽之势摧毁了人文学科中的大量传统思想,其重要性是如何强调也不会过分的。

结构主义艺术批评中最著名的,当数罗莎琳·克劳斯发表于1979年的论文《扩展场域的雕塑》(“Sculpture in the Expanded Field”)。不过,为了在视觉艺术的批评中提供一个更为醒豁的例子,我想起了法国艺术批评家伊夫-阿兰·博瓦(Yve-Alain Bois)。[23]2005年,在为《1900年以来的艺术》(Art Since 1900)一书所写的导论《形式主义与结构主义》(“Formalism and Structuralism”)里(已收入本文选),博瓦为形式主义做了极为有力的辩护。此时,正值西方被称为“后现代主义”的艺术运动如火如荼之机,也正当欧美的“视觉文化研究”兴起越来越强烈的反形式主义高潮之时。在这篇导论里,博瓦深入浅出地介绍了形式主义与结构主义的理论演变,做出了一个非常重要的区分,即将形式主义划分为两个阶段。第一个阶段,形态学的形式主义(可以追溯到李格尔、沃尔夫林,经过罗杰·弗莱、克莱夫·贝尔,直到克莱门特·格林伯格),第二个阶段,结构主义的形式主义(从索绪尔语言学、俄国形式主义,经过布拉格学派,直到法国60年代的结构主义思潮)。对形式主义与结构主义理论的梳理,在西方哲学、文论及艺术理论中,所在多有,但这篇导论却是我读到过的文本中最为系统、清晰、简洁而又深入的介绍之一。

不仅如此,这篇导论的另一个重大价值在于:博瓦以一个艺术史家和艺术批评家的视角,恢复了哲学、语言学与符号学中被屏蔽已久的视觉艺术的资源。以往,人们在认识西方哲学、语言学与符号学中形式主义和结构主义理论时,往往只知道催生这些理论的源头,均来自语言学或文学(特别是诗歌)领域。如今,通过博瓦的澄清,人们才发现,原来视觉艺术是上述这些理论的重要渊源。博瓦以俄国形式主义及布拉格学派是如何利用立体主义与毕加索(Picasso)的作品,来阐明其理论基础这一点为例,令人心悦诚服地说明了形式主义、结构主义理论与视觉艺术的天然亲和关系,其亲和的程度,要比这些理论与文学作品之间的关系,有过之而无不及。下面是博瓦所举的雅各布森(Jacobson)的理论与毕加索的作品相互发明的例子:

在读解这些话的过程中,我们并不惊奇的是,雅各布森和俄国形式主义已经通过对立体主义,尤其是对毕加索的考察获得了同样的结论。毕加索几乎狂热地演示了其图像系统中符号的可互换性,而且在1913年所作的拼贴画系列中,利用极简手法把头像转变为吉他或瓶子,其做法像是对索绪尔观点的直接图解。跟雅各布森相反,那个隐喻式的变形表明,毕加索并不必定走向转喻一极。相反,他似乎特别喜欢那兼有隐喻和转喻的复合结构。说明这点的例子是1944年的《牛头》雕塑,在这件作品里,自 行车车把和座垫的组合(转喻)产生了隐喻(两个自行车部位加在一起像一个公牛的头),不过,此等基于替换和组合这两种结构主义运作方式的快速变形,在毕加索的作品里随处可见。这就是说,毕加索的立体主义是一种“结构主义行为”,借用巴特的说法:它不仅对西方艺术中的肖像画传统展开结构主义分析,还结构主义式地构建出新的对象。[24]

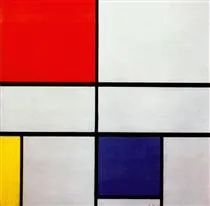

图9:蒙德里安,《构成C》,布面油画,1935年。

伊夫-阿兰·博瓦本人的学术贡献,最集中地体现在他对蒙德里安(Mondrian)等经典现代主义大师的诠释上。他对蒙德里安的重新解读,其精彩的程度,几乎可以与罗杰·弗莱对塞尚及后印象派的辩护,格林伯格对美国抽象表现主义的推动,相提并论。为了说明这一点,我们不妨来看几个片断:

结构主义批评家提名的另一个候选者是蒙德里安(Piet Mondrian,1872-1944)。确实,蒙德里安从1920年开始,将其绘画语汇精心简化还原为极少的几种元素——黑色的水平线与垂直线、原色和“无色”(白色、黑色、灰色)组成的平面,而且在此有限的范围内生产出极度多样的作品,他由此演示了任一系统在组合上的无限性。人们可以用索绪尔的术语说:因为他创造的新的绘画语言(langue)是由少量元素和规则(“非对称性”为规则之一)构成的,所以,出自这样一种精简的语言[他的言语(parole)]的可能性范围就变得更显而易见了。他在其系统中限定了可能的绘画记号的语料库,但正是这样的限定极大地提升了记号的价值。[25]

1920年后,蒙德里安艺术的两个方面解释了为何他的艺术成为结构主义方法的理想对象:首先,它是一个封闭的语料库(不只是作品总产量少,而且如上所述,他所用绘画元素的数量有限);其次,他的全部作品很容易归成系列。在结构主义分析中首先采用的两个方法论步骤,是将对象的封闭语料库进行界定,从这界定中可以简化还原出一套常见的规则,而从语料库里还原出诸系列的分类学构成方式——确实只有在多重扫描了蒙德里安那被适当定位的全部作品之后,对其作品意义的更详尽精微的研究才有可能。

换句话说,蒙德里安仿佛是天然的结构主义者。他的基本方法就是将绘画手段削减至最少的要素(垂直与水平线、原色或无色组成的方块),然后对这些要素不断地进行排列组合,形成丰富多彩且变化万千的系列作品。在过去,蒙德里安的作品要么被解释为新柏拉图主义的禁欲主义(一种象征主义的解读);要么被认为是形式的平衡与非平衡的同义反复(一种形态学形式主义的解读)。只有结构主义的解读,才能洞见蒙德里安作品的真正意义。在这个方面,结构主义理论与蒙德里安作品(尤其是其中期作品)简直天衣无缝地相匹配。

当然,与任何批评方法一样,结构主义方法也有其局限。博瓦对此非常清醒:

方法确实有它的界限,因为它预设了所要分析的语料库的内在一致性、统一性——这就是在处理单个对象或处理限定范围的系列时,它为何会产生出最好的结果。通过对内在一致性、封闭语料库、作者身份这些概念进行强有力的批判,现在所谓的“后结构主义”连同标为“后现代主义”的文学和艺术实践相携手,将有效挫伤结构主义和形式主义在60年代享有的风头。但是,就像本书中解释的很多词条一样,结构主义分析和形式主义分析的启发性力量,尤其是对现代主义经典时刻的说明,无需摒弃。[26]

6.后结构主义

博瓦所说的“通过对内在一致性、封闭语料库、作者身份这些概念进行强有力的批判,现在所谓的‘后结构主义’连同标为‘后现代主义’的文学和艺术实践相携手,将有效挫伤结构主义和形式主义在60年代享有的风头”,已经说明到了上世纪七八十年代,后结构主义已经来势凶猛。不过,到本世纪初,这个曾经来势凶猛的后结构主义理论思潮,连同后现代主义文学艺术的创作思潮,很快就消失在人们的视野里。曾经处在风光无限的话语中心的后现代主义理论,现在已很少有人热衷于谈论了。但是,作为方法论的后结构主义,却仍然值得关注。一则因为它在20世纪七八十年代曾经有过的风头;二则由于它的某些效应仍在发挥作用。特别是当它与女性主义,各种边缘和少数族群的平权运动结合在一起的时候。

结构主义思想的一个弱点是假定一个封闭的语料库,预设系统或结构边界的清晰性,然而,一旦这样的封闭性和清晰性不存在,那么符号的意义就始终处于不断的滑动中,永远无法落实。这就是著名后结构主义哲学家德里达(Jacques Derrida)的主要思想。德里达还专门从语言中寻找被无意遮蔽的东西,例如在“人类”(mankind)中女人其实是被遮蔽的。与此同时,他系统地发展出一套解构西方语言和哲学的方法,被称为解构主义。后结构主义与解构,在上世纪八九十年代以来的欧美人文学科中发挥了巨大作用。而它在艺术史研究和艺术批评写作中的影响力更是毋庸置疑的。

然而,承认后结构主义与解构在欧美学界的效应是一回事,剖析它在我国学界的不良影响又是另一回事。这种影响与其说是德里达等人的后结构主义与解构本身造成的,还不如说是国内学者对于不同语境下的理论不加区分地拿来、跟着高度发达的欧美国家的后现代主义思潮瞎起哄形成的。例如,德里达在我国曾被塑造为一个先知般的形象,我不止一次地听到国内介绍或研究德里达,或一般意义上的法国理论的学者,眉飞色舞地说起德里达的著名弟子斯蒂格勒(Bernard Stiegler)全副武装抢劫银行、德里达又亲往监狱为其授课的故事。这里,重要的不是抢劫银行这种反社会行为,而是这种反社会行为被赋予了劫富济贫的正义色彩;重要的也不是到监狱里授课这种不平凡的举动,而是这一举动被赋予了苏格拉底式的传奇光环。事实上,抢劫银行和监狱授课既不值得赞美,也不值得批判。值得注意的只是,这一抢劫行为与监狱授课行为之间的显而易见的联系。

这种联系不能以普通的因果来加以解读:比如说德里达的思想是因,而斯蒂格勒的行为是果。事情可能需要倒过来看,即斯蒂格勒的行为,能否启发我们留意其师的思想中那些貌似客观、中立而且纯粹的现象,其实恰恰是在颠覆文明之为文明的根本。在德里达的解构狂热中,最激进的莫过于想要解构启蒙思想所强调的“意思自治”,并在《法国民法典》(俗称《拿破仑法典》)作为原则而存在的“契约自由”——这既是作为启蒙思想基石的道德自律的基础,也是作为资本主义法律的基础。在他跟美国著名哲学家约翰·塞尔(John Searle)关于语用学的争论中,我一直不太清楚他俩的要点究竟在哪里。[27]省思多日,才恍然大悟。原来德里达隐晦的、占星术士般的语言是为了洞穿这样一个常识。德里达在不同场合都提到过这样一个事实:当牧师说“我宣布你俩为夫妻”时,这对夫妻的合法性当然不是来自这位牧师的言语,而是西方的宗教惯例。而且,在这里,最主要的是这对夫妻的合法性与这位牧师的内心世界(他的意识、他的意图)毫无关系。是这个婚礼的语境(或场合)才使得那句话发生了效应。这当然是取消言语中心主义和逻各斯中心主义的绝佳例子,也是摧毁意思自治和道德自律等启蒙以来的人性观念的最为激进的尝试。假如我们推理一下,而且不用担心法律后果,那么我们完全可能在面对询问我们的检察官时心安理得地回答说,武装抢劫银行的行为在一定场合和特殊条件下发生了,但“那不是我的意思!”[28]

图10:丹尼尔·布伦,《框架内外》,装置作品,1973年。

激进的法国理论已经引起了巨大争议,即使在欧美也是如此;而它的后果也已逐渐呈现出来,那就是一个日益分崩离析的欧洲。到最后,“必须保卫社会”也将成为一句空洞的口号。[29]但是,解构策略曾经作为一种行动纲领,不仅流行于当代艺术的批评写作中,而且也贯穿于当代艺术的创作实践。这与20世纪下半叶特别是七八十年代以来的体制批判艺术和体制批评关系密切。试想,还有什么比博物馆这种白立方更好的、界定清晰的结构和系统?[30]那么,艺术中的解构当然首先应当从博物馆的边界开始。在罗莎琳·克劳斯为《1900年以来的艺术》这本使《十月》学派的影响力开始向本科生渗透的教材所写的导论《后结构主义与解构》里,她已经比任何人都更为清晰地界定了这两个概念,以及她本人的现身说法,即解构主义批评如何运用。她的批评案例是布伦(Daniel Buren)的作品。布伦不止在一个场合,制作并展示了他的著名作品《框架内外》(Within and beyond the frame)(图10),作品分19个部分,每个部分都是一幅悬挂着灰白条纹油画,不绷紧,不加框。布伦的这幅“画”延展长达两百英尺,从纽约的韦伯博物馆的一端开始,从窗户里不断延伸,横穿街道,就像游行中彩旗招展的旗帜,一直到达大街对面的建筑物。[31]

从后结构主义中延伸出来的绝不止是布伦长达两百英尺的、始于博物馆、终于任意的户外空间的“画”,而且还有体制批评(institutional critique),不仅延伸出来女性主义批评,而且延伸出性别研究或酷儿批评(这些批评理论不仅与后结构主义相关,也与精神分析相关,因为它们都涉及性别形成和差异等等问题)。[32]在当代艺术的批评实践中,除了上面提到的这些,还有文化研究学派,以及马克思主义意识形态症候阅读等等,不一而足。

最后要说明一点,并不是所有批评都需要运用理论。事实上许多批评写作都是写作者综合素养和艺术直觉的产物。理论和方法只是外在辅助而已,或者早已隐含在老练的艺术批评写作之中。总的来说,理论的运用原则应是:不能套用理论以解决问题,而是在解决问题的急迫性压力之下善于选择理论,理论在这时只能作为方法工具箱的备用工具。即便如此,一些老练的批评家也不免操演理论之讥。[33]因此,重要的是有真知灼见,而不是显摆理论。显摆理论总是批评写作失败的标志。

注释:

[1]特别参见我为罗杰·弗莱的《塞尚及其画风的发展》中译本所写的导论,广西美术出版社,2016年版,第1-19页。

[2]参见沃尔夫林:《美术史的基本概念》,洪天富、范景中译,中国美术学院出版社,2015年版。

[3]罗杰·弗莱:《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,江苏凤凰美术出版社,2021年版;《塞尚及其画风的发展》,沈语冰译,广西师范大学出版社,2009年版。

[4]伊夫-阿兰·博瓦、罗莎琳·克劳斯:《无定形:使用指南》,柯乔、吴彥译,花城出版社,2021年版。

[5]参见夏皮罗:《风格》,载夏皮罗:《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》,沈语冰、王玉冬译,江苏凤凰美术出版社,2016年版,第50-100页。

[6]参见Meyer Schapiro, Words, Script and Pictures: Semiotics of Visual Language,George Braziller, 1996, p.194-197.

[7]参见潘诺夫斯基:《图像学研究》,戚印平、范景中译,上海三联书店,2010年版;《视觉艺术的含义》,邵宏译,商务印书馆,2021年版。

[8]本人对潘诺夫斯基图像学三层次的一种理解,参见拙篇《艺术学经典文献导读书系· 美术学》,北京师范大学出版社,2010年版 ,第3-29页。

[9]参见列奥·施坦伯格:《贾斯帕·约翰斯:最初7年的艺术》,载《另类准则:直面20世纪艺术》,沈语冰等译,江苏凤凰美术出版社,2011年版,第35-74页。

[10]一个令人惊喜却不意外的事实是,2019年夏我在参观巴黎毕加索博物馆时,偶然发现该馆常设部分的第四层展示是毕加索的地中海阳光主题,第五层展示的则是毕加索的夜晚主题。策展人在对第五层展示的主题阐释中明确地借用了列奥·施坦伯格的“窥寐者”一词。可见卓越的批评文字,不仅可以成为艺术史的活化石,也可以成为策展人的灵感来源。

[11]罗杰·弗莱对心理分析的一般性批评,参见其《艺术家与心理分析》,载《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,江苏凤凰美术出版社,2010年版,第237页-254页。夏皮罗对弗洛伊德的达芬奇研究的特别批评,参见其《关于弗洛伊德与列奥纳多的一次艺术史研究》《弗洛伊德与列奥纳多补记》,载《艺术的理论与哲学》,沈语冰、王玉冬译,江苏凤凰美术出版社,2017年版,第150-201页。

[12]参见夏皮罗:《塞尚的苹果》,载《现代艺术:19与20世纪》,第1-52页。

[13]关于塞尚研究,传统上是三驾马车领跑:即罗杰·弗莱开创的形式分析、夏皮罗开创的精神分析,以及梅洛-庞蒂开创的现象学,参见作为附录收入译著《塞尚及其画风的发展》的《弗莱之后的塞尚研究》。近年,我在上海师范大学做过一次“塞尚研究的最新进展”的讲座,相关论文即将面世(在那里,除了传统上的三驾马车外,我特别强调了女性主义学者和视觉文化研究对塞尚作品的理解做出的贡献)。

[14]关于夏皮罗的一个较为详尽的研究,可以参看拙作《迈耶·夏皮罗与精神分析》,载《图像与意义:英美现代艺术史论》,商务印书馆,2017年版,第179-252页。关于塞尚早期作品及其与精神分析关系的研究,可参看徐克舰:《塞尚的诗歌<恐怖的故事>与他的早期绘画》,载沈语冰主编《艺术史与艺术哲学》(第一辑),商务印书馆,2020年版,第337-374页。

[15]关于艺术社会史的概念,参见The Dictionary of Art, Jane Turner ed., London: Macmillan Publishers, 1996;本人对艺术社会史的一个简单介绍,可以参看《T. J. 克拉克和艺术社会史》,载《图像与意义》,第253-300页。

[16]参见乔纳森·哈里斯:《新艺术史》,徐建译,江苏凤凰美术出版社,2010年版。

[17]参见巴克森德尔:《德国文艺复兴时期的椴木雕刻家》,殷树喜译,江苏凤凰美术出版社,2015年版;阿尔珀斯:《伦勃朗的企业》,冯白帆译,江苏凤凰美术出版社,2014年版;《制造鲁本斯》,龚之允译,商务印书馆,2019年版;托马斯·克洛:《现代艺术与大众文化》,吴毅强等译,江苏凤凰美术出版社,2015年版;《60年代的兴起》,蒋苇等译,江苏凤凰美术出版社,2019年版。

[18]转引自休斯顿前揭书,第140页。

[19]Jonathan Harris, “General Introduction”, in Arnold Hauser, The Social History of Art, Routledge, 1999, p.xxxii.

[20] Arnold Hauser, The Social History of Art, Vol. 4, Routledge,1999,p.166.

[21]夏皮罗:《抽象艺术的性质》,载《现代艺术:19与20世纪》,沈语冰、何海译,江苏凤凰美术出版社,2015年版,第233-234页。

[22]夏皮罗在另一本专门研究印象派的著作中将更为深入地处理这一主题,参见其《印象派:反思与感知》(Impressionism: Reflections and Perceptions),沈语冰等译,江苏凤凰美术出版社,2022年,即将出版;另外,受到夏皮罗的深刻影响,T.J.克拉克写出了他关于马奈和印象派的名作,参见其《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,沈语冰、诸葛沂译,江苏凤凰美术出版社,2015年版。

[23]以下对博瓦结构主义艺术批评的介绍,借用了我在《艺术学经典文献导读·美术卷》导论中的几个段落。

[24]Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois & Benjamin Buchloh, Art Since 1900: Modernism, Anti-modernism, Post-Modernism, Thames & Hudson, 2005, p.37.

[25] Ibid., p.38.

[26] Ibid., p.39.

[27] Mark Alfino, “Another Look at the Derrida-Searle Debate”,Philosophy & Rhetoric, vol.24, no.2(1991).

[28]这是我对德里达与塞尔关于语用学的争论的一个解读,正确与否可以讨论;但我相信读者应该不至于把我的这一解读,视为对德里达和斯蒂格勒的学术贡献的全盘否定。尽管德里达的哲学曾引起过激烈争议,这在剑桥大学授予其名誉博士时激起的巨大风波中可见一斑。

[29]参见福柯:《必须保卫社会》,钱翰译,上海人民出版社,2010年版。

[30]对现代主义博物馆的批判,参见道格拉斯· 克林普:《在博物馆的废墟上》,汤益明译,江苏凤凰美术出版社,2019年版。20世纪下半叶以来对博物馆的系统反思,参见大卫·卡里尔:《博物馆怀疑论》,丁宁译,江苏凤凰美术出版社,2009年版。

[31] Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois & Benjamin Buchloh, Art Since 1900: Modernism, Anti-modernism, Post-Modernism, Thames & Hudson, 2005,pp.40-48.

[32]正如学者凯蒂·迪普威尔(Katy Deepwell)在其文选《新女性主义艺术批评》(New Feminist Art Criticism)中所说,“女性主义不是一种单一的方法,而是一个广阔的集合概念,涉及艺术生产、传播和消费中的女人大量不同的立场和策略。”转引自休斯顿前揭书,第137页。

[33]例如弗雷德就暗讽罗莎琳·克劳斯式的批评乃是“对法国理论的操练”,参见其《我的艺术批评家生涯》,载《艺术与物性》,第24页。

高薪 | 感性的歧见——评托马斯·克洛《60年代的兴起:异见时代的美国与欧洲艺术》

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享