●

熹平、正始二石经

︱张蕾︱

美术史理论家李松涛先生,于2016年捐赠给北京画院两件《曹魏正始石经拓片》和多件其他珍贵的美术藏品。在众多的藏品中,两件《曹魏正始石经拓片》尤其引人注目。据李先生说,这两件石经拓片是二十世纪五六十年代在北京王府井东安市场书肆购得,当时一共购得三件,但其中一件于七十年代赠友人画家马骁和王荻地,现存两件,此次一并赠予北京画院收藏。

这两件《曹魏正始石经拓片》分别为一大两小碑面拓片,装裱成轴,大幅拓片独立装裱,两小幅拓片则另装裱在一起。大幅拓片纵轴碑面墨迹尺寸为96厘米×49厘米。两小幅拓片横轴碑面墨迹尺寸分别为左46厘米×32厘米、右48.5厘米×32厘米。每轴均留有很大空白,应为原收藏者备后人题跋之用。

《正始石经》是继《熹平石经》之后的第二部石经,在中国文化史和书法史上有其特殊价值。北魏郦道元《水经注》记载:“汉灵帝光和六年,刻石镂碑,载五经立于太学讲堂,悉在东侧,今碑上悉铭刻蔡邕等名。魏正始中,又立古、篆、隶三字石经,树之于堂西。”所记载的是北魏年间尚存的两部石经情况。

一、熹平石经

书写、镌刻石经,在中国古代是朝廷的重要文化举措。目的有二:一是为天下提供国学经典的范本;二是为人们提供文字书法的标准样式。

《后汉书·蔡邕传》记载了事情的经过:“建宁三年,(蔡邕)辟司徒桥玄府,玄甚敬待之,出补河平长,召拜郎中。校书东观,迁议郎。邕以经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,疑误后学。熹平四年,乃与五官中郎将堂溪典,光禄大夫杨赐,谏议大夫马日磾,议郎张驯、韩说,太史令单飏等,奏求正定六经文字。灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外,于是后儒晚学咸取正焉。”

蔡邕通经史、音律,善辞章,擅长篆书八分,又首创飞白书。著有《笔赋》《篆势》等。石经由蔡邕书丹,陈兴等人刻石。自熹平四年(公元175年)至中平元年(公元184年),历时九年完成。

在当时,通晓六经是重要的仕宦途径。“光和三年,(灵帝)诏公卿举能通《古文尚书》(按:今《后汉书》各本《灵帝纪》‘尚书’前皆脱‘古文’二字)、《毛诗》、《左氏》、《谷梁春秋》各一人,悉除议郎。”石经刻成后,盛况空前:“石碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余辆,填塞街陌。”

熹平石经都是哪些儒家经典?王国维以碑数与经文字数相较,判断“汉石经经数当为《易》、《书》、《诗》、《礼》(《仪礼》)、《春秋》五经,并《公羊》《论语》二传,故汉时谓之五经,或谓之六经,《隋志》谓之七经,除《论语》为专经者所兼习,不特置博士外,其余皆当时博士之所教授也。其石数当为四十六碑”(《魏石经考一》)。

熹平石经在战乱中遭到破坏,《洛阳记》记:“太学在洛城南开门外,讲堂长十丈,广二丈。堂前石经四部,本碑凡四十六枚;西行:《尚书》《周易》《公羊传》十六碑存,十二碑毁;南行:《礼记》十五碑悉崩坏;东行:《论语》三碑,二碑毁;《礼记》碑上有谏议大夫马日、议郎蔡邕名。”此为关于熹平石经存世情况最重要的记载。

到二十世纪,1922年陆续出土此碑残石,多为日本人收去。

1931年,神州国光社出版刊行了当时已收集到的熹平石经拓片,编为《汉熹平石经》一书。

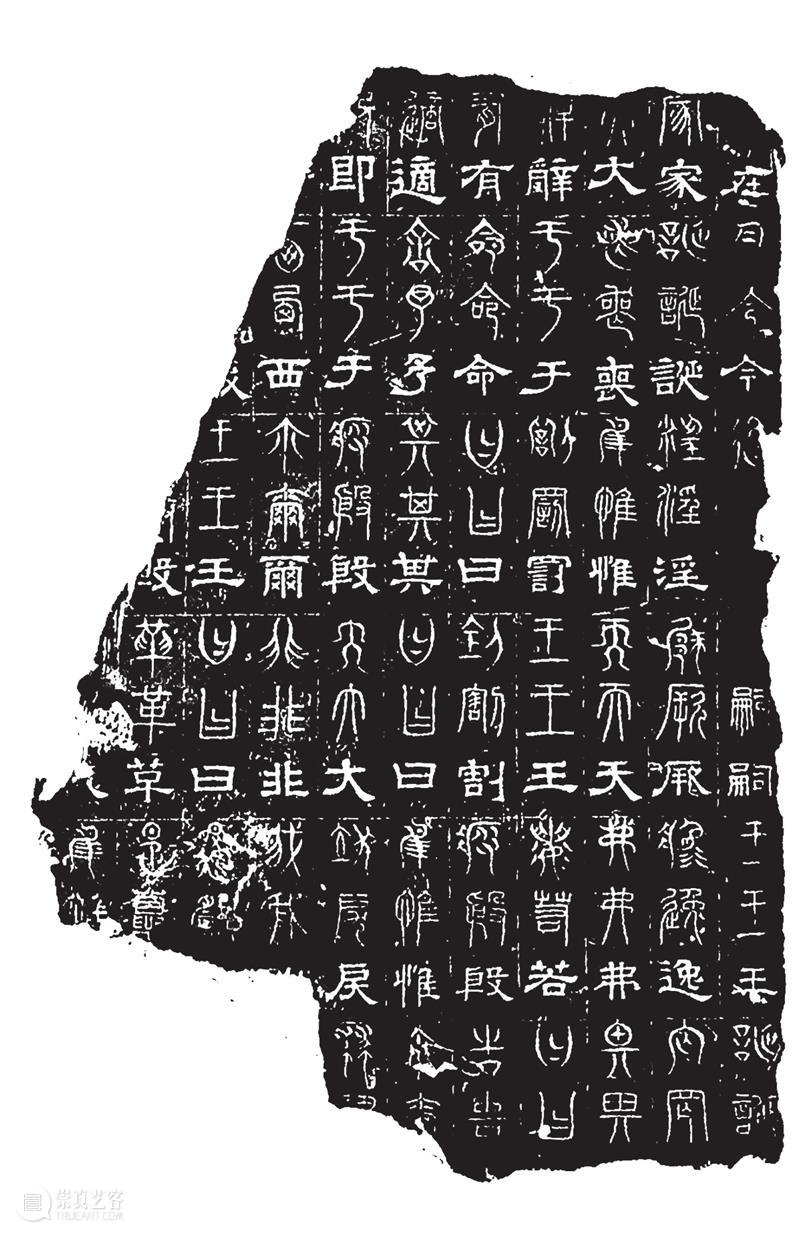

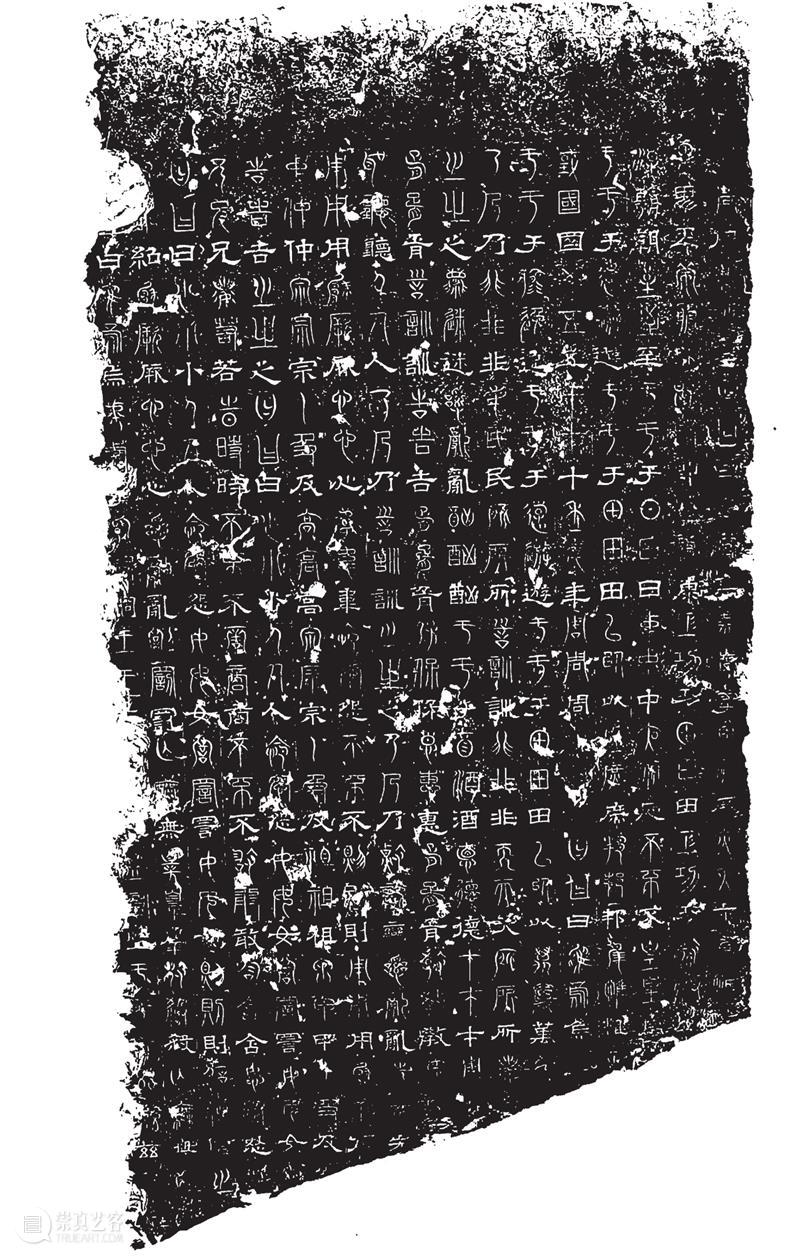

三体石经《尚书·多士》篇残石拓片 墨迹

纵46厘米 横32厘米 北京画院藏

二、正始石经

正始石经书写、镌刻于曹魏邵陵厉公正始二年(公元241年)。那是曹魏王朝一个混乱衰败的年代,石经建造的缘起、过程、经文内容、碑版数量、书写者,均缺少文献记载,也注定了它存世不久的命运。

《正始石经》书刻年代,仅距公元175年《熹平石经》首刻的时间不过六十余年。它采用古文、篆文、隶书三体书成,也称“三体石经”或“三字石经”。在中国的历史上,用三种书体篆刻石经,十分罕见,它是中国七部官刻儒家石经中唯一一部用三种字体书写的古代最高学府太学的教科书。这一特殊的现象正反映了东汉以来,朝廷内外关于儒家经典的古今文之争。能够兼通古文(战国文字)和篆隶,理解和注释儒家经典,对入仕之途大有关系。

对于《正始石经》的书写者,学界认为可能的书家为卫觊、邯郸淳和嵇康。《晋书·赵至传》和胡三省《通鉴》也佐证三体石经古文由邯郸淳所传,而书写字势等皆为邯郸淳所书。邯郸淳是“八体悉工,师于曹喜,尤精古文、大篆、八分、隶体”的第一流书家。卫恒《四体书势》中说:“魏初传古文者,出于邯郸淳。恒祖敬侯写淳《尚书》,后以示淳,而淳不别。至正始中,立三字石经。”所说的“恒祖敬侯”即卫觊,长于古文和小篆,他能模仿邯郸淳的古文《尚书》,达到乱真的地步,但卫恒同时指出:“至正始中立《三体石经》转失淳法,因科斗之名,遂效其形。”以此否定了邯郸淳为石经书写者之说。后魏江式《论书表》也说过:“陈留邯郸淳亦与揖同时,博开古艺,特善仓雅,许氏字指,八体六书,经究闲理,有名于揖,以书教诸皇子。又建三字石经于汉碑之西。其文蔚焕,三体复宣。”校之《说文解字》篆隶大同,二古文少异。所说“古文少异”的“古文”,主要是鲁恭王破坏孔子旧宅壁中所得《礼记》《尚书》《春秋》《论语》《孝经》诸书的文字。

学术界对《正始石经》所刊经数没有统一的结论,主要集中在唐初以前所记载的二经说,即《尚书》《春秋》,和唐宋以后所议的三经说上,即《尚书》《春秋》和部分《左传》内容。经石数目的探讨,王国维通过数字统计的方法,将碑体所记载字数扩充三倍,得出三十五碑的结论,与《西征记》所载碑数吻合;商承祚《孙氏〈魏三字石经集录〉校正》一文认为:“西充白君坚(山夫)得碑侧可有号数石,《尚书》君奭篇曰第二十一,《春秋》宣公第八,据知石经石数为二十八石。”但马衡却认为记数石与残石有出入,所以对于《正始石经》碑数的讨论至今无确切结论,多集中在三十五碑和二十八碑的两种结论上。

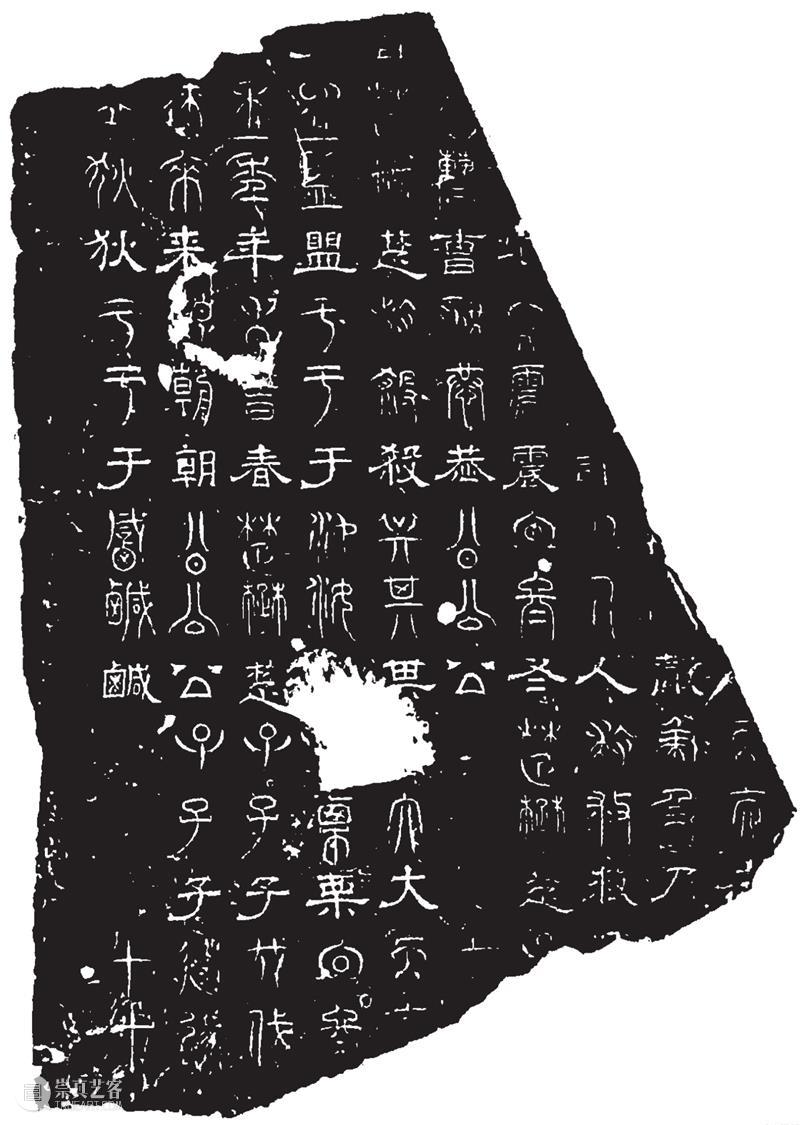

三体石经《春秋·文公》篇残石拓片 墨迹

纵48.5 厘米 横32厘米 北京画院藏

在历史上,正始石碑的残石共历经了四次重大的发现。分别是在宋代洛阳御史台出土魏石经八百余字,后不知所终;清光绪二十一年(公元1895年)在洛阳东龙虎滩村挖出的一块《尚书·君奭》单面刻残石,今藏故宫博物院;民国十一年(公元1922年)秋,于洛阳东,距

龙虎滩隔岸二三里汉魏太学故址,发现正始石经现存最大的残石和有品字式碑文的残石,大块内容涉及《尚书·无逸》《尚书·君奭》《尚书·多士》和《春秋·文公》,这次发现的石碑经历了凿分、个人收藏和漂流海外,现可寻的归属是《尚书·无逸》《尚书·君奭》分为两半,一半存中国历史博物馆,一半存河南省博物馆;小块正面《尚书·多士》、背面《春秋·文公》,这块碑分别归属于周进、马衡、徐森玉诸家及日本京都藤井氏。第四次发现的正始石经残石是《尚书·康诰》,在西安市许士庙小学附近,现存于西安碑林博物馆。

北京画院藏正始石经拓片,其中一件左、右两幅装裱成横轴,经与故宫博物院所藏马衡先生捐赠的残碑拓片比对,为第三次发现的魏三体石经残碑民国拓片。即1922年冬,洛阳东郊朱圪垱村村民在汉魏太学遗址的棉田中掘出的一大一小残碑的其中小石的拓片。此碑早在晋代既已崩坏。据马衡先生说,未凿本拓片极为珍贵,当年徐森玉、马衡、许光宇、于右任等各得一份,王广庆以五十元得一份,一年后于右任以二百七十元得一份,再后来,罗振玉以五百金得一纸,未凿本现为故宫和上海博物馆等单位收藏。马衡先生捐赠给故宫博物院此碑原拓的鉴藏印章钤“马衡审定魏三字石经之记”。另有题跋:“第六行末‘尔’字篆文不损,是初出土拓本。生平所见,此为第二本。”对照院藏的这幅拓片可见,其第六行“尔”字已有半字损坏,故此幅非初拓。面对轴面,左为阳面刻《尚书·多士》篇文字拓片,11行,行存3至16字,共134字;右为阴面刻《春秋·文公》经文拓片,10行,行存3至15字,共103字。

李松涛先生所捐另一幅竖轴装裱的魏正始石经拓片,经与故宫博物院藏拓片比对,也是第三次在洛阳发现的现存最大的残碑阳面《尚书·无逸》《尚书·君奭》拓片。据记载,这块魏三体石经为民国十一年(公元1922年)墨拓本,碑阳碑阴各一纸,裱为对屏。每屏纵245厘米,横110厘米。由马衡先生捐赠给故宫博物院。

此碑1922年在洛阳出土后就被一个叫谢容章的商家买去了,这个商家因为此碑过大过重,难以运输,让一个姓白的石匠乘夜凿成了两段。未凿前,碑阳面34行,前后两行无字,行存23至34字不等,共978字。李松涛先生所捐这幅拓片为凿后所存阳阴面左半部分,17行,行存21至29字,共约431字。因未断时的初拓本十分稀少,虽此拓本价值略逊于原拓,但也属不易的存世之品。

李松涛先生当年购得的是三件拓片,只可惜有一件送予朋友且未留下第三件拓片的照片资料。如果能够知道第三件拓片内容,或许还能更多地揭开三体石经的神秘面纱。

正始石经由于面世不久即遭损毁,其对书法艺术的传承未能起到重要作用,但它对古代石刻作品有很特殊的意义,它成为汉石经的补充和完善。它用古、篆、隶三种字体自上而下对照刻录,既宣扬了典籍,又继承了壁中遗文。三体并存于儒家经典之中,并对照梳理,使之成为文字经本流传至今的唯一载体。

它为东汉末年精通“字指”(字旨),兼擅古文(战国文字)、小篆、隶书,而没有作品传流后世的邯郸淳、卫觊、张揖等书法家群体的书法面貌留下了重要参照。它是中国古代文化史、教育史、文字史、书法史上不可或缺的一页。

三体石经《尚书》《春秋》残碑拓片墨迹

纵96厘米 横49厘米 北京画院藏

作者供职于北京画院艺术部

(编辑:刘谷子)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》㉜期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享