09

楝花飘砌,蔌蔌清香细。梅雨过,萍风起。情随湘水远,梦绕吴峰翠。琴书倦,鹧鸪唤起南窗睡。

密意无人寄,幽恨凭谁洗。修竹畔,疏帘里。歌余尘拂扇,舞罢风掀袂。人散后,一钩淡月天如水。

——宋·谢逸《千秋岁·咏夏景》

文|唐瑞

编辑|卓楠

人散后,一钩新月天如水

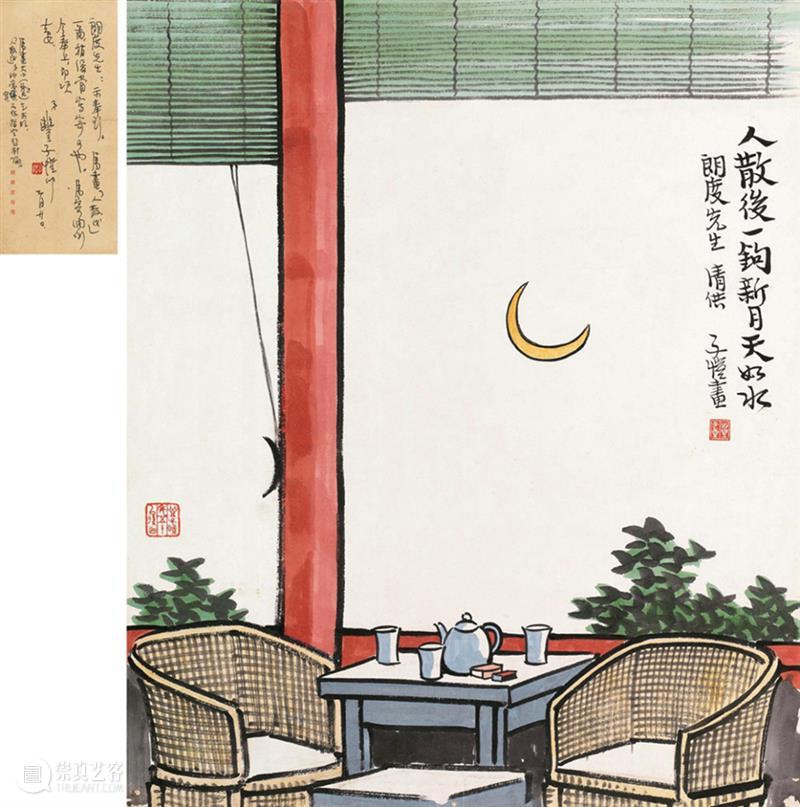

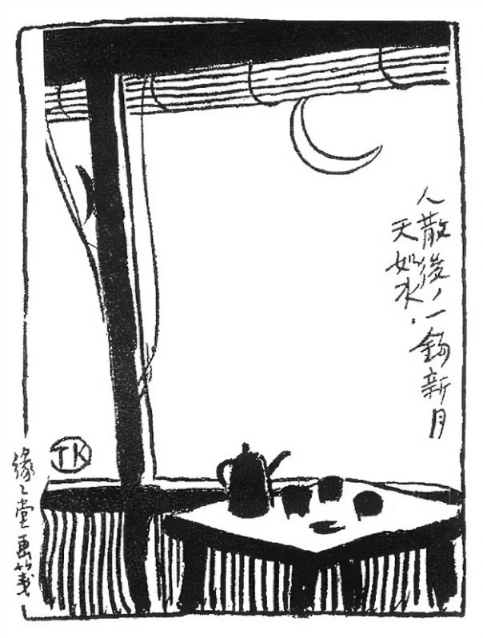

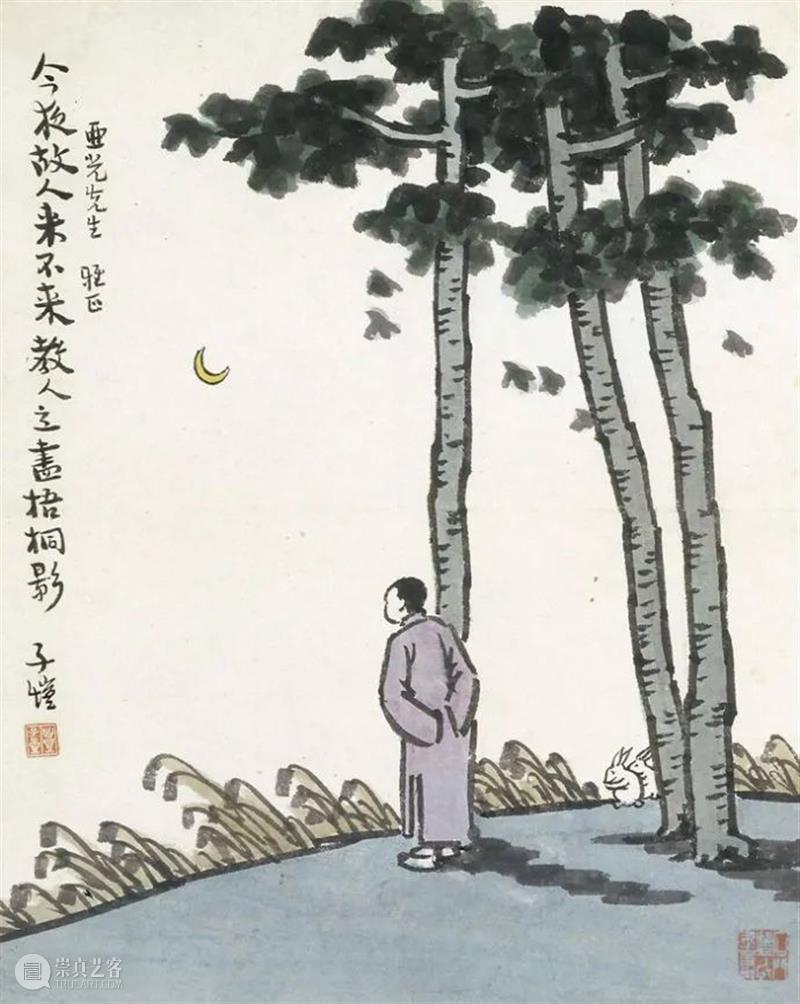

《人散后,一钩新月天如水》

丰子恺,纸本设色,八方尺

收录于1988年《丰子恺精品画集》

题跋中“人散后,一钩新月天如水”化用自宋代词人谢逸的《千秋岁·咏夏景》,富有绘画美、音乐,启发了丰子恺的绘画创作。

“宋词的阴柔之美,使其意象常选择资微之物…喜用意象所具有朦胧凄美的质感与色调,暗示青春、爱情、事业、乃至生命的消逝。”[1] 谢逸命运悲苦,幼年丧父,家境贫苦,两次科举不第。然而他操履峻洁,每月召集乡中贤士共议古人厚德之事,并抄录成册。

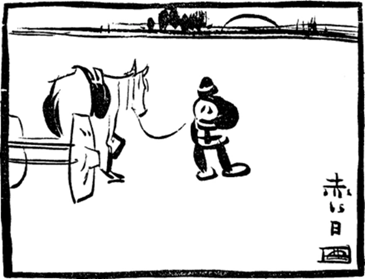

出自《梦二画集》 竹久梦二

《人散后》,丰子恺,1924,水墨纸本

丰子恺从李叔同学音乐、绘画,从夏丏尊学国文;又在1917年与同学组织桐荫画会,加入研究金石篆刻的东石社。1921年他东渡日本游学10个月。“(《梦二画集》)简洁的表现法,坚劲流利的笔致,变化而又稳妥的构图,以及立意新奇,笔画雅秀的题字” [2] 给他留下了深刻的印象。

朱自清极为欣赏水墨版的《人散后》,1924年将其收录进《我们的七月》。郑振铎把这些画作冠之以“漫画”,经常将子恺的画发表在《文学周报》上,后为子恺出版了第一本漫画集。“丰子恺的散文行笔朴素自然,风格隽永疏朗,体现出浓厚的生活情趣。”[3] 绘画中同样如此,疏朗明丽的色彩、给友人朗度先生的便笺,表露出他的温柔敦厚。

本文将从图像学的角度对设色版《人散后》进行主要讨论。

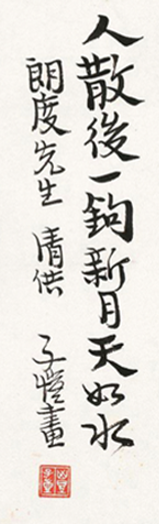

《人散后,一钩月色天如水》题跋

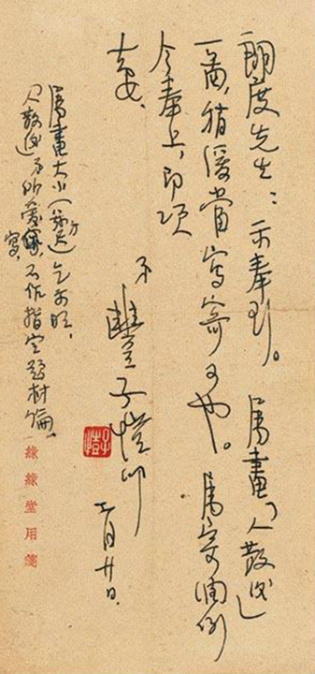

信笺,丰子恺

左:“人散后,一钩新月天如水 朗度先生 清供 子恺书”

右:“朗度先生:示奉到,属画「人散后」一图,稍缓当写寄可也。属寄润例今奉上,即颂,顿安

弟丰子恺叩 二月卄(“卄”同“廿”)日

属画大小(八方尺)乞示明,「人散后」弟所爱写,不作指定题材论。”

清供

清供起源于佛供,魏晋时期主要用于祭祀。清供器物的发展从王羲之兰亭修禊出现雏形,到汉唐时趋于完善,唐宋时达到巅峰。清供也逐渐发展为放置在厅堂书房的文雅摆设,主要类型包含盆栽小景、时令蔬果、文艺古玩和文房书画等。清供器物以“静”传神,以“物”抒情,蕴含了中国文人独具的雅致意趣。[4]

润例

出自《隋书·郑译传》,古代将请人作诗文书画的酬劳称之为润笔,而将所定的标准称为润例或润格。

“丰子恺”

于连成

2001年《近百年

书画名人印鉴》

“丰子恺年五十

后作”

于连成

2001年《近百年

书画名人印鉴》

“丰子恺”

倪文东

2002年《20世纪中国书画家印款小词典》

设色版《人散后》收录于画集,并非单独发表,所以具体创作时间较模糊。画面看似宁静美好,实际通过印鉴“丰子恺年五十后作”可以得出《人散后》作于1948年后;“缘缘堂用笺”暗含了他在抗日战争胜利后凭吊缘缘堂遗址的经历。

1927年初秋,丰子恺的恩师弘一法师来到丰在上海的住所。因丰子恺在佛像前两次抓阄都为“缘”,故称住所为“缘缘堂”。缘缘堂是他的现实、精神家园,却在1937年末被日军炸毁。他本人也在外流亡八年。画面中安祥平和的一隅,饱含对和平时光的珍视和对帝国主义的愤恨之情;或许是丰子恺与多年未见的亲友团聚后离别,聊赠一幅画常伴友人身侧。

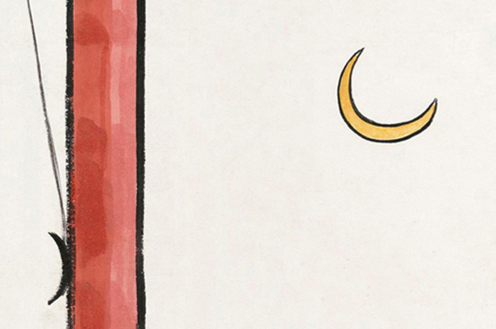

局部一:月相

《人散后,一钩新月天如水》局部 月相

月相图

通过月相图的参考,《人散后,一钩新月天如水》中的月亮为残月。他的大量作品中月亮画成“残月”,或许是惯性思维的产物,以至于残月的形状信手拈来。第二种原因是作者的主观处理,如下图左一画面中心在右下,月亮则朝左。第三种原因是作者对月相知识的记忆模糊,如《人散后》中将“新月”画成了残月,右二《杨柳岸晓风残月》把“残月”画成了新月。

丰子恺关于月亮的作品

《人散后,一钩新月天如水》月亮与挂钩

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺” 背对的月牙形像散会后遥相呼应的友人,对角线的运用给画面增添了空间感和动感,具有形式美。

局部二:树叶

《人散后,一钩新月天如水》局部 树叶

通过分析画中叶片形状,该树应该是梧桐树或杨树。进一步分析,中国梧桐主产于长江中下游地区;杨树遍及东北、西北、华北和西南等地,其中毛白杨在江浙地区也有少量分布。

梧桐树叶片

杨树叶片

寓楼的窗前有好几株梧桐树…那猪耳朵一般的东西,重重叠叠地挂着,一直从低枝上挂到树顶。

——丰子恺《缘缘堂随笔·梧桐树》

《今夜故人不来,教人立尽梧桐影》,丰子恺

丰子恺生于浙江省崇德县,今浙江省嘉兴市桐乡市。随笔中“猪耳朵一般的东西”,生动形象地展示了梧桐树叶的宽大。《今夜故人不来,教人立尽梧桐影》的描绘蕴含了作者对于故乡梧桐树的眷恋。综上所述,画中树木基本可以判断为梧桐树。

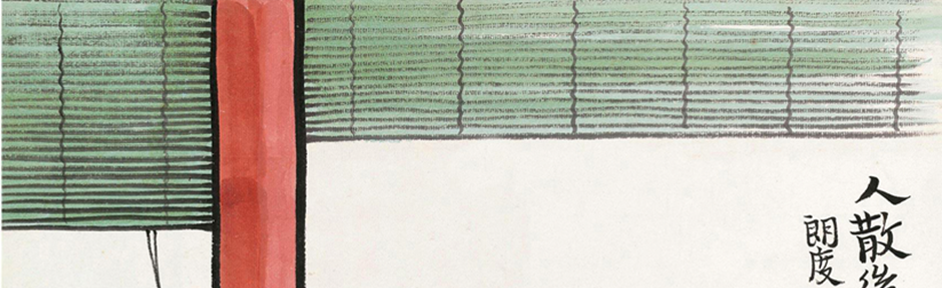

局部三:帘子

《人散后,一钩新月天如水》局部 帘子

窗前摆了几枝梧桐,我觉得绿意实在太多了。古人说“芭蕉分绿上窗纱”,眼光未免太低,只是阶前窗下的所见而已。若登楼眺望,芭蕉便落在眼底,应见“梧桐分绿上窗纱”了。

——丰子恺《缘缘堂随笔·梧桐树》

随笔体现了丰子恺对色彩元素谋篇布局的思考。《人散后》有三组颜色呼应——竹帘与树叶、月亮与藤椅、柱廊与栏杆,具有“低纯度、多种色彩营造的丰富多变却井然有序的色彩构成之美”。[6]

局部四:藤椅与廊柱

《人散后,一钩新月天如水》局部 藤椅与廊柱

“丰子恺书法把六朝人的经体书法及北魏墓志书法写活了,在运笔中,渗入行书、小草,尤其是章草笔法的自然流露,使原本明显有楷化倾向的笔画少了生硬,多了映带,一如其漫画和行文,风格独特,富有创造性。”[7]

丰子恺以书入画,通过干湿浓淡的线条塑造形体,然后覆以淡彩。两张藤椅的外轮廓以湿笔绘制,内凹的立面采用枯笔,既使画面灵动透气,又使空间具有虚实层次。廊柱“以线造型”的特点更明显:右侧的湿笔与左侧的枯笔,自然地体现了圆柱的明暗向背。廊柱的体积感还体现在色彩的层层晕染上,远观则浑然一体,近看又细腻丰富。

局部五:茶具

《人散后》局部 茶具 1924年

《人散后》局部 茶具 1948年后

凡静物的美的布置,必是出于自然的…假如桌上有一把茶壶与一只茶杯。倘这茶壶的嘴不向着茶杯而反向他侧,即茶杯放在茶壶的后面…谁也觉得这是不顺当的、不妥帖的、不安定的。同时把这画成一幅静物画,其章法一定也不好。美学上所谓“多样的统一”,就是说多样的事物,合于自然之律而作成统一,是美的状态。

——丰子恺《缘缘堂随笔·自然》

早晚期《人散后》都反映了“静物的美的布置”。早期采用点状笔触,使茶杯形状略有差异,茶壶简洁明了;同时茶具形成了重心向下的三角形,与倾斜的桌面结合,使画面空间稳定和谐,又灵动开阔。晚期以线勾勒,茶杯暗部形状略有不同,倒三角的布局给平浅的空间带来深度;烟盒与火柴盒丰富了右下角,不至于将桌面安排得过于均匀。

画家档案

丰子恺(1898年11月9日-1975年9月15日),号子觊,后改为子恺,堂号缘缘堂。丰子恺从李叔同学音乐、绘画,从夏丏尊学国文;在日本游学10个月;后从弘一法师昄依佛门,法号婴行。他的画作多以儿童作为题材,幽默风趣,反映社会现象,被录入民国时期的小学课本,他的散文被台湾国文教科书收录。其中漫画以“曲高和众”的艺术主张和“小中能见大,弦外有余音”的艺术特色备受世人青睐。

延伸阅读

[1]《宋词词境中的意象质感——兼与唐诗意象质感比较》,朱晓慧,《福建工程学院学报》,2005.10.10

[2]《绘画与文学》,丰子恺,曾载于《文学》,1933.12

[3]《丰子恺诞辰120周年,西子湖畔重温“人间情味”》,澎湃新闻,2018.10.10

[4]《“清供”元素在组画<格物>中的运用》,李晶晶,山西大学2020届硕士毕业论文

[5]《丰子恺:缘缘堂随笔》,丰子恺,北京联合出版公司,2020.06

[6]《中国十大传世名画的色彩之美》,李彦杰,《明日风尚》,2022.04

[7]《离开个性就没有艺术——简述李叔同、丰子恺、钱君匋师徒三代人的书画历程和成就》,沈惠强,《书与画》,2018.10.15

了解更多,参见《中国画鉴赏》

中国优秀传统文化系列丛书

《中国画鉴赏》

赵力 主编

高等教育出版社

2019年4月

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享