学员作品 |长春,那些被侵略被殖民的痕迹

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

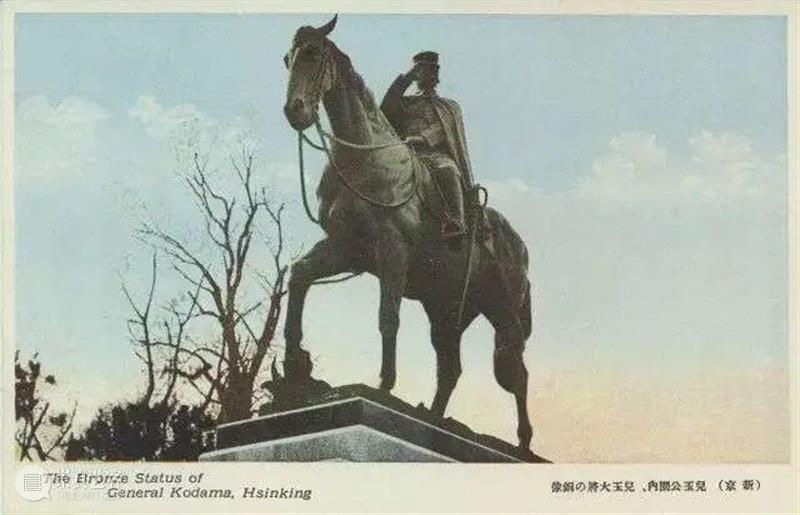

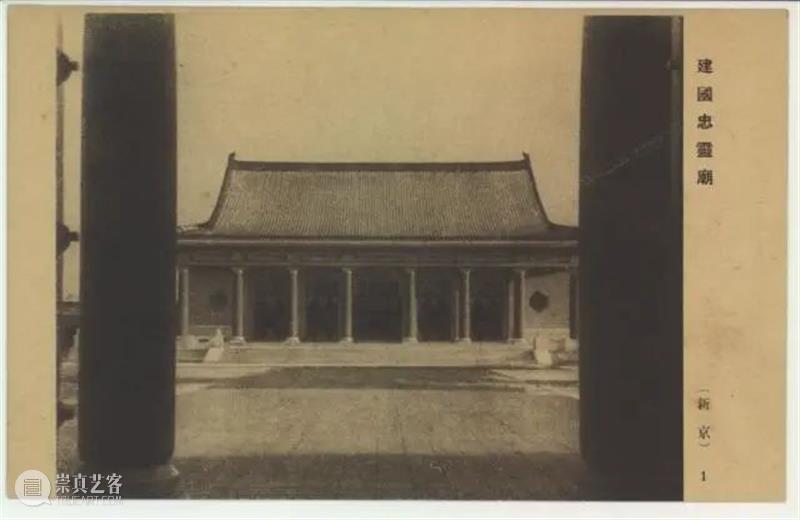

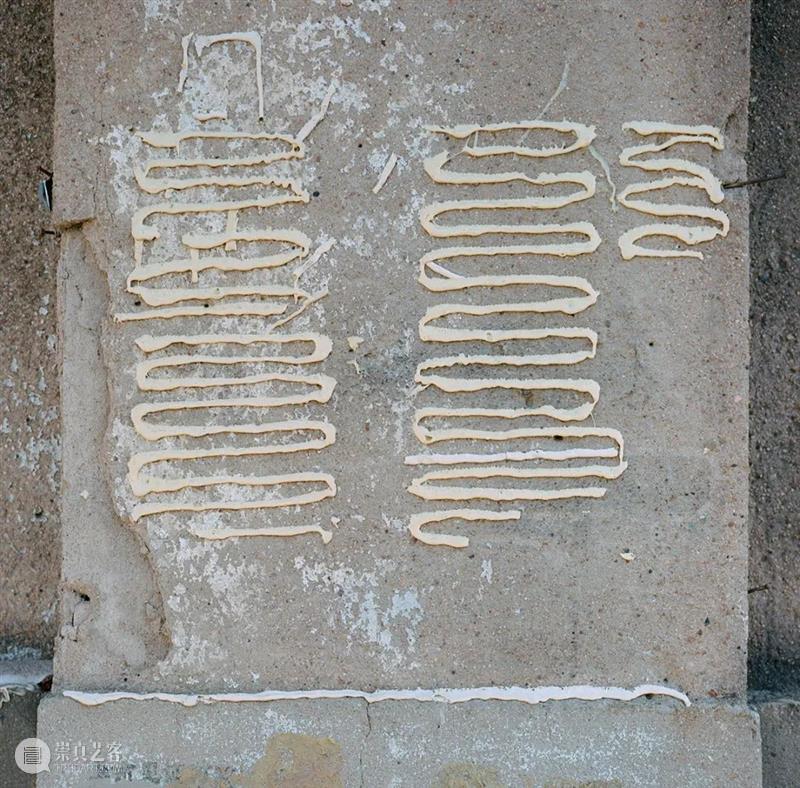

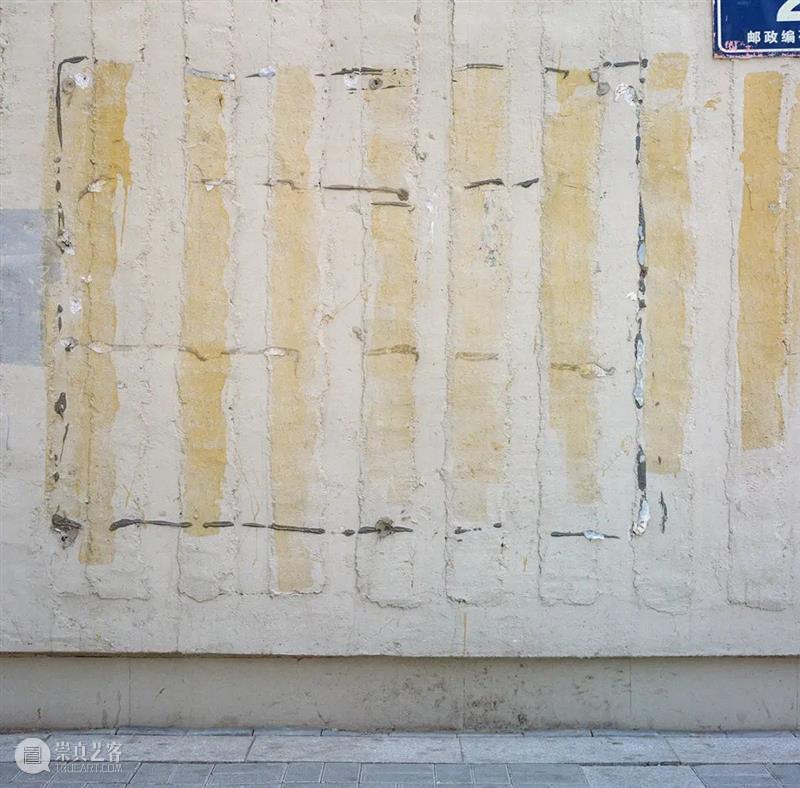

很多次,我在不同的场景被不同的对象提问:“你是干什么的?”提问的人可能是建筑的看守人、博物馆员、环卫工人、外卖员、附近的居民、老人、孩子,等等。我隐约记得,在省委大院对面的街头,我第一次被“便衣”质问。当时我正匆忙架起三脚架,想要拍摄省委大楼,这栋大楼以前曾是日本关东军的司令部。他问清了身份之后向我摇了摇头,示意我快点离开,像在警惕一个来历不明的间谍。人们怀疑或是好奇这个“闯入者”的身份,大多数时候我会说,我是一个学习日语的学生,一个对研究伪满建筑的人,一个想要通过图像探索历史的摄影师,一个在本地生活了二十几年的长春人。 两年前,我开始在长春拍摄伪满洲国的遗迹。伪满洲国是日本占领中国东北地区后所扶植的傀儡伪政权。所谓的“首都”设于新京,也就是今天的长春。拍摄的时间越来越久,我也越来越熟稔如何应对别人对我“身份”的提问。同时我也不断经历自身的拷问:陆陆续续走过了七八十个可以被称为“遗迹”的地方,我该以怎样的情感、身份、动机和立场去拍摄、介入这段历史?一段国人被侵略、被压迫的血泪史。我要如何去谈论一个拥有短暂辉煌和漫长屈辱的城市,一座创伤的城市,同时有着无法决裂的过去。我要如何去谈论现在的长春,我记忆中的长春,历史中的长春?我的拍摄是从家附近开始的。那里有一个被精心修整过的小公园。当我第一次搬到那儿的时候,它还是一个荒凉的地沟,杂草丛生,横陈着许多水泥混凝土块。这块土地被长长的蓝色铁皮围挡着,铁皮中间有一个豁口,从豁口穿过去,会赫然看到一块大理石碑,上面写着:“日军南岭地下司令所遗址”。这里曾经是日本关东军存储化学武器的仓库。当年日本开拓团在这里修建了许多地下工事。据说解放军分区在接管之后,发现地下还有很多装着深色、黑色物质的瓶瓶罐罐,有的甚至冒出了毒气,再后来,这里就临时充作了军械库。我搬过来六七年后,荒地被开发成了公园,土方从蒿子和野草中显露出来。拍摄的那天刚刚下过雨,土方中流出了汩汩的污水。我感到城市被撕开了口子,历史慢慢向我袒露出它的内部。重走伪满遗迹有两种方式,一种是官方路线,一种是散点式漫游。第一种方式十分便捷,长春基本延续着伪满时期的交通线,沿着城市的主干道走一圈,从南关走到宽城,这些景点基本就饱览过了。被官方认证的遗迹生长在城市的明面,作为城市旅游宣传和教育基地,它们依然被保存得完好光鲜。这些现存的遗址建筑基本上还在被使用,作为权力的象征物和符号,早已完成了功能的置换。关东军司令部变成了省政府,官邸别墅变成了松苑宾馆,邮局还是邮局,图书馆还是图书馆。文教部是如今的东师附小,治安部、司法部、经济部、交通部和综合法衙变成了医院。走过这些地点,我意识到长春还是一座美丽古朴的都市,八大部的外墙还保留着咖啡色、褐色、淡黄色的陶瓷贴面,内部的楼梯和地面还是淡黄色的水磨石,这在当年都是极先进上乘的工艺。重走完这条线路,不禁感叹长春在上世纪三四十年代已经完成了现代化的转型,这座城市的规划设计和基础设施系统,承载着日本人的野心勃勃。在伪满皇宫,我见到了“建国神庙”的原址,那里原本供奉着溥仪从日本请来的“天照大神”,在溥仪逃离皇宫之际,被关东军一把火烧毁成如今的断壁残垣。“建国神庙”不远处是一座钢筋混凝土制成的防空洞,平时设有神龛,空袭时就将“天照大神”搬到洞中。我好奇地走进了这个阴风习习的“避暑胜地”。青苔爬满了石阶和墙壁,我小心翼翼地沿着狭窄的台阶走下,耳边不断传来的水滴声,和我走过地面带起水花的“哒哒”声交相作响。稍微待了一会儿,身体湿的感觉可以拧出水来。第二种是散点式漫游。采用这种方式,是因为“建国神庙”的经验让我注意到城市的“暗面”——官方叙事中鲜少提及的废墟。它们要么晦暗潮湿,要么凌乱无序,上不得台面,仿佛是历史更替的垃圾,连清洁工人也无法清理的垃圾,又仿佛是城市便秘的肛肠里一坨无法排出的粪便。既然无法清理,便只能遮掩。我开始按图索骥去寻找这些废墟。我找到一份伪满时期的新京地图,对比着如今的长春地图,我要找到那些在地图上消失的建筑,在地图上不存在的地方漫游。我在史料中见过这些建筑的记载,也记得这些建筑的初始形态。当我见到了这些建筑的腐朽尸体和残骸,不由得感到脊背发凉。它们大部分随着时间自然消亡,早已失去了功能性,残破不堪,被蓝色铁皮和广告牌隔离在城市之外。有的经历了枪林弹雨而损毁,还有的被群众刀劈斧砍。遗忘让它们经历了真正的死亡,它们的尸体就是自身的墓碑。昔日用于仪式、供奉和练武场的神武殿,如今归属于一所高中,里面的武场变成了影院和剧场。机缘巧合我认识了看管这里的一位叔叔,他在附近养了一只流浪猫,平时偶尔做做木活,回廊上摆着很多他的作品。相熟之后,我获许进入其中拍摄,隐约记得他说他的同事曾在晚上守夜时听到地下室传来奇怪的声音,我把这种声音联想成一个永不安宁的幽灵。在其他的宗教空间里我也有过类似的体验,我曾经偷偷溜进被封锁的东本愿寺,不经意在花坛里踩到了一个动物尸体,被经年累月风干后依然完整的骨骼,它可能是一只小狗,也可能是一只黄鼬。它在一个荒无人烟的地方出现,那种结实的触感至今令人颤栗。此外,还有一类建筑在地图上销声匿迹了。它介于景点和废墟之间,在时代变迁中不断蜕皮,不断被嫁接和修补,早已面目全非,难以辨认。它融入了城市居民的生活形态中,在众声喧哗之中继续隐身。比如赛马场和高尔夫球场,这是日本人在长春建造的两大娱乐场地。根据伪满老地图和相关资料显示,当时的马场至少存在十几栋相关建筑,而现存的只剩下一部分看台和一座附属建筑。抗战胜利后,各地的赛马活动被终止,这座赛马场也随之被弃用,后来1950年长春修复位于儿童公园的露天音乐堂时,将赛马场看台上的木质座椅拆除,补充到了音乐堂的观众席中。文革时期,音乐堂又被改造成“毛泽东思想胜利万岁展览馆”,也就是后来东方大剧院的前身。如今,看台的残余部分隐匿在居民楼的怀抱之中,建筑的下部和周边尽数被改造成车库和厂房,背后的大部分被居民区嵌入,时常有电线横过,十分杂乱,东侧是一个小型的垃圾堆。现在,这座看台已经进化成了一座功能复杂、相互寄生的“复合型建筑”。宽城区的伪满建筑也大抵面临相似的处境。宽城区在伪满时期受满铁的影响,曾经是城市中最繁华富庶之地,银行、各种商贸公司数不胜数。如今这些建筑依然存在,但是变成了药店、水果铺子、糕点铺子、小商品批发,充满了市井烟火气。这些建筑还在呼吸,还未消亡。在离我家不远的几条街外,有一座军属小区,我几次偷偷溜进去,想要看看其中的“建国忠灵庙”——日本人建来举行宗教仪式,存放骨灰的地方。庙里平日都是封锁着的,里面用作堆放军用杂物的仓库,从铁门的孔隙中可以窥见一二。庙外门口的几个朱红色的柱子,屋顶墙体的雕花绘画有许多破损,能闻见时隐时现的尿骚味儿。正门四周的墙上写满了涂鸦,这些涂鸦既是私人的,也是公共的,有人写着英文单词,也有人写着“xx到此一游”。建筑外的墙体上用标准的美术字写着“伟大的中国共产党万岁”。日落时分,庙前的广场上人流开始聚集,老人,男人,女人,孩子,他们将白日里宁静的空间彻底激活。夏天的时候我走访了三四次,到了冬天,东北的雪一落,我又迫不及待地想看看雪后的场景。幸运的是,我碰到了看守的人,他愿意放我进去五分钟。那五分钟里,我没有心情寻寻觅觅,只记得一片白茫茫的大地真干净,什么都被遮掩住了。总之,这部分照片呈现了我以考现学的方式结合官方文献、 民间图像资料等素材进行的实地考察。现场的状态不断重塑着我的认知。这座在殖民期间被系统规划和建设的现代化都市,经历了漫长的去殖民化实践,如同容器一般,不断被各种集体记忆填充、嫁接、重塑。循环往复地覆盖、沉积,使历史本身层层相叠,形成一种阿莱达·阿斯曼所说的“非共时的共时性”。在这一部分,我尝试从私人情感和美学层面去感知长春当下的处境。部分伪满遗迹早已融合在了城市居民的日常生活中。忠灵庙外是老幼闲暇时的游玩之地,父辈在此处与少年时代重逢,神武殿的武士道练武场被改建成舞台和影院,周围的老年乐队喧闹而怡然。这些日常情境与殖民历史和意识形态复杂交织,我想要追索和捕捉的,恰是一种尚未且难以被公开承认和接纳的混杂性。在我眼中,这些遗迹并不只是储存集体记忆的文化仓库,也是可供我个人和家庭回溯生命体验的鲜明地标。在拍摄伪满时期遗留的这些建筑时,我时常将镜头对准建筑物墙体和遗迹空间中的痕迹,在后期整理过程中,我渐渐发现了这种潜意识驱动的拍摄行为,并由此延伸出我个人对“痕迹”这一概念的思考与情感投射。混凝土墙壁、墙砖、地面。我发现它们既是物理性的,也是历史性的,自发地揭示着时间维度下周围环境与人类活动的直观结果。它们是时间的画布,又或者是历史的切片,在不断被侵蚀、沉积与叠合后,生成崭新的样态。  作者:崔喻璇1999年出生于吉林长春,本科毕业于南京大学日语系和艺术与文化创意试验班,现于荷兰乌特勒支艺术大学攻读纯艺术硕士。作品涉及影像、声音、写作等媒介,关注隐秘的权力与规训技术如何渗透于身体与空间、历史与记忆之中。

作者:崔喻璇1999年出生于吉林长春,本科毕业于南京大学日语系和艺术与文化创意试验班,现于荷兰乌特勒支艺术大学攻读纯艺术硕士。作品涉及影像、声音、写作等媒介,关注隐秘的权力与规训技术如何渗透于身体与空间、历史与记忆之中。

木格堂艺术教育(MIA)集合众多创作实践及教学经验丰富的艺术家等相关从业者全程打造艺术创作者成长平台,通过作品集工作坊(留学、研修)、「摄影夜校」、理论拓展公开课、洄流(游学)工作坊、编辑与设计工作坊等不同类型的课程,使之成为集合理论研究、实践创作、编辑出版、展览呈现的全流程学习分享平台。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

作者:崔喻璇

作者:崔喻璇

分享

分享