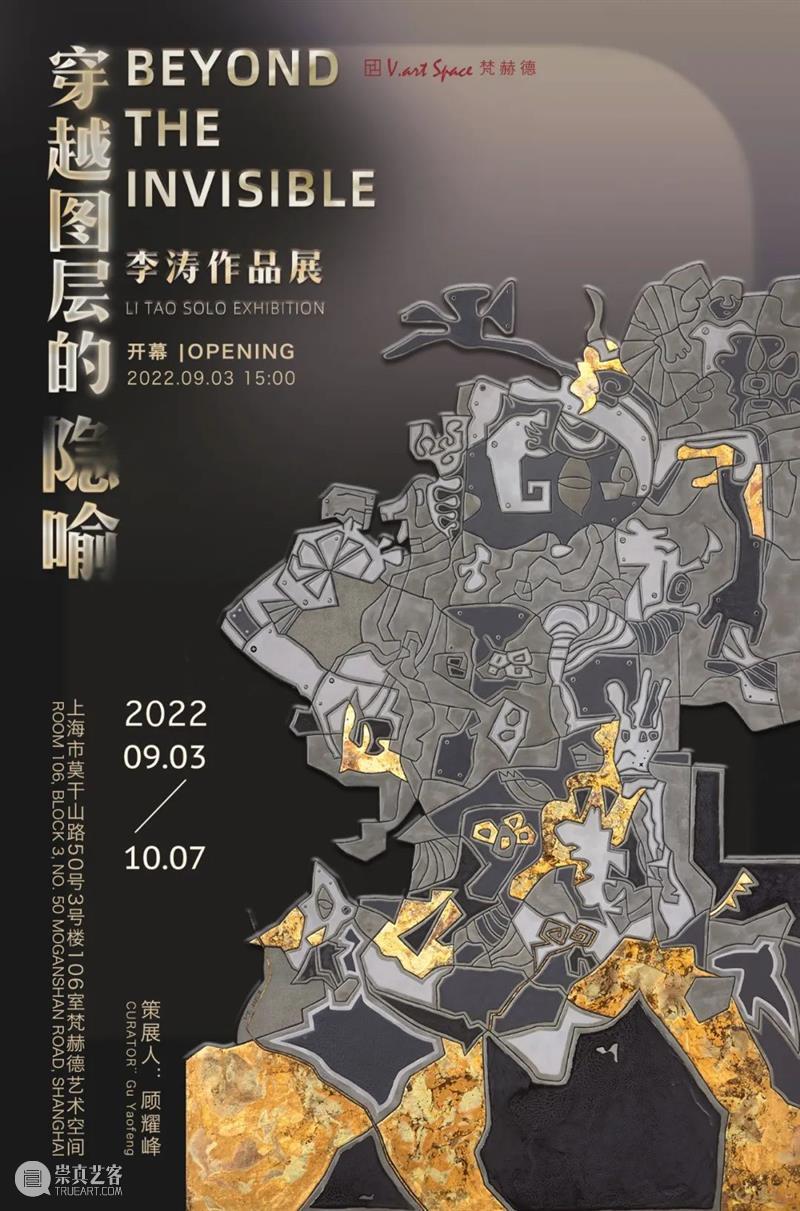

穿越图层的隐喻——李涛作品展

如果说艺术媒介是试探艺术家掌控力的武器之一,那么,能够掌控“大漆”这一古老艺术材质,便是足以证明艺术家创造力之强的一个有力证据。

无疑,李涛以大漆作为主要艺术媒介的“城市”、“心经”系列作品,可以让人忽略掉艺术形式而直观其作品内涵,就好像伯乐相马,是完全忽视了马之皮相而直击内涵的逻辑。

众所周知,并不仅仅有了诸多建筑、人群聚集就可以构成“城市”。城市的核心是人群在诸多建筑之中形成的多层次、多方位、多元化的各种关系,并且这些关系还推动着城市、人类文明的进程。李涛在这一系列中,大胆借鉴了西方立体派的表现语言,对人、物的夸张变形,辅以大漆多样的肌理凹凸质感,构成了较为当代的审美取向。通常来说,艺术家对社会、人文的思考是偏感性的,感性和思考本来就是一对矛盾体,但艺术家往往能兼而有之。这一系列的作品中,李涛将其思考和感受在作品中予以恰到好处的体现,在作品美学取向的引领下,家庭文化、爱人关系等等细节而又微观的深度,不偏不倚,有温度同时又有合适的距离。跟传统绘画大多以旁观者的立场进行表达不同:李涛既是作品内容的观察者,又是“城市”内容的介入者。这种位置的把握,使得李涛同时拥有了传统绘画和现当代艺术视角,也意味着她在以如此古老的大漆作为主要表现媒介的基础上,渐渐有了自己的艺术语言。

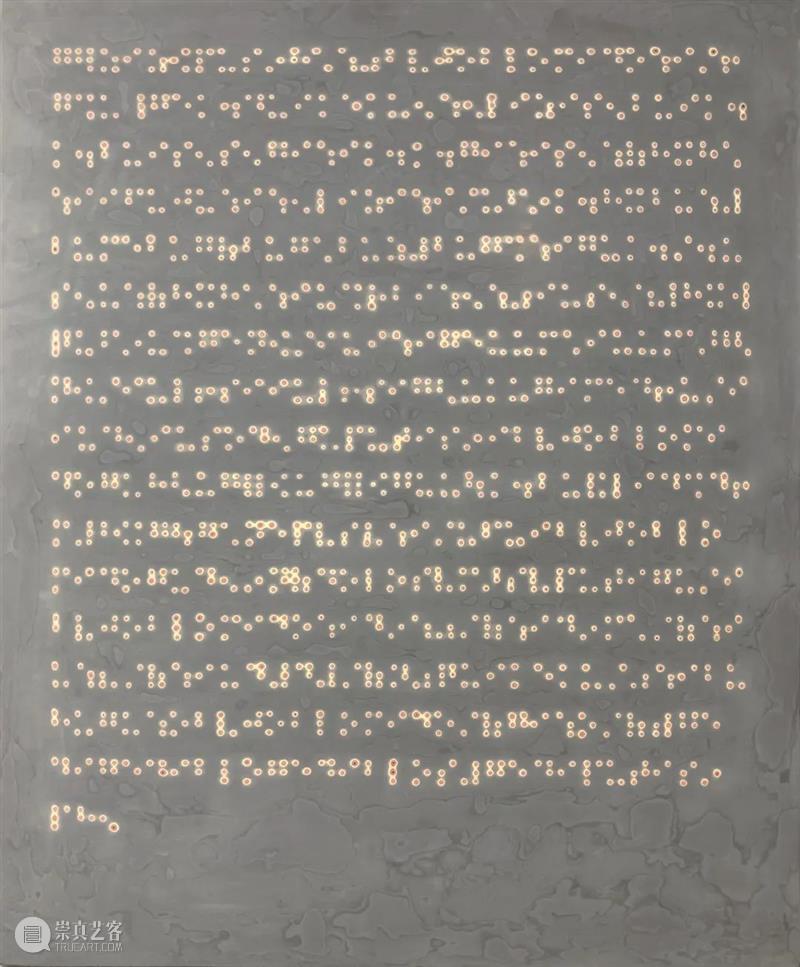

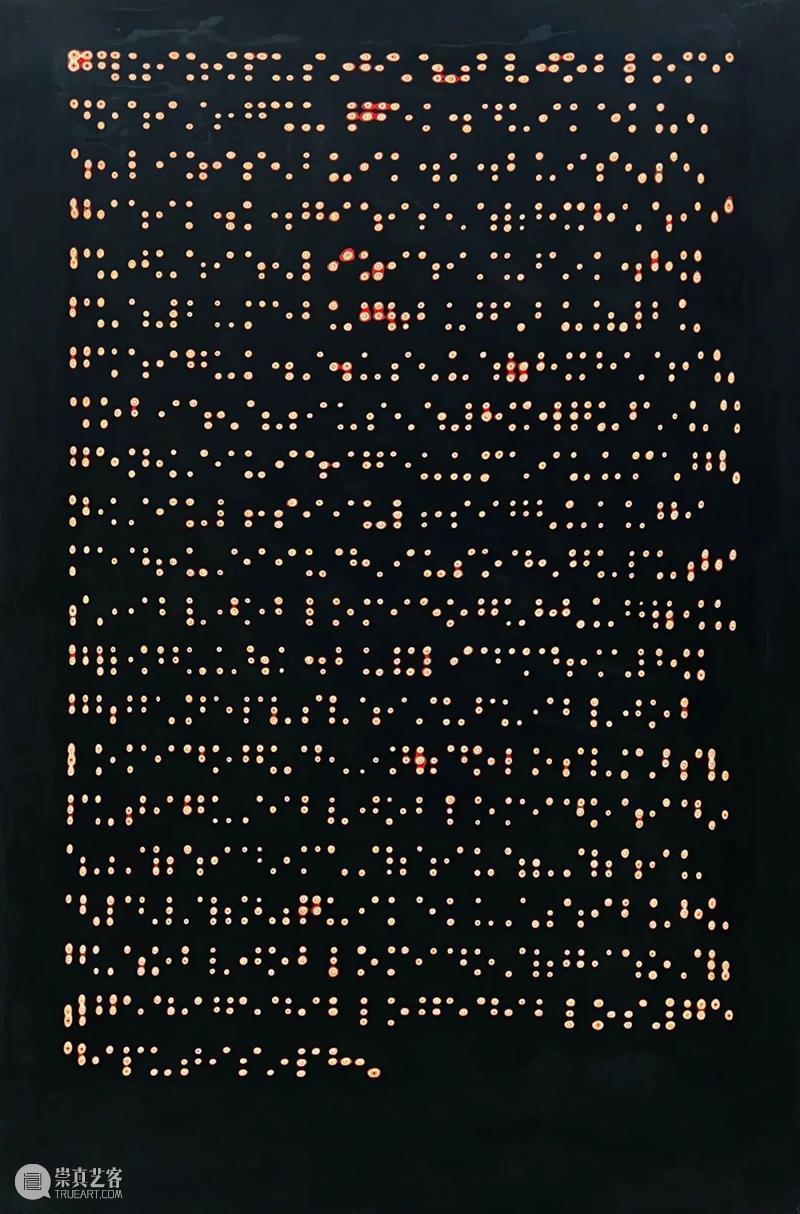

“心经”系列在内容上是用盲文记录的佛家经典《摩诃般若波罗密多心经》,这是一组充满悖论的作品。2019年底突如其来的新冠疫情席卷全球,所有人的生活状态被迫发生巨大的变化,李涛也不例外,这是促成她创作这一组作品的缘起。通过这组作品,我们可以看到李涛一方面表达着在大自然的意外猝然造访时,人类的技术力量无比苍白,希望通过祈求神明以期渡过难关;另一方面,她通过髹涂、磨显等手法,使得盲文心经失去了凹凸感,也就是说盲人通过触摸无法获知内容,而未失明的常人(没学过盲文)却读不懂画面内容,这就使得“神明”对于绝大多数人来说是失位的。因此这一系列作品共存了中式哲学的“是、又不是”的矛盾。此外,它还暗含了薛定谔式的哲学概念:在创作作品时,艺术家本人从中得到了某种信念和修炼,与他人无关;但当它亮相时,作品又成为了一个面向大众的能指群,可以引申出许多想象空间,作为创作者的艺术家又与此无关了。自然,由作品衍生的这种种可能性,并不是艺术家刻意预设的——也正因为如此,艺术的“似是而非”才显得那么可爱。

在一般意义上,人们对于“艺术”的理解是基于“表达什么”而非“怎么表达”,这往往会让人进入一种误区。实际上,艺术最有意思的地方往往是“用什么表达”。因为,在“表达什么”这一维度上,没有哪种形式可以凌驾于哲学、文学之上,人们之所以会对艺术的表达有所期待,往往是因为艺术的形式、材料本身就具有言之有物但又无从言传的模糊性。所谓“艺术的当代性”在某种程度上即是“选材”就决定了作品的意味,作品的表现媒介特性介入了作品的内涵而非仅仅是载体,所以对于李涛来说,沙石也好,金银也罢,或者是蛋壳贝母,它们都只是在大漆统领下的“综合材料”,如同中药配伍的君臣佐使一样相互成就。

在“综合材料”作为一种艺术形式已经较为普及的今天,我们理应用看待当代艺术的视角面对李涛的作品,同时我们似乎也可以确信:李涛面对大漆,就如同一个能跟她对话的小伙伴,有喜、有悲、当然,更多的是互相理解互相尊重。——这或许就是每个艺术家都需要历经的道路!

——策展人 顾耀峰

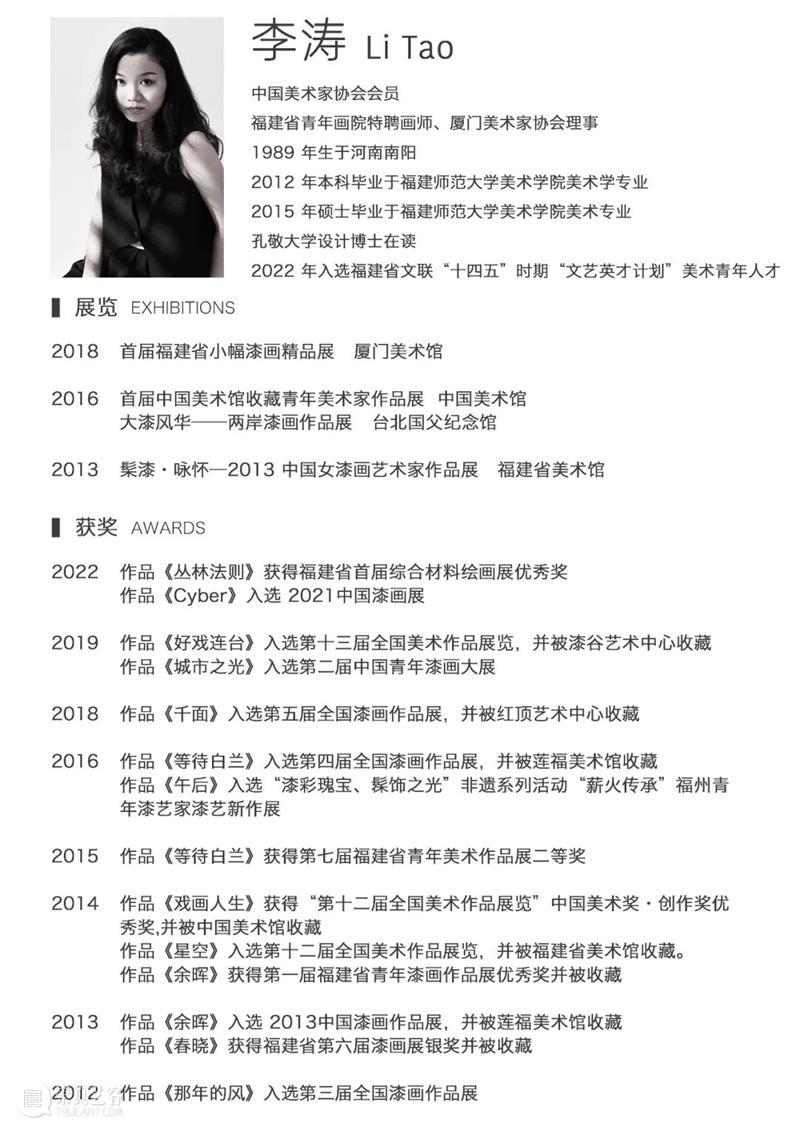

关于艺术家

- ABOUT THE ARTIST -

关于策展人

- ABOUT THE CURATOR -

>>>>>>>>>>

定位于艺术生活服务商的M50,旗下拥有M50品牌园区以及M50品牌中心。作为上海文化艺术地标的M50与世界各地知名艺术机构保持长期合作,园区位于苏州河南岸半岛地带的莫干山路50号,拥有自上世纪30年代至90年代各个历史时期的工业建筑50余幢,是目前苏州河畔保留最为完整的民族工业建筑遗存。基于这项基础之上,M50品牌中心提供包括:轻艺术展览、空间运营、园区规划、商业咨询、创意设计以及艺术策划等文化服务项目。

地址:上海市普陀区莫干山路50号

入园请提前预约,出示实时随申码(或实体身份证)及72小时核酸阴性证明

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享