LONG沙龙实录 | 龙美术馆与荣宝斋携手“南张北齐”的世纪重逢

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

沙龙直播现场,刘益谦、赵东、唐辉谈荣宝斋馆藏与龙美术馆私人收藏的张大千、齐白石作品,谢晓冬主持。摄影:shaunley

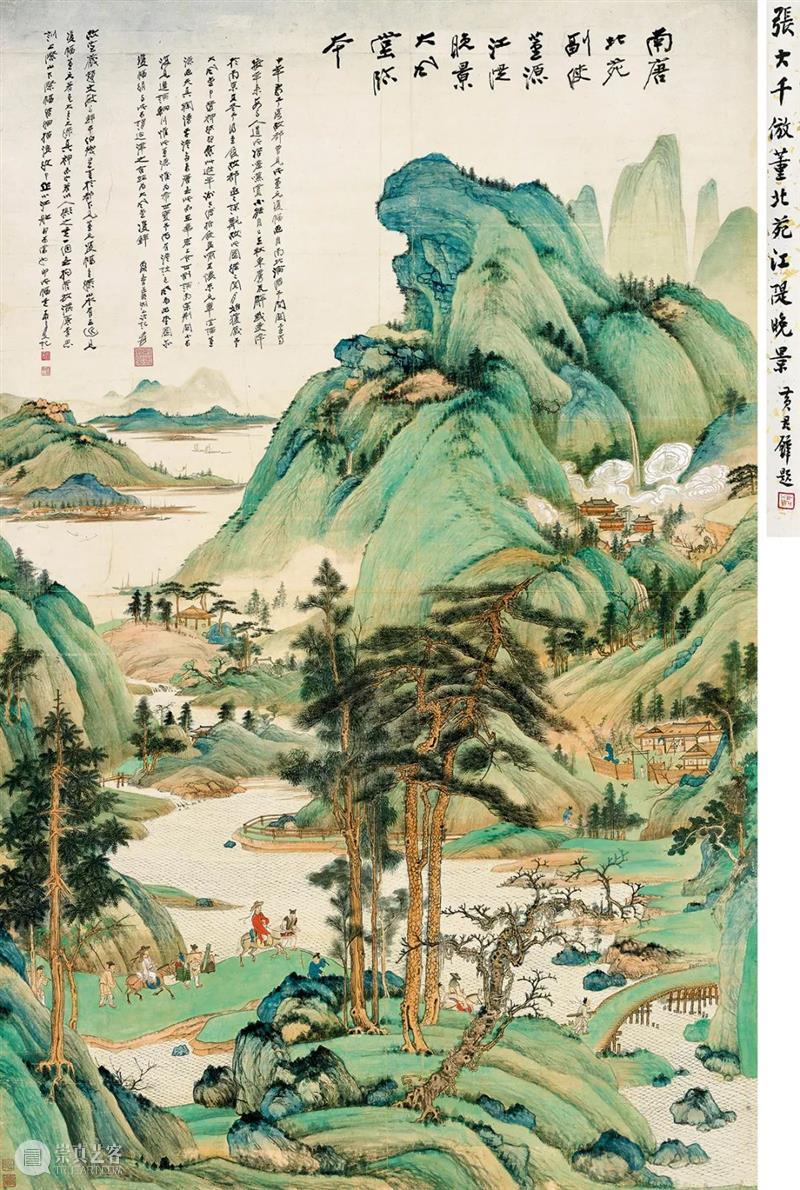

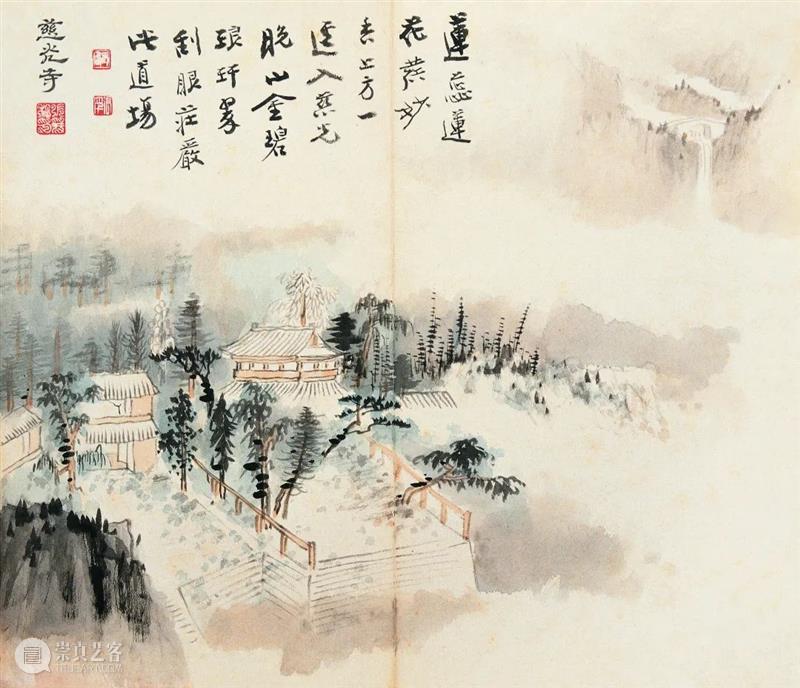

1945年,张大千历尽艰辛得到了董源的《江堤晚景图》,并将其视为大风堂的镇堂之宝。次年就临摹了《江堤晚景图》,就连尺寸大小都一样。1947年,张大千在上海举办画展,这幅《江堤晚景图》被一位实业家买走。此后七十五年,这幅画再未在上海展出。

张大千,《江堤晚景》,纸本设色,187.5×120cm,1946年,私人收藏,龙美术馆提供龙美术馆创始人、收藏家刘益谦透露说:“以往张大千的画册里都是用当年展览的照片或者黑白照片来展示这幅画,一直没有见过原作。所以当2017年中国嘉德拍卖出现这幅作品后,我就机缘巧合的买下了,也成为此次龙美术馆联合荣宝斋举办的“南张北齐——张大千齐白石书画艺术特展展览中的重要作品之一。”

“南张北齐——张大千齐白石书画艺术特展”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2022,摄影:shaunley

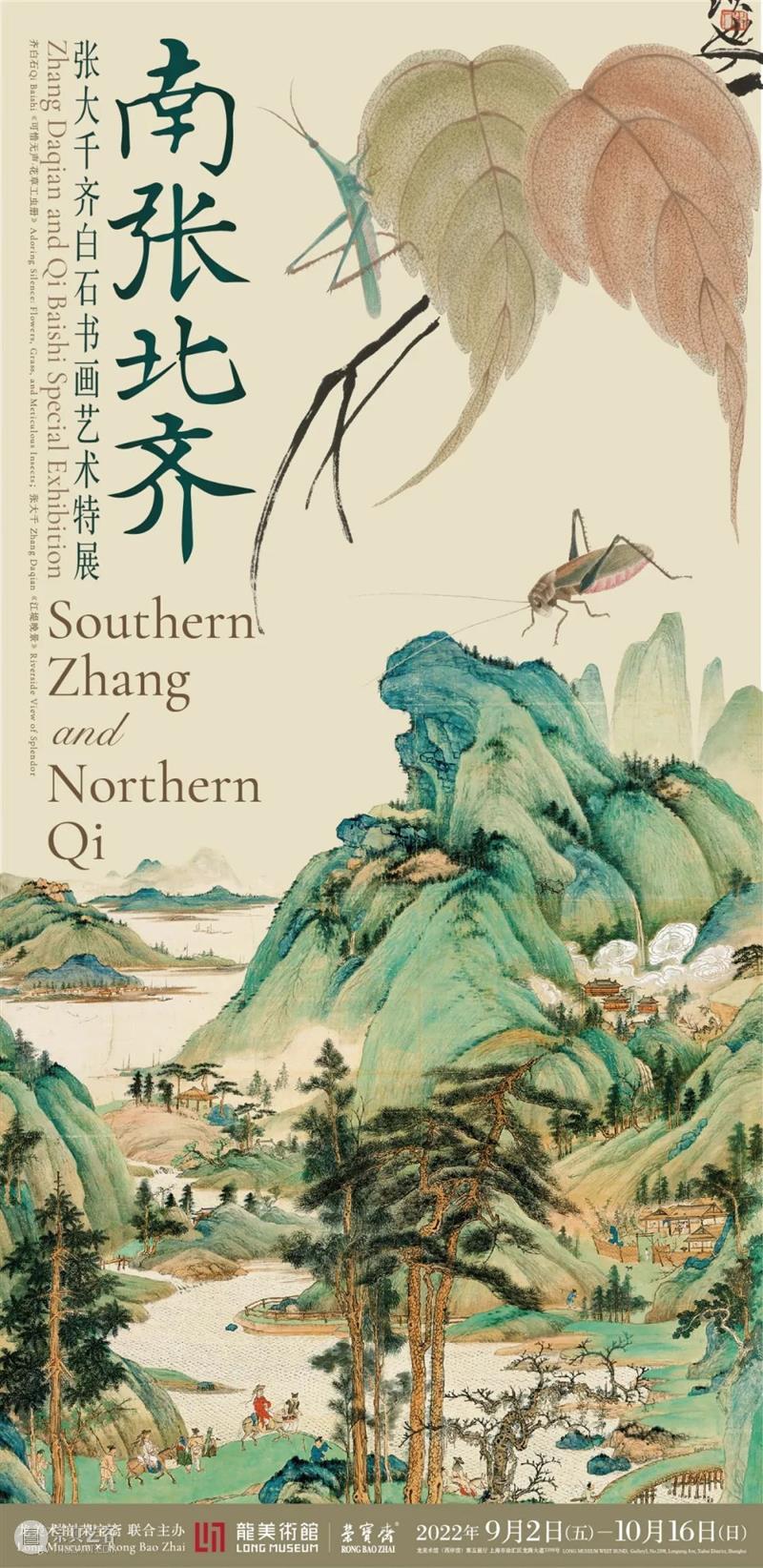

展览由龙美术馆和荣宝斋“一南一北”两家重要文化机构遴选张大千、齐白石精品力作约50件(组),实现两位艺术大师百年来的首次同场展出,堪称“世纪重逢”。其中约1/3的作品系首次与公众见面,包括七十五年未在上海展出的张大千《江堤晚景图》和荣宝斋未曾公开展出的齐白石代表作《九歌图》。“南张北齐——张大千齐白石书画艺术特展”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2022,摄影:shaunley此次展览由龙美术馆创始人、收藏家刘益谦和荣宝斋党委书记、执行董事赵东担任总策划,在艺&云杪文化创始人谢晓冬担任策展人,揭开龙美术馆十周年庆典展览的序幕,之后计划年底巡展至北京,共同推动京沪两城的文化艺术交流。关于展览主题的敲定,刘益谦坦言,“既是考虑到中国近代美术史上张大千和齐白石两位大师的巨匠地位和过往交游,也有荣宝斋起源于北方,龙美术馆生发于南方之意,所以最后取名‘南张北齐’,意义重大。”2022年,恰逢龙美术馆成立十周年,同时也是荣宝斋创立三百五十周年。“和有着350年悠久历史的荣宝斋相比,龙美术馆刚刚成立十年”,刘益谦用了“新兴”二字来形容龙美术馆。但在赵东看来,“龙美术馆是艺术界非常尊重的文化机构,文化积淀非常厚重,业界一直在关注其建设与发展。”这是一南一北两个重要文化机构的惺惺相惜,如同张大千和齐白石两位艺术巨匠之于中国近代美术史的意义:即便年龄相差36岁,纵使气质迥然不同,仍于他们的时代里于南北两地书写各自的辉煌。9月1日下午,特展举办线上沙龙活动,邀请龙美术馆创始人、收藏家刘益谦,荣宝斋党委书记、执行董事赵东以及荣宝斋副总经理、荣宝斋画院院长、中国画学会副会长唐辉畅谈荣宝斋与龙美术馆收藏张大千、齐白石作品的渊源,以及“南张北齐”两位艺术巨匠在上世纪三四十年代的交集。沙龙由本次展览策展人、在艺&云杪文化创始人谢晓冬主持。展览将从9月2日起对公众开放并持续展出至10月16日。

谢晓冬:“南张北齐——张大千齐白石书画艺术特展”源于怎样的契机?

刘益谦:办展的想法源于2020年,我去北京拜访荣宝斋集团的赵总。当时说起今年(2022年)是荣宝斋创立350周年,刚好也是龙美术馆创立10周年,所以就聊起来举办“南张北齐”展览这个话题。另一方面,张大千和齐白石两位大师在中国近代美术史上的地位无可撼动,但是这两个人可能一生中都没有机会合办展览。能够邀请有着350年文化底蕴的荣宝斋联合举办这一特展,非常荣幸。

沙龙直播现场:龙美术馆创始人、收藏家、“南张北齐——张大千齐白石书画艺术特展”总策划刘益谦谢晓冬:据说当时不到10分钟就敲定联合办展的想法?

赵东:龙美术馆作为艺术界非常尊重的文化机构,文化积淀厚重,业界一直在关注龙美术馆的建设与发展。两家都是非常重要的文化与收藏机构,双方也具备一定收藏厚度和学术高度,这次活动对于京沪两地的文化交流非常有必要。

具体到最后提出的“南张北齐”。这两位大师的作品收藏在两个艺术机构里的高度是公认的,而且对于荣宝斋而言,举办这样的展览,无论从管理到收藏序列,都可以从龙美术馆这里学到颇多。这种交流不仅会带动京沪两地的文化现象,也对两家机构未来发展起推动性作用。

沙龙直播现场:荣宝斋党委书记、执行董事、“南张北齐——张大千齐白石书画艺术特展”总策划赵东谢晓冬:荣宝斋的齐白石作品收藏非常丰富,请唐总谈谈荣宝斋与齐白石的渊源。唐辉:双方机构在发展的重要历史节点上推出这个具有重要意义的展览,是恰逢其时,恰到好处。

这次“南张北齐”,两家各有侧重——当两家都拿出重要馆藏时,这场展览就非常有看头。相对而言,荣宝斋收藏的齐白石较为丰富,荣宝斋此次上海呈现的作品有些甚至在北京都没展出过。

沙龙直播现场:荣宝斋副总经理、荣宝斋画院院长,中国画学会副会长唐辉龙美术馆的张大千作品从早期到中、晚期都有,收藏序列非常全面。而荣宝斋这次带来的齐白石作品也是精心挑选,一些手卷堪称荣宝斋的镇斋之宝,那是因为齐白石跟荣宝斋渊源颇深。解放前,齐白石到北京之后,得到包括陈师曾和荣宝斋的助力。齐白石在荣宝斋挂笔单是两块钱一尺,后来逐渐涨起来,到八块钱。这一过程中,齐白石跟荣宝斋建立的关系越来越深厚。

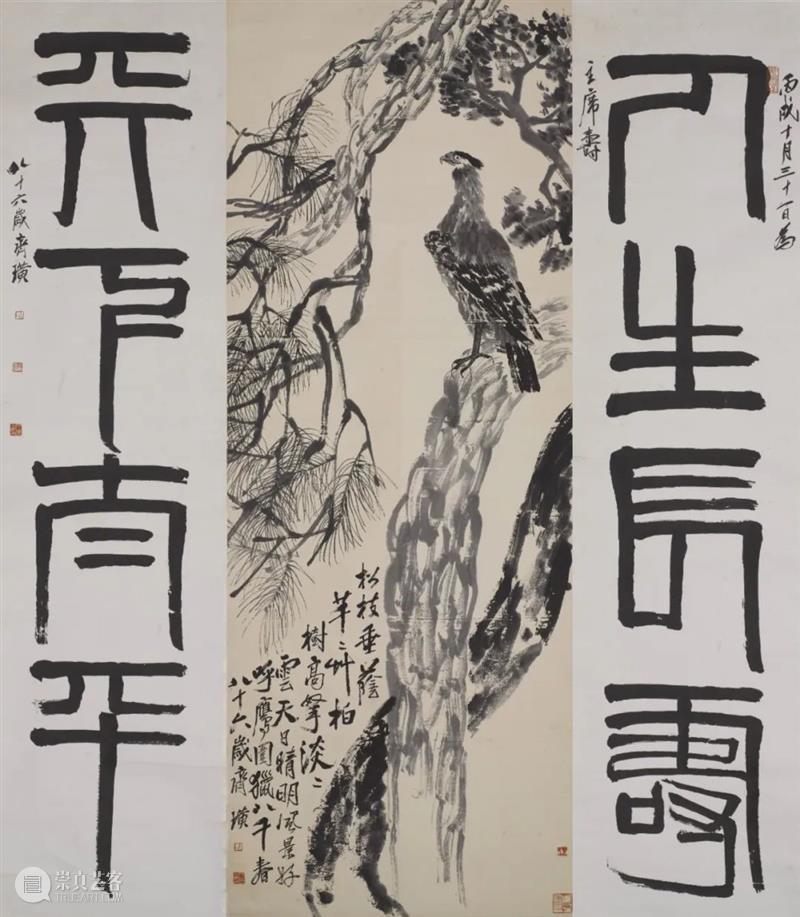

齐白石,《松柏高立图·篆书四言联》,纸本水墨,266×100cm,264.5×65.8cm×2,1946年,私人收藏,龙美术馆提供

齐白石,《遗响白云》,纸本设色,89×44cm,1918年,荣宝斋提供在荣宝斋发展木版水印时,齐白石也给予了特别大的帮助。当时在琉璃厂很多商店都做笺纸,但荣宝斋做得最好,因为有齐白石、徐悲鸿这样的很多大艺术家给荣宝斋提供笺谱,这是对荣宝斋极大的支持。后来齐白石的很多精品都会在荣宝斋销售,期间也经历过市场相对冷落的时期,但双方已经在这种反复磨合中建立起了特别牢固的关系。基于这种机缘,荣宝斋收藏了齐白石的很多精品,早、中、晚期代表作现身展览,很多作品还是首次在上海展出,跟龙美术馆馆藏的张大千精品合二为一,呈现出这场艺术饕餮盛宴。

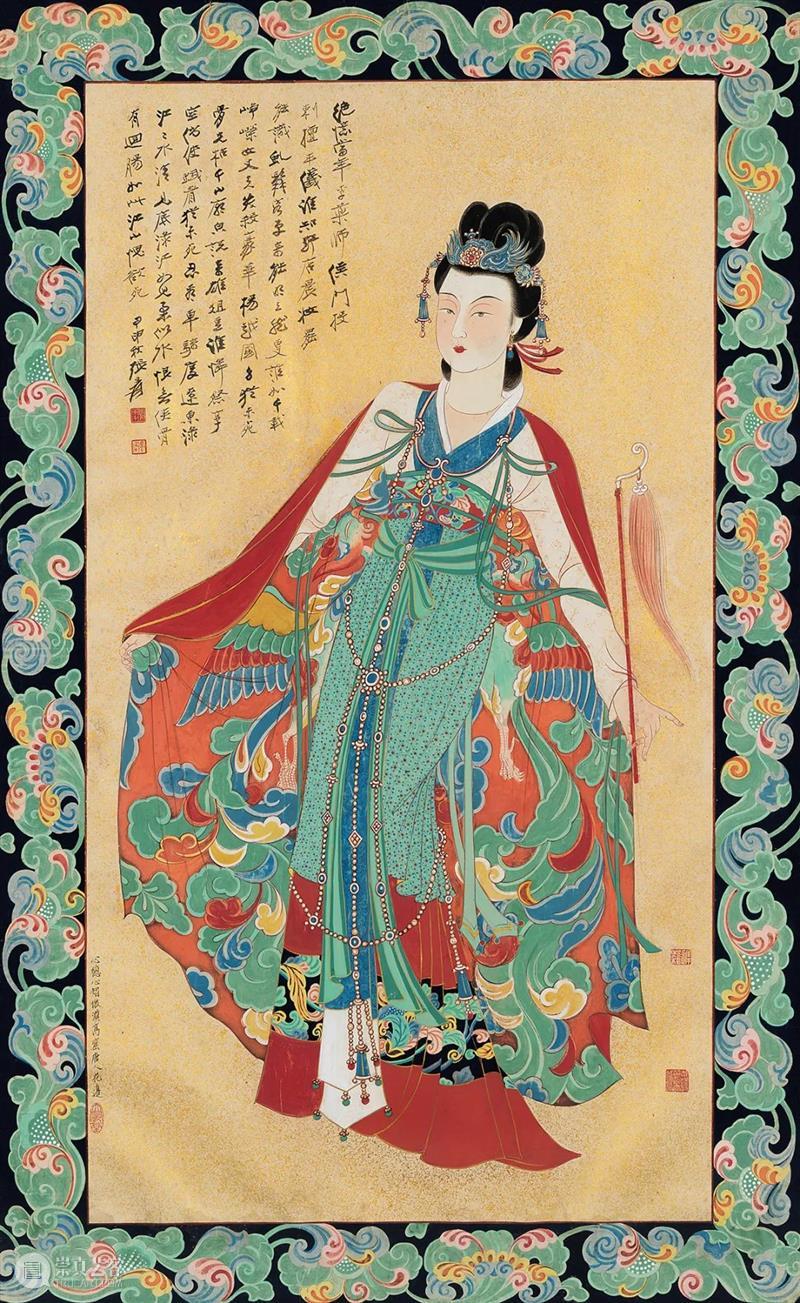

张大千,《红拂女》,设色洒金笺,125×75cm,1944年,私人收藏,龙美术馆提供谢晓冬:刘总踏入收藏市场30年,您的张大千收藏非常丰富。谈谈您收藏的张大千作品?

刘益谦:收藏需要财富,也需要机缘巧合。龙美术馆这些年的收藏,不管是张大千、齐白石,还是书画或其他各门类,归根结底都是要看自己喜不喜欢。张大千就是我比较喜欢的中国近现代书画家之一,所以当市场中出现各个时期的张大千精品,我们都会参与。经过长时间的积累后,今天龙美术馆对张大千的收藏序列是我比较满意的。“南张北齐”大展策展人、在艺&云杪文化创始人谢晓冬

谢晓冬:唐总这些年对齐白石、张大千进行过一些研究,请分享您对这两位艺术大师的看法。

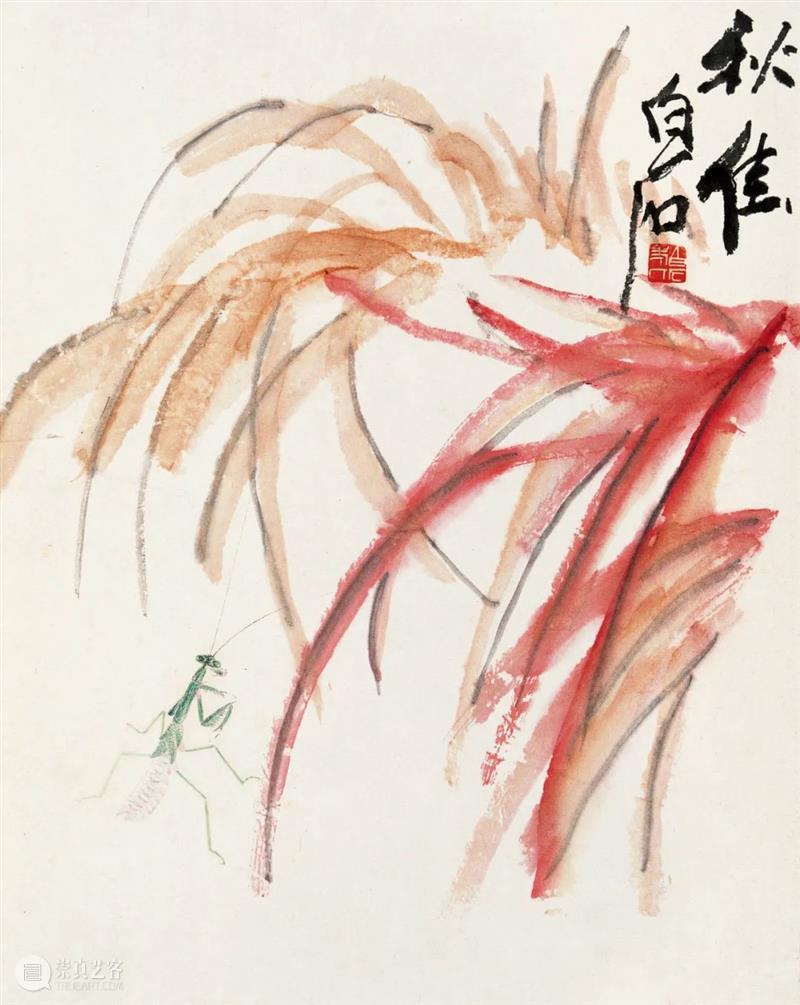

唐辉:这场展览是从艺术角度来评判的。以前最早的说法是“南张北溥”,也就是溥心畬(溥儒)。齐白石是湖南人,最初不代表北方。但他到北京定居之后,题材发生了重大转变,尤其是70岁变法之后,开始关注北方的花卉,画了很多北方题材。功力不断增强,也因为北方同僚圈子的影响,笔力变得雄强。北方造就他的“大成”,齐白石也成为北方的代表之一。

每个艺术家都有代表作,也都有成熟期。中国画家大多晚成,成熟期往往在70岁以后成为巨匠大师,称为“七十变法”。比如,吴昌硕黄宾虹70岁后风格大变,张大千也是70岁之后独创泼彩。

张大千,《灵岩山色图》,绢本设色,95×265cm,1981年,私人收藏,龙美术馆提供

张大千最早是泼墨,泼彩是他的创造,也是张大千对中国山水画史很大的贡献。他到海外以后,接触了很多西方绘画,对色彩有了很深的了解,所以创造了泼彩这种方式。龙美术馆收藏的张大千晚年泼彩都是其非常经典的作品。

很多著名的青绿作品是张大千在40岁左右画的,包括荣宝斋收藏的《华山云海图》(1940),这次拿来展出的《九歌图》(1940),都是张大千最年轻、最有气力的时候画的,非常精彩。《九歌图》之前在北京都未展出过。

张大千,临赵孟頫《<九歌> 书画册》局部,纸本水墨,册页(二十二开),36.5x23.5cmx22,1940年,荣宝斋提供齐白石和张大千的每件作品都有值得研究的价值点,尤其对后学者来说,不能光看成熟期,也要研究他早期的流变。要想收藏成规模、成序列,没有艺术家早、中、晚期的作品,就会显得在完整性上有欠缺。所以这次展览龙美术馆跟荣宝斋都是从这几个角度将重点收藏呈现出来的。

谢晓冬:张大千谈艺录总结过艺术家成功的最重要的三个条件:长寿、长寿、长寿。要年龄活得足够大,经历过学习古人、临古的路径,才能到一定年龄的时候对他的消化更加深刻,同时能够创造出自己的风格。

张大千,《黄山八景册》局部,纸本设色,册页(八开),31.3x36.5cmx8,荣宝斋提供

刘益谦:齐白石比张大千年长很多,相差36岁。相当于齐白石70岁刚成名,张大千可能30多岁就成名了。因为年龄的差异,两个人在世的时候没有机会一起展出作品,所以这次“南张北齐”的展览,我感觉有一句话讲得特别好——“世纪重逢”。这也是基于荣宝斋和龙美术馆今天有了这些收藏积淀,才能让“南张北齐”的展览百年以来首次展出。

谢晓冬:齐白石和张大千定交大概是在1930年代中期,1936年前后。当时张大千从上海到北方来,拜访齐白石。两个人不仅年龄差的比较多,性格也有很大差异,比如张大千就比较张扬,同时情商也很高。您如何看待他们两个人的性格差异和他们艺术成就的关系?

唐辉:这个问题特别有趣,尤其是后人研究他们的时候,经常会想到这样的问题。这两个人的共同点是都有极大的天赋,同时又都投入巨大精力在绘画上,都是全力以赴在创作,才有他们的今天。

但两人性格是绝不一样:张大千是“四海之内皆兄弟”,经常请客,把钱都花在朋友身上了;齐白石家里负担比较重,不爱请客,钥匙天天挂在腰里,每天家里吃多少米都要他自己量,朴实的观念伴随了他一辈子。

两个人虽然都是画家,但都是大格局。张大千在海外的影响力大,齐白石的社会地位也非常高。别看齐白石默默在家,也是来宾不断,访客很多,他很会招待朋友。最后能做到“人民艺术家”的称号,还在1955年、去世的前一年获颁联合国“和平大使”奖,周恩来总理亲自颁发,足以证明齐白石懂得交往,了解社会,还曾兼任北京画院首届名誉院长。反过来想,为什么现在很多画家怎么画也画不出来?因为没有修炼出来这种格局。

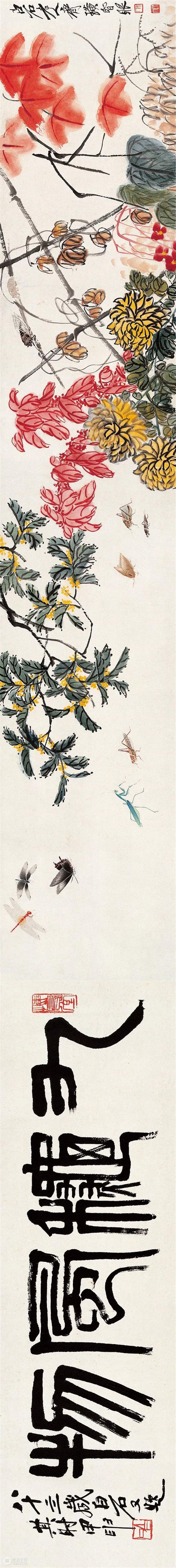

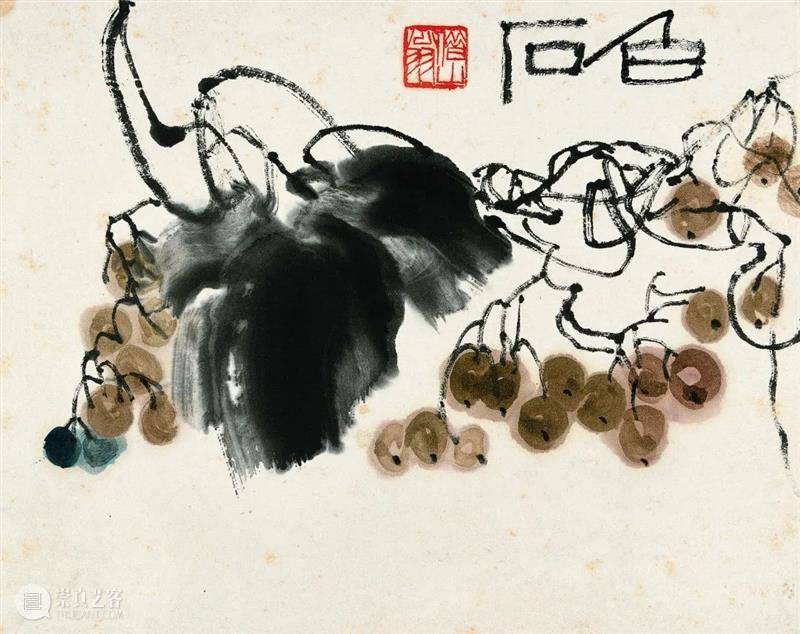

齐白石,《可惜无声 • 花草工虫册》,纸本设色,册页(十三开),29×23cm×13,1942年,私人收藏,龙美术馆提供

谢晓冬:您提供了观看展览的侧面角度。刘总能否结合自己的收藏经历,谈一谈两位艺术家的作品为何在国内外会如此受欢迎?

刘益谦:齐白石和张大千都有一个共同的特点,就是继承前人优秀传统,在前人的艺术造诣基础上不断进行创新。以张大千为例,在他近60年的艺术生涯中,前半生主要以临摹古人为主,即我们所熟知的他“血战古人”那段经历。当他把美术史上的大师都深入地进行学习、临仿之后,变成了自己的东西,进行融会贯通,才有了后半生的泼墨泼彩,才能自成一派。中国绘画讲究传承,很少有人会自出机杼、发明创造。在这种传统的影响之下,如何体现笔墨、创造自己的画风、与他人的绘画区分开,对于一个画家来讲至关重要。而齐白石是众多画家中最特殊的一位,他的作品与大多数画家的作品有很大差异。

齐白石,《九秋风物图》,纸本设色,30.3×170cm,1944年,荣宝斋提供

他很少创作山水,而是根据自己的生活经验,描绘贴近日常观察所得的花鸟鱼虫。有人说在其画中不难看出八大山人(朱耷)的影子。但他的作品中更多表现的是生活趣味,一种大俗大雅的趣味。也许这种风格只有齐白石能表现出来,别的画家很难做到。谢晓冬:张大千曾先后拜曾熙、李瑞清为师。而曾熙又是齐白石的朋友,如此看来张大千算是齐白石的晚辈。当年有很多次艺术家群展都有齐白石、张大千二人的身影。数十年后二人再次“相遇”,这次大展的举办可谓是意义非凡。谢晓冬:在未来的合作中,双方于张大千和齐白石的推广、传播,还会在哪些方面做出努力?赵东:荣宝斋是“书画家之家”,因为其重量级的收藏,又有“民间故宫”的美誉。上世纪五十年代初,新中国成立以后,荣宝斋赶上了“文物回流”的热潮,购藏了一大批具有价值的书画藏品。加之荣宝斋与齐白石、张大千、傅抱石、黄宾虹等一众大家保持着密切的交流,使得荣宝斋形成了深厚的文化积淀以文化自觉。因此荣宝斋并非通常意义上认为的商店、老字号,它早就在长期发展过程中形成了高度的文化自觉、并在学术研究层面有所建树。建国后,民间多数文博机构的宋元藏品大都以捐赠、购藏的形式被故宫等重要国家机构收藏,现藏于故宫博物院的米芾大字书法《苕溪诗卷》就是荣宝斋的旧藏。因此荣宝斋的古书画多为宋元之后的作品。但我们最精彩的收藏还是集中在近现代。我们想要建立较为完整的近现代美术史收藏体系,尽可能地将近现代名家名作纳入馆藏中。接下来,我们还会将收藏做进一步学术研究,挖掘藏品的学术价值,把馆藏建立在深厚、扎实的学术基础之上。直到今天,当市场上有精品力作流出时,荣宝斋作为收藏机构,也会尽最大努力购藏这些精品,例如前年我们有购藏的《唐人写经》被定为国家一级文物。因此,荣宝斋美术馆的文化建设、文化积累在今后将是常态。而龙美术馆作为国内最好的私人美术馆之一,其收藏的古代、近现代书画作品都堪称至精之作。这次“南张北齐”大展只是开始,双方在今后还会有更加深入的合作,会在京沪两地联合举办更多的文化展览。 谢晓冬:荣宝斋为这次展览出版了一本非常精美的画册。唐总可否围绕艺术作品的出版,介绍一下荣宝斋对于近现代、现当代名家作品的出版工作?其意义是什么?以后双方在艺术作品的出版方面还有哪些合作的可能?唐辉:这次双方的合作是近年来在文博界的大动作。大概十年前故宫博物院、上海博物馆、沈阳故宫博物院在内的三、四家文博机构联合举办古书画大展,还把《清明上河图》拿出来展出,引起了不小的轰动。这证明传统文化有其魅力所在。荣宝斋的业务比较广,有自己的出版社。50年代时荣宝斋的编辑部还为齐白石出版过画册《齐白石作品选》,并给齐白石了一笔丰厚的稿费,当时齐白石很高兴地说:“荣宝斋比商务印书馆强。商务印书馆给我的钱不如荣宝斋的多。”这虽然只是一句调侃,也足以证明荣宝斋与齐白石先生之间的深厚交往。1993年,我们有成立荣宝斋出版社,并且出版一系列著作。齐白石,《花卉工虫册 》局部,纸本设色,册页(十开),33x26.5cmx10,荣宝斋提供

龙美术馆的藏品在荣宝斋出版不仅对学术研究、资料整理大有裨益,而且在看重作品收藏著录的拍卖市场中,无疑也为作品进行了极佳的背书。荣宝斋现在正从百年老店向现代文化企业转型,也许以后荣宝斋会和龙美术馆成立一个文化机构,专门研究收藏,进行收藏背后学术整理。谢晓冬:刘总的收藏体系里中西方艺术品兼具,在您的收藏视野里,怎么看待传统文化,用收藏呈现对传统文化的思考?刘益谦:龙美术馆收藏虽兼具中西,但还是以传统为主。其中的原因与社会变迁有关。上世纪80年代前,市场上中西交流较少。但随着中西方文化的交流和融合,越来越多中国年轻人开始接受西方文化,这对我们传统文化是冲击,对文化的传承更是危机。特别是当代艺术中,很难看以表现传统为主题的中国甚至是亚洲艺术家。龙美术馆十年来也经常举办与传统、以及现当代有关的艺术展览。年轻人大多来看现当代艺术,这种现象有好的一面,但对传统绘画来说也是冲击。从古至今有无数的画家、书法家,但是能够留名于史的却寥寥无几。不是每个时代都会产生很多艺术家,如果是这样的话,可能中国传统艺术也不值钱了。谢晓冬:在当前全球化语境中,中国传统文化艺术受到一定程度的冲击。这也许是一种机遇,因为历史上很多中国文化的发展在受到外来文化互动和冲击后都成功地实现升级和发展,创造出新的艺术形态。当然要想成为真正的艺术家真并不容易的。反过来也说明张大千、齐白石两位的艺术成就之高,在收藏市场上创造了天价的原因。

齐白石,《花卉蔬果册 》局部,纸本设色,册页(十二开),27x34cmx12,1955年,荣宝斋提供谢晓冬:对此,荣宝斋在推广中国传统文化、艺术方面都做了哪些工作?赵东:西方对传统文化的冲击确实是我们必须面对的问题。因此针对于此,荣宝斋现在也在进行两方面的建设:首先是“传统荣宝”,荣宝斋作为传统文化企业,在以书画经营、收藏为主的同时,也在加强学术建设,肩负了建设当代文化的使命。并力求把荣宝斋做得更加厚重、更有品质、更有影响力。此外,我们还拥有从古代到现当代的完整收藏体系。在二级市场上有拍卖以及两项非遗,还有出版、画院,这些都是所谓的“传统荣宝”。其次是“新荣宝”,面向新需求、新美育。具体来讲,包括四个方面:数据资产实现传统文化元素和科技、产业相融合,满足艺术的新需求;构建新营销手段,加强网络平台建设;审美教育;和文旅相结合,运用到科技手段、沉浸式展览,适合年轻人审美的文创开发等。“新荣宝”的建设,对传统文化的传承和发展也许会是面向新时代的转向,这是荣宝斋要坚守的。谢晓冬:传统从来不是一成不变的。请身为艺术家的唐总谈一谈,近现代、现当代艺术的情况以及您自己在艺术现当代化上所作的实践和努力。唐辉:回望美术史能看到历朝历代的经典,实际经典都是时代创新的代表。他们的作品都是超越当时的时代,只有创新性的画家才有生命力。正如黄宾虹所说:“50年后我的画才有价值,你们才能看懂我的画。”每位艺术家是在学习传统的同时,实际上是为了把传统“放下”从而找到自我,这才是艺术家时代的责任与担当,因此他们的作品也具有时代性。而对于荣宝斋和龙美术馆更多的是一种社会责任,我们在保留经典的同时,也一定要发现新人,一定要发现新的艺术形态。因为这种艺术形态可能代表着未来。他们的艺术不仅推动了新时期美术的发展,还为他们的收藏拿下了一个主动权。藏家收藏的越早,可能得到的收益越高。对于机构以及艺术家本身来讲是两个不同的方向。但目的都是一个,就是要使艺术适应时代的发展。如果一个艺术家太关注自我,没有时代大框架下的眼光与思考,也就成为不了一位大家。作为艺术机构的荣宝斋、龙美术馆也一样,如果没有对当代新美术、新形态的扶持与推广,就不能做到这个时代的操守,不能把握这个时代的商机。所以我们在重温经典的时候也不能忘掉展望未来。赵东:无论从艺术产业,还是艺术创作的角度,时刻关注整个业界的动态都是必须要做到的。荣宝斋近年来也建立了当代艺术馆,其目的就是要关注、发现、推动当代艺术。这个当代是中西方包容、是基于传统基础上的当代。谢晓冬:当代艺术并不是没有传统,相反更应该关注有传统的当代艺术,这可能是中国传统艺术有生命力的标志。从这点来讲,这次展览无论是对于喜欢传统艺术、还是喜欢当代艺术的朋友都值得来看。

相 关 展 览

门票价格、观展流程等请点击这里

周五/周六/周日 开放夜场

热 门 展 览 Current Exhibition

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享