肖像,即一张面孔的图像,它作为艺术题材的一种,因其历史过于悠久而致难以溯源,但作为艺术领域最广为人知的创作母题,无论是在埃及法尤姆画像中人对转世永生的诉求,或是在文艺复兴时期成为恢复人之本体的撼神工具,抑或是在面孔与事物解域、再结域的古典主义时期,还是现如今置于“脸性社会”的大众传媒时代中,肖像作为某种记忆功能诉求或作为斗争工具,其功能属性与文化隐喻都伴随社会的变革而出现超线性增长。面孔作为一种视知觉的对象,只有在与另一张面孔相遇之时,面孔才得以显现。我们注视着对方的面孔,仅靠着脸部的肌肉位移来解码对象的心理动态信息。因此,面孔一旦出现,它便立即成为被凝视的中心焦点。

本次展览呈现了五位艺术家的肖像作品,它们并非在强化面孔的权力,而是透过肖像作品向观众传达隐于画面背后的私密“暗语”。观者不再受制于“面孔”的权威之下,与画面人物之间的直接对视强化了观看体验,画面中的肖像,仅是作为艺术家肉体缺席下意志的延伸。“你的身体是战场”芭芭拉·克鲁格的这一宣言是当代艺术中用身体反古典的常见策略之一,但看起来“你的面孔是战场”似乎更加适用于当下社交媒体时代的“新战争”。

厉槟源|Li Binyuan

厉槟源,脸-印迹,2018,行为与照片,100×150cm×2 ©厉槟源

厉槟源,1985年生于中国湖南永州,2011年毕业于中央美术学院雕塑系。他的作品曾在美国、欧洲和亚洲各地展出,并被纽约现代艺术博物馆永久收藏。厉槟源通过行动、录像和行为艺术表演进入日常社会的不同领域,探索身体、物质、观念认知和社会价值。其艺术实践占据了城市和农村空间,包括公共空间,自然环境或偏远的后工业区;他利用身体做为雕塑材料进行创造性的研究,以及利用断裂和重复来展现雕塑和表演如何交织在一起。在审视我们每天的经历的同时,重新确立了社会行为。

相关阅读:

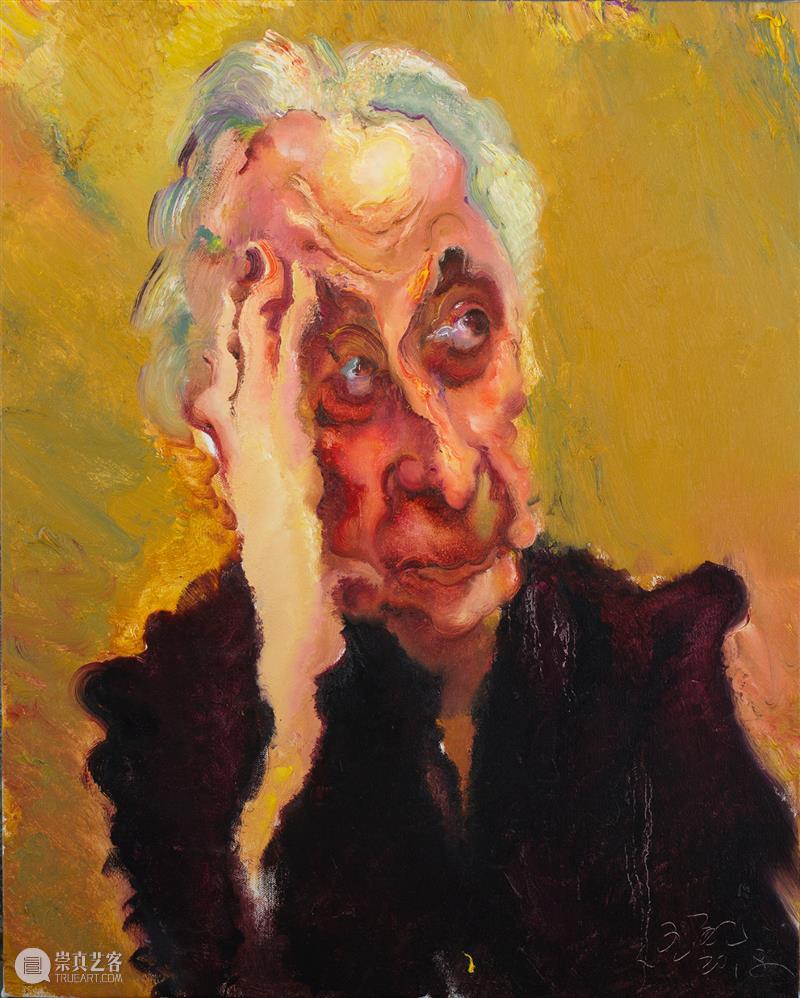

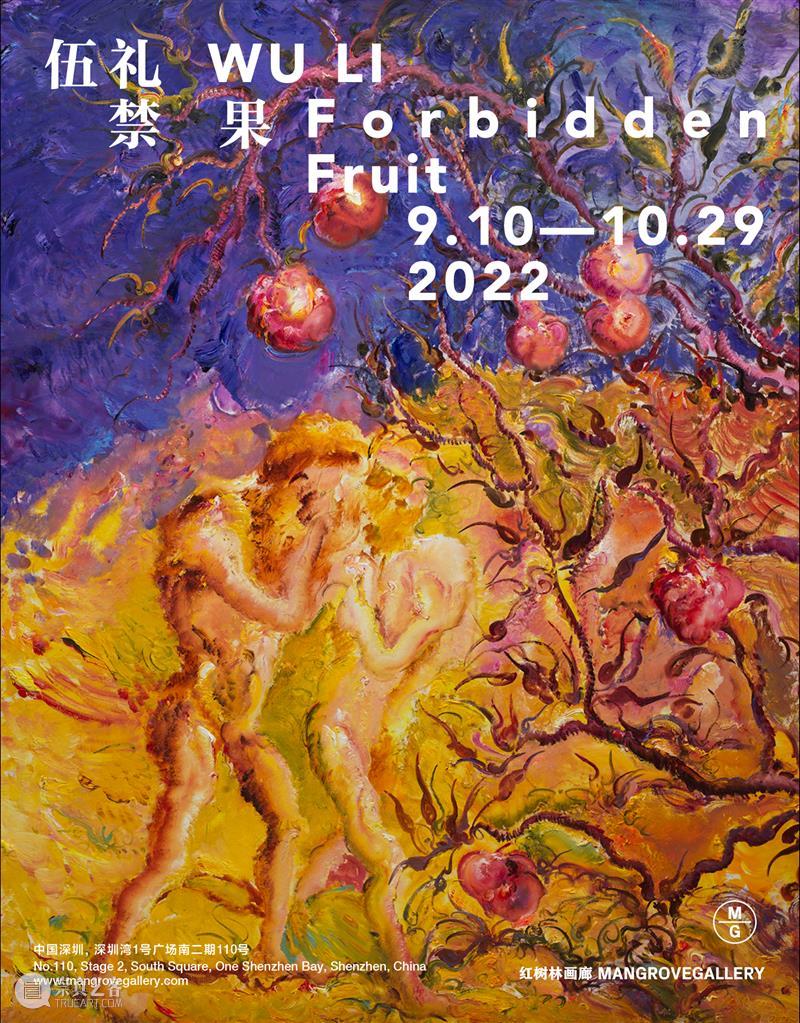

伍礼|Wu Li

伍礼,1983年出生于湖南湘潭,1995年开始从事绘画至今,现工作生活于北京。

伍礼是近年中国当代绘画表现最为突出的艺术家之一,浓郁炙热的情绪和极具表现性的绘画语言让他的作品充满着内在生命的张力,真诚而饱含能量,他所有的养分都来自对周遭生活的体验和感悟,对消瞬即逝的片段的敏锐捕捉。伍礼选取描绘的对象通常是身边人和物,对绘画的纯粹热爱在长期的观察、思考以及和媒介的对话中形成的绘画语言真挚而热烈,笃定而有力。伍礼的艺术实践衔接着近百年来中国现代主义艺术进程中的断层部分,以及从入笔即始的东方书写性在西画语言中的变革。

相关阅读:

林科|Lin Ke

林科,Shia,2022,水彩纸本,36.5×25.3cm ©林科

Lin Ke, Shia, 2022, Watercolor on paper, 36.5×25.3cm ©Lin Ke

孙逊,螺刹皇帝,2020,纸上水彩,131×114cm ©孙逊

孙逊,1980年出生于辽宁阜新。毕业于杭州中国美术学院版画系,曾于杭州创立π格动画工作室,后将π格动画工作室搬至北京,现在在北京生活工作。

相关阅读:

方凯,1983年出生于安徽六安,2007年毕业于南京艺术学院油画专业,现生活和工作于南京。

方凯的绘画有时候看似更忠实于对象形体的起伏转折、容貌体态。而另外的一些绘画则看起来不同程度的远离真实,编织叠加笔触和情绪。在一条贯穿最近六七年的时间轴里面观看方凯的线索,我们看不到那种线性和有迹可循的风格渐进,我们只能看到方凯不停地切换笔触技法,在具象与表现性之间的坐标中游移和重复。“变化”对于方凯来说并不意味着观念推进,而是一种重复,工作不断地重复是对意义的质疑,一种理性的悲观感。方凯作为艺术家,他与模特或景物之间并不是观看的关系,也不是情感的投射。艺术家与形象建立了不断重复共存的共同体,对旧的方式不断延展。

即将展出 UPCOMING

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享