恩里科·巴赫的“微物剧场”

文 / 方志凌

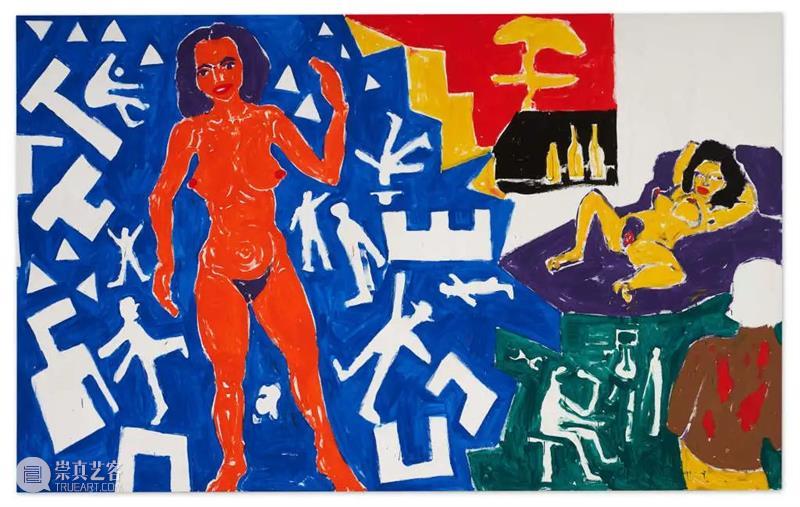

作品局部

恩里科·巴赫(Enrico Bach)1980年出生于前东德的莱比锡,9岁随父母迁徙到卡尔斯鲁厄。这样的出身,很容易让人联想到马库斯·吕佩尔兹(Markus Lüpertz)、格哈特·里希特(Gerhard Richter)、乔治·巴塞利兹(Georg Baselitz)、A·R·彭克(A. R. Penck)等老一辈德国艺术家,以及以尼奥·劳赫(Neo Rauch)为代表的“莱比锡画派”这些中国艺术界耳熟能详的出生于前东德的艺术家群体。但巴赫的作品中却几乎看不到与前东德的联系,他拥有快乐的童年时光,孩提时就迁徙到德国西部,并没有东西差异的深刻体验,当他在卡尔斯鲁厄开始学习艺术的时候,“莱比锡画派”已经非常引人注目,他对此却没什么兴趣,真正让他痴迷的,是绘画在当下的可能性。

滑动观看更多

格哈特·里希特作品《4900种颜色》(2007年)第七版

马库斯·吕佩尔兹在工作室

乔治·巴塞利兹的工作室

尼奥·劳赫的工作室

A·R·彭克作品《Frauen K.》(1981年)

©️图源网络

巴赫的绘画常常是介于抽象与具象之间的一种状态:一方面是各种几何化的线条、形状、色块的精巧组合——他似乎很倾心于机械式的严整与精微:该平行的线条不管长短、多少、看起来都绝对平行,一个色块或一组线条由浅入深的渐变,绝对像高精度印刷般精确;画面的边角关系更常常精巧得令人乍舌——看起来就像是很典型的几何抽象绘画风格;而另一方面,这些由几何线条、形状、色块精心构成的画面,却常常让人联想到一些并没有什么特殊含义的寻常物品:半开的百叶窗、拼合的瓷砖墙、随意叠放的文件、纵横交错的废纸条……不是细致入微地记录这些寻常物品的某个动人的视觉瞬间,而是抽取它们简洁的形状、微妙的视觉肌理、精致的人造色彩、以及繁复多变而又井井有条的工业化秩序……在一种冷淡的戏剧化的光影氛围中,这些往往泛着清冷的金属光泽(或电子屏幕散发出的荧光)的琐细物品被抽离了日常特性,以严肃的几何化的面目,井井有条地演绎着各自独特的视觉魅力。

恩里科·巴赫

LRRR

2021

布面油画

100 × 80 cm

恩里科·巴赫

LRGG

2020

布面油画

195 × 155 cm

恩里科·巴赫

LBRB

2021

布面油画

195 × 150 cm

2019年以来,巴赫的绘画出现了一些新的变化:一是画面的几何形态似乎不再受日常物品的限制而越来越具有独立性,几何化的线条、形状未必构成某种日常物品,而是作为一个自足的“几何化的世界”的构成元素;其二,原本就颇为戏剧化的光影氛围被进一步强化为一种神秘的超现实的剧场氛围;其三,基本的视觉结构,也从那种不惮工巧、严整得令人乍舌的几何构成,逐渐转向一种依然严密但却更自由、随性的复合关系;其四,作品中虽然同样充斥着许多日常元素,但作品的整体意象更自由多变,常常可以看到与西方现代绘画历史的关系,比如超现实主义,毕加索等人的综合立体主义,以及波普艺术等等。形形色色的线条、色块就像是一个个在逼仄的舞台上尽情绽放的几何化的生命体,它们重叠、挤压、倾轧、拥抱,它们相互避让、四散而开,它们自由自在地幻化、扭曲、翻转……作品的情调也更加丰富:有的紧张焦灼、有的壮丽恢弘、有的幽默诙谐、有的轻松惬意、有的浪漫神秘……这些变化——尤其是他近两年创作的一批作品,将画面分为两部分,每个部分都独立饱满,相加则构成更丰富的视觉冲突与平衡关系——意味着他已经从深受伊米·克诺贝尔(Imi Knoebel)影响的“再设计和简化”,步入一个更自由也更广阔的“微物世界”。

恩里科·巴赫

LRGB

2021

布面油画

100 × 75 cm

恩里科·巴赫

LGRG

2021

布面油画

195 × 150 cm

恩里科·巴赫

LGRWB

2021

布面油画

240 × 180 cm

巴赫的绘画常常让我想起莫兰迪(Giorgio Morandi)的静物画,不是因为绘画语言的相似,而是他们运用母题的方式:莫兰迪一辈子都在摆弄那几个瓶瓶罐罐,他的瓶瓶罐罐其实构成了一个极具戏剧氛围的很人性化的独立世界;截至目前为止,恩里科·巴赫也一直在摆弄着他的几何形态;而他的几何形态的也正在构成一种极具戏剧氛围的很人性化的独立世界,一个可以不断自我演化的无穷无尽的“微物剧场”。不过,作为一位80后艺术家,巴赫作品的视觉特质与莫兰迪的相去甚远:机器切割般简洁精致的边线,边线下自然形成的浅淡阴影,泛着工业烤漆光泽(或电子屏幕发出的荧光)的精致而冷酷的质地……在整洁、精工、冷艳的“机械之美”中,却又仿佛隐含着幽幽思虑与淡淡温情。恩里科·巴赫的绘画,就像是以宗教画的庄严与恢弘,抒情诗人的敏感与委婉,精工制造的严密与精确,幽微而执著地上演着的几何化的琐细之物的戏剧——这个日益富足而又日渐贫乏的丰裕时代的日常戏剧。

方志凌,1970年出生,艺术评论家、独立策展人、湖北省美术院美术馆馆长,长期跟踪观察中国与国际当代艺术的关系与发展、演化规律。

关于艺术家

恩里科·巴赫

1980年生于莱比锡,现生活、工作于卡尔斯鲁厄。

恩里科·巴赫2010年毕业于卡尔斯鲁厄艺术学院。2010至2011年于古斯塔夫·克鲁格教授研究生班学习。2013年获卡尔斯鲁厄艺术学院新秀奖,2012年获波恩艺术基金会奖金,2011年和2007年获卡尔斯鲁厄艺术学院奖,2010年获史蒂芬·巴尔肯霍尔驻地奖学金。他的作品被欧洲和亚洲许多重要艺术机构、私人收藏,是德国年轻一代艺术家中的佼佼者。

关于画廊

偏锋画廊坚持对中国当代艺术进程的洞察以及对欧洲及战后艺术大师的探索,并在两者的对话与碰撞中寻找各种可能的艺术力量。偏锋既是中国最早推动抽象艺术研究与发展的重要画廊,也是持续探讨具象绘画在当下多种可能性的主要机构。我们深信,艺术的体验产生于一个又一个的变革中创造的新世界;艺术家的作品正是探索世界的第三只眼睛。对于收藏家,偏锋为其提供专业知识,鼓励他们发掘个人独特的视角,只因两者的充分结合才能构建卓越的收藏。我们希望更多的藏家可以秉持鉴赏家的心态,更深入地理解当代艺术以及欣赏画廊发掘、重塑并坚信的艺术家。

About the Gallery

PIFO Gallery concentrates on the participation of the course of Chinese contemporary art and the exploration of post-war European master artists and seeking for all possibilities of art power in the dialogue and collision between the two aspects. As a major gallery in China specialized in the study and promotion of abstract art, and also the main institution to continuously explore the various possibilities of figurative art at present, PIFO is convinced that the experience of art emerges from the new world created by one revolution after another; The artist's work is the third eye to explore the world. For collectors, PIFO provides expertise and encourages them to explore their own unique perspective because only the combination of the two can make a great collection. We hope to see a growing number of collectors to take on the roles of a connoisseur, with a more in-depth understanding of Asian and Western contemporary art, and appreciate the artists discovered, reshaped and firmly believed in by the gallery.

媒体 / 图片垂询

Press enquiries/images

张梅颖 Mabel Zhang

mabel.zhang@pifo.cn

T: +86 10 59789562

其他垂询

All other enquiries

王彧涵 Sophia Wang

sophia.wang@pifo.cn

M: +86 18210011135

孟玥辰 Meng Yuechen

mengyuechen@pifo.cn

M:+86 13466332576

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享