昼夜星驰,涉彼狂澜。

这里有珍珠般的海岛,散落在云飞浪卷的海面上;

这里有数以万计的船舶,航行在千年繁忙的海上丝绸之路上;

这里的辽阔海域与深蓝海底,藏着千百年来的海洋生命之谜。

南海上的西沙晋卿岛。图\视觉中国

这里是南海。

南海,作为我国三大边缘海之一,凭着350万平方公里的海域面积,成为我国近海中面积最大、水最深的海区(平均水深1212米,最大深度5559米)。

南海的无穷魅力不仅仅在广阔美丽的海面上,海底也藏着一个神奇的,有着星空般众多令人遐想的生物世界。

高耸的海山,幽暗的海底峡谷都藏着怎样的秘密?

深海藏着一个不见天日的「黑暗生物圈」,它们究竟是如何存活下来的?

欢迎一起来探秘神奇的南海海底世界。

海山、峡谷与浊流

海底像大地上一样,有地势平缓的平原,巍峨高耸的海山,还有海山与海丘排列而成的海山链。

在我国已经公布的255个南海海底地名中,包括海山102个、海丘90个以及5个由海山、海丘呈线状排列而成的海山链。

深海资源勘探与科学研究,都离不开高新深海装备,图中为潜龙一号和潜龙二号,二号的外形非常萌。图\《中国国家地理》杂志2018.08

南海海盆是一个断陷盆地,中部有一条东北-西南向断裂带,在地质史上向东、西两边扩展,形成了深海盆地。

在海盆扩展过程中,残留的陆块碎片,成为海底高地或下陷为海槽,其间有断裂发生,成为海底火山喷发堆积的熔岩高地,露海面形成高尖石式的海岛。

南海盆地形成一系列东北-西南向的隆起高地和深邃海槽相间排列的海底地貌。

“潜龙三号”探索海域海底地形图。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

珍贝海山位于黄岩岛以西的海域,是珍贝-黄岩海山链上的一座高4000米左右的典型海山,山顶离海面只有两三百米。

“蛟龙号”通过对这座海山的考察,以此揭示南海海山的“生命演化”。

珍贝海山海底地形图。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

石学法研究员说,珍贝海山顶部的岩石特征显示,这座海山曾经达到近海平面的高度,并发生了爆炸性的火山活动,随后由于火山口塌陷和重力均衡作用发生沉降,降到了目前的深度。

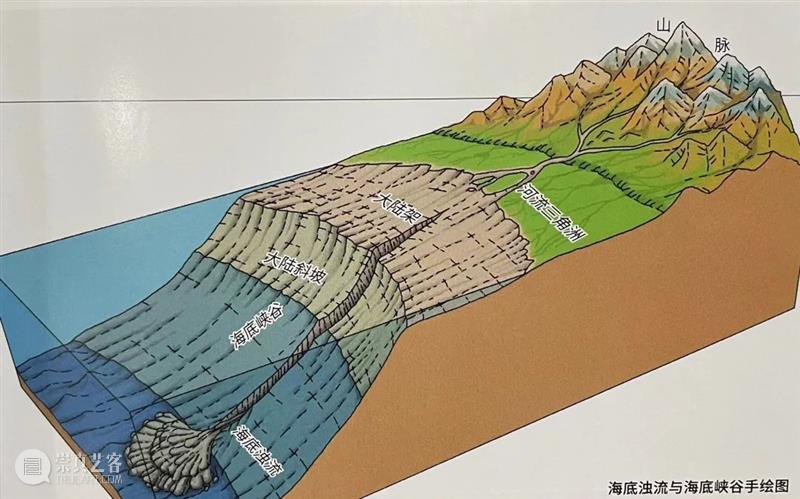

海底浊流与海底峡谷手绘图。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

海山从底到顶出露着从玄武岩到粗面玄武质安山岩的碱性岩石序列,结合精确取样位置和高精度年代学研究,可以看出这座海山经历了从早期的玄武质火山活动,到稍晚期偏中性的火山活动特点的演化,反映了南海海山形成演化的复杂性。

沿着海山向北看,北部陆坡有多个海底峡谷群,比如澎湖峡谷群、神狐峡谷群、一统峡谷群由东向西分列。

在世界范围内,几乎所有的大陆坡都有海底峡谷的存在,而海底峡谷的产生,多数是海底浊流冲刷的结果。

那么海底浊流到底是什么?

它类似于陆地上的泥石流或雪崩,是地球上大体积碎屑沉积物远距离搬运的最重要过程。

搬运距离能有多远呢?几百乃至上千公里,可以直达深海海盆。

一次大型浊流的沉积物搬运量,可以超过全球所有河流一年入海沉积物的总和。

这么大的能量,难怪能冲刷出海底峡谷。

对科学研究而言,南海海底峡谷群,是全球公认的研究现代海底浊流过程及其沉积的天然实验室。当“蛟龙”号真的来到了2900多米的海底时,才发现这里与科学家的推测是完全不同的。

蛟龙号出海。图\网络

原以为是浊流冲刷下的堆积型沙坡,实际上是侵蚀型沙坡。

还有更多现象证明了这一结论:比如突然出现的七八米的陡崖;多块疑似玄武岩基岩,上面还长着柳珊瑚、黑丑珊瑚,和一只上百年的海葵。

海葵长这个样子。图\视觉中国

这些固着底栖生物的长期存在,表明这一地区并无明显沉积,应该就是侵蚀区。

“蛟龙”号的另一个重要发现是在台湾海底峡谷探寻到的,这里的地形变化相比前人研究要剧烈得多;

航拍台湾岛。图\视觉中国

而这些发现对根据地形推算古浊流速度和厚度至关重要,同时有助于研究海底浊流的沉积物输运量及全球碳循环的贡献。

冷泉生命系统

深海冷泉是地球生命史上最激动人心的科学发现之一。

这是一个与“万物生长靠太阳”完全不同的“黑暗生物圈”。

位于南海西沙海域的海马冷泉,正是我们“深海勇士”号载人深潜器,探访到的一片海底的“生命绿洲”。

冷泉生命系统手绘图,绘图\项乐。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

海马冷泉的浅表层富含天然气水合物,海底出露大量不同形貌特征的自生碳酸盐岩,主要呈结核状、结壳状和层状。

而冷泉的初级生产者主要为甲烷氧化菌和硫酸盐还原菌。这些初级生产者,吸引了管状蠕虫、蛤类、贻贝类、多毛类、海星、海胆、海虾等初级消费者,以及鱼、石蟹等高级消费者。

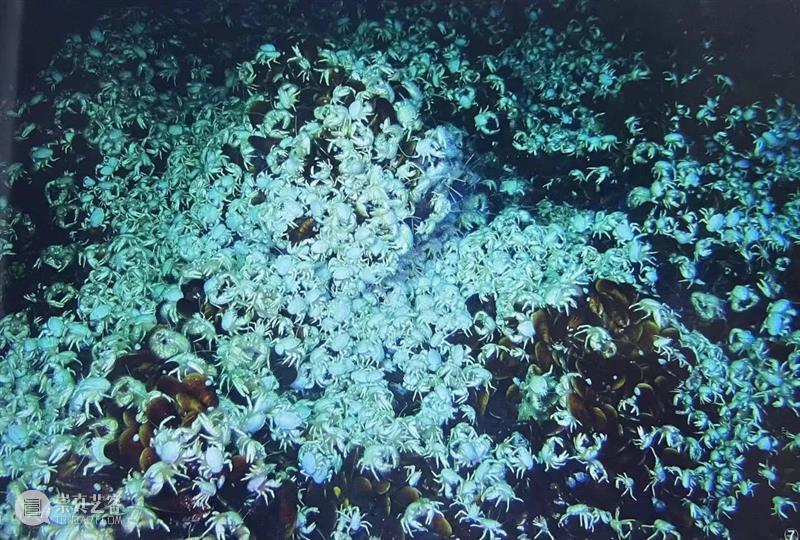

南海冷泉区密密麻麻挤在一起的贻贝和毛瓷蟹。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

这些「消费者们」组成了冷泉生物群,其中贻贝分布最为广泛,不同种类和不同生长期的生物,在空间上交互分布。

漫山遍野的棕色贻贝和白色瓷蟹,它们习惯了平和的无人打扰的环境,可以清楚地看到瓷蟹妈妈托着孩子安然地在贻贝身上横行。

这些大型生物最终会被微生物分解,从而回归自然,形成一套完整的冷泉生态系统。

左图为灰色蜥蜴鱼,右图是深海章鱼。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

冷泉生命系统的生物在压力巨大、暗黑无光的海底,演绎出繁盛的生命奇景,而且它也是我们研究地球深部生物圈的窗口。

“冷泉是海洋和地球科学的前沿领域,深入研究冷泉生态系统,能为探索地球上的生命起源带来新的机遇。”

左图为大王具足虫,右图是蜘蛛蟹。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

海底不再是地球表层物质运动的终点,海洋也不再是有下无上单向运动的世界。

深海冷泉的喷出物,不仅支持了深海独特的生物群,而且还可以影响气候环境的变化,而对这些的研究,也帮助人类更加了解全球高温和生物灭绝事件。

海底地貌,也可以很「中国风」

如今,南海海底的海山、海丘、海盆、峡谷等,有了更多中国海洋学家、体现中国文化的名字。

中国地质调查局广州海洋地质调查局编制的《南海地质地球物理图系》是一部难得的南海海底“旅游指南”。

最吸引人的是形态多样的海底地形和令人难忘的海底地名。

三维地形图和晕渲地形图直观展现了南海海底的立体地形,用叠置法和透视法编制的地质图,非常好地展现了南海海底表层及深部地层分布。

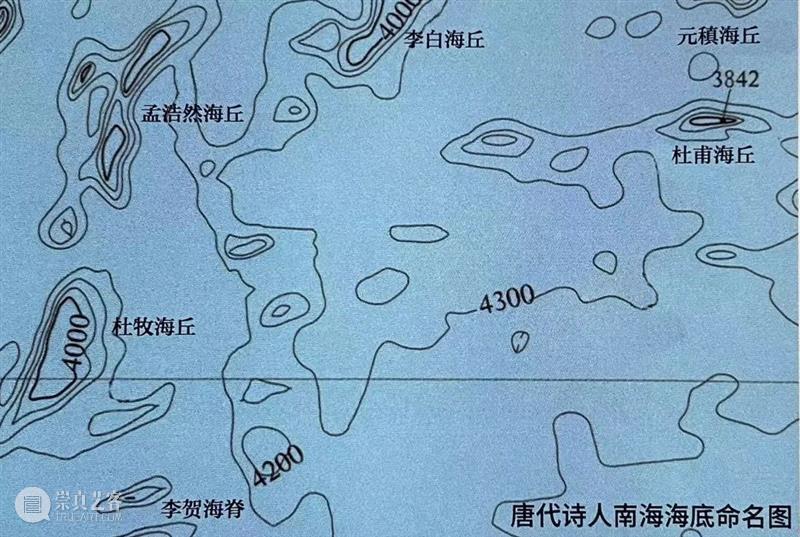

系统命名南海海底主要地理实体,则看到了消失已久的郑和及其船队,遇到了南海深处的李白、杜甫……

海山命名中,有南海北部的海山以古代科学家和医学家命名,东南部的海山以唐宋诗人命名,西南部的海山以古代航海家命名,西部的海山取词于唐诗《春江花月夜》。

看看这些海丘,你认识几个?

图\《中国国家地理》杂志2018.08

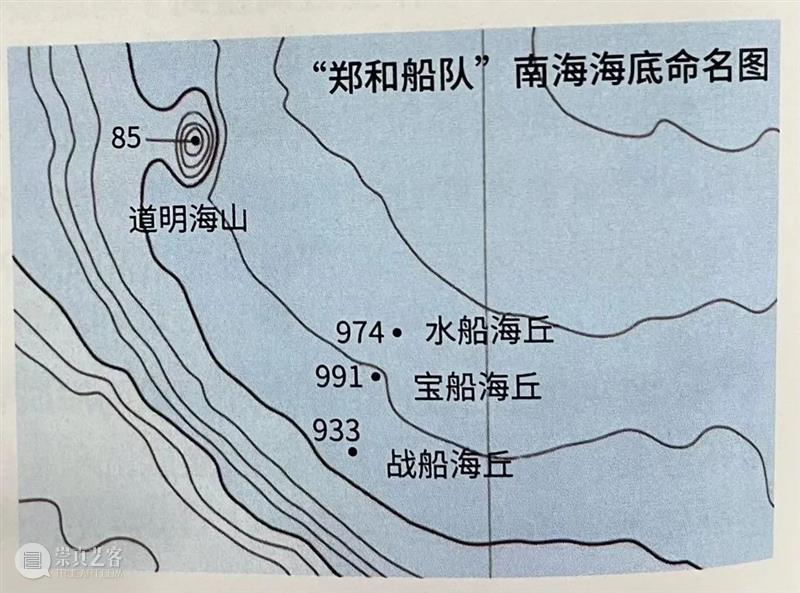

在这些海底地名中,令人印象最深的,是与海面岛礁沙洲中相互映衬的郑和下西洋相关的海底地名。

郑和。图\视觉中国

明朝永乐三年(1405年)至宣德八年( 1433年),郑和率领船队七下西洋,经南海,到达30多个国家和地区,完成了当时史上规模最大、船只和海员最多、持续时间最长的海上航行。

600 多年过去,烟波浩渺的南海,依然保存着大量郑和船队的记忆。这些记忆留存在海面上下的岛礁沙洲之中。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

永乐群岛、宣德群岛、道明群礁、杨信沙洲……1983年4月,我国南海诸岛部分标准地名公布,287个地名中,这些与郑和船队相关的名字得到保留。

图\《中国国家地理》杂志2018.08

如今,在南海海底,更有一支庞大的“郑和船队”。255个南海海底地名中,有15个海底地名以明代航海家命名,如郑和群礁、马欢海丘、朱真海脊、尹庆海山等。

此外还有以郑和船队的船只类型命名的宝船海丘、战船海丘和水船海丘。

宁夏吴忠滨河公园的郑和广场,郑和船队的雕塑。

图\视觉中国

看到这些名字,不由得让人想起郑和船队驰骋海上的情形:

“观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山,而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢。”

-END-

编辑丨笑笑

插图来源 | 视觉中国

首图 | 视觉中国

参考资料 |

《中国国家地理》杂志2018.08,总第694期

《南海探秘“萌”》撰文\摄影 刘诗平

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享