▴ “游读:抵达的神话”活动现场照片

编者按 | 在7月30日的“游读:抵达的神话”活动中,RAM邀请到了写作者、电影制作者Ag。Ag基于RAM新展“阿岱尔·阿德斯梅:御旨”,制作了一条微电影,并与现场观众们分享了自己对于艺术家阿岱尔·阿德斯梅的艺术理念及作品的解读。本次展览“御旨”鼓励观众直面艺术家作品,调动自身的直觉去体验、感受和思考,本次游读Ag也带领观众沉浸于展品之间,并走出美术馆来到户外,进行切身实地的触及与感知。

7月30日,写作者、电影制作者Ag在上海外滩美术馆1楼东厅组织了一场简短而有趣的观影。影片是为展览“御旨”特别拍摄的短片《邀请》,从文学影像的复合维度切入,表达对阿岱尔创作中的“抵达”之意的回应与想象,也引出了本次游读的主题“抵达的神话”。

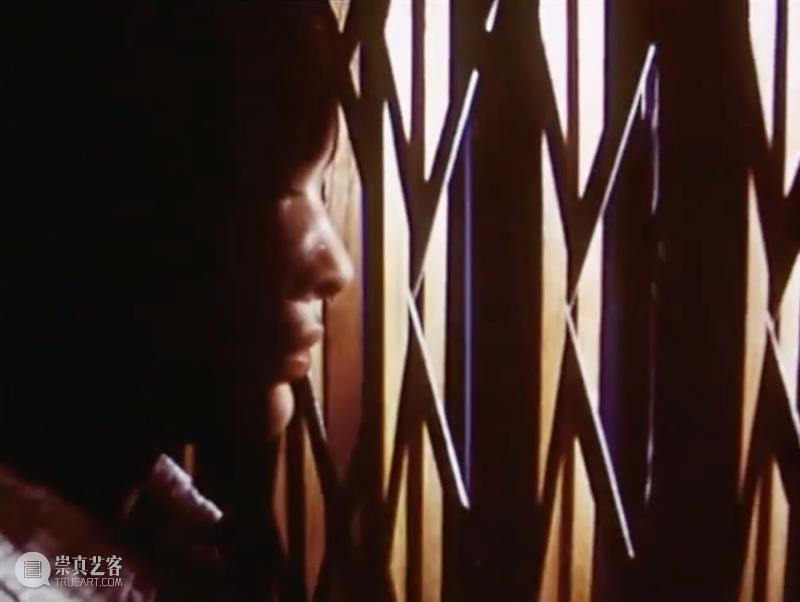

▴ “阿岱尔·阿德斯梅:御旨”特别委约短片《K的邀请》

短片《邀请》中的女主角游走在外滩街头,被一张K卡牌吸引从而进入美术馆,与阿岱尔·阿德斯梅的作品进行了奇妙的互动。现场观众对于短片发表了自己的感受与疑问:

我觉得在这个鸟前面那个舞动的那个画面,特别的触动我,感觉人跟鸟的那个动作有一些互动在里面。

对,阿德斯梅的作品当中有非常多的动物的元素。

那张卡片,然后你(女主角)把它拾起来,最后又把它丢掉,最后被风吹走,主要想表达一个什么样的故事呢?

那张老K其实跟卡夫卡作为一个重要的艺术家的创作背景有关,因为大家都知道卡夫卡他的作品当中有个主人公的代码叫作K,K出现在非常多的小说里面。最著名的是出现在《城堡》当中,卡夫卡自己的名字也是K开头的。与此同时,这场展览的主题“御旨”来自一篇寓言故事,其中主角之一就是一个快要驾崩的皇帝,所以这个K也有皇帝(King)的意思。

接下来,Ag分享了她关于展览

“阿岱尔·阿德斯梅:御旨”的解读与感悟

卡夫卡的这篇寓言小说非常短,是以一个完全公开的并没有揭露出来的秘密完成了整个故事,没有头没有尾。关于御旨的内容,传递的对象这些信息,卡夫卡没有给出任何的答案。

在本次展览中,《信鸽》被作为主视觉用于宣传,因为信鸽代表的就是信使,实际上我们在这个loop(循环)视频中并没有看到信鸽起飞或停下,它一直蓄势待发,所以信息永远是一个秘密,御旨无法被揭开,这种无法呈现出却是堂而皇之地呈现在大家面前,可以看出艺术家对卡夫卡,甚至是尼采式的永恒轮回的一种着迷、对其中张力的着迷。正如这篇短篇寓言有非常多的解读空间,阿德斯梅对自己的作品也有解释的保留。

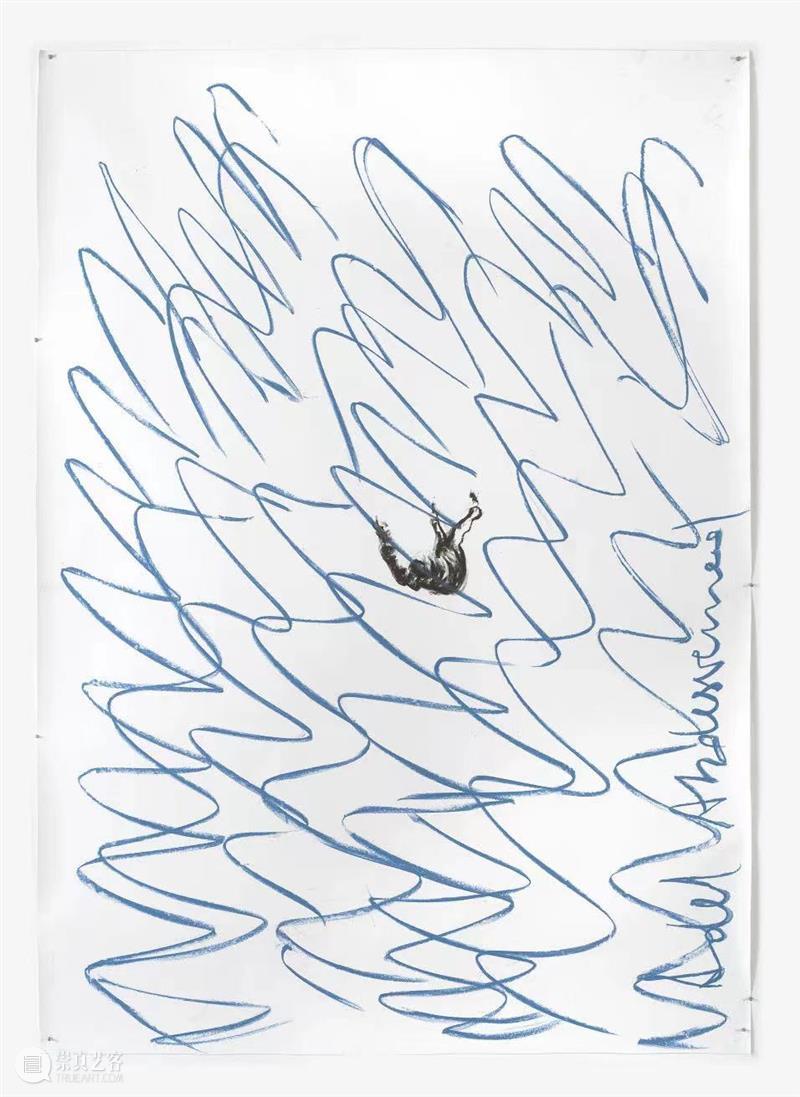

同时,这种无始无终永恒轮回的漫游在本次展览中也能看到,比如5楼的作品《空(气)》也有此类映射。炭笔画《空(气)》的背景和9·11事件有关,但艺术家并没有展现画面中正在坠落的人是从哪里坠落,又坠落到何处,抵达初始之处都未曾展露,所以他永远是一个抵达的神话,一个迷思,一个在途中的瞬间,而这些瞬间是充满遐想的。在上和下,出发和到达之间空灵的悬置当中,有很多意义就会被打开,但他一旦触地了就是一个确定的结果。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《信鸽》,2021年,单频道4K录像、彩色、有声,3分28秒、循环播放。由艺术家提供

艺术家阿德斯梅的作品很多也与创作环境有关,街头性也是这位艺术家的一个重要创作主题。放映影像作品的美术馆3楼被漆成了深邃的蓝色,布置成暗厅,在盒子内部和外部都形成了展览的戏剧性。同样,阿德斯梅也经常利用工作室意外的街区环境来进行创作。例如,在展览作品《墨西哥》描绘的是他在摩洛哥的工作室窗外的街景;他也曾在巴黎工作室外的街区完成一系列行为艺术包括《分离》、《七兄弟》、《零误差》等,这些行为都与动物合作完成。

基于这一原因,本次游读也设置了美术馆周边行走这一环节,尤其是上海外滩美术馆所在的街区留存有不同历史时期的肌理,是完全改造过的街区里看不到的,希望大家能从对于环境的感知与思考中进一步体会作品的内涵。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《七兄弟》,2006,图片来源于网络

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《分离》,2016,图片来源于网络

在本次展览中,每一层楼几乎都有一个与动物有关的作品,正如之前所说,这是艺术家阿岱尔·阿德斯梅德一个常用题材。除《信鸽》外,《工作室,尼尔逊》和《一只黑猫从我们之间穿过》都是以动物为主角。从作品《动物标本学》开始,阿德斯梅开始因对动物题材的一些暴力性呈现而遭受非议,比如因使用电影特效的方式把火焰点在鸡身上而被动物保护主义者投诉,但这可能恰恰是艺术家想要表现出来的张力,思考旁观者如何去介入这样的二元判断的戏剧。在作品《没有人》当中,一只狗叼着一只人的断手,这通常也让人联想到战争等场景,同样也表达了艺术家所认为的“旁观”,像动物一样去见证人类的苦难。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《动物标本学》,2010,图片来源于网络

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《没有人》,2014,图片来源于网络

强大的张力是艺术家阿岱尔·阿德斯梅的作品给人最明显的感受。这些张力的表演表现在:物种之间或超物种(动物与人之间,对动物的注意力,人类种族/身份之间,暴力的本性,权力系统),例如在街区与动物之间的行为艺术表演;地理之间(时空的具身度量,街道/工作室/美术馆/无用空间,迷宫与解脱),例如本次展览中《信鸽》与《阿尔及尔 阿尔及尔》作品位置之间的对峙;不同意义之间,生与死之间,本次展品《空气》中就表现出了向生或向死之间的思考与挣扎。包括欲飞未飞的信鸽、蓄势待发要踩灭烛火的脚掌,艺术家对于这种未解的事物与无限的可能所迸发出的张力十分着迷。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《空(气)》,2021年,纸上炭笔和粉彩,230x162厘米。由艺术家提供

错位也是阿岱尔·阿德斯梅常用的艺术表现形式。如同之前提到的展品《墨西哥》,展品《可可丽可绘画》也使用了类似“错位”的效果。艺术家将垃圾场收集到的一些废弃的金属包装制作成拼贴编织画作,并在左下角题上一个单词或短语,这些词语也不具备语义或叙事意义。锋利坚硬的金属被制作成貌似柔软的编织物,看似是题目却与实际内容并无关系,这些反差错位仿佛是艺术家的反讽。

雕塑展品《所有时钟显示五点》标题出自西班牙诗人德里科·加西亚·洛尔迦写给挚友伊格纳西奥·桑切斯·梅希亚斯的悼诗。艺术家使用明快的黄色和天蓝色制作了类似铡刀的造型,其形状可被视为作是悲剧或行刑的舞台与剧场,暗示了身体与灵魂的歉意和错位。阿岱尔·阿德斯梅不会直接去消费苦难或历史创伤,他更希望用一种更开阔的方式去看待它,然后去呈现它。

▴ 阿岱尔·阿德斯梅,《所有时钟显示五点》,2018年,钢与油漆,140 × 65 × 35 厘米,180 × 57 × 48 厘米。由艺术家提供

作为电影制作者,Ag也带来了关于展览“御旨”的推荐参考影单。

阿岱尔·阿德斯梅出生于阿尔及利亚君士坦丁省,阿尔及尔则是阿尔及利亚的首都。本次的展品《阿尔及尔 阿尔及尔》便描绘的是他在阿尔及尔目睹恐怖袭击频发的感受与经历,纪录片《阿尔及尔之战》是十分推荐大家去观看的电影。美术馆已经在本次展览的4楼资料库中,已为观众呈现了《阿尔及尔之战》、《咯咯咯鸡先生》和《禁忌》三部影片,除此之外的推荐有:

《红》,克日什托夫·基耶斯洛夫斯基,1994

《都灵之马》,贝拉·塔尔,2011

《五点到七点的克莱奥》,阿涅斯·瓦尔达,1962

《精疲力尽》,让-吕克·戈达尔,1960

《北站》(出自《六大导演看巴黎》合集),让·鲁什,1965

以上影片都可以作为本次展览的延伸参考。它们包括了关于动物是如何见证和如何连接两个对立状态的一个戏剧(《红》);欧洲艺术家对于尼采的反思、对于“上帝死了吗”永恒的叩问(《都灵之马》);街头与人的关系与影响(《五点到七点的克莱奥》、《精疲力尽》);以及与生死和坠落有关的一部影片(新浪潮大师让·鲁什的《北站》)。

▴ 《红》,克日什托夫·基耶斯洛夫斯基,1994,图片来源于网络

▴《都灵之马》,贝拉·塔尔,2011,图片来源于网络

▴ 《精疲力尽》,让-吕克·戈达尔,1960,图片来源于网络

▴ 《北站》(出自《六大导演看巴黎》合集),让·鲁什,1965,图片来源于网络

▴ 《五点到七点的克莱奥》,阿涅斯·瓦尔达,1962,图片来源于网络

通过本次游读Ag与观众进行了展品及上海外滩美术馆外片区的延展探索与讨论。

虽然随着科技的发展和疫情的到来,线上活动为人们的生活提供了多一种选择,但艺术作品的肌理时常需要我们现场去感受,当我们实地来到一个空间,甚至在抵达它之前,我们在去到它的路上都可能成为展览的一部分。

时刻保持观察,保持见证,在前进的路上,完成内心与灵魂的反思与抵达。

阿岱尔·阿德斯梅:御旨

2022.7.16-2022.9.11

上海外滩美术馆

策展人:

拉瑞斯·弗洛乔(Larys Frogier)

艺术家:

阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed)

点击下方小程序一键购票哦!

👇

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享