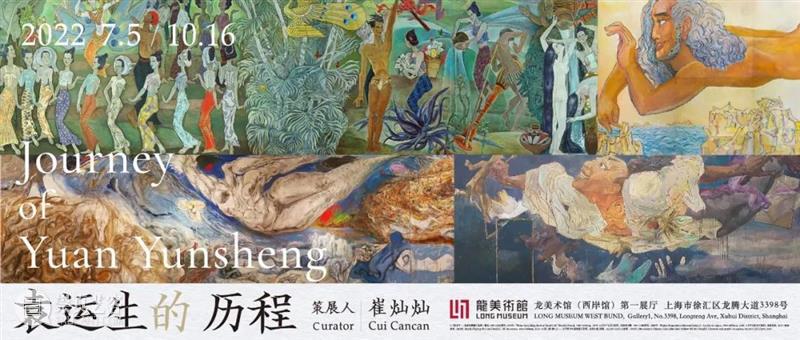

LONG文章 | 陈履生:袁运生读大学之前的素描和速写功夫

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

撰文 | 陈履生

根据“袁运生的历程”研讨会上的发言整理

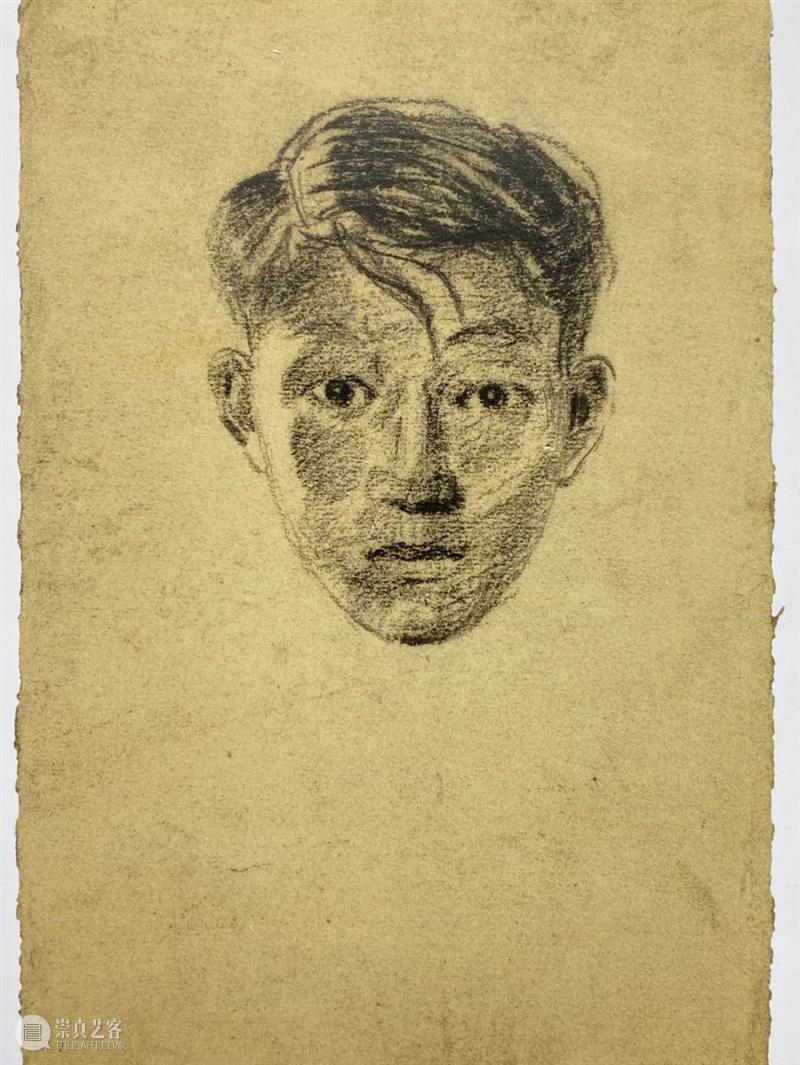

我的家乡扬中离袁运生先生的故里南通并不太远。我们老家有一句俗语:“从小一看,到老一半”,我不知道南通有没有这个说法。这句话的意思是,一个小孩只要从小看一眼,就能知道他到老是什么样子,能看到一半的状况。袁运生先生的这次展览以“历程”为名来贯穿一个历史性的过程,所以,历史感非常强。而作为历史都有个早期阶段,虽然这个早期阶段在展览中并不为主要,龙美术馆(西岸馆)依然设置了一个小展厅,展出了袁先生上大学之前,以及部分大学期间的素描和速写,我对这一方面非常有兴趣。因为很多人都看到袁先生过了桥之后的一路披荆斩棘,奋勇向前,不屈不挠,却把他过的那座桥给忘掉了。这座桥非常的重要,这就是他早期的学习阶段。

“袁运生的历程”展览现场,此为素描专厅,展出了袁运生1950年代创作的30余件素描和速写作品,龙美术馆(西岸馆),2022,摄影:shaunley

对于艺术史的研究而言,袁先生早期的学画阶段非常重要。研究50年代初期以及40年代后期的中国基层美术教育,袁先生这个个案显现出了它的特殊性。当然,这里必然会联系到他的家乡南通。

袁运生,《家门外护城河一景》

淡彩速写,29.7×56.5cm

1950年代初

南通是江左教育比较发达的地区,古今都出了很多名人。诸多之外最重要的就是张謇于1905年在南通创办了中国第一座公共博物馆——南通博物苑,这是一个标杆。作为实业家的张謇,为什么在家乡建立这样一个中国近现代史上的第一座博物馆,就是基于家乡教育的发达,也是为了回报家乡,进一步促进家乡教育的发展。因此,在张謇创立南通博物苑的50年之后,1955年袁运生以第一名的成绩考上了中央美术学院。这就引出了对于南通地区基层美术教育整体状况的研究,这可以从50年代相继考进中央美术学院的若干位南通籍画家来了解这段历史,尤其是通过袁家一门两位(袁运甫、袁运生)的经历,来看这一地区的基层美术教育对于20世纪中国美术发展的贡献。

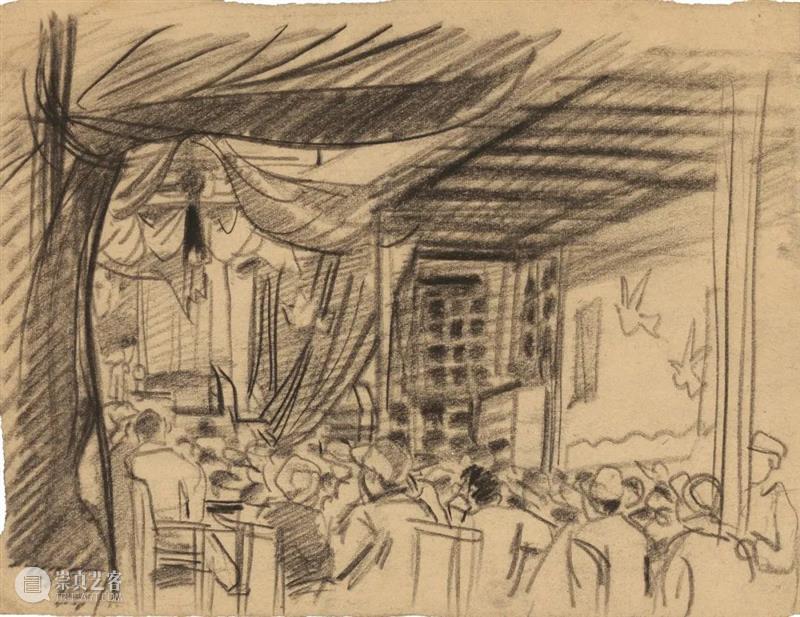

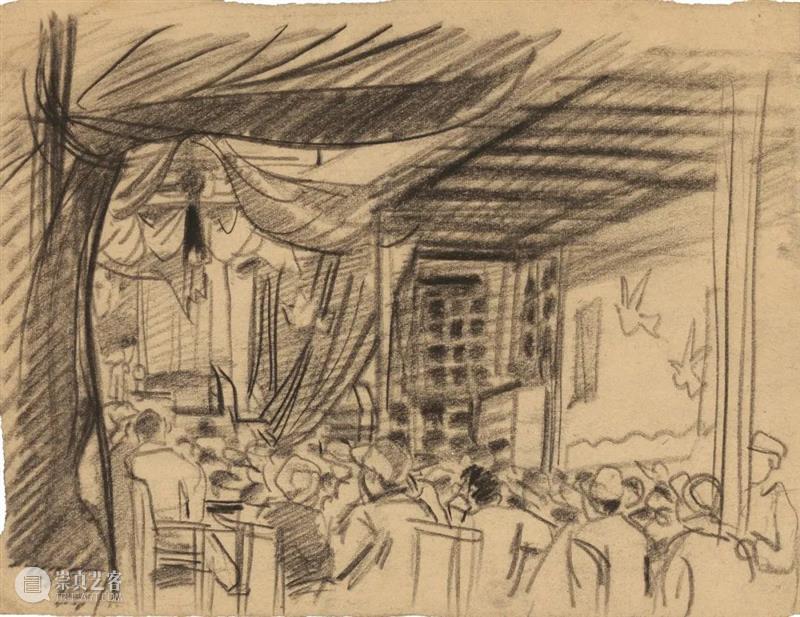

袁运生,《南通市文化宫会场之一》

速写,20.3×26.3cm

1950年代初

显然,这是一个历史性的过程,它导引了我们今天来研究一个基础美术教育变化的问题。丁绍光先生说:“展览‘袁运生的历程’就是一部20世纪中期以来的中国美术史。”确实,他的每一个时间段,每一个部分都能够串联起美术史中的每一个篇章。因此,在南通接受基础教育的袁先生的早期阶段,通过展出中的这批素描、速写就可以看到早期的美术教育在南通的水平,可实际上并不是很均衡。像袁先生画得那么好的素描,也并不是很普遍,这应该和教育的环境有关。

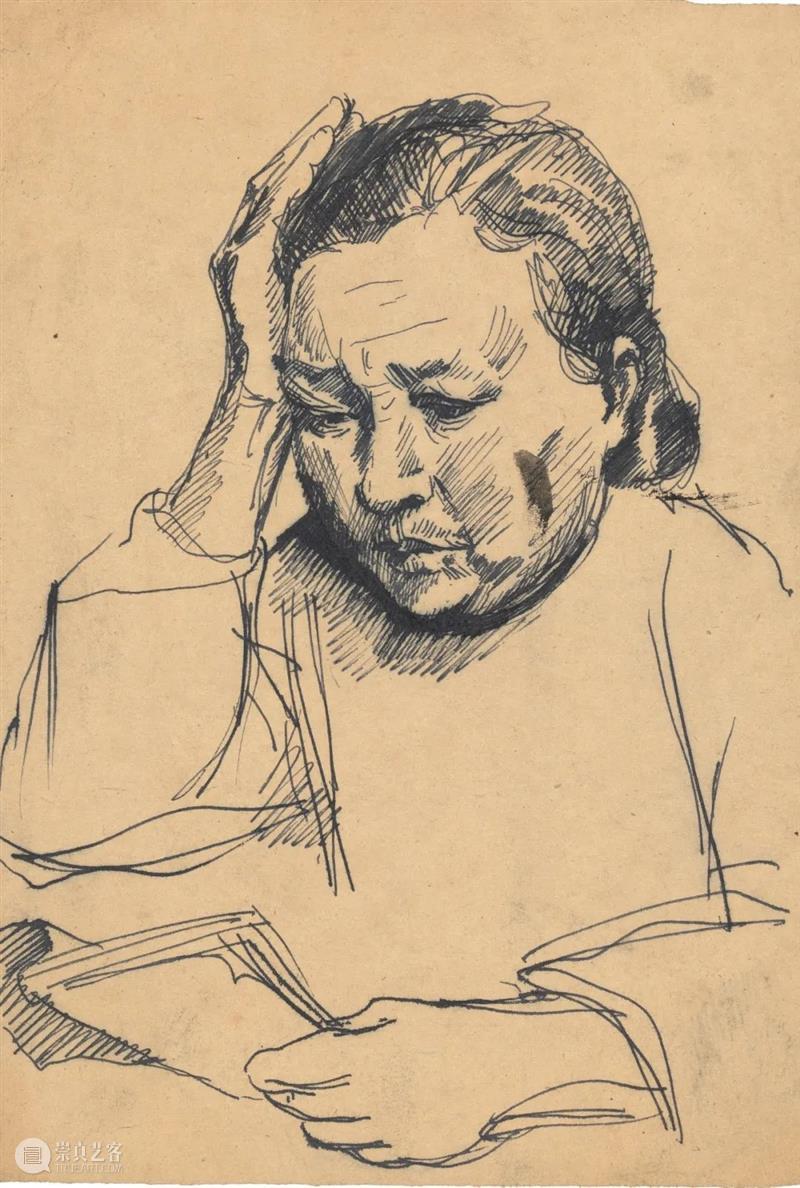

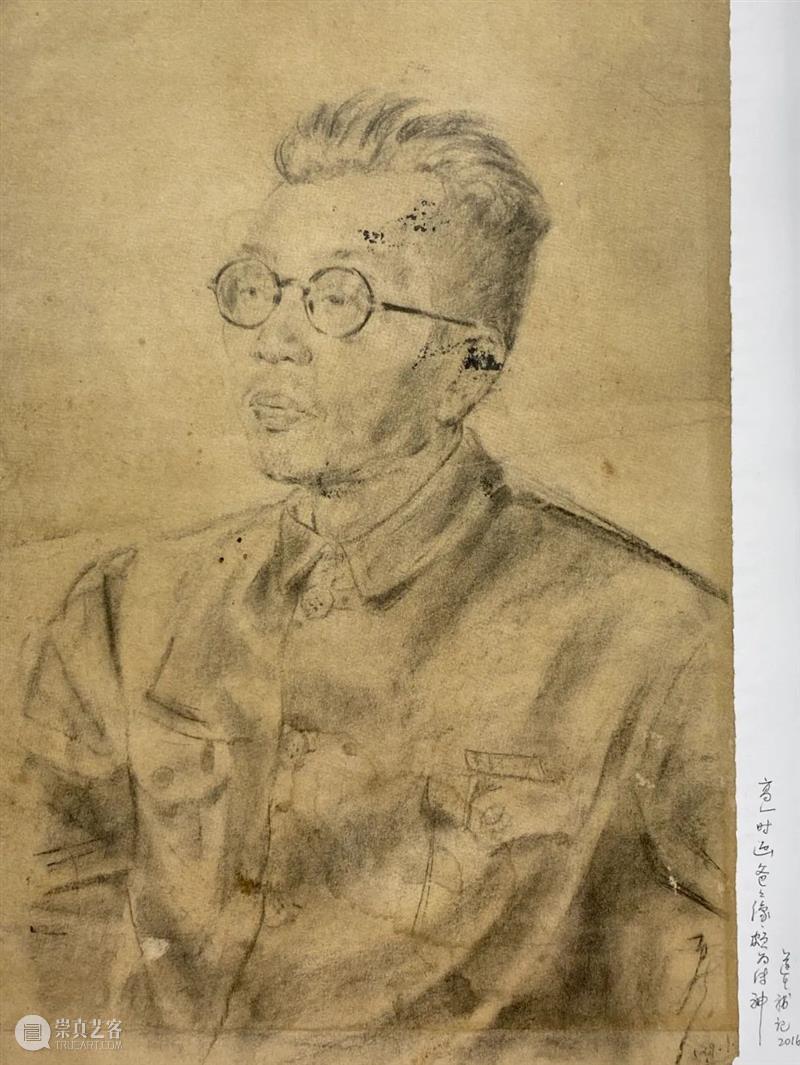

袁运生,《父亲想念大哥了!》

速写,25×20.3cm

1954年

也确实有一些画得并不太好,甚至没有画过素描的学生也考上了美术学院,比如我的老师高冠华先生,这位南通人曾经做过潘天寿先生的助手。高先生于上个世纪30年代报考杭州国立艺专,进了考场后每人得到了所发的一个馒头,他正好那天没吃早餐,心想这学校好,还发早点,立马就把馒头给吃掉了。结果等到考试画木炭素描,他傻眼了,看到身边的考生都在用馒头当橡皮,是吸而不是擦。他没办法,已经把馒头给吃了,心想这下完蛋了。可后来还是考上了。由此可见高冠华先生的基础教育,几乎就是一张白纸。从美术方面来看南通的地缘,它的江对面有私立的上海美专和苏州美专,有国立的杭州艺专和南京的中央大学艺术系,所以说这个文化圈中基层的基础美术教育相对发达,而这又是一个美术教育资源相当匮乏的年代,远不如今天。袁运生和他的胞兄袁运甫以及这一时期其他的南通籍画家,都见证了这一个时代中的基础美术教育。只有比较好的基础教育的土壤和环境,才能孕育出后来能够长成参天大树的幼苗。我们在龙美术馆(西岸馆)所看到的这批让人们惊艳的袁先生早年的素描,就反映了这一基础教育的水平,也表现了袁先生的天分。这批表现早期教育以及袁先生考大学之前绘画水平的素描,能够保存至今,也实在不容易,几经辗转。在展厅里我和范迪安院长一起欣赏,共同点评,看法是一致的,都是基于基础和教育来看问题。

“袁运生的历程”展览现场,此为素描专厅,展出了袁运生1950年代创作的30余件素描速写作品,龙美术馆(西岸馆),2022,摄影:shaunley

这批起步阶段的素描非常有意思。袁运生那个时候并没有考美术学院去画素描和速写的想法,而这种非专业性的追求在40年代后期50年代初期是一种普遍的现象,有了这样的基础,才有了后来去考美术学院以及再后来的天才爆发。这是出于常人之外的一种发展,也是与时代相关的特别的经历。因此,就早期的学习阶段而言,从一般性的为了喜好而学画,到今天普遍的因为文化成绩不好而学画,其间有着本质的差异。学画是为了考学,考学是为了就业,美术教育就成了职业培训,美术院校就成了职业的培训机构,这是一个时代的巨大变化。而在这个巨大的变化中,我们怎么能祈求再产生像袁运生这样的艺术家,产生像袁运生这样能够标高一个时代的伟大画家?

袁运生,《手脚的速写》

速写,20×28cm

1962年

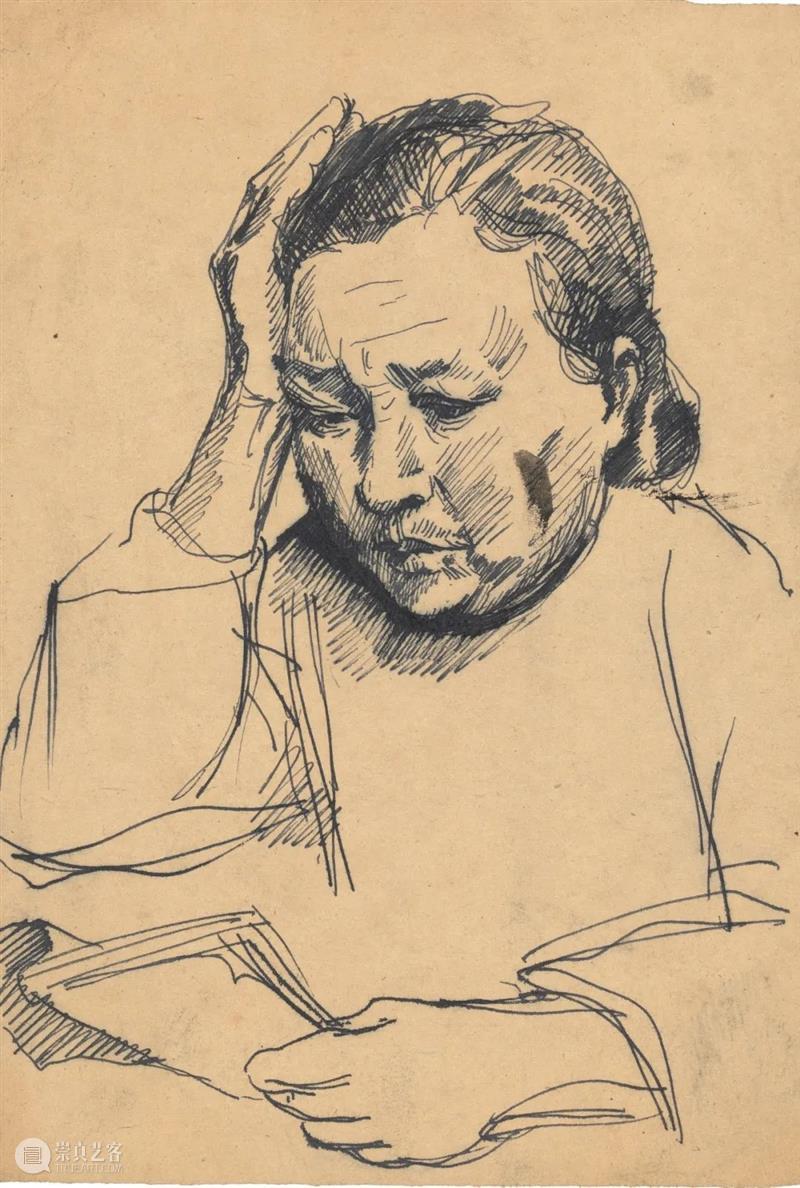

所以,面对这批早期的素描和速写,就有了一个需要研究的问题。从袁先生这批早期作品的具体情况来看,他既画他的爸爸和妈妈、大伯,也画他的哥哥,还画了他的大姑。

袁运生,《画母亲像》

素描,26×17.8cm

1950年代初

袁运生,《小孩坐在我家堂间》

高一时画的水墨速写,25.5×17.5cm

1950年代初

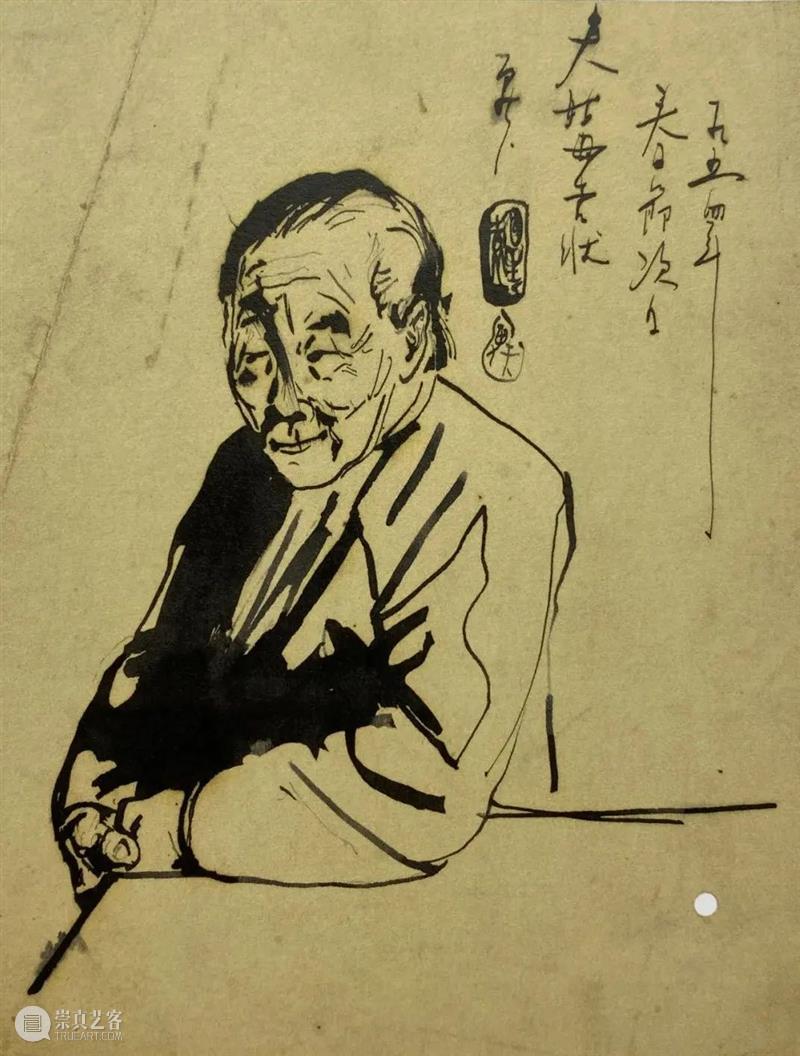

《大姑告状》虽然画面不大,却是极其的精彩,完全不像一个没有进过美术学院的高中生所画,由此也证明张仃先生对其公子张朗朗所说:一位画家没有考美院已经是艺术家了,所以,他不希望自己的儿子去考美术学院。袁先生画的这《大姑告状》上有2016年他用铅笔在这一批素描上所写的回忆。他讲到这位大姑告状,虽然言语不多,只是说大姑在他家告什么状?“大约对象是告我的状,我调皮,这也自然”。这张画的精彩之处在于生动和传神,抓住了典型特征,表现上也比较放松。另外还有一张非常精彩的素描是画在他家工作了几十年的陈瑞,这位陈瑞任劳任怨,大家都很尊敬他。这是完全没有受过苏式素描污染过的或者是左右过的一张画。袁先生在素描人物的鼻尖上用白粉笔点了一笔高光,完全可以看到欧洲素描的影响。

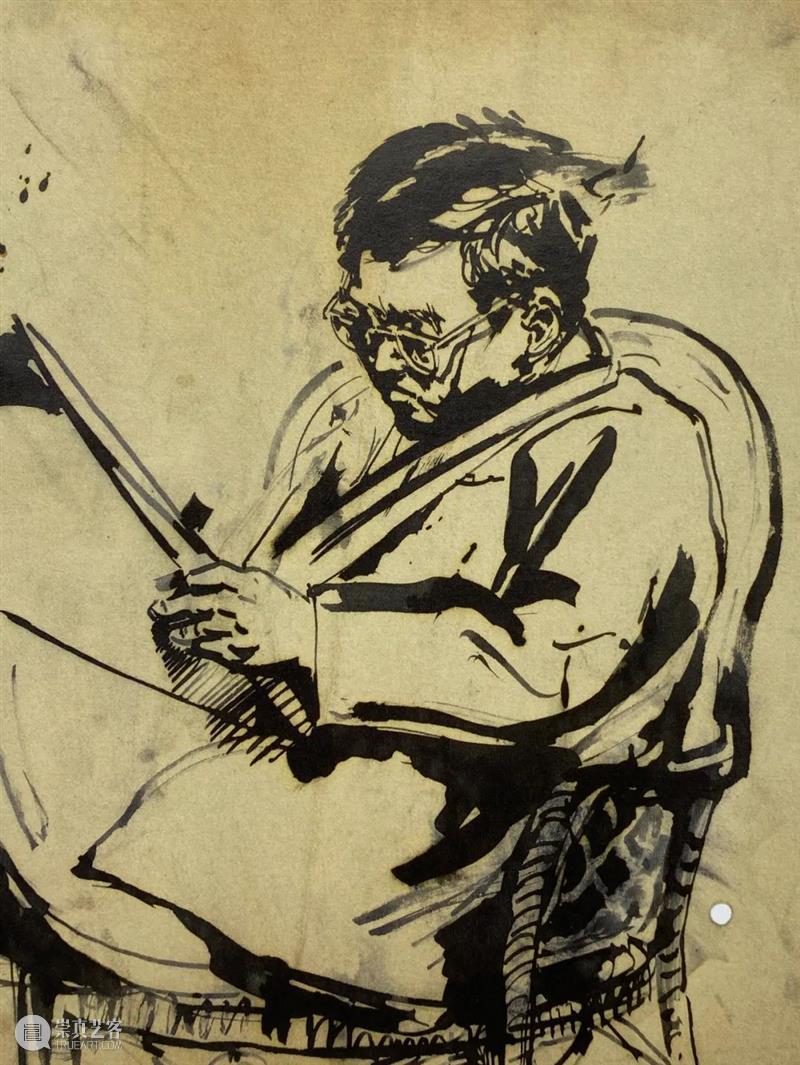

袁运生,《画陈瑞》他还画“运正学脚踏车”、“大会中做小动作”等,把这些生活中的一些景象和印象画了出来,这之中有相当一部分并不是为了考学的作业,不像我考试之前那样为了提高造型去画速写。因此,这种生活的记录在袁先生没有考大学之前,就已经奠定了他将来成为大师的一个重要基础。

袁运生,《画陈瑞》他还画“运正学脚踏车”、“大会中做小动作”等,把这些生活中的一些景象和印象画了出来,这之中有相当一部分并不是为了考学的作业,不像我考试之前那样为了提高造型去画速写。因此,这种生活的记录在袁先生没有考大学之前,就已经奠定了他将来成为大师的一个重要基础。

袁运生,《运正学脚踏车》

速写,26×19cm

1950年代初

袁运生,《大会中,做小动作》

速写,22.4×28.8cm

1950年代初

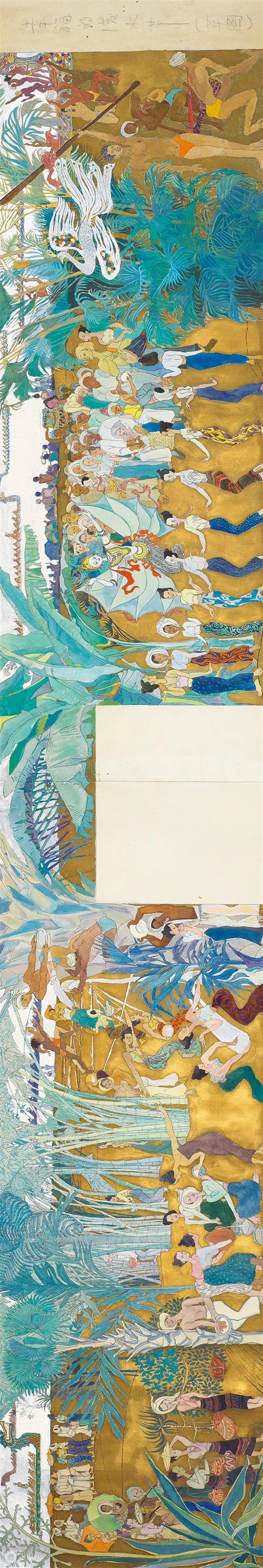

由此可以看到在整个这个展览中所展现的“历程”中,其阶段性的变化用哲学家的话说,有着内在的逻辑。那么,这种内在逻辑关系在哪里?我相信我们可以通过美术史中的每一个篇章去解读它,找到它的关联。我只是想带领大家走到这个“历程”的前端来了解他没有上大学之前所画的这些素描和速写,以此说明艺术的发展并不是线性的历史过程,它可能会有迂回,也有可能会表述为是在反复中的找寻它的方向。实际上,不管是他的哪一个时期,包括他的毕业创作《水乡记忆》,包括机场壁画《泼水节》,包括美国时期以及近年的这些作品,都是在找寻中显现出了一位艺术家独特的精神品格以及对于艺术的不懈追求。

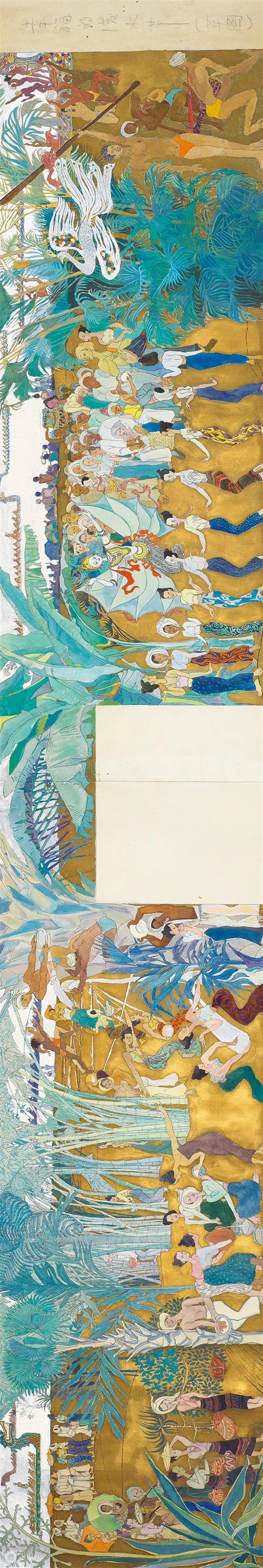

袁运生,《泼水节——生命的赞歌》色彩稿第一稿,纸本水彩,33.9×198.6cm,1978年

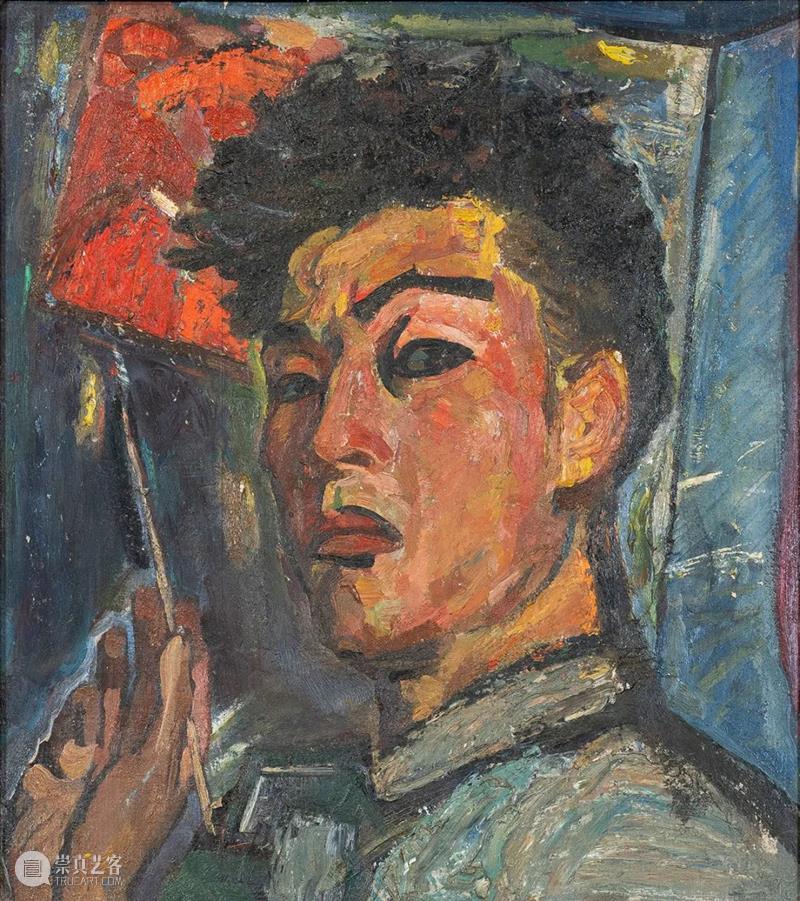

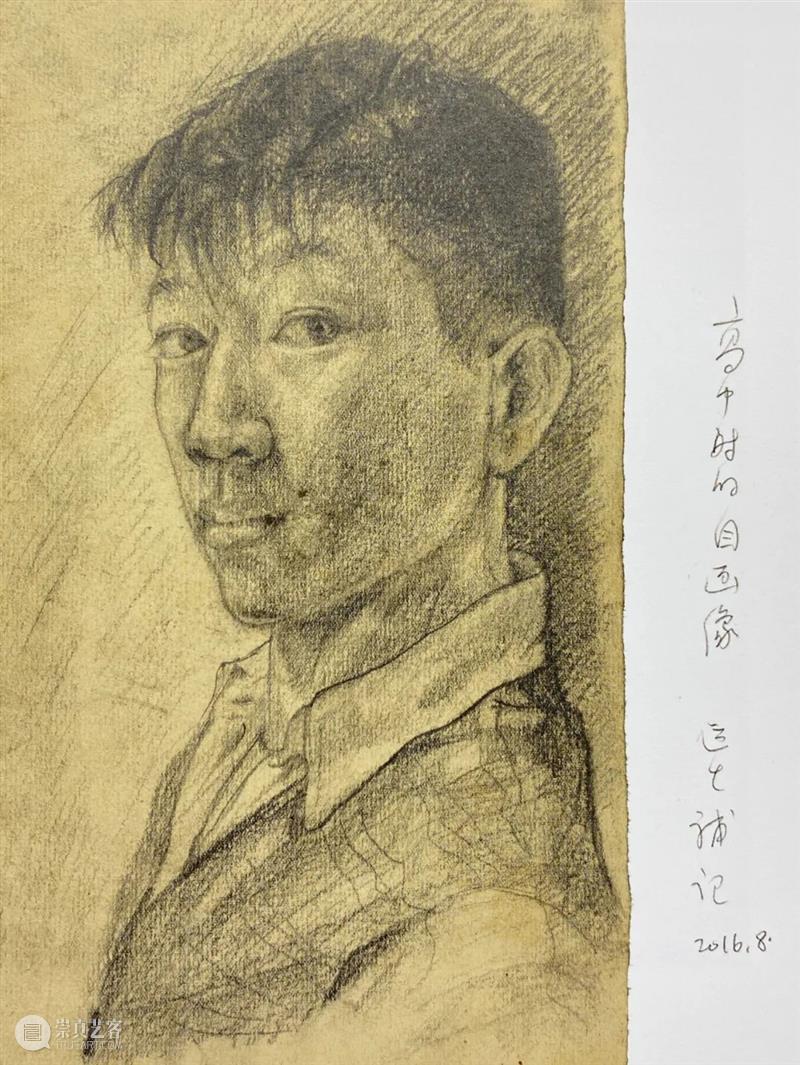

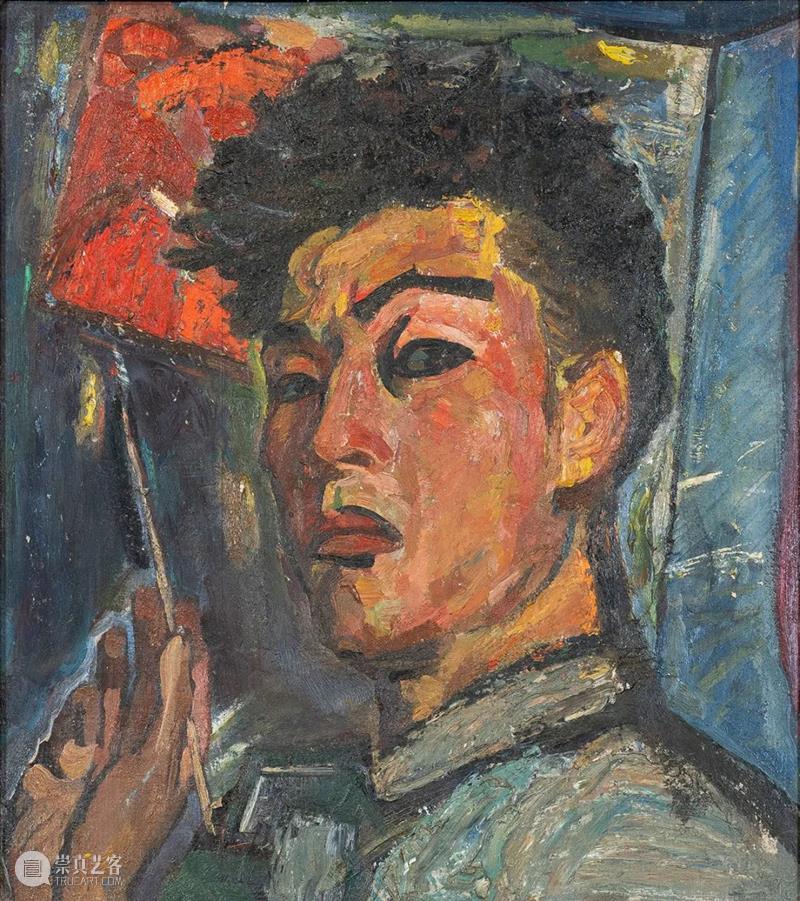

因此,对于艺术史的研究,每一个环节都非常重要。尽管袁先生这些早期的素描和速写所反映的初期学习阶段在一个展厅中并不为人们所重视,可是,这些早期的素描速写对于后来的影响是至关重要。也可以说明他后来为什么反苏联的美术教育方法,反苏联的契斯恰科夫素描教学体系以致成为右派,这就是根源之所在。当然,在美院受到董希文先生的影响也非常重要。我认为根源就在于他没有考大学之前,已经表现出了对欧洲素描的崇敬、敬仰、追寻,以及表现方式的契合。其素描关系的准确,画得轻松灵动,没有“三大面”、“五大调子”的格式和规矩。由此我们再回到展厅中,非常巧的是有一张70年代的自画像,却画得如此之拘谨,显然没有考大学之前所显现的那种神采。那么,这种迂回就说明了美术史中的这样一种特别现象。

袁运生,《自画像》

布面油画,28×35cm

1975年

袁运生,《自画像》

布面油画,43×50cm

1962年

因为时间关系,我看得还不够仔细,还没有做更多的思考。我想有时间的话,可以慢慢研究袁先生的一些具体作品,尤其是非线性的发展为什么到今天会画出《盘古开天》《夸父追日》这样一些神话故事题材的巨幅作品,其内在逻辑又在哪里?艺术发展的关系又是怎样?我想我们大家应该共同努力去解开这个艺术之谜。

“袁运生的历程”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2022,摄影:shaunley

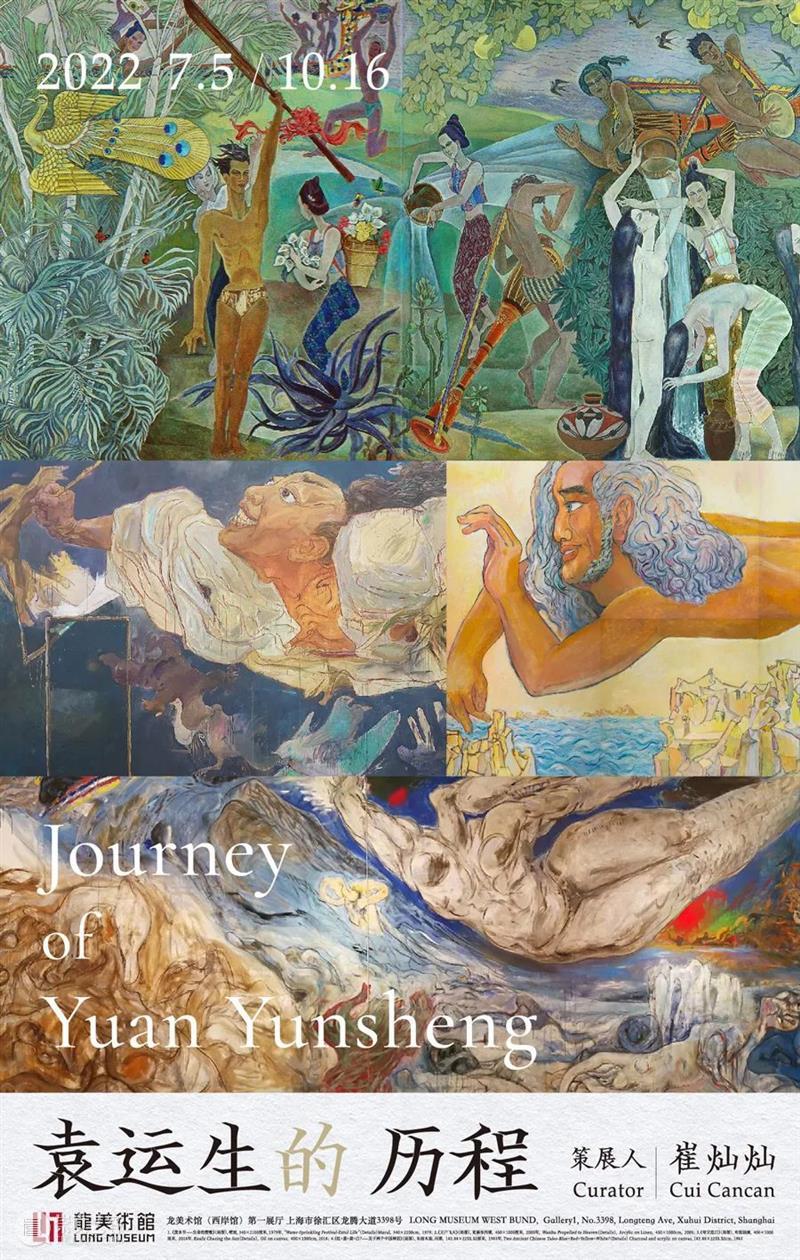

相 关 展 览

门票价格、观展流程等请点击这里

周五/周六/周日 开放夜场

热 门 展 览 Current Exhibition

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

袁运生,《画陈瑞》

袁运生,《画陈瑞》

分享

分享