文 | 刘振宇 文金梁

关于中国古代艺术的模件化和批量生产,以海德堡大学东亚艺术史系雷德侯教授的研究最为系统。关于中国写意画的模件化,他在《万物》第八章中以“画笔可否自由”为题讨论了郑板桥的墨竹系列作品。他认为中国艺术家不追求忠实再现自然物象,而是探索模仿替代的方式,通过模件[1]对作品的品质和数量进行管理,创造出成千上万的艺术品。模件体系的出现与运用和中国人官本位文化、中国宗教、民间技艺等有着千丝万缕的关联。

当代艺术巨匠齐白石是中国民间艺术和民族绘画的杰出继承者和创造者。他在传承民族绘画优良传统的同时,还创造性地将民间艺术的独特思维运用到绘画创作之中。他通过模件实现批量生产,用数以万计的作品来展现其非凡的创造力。齐白石的成功与他巧妙运用工匠技巧与民间智慧密不可分。

一、 齐白石早期职业生涯与模件

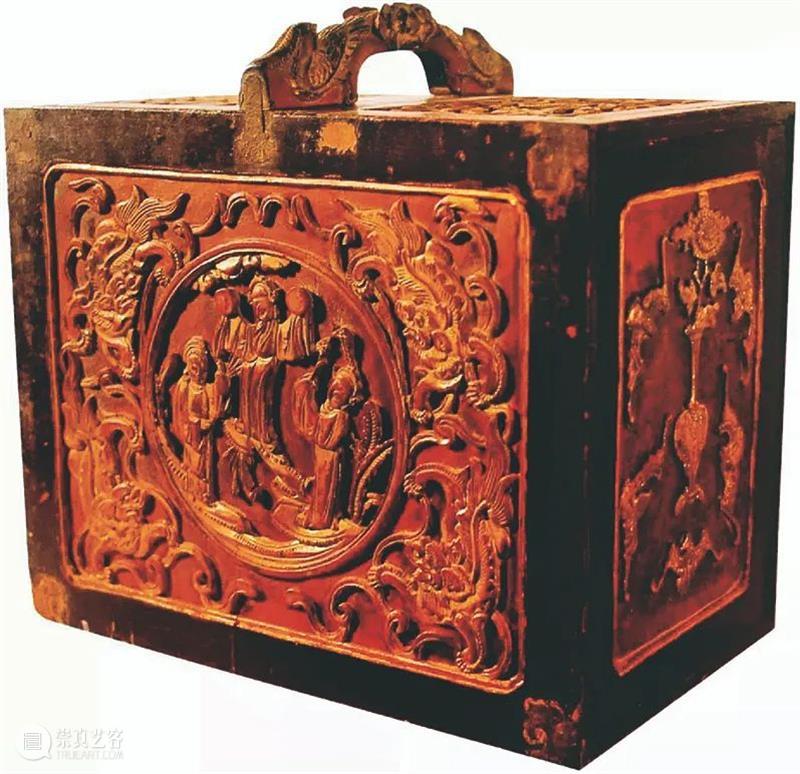

美国著名心理学家亚伯拉罕•马斯洛(Abraham H.Maslow)通过研究青少年生活经验,发现人的早期生存经历和技术训练会形成思维定势对后期自我实现和高峰体验产生一定影响。齐白石在创作人物画之前,长期从事木作工艺,以设计生产木质雕花家具为生。其职业生涯始自清光绪三年(1877年),先从事大木作,师从齐仙佑和齐长龄。通过一年的工作, 能使用各种木作工具,知晓木构建筑架构形式和营造流程。光绪四年(1878年)投周之美门下,改学雕花木艺,以制作各式精美雕花家具闻名乡里。根据中国艺术研究院郎绍君先生的田野调查,目前保存在湖南省博物馆、湘潭齐白石纪念馆和民间个人的齐白石雕刻作品共计12件(套)[2],包括木床、木柜、木箱、木屏风、木盆架、石砚等品种,其中以湘潭齐白石纪念馆收藏雕花木箱最具代表性。该木箱原存借山馆,战乱期间转移至齐白石孙女处,后由家属捐献国家。木箱由提梁、挡板、抽屉等部件构成。

雕花木箱 齐白石 木质

28cm×35cm×22cm 无年款

湘潭齐白石纪念馆藏

两个挡板中部分别雕刻“状元及第”和“吉祥如意”图案,均为浅浮雕古装人物,在人物图案四周装饰有狮纹,八个狮子图案呈对称状且可重叠。木箱采用传统模件生产方式,先按照图纸独立制作各个构件,然后组装成型。构件表面狮纹源自图谱(类似今天的家装纹样图册),雕花木匠根据客户选择对图案进行组合,客户认可设计稿后再采用图像复制加移位组合法雕刻成型, 该方法是民间艺术中常见图像处理手法。

木箱侧面“状元及第”图案

齐白石 木质 尺寸不详 无年款

湘潭齐白石纪念馆藏

木箱侧面“吉祥如意”图案

齐白石 木质 尺寸不详 无年款

湘潭齐白石纪念馆藏

清光绪十四年(1888年),齐白石师从湘潭民间画师萧传鑫和文少可学习肖像画,开始卖画生涯。按照人物画的功能,可分为公共装饰性和私人纪念性两类。

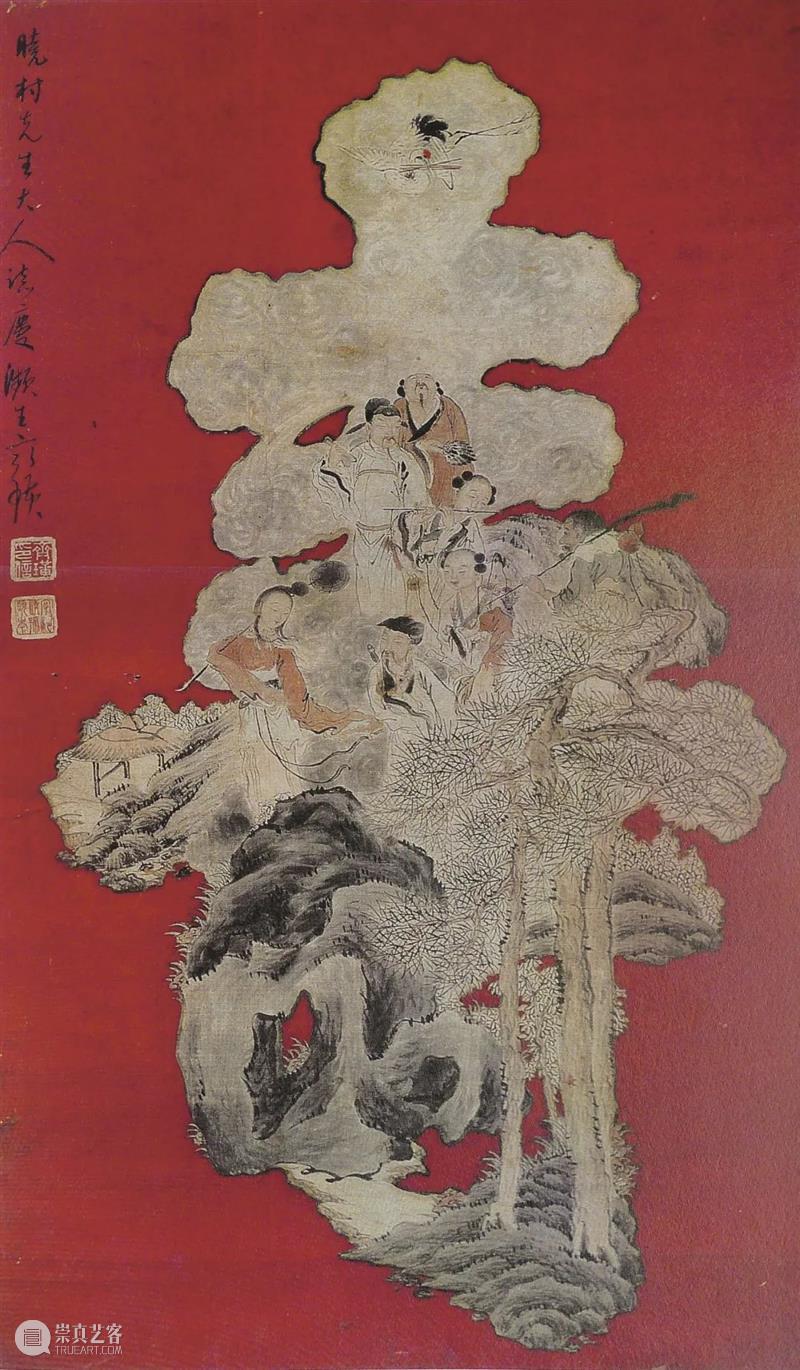

八仙祝寿图 齐白石 立轴 纸本设色

145cm×79cm 无年款

湖南省图书馆藏

麻姑进酿图 齐白石 立轴

纸本设色 130cm×67cm 1894年

中央美术学院藏

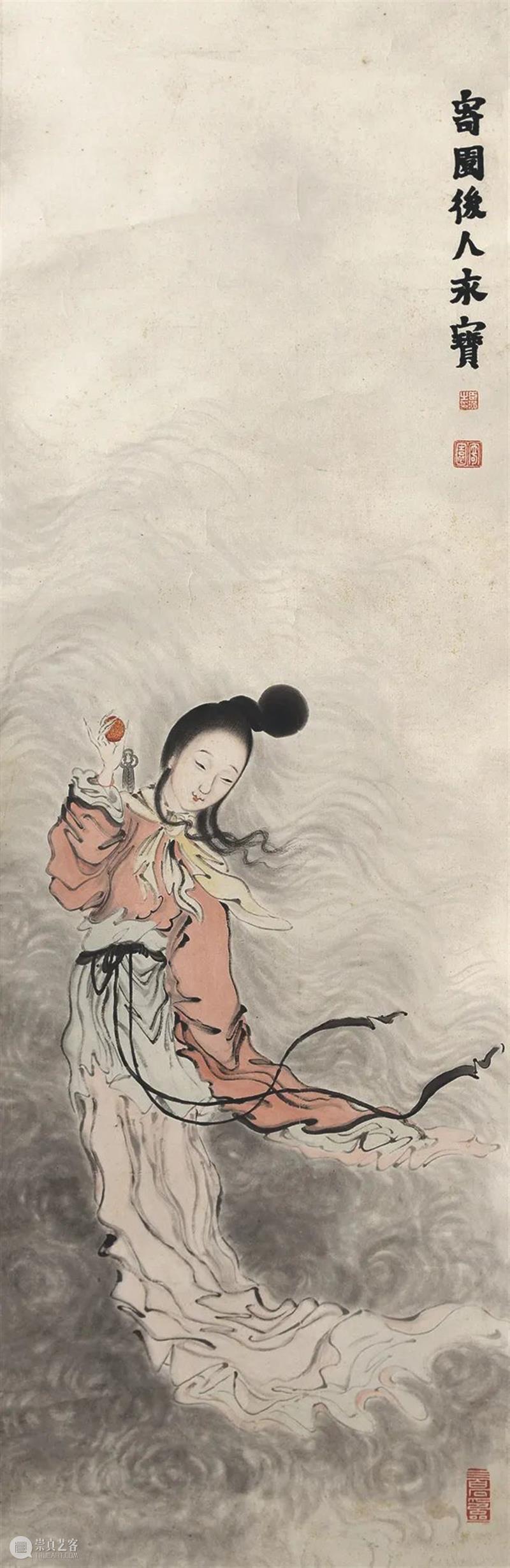

红线盗盒图 齐白石 立轴

纸本设色 146cm×39cm 1898年

上海博物馆藏

公共装饰性画作多悬挂在祠堂庙宇之中,用于辟邪祈福、迎新贺岁、祈生盼子,集实用性和装饰性于一体。常见题材有天官赐福、群仙祝寿、五子登料、文武财神、和合二仙、麻姑献寿、红线盗盒、文王访贤、东方朔偷桃、岳飞报国、黛玉葬花等。由于此类作品不是严格意义上的宗教艺术,仅是与民间供奉活动相关的装饰艺术,属于日常使用品,故保存不易,加之“文化大革命”“破四旧”,存世甚少,仅在湖南省图书馆、中央美术学院、北京荣宝斋、上海博物馆、浙江省博物馆有少量收藏,其中以《红线盗盒图》最为典型。目前发现四幅,均源自同一构图,只是服饰颜色略有不同,分别保存在上海博物馆(后简称上博)、上海中国画院、成都博物馆(后简称成博)和胡佩衡家属处。图中红线女身材修长,梳乌蛮髻,戴赤色耳环,外着黄披肩和红短袍,腰系青丝,脚蹬轻履,背龙纹匕首,右手拿描金朱盒,行走于云雾之间。四幅款识均位于画面右上角。上博本和上海中国画院本在纸张大小(146cm×39cm)、人物造型、敷色描金方面均完全相同,仅创作时间相差一年。胡佩衡本[3]的设色与上博本相同,但绘制时间较晚。成博本和上博本除了服饰设色不同,人物的诸多细节完全一样,例如右耳佩戴红色耳环、右手大拇指和食指紧夹描金朱盒,小指均有长指甲呈外翘状、朱色宝盒表面描卷云纹等。

红线盗盒图 齐白石 立轴

纸本设色 146cm×39cm 1899年

上海中国画院藏

红线盗盒图 齐白石 立轴

纸本设色 130cm×40cm 无年款

成都博物馆藏

关于此类画作的创作缘由和收费标准,齐白石说:“来请我画的大部分是神像功对,每一堂功对,少则四幅,多的有到二十幅。画的是玉皇、老君、财神、火神、灶君、阎王、龙王、灵官、雷公、电母、雨师、风伯、牛头马面和四大金刚、哼哈二将之类。这些神仙圣佛,谁都没有见过他们的本来面目,我原来是不喜欢画的。因为画成了一幅,他们送我一千来个钱,合银元块把钱, 在那时的价码,不算少了,我为了挣钱吃饭,又却不过乡亲们的面子,只好答应下来,以意为之。” [4]面对乡村民众的大量需求,为了生计,齐白石只好依据底稿重复绘制,这也是齐白石同一题材作品存世数幅的缘由。

另一类是私人纪念性画作,以描绘个人容貌为主。按照民间画工的约定,可分为头像(俗称“大首”)、半身像(俗称“云身”)和全身像(俗称“花整”或“云整”)三种。

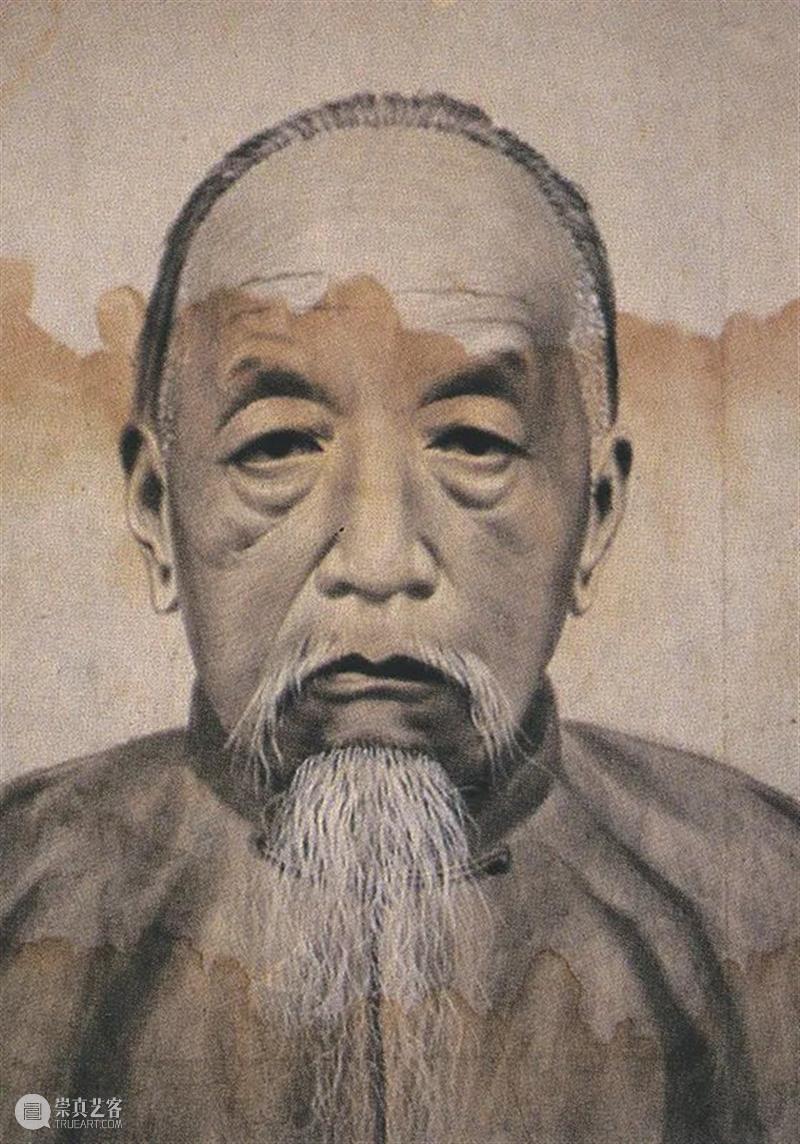

头像类画作以《胡沁园像》为代表。该画原为胡氏后人收藏,20世纪80年代捐赠给湘潭齐白石纪念馆。图中胡公神情端肃,眼眶下垂、白须拂胸,老态龙钟,脸部呈现出鲜明的块面和明暗层次,富有较强的体积感和真实感。郎绍君推测该画绘制于1909—1914年之间。[5]

胡沁园像 齐白石 镜心 纸本

擦炭墨笔粉勾 26cm×19cm 1914年

湘潭齐白石纪念馆藏

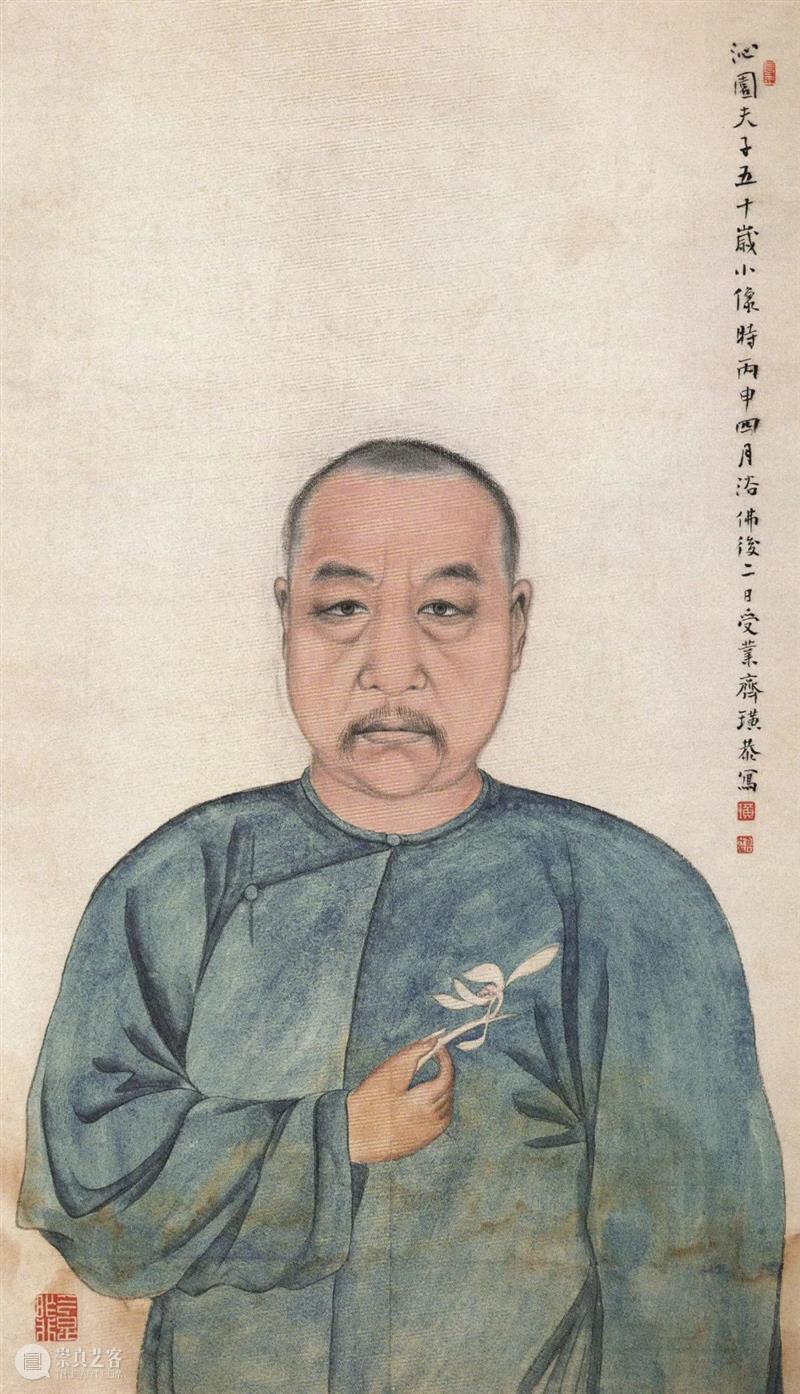

半身像有《谭文勤公像》《沁园夫子五十岁小像》《沁园师母五十岁小像》和《散原先生像》等。《沁园夫子五十岁小像》创作于清光绪二十二年(1896年),齐白石34岁。胡沁园身着浅色长袍,手持幽兰, 面带微笑,双目炯炯。齐白石先以细线勾勒面部轮廓,再以“凹凸法”烘染五官结构,最后以淡赭敷面,既有明亮秀润的肤色,又呈现出骨骼的微妙起伏,俊逸之气扑面而来。

沁园夫子五十岁小像 齐白石 立轴

纸本设色 65cm×37cm 1896年

辽宁省博物馆藏

沁园师母五十岁小像 齐白石 立轴

纸本设色 65cm×37cm 1901年

辽宁省博物馆藏

全身像有《黎夫人像》和《无名官吏像》。黎夫人身穿龙纹红袍,端坐于圈椅之上,为正面全身像。头部采用擦炭画的技法绘制,额头饱满、两眼深沉,鼻梁和脸颊为灰白色,下颚和颈部有轻微阴影。红袍表面绘有团龙纹和卷云纹。前胸补子为红嘴展翅鸟。外褂呈黑色,表面饰有云纹、海水纹、团花纹等。踏板、墙线和地毯的描绘均借鉴古建筑彩绘手法,工整富丽。北京荣宝斋藏《无名官吏像》也采用相同手法,除了踏板和《黎夫人像》中的踏板一样,两幅画中的龙纹和云纹也有颇多相似处,齐白石采用特殊技法将袍褂的凹凸质感及光线折射都表现得淋漓尽致。

黎夫人像 齐白石 立轴

纸本设色 129cm×69cm 无年款

辽宁省博物馆藏

无名官吏像 齐白石 立轴

纸本设色 110cm×66cm 无年款

北京荣宝斋藏

按照绘制方法的异同,可将私人纪念类画作分为两种,一是对真人写生,一是追写真容。两者看似都十分容易,实则异常艰辛。齐白石晚年回忆其人像绘制生涯时,常常感叹谋生之不易,弟子胡佩衡有如下记录:

中国过去还没有照相或照相还不普遍时,有钱人家都有给祖先留影的风俗,叫传真。活着的人也要画像,叫小照或行乐图。

这种画像和现在的人像写生大大不同。老人谈到这个过程的细节时非常感慨,我这才知道画工的难处。画小照还比较容易,被画的人坐在对面,看着他先钩草稿,钩完请主人提意见,一次不像再钩第二次,钩到主人满意为止。所谓满意并不一定完全像,而是要抓住对象的特征加以取舍,除外形大致不差外,要取相貌上的优点加以夸张,缺点加以去舍。优点是所谓富贵、白胖、清秀、美须等官宦人家的福相。缺点是指一般劳动人民的贫苦相。草稿经主人同意后,再正式画人像。头画完,再根据主人的要求画服饰,衣着画完再画背景,有时画室内摆设,有时画园林风景。画这些零碎景物,如果有真物参考还算幸运,有时单凭主人一说,无所依据非常困难,所以那时画像比现在单纯人像写生还困难多了。老人说更困难的是画传真,传真是对躺着的死人画像,要画出他活着时候的相貌,俗话说追喜容。死人和活人大不相同,死人干瘦,皮肤黄黑,尤其是眼睛紧闭,老人说我也没有见过他活着时候的样子,硬要看着死人画活人,真是岂有此理。当时,白石老人只好钩草稿给主人看,一张不像再画,常常画五六张,主人还说不像。老人回忆当时为草稿面对死人着急,常常汗如雨下。老人说一张像常常要画五六天,有时要画七八天,画像还要摸透主人的心理,碰上吹毛求疵刁难的主人,让你三番五次修改最为气人。[6]

何绍基画像 佚名 立轴

纸本设色 尺寸不详 无年款

湖南省博物馆藏

关天培像 佚名 立轴

纸本设色 59cm×43cm 无年款

南京博物院藏

蒙古将军元配夫人 弥尔顿•米勒 照片

33cm×25cm 1860—1863年

英国及爱尔兰皇家亚洲研究学会藏

根据白石回忆可知此类画作是按照特定的流程实施图像生产。先绘面容,直至客户满意。再请客户翻阅参考图谱,选择服装和背景。最后复制图案与面容组装成画。在绘制过程中使用图谱,图谱既是供客户选择的纹样图集,同时也是技术规范,注明各式图样的尺寸、色彩和注意事项等。画作中的服饰、道具、装饰背景及其组合方式均为清代流行款式, 湖南省博物馆藏《何绍基画像》和南京博物院藏《关天培像》均由头像、服饰、座椅和地毯四个部分组成,与齐白石《无名官吏像》图像构成方式相同。在经济发达的广东沿海地区,部分西方摄影师也借鉴中国民间图像生产流程记录地方富有官吏,如美国摄影师弥尔顿•米勒1860—1863年在香港、广州拍摄的《蒙古将军元配夫人》《妇人》《官员与夫人》就是明证。除了拍摄对象不同,服饰、道具和背景都是固定组合,照片中的老妇人与齐白石笔下的《黎夫人像》具有异曲同工之妙,只是成像技术不同而已。

妇人 弥尔顿•米勒 照片

17cm×14cm 1860—1863年

英国及爱尔兰皇家亚洲研究学会藏

官员与夫人 弥尔顿•米勒 照片

14cm×19cm 1860—1863年

洛杉矶盖蒂研究所藏

无论是制作家具还是绘制祖先像,表面上是齐白石的个人劳动,但实际上一件作品的创作与生存环境、民俗风情、消费习惯密不可分。绘制者既要遵循行业规范,采用成熟技术,按照流程生产,确保品质,还要体现民众的美学趣味和现实需要。所以齐白石早期职业生涯多围绕婚丧嫁娶、祖先崇拜、辟邪祈福等现实活动展开,内容多为天官赐福、群仙祝寿、五子登料、文武财神等吉祥题材,采用夸张变形的造型手法和表现主观意愿的散点透视,色彩明快,多用纯度较高的原色,形成强烈对比。清新质朴、简约自然的民艺风尚成为齐白石作品的基本格调,并贯穿其一生。

面对大量重复定制,为了控制品质,提高产量,中国工匠往往会在制作过程中使用模件。模件是生产系统中具有独立功能,可组合、分解和更换的单元。模件的出现使得重复制作和批量生产成为可能。模件的使用在中国具有悠久的历史,广泛应用于建筑、雕塑、印刷、绘画、陶瓷等领域。齐白石的老师和湘潭同行都熟悉模件并广泛使用,齐白石使用模件,合情合理,《红线盗盒图》就是明证。

模件是一种技术控制体系,也是一种思维管理方式,长期运用必然会形成思维定势,对之后的职业生涯产生影响,在一些细微之处无声展现,例如创作前重视底稿设计和事后工具养护等良好习惯。即使在齐白石名震东瀛后,创作每一幅人物画的时候,他都要深思熟虑,多次起稿,在草稿上改来改去,一丝不苟。1925年胡佩衡请白石创作《目送长鸿图》,老人为了此稿中的猎人,连续设计了三幅草图,请注意草图中左手三种姿势的变化, 这些修改不仅展现了身体的移动,而且真实再现了艺术家探寻最佳表现效果的过程。[7]又如每次作完画后齐白石都要把水碗和调色瓷碟清洗干净,将笔墨纸砚收拾好。老人说这个习惯是他做木工时养成的,做木工之前一定要检查工具。[8]

二、 齐派模件的设计与运用

齐白石之所以成为国画大师,就在于其一生从未停止过艺术探索。在青年时代,心灵手巧的他,即已对家具装饰图案展开思考,白石老人回忆:

那时雕花匠所雕的花样,差不多都是千篇一律。祖师传下来的一种花篮形式,更是陈陈相因,人家看得很熟。雕的人物,也无非是些麒麟送子、状元及第等一类东西。我以为这些老一套的玩意,雕来雕去,雕个没完,终究人要看得腻烦的。我就想法换个样子,在花篮上面加些葡萄、石榴、桃、梅、李、杏等果子,或牡丹、芍药、梅、兰、竹、菊等花木。人物从绣像小说的插图里勾摹出来,都是些历史故事。还搬用我平日常画的飞禽走兽、草木虫鱼,加些布景,构成图稿。我运用脑子里所想到的,造出许多新的花样,雕成之后,果然人都夸奖说好,我高兴极了,益发地大胆创造起来。[9]

他立足乡村民众审美趣味,以《芥子园画传》对家具装饰图案进行替换重组的行动,可视为早期模件设计与运用的成功尝试。

伴随着绘画事业的迅猛发展,面对顾客的各种需要,特别是大量重复定制业务,齐白石开始思考绘画作品的模件化和批量生产。他将家具生产的成功经验挪用到绘画领域,将家具的三维立体设计转换到绘画的二维平面设计,将家具生产的流程管理运用到绘画创作,形成了独具特色的齐派图像生产流程:首先根据市场需要,确定绘画主题。其次构思产品草图、确定形式结构和色彩构成,完成初稿设计。再次是绘制样品,完善草图,确定流程和标准。最后根据定稿展开批量生产。

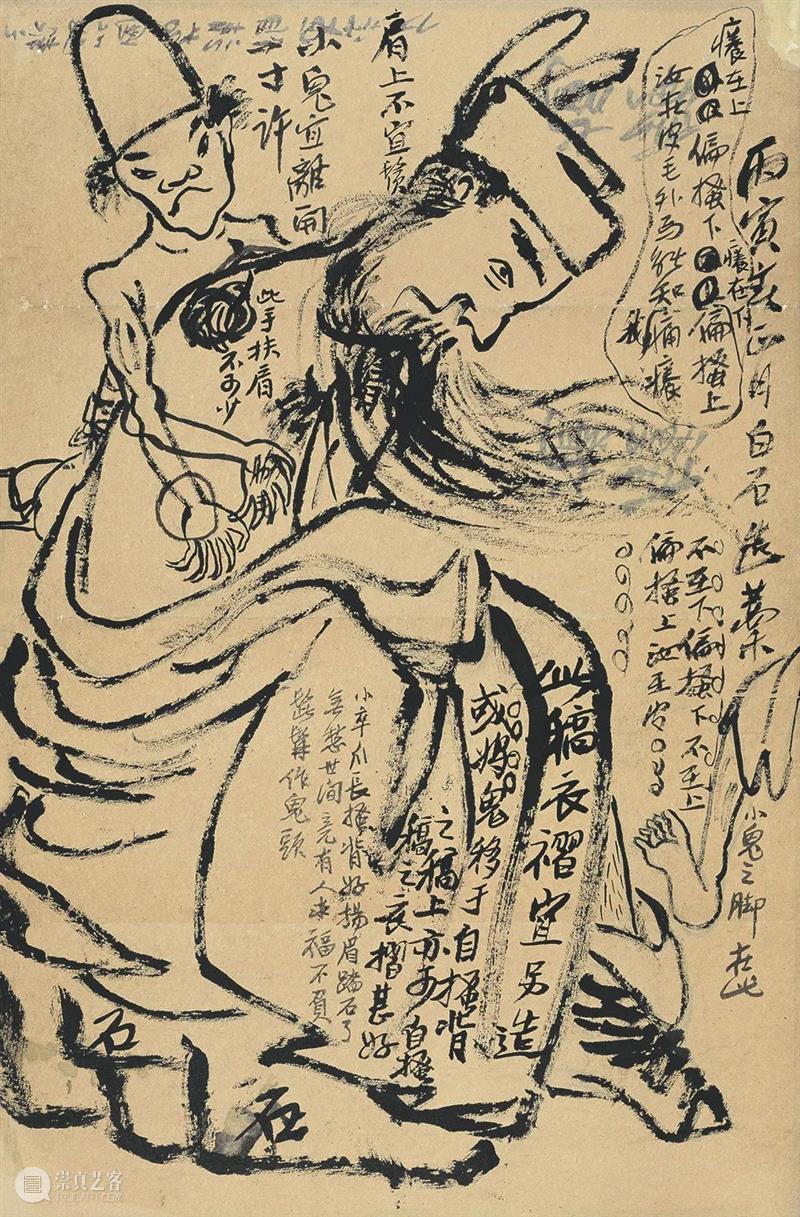

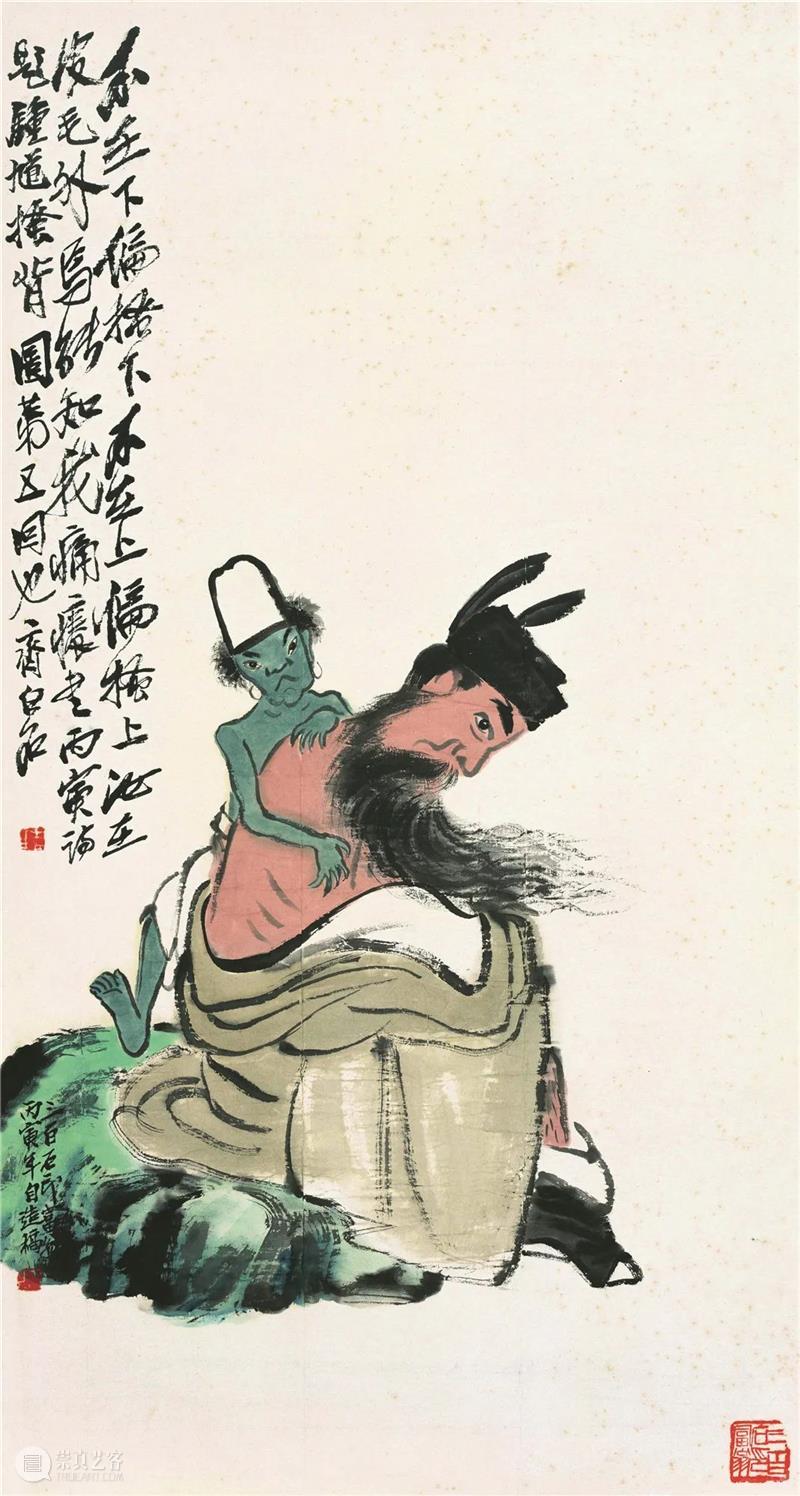

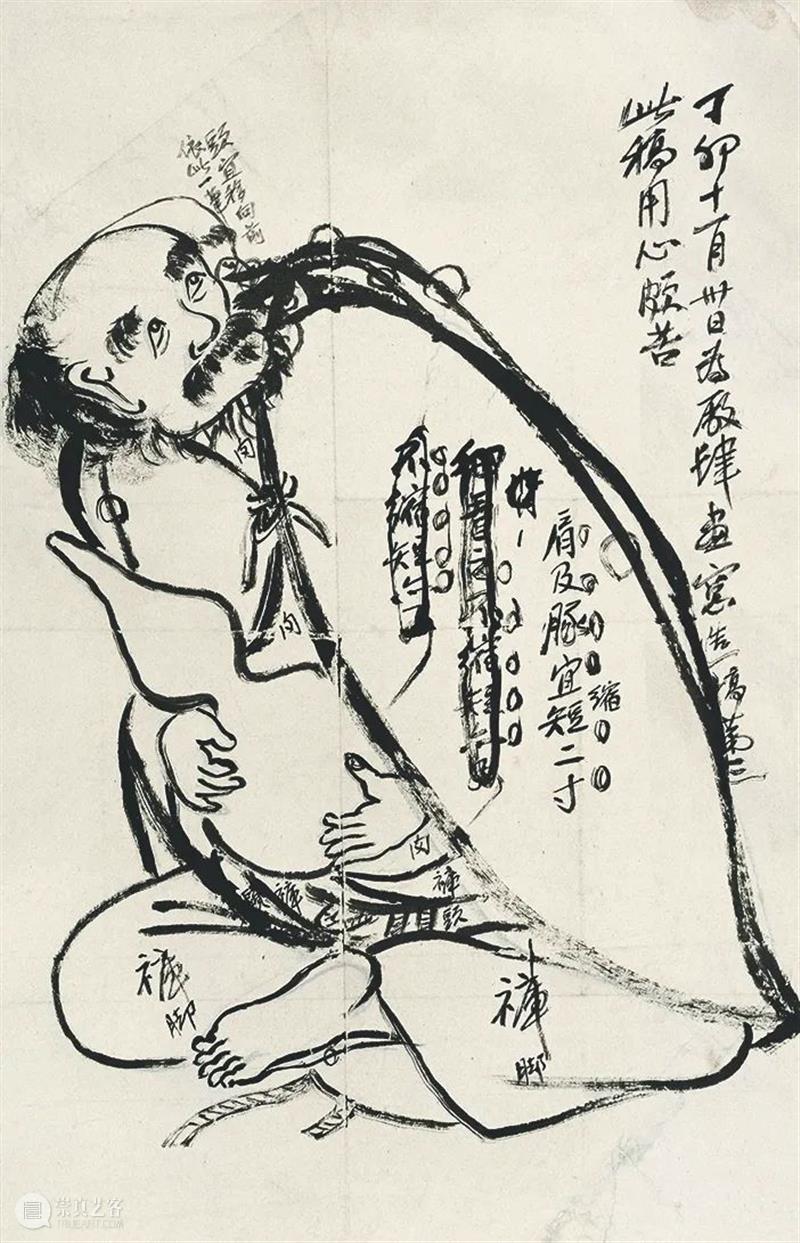

形式设计包含人物造型和款识位置的设计。齐白石认为造型和用笔的提炼净化展现出艺术品格的高低雅俗。优秀的人物画要笔墨简约而意度无限,是诗、书、画、印的完美统一。为了传神,为了表现物象内在的生命,他往往对描写对象进行大胆的夸张、拟人和变形,以突出其外在的貌和内部的情,创造出来的物象在精神和外形上的完美都高于描写对象,他笔下的罗汉、观音、儿童造型简约,稚气可爱,无不充满蓬勃生机和鲜明个性。他先用炭笔或墨笔在宣纸上设计物象初稿,然后用圆圈表示需要修改的线条或需要删除的部位,个别容易误会的地方还加注中文,说明技术要点。现以《钟馗搔背图》为例说明。设计稿现藏北京画院,为民国十五年(1926年)正月设计,各部位均用中文注明绘制要求,如“肩上不宜须”“小鬼宜离开一寸许”等。小鬼左手原作扶肩状,后圈去,经过反复考虑后又恢复,并在原手处注明“此手扶肩不可少”。小鬼右手原作直伸状,后用圆圈圈去,改作弯曲状。钟馗坐于石上,稿中用“石”字注明,同时在设计稿右侧还预留题款位置,抄录款识两条,一是“痒在上偏搔下,痒在下偏搔上,汝在皮毛外,焉能知我痛痒”,一是“不在下偏挠下,不在上偏挠上。汝在皮毛外,焉能知我痛痒”。

钟馗挠背稿 齐白石 托片

纸本墨笔 47cm×30cm 1926年

北京画院藏

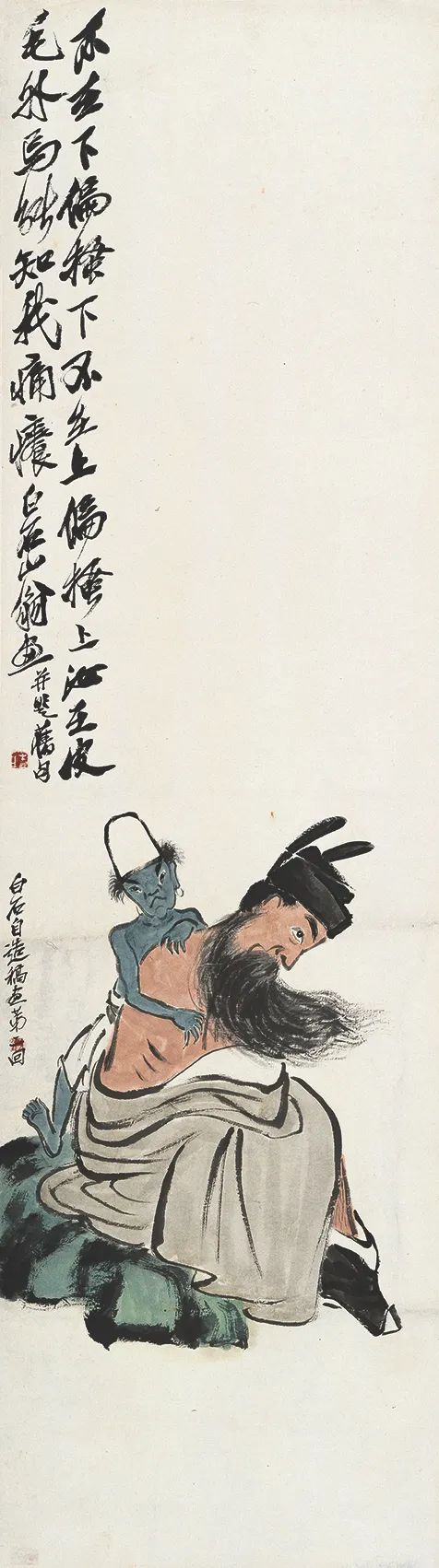

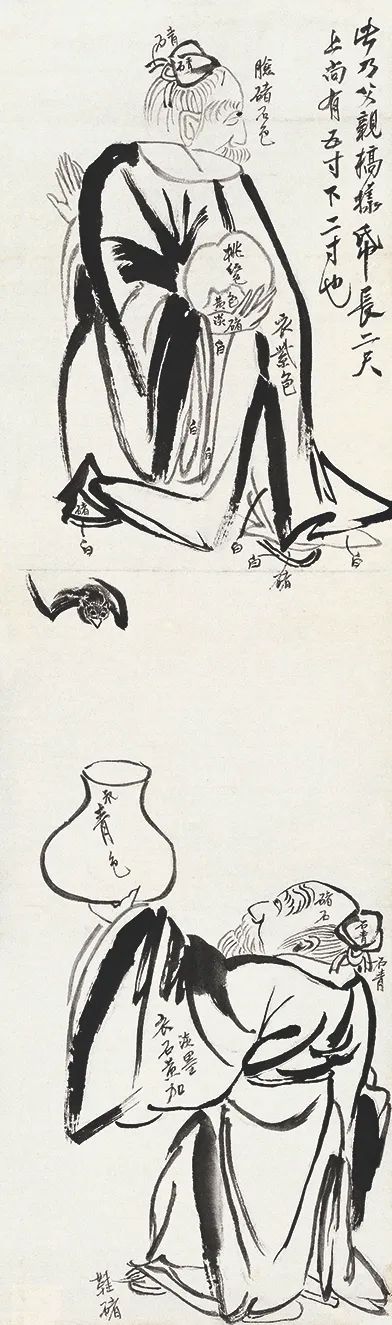

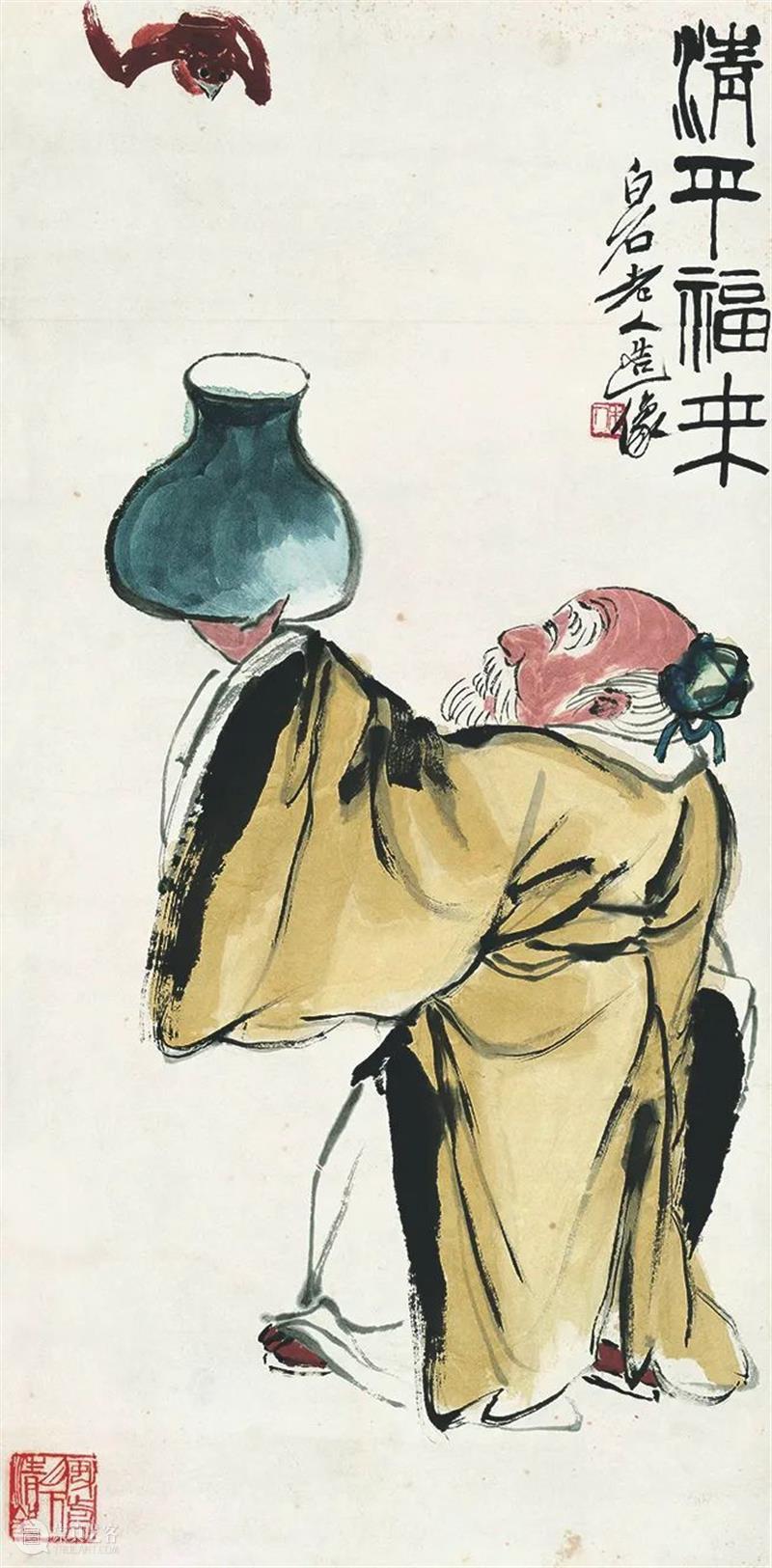

以设计稿中说明文字为比对点,对照北京画院收藏的两幅成品,可发现第二回和第五回的人物造型均符合设计稿的要求,只是款识内容和位置有调整。在设计稿上,齐白石不仅明确线条位置及物象关系,还注明各部位色彩构成,以《清平福来图》为例。设计稿现藏北京画院,图中有多处色彩标识,如福星脸部注明“赭石”、头发处注明“石青”、长衫处注明“衣石黄加淡墨”、鞋尖处注明“鞋赭”、罐子腹部注明“青色”,对照《清平福来图》成品,可发现该画是严格按照色标敷色的。

钟馗挠背图 齐白石 立轴

纸本设色 132cm×37cm 1926年

北京画院藏

钟馗挠背图 齐白石 立轴

纸本设色 89cm×47cm 1926年

北京画院藏

清平福来稿 齐白石 托片

纸本墨笔 113cm×34cm 无年款

北京画院藏

清平福来图 齐白石 镜心

纸本设色 69cm×34cm 无年款

北京画院藏

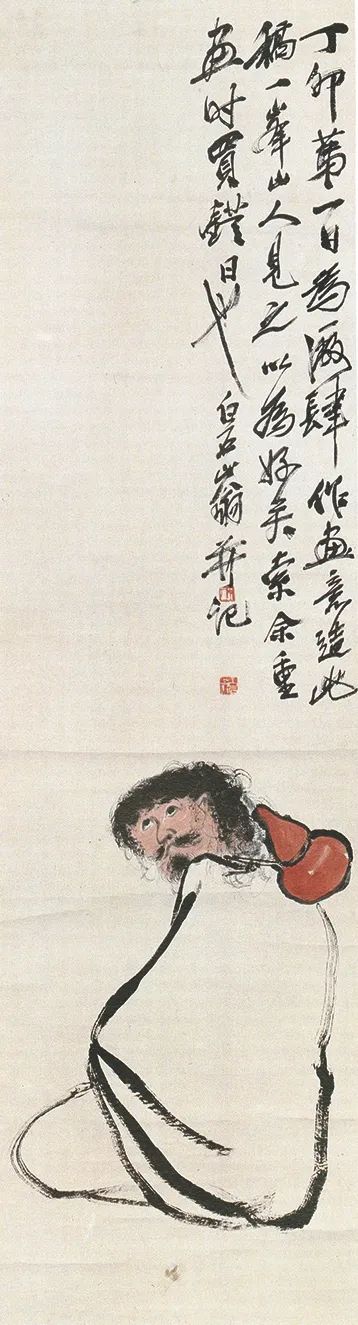

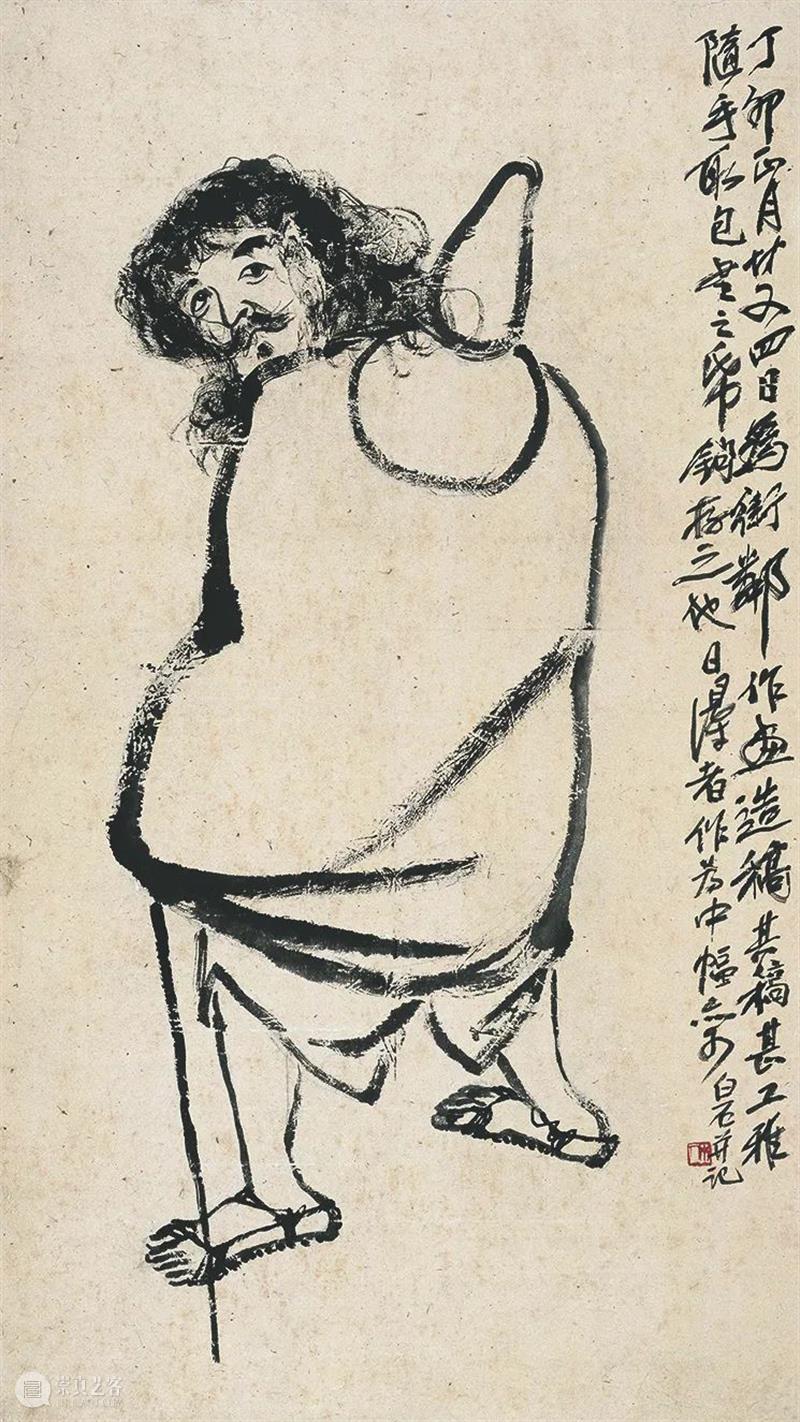

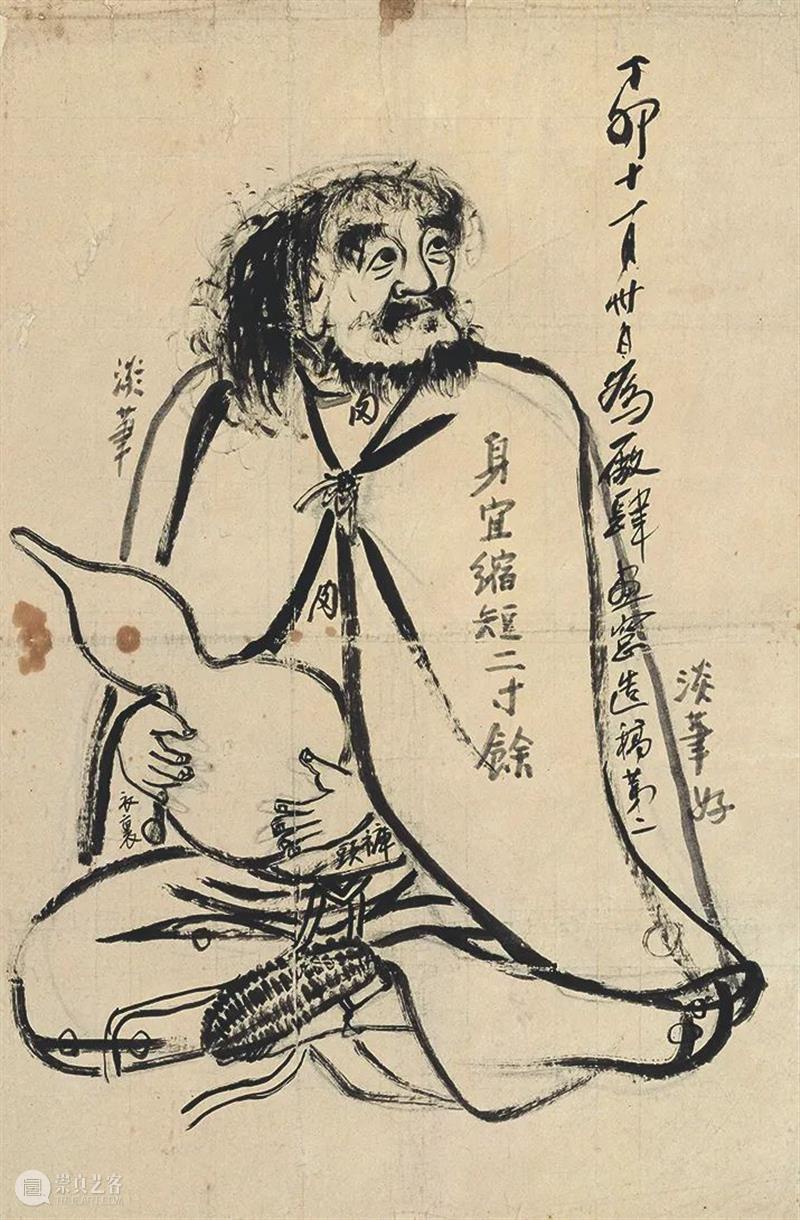

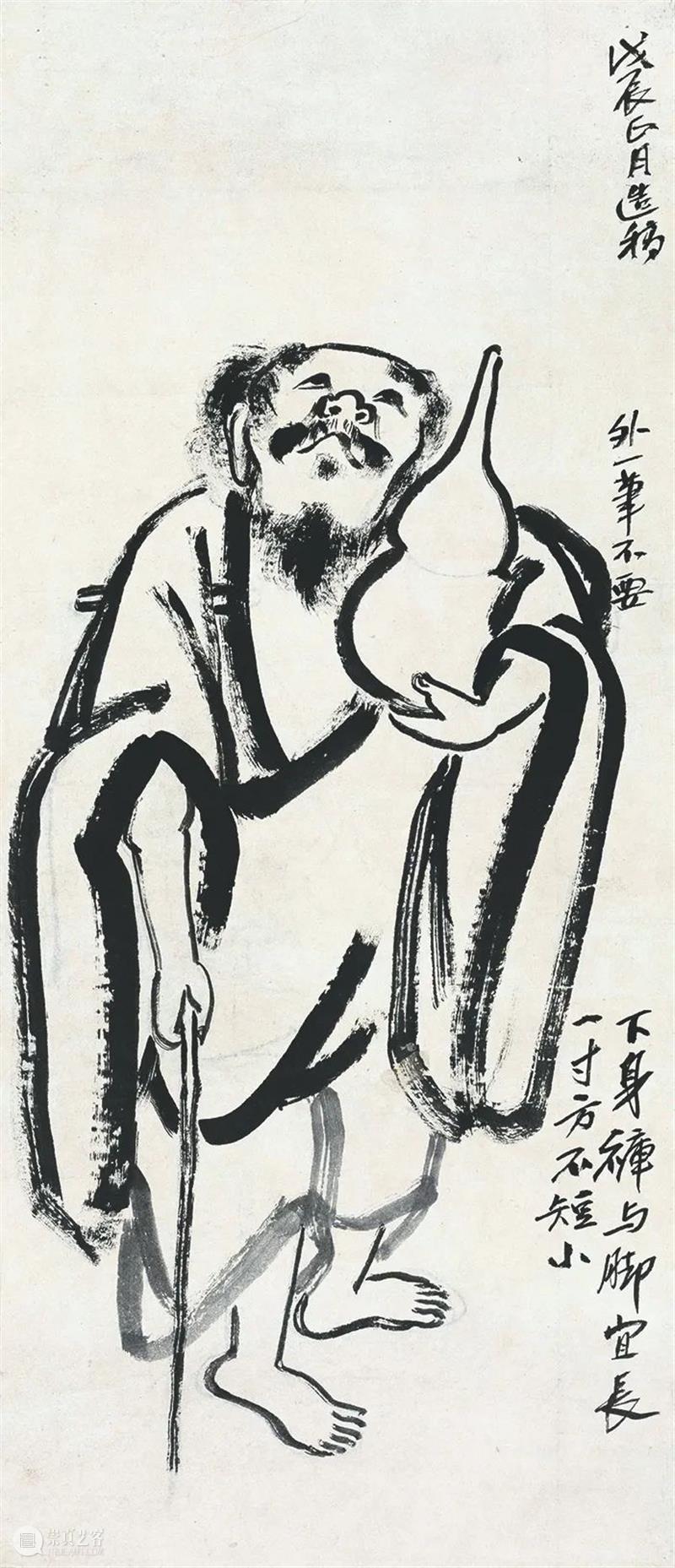

为了满足不同顾客的消费需求,即使是同一题材,齐白石也会选择不同姿势设计出系列产品,现以《铁拐李图》为例说明。丁卯正月初一(1927年2月2日),齐白石为厂肆创作了一幅《铁拐李》,图中铁拐李呈坐姿,头作侧望状,背一红色葫芦。逸轩先生见之甚是喜欢,白石老人又依样画了第二幅。上灯日(1927年2月14日),一峰山人看见后也非常喜爱,白石三画其稿。正月二十四日(1927年2月25日),白石老人为街坊邻居绘制了一幅《铁拐李》,图中铁拐李作站姿,左手持杖,白石随手取包装纸勾存,后来白石老人又根据此稿创作了一幅《铁拐李》珍藏在家。同年十一月三十日(1927年12月23日), 根据市场需求,白石老人又设计了四幅《铁拐李》,其中三幅分别呈端坐状、侧坐状和行走状。戊辰(1928)正月,齐白石又根据市场需求设计了一幅《铁拐李》,图中铁拐李呈行走状,一手抱葫芦,一手拄杖。在短短的一年之中,齐白石先后设计创作了数幅《铁拐李》,囊括端坐、侧坐、行走等不同姿势,可见市场需求之多样。

铁拐李 齐白石 立轴

纸本设色 137cm×37cm 1927年

私人藏

铁拐李(稿) 齐白石 立轴

纸本墨笔 91cm×51cm 1927年

北京画院藏

铁拐李 齐白石 立轴

纸本设色 133cm×33cm 无年款

北京画院藏

铁拐李(稿) 齐白石 托片

纸本墨笔 70cm×46cm 1927年

北京画院藏

铁拐李(稿) 齐白石 托片

纸本墨笔 69cm×44cm 1927年

北京画院藏

铁拐李(稿) 齐白石 托片

纸本墨笔 69cm×44cm 1927年

北京画院藏

铁拐李(稿) 齐白石 托片

纸本墨笔 83cm×36cm 1928年

北京画院藏

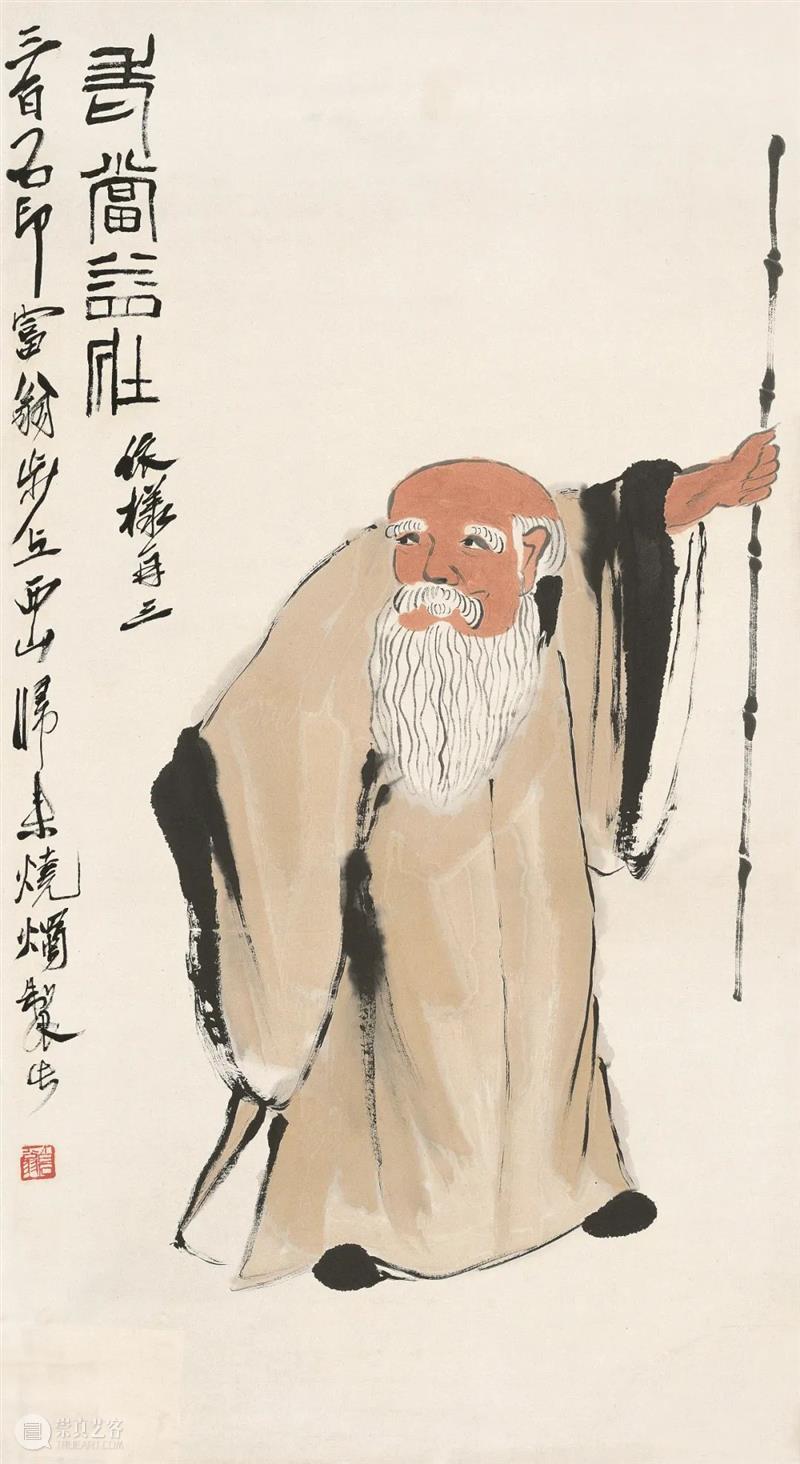

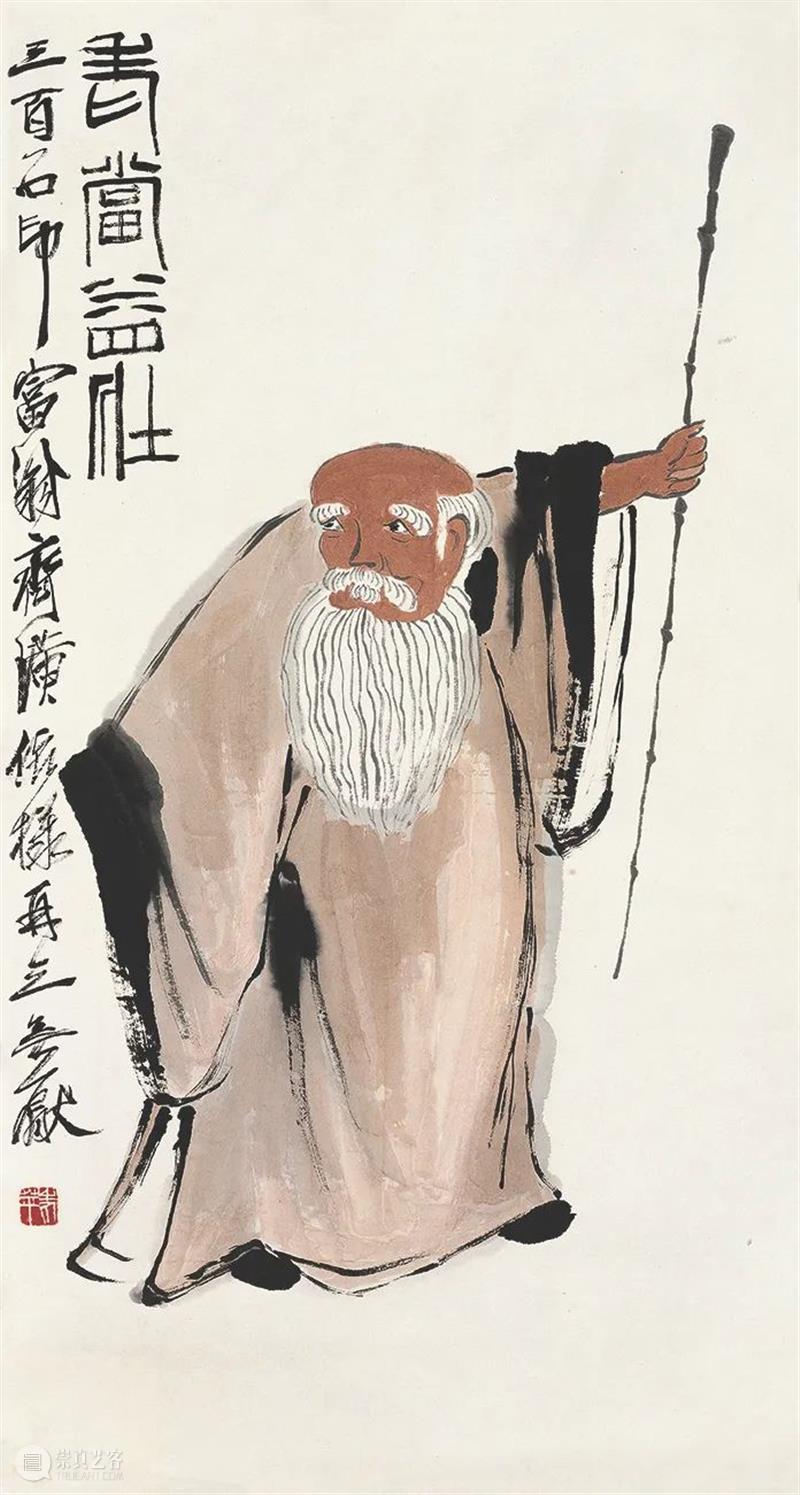

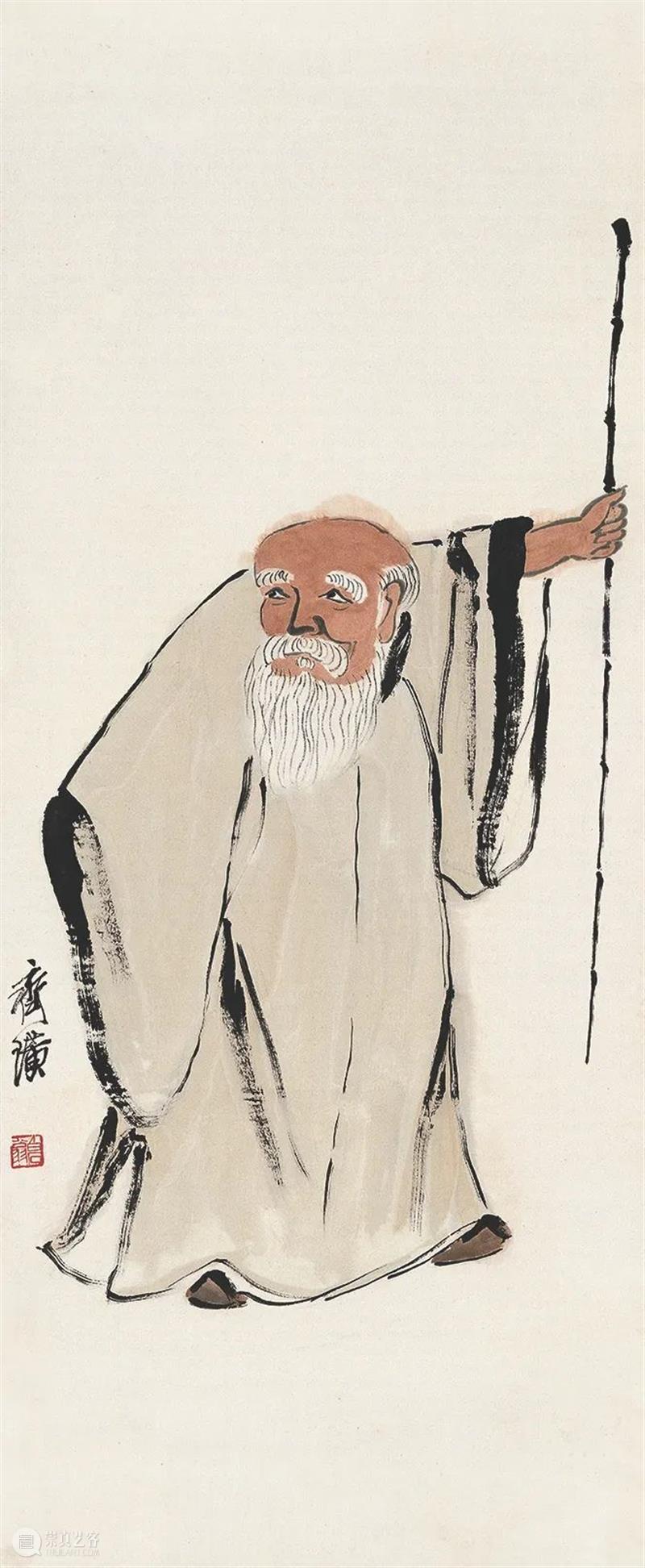

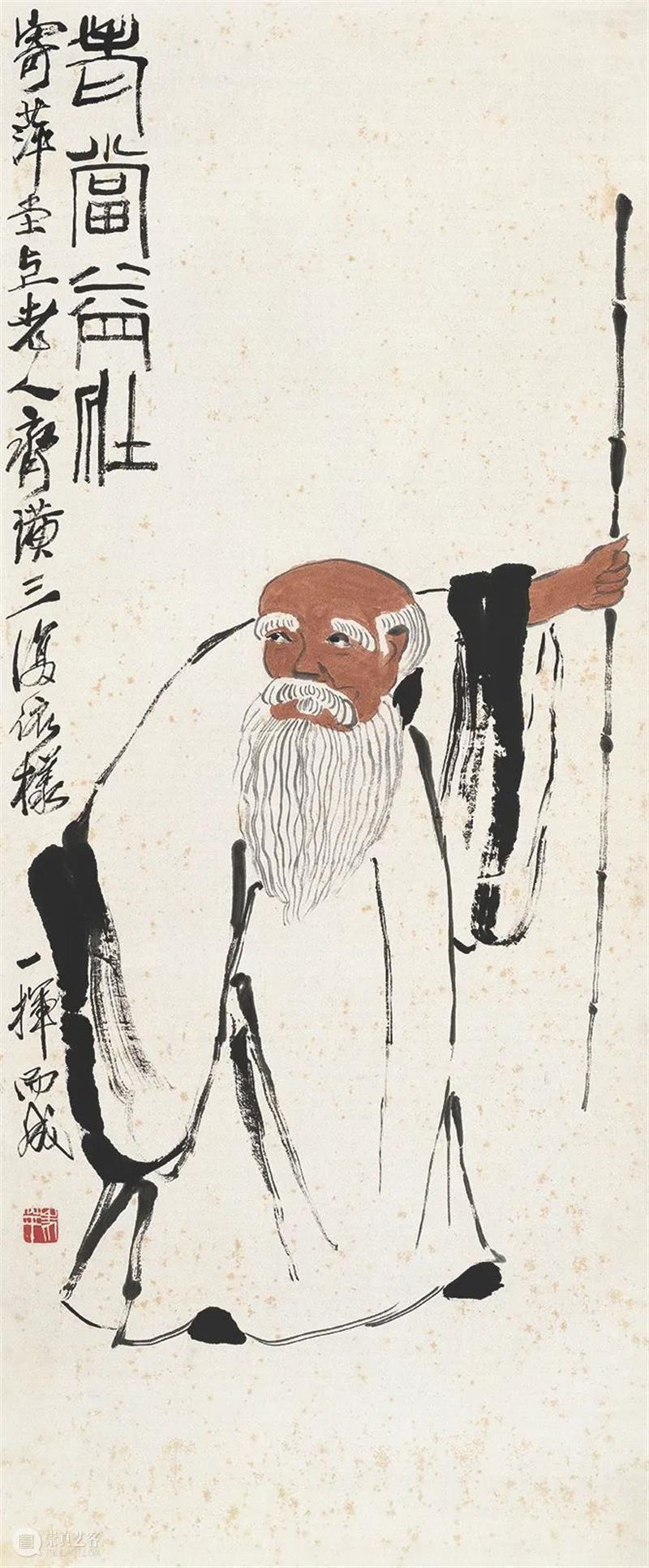

当一个题材的系列图像设计完成后,就可根据市场需求选择性批量生产。胡佩衡、齐良琨等对此均有记述,门人娄师白还回忆出画作具体数量,他说“老师每画一幅新构图,总要反复地画两三遍,遇到他认为是得意之作的,还要照样画五六张”[10]。此类批量生产的作品存世甚多,《老当益壮图》就是一例,相同构图作品存世10余幅,其中北京画院藏有8幅,现选取5幅展开讨论,分别编号A、B、C、D、E。5幅均为纸本写意画,无装饰性背景,源自同一底稿。图中老人居正中显著位置,站姿稳健,银须拂胸,左手持竹杖,右手作拂袖状,竹杖六至九节不等,面部和手部略施淡赭。5幅作品中除了D的长衫为白色外,其余4幅均为黄色。除编号C外,其余4幅作品左上角均有篆书题名一行四字,曰“老当益壮”,题名左侧题行书款一行,注明依样绘制。款尾均钤一印,其中白文方印“老苹”出现3次,分别是B、D、E,朱文方印“白石翁”出现2次,分别是A、C。5幅作品中A、B的尺寸相同,均为长91厘米,宽48厘米。题款均有“三百石富翁”和“依样再三”句。除竹杖位置和节数不同外,二画图像基本重叠。以A左边为边界比较A、B两画款位,可发现B的人物向左侧移动5—6厘米,人物和款识的关系更加紧密。C和D的宽均为42厘米,长度仅有2厘米误差,一为103厘米,一为101厘米,除竹杖节数和长衫颜色不同外,二画图像基本重叠。E为5幅中尺寸最大者,长139厘米,宽48厘米,和D题款相似,均有“寄萍堂上老人齐璜”和“一挥而成”句。通过以上5幅作品的比较,可确定齐白石是根据同一底稿批量绘制,与娄师白回忆相符。同时齐白石还通过调整长衫颜色、竹杖节数、袖口墨色、题款字数等细节追求独特的表现性,展现创造力,正如雷德侯在《万物》中所言:

他们创制了数量庞大难以胜计的作品, 而他们之所以能够做到这一点,即在于利用了构图、母题和笔法的模件体系,但是他们以自己独特而无法模仿的形式渗透了每一件单独的作品,犹如自然造物的伟大发明。对于中国的文人画家而言,模件体系与个人特性,竟是一枚硬币的正反两面。这枚硬币的名字便是创造力。[11]

老当益壮图 齐白石 立轴

纸本设色 91cm×48cm 无年款

北京画院藏

老当益壮图 齐白石 立轴

纸本设色 91cm×48cm 无年款

北京画院藏

老当益壮图 齐白石 立轴

纸本设色 103cm×42cm 无年款

北京画院藏

老当益壮图 齐白石 立轴

纸本设色 101cm×41cm 无年款

北京画院藏

老当益壮图 齐白石 立轴

纸本设色 139cm×48cm 无年款

北京画院藏

刘振宇系国家文物进出境审核四川管理处责任鉴定员

文金梁系四川博物院文保中心修复师

(文章选自《齐白石研究》(第五辑),文章未完待续)

------------------

注释:

[1] 模件是生产系统中具有独立功能,可组合、分解和更换的单元。雷德侯在《万物》中使用的词汇是“Module”,其有模块、模数等义。为避免出现歧义。目前学术界约定俗成译成“模件”。

[2] 郎绍君.二十世纪中国画家研究丛书•齐白石[M]. 天津:杨柳青书画社,1996:61.

[3] 胡佩衡藏《红线盗盒图》为纸本设色,134cm×33cm,1929年,齐白石题写诗句,收录于胡佩衡、胡橐《齐白石画法与研究》。

[4] 北京画院.白石老人自述[M].南宁:广西美术出版社,2014:43.

[5] 郎绍君.二十世纪中国画家研究丛书齐白石[M].天津:杨柳青书画社,1996:78.

[6] 胡佩衡,胡橐.齐白石画法与欣赏[M].北京:文化艺术出版社,2011:48.

[7] 胡佩衡,胡橐.齐白石画法与欣赏[M].北京:文化艺术出版社,2011:157.

[8] 胡佩衡,胡橐.齐白石画法与欣赏[M].北京:文化艺术出版社,2011:58.

[9] 北京画院.白石老人自述[M].南宁:广西美术出版社,2014:40.

[10] 苏海波.学画记[M].北京:人民美术出版社,2014:194.

[11] 雷德侯.万物[M].北京:生活、读书、新知三联书店,2005:280.

编辑 | 高 磊

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享