© 周梦

© 周梦在此设计一座 72 班十二年一贯制基础教育校园,我们希望它能以其特有的样态,一方面回应教育变革提出的全新诉求,可以传递温度和激励学习,另一方面对周边大量同质化住宅带来的单调城市节奏进行一种温和对峙与积极调剂。

© 王铮

© 王铮 © 王铮

© 王铮

© 李少鹏

单元

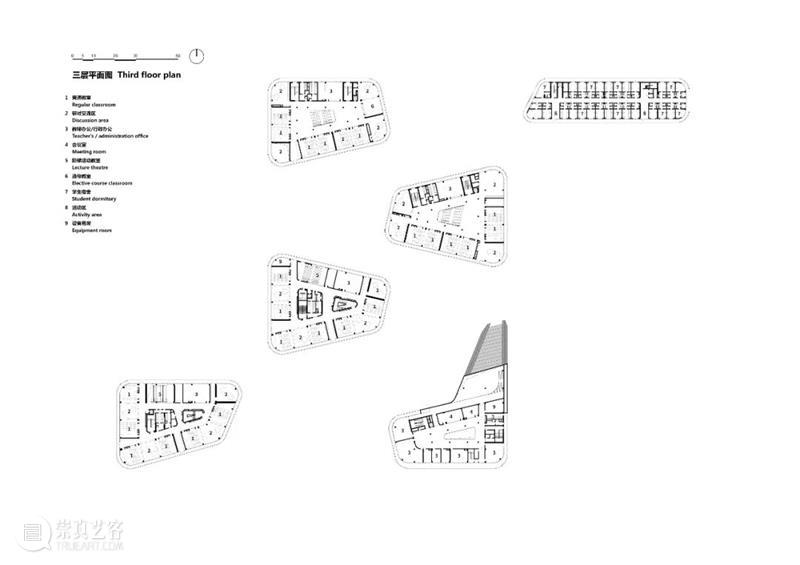

基础教学单元采用组团式布局,营造学习社区,给人以家的亲切感,邻里的共生感,并促进交流和共享。

设计生成 © BIAD

设计生成 © BIAD © 王铮

© 王铮 © 周梦

© 周梦

© 周梦

© 周梦 © 周梦

© 周梦

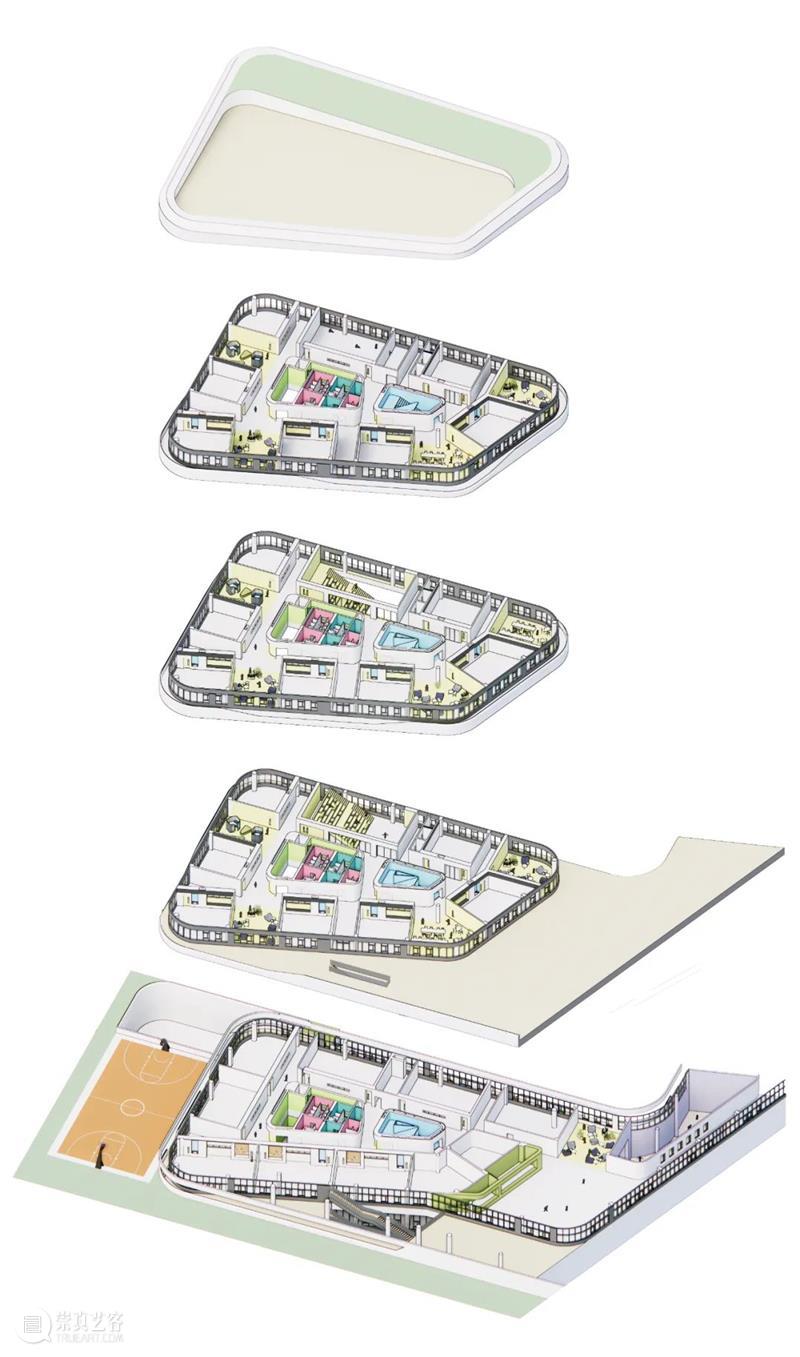

叠合

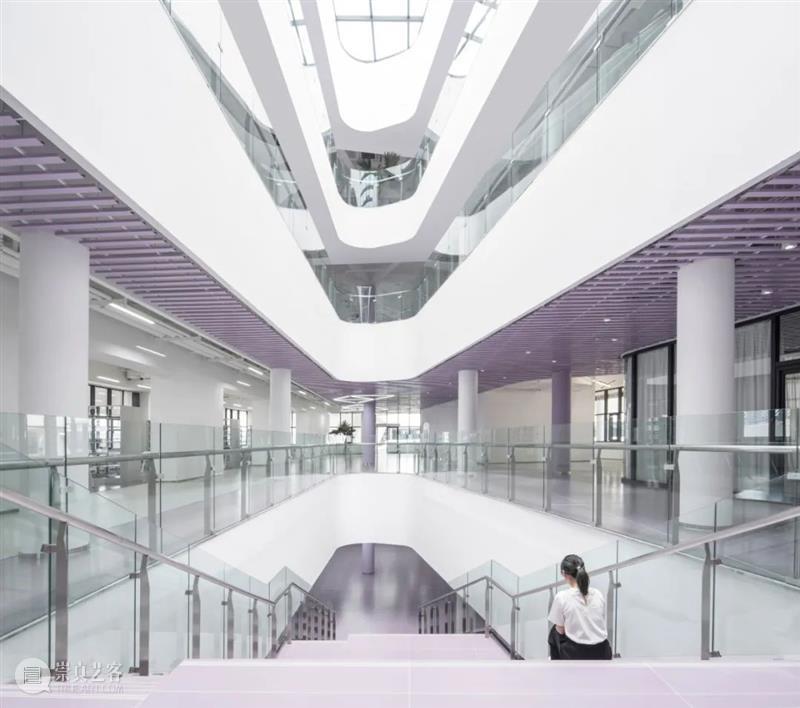

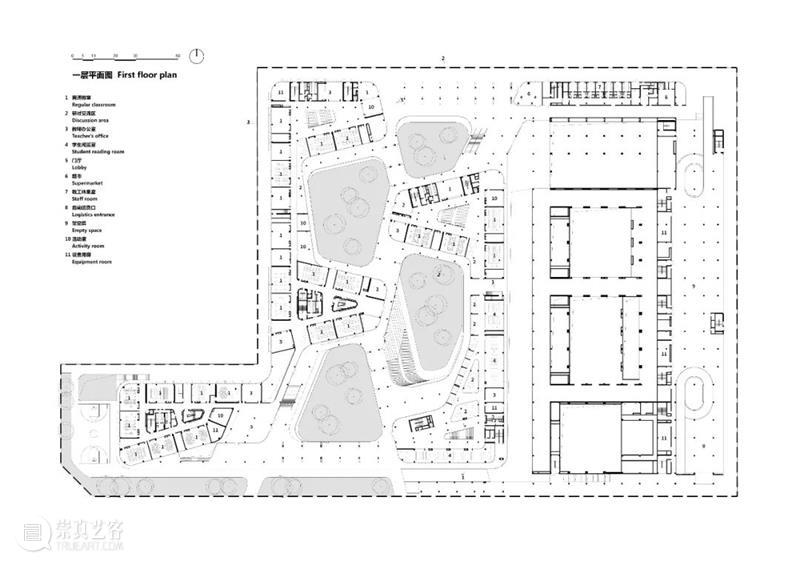

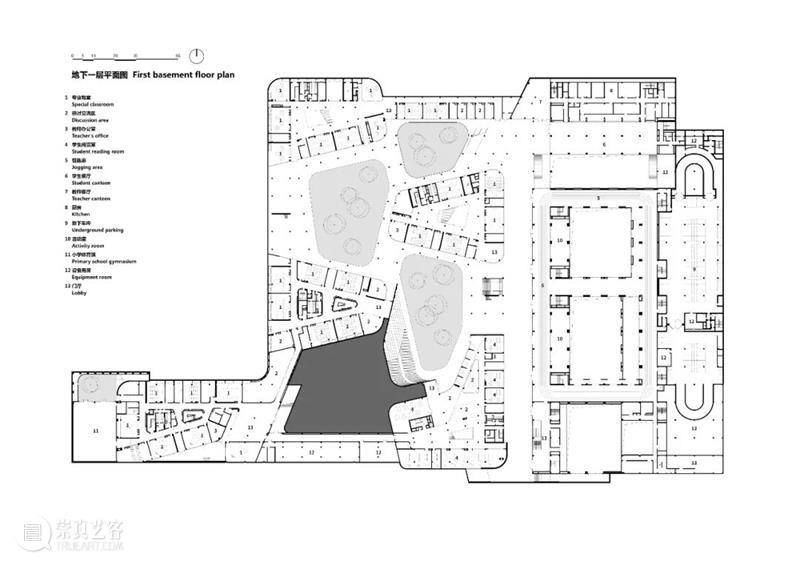

在用地大小、日照条件的共同限制下,我们把校园进行叠合布置:二至四层为基础教学单元,一层和地下一层为公共教学层(包含实验、艺术、社团等),这样既方便学生往返于不同功能之间,又可打破边界,为互动创造条件。

© 王铮

© 王铮

© 王铮

© 王铮

© 周梦

© 周梦

公共教学层将公共性漫延至校园每一个角落,其屋顶平台拓展了室外活动场地,更便于高楼层学生的课间活动。

© 周梦

© 周梦 © 周梦

© 周梦

庭院

© 王铮

© 王铮

© 王铮

© 王铮

© 周梦

© 周梦

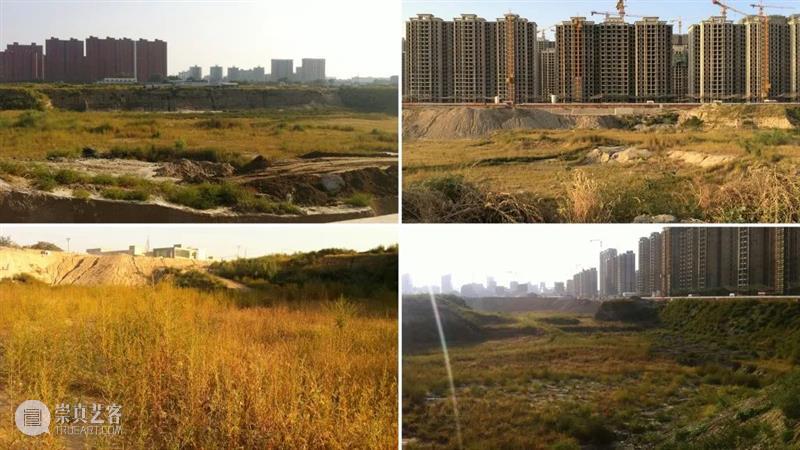

地下利用

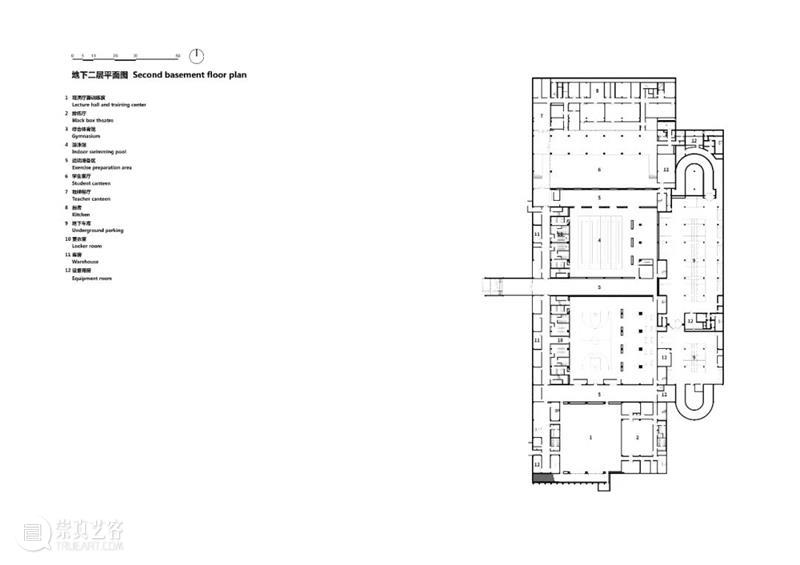

用地内留有为清除化工厂受污染土壤而挖掘的巨大换填坑,且用地规模无法匹配周边激增的适龄受教育者的就学需求。我们于是对换填坑进行利用,将公共教学层和体育、游泳、观演、餐厨等置于地下,其中大型场馆可分时段分区域向社区开放。

© 周梦

© 周梦

© 王铮

© 王铮

© 周梦

© 周梦

© 王铮

© 王铮

© 王铮

© 王铮

观点

我们尝试让校园去中心化,扁平化,通过空间的透明性和流动性,来鼓励人与人之间的交流,让学习随时随地发生,并通过空间的包容性和通用性,将校园的支配权更多的还给学习者,以激发其思考和创造。

© 周梦

© 周梦

© 周梦

© 周梦

© 周梦

© 周梦

© 王铮

© 王铮 © 周梦

© 周梦

项目图纸

区域位置图 © BIAD

区域位置图 © BIAD

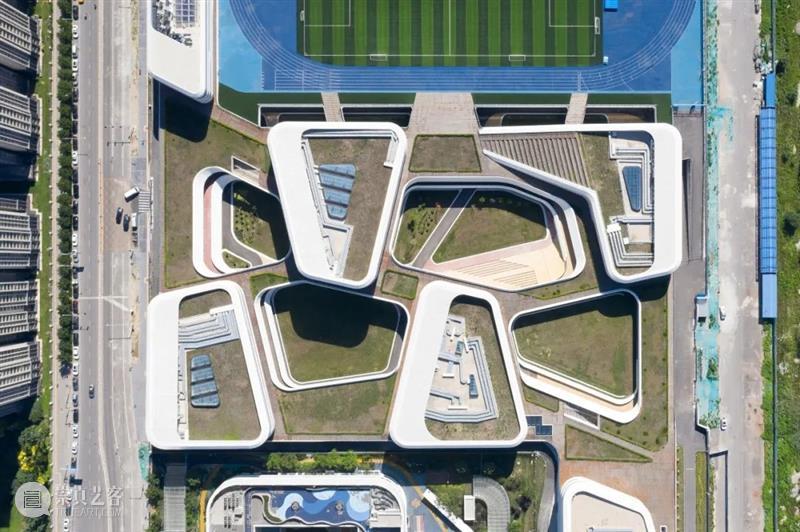

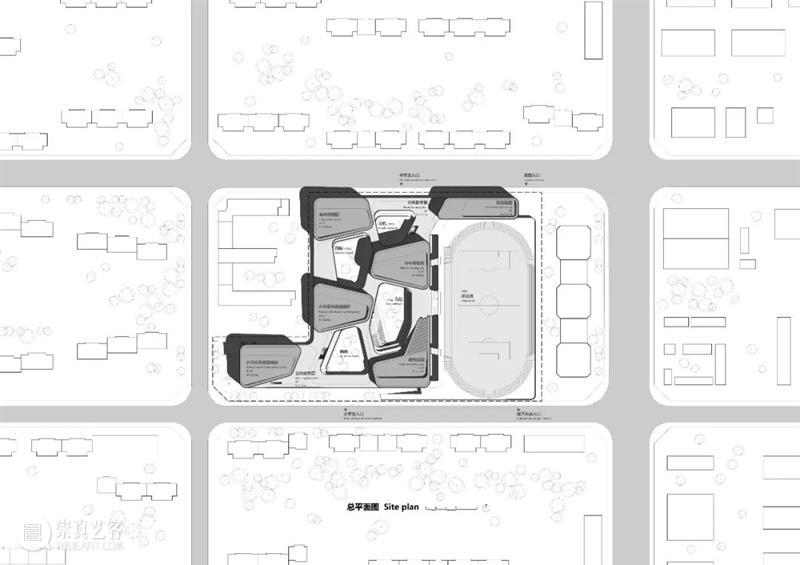

总平面图 © BIAD

总平面图 © BIAD

一层平面图 © BIAD

一层平面图 © BIAD

地下一层平面图 © BIAD

地下一层平面图 © BIAD

地下二层平面图 © BIAD

地下二层平面图 © BIAD

二层平面图 © BIAD

二层平面图 © BIAD

三层平面图 © BIAD

三层平面图 © BIAD

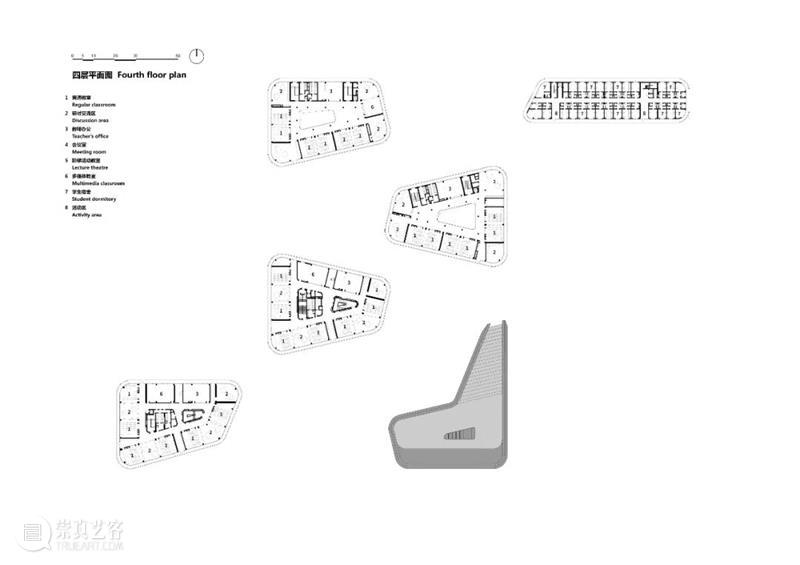

四层平面图 © BIAD

四层平面图 © BIAD

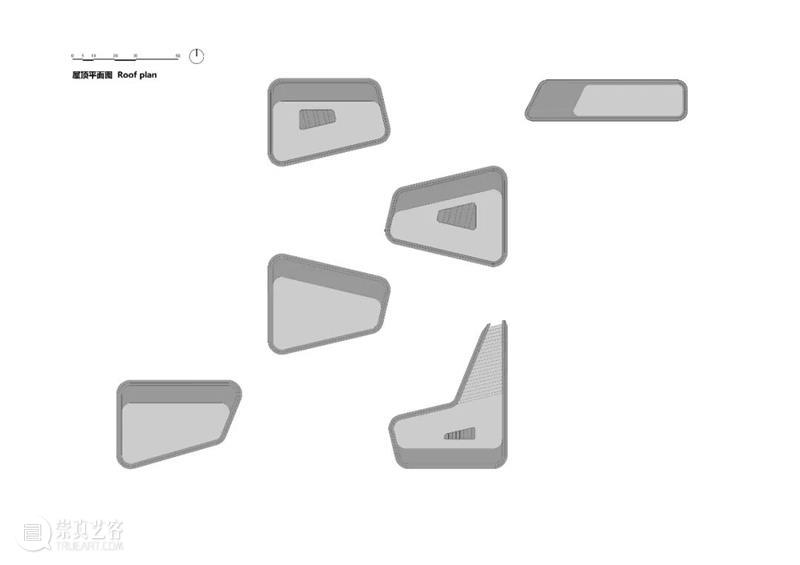

屋顶平面图 © BIAD

屋顶平面图 © BIAD

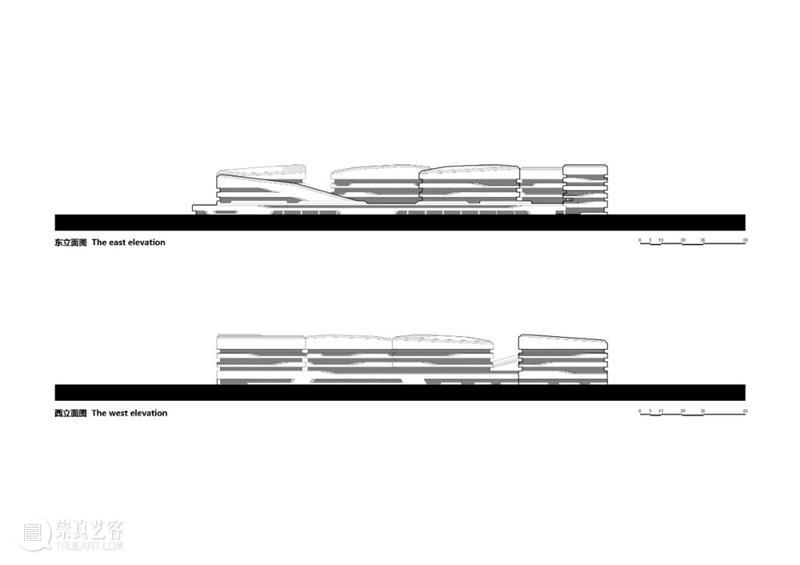

东西立面图 © BIAD

东西立面图 © BIAD

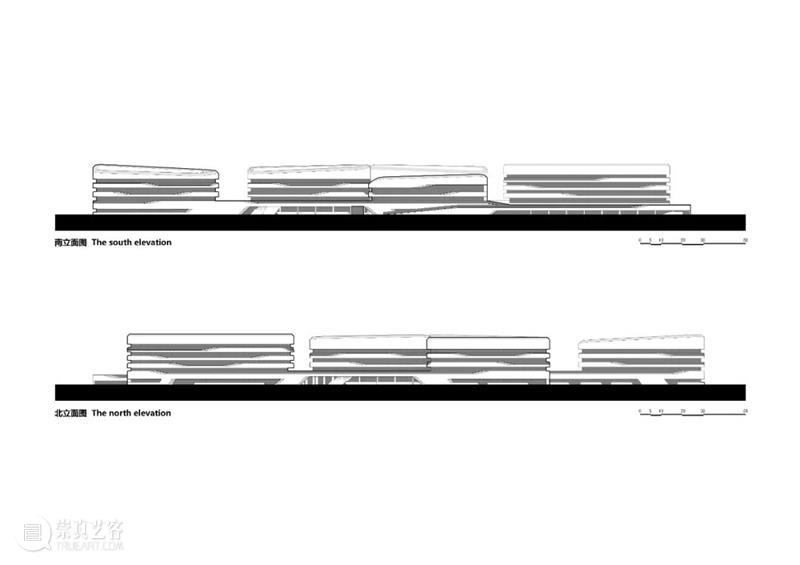

南北立面图 © BIAD

南北立面图 © BIAD

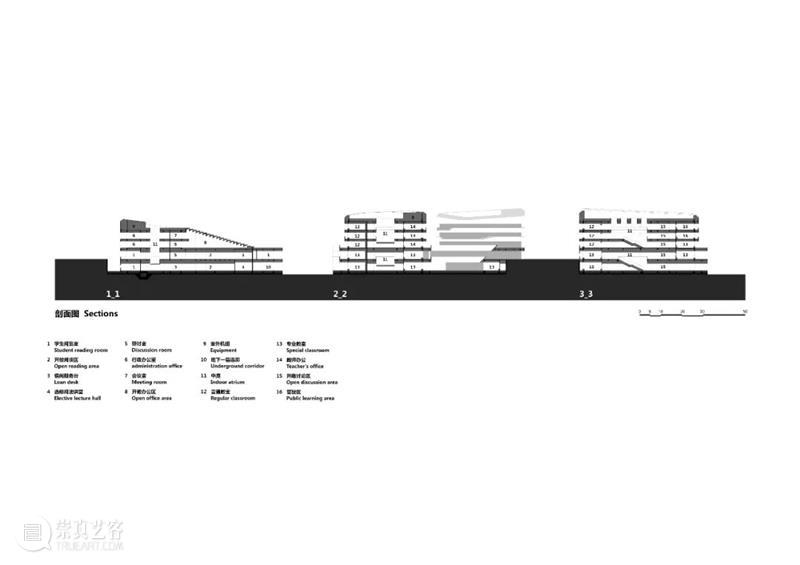

剖面图 © BIAD

剖面图 © BIAD

细部构造 © BIAD

细部构造 © BIAD

小学部组团社区 © BIAD

小学部组团社区 © BIAD

中学部组团社区 © BIAD

中学部组团社区 © BIAD

南北向剖透视 © BIAD

南北向剖透视 © BIAD

东西向剖透视 © BIAD

东西向剖透视 © BIAD

用地内部换填坑和周边住宅 © 王铮

用地内部换填坑和周边住宅 © 王铮

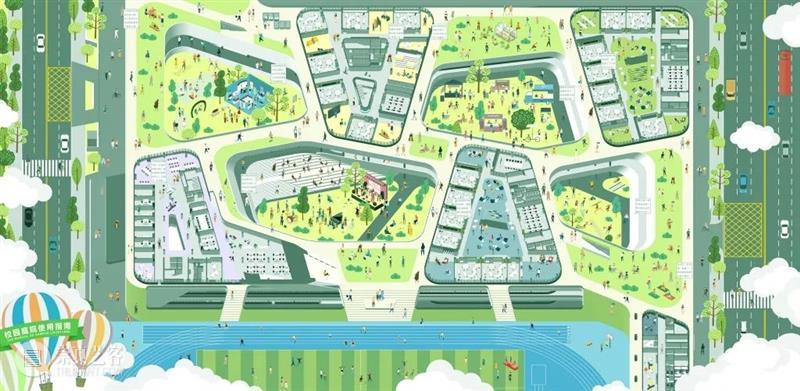

插画-《校园庭院使用指南》© 王铮、陈恺蒂、李少鹏

插画-《校园庭院使用指南》© 王铮、陈恺蒂、李少鹏

项目信息

编辑:邵珠琦

*本文内容来自建筑事务所

标题及版式由 ArchDaily 整理

转载或任何形式的引用请联系设计团队

点亮“在看”和“点赞”,

将创意灵感放在第一位👇

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享