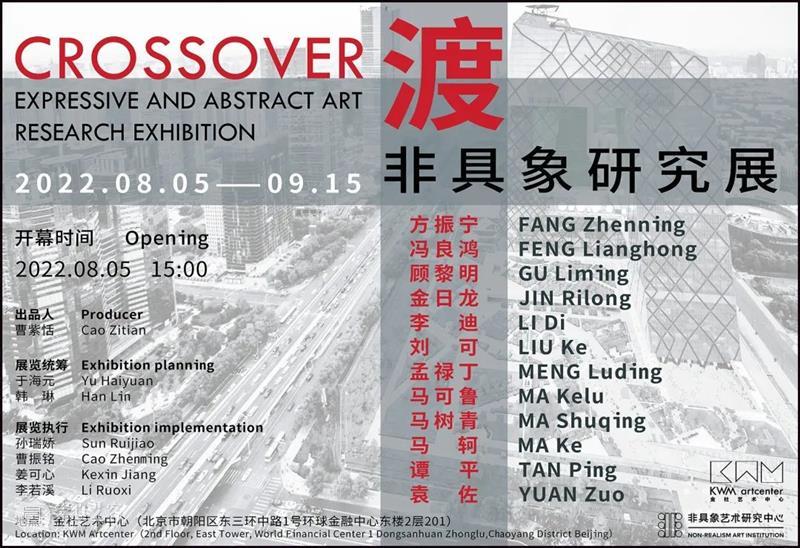

2022.08.05-09.15

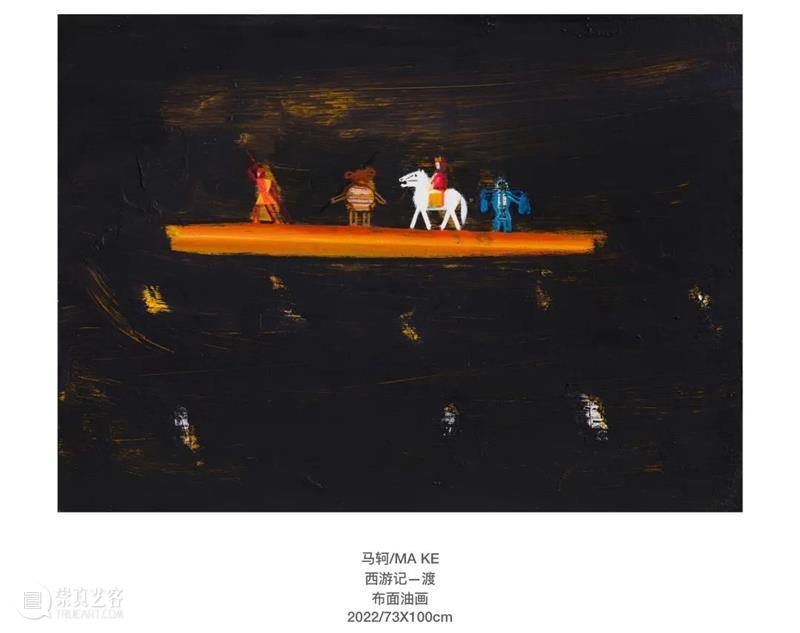

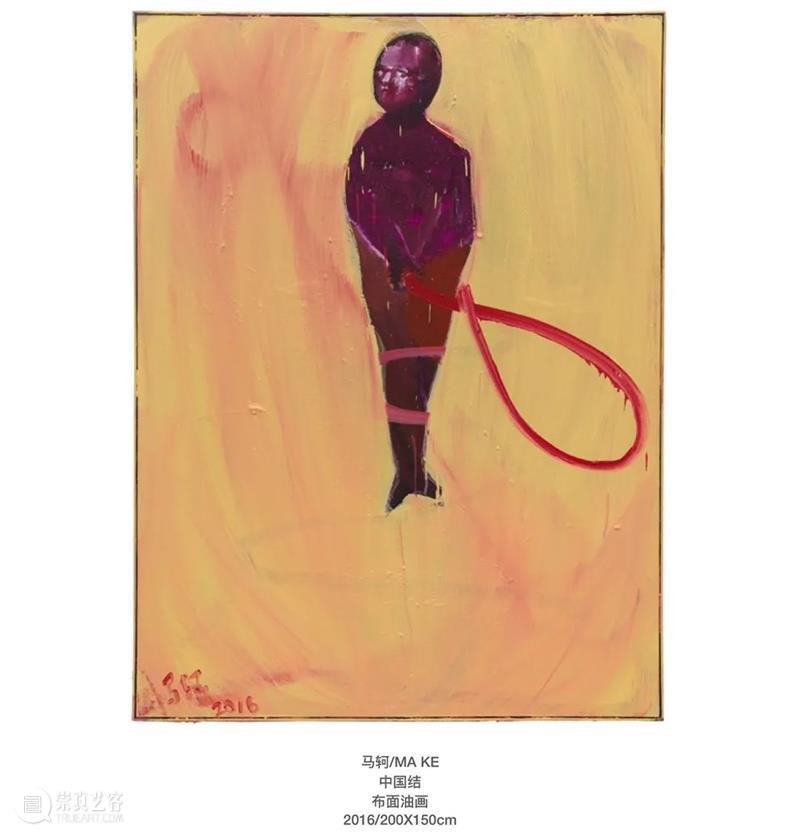

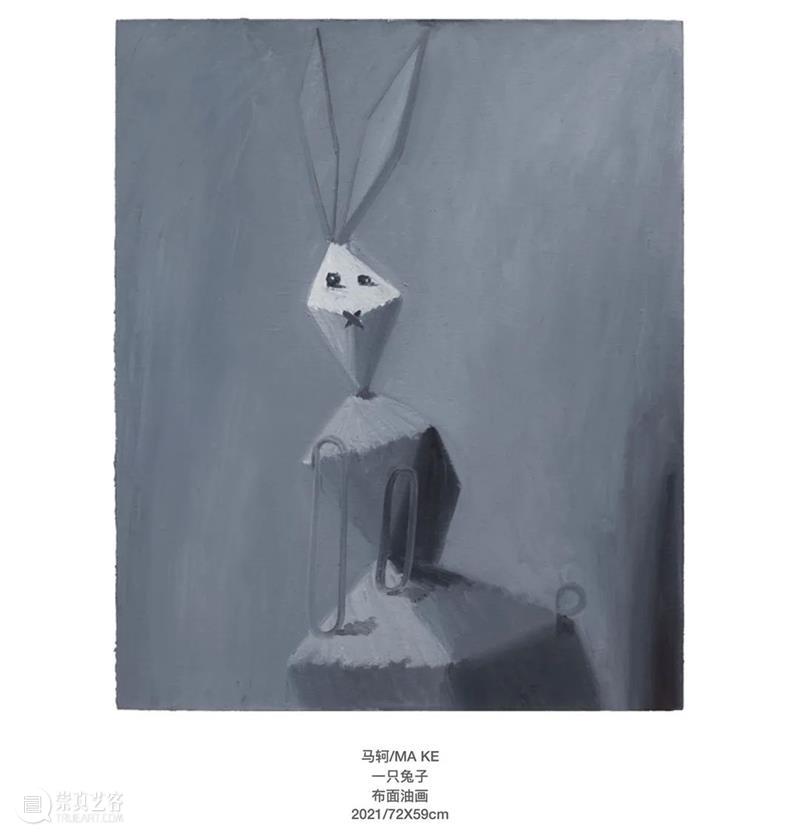

马轲着意于自身绘画语言的挖掘以及东方文化与世界连接隐喻的探索。近期的“西游记系列”重写了作为叙事文本线索的《西游记》,再访东方人精神世界中永恒的求索模型。同时,《中国结》及《一只兔子》中,艺术家通过体块、线条的错位关系,挑战观者惯习的观看方式,再度用符号性的形象浓缩出一个属于当下的异世界。

评论

诗化的符号——马轲的绘画

受马轲邀请策划他在上海民生现代美术馆的个展时,我有机会系统性地观看了他数量可观的新旧作品。这个准备过程使我产生了两个工作目标:第一个,将这个展览作为他事业中期的一次回顾,和艺术家一起回溯他30多年的创作历程,展现他在不同阶段的创作重心、方法和不同阶段间的承接与演变,及其动因;第二个是通过这次的梳理,去理解他是在怎样的艺术脉络中形成怎样的创作路径,从中国当代艺术史的角度去把握他的选择和所处的位置。

在交谈中,我发现马轲是一位带着问题意识绘画的艺术家。这些问题萦绕着他,困扰着他,也带领着他,推动着他,并激发着他的创作。在这些问题中,既有长期盘旋在中国当代艺术界当中的有关东西方的文化和艺术比较的普遍焦虑,也有他在自己的艺术创作中遭遇和面对的诸多切实的课题,比如,艺术的形式与内容的问题。在马轲看来,那些令他感兴趣或羡慕的风格或者形式,都是他要攀登的阶梯,但又不是他的终极目标。他既认为形式不重要,内容亦不重要,又认为形式很重要,内容亦很重要。这些对于艺术的认知使他立志于发明与发现自己的一种语言,因为他相信“艺术,绘画艺术最终还是贡献一门绘画的语言,最终在语言上有所造诣。”

出生于1970年代,在中国经历改革开放和加速全球化的进程中成长和接受教育的马轲,自1990年代进入艺术界以来,一直将自己的创作立足于现代主义艺术脉络中的语言创新这一命题。在一定程度上,这与中国艺术界自1970年代以来经历的几次浪潮与在不同时期探索的艺术问题有密切的关系。早在童年时,马轲就深受爷爷与父亲的艺术启蒙。他的爷爷曾对画广告画产生兴趣。他的父亲小时候也画油画,画毛主席像和松鹤图。马轲在家中便能看到线装的《芥子园画谱》和美术杂志。他在这样的氛围中成长,到了七八岁时,对画画产生了浓郁的兴趣,主要是临摹连环画和小人书。当同龄人在玩的时候,他在家中临摹素描。这些素材都是他父亲五十年代在上海买的有关西洋画的书籍和资料,比如《拉奥孔》,《怎样画人像》和《怎样画木炭画》等等。在1970年代后期,尽管“文革”已接近尾声,但沉浸于画画中的行为显然与困顿的现实生活格格不入,而他也从中获得了一个可以想象的空间。“我想画画”成为马轲人生中萌生的第一个志向,至今他都抱定这个简单朴素的志向,想把画画好。

1990年,马轲从家乡山东淄博考入天津美术学院,接受写实绘画的训练。毕业后,他却主要以表现性倾向的绘画崭露头角并逐渐从中发展出自己日后的创作路径。在中国,社会主义现实主义的创作方法与原则自1930年代后期逐渐成为左翼文艺创作者的主导性框架。确保这套主导性框架得以贯彻的文艺体制也随着成形;建国之后,新体制不断加强对文艺工作的全面指导和规范,也强化了社会主义现实主义的唯一性和排他性特征。此后,写实训练一直是进入艺术学院的主要考量,也是艺术学院教育的主要内容。这套体制,不只对于艺术创作的方式进行了规定,对于艺术思考也进行了约束,和在意识形态上进行限定。在这个体制之中,表现主义,连同其他有别于社会主义现实主义的现代主义创作倾向渐渐被排除在外,艺术风格和语言被政治化和工具化,在相当长一段时间内主要担当起政治宣传的功能。直到1970年代中后期,社会空间一有所松动,艺术家们就纷纷在狭隘的社会主义现实主义规约之外借鉴现代主义艺术中的多种风格,其中就包括对表现主义语言的再次征用。强调作者主体、主观性认知和个人情感表达的表现性绘画,对于艺术家而言,是“文革”后脱离集体形式的途径之一。

“文革”结束之后,艺术家们普遍希望挣脱社会主义现实主义的创作程式,与之断裂和告别,这样一个普遍的愿望造就了艺术创作和思考中一个异常强大的去意义和去叙事的思想脉络。不同年龄段的艺术家们都厌倦了社会主义现实主义文艺的逻辑,尤其是机械的“反映论”、命题创作和工具主义。1978年至1982年期间,艺术家们发起并推动有关形式探索、形式解放和题材多样化的讨论,为新时期的艺术创作自由制造话语和实践的空间。以象征性、表现性和抽象为基本语言的创作成为艺术家脱离宣传性、描述性和叙事性的绘画的首要选项。对于一些艺术家而言,表现主义意味着个人的创作自由和通向个性化的表达。1980年代中期,“文革”结束后入学的一代年轻学子逐渐投身于艺术现场。此时,他们也同时反思“文革”结束后出现的伤痕美术和唯美主义创作思潮。在创作上,艺术家们主动尝试多种艺术表达方法,从表现主义、超现实主义、存在主义、象征主义、原始主义、古典主义到抽象和波普等多种表现手法。他们希望取消观者和画面间的距离,让画面形成直接的冲击力。为此,他们在创作中摆脱意义,去除叙事,放弃图解思想,搁置态度与情感表达,中断意义链条。他们坚信建立“新形象”的价值,也相信艺术自身的涵义是透明的。这些创作构成了1980年代初期开始涌现出的一个普遍的创作倾向——新现实主义。

从拒绝用艺术进行意识形态述说到消除意义的逻辑,这个思想脉络不仅仅贯穿于1980年代的新现实主义绘画之中,在此后不同时期有不同的表现,也演化为不同的艺术主张和实践方式,甚至延续至今。1980年代后期,针对“新潮艺术”中出现的图解理论和哲思,以及过度依赖理论阐述的创作现象,在艺术学院从事教学与创作的艺术家明确提出“纯化语言”,强调创作要回到艺术本体,认为艺术形式和语言是创作的核心问题。长期以来,艺术学院将“形式探索”视为自由创作的落脚点,这更加强化了艺术中去叙事性和去意义的趋向。在不同历史时期,围绕艺术语言问题,艺术家和理论家多次展开过激烈讨论。在此后的传播和演化中,“纯化语言”将艺术语言、技法、形式与内容和思想人为地进行拆分,强调前者的优越性、本质性,过于简单化地将创作立足于狭隘的形式问题,绝对化地屏蔽其与现实生活的关联。这对后来创作中将观念与形式对立、孤立地理解和践行形式实践的取向,具有深远的影响。

在1980年代中的“文化热”中,许多欧美的文艺批评理论被引进中国,符号学、图像学、叙事学、结构主义、后现代主义等诸种理论受到艺术家与批评家的瞩目。从1980年代中后期开始,艺术家的创作中出现了一种热衷于征用各种符号的倾向,比如汉字、十字、阿拉伯数字等等。1980年代中,在范景中主持下的《美术译丛》频繁地翻译发表多位西方美术史家的文章,介绍西方艺术史的方法论,其中也包括潘诺夫斯基的图像学。符号学和图像学的引介启发了艺术评论从文化、社会和历史背景来解释视觉艺术中的主题和内容。而在这个时期,去意义和强调形式是主导艺术思潮的一股力量。我们看到,艺术家在借用符号的同时,又希望解构这些符号的指向。他们通过在作品中对汉字进行拆解和异化,多次地、重复地书写这些数字和符号,使它们成为某种图样,为的是抽空它们的意义和内涵。换句话说,艺术家用符号建立起表达的形式,但又与符号所携带的意义保持着距离。因为他们希望“清理人文热情”,让符号仅仅作为形式存在,这才是“理性”的样子。

1994年,马轲毕业并开启他的艺术家生涯。身处此时的中国艺术界,年轻艺术家所面临的诸多选项之中,有“新生代”艺术家以平视的视角对身边的现实和普通人进行近距离的刻画,强调画面的纪实性和直接性;有被冠以“玩世现实主义”之名的,以波普的语言来表现身边的普通人物和世俗生活的创作;有以广告绘制的方式转化政治图像和符号并对其进行消解的“政治波普”;有对古典主义技法和表现形式的回归;有在画布上的综合材料实践;有带观念性的创作(包括以消除个人性为目的集体创作等);还有具有表现性和写意倾向的绘画等等。可以说,这些创作都是在去意义的延长线上生长出的多种探索。与此同时,艺术的市场化进程被当时的艺术评论家们寄于厚望。他们认为开辟艺术市场是当代艺术被社会主流价值所接纳的一条捷径。殊不知,1990年代艺术的市场化是与国家意识形态同构的一个取向。它促使去意识形态化和去政治化成为艺术创作和思潮中的主导。市场意识形态逐渐蔓延社会空间和艺术领域,推动了以商业运作和逻辑为导向的艺术体制。

去意识形态化和市场化的结果之一是塑造了一批艺术市场的宠儿。他们受益于商业和名利的成功,在1990年代转型为一种类型的社会精英。他们对于社会生活的关联大多停留在功利层面的介入,缺乏对于社会生活的批判性思考和知识分子式的关怀与担当。但艺术界仍延续了“文革”后急于将艺术从政治工具的身份解救出来的惯性,无意识地合理化这些新晋的艺术精英的实践取向,从而树立了一种当代艺术实践和批评的样板。在实践中,阐释和评述1990年代以来去政治化和去意义的当代艺术往往立足于符号学和图像学的解读方法,从而赋予这些作品中的图像和符号以文化、政治和社会的意义。这种阐释与创作之间的脱节是奏效的,它们保全了这些以无意义的形式和图像为出发点的作品具有在西方前卫艺术的序列和阐释中产生意义的资格,也使批评和理论具有了让作品“生效”的权力。自1990年代以来,批评家扮演了作品必不可少的阐释者甚至定义者的身份,艺术批评也在艺术界具有一定的“自足性”,其注意力已不完全,或主要不在作品的评价上,而是寻求理论自身的完整性和理论的“繁殖”,即在文本阐释基础上的理论“创作”。追求无意义的创作与为创作注入意义的批评实践之间虽然是一种充满悖论的关系,但两者在现实层面却合作得亲密无间,卓有成效;在这种关系之中,艺术家的作品可以向无限衍义开放,任评论家阐释,为作品叠加意义。艺术家希望与自己所使用或制造的符号保持一种暧昧的关系,他们既希望被破译但自己却始终对其意义语焉不详,这无疑深刻地影响着此后的艺术家和理论家。

1995年,马轲以表现性手法尝试性地画了一组画,内容是由一些不相关联的物品、色块和符号拼贴而成的,将立体的拼贴转化为平面的图像,但同时保持了拼贴之中既保留了具象的内容,比如箱子、恐龙玩具、乌鸦剪纸、外语报纸的碎片,又不传递任何意义的特征。这些画幅多以笔触均匀的深灰色和深褐色为底色,前景既有边缘清晰的色块平涂,也有流淌溢出的笔触,还有色块的叠加与随意的笔触。这些画面的意义是含糊的,没有任何明确的指向和意义的传达,是图像、笔触和色块的意识流。

1996至1999年之间,马轲一方面在画面上探索立体主义的语言,一方面尝试营造朦胧的气息,以细长的线条贯穿画布,形成更加诗意的表达方式。1990年代中期以降,绘画作为创作媒介在一定程度上遭遇到某种瓶颈。一方面,受冷战思维影响的政治化解读,使“政治波普”和“玩世现实主义”等具有中国化图示的绘画在全球加速流通,特别是在欧洲、北美和亚洲的日本、韩国等地的频繁亮相。这些在一定程度上过度“泛滥”的图像成为一种压倒性的力量,也自然引发人们的抗拒心理;同时,自1980年代末期发展出的,带有观念性的创作在国内生成一股具有凝聚力的力量。1990年代经济全球化进程的深化促进了中国与国际艺术界的交流和互动,装置、录像、观念摄影、公共雕塑和表演等形态的创作被视为更具有当代特征的媒介。在这种意识结构中,绘画反而成为被边缘化的一种媒介,追求绘画性也让位于在绘画中注入观念特征。

以1993年中国艺术家参与威尼斯双年展和圣保罗双年展等事件作为一个显性的标志,中国艺术界更加频繁地参与到欧洲、北美、亚洲等发达地区为主举办的艺术活动和交流之中,往往是通过对方的邀请,作为全球多样化的一个“样本”列席其中。这个国际交往既打开了视野,也引发了诸多不适和焦虑,自认为中国艺术只不过是国际艺术界中的一盘“春卷”,难以真正平等地进入对话和交流之中,这是比马轲年长的艺术家和评论家们在国际交往中的遭遇和真实体会。总体而言,在这个阶段,马轲的创作仍在绘画的领域中摸索形式上的落脚点。

在中国艺术界普遍往“西”走的潮流中,1998年,马轲受文化部的委托前往位于厄立特里亚首都阿斯马拉支教一年,帮助阿斯马拉大学创建一个艺术系。这个经历使马轲收获了一个独特的视角。厄立特里亚位于东非及非洲之角最北部,扼红海南段。第二次世界大战后,厄立特里亚结束了殖民地的历史,与埃塞俄比亚组成埃塞尔比亚和厄立特里亚联邦。1962年,厄立特里亚被埃塞俄比亚兼并,直到1995年才从埃塞俄比亚独立出来。1998年至2000年,厄立特里亚与埃塞俄比亚发生边界战争,对这个以农业为主要经济支柱的国家产生沉重的打击。马轲参与创建的这个艺术系将授课地点设在一个军营里,当地十五六岁的少年到五十多岁的成年人都可以来上课。授课的老师除了马轲与同行的另外两位中国教师,一位教授版画、一位雕塑,还有从意大利、英国等地学成归来的艺术教师。

在那里,马轲发现非洲是一个充满活力但又很残酷的地方,他亲身经历了厄立特里亚与埃塞俄比亚的战争,目睹炸弹从飞机上被投掷下来的场景。这些场景和厄立特里亚的街景后来进入了一系列写生厄立特里亚的画中。厄立特里亚属于高原地带,纬度低,气温凉爽。在马轲看来,其最大的特色是街上往来的人看起来就像聚光灯下的舞台人物,光感特别强,特别适合入画。马轲在那里画了很多写生,回来之后,他又根据这些写生,以表现性的语言创作了一系列以厄立特里亚的日常街景为内容的画作,其中,人物没有占据主体的位置,也没有明确的形象特征,更像是符号一样分布在画面之中。

中国艺术界在1990年代经历了一个全面市场化和全球化的过程,既展现了可观的发展空间,也加剧了艺术家们对自我身份界定的焦虑感。1996年,艺术家袁运生从美国回中央美术学院,任教于中央美术学院油画系第四画室。第四画室成立于1985年,是在改革开放和思想解放的时风中应运而生的产物之一。创立第四画室的老一辈艺术家都是袁先生的老师和同代人,包括林岗、许幸之、闻立鹏和庞涛等先生,他们经历了“文革”对于创作的钳制,在“文革”结束后随即迎来自己创作上探索的高峰期,也将这些经验落实于教学实践中,开辟了一个以鼓励学生自由探索现代主义为理念的画室。1978年至1979年,袁运生参与北京机场壁画的绘制,其创作的《生命的赞歌——欢乐的泼水节》绘入三个沐浴的傣家女裸体。在新时期的创作中,少数民族少女是艺术家们在创作中表达真善美的一个重要题材。但很快,画中的裸体引起美术界的争论并上升至政治层面的讨论,迫使首都机场将壁画遮起来,直至1990年代才再度向公众开放。1982年,袁先生受邀赴美访问,从此开始在海外游学十四年。

1996年回到中央美术学院之后,袁先生迫切地投入对民族传统和民族形式的考察与研究之中,这种热忱早在1950年代跟随董希文先生学习时就已习得,以此作为第四画室主要的教学方法。在天津美术学院求学期间,马轲曾不满足于写实主义的训练,又苦于没有渠道直接接触西方的艺术现场。他带着自己学习期间的困惑和问题进入了第四画室,一学就是五年的时间。期间,马轲去过了无数的博物馆,考古重镇,直接接触了许多中国的古代艺术品,拓展和深化了自己对传统文化与艺术的理解,其日后的创作也开始对传统绘画和题材有所涉猎,比如在多个构图中反复表述“骑马上虚空”这一主题,或在多张画中借鉴古画中画松树的形象与方法。

但在这个时期的创作中,马轲并没有立即把这段时间的学习直接转化为内容或表现形式。与1990年代学院派艺术家在画面中放弃表现意义,转而用具象的表现形式直接再现现实场景、都市生活情节和城市化进程中的不同身份的人物等创作取向不同,他希望摸索一些具有象征性的符号,比如骨头、乌鸦、马、树干、三角形和以简略而夸张的形态勾勒出的人体等,来建立某种画面上的辨识度。其中,既有气势恢宏的大场景绘制,也有梦境般的幻想景象的抒写。这些画面具有象征的潜质和情绪,但却没有具体的意义指向,也不提供任何意识形态的联想。他的着眼点不在于叙事或表达某个理念,而仅仅在于提供一些来自想象与现实的图像的复杂并置,在画面中营造没有逻辑的虚幻空间,并终止于此,以至于任何试图去分析画面背后意义的努力都会功亏一篑。在一定程度上,这也是一种去意义的表现形式。他往往使用薄薄的颜色作画,色调沉着,偶尔善用不和谐,甚至有冲突感的颜色,给人以强烈的感受。

2000后中国的艺术市场进一步发展,为艺术家们提供了更多地在学院和官方艺术机构体制之外生存的空间。从中央美术学院毕业后不久,马轲随即走上了自由艺术家的道路,继续以表现性的手法画具有超现实主义倾向的画作,因为创作空间的拓展,他也有了机会绘制一些尺幅比较大的作品,创作的数量也急剧增长。2002年绘制的两幅题为“梦境”(2002)的油画有着相似的构图:画面主体都有一匹仰卧的巨马和面目不清的一男一女的人物形象,设景也略有差异,一幅看似在山中旅行而另一幅则语境不清,但以两个对话框的形式出现了男女各自的话语。即使是这样充满象征意味的画面,我们也很难让画家说出明确的指向或议题。在题为“气球”(2002)的画作中,侧卧前景的人体取代了“梦境”中卧地仰头的马匹,人体上方的四个人头增强了画面的诡异感,但仍不难看出这三幅画在构图上的连贯性。在诸如“揪辫子”(2002)、“女人背”(2002)等画中,他尝试以简略的形态变现人体,夸大某个局部,将人体图标化和符号化。这些放下了意义的包袱却充满象征潜能的绘画在此时颇具吸引力,特别是当人们普遍厌倦了1990年代至2008年之间对于中国艺术的单一化的意识形态化解读。它们至少给人们的想象和投射提供了更多的空间。

马轲总是反复地刻画同一图像和意象,在重复中探索变形和变化的可能。画作“梦境”(2003)似乎是2002年所做的画“梦境”的“下文”,画面从横向变为竖向,画面的大半部分被白色所覆盖,只剩下马匹的一部分,仍可辨识其与前两幅“梦境”的某种连续性。同样的,2005年的作品“英雄气概”“复述”了一匹四肢朝天仰头长啸的马匹,画面右下角的人也仰望着天穹,一把利剑在脚下,仿佛一场恶战的尾声。“读书”(2003)和“困”(2003)也可以被看成另一对“孪生兄弟”。画面的左边是一匹席地而坐仰头长啸的马匹,右边是一个读书的男子。这个男子既可以看成是艺术家自己,也可以是任何人,其充其量不过是一个符号,而马轲不断地在通过复现这些符号建立起可贯穿其不同作品的某种图像逻辑。除去相似形象的不断复现,在这个过程中,我们也的确看到艺术家在对画面进行经营,既包含对绘画性的专研,也包括从图像上拓展更复杂的包容性。随着年龄的增长,他的画面中也出现了一种从个人经验出发的历史感。从2005年起的十多年里,马轲创作了“顶硬上系列”“渡”“郊区”“一个人的风景”“英雄时代”“指鹿为马”“刻舟求剑”“工地”“杯弓蛇影”“野外”等大幅绘画,这些都是将更多的图像并置在一个画面之中的尝试,画依旧拒绝意义的逻辑,却看起来更有一种故事性,和与现实生活的关联。他常借用寓言故事的题目和四字成语来给作品命名,寄望于形成某种哲理性的表达,这让人更容易去联想起某个故事或道理。在这些更强化了叙事意向的作品中,人物一般都被放大,仰望着天空或俯瞰着观者,有种压迫的暗示。在2008年后,马轲感受到日常生活和社会空间因管制的加强而日渐萎缩,他将警察和五角星的形象引入多幅画中,虽然他从来没有明确的表述过对此的态度,但这些尝试记录了他对于现实的感知。

在后奥运时代的中国艺术领域在形式上日益与全球的艺术语言同步,也同时出现许多无问题感和无历史感的创作。大部分的作品与展览几乎处于真空的状态,不是无限度地放大自己的某种眼前的日常经验、个人的小局部和小情绪,就是虚无地讨论人生与禅宗,从概念到概念为止,并将逃逸上升为“抵抗”,还有直接将艺术的价值等同于商业价格与社会效应的普遍现象,与中国社会的现实逻辑紧密同构。也就是说,创作将具体的现实与历史都进行了某种程度的形式化,将它们作为没有意义的符号,抽空了它们的指向和内涵。2010年后,马轲画了许多一个人行走在钢丝绳上或卷缩在洞窟里的图示,仿佛是某种置身于艺术界而独善其身的自我期许和自我心境的写照,诗意地转化他对现实的关照。

在过去近几年的创作中,马轲渐渐减少在画面中建构可供解释的逻辑关系,他转向使用点、线、面、球体、椎体等几何形体来构成兔子、狮子、人体等单一的平面形象,颜色也更趋单色,粉红或灰色是新画中常见的色谱。我们更加无从从意义的层面去阐释这些画。除了在画面中引入一些反复出现的形状和符号以外,颜色、形状、线条和笔触,这些现代主义逻辑中的艺术特征是马轲自我表达的重要修辞手段。自1990年代以来,他就不断地借道毕加索和立体派来挣脱写实绘画和自然主义风格的途径。为此,他总在他的画里“涂来涂去、改来改去”,采用的是一种他称为“横向徘徊”的绘画方式。作画时,马轲通过笔触解构形象,不断塑造又推翻重来,强化作品与对象的陌生感和距离感。多次反复刮掉涂抹使画面色彩与肌理越发饱满,赋予画面极强烈的视觉冲击力。他意识到,“如今绘画是个动词,画家参与进来。”因此,他画画是为了建立绘画的本体、空间、秩序和逻辑,他认为这些要素是绘画语言产生的必经之路,而绘画语言的产生才是绘画完成的时刻。

人在马轲的画中是一个不断变异的符号。早期的绘画中所出现的人物被置身于某种情境和故事情节之中,人物的形象也更具象,其中有一些反复出现的角色是艺术家自己。画中的场景也是可以被阅读和辨识的,具有某种熟悉感,比如一次室内聚会。逐渐的,人物形象被简化为一个轮廓或者是一个影子,但仍然被放置于某一个界于现实与虚拟,当下与传统之间的时空之中。人物所处的语境变得更有象征性,比如一个反复出现的洞穴,或在一根横亘于画布中的细线上行走的人。最近几年来的人是完全抽象的人体。马轲以习武人的视角透视人体,将人分解为局部,他也认为现代生活中强调分工的组织方式将人工具化、异化,使人变得不完整。在他近期一系列画人体的画作中,他将人的各个部位像木头玩具一样重新拼在一起,用立体主义的语言来对其加以主观的组合。

马轲所反复借用的构图、图像和母题,甚至题目,在一定程度上可以被理解为1987年后受波普、符号学和后现代主义影响下中国艺术家对于符号的征用的一种承续,比如余友涵的“圆”、丁乙的“十字”、王广义的打格、傅中望的榫卯结构和张晓刚在画中所打的叉,这些符号以图像的形式进入艺术家的创作之中,并不随身携带意义和情感,我们几乎可以宣称,它们看起来是什么,就是什么!任何解读和阐释都背离其初衷,甚至是画蛇添足。苏珊·桑塔格的力作《反对阐释》在1990年代后受中国艺术界所欢迎,归根结底在于它指出了艺术家希望人们真正地关注创作(包括形式与内容)的愿望,而不是去赋予超出其本义的意义。但正如前文所讨论的,符号学与图像学却使艺术批评走上了阐述作品,为作品提供意义的途径,为观众破译艺术家的意图。在这种解释结构中,艺术家和理论家也认为通过不断的阐释,符号和图像背后的意义已经是不言自明的,以至于艺术家只要借用和复述一些符号或图像,人们就应该可以默契地去体悟或投射个人的理解。

但马轲也认为,绘画不能完全依托于观念,在一定程度上,绘画甚至属于理性与观念所不能达到的地方。尽管他的作品题目中许多通常带有某种叙述的企图和意义的指向,比如“无常”、“骑马上虚空”等等,但他总是提醒我们看画,看画,看画,摆脱意义束缚。看画面,看每一块颜色,看每一条线条,看每一个笔触。看它们之间是存在一个显而易见的关系,还是伪装在一个隐秘而复杂的关系中。而制造这样一个关系的是画家和他的艺术眼界。正如马轲所言,“每一张画的过程,似乎都有一个张道陵成仙的故事。”每一张画的成形都经历了艺术家通过笔触解构形象,不断塑造又推翻重来的过程。在这个过程中,他将建设、整理、思考和试验当作他工作的基础,而不是创造或创新。他也逐渐在多年的摸索中发展了一种属于他的混合了写实、抽象与叙事为一体的风格,并将自己的问题感、对艺术的认知与对世界的理解“隐藏”在他的画里。

小时候,马轲读《阿凡提的故事》,每遇到不认识的字,他就读作“窟窿”。如同数学中用于表达未知数的符号X,可以直接参与运算,“窟窿”在马轲的阅读经历中直接参与了文本中意义的形成。借用指代物来暂时超越个人经验的局限给他带来一种自由的体验,借道“窟窿”, 马轲得以建立自己对于对象的理解。成年之后,马轲也将使用“临时替代物”的方案带进他的创作中。他在多个作品中反复返回同一个“主题”、“图像”或“构图”,将其作为一个媒介和代码,来承载他在绘画中希望探索的内容:绘画的语法和修辞。

在数学中,X有时也可以表示所有的数;同样的,在马轲的“词汇表”中,“窟窿”可用来指代任何对他而言陌生、未知的词语。在马轲的画作中,同一人物、图像和形态也可作为指代物,一种符号,借用它到达探索绘画语言的目的,打开绘画的多种可能性。在马轲思考的诸多课题中,如何让绘画摆脱内容而产生意义是他一直在自己的工作中试图解决的问题。所以当我们面对马轲的创作时,我们也同时意识到每件画作、每个题材只是他暂时的替代物,而不是他真正的意图所在。我们甚至可以说,每件作品只是马轲“借”来用于解决艺术问题的“中介”和“符号”。

借由马轲这个个案,我们也可以看到在1990年代与2000年后成长起来的艺术家,他们源自一个悬置意识形态、政治和意义表达的思想动力,在发展中却始终受制于自社会主义现实主义体制建立以来作品传递意义和表达某种中心思想的认识框架。在这个框架中,人们拒绝看到艺术家拒绝意义的取向,不断地去赋予这种类型的作品更多的“阐释”。为了破除人们对意义的迷信,他们有时会走入从形式到形式的陷阱,也会过于警惕地悬置自己的意图和意义表达的权力。如何持续地探索绘画的艺术性,同时建立个体实践与艺术界和其所属的现实世界超越反映论之上的多样且有意义的连接,这是摆在新时代艺术家面前的重要议题。

马轲

1970年 出生于淄博,山东,中国

1994年 天津美术学院油画系,学士学位

1994-2002 执教于天津美术学院油画系

1998-1999 支教东北非厄立特里亚

2005年 中央美术学院油画系,硕士学位

现工作生活于北京,中国

马轲作品收藏于世界各地,包括Kunstmuseum Bern,伯尔尼,瑞士; The Hammer Museum,,芝加哥,美国;M+ Museum,香港,中国;White Rabbit Gallery,悉尼,澳大利亚。

个展:

2021年

马轲——明窗,KennaXu画廊,深圳,中国

窟窿——马轲的绘画,上海民生现代美术馆,上海,中国

2020年

马轲,三远当代艺术中心,北京,中国

2018年

马轲,Galerie Rüdiger Schöttle,慕尼黑,德国

2016年

马轲,站台中国当代艺术机构,北京,中国

2014年

成语故事——马轲个展,Marc Selwyn Fine Art,洛杉矶,美国

2013年

证据——马轲个展,站台中国当代艺术机构,香港,中国

2012年

杯弓蛇影,站台中国当代艺术机构,北京,中国

2006年

马轲制造——马轲作品展,上海美术馆,中国

2004年

马轲作品展,北京愚自乐园艺术空间画廊,中国

2003年

塔中人——马轲作品展, 北京炎黄艺术馆,中国

1999年

马轲作品展,天津美术学院展览馆,中国

群展:

2022年

绘画的故事——以个人为叙事的中国绘画史,壹美美术馆,北京,中国

起落有时,中国艺术研究院油画院,北京,中国

2021年

中国当代艺术年鉴展(上海)2020,上海多伦现代美术馆,上海,中国

Listing,偏锋画廊,北京,中国

2021迎春画展,站台中国,北京,中国

2020年

时间的秩序,HdM画廊,北京,中国

介入与再造,广东美术馆,广东,中国

站台中国十五周年特展,站台中国,北京,中国

2019年

中国私语——乌利·希克收藏展,维也纳艺术史博物馆,维也纳,奥地利

Pal(ate)/ette/,沪申画廊,上海,中国

2019艺术深圳博览会,深圳,中国

2019香港巴塞尔艺术博览会,香港,中国

2018年

随心所至,艺·凯旋画廊,北京,中国

向东走——当代艺术邀请展第二回,墨非墨画廊,青岛,中国

绘画界面,狮语画廊,上海,中国

禽兽——纸上作品展,EGG画廊,北京,中国

极中——2018京沪当代艺术名家邀请展暨库伯美术馆开馆展,库伯美术馆,上海,中国

笔法与心迹,当代唐人艺术中心曼谷空间,曼谷,泰国

以抽象的名义 之集结与聚变——五工师生作品展,悦·美术馆,北京,中国

润雨无声——当代中国艺术家迎春邀请展,798国际艺术交流中心,北京,中国

2017年

目光所及——后金融危机时代下的中国新绘画,当代唐人艺术中心,曼谷,泰国

再聚焦——第二届深圳当代艺术双年展,深圳,中国

谷仓·四人画展,谷仓当代艺术空间,深圳,中国

天天向上·筑中美术馆2017年度名师提名展,筑中美术馆,北京,中国

涉险的快感,北三街艺术机构,北京,中国

希娜的图卷——Y123青年艺术家系列展,圣之空间,北京,中国

出类——穿行焦虑的年代,白盒子艺术馆,北京,中国

游园,谷仓当代艺术空间,深圳,中国

寓言,艺·凯旋艺术空间,北京,中国

2016年

三人画展,北三街艺术机构,北京,中国

诗意地栖居,偏锋新艺术空间,北京,中国

中国私语,伯尔尼美术馆、保罗·克利艺术中心,伯尔尼,瑞士

艺术反对艺术——出身,兰空间,北京,中国

2015年

艺术反对艺术——镜子,三远当代艺术中心,天津,中国

美丽新世界——国际当代艺术主题展,南京国际展览中心,南京,中国

大画展,站台中国当代艺术机构,北京,中国

2014年

艺术反对艺术,黑桥OFF空间,北京,中国

多重宇宙——有限与无限、存在与共存,上海十一世纪民生美术馆,上海,中国

2013年

写生项目,站台中国当代艺术机构,北京,中国

奥德赛——旅程的扩展,Mindpirates Projektraum,柏林,德国

丛林II——弥的形态:相对论,站台中国当代艺术机构,北京,中国

2012年

画吧,我们,力利记艺术空间,北京,中国

中式表现——2012油画邀请展,凤凰艺都,无锡,中国

在当代,2012中国油画双年展,中国美术馆,北京,中国

再绘画,站台中国当代艺术机构,北京,中国

2011年

关于绘画的十九个个展,站台中国当代艺术机构,北京,中国

2010年

宽度,北京当代艺术馆,北京,中国

中国表现绘画作品展,北京当代美术馆,北京,中国

中国当代艺术新浪潮,加利佛尼亚大学,美国

2009年

A+A 第四回展,北京偏锋艺术空间,北京,中国

IN——2009首届中国当代青年美展,外滩艺术馆,上海,中国

沉静的绝少数,北京当代艺术馆,北京,中国

2008年

返身三次方,夸克艺术空间,北京798,中国

上上美术馆国际艺术年展,上上美术馆,北京宋庄,中国

2007年

走着,北京艺术110画廊,北京,中国

A+A 艺术第二回展,北京偏锋艺术空间,北京,中国

丹山碧水——中德当代艺术作品展,吕克贝美术馆,德国

2006年

首届中国当代艺术年鉴展,中华世纪坛,北京,中国

意象武夷——中德艺术交流展,北京三尚艺术空间,北京,中国

出格——艺术展,北京索家村国际艺术营,北京,中国

2004年

中国第三届油画年展(北京展区),中国美术馆,北京,中国

邂逅,北京愚自乐园艺术空间,北京,中国

2001年

研究与超越——中国油画学会小幅油画作品展,中国美术馆,北京,中国

关于金杜艺术中心

King & Wood Mallesons Art Center

金杜艺术中心是由金杜律师事务所及其合伙人共同支持创立的。位于北京CBD区环球金融中心。中心包括展览展示空间和沙龙空间, 将用于呈现专业的当代艺术展览,推介及收藏国内外的优秀当代艺术家作品。同时开展与时尚,设计,建筑的跨界合作,以及开办一系列多角度的艺术教育活动和课程,培养艺术爱好者,拓展公民的高品质审美和趣味。通过在金杜全球众多事务所的展示活动,以及与国际艺术机构的互动,增强中国艺术的国际影响,成为中国当代文化的有力传播者。

北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东塔2层201

info@kwmartcenter.com | www.kwmartcenter.com

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享