OCAT研究中心艺术史理论丛书第五辑《世界3:图像志文献库》新书发布活动于2022年8月14日15:00–18:30在线上举行。此书于2022年8月由上海人民出版社·世纪文景正式出版发行。

本次活动邀请了本辑特邀编辑、维多利亚与阿尔伯特博物馆亚洲部资深研究员与策展人、“中国图像志索引典”项目主编张弘星,OCAT研究中心执行馆长、广州美术学院艺术与人文学院副院长郭伟其,广州美术学院艺术与人文学院谢波,OCAT研究中心学术总监、中国美术学院艺术与人文学院副院长范白丁,中国美术学院陈亮,北京大学历史学系博士高明担任嘉宾。活动由OCAT研究中心研究出版部赵画主持。

他们围绕着“艺术史研究与图像数据库”这一主题,分别讨论了具体个案的理论层面和研究实践,图像数据库的发展脉络与艺术史这一研究领域的互动关系,以及各自的研究经验和感受等等。发言之后进行了对谈,并回答了观众提问。

赵画

我们了解到了图像志发展中对自身的反思,它不仅是一种研究工具,也可以成为研究对象,而且不同的图像志反映出了不同的学术思路,随着学术路径的变迁不断变化。范老师以图像库使用者的身份讨论了图像库与图像研究的并行关系,接下来请陈亮老师从图像库使用者和“世界3”读者的身份谈一谈他的思考和感受。

陈亮老师是清华大学生物系学士,北京大学艺术学系硕士,德国海德堡大学东亚艺术史系博士,曾任职于海德堡大学跨学科研究项目“仪式动力”(Ritualdynamik)、海德堡学术院中国佛教石经项目和维也纳大学艺术史系。目前任职于中国美术学院艺术人文学院,研究方向为中古中国的宗教艺术和视觉文化、丝绸之路上的跨文化艺术史、西方艺术史理论。

陈亮

谢谢赵画,也谢谢组织者的邀请,我从读者的角度来分享一点思考。前面郭伟其兄讲到了这是这个丛书的第五本,我是这个系列的粉丝,五本都有。八年多时间里,平均约两年一本的出版速度,内容都很扎实,每一辑都有一个集中的主题。这一辑《世界3:图像志文献库》的文章选择很集中,包容面很广,不仅有西方的研究,而且把中国正在进行的研究也囊括进来,形成一种对话。不仅讨论技术,也讨论观念,我觉得很有意思,这些天一直在看。今天的报告就像读书笔记,只不过不是写在书页边上的。从报告题目“图像学、图像志、文献库:《世界3:图像志文献库》读后感”大家也看得出来,其中罗列了三个主题词:图像学、图像志、文献库。我想谈两点,其一是文献库和分类系统,其二是图像志与图像学。

我的内容和前面各位的梳理可能略有重复,但是我有侧重的角度。我拿到这本书,首先就看它用了什么词来说文献库。我发现书名没有用“数据库”,而是用“文献库”,而它对应的英文是“archives”。于是我就翻开了里面的目录,看“文献库”和“数据库”分别出现在哪些题目上,其英译对应的是什么。瓦尔堡的“图片文献库”,实际上对应的是“Photographic Collection”,文章里面对应的还有一个德语词 “Bildersammlung”,直译就是“图像收藏”,但是因为它的量多,所以用了一个“库”的概念;张彬彬和朱青生老师的文章《形相学研究中的数字化技术:以“汉画数据库”为例》,没有翻译副标题;张茜老师的文章标题(《从卡片笔记到图像志分类数字化:“中世纪艺术索引”的百年历程》)中虽然没有出现“数据库”,但是“图像志分类”没有用“文献库”(archive),而是用了“database”。

我发现“文献”在这本书中的用法,并不指代典章或者是典章数据,而是指记录人类知识或者记录的载体;而archive取其比较广泛的含义:“a collection of historical documents and records”。所以我想取名“文献库”意图涵盖各个方面,就像巫老师在编者弁言里面说明的那样。

至于为什么不用database,翻了这本书后我就慢慢明白了,因为各种图片库其实都有一个发展的过程,有一个时间参数——这一点前面几位发言人也都提到了。瓦尔堡研究院的 Photographic Collection,实际上要从瓦尔堡1888年他自己购买、收集各种各样的图片以及印版开始;莫雷的“基督教艺术索引”从1917年就已开始建设;Iconclass的奠基者在1946年就有了这个想法,并将其公之于众。它们发展到今天,都有了数码化以后的形态,都形成了不仅有分类系统而且有图像与之关联的数据库的形态。我想或许是出于时间维度的考虑,采用了这样的一个标题。

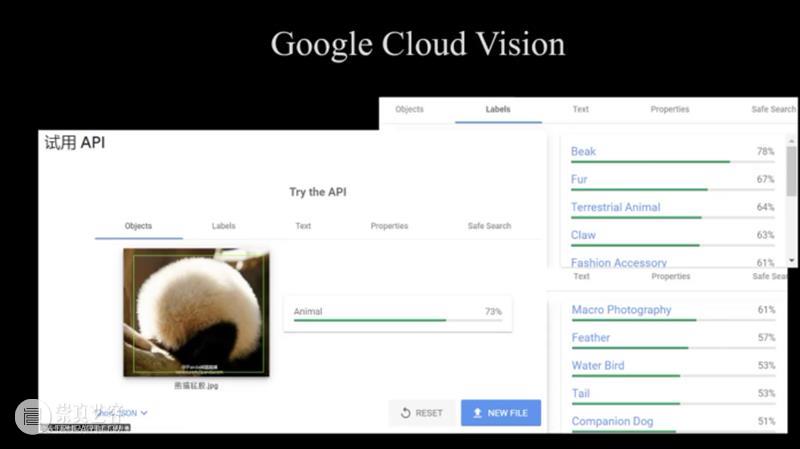

就像郭老师讲的一样,布兰德霍斯特的文章针对数据库的几个技术问题,掰开来揉碎了讲,让大家理解它背后的运作规则。例如他介绍了Google Cloud Vision,我自己好奇,也下载并注册了软件,随后就试着上传了一张图片——一只熊猫的屁股。你可以看到它识别出来的是非常笼统的结果,73%的概率是个动物,没有识别出它是熊猫。此外它有“标签”(label)项,判断它各种各样可能的性质或者跟什么相关联。其中有一项为“喙”(beak),为什么会这样?图片左下角有一个长长的东西,很可能是木头上面的一个小棍,但机器的视觉根据算法从轮廓上将之识别成了喙,包括下面标注的爪子(claw)可能也是类似的情况,虽然你看不到爪子。还有其他的标签,比如说“时装配件”(fashion accessory),可能因为熊猫屁股有点像毛茸茸的女式帽子。这个结果主要是从图形的轮廓识别得出的,准确性并不令人满意。

Google Cloud Vision搜索结果

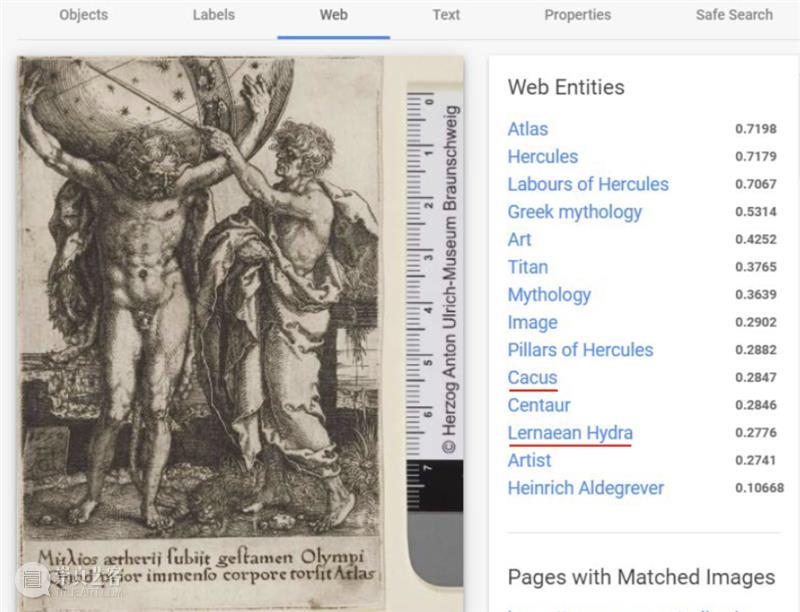

这个例子识别的是实物,不是艺术品。汉斯·布兰德霍斯特用了非常好的一个例子来说明艺术品的识别原理,着重分析了“网络实体”(Web Entities)。可以看到这里面我红线标出两项,第一项是“Cacus”,跟赫拉克勒斯角力的巨人泰坦神卡库斯,泰坦的力量源泉来源于他和地母的关联,这一关联一旦被切断,他就被勒死了。第二项是九头蛇“Lernaean Hydra”,它被赫拉克勒斯用大棒打死了。Cacus及Lernaean Hydra和阿特拉斯的图像没有一点关系,但都属于赫拉克勒斯十二项功绩,之所以出现在网络实体中,应当是赫拉克勒斯和阿特拉斯图像所在的网页里面提到了它们,将这些关键词摘出就变成了网络实体表。有的时候这些关键词很具体、非常精准,有的时候则非常笼统——这取决于相应网页标注的精准度。

布兰德霍斯特的举例

赫拉克勒斯十二项功绩中的四项

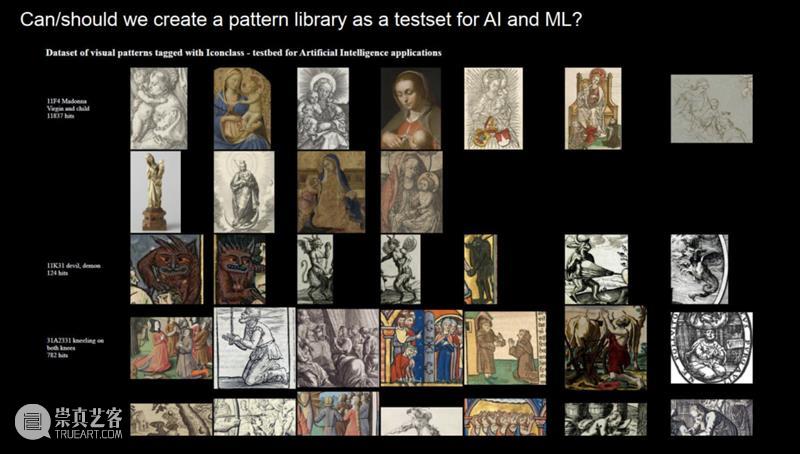

下面列出的诸多图像都是在图像志分类系统Iconclass里搜索出来的,都有各自的标号。比如搜索“圣母子”(Madonna Virgin and Child)、“魔鬼”(devil, demon)分别可以找到11,873和124个结果。如果纯粹依靠机器的视觉模式识别,以上述的熊猫屁股为例,只能得出非常笼统的“animal”的结论,但如果我们提供一个标注过的、层级分明、次序井然的数据库,把它作为一个“学习集”或者叫做“训练库”(test set),人工智能是不是能够变得更聪明?布兰德霍斯特觉得应该是的,我也相信这一点。

我自己探索了一下Iconclass数据库的层级结构,发现在10个基本范畴之下,可以一级一级地往后推,层层深入地系统排列,并且链接相应的图像。比如说“问候”(33A1 saluting),它所属的是“Human being”(3)下的“non-aggressive relationships”(33A)。然后我查询“saluting”,数据库中有372个样图(sample images)。布兰德霍斯特的文章里面对层级分类有很好的说明,让我们能够理解它背后的运作规律。尤其有意思的是“关联项”,刚才张弘星老师也给我们演示了,“中图典”里面也用了。通过给一张图像添加多个关键词,标注同一关键词的一类图像就能够被检出,而它们原本看起来并无什么关联。这种通过标注而构成的分类之网能够帮助我们发现一些在检索之前没有想到的问题。关联性的图像志数据库,给我们带来了新的研究可能性。

张老师的文章我也拜读了,了解到他在“中图典”中参照了Iconclass,但是采用了二元七分结构。我将之与Iconclass的十个基本范畴进行了对比,发现其中少了以下三个:“抽象及非再现性艺术”(Abstract, Non-representational Art)、“抽象理念及概念”(Abstract Ideas and Concepts)、“圣经”(Bible)。我觉得在分类之外,张老师所做的最难的工作是主题词的遴选。如何筛选这些主题词,需要从中国艺术的语境出发,考虑中国艺术的特殊性。

“中图典”与Iconclass层级分类结构对比

在“中图典”的系统中,刚才谢老师所探讨的道教的“真形”应该归到哪里?既然“抽象及非再现性艺术”被抹除了,是否应归到“宗教”范畴?如果问西方艺术史除了近现代的抽象艺术之外还有哪些属于“Abstract, Non-Representational Art”,我就想起一个关于16世纪西方版画艺术的研讨会,有人研究版画中对chaos,即宇宙最初混沌状态的描绘,结果发现不仅颇有这类图,而且还画得很有趣。中国应该也有这类图像,我们怎么样处理它,这确实是要考虑的问题。

另外谈一下图像志与图像学的问题。牛津英语词典中追溯了iconography和iconology的词源,它们有一个共同的词根“εἰκών/icon-”。一个词尾是“-graphy”,源自“γράφειν/graphia”(书写);另一个是“-logy”,源自“ λόγος/logos”(言说、逻格斯)。两个词所对应的含义自然不一样。下面我把在这本书里所看到的图像志与图像学发展的一些节点按照时间顺序排列一下。

首先,就像白丁兄说的,iconography和iconology二者的用法原本是不作明确区分的。1593年里帕《图像手册》(Iconologia)第一版出版的时候,它是一部拟人形象手册,他自己说拟人形象都取自古代,但是实际上更多源自徽志书的传统,所以更接近于图像志。到了1903年,瓦尔堡对图像学(Ikonologie)一词的用法实际上跟里帕比较接近,是“类型式的图像学”(typologische Ikonologie),其实指的是图像类型,即图像志。但是瓦尔堡1907年又提出“图像学分析”(ikonologische Analysis),以之考察不同语境当中的视觉程式的主题如何成为跨越时空的文化变革的推动者。所以他不是研究图像是什么类型,而是和图像意义的关联,实际上更接近于图像学阐释的意思。1927年潘诺夫斯基研究的“灵修图像”(Imago Pietatis)也不完全是图像志研究,而是一种图像学研究。早年的潘诺夫斯基与瓦尔堡学术圈过从甚密,比如1933年扎克斯尔(1929年任瓦尔堡图书馆馆长)和潘诺夫斯基共同发表了《中世纪艺术中的古典神话学》(Classical Mythology in Medieval Art)。1928年,Albert Dépreaux和霍格韦尔夫同时提出使用统一的图像志范畴作为记录工具。有意思的是,这是在国际科学史大会提出来的,重在对图像志进行分组、对知识进行分类。随后潘诺夫斯基于1932年发表《造型艺术的描述和内容阐释问题》(Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst),“Beschreibung”是“描述”,“Inhaltsdeutung”是“内容阐释”,实际上对应了潘后来在1939年用英文写的《图像志与图像学》(Iconography and Iconology)——前者是“描述”,后者是“阐释”。二者为图像志和图像学的方向和方法论奠定了基础性共识。

刚才范老师也讲到了对图像志与图像学的反思批评。在“图像–文本–意义”这个链条中,我在“图像”和“文本”之间加了一根粗红线,用以突出在潘诺夫斯基经典化了的图像志与图像学分野之中,图像和文本的链条变得非常紧密:解释一个图像一定要有对应的文本,然后由此产生图像的意义。这是一些年轻的批评者们所不喜欢的。1993年《岔路口的图像志》是1990年同名研讨会的论文集,Cassidy作为编者在导论质疑道,潘诺夫斯基式的图像志研究变成了寻求深奥的文本作为解释基础的学术狩猎,脱离了图像制作和接受的历史环境,也忽视了视觉媒介在传播方式上与文本不同的事实。1991年玛格丽特·艾弗森(Margaret Iversen)发表《回归瓦尔堡传统》(“Retrieving Warburg’s Tradition”)一文,从女性主义艺术史角度切入,批评潘诺夫斯基的文章中新大陆的殖民修辞和欧洲中心主义的优越感,指出他有意识地创造距离、保有距离地掌控认知定位,这和启蒙思想的科学观以及统治自然的父权倾向有异曲同工之处。

实际上对于潘诺夫斯基的反思和批评,更早就开始了。《世界3:图像志文献库》里莉娜·李佩(Lena Liepe)的文章《中世纪艺术的图像志与图像学研究:一项史学史调查》对此有所论述。夏皮罗(Meyer Shapiro)的多篇文章提到,图像可以对文本的叙事进行扩展、压缩、修改、具体化或者概括,而且非绘画性元素(如画框、画幅尺寸和空间位置)也可以用来制造和传达作品的含义。库布勒(George Kubler)更早一点,他的《时间的形状》(The Shape of Time, 1962)从考古学和人类学出发,将艺术定义为“物质文化”——郭兄对此最清楚不过。实际上1953年潘诺夫斯基自己也有反省,提出了“非凡的真实”,就是所谓的“隐藏的象征主义”(disguised symbolism)有被过度阐释的危险(见Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character)。可能不太被人注意的贝利纳(Rudolf Berliner)在更早之前讲到中世纪艺术家实际上有创作的自由,目的是要打动人,至于用什么样的方法,未必要拘泥于字面之真(The Freedom of Medieval Art, 1945)。

在图像学扩展到超越原典识别的层面上,我想提一下“图写真形”的问题。我仔细读了谢老师的文章,我觉得黄士珊的研究非常有意思,谢老师的思考也深得我心。文章讲到了图像功能的核心问题,虽然它在道教美术史中研究得不太充分,但恰恰是极具中国特色的艺术史领域。我自己比较感兴趣的是里面一些术语的翻译问题,提出来跟谢老师商讨。首先“Picturing The True Form”,您把它翻译成“图说”,我就想“picture”作为动词是译成“图说”还是“图写”好?您把“aniconic”翻译成“非形式的”,我觉得非常好,相应的注我也看了,对于把看不见的东西可视化,说得非常清晰。当然,有些问题是作者本身的,作者在书中说“它们的功能不仅仅止于图式”,用了“icon”这个词。“图式”的意义以“icon”表达,这是否恰当或许有讨论的空间。另外很有意思的是道教秘仪里面对“随机性的”(arbitrary)形象的偏爱。什么是随机的?我的理解是,它有一定的几率才是随机的,而英文的“arbitrary”我理解是随意的而不是随机的,它是一种无定规的形象。我不知道它具体的所指是什么,也许谢老师可以解答一下。

回到图像学的新发展,可以简单概括为图像人类学和新图像学。三位代表人物就是贝尔廷(Hans Belting)、米切尔(W.J.T. Mitchell)和于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)。我在海德堡的时候见过贝尔廷,他从卡尔斯鲁厄来做报告,当时一群艺术史家群起而攻之,他们不太喜欢他把艺术给抛掉,原因在于他实际上不是要做艺术的历史,而是要做图像的历史,要关注那些本来不入流的图像,不漂亮的图像,因为对他来说,要解决的主要是图画是什么的问题,并不是艺术是什么、美是什么的问题,是从人类学的角度探讨人类如何用图画来应对生死。在此语境中,图像更多地被定义为一种不在场的在场,就是替代物。米切尔也是要研究不纯粹的图像,例如法器、偶像、图腾,他呼吁在“前-前图像学”层面上对这些“前美学”图像进行分析和解释。“前图像学”是图像志,那就是说在“前图像志”层次上进行分析和解释。于贝尔曼提出了“可视物”的概念,可视物由作品中物理性的存在构成,是色块、作品表面的颜料,而不是描绘性的具象存在,他阐释了可视物如何通过不可见物、神性发挥释经作用。

莉娜·李佩关于新图像学讲了这些。其实我觉得她忽略了一个方面,就是瓦尔堡研究学院与伦敦、巴黎、慕尼黑、罗马几个大的图像研究机构这几年一直在共同合作的一个项目“Bilderfahrzeuge: Aby Wargurg’s Legacy and The Future of Iconology”,可以译作“图像载具:阿比·瓦尔堡的遗产和图像学的未来”。“Fahrzeug”直译是“交通工具”,“图像载具”(Bilderfahrzeug)这个概念一方面想要表达图像需要一定的载体,另一方面突出承载图像的是一个具体的物体,有其物质性。这个项目关注的是图像尤其是具有文化变革力量的图像的转移和传播的问题,这也是瓦尔堡一直关心的问题。

继续回到图像学的讨论。2002年于贝尔曼的著作《幸存的图像》(L’image survivante. Histoire de l’Art et temps des fantômes selon Aby Warburg)提出要释放在潘诺夫斯基经典化的图像学之后彻底被放逐的图像学的“幽灵”,这是相对瓦尔堡的图像学的原创性和丰富性而言的。实际上,如果往前看1991年艾弗森的《回归瓦尔堡传统》,她也呼吁要全面地重新审视瓦尔堡的传统,尤其注意“他实际上也同样关注因为过分强调用超然的理性来摆脱‘黑暗的力量’而带来的种种损失,换言之,神话、悲剧、情感,抑或被我们称为无意识的东西”。瓦尔堡觉得激情里隐含的力量至关重要,甚至比理性更加重要。

贡布里希和潘诺夫斯基实际上都是比瓦尔堡年轻一辈的艺术史学家,他们做的一个工作就是使学科变得经典化,步骤更明晰,可操作性更强。可是在经典化的同时,他们丧失掉了一些东西,比如说人性中不可归为“理性”的东西在其思想中得不到安置。对于瓦尔堡而言,这种“黑暗面”和理性一样不可或缺,都是最根本的东西。

最后看一看丢勒1494年的一张铜版画,画面左下角有一个半人半羊的生物,接近于潘神的形象。潘神(Pan)并非理性的代表,他曾经不自量力用排箫和阿波罗的诗琴一比高下,最后输了,受到严厉的惩罚。有意思的是,潘诺夫斯基被戏称为潘,但他恰恰是要将瓦尔堡图像学中的非理性放逐的关键人物,而在今日,回归瓦尔堡的呼声日隆,这本身是个耐人玩味的巧合。我就说到这儿吧。

赵画

感谢陈老师非常认真的阅读,我想编者和作者看到这么严谨的读者应该特别欣慰。陈老师也从书中的内容拓展出去,梳理了图像志和图像学的概念以及关注重点的学术变迁,对于这本书的读者应该很有帮助。

最后我们请出高明老师,高老师是北京大学历史学系博士,2015至2016年(由马普所资助)、2018至2020年(由国家基金委资助)在佛罗伦萨艺术史研究所(KHI)进行瓦萨里的《大艺术家传》翻译、注释和研究。近年来致力于《瓦萨里艺术术语词典》的编撰。我们就请高老师介绍一下他对数据库历史发展的认识,以及他所研究项目的近况。

高明

感谢赵画的介绍,也感谢主办方的邀请。我的发言和陈老师类似,也是一个读书报告,题目是“数字图像的触觉(Tastsinn):数字时代寻找图像与图像之间的关系”。

我先讲一下书中图像数据库的概念。刚才陈老师讲到了“图像志文献库”是一个很奇怪的名字,我第一次看到书名也是这样的想法。“图像数据库”是一个大的概念,它包括“照片收藏”“图像志文献库”等等跟图像相关的数据库,但各有不同的研究指向。

“Photographic Collection”是“照片收藏”,也可以译成“照片收藏馆”“照片部”“图片文献库”,在意大利语里面称为“Fototeca”,对应德语的“Photothek”,指的都是照片收藏馆。比如佛罗伦萨艺术史研究所KHI(Kunsthistorisches Institut in Florenz)就有一栋独立的建筑,里面收藏了大量跟艺术相关的照片。在西方,研究机构的照片收藏往往是杰出的艺术史家长期使用照片进行艺术史研究之后遗赠下来的,今天关于艺术史家的照片收藏的专门研究也不少,但是应该跟图像志文献库的研究区分开来。佛罗伦萨艺术史图书馆有一个以Costanza Caraffa为首的照片收藏的研究团队,出版了一系列关于艺术史照片研究的论文和专著(可检索Kubikat的关键词Fotoarchiv),大家可以去了解一下。

佛罗伦萨艺术史研究所的照片收藏馆一隅

图像志数据库是图像数据库下面的一个分支,而《世界3:图像志文献库》的出版非常及时。据我了解,这方面的研究大概也就十来年的时间。“变化的前沿”研讨会主办方在2019年把相关专家邀请来中国召开会议,然后再将研讨会论文和相关方向的论文等集结出版,这是很有前瞻性的。在中国,我们缺乏机构性质的艺术史研究方向的照片收藏,尽管像斯坦因(Marc Aurel Stein)、伯希和(Paul Eugène Pelliot)等拍摄的敦煌莫高窟的照片可以作为研究主题。近几年在摄影研究中,也有历史照片的理论探索,或者说大家开始重视这些照片,但是这些照片收藏和西方的艺术史家以研究为目的而使用的照片非常不同,在艺术史研究方面所使用的图像应该说老式幻灯片方面比较具有研究价值。

再来谈一谈数字图像研究。相对而言,数字图像研究(Digitale Bildwissenschaft)在德语世界比较发达,一方面它顺接了图像研究(Bildwissenschaft)的脉络(可参阅Burda Kittler, In medias res: zehn Kapitel zum Iconic Turn, 2010),另一方面也涉及到哲学观念上的转变。弗卢塞尔(Vilém Flusser)是一位巴西哲学家,1985年就发表了《技术图像的宇宙》(Ins universum der technischen bilder),是我最近读到的在这一方向上非常具有前瞻性的研究。另一位更切实关注当下数字图像研究的是胡贝图斯·科勒(Hubertus Kohle)。

在图像数据库的建立和使用中,对于学者而言,很重要的一点是时刻提醒自己要区分开个人图像数据库、机构图像数据库和标准化图像数据库。我个人一方面是机构性的图像数据库的使用者,但是同时又是个人图像数据库的建立者——就像今天的艺术史家,肯定都有一个图像库,不同的是它的存放方式是否能被称为数据库,或者说它只是最为传统的文件夹下面套文件夹的形式。个人图像数据库、机构图像数据库和标准化图像数据库所对应的是个人文献库、机构文献库和标准化的文献库,只是文献库相对来说发展比较早,而且一直以来都比较受重视,大家也每天都在读文献,从JSTOR这样的文献数据库下载文献也是很自然的。艺术史研究中图像库一直与文献库相伴,比如KHI在19世纪90年代建立的时候,既有图书馆也有照片收藏,只是在后来的发展过程中,学者不再需要去照片馆里查艺术品的照片了,而是在书里或者网络上查一查,包括学者自己也拍了很多照片,实体的图像库就用得不多了,这是历史时期的图像使用的变化。直到近一二十年来,各个研究机构继续整理自己的照片收藏,并在数字化后建立机构的图像数据库,包括各个博物馆开始把自己的藏品图像公开化,让公众、学者下载,自由地使用图像,这才有了今天更大规模的图像数据库的研究和实践。

个人图像数据库对应瓦尔堡生前的图像收藏(包括照片、插图等图像材料);机构图像数据库则是维特科夫尔以图像志分类系统整理的瓦尔堡研究院的照片库;标准化图像数据库,像Iconclass的关键词表,以及盖蒂研究中心系统分类的词汇(Getty AAT),这都是对于图像进行标准化分类的方法。像张老师编辑的“中图典”,它是标准化图像数据库和机构图像数据库中间的一个链接。

今天我们无论是建立还是使用图像数据库,都需要重视女性艺术史家在历史阶段和当下的突出贡献。在《世界3:图像志文献库》这本书里面我只找到两处女性艺术史家的照片,其中一处还是跟潘诺夫斯基一起出现的罗莎莉·格林(Rosalie Green)。大家要知道,女性艺术史家无论在图书馆,即文献数据库,还是在图像数据库,都起了决定性作用,而且是这些机构的主要贡献者。当然并不是说这是性别的原因——书里面也提到了——而是历史和社会的原因。早期的女性艺术史家博士毕业找不到稳定的教职,如果还要待在学术界,从事这些图像整理和文献整理工作是一个解决方法,所以说这些索引都是因为一些女性艺术史家的贡献,才变得更加系统化和标准化。书中第一篇文章,保罗·泰勒谈的瓦尔堡研究院,在图像文献库工作的绝大多数都是女性。学术评价往往更突出原创性的研究,而不在乎一些需要反复操作、花费大量时间的文献库整理、数据库建设工作。在今天这个数字人文时代,比如说我做一个软件的模型数据库用来识别瓦萨里的字迹,为了完成这件事要花很多时间,尤其是机械性地处理大量数据,但是做完了之后,它在学术评价体系里面是不太具有原创性的工作,在大家看来它只是一个工具。但事实上它在学术上能起到很好的作用,让更多学者使用一手文献,但是在评价体系里面它相对来说比较弱势。这就是我想说的,为什么这些女性没有被艺术史记录下来,即使记录下来,在今天我们也没有足够重视她们的贡献。

穿制服的海伦·伍德拉夫(Helen Woodruff)

欧文·潘诺夫斯基和罗莎莉·格林,“基督教艺术索引”,

时间不详。©中世纪艺术索引

图像数据库要获得发展,需要艺术史专业的博士,在拥有合理的薪酬和直接参与前沿学术发展机会的前提之下参与进来。普林斯顿大学“中世纪艺术索引”的建设过程中,有相当多获得博士学位、受过专业学术训练的女性学者进入了这个行业,但那是受限于当时的社会环境,受了博士训练的女性学者不得不为了留在学术界而选择这一道路。在今天可能更多是本科、硕士生从事这样的工作,他们没有太多的经验,也没有受过系统的训练。尽管受过高等教育的人都能够完成当下数字人文的索引和标注的工作,但是与接受了博士训练的学者从事这样的工作有很大的差距。在KHI的时候,我就注意到他们的关键词系统都是由拿到博士学位的学者编目和整理,当然KHI薪酬也不错,这些学者也非常积极地参与各种学术活动,与其他研究员并无不同。这也是为什么早在上世纪30年代就发展的关键词卡片在70年代依靠个体学者充分发展,适于当时的学术性使用,在90年代数字化转化为Kubikat后,又依靠专业化的编目团队使之依旧适应于当下的学术需求。

为什么我要在这里讲女性学者的问题?我本人对于图像数据库的历史的了解算不上深入,基本上也是来自这本新书,所以没有办法明确地告诉大家在图像数据库领域哪些女性学者在哪些方面做出了突出贡献。但是我相信长期研究文艺复兴艺术文献的学者保拉·巴罗基(Paola Barocchi)在文献数据库领域的贡献和遭遇,同样存在于数字图像库的建设和发展中。

保拉·巴罗基

巴罗基是目前瓦萨里的《大艺术家传》最权威版本的注释者,像米开朗琪罗的书信、素描等她都参与了编辑和整理,可以说意大利的艺术文献,超过一半都是由她和她领导的团队进行整理和数据库化的工作。她的文献整理工作当然获得了学界的认可,但数据库工作一直比较困难(在她的盖蒂访谈中有比较详细的记录,La conoscenza dell'esperienze figurative: Paola Barocchi / intervistata da Luisa Passerini and Maria Perosino, 1994),也很难被同行认可,但她早在23岁时就作为第一个发表Rosso Fiorentino的研究专著的学者成为著名艺术史家。那时她去见贝伦森(Bernard Berenson),贝伦森告诉她说:“你要小心,今后会有很多穿裤子的(即男人)阻拦你的去路(Lei stia attenta, perché avrà molti pantaloni che le cercheranno di tagliare la strada)。”巴罗基于2016年去世,今天我们反观这位杰出的艺术史家,发现她已经慢慢被边缘化,不再被人纪念。去年6月在都灵召开的关于二战后的艺术史家和出版社(Storici dell’arte e case editrici nel secondo dopoguerra)的会议,被讨论的对象都是男性艺术史家,但巴罗基其实是非常切题的一位艺术史家,因为她做的索引和词频研究必须跟出版社紧密合作,她甚至自己创建了出版社(S.P.E.S.)用来出版艺术史源文献。然而,女性学者太容易被遗忘了,太难成为研究的焦点,她们在数字人文方面的贡献则更难被学界承认。Maria Corti在2003年撰文:“保拉·巴罗基于1968年离开莱切大学,那时她已经赢得了比萨高等师范学院的艺术史教席......请注意,她在那里从未担任院长,以她的天赋,她理应担任院长,却担任了25年的副院长(总有一天要写一部短视的意大利大男子主义文化的历史)。”这在今天依旧是一种明显的倾向,而我们应该时刻提醒自己,文献库也好,图像数据库也好,女性都在历史上做出了巨大的贡献。在图像志文献库中,海伦·伍德拉夫和罗莎莉·格林等学者都是值得致敬与深入研究的对象。

“Storici dell’arte e case editrici nel secondo dopoguerra”会议海报

接下来我想补充一些《世界3:图像志文献库》中没有涉及的材料。

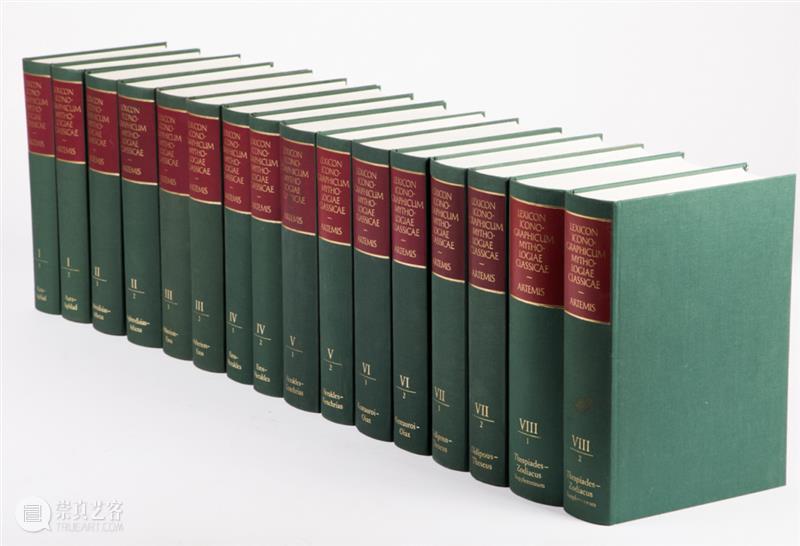

《古典神话图像志词典》,滑动浏览图片

第一就是《古典神话图像志词典》(Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae,简称LIMC)。这是一部大型多卷本图文相配的工具书,有一个强大的国际化编撰团队,用英、法、德、意四种语言编纂词条。这套书不知道为什么一直没有在英语世界里受到重视,包括像普林斯顿大学的学者Colum Hourihane编写的牛津书目《西方世界的图像志》(Iconography in the Western World)都没有提到这套书和《基督教图像志词典》(Lexikon der Christlichen Ikonographie),但这套书是就一个主题的几十年图像志工作的积累,不仅是重要的参考工具书,也是图像志文献库的重要参考和将传统的图像志工作向数字化转变的关键所在。LIMC也有网站,但是目前网站并不完善,跟实体书差距还比较远。书中词条的结构:一般有一个“定义”,“定义”下面会有关于这个词的“史源”,“史源”之后有一个个“图像目录”,部分条目附有图像,在另一卷图像中,另外有非常详细的注释部分。

LIMC的词条及对应图像

另外是佛罗伦萨大学做的关于圣徒的图像志文献,Iconography of the Saints in the Painting of North West Italy(George Kaftal,共四卷,此为第三卷)。每一个圣徒图像志的标志有哪些,他都做了整理工作,包括各方面的参考文献。这个数据库正在建立当中,目前由佛罗伦萨大学的Andrea de Marchi负责。这套书在《世界3:图像志文献库》也没有讨论到,在图像志文献库的工作中也较少提及,但这套书其实是一个非常典型的长期工作(1952年–1985年)的结晶。

四卷本《意大利绘画中的圣徒图像志》

另外,关于奥维德的《变形记》(网址:iconos.it),ICONOS是一个非常典型的意大利式小而美的图像志数据库,非常有学术价值,但是脱离了意大利学术范围基本上没人知道。它也有一本配套的书(L’art della Metamorfosi),里面有非常具体的案例,包括文字所对应的图像志,也是很多年工作的积累。

另外值得补充的一点是里帕的《图像志》,因为近几年国内很多人讨论里帕,但是我一直没见到有人引用2012年版的这本书(Sonia Maffei, Paolo Procaccioli eds., Iconologia)。这本应该是目前编辑得最好的一本,有900多页。

最后一点要谈的是“数字图像的触觉(Tastsinn):数字时代寻找图像与图像之间的关系”。在今天,尤其作为个人,建立图像数据库是为什么?从事艺术史研究的时候,我们寻找的是一种关系,找到这个关系靠的并不是观看,而是要去触摸这个图像,这是很关键的一点。我们今天看数字图像,不大会谈到触觉,而是说看屏幕上面的图像。但是,在我看来,数字图像需要调动观者的触觉,就像以前艺术史家在看一张照片时手中拿着这张照片。

沃尔夫林正在检视版画和照片,1904年。

图片来自Heinrich Wölfflin, Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Early Modern Art, trans. Jonathan Blower, 2015

在海量的数字图像中,我们要寻找的是图像与图像之间的关系。这种关系的寻找,不是观看一块屏幕上的一张图像或者一组图像,然后去寻找关系,而是双指在屏幕上划动、缩放、裁剪、识别等,以此来寻找关系。一张图片放在非触摸屏的电脑上,你只能远远地观看,但是如果你放在手机上或者放在iPad上,你是用触觉去感知这张图像,会有各种手指上的操作,双指缩放、单指移动、手扫换图等等,而正是这个几乎可以说基于本能的操作就是为了让你去寻找局部与局部的联系,图像与图像之间的关系。在寻找关系的过程中,图像志只是第一步,第二步就是要识别出这个图像以及与之相关联的图像。识别需要人工智能的发展,而图像大数据的人工智能主要在两个大公司,一个是谷歌,一个是苹果,所以说我们现在做图像数据库,在使用上面还没有达到很深的层次,可能最大的一个原因是核心技术的现实应用都掌握在大公司手中,而它们很难为小项目提供支持,这是我们遇到的比较严峻的问题。

为什么说艺术史研究是寻找关系?我在这里列举两个学者,一个是罗伯托·隆基(Roberto Longhi),他说艺术作品不是孤独的,而是在一种关系中,我们艺术史家就是打开这种关系。另外是瓦尔堡,他的《记忆女神图集》展示的就是图像之间的关系。瓦尔堡在根据图集进行演讲时(最为有名的是1929年在罗马的演讲),目的是让人看到图像的实体(比如书中裁剪下来的一页纸),在瓦尔堡导览看到图像的实体的时候(唤起实物的触觉吗?)去寻找图像与图像间的关系,再由观者自己根据图像建立起这种关系。也就是说一个参加图展或者听讲座的人,重要的是自我参与了寻找图像之间的关系,而且在参与的过程中调动了自己的触觉的参与,因为看到的东西是实物性质的,三维立体的。瓦尔堡曾经在阅读贝伦森的《意大利文艺复兴时期的画家》(Bernard Berenson, The Italian Painters of the Renaissance, 瓦尔堡拥有的是首版1896年版)导言部分时,在“触觉式感知”(tactile consciousness)旁边就记录了两个德语词用来翻译这个术语。

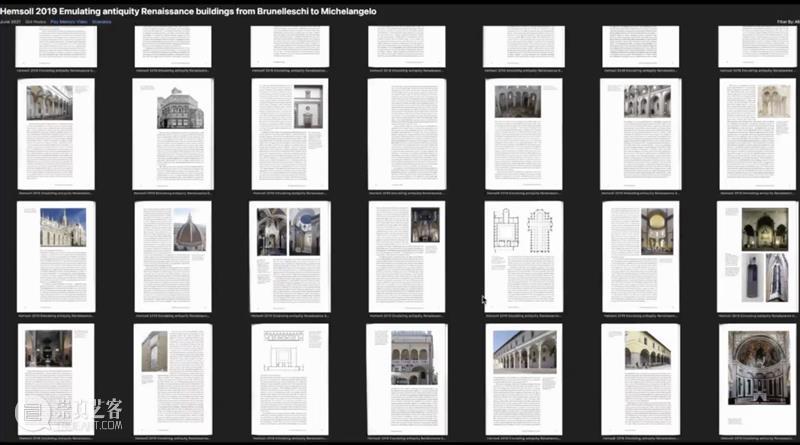

再回到数字图像。我们在寻找图像关系过程中,最重要的在于导入书页图像(page image),也就是把以前的一些书当作图像来处理,包括前现代的古籍和上世纪70、80年代所做的大量全集性的工作(比如达・芬奇手稿)以及最近二三十年的大量展览画册,这是目前数字图像库很难实现的一点(日本的Digital Silk Road数据库有专门的珍稀书数据库,可以看成是图像数据和书页图像的链接式的数据库),也是西方的数字图像研究中所忽略的一点。书页图像在西方是有研究的,比如Andrew Piper在2020年发表的文章 “The Page Image: Towards a Visual History of Digital Documents”(中译《页面图像:通往数字文档的视觉历史》)。但是这项研究依旧沿着书页排版进行分析,而没有将书页图像的研究成果转化为数字图像研究的一些出发点。数字图像库只有在导入了这些书页图像之后,整个数据库才可以相互联系,因为作为个人,我们不可能毫无抓手地存储海量的图像,而是建立在前人研究的基础上逐渐理解并寻找到图像之间的关系。今天正是从线性的认知,即以前书的认知形式,转变为图像认知形式的时代,四周都是各式各样的图像,然后你通过图像这种更加具体更加全方位的理解进入知识本身,这是哲学认识上的重大改变。前面之所以提到弗卢塞尔的研究是因为他在上世纪80年代就发表了这些论点,我也是最近看到这本书,发现跟我想的非常接近。与弗卢塞尔的理论不同的是,我更为看重图与词的关系,也就是从中世纪的图词关系转化到文艺复兴时期的图词关系,再到我们今天进入数字图像时代,一种崭新的图词关系,从读书到读屏的转变。

插图丰富的一本研究性著作的书页图像

可见在这个过程当中最重要的一步,就是要识别出图像。有时候能够正确识别图像,可以找到相关的图像,包括一些解释;有些时候没有识别正确,但是找出了很多相近的图像,它提供给你一种相近关系。而作为学者的我们,一方面要判断这种关系是不是对的,如果是对的,它给你提供了一种联系的可能。另一方面,我们知道很多图像之间有一些关联,你自己可以手动添加,在不断添加过程中形成图像的双链,图像库就成为了一种新的非常方便的工具。所以说图像识别包括图像的关系都非常重要。谢谢大家。

嘉宾讨论

陈亮:

高明讲到女性艺术史家在图像志研究中的作用,我原来以为您要讲格特鲁德·宾(Gertrud Bing),当时她和温德(Edgar Wind)等人对于贡布里希写的瓦尔堡评述的文章很不满。

高明:

宾对于瓦尔堡的照片收藏和图版制作,尤其是瓦尔堡晚年的《记忆女神图集》的发展起到了关键性作用,但是对于瓦尔堡研究所的图像志文献库,她的贡献可能有限。其实我想强调的是在文献库和图像库建设的历史阶段,包括后来的数字化的过程中,女性艺术史家做出了非常突出的贡献,应该远远超过担任这些文献库和图像库的领导者——往往是男性。但是因为学术评价体系的问题,女性艺术史家做出的贡献往往无法得到学界的承认。如果要进一步发展图像数据库,我们就应当调整当下的学术评价体系,至少我们应该首先研究历史时期这一类型学者的贡献。这些学者未必都是女性,比如KHI在70年代的图书馆馆长Peter Tigler在关键词方面的贡献也是同一类型。巴罗基的贡献巨大,但是即使她二十几岁的时候已经在学术上颇有声名,70年代末她在数字人文上面的贡献事实上却并没有被学界认可,只是因为她本身已经是一个杰出学者了,大家仍然非常重视她。我觉得文献库也好,图像库也好,需要有这样的杰出学者,在功成名就之后转而做一些更加基础性的工作。这是我从巴罗基的角度讲这个事情的原因,我希望在图像文献库的研究中,也有学者去研究海伦·伍德拉夫、罗莎莉·格林等女性艺术史家,不仅有相关的论文,可能也有相关的研讨会、专著等。

说回到宾,我在2019年3月8日发了一篇推文《Gertrud Bing:瓦尔堡的私人图书馆、记忆女神和和语言风格研究的核心人物》。2020年西方学界陆续出版了两部关于宾的专著,由法国国家艺术史研究所(INHA)出版的宾的《瓦尔堡研究残稿》(Fragments sur Aby Warburg)和从女性主义角度撰写的传记《格特鲁德·宾的命运》(The Fortune of Gertrud Bing)。另外,意大利的线上杂志Engramma也出版了宾的纪念特辑《格特鲁德·宾:瓦尔堡的继承者》(Gertrud Bing erede di Warburg),这些或多或少都是因为瓦尔堡而产生的研究,正如另外一个隐身于瓦尔堡身边的人——他的妻子玛丽·赫兹(Mary Hertz),今天我们除了因为瓦尔堡而关注她们之外,更重要的是把她们从瓦尔堡的阴影中显露出来,正如2020年出版的Mary Warburg: Porträt einer Künstlerin一书以近500页的篇幅完整地呈现了她作为艺术家的生平和作品。对于宾来说,《瓦尔堡研究残稿》非常重要,但在我看来,仍忽略了她跟潘诺夫斯基等学者的书信往来以及和意大利学界的交流过程等等,所以我一直很希望用中文编辑一本格特鲁德·宾的文集,恢复那个巴克桑德尔眼中的宾(Michael Baxandall, “Is Durability Itself Not Also a Moral Quality?”, 2012 )。

张弘星:

我来回应一下,我觉得几位老师讲的角度观点都特别有启发,特别有意思。

高老师刚刚谈的我觉得非常有意思,其中的一个非常好的问题就是图像库和文献库、图像志文献库之间的关系。有一个图像库的联盟,Pharos: The International Consortium of Photo Archives (http://pharosartresearch.org/) ,它是十年前西方世界比较重要的十几个图像库组织起来的联盟,其中包括高老师刚刚提到的KHI。高老师在KHI工作了很长一段时间,如果大家有兴趣的话,可以上Pharos官网去看一看。当然这个联盟并不完备,比如说像普林斯顿的“中世纪艺术索引”没有加入。

另外高明讲到个人图像数据库与机构和标准化的图像数据库之间的关系和差别。我的理解是,如果我们以范白丁老师讲的瓦尔堡的图像库作为一个例子,它是从个人图像数据库上升到机构图像数据库,虽然还没有到标准化图像库的层次。其实很多西方图像库的建立过程当中,最初都是艺术史学者为自己研究而建立的图像库,学者年老退休了以后,把它捐赠出来。经过很好梳理的图片库再进入一个更大型、更标准的图片库,这是一个非常重要的机制。

这里想说一点,我们艺术史学者千万不要把自己当成图像数据库的被动使用者,实际上你也可以是主动的贡献者。我相信做研究的,不管是道教艺术史、佛教艺术史,还是文人画、版画、雕塑的艺术史,有学术成果的学者都有自己的个人数据库或者图片库。那么你可能需要考虑“legacy”的问题,传承的问题。就是说当你快要退休了,学术生涯行至尾声,怎么把你的学术基本观念以及对基础性资料的挖掘整理传承下去?我觉得这是图像库成为重要平台的一个原因,也是我们CIT项目下一步想发展的方向:希望通过研究型艺术史家的参与继续发展。当然我们也不希望他们的参与会因为学术评价体系的压力而影响到个人的研究工作和方向。比如在中国,我相信很多老一辈仍在世的艺术史家都有自己个人的一些资料库、图片库,那么我们应该去搜集整理,收入机构或标准数据库里,使之能够造福后代,这是一个非常有价值的工作。

我还想回应一下谢老师讲到的道教艺术研究的困惑,特别是“神性”的概念以及它的视觉化,数据库是不是应该包括进来以及如何把它包括进来。我觉得这需要像谢老师、黄士珊这样的研究者首先在研究过程中建立自己数据库或者文献库,并整理出一套使用方法,然后与机构数据库互动。这样一来,能够让机构数据库的发展更加贴近研究者的需要。

数据库的建立,特别是图像志数据库的建立,不光利于研究艺术,对于艺术史教学也颇有助益。我记得郭老师为2021年第4期《美术观察》写的文章里面谈图像库的建立,很重要的一点是索引技术对于艺术史家的重要性远远没有得到足够的认可。其实在艺术史训练里面,比如给本科生或者研究生开课的时候,你为了让学生们能够去细读一件作品、细读图像,其中比较有用的一个技巧就是让学生用语词去标引看到了什么、分析到了什么。而学生在用语词的时候,就会觉得语词需要标准,需要研究分析,这才能够去描绘他们的经验。拿一个可控词汇去标引和分析图像,这其实是个非常好的艺术史学习训练。这让我想起来,我和做数据库的荷兰国家博物馆的一位同行聊天的时候,她说Iconclass是1990年代莱顿大学(Leiden University)艺术史系学生的必读材料。他们要学会使用Iconclass有数字+字母的代码,他们让学生看一件作品,比如一幅版画,然后用代码去做标引。我觉得这是非常好的做法,同时也能够让年轻一代养成学术习惯,在整理材料、观看图像材料的时候能够使用比较严格的术语,将来在使用数据库的时候,他们就很有经验,甚至也能够变成图像数据库的创建者。

高明:

我再稍微说几句刚才张老师提到的问题,从最后一个说起,受控词汇也就是代码的问题。我觉得要求学生或者学者记住词汇和代码其实有一点点过度,我个人觉得更应该在使用数据库的操作中熟悉这些词汇。当一个图片进入个人数据库的时候,会有词汇帮助你归纳这些图片,这样的话就是一个操作过程,每个学者都用,每个学生也用,长期以来大家就会逐渐熟悉。如果真要去记忆这些,我觉得除非作为部分人员的一种专门训练,否则对于学生来说是很大的负担。

刚才张老师提到,怎么样让数据库为学者所用,其实这也是我一直思考的。比如“中图典”这样的数据库能否直接导入个人数据库里,让个人数据库完全接纳“中图典”的词汇分类并继续用这些词汇给自己的数据库分类;同时,学者可以让“中图典”知道自己用相关词汇标注了另一个图像,“中图典”如果觉得这类整理符合自身的工作规范,就将学者的成果吸纳进自己的数据库中。这当然是理想的状态,但这是今天我们建立数据库、使用数据库的一个核心问题。我记得范老师的一篇关于图像数据库的文章《面向使用者的图像库秩序》在结尾提到了目前图像数据库缺少一个导入个人数据库的软件,就像我们处理文献格式时会用Zotero,但是在使用图像的时候,我们缺乏这样的软件作为吸纳各种图像、进行更专业划分的工具。我们往往用的是自创的五花八门的形式。

张弘星:

高明提出的期望,就是受控词汇和个人数据库之间的互动的关系。其实这个技术现在已经存在,也有很多受控词表都已经实现了,你可以下载,可以上传到自己的数据库、图片库里面去做标引,你比如说像Iconclass,像Getty的ATT(Art & Architecture Thesaurus)其实比较早就做到了这一点,他们使用的技术可能很多国内的人也知道。通过API的方式,你可以完整地下载受控词汇,包括结构关系,然后上传到自己的平台上,可以用它去做标引。

另外有一个标引的平台,也是我们CIT项目现在试图用的,叫做国际图像操作架构格式iiif(International Image Interoperability Framework),这是图书馆界的前沿工具,用户以图书馆居多,斯坦福大学、大英图书馆还有其他几个机构十多年前就开始用,里面其实提供的是一个检视器,但是背后也有它的API格式。你的图片标识(label)只要是符合它API的格式(format),就可以交换。不同的数据库、图像库里的图片都可以放到检视器里面。目前基于iiif的检视器的标引功能还没有开放,处于试验阶段。在标引功能开放了以后,我希望它能够导入一些受控词表。我希望CIT的编目也会成为一个词表,让大家使用,同时也能够得到反馈,帮助词表不断地更新修正,就像刚才范白丁老师讲到的,从历史的维度看图片库或者说词表,它一定是不断发展甚至在历史的某些节点发生了巨大变化。

就CIT来说,它刚刚开始,我希望能够跟大家一起做图像数据库这件事。我的一个单纯的想法是,我们做的工作实际上是鼓励大家都一起来用不同的方式来做这件事。这样在将来做跨地域、跨文化图像志或者做比较研究、全球的艺术史,才有一个比较扎实的根基。

现在的全球艺术史是基于西方的或者欧洲中心论的,因为他们的图片库基于几百年来图像志的研究积累,已经成型了。非西方的世界没有这样的整理工作,如果非西方世界的学者自己不关心,那么在谈论全球化时使用的语言一定还是西方的,会有很多的误解。

谢波:

我先要感谢张老师对道教艺术史的鼓励。今天参加了这个活动,我还真的有一种想法,我是不是也要收集和整理一下图像。以前我都很懒惰,就等着别人的成果或者去看数据库里已经有的图像。我知道一些学者有类似于当年瓦尔堡一样纯粹个人的收集。我知道达特茅斯的Gil Raz(李福)教授,包括现在应该还生活在国内的一位法国学者、艺术家Patrice Fava(范华),可能有些老师听说过他的名字,包括现在哈佛的James Robson(罗柏松)教授,他们都收集了跟道教造像相关的资料,但是主要的地域好像都集中在湖南。他们好像也在做数据库,但是我不确定目前是否开放。前一段时间我还看到范华介绍他自己的项目,我也很高兴黄士珊收集了道藏文本里的图像,她正在做符箓的相关研究并且出版了一些成果,也是体量巨大的整理。

我再回应一下陈亮老师刚才提到的一些翻译问题。为什么不说“图写”而是“图说”?我是这么想的,如果是“图写”,实际上就是道教用的两种方式,要么是“图”,要么“写”;“图说”的话,是在视觉化之后的一个向外言说,形成自我的构建。所以我当时选择了“说”,“说”有一个向外延伸,而“图写”好像是两个并列的方式。我看了一下现在国内中文的关于这本书的书评,除了我之外,还有一个是岳麓书院的谢一峰老师。很巧合,他也翻译成了“图说真形”。但我不知道他是怎么理解的,回头我问一问他。另外关于“随机”和“随意”。我之所以选择“随机”,指的是某些元素的缺失导致的概率偏差;道士在存思过程中可见的形象不完全是主观任意的,不是纯粹的“随意”。当然,这是我当时翻译的时候对这两个词做的一个比较粗糙的选择。包括关于“非形似的”这个词,翻译的时候我也想了很久。我觉得我需要跟黄士珊沟通一下,再给她写个邮件,告诉她这些词我翻译成这样,她是怎么理解的。这是我大概的回应,非常感谢陈亮老师读得这么细。

赵画:

谢谢各位。我在这插播一个观众的提问,接着刚才个人化的数据库问题。观众问的是,老师们如何看待社交媒体上或其他大众平台的图像搜索,比如Google Image,Instagram都会根据自身的算法推荐相似的图像。也可以接着刚才的话题,一些艺术史学者在自己研究的方向上进行了梳理和整理,这样个人化的自创的图像库有没有可能更加开源,不仅仅是形成自己的数据库,而是成为更大的数据库的一部分,主动地寻找更多受众,在网络平台上被更多人所接受?

郭伟其:

这个问题让我想起布兰德霍斯特在他的文章里面提到一个例子,挺有意思的,其实我之前也想请教张老师在工作过程中有没有碰到类似的情况。就是说,同一幅图,在荷兰的不同地点,上传之后搜索得到了不太一样的信息。这可能就跟公众的平台,Google或者说图像的传播有关,可能在某一地点某些信息比较集中也更专业。这个关系到网络各方面的知识,可能和刚才这个线上问题有一点关系,我提供这样一个视角。

陈亮:

我简单说一点想法,受郭兄的问题启发。为什么同一幅图在世界的不同地方搜索得到的结果不一样?我觉得如果在中国可能就比较容易理解,有些图因为网络的原因连不过去。如果在荷兰,不同的两个城市为什么不一样?可能要看它背后的算法,优先级如何排列。因为浏览的过程当中,海量的数据一定有先后顺序。你如果看Google Cloud Vision,每一个列出的Web Entities后面都有一个百分比,我猜想可能是由于百分比不一样。

另外对于张弘星老师的呼吁我也做一点回应。因为我曾经在维也纳大学教书,艺术史系各学期开课的时候,任课老师可以把自己需要用的图片交给图片资料室(Photothek),让专门的工作人员处理。一般会有两个工作人员,一个管拍照,如果用的是出版的书籍,会把书用玻璃板压好,拍出比较高清的图像之后,交给另外一个人来标注。这些资料并不是标完了就留在维也纳大学里面,而是进入了一个德语区大学联盟,这个系统叫“普罗米修斯”(Prometheus)。我经常几百幅图交过去之后就可以看到,但是有的时候标注之后我不能够全部找出来,因为它背后也有一个体系,我也不见得非常熟悉,但是有这样的一个为教学而用的数据库。也许我们可以考虑类似的想法,能不能通过类似的方式扩大数据库,CIT也可以是这个路径。

张弘星:

谢谢陈亮,很受用。

高明:

这个问题涉及到一个很核心的问题。中国艺术史家接受的视觉训练是不够的,因为我们经常接触不到实物。就像我们去故宫,不大可能去库房看画。这是我们的劣势,学者没有较好的条件接受视觉训练,公众更是如此,所以学者与公众之间无法形成基于实物的共识。相比之下,在意大利研究文艺复兴的专家,从19世纪末就有相应的学术旅行以训练自己的眼力,而且基本上都能够看到相应的画作,今天则更为方便。意大利的艺术公共开放层面已经很多了,而且几乎所有的艺术史家都会接受意大利艺术的视觉训练,因此艺术史家就能在公众层面进行极为专业的解读,而且公众也同样具备一定的视觉训练,从而能够进行更高层次、一流的视觉认识上的交流。比如目前执掌佛罗伦萨大学艺术史教席的Andrea de Marchi教授,他最近一两年在Instagram经常发类似九宫格的实物细节图片,每一个分析都极为精彩,在我看来承继的就是他的老师Luciano Bellosi的老师罗伯托·隆基的传统,用语言深描图像。他非常积极,一天发好几条,据说经常深更半夜还在发Instagram,尽管只有几千个人关注他,比起国内的动辄几万几十万粉丝的账号差太远了。他做这件事的原因是他女儿给了他一部iPhone手机,他每到一处都拍摄细节图、高清图。因为他是目前文艺复兴艺术史研究领域最重要的学者之一,所以意大利文艺复兴相关的会议和展览他都有参与,他把视角和见解带给公众,这是一流的知识交流,在公众层面的教育意义是非常大的。

我不得不说,在中国我们的公众教育只是知识收费的衍生品,是普及教育、科普教育,当然有它的合理性,但是意义不大,无论是对公众而言,还是对学者而言。包括翻译层面,尤其是世界史领域,经常把西方的科普著作当做学术书推向公众,这是很不负责任的。就是说并没有把最一流的想法放在公众层面,与之激荡,而是把一些常识、上课时候教学生的东西,再放到另外一个平台而已。这是我对公众平台这个问题的一个直觉的反应。

郭伟其:

高老师刚才提到的,让我想起国内对数据库、电子信息用得最多的传统学术领域,可能恰恰是像文献学,甚至像古文字学这样的一些领域。像复旦大学或者南京大学很多年前在学生论坛或者老师论坛经常会有一些非常重要的信息,以至于撰写博士论文或者其他的学术论文必须要引用的时候就显得很奇怪,因为有时候信息发布者起着很奇怪的网名,放在很严肃的学术论文的注释里面有点别扭,但又是一个绝对绕不开的材料。虽然我们图片训练很弱,但是在这些传统学术领域,其实对于数据库的使用恰恰是最好的。

赵画:

我提出最后一个问题,问题可能有点长。图像数据库的构成方式主要是图像以及主题词或受控词汇等等,当然不同的数据库有不同的等级分类,而这种分类方式也成为艺术史知识的构成方式——比如当研究者检索的时候,可以通过作者、主题等等搜索到某些作品,进而发现更多相关作品,打开研究思路。而我们更加传统和主观的关于艺术品的审美和鉴赏的方式,比如说谈到中国画,它有笔触、用墨等等,这些在图像数据库当中是不是就被削弱了?或者说其实是一个相互因果的关系,即先意识到了传统研究方法的局限性,于是通过现在的方式构建数据库,更加关注作品的内容?想要提出的问题是,图像数据库可能是作为一种研究工具而建立,但是这些数据库构成了使用者的知识基础,成为了研究方法和研究对象,这是否会改变艺术史的研究方向?

张弘星:

这个问题提得非常好,我从这几年做CIT的角度来回应。第一,笔墨、笔触这些维度在图像数据库里面当然不该被削弱。其实高明讲到了图像数据库和图像志数据库存在区别,图像志只关心内容主题,而在图像数据库就看你关注的其它维度是什么。在欧美的博物馆,藏品编目系统背后的元数据结构非常清楚,几乎包括所有的维度,比如收藏史、材质、工艺、物理性质(比如说大小尺寸长宽高)等等,也包括风格。那么我们说笔墨、笔触,如果在V&A博物馆就会被纳入“风格”这一栏目去填写信息。如果你关心的是技术艺术史层面的问题,在检索时可以选择材质和工艺这些维度,把跟这个方面的相关的数据调出来进行研究。可能国内很多博物馆还没有比较完备的元数据结构。

另外一个问题讲到知识基础,是不是数据库能够影响到艺术史研究的未来。我觉得这和郭老师以及整个OCAT研究中心所做的工作非常相关,是“世界3”的问题。知识是一个世界,数据其实是过去知识世界的另一种形式,以前我们存储知识依靠的是图书分类系统,而现在又有一层数字时代的知识构架,都是人为的构筑,一定会影响到我们在这个“世界3”里对“世界2”即自然社会的看法,这是不容置疑的。但是关键的是,我们要带着批判性的视角去看待这件事情,虽然它是一个真实的存在,但不一定是真理,我们每个人都可以去参与建构这样一个“世界3”。

赵画:

非常感谢各位老师,今天的发言和讨论已经比预定的时间长了将近一个小时,大家仍然意犹未尽。再一次感谢各位嘉宾,也非常感谢我们线上的观众。请大家继续关注OCAT研究中心的其他项目。谢谢大家!

“世界3”系列

“世界3”是由OCAT研究中心(OCAT Institute)组织编辑的艺术史理论丛书,是OCAT研究中心的核心出版物,由OCAT创始人黄专先生于2014年创办;主要登载艺术史理论及与其相关的语言史、心理学史、哲学史、文化史、宗教史、社会史和思想史的前沿性研究研究和译文,也对相关研究的国际资讯、图书、展览和研究机构进行报道与评介。“世界3”将通过为这一学术领域的研究成果提供出版平台,力图为这一领域新的汉语思想模式和知识形式的形成创造条件。

“世界3”的主要栏目有“专题研究”、“理论焦点”、“前沿动态”、“机构概览”和“书评”等。“专题研究”是“世界3”的核心栏目,刊登美术史、建筑史、影像史、设计史为主体的艺术史理论和方法及与其相关的语言史、心理学史、哲学史、文化史、宗教史、社会史和思想史的研究论文和译文。“理论焦点”是介绍世界当下重要的理论动向与理论研究,并突出其与艺术史研究的相互借鉴意义。“前沿动态”是“世界3”的综述性栏目,主要综述报导上述领域中相关项目的历史和现状,评论性地报导近年重大学术活动、人物、会议、出版、展览的现场。“机构概览”是以介绍世界范围内具有代表性的艺术史研究机构的概况及研究主题为主。“书评”是推介前述学术领域具有重大学术影响、前沿位置或独特方法的著作、学术期刊和学术展览的专栏性评论文章。

“世界3”系列图书(从左至右):《世界3:作为观念的艺术史》《世界3:开放的图像学》《世界3:海外中国艺术史研究》《世界3:艺术史与博物馆》《世界3:图像志文献库》

OCAT研究中心参观须知

OCAT研究中心是OCAT在北京设立的非营利性、独立的民间学术研究机构,是OCAT馆群的有机部分。它以研究出版、图书文献和展览交流为主要功能,研究对象包括古代艺术和自上世纪以来的中国现当代视觉艺术实践,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术展览、艺术思潮、艺术机构、艺术著述及其它艺术生态,它还兼顾与这一研究相关的图书馆、档案库的建设和海外学术交流,也是OCAT馆群在北京的展示平台。

OCAT研究中心旨在建立一种关于中国现当代艺术的“历史研究”的价值模式、学术机制和独特方法,它的学术主旨是:知识、思想与研究,它提倡当代艺术史与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史整体结合的学术研究传统和开放的学术研究精神,关注经典艺术史著作的翻译出版,以及现当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享