作为艺术的摄影

格雷汉姆·克拉克丨文 易英丨译

选自《照片的历史》

上海人民出版社,2015

1913年,墨西哥艺术家马里乌斯·德·萨亚斯(Marius De Zayas)在《摄影作品》(Camera Work)杂志上提出了一个问题:摄影究竟是不是艺术?这个问题被抛出并不令人惊奇,因为艾尔弗雷德·施蒂格利茨主办的这本杂志,正是宣扬摄影可以独立成为一个艺术门类的主要刊物。然而,对于德·萨亚斯来说,“摄影尚不是艺术,但摄影可以成为艺术”。这段陈述的意义就在于它基于摄影自身的美学,为“艺术摄影”提供了多种可能性。使图像成为艺术这一理念,在《摄影作品》的办刊传统中一直占据着主导,当然这也助长了关于诸如“摄影的形式应当更高级还是更‘纯粹’”这类话题无休止的争论。事实上,德·萨亚斯所说的艺术摄影的“纯粹性”,是一个旨在脱离所有“再现系统”的概念上的形式理想。

至此,德·萨亚斯超越了19世纪绘画与摄影之间的鸿沟,他声称基于自身的范畴和其作为一种再现手段的潜在可能性,摄影是一种理想的(艺术)形式。举例来说,无论是古斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet)、欧仁–德拉克鲁瓦(Eugène Delacroix)(还可以算上高更[Gauguin]、德加[Degas]、图卢兹–罗特列克[Toulouse-Lautrec]、席勒和纳什)使用照片的方式,还是阿杰特为巴黎艺术家拍摄的静物与场景,与想象中的艺术“纯摄影”截然不同。作为一门艺术的摄影被设想为基于一种完全不同的谱系和基础之上,并且要建立一种独特的美学信条,特别是在1890年代和1900年代,这种美学信条不仅反抗摄影作为一种记录的方式,同时也反对认为摄影已经与绘画性紧密联系在一起。

我们可以在P.H.埃默森以及他所参与的连环兄弟会的作品中,发现重要线索。但是从本质上及很多方面来说,艾尔弗雷德·施蒂格利茨的人物照才是焦点,才是尝试将摄影的地位抬升至艺术的背后力量。举例来说,1912年在纽约(施蒂格利茨的工作室和画廊所在地)举办的一个展览上,展出了施蒂格利茨本人的照片(还有科伯恩和克拉伦斯·怀特的照片),《纽约时代周刊》(New York Times)杂志评论如下:

几乎所有的作品都呈现为……“直接摄影”(straight photography),不是那种辅以操作的摄影。纯摄影或直接摄影的支持者认为,通过操作印版以获得本来更适合由画家的画笔所表达的效果,将失去仅属于摄影媒介自身的调性。

从许多方面来讲,这段陈述明确概述了施蒂格利茨认定摄影是一门艺术的判定基础。抨击后期处理,使得摄影区别于绘画,凭借其独特的可能性成为一个无法被替代的媒介。但我们同样认识到这些术语来自于艺术摄影的“传统”:“如实”、“纯”、“色调”是(这个)词汇表中的基础词汇,并且其重点放在一种对清晰和明暗的感觉上,并与“主体以某种文学形式图像化”这件事毫无联系。事实上,“纯”的概念并不仅是强调场景的形式要素,并且暗示一种理想形象,并且在这个理想的视觉形式中,含有柏拉图式(在美国语境中称为超验的)信仰的重要意蕴。

诚然,这对于施蒂格利茨的作品和哲学观是极其重要的。他拒绝了那些他认为错误的画意派摄影的原则(例如柔焦,一种风格效果),寻找一种意味着“直接摄影”的形象。照片就是要反映“主体本身,它本身的实体和个性”。拒绝后期处理、修补和伪造效果,是他探索理想形式与纯视觉的一部分。他宣称:“照片自身具有表现的潜在可能性,它力图去记录对生命的感觉。”施蒂格利茨与他的同代人路易斯·海因形成了鲜明的对比,海因恰恰将施蒂格利茨忽视的主体的其他方面置于前景。海因的社会学视角使经济因素成为中心,这导致任何美学关注都要让位于相机前的人类场景的意蕴。施蒂格利茨极少关注这一类素材。尽管19世纪最后25年中他曾旅行至欧洲,他的回应是做一个风景旅行者。他最被我们熟知的对环境事物描述的作品,是他的主要作品《统舱》(The steerage,1907),整体上带有他特有的手法。

施蒂格利茨:《统舱》,1907

【20世纪早期最著名的照片之一,也是施蒂格利茨的代表作之一。照片是在一艘开往欧洲的轮船的头等舱甲板上拍摄的,带有施蒂格利茨特有的方式。不带有任何社会纪实的关注。施蒂格利茨看到的是一幅“形状”的图画,而非人群,他所看到的是抽象的图案,对他来说图案暗示着他对于“生命”的感受。统舱内处于不幸遭遇的人群则被他完全忽略。】

在开往欧洲的威廉二世号邮轮上,施蒂格利茨漫步在头等舱的甲板上,突然看到一群人出现在统舱(最廉价的船舱),这些是在埃利斯岛被拒绝进入美国国境后返回欧洲的人。面对痛苦不堪的可怜人群,施蒂格利茨回忆起自己对这一场景的回应。他说,他看到:

一顶圆草帽,向左倾斜的烟囱,向右倾斜的梯子,白色吊桥,用圆环链做成的栏杆,下层统舱,白色背带裤的背带交叉在一个男人的背上,圆形的钢铁机械,桅杆直插天际,构成了一个三角形……我看到了一个形状的图画,潜藏在我对生命的感受之中。

施蒂格利茨是以形式主义者的身份来说这番话的。诚然,整个场景被描绘成一种构图,“形状的图画”与场景本身的事实无关。不同的要素被眼睛按照平面几何方式重新组合。拍摄者对画面的局部和人群的状况没有任何兴趣。相反地,从根本上说,在摄影家(艺术家)的心目中有一个暗藏的、更高的参考系,而作品整体与这个参考系相关;与施蒂格利茨所说的对生命的“感受”相关。

在施蒂格利茨职业生涯的这个时期,这种方式在和他有关的摄影家中很流行。举例来说,保罗·斯特兰德宣称,摄影的结果就是通过“视觉的强度”,使主体“通过直接摄影的方式”所具有的潜在可能性“完全实现”。语言被再次投入到启示性的过程中,在这一过程中,摄影家通过照相机,使主体与历史的语境剥离,进而进入摄影自身的潜在理想意境。摄影家不是记录,而是创造,事实上物质世界已不再是一个等待他人发现的精神他者的外在表现了。摄影家是预言家,在他的身上蕴含着一种艺术家的浪漫主义传统,即像受启迪的哲学家一样,能够将呆滞的文字现实转化为全新的、理想的事物。

在美国语境中,这一理念为众多的“艺术”摄影决心转向风景奠定了基础。因为作为自然形式,风景构成了能够促成更高层次的过程和统一的基本符号语言。对光线的关注是显然的,但它的意义在于给出一种作为精神在场的附加维度。世界在一个可能有所启示的瞬间是发光的。尽管施蒂格利茨在纽约拍了五十年的照片,但是他的居住地实际上是他在乔治湖(在纽约州)旁边的乡间别墅,也是在这里他完成了他毕生持续时间最长、影响最大的系列作品——《对等》(Equivalents),表现湖周围天空和云的影像。尺寸不大但是色调和对比强烈,配上宽大的白色装裱进行展出,似乎在强调着它们在视觉上的独特性。

《对等》是“艺术”美学的核心范例。作品的名称揭示了这批作品的创作手法。照片中“对等”指的不是文学主体,而是隐藏其中的精神,就像华兹华斯和R.W.爱默生的哲学一样。诚然,人们可以意识到施蒂格利茨特别喜欢康定斯基(Kandinsky)的著作《艺术中的精神》(The Spiritual in Art)。《对等》的内容反映的是一个过程,天空不断变化,重点在于瞬间,因为摄影家同时在寻找一个理想的形式和理想的瞬间,直到(某一刻)这一形式可以把握。某种程度上说,照片反映的正是一个特殊的时间与空间的交叉点。《对等》以及施蒂格利茨的作品《舞蹈的树》(Dancing Trees,1921)和《音乐》(Music,1922),都是饱含深情的诗歌,密集的视觉诗句紧紧地抓住观看者的视线和心灵。

那个时代的摄影家和画家们纷纷回应施蒂格利茨,令他成为那时最重要的摄影家。作为一个给予他人灵感的人,他将摄影行为延伸至他全部的生活哲学,这就是他个人视觉的核心。这种艺术激情部分源于他所坚持的一种近似于清教徒的严谨态度。有鉴于此,他强调“纯艺术”摄影总是与专业的摄影家联系在一起,而不是业余爱好者。因此,创造性语汇被包含在一个更广泛的语言(系统)之中,这种语言要求摄影家完全献身于工艺,这种手艺可以理解为专业技术,等同于艺术家—摄影家独特的个人视觉感受。1924年,当保罗·罗森菲尔德(Paul Rosenfeld)评价施蒂格利茨的作品是“对于生活的一次意义深远的革命”时,他确信施蒂格利茨的艺术信条是衡量艺术—摄影家的标尺,这一标尺一直沿用至今。

但施蒂格利茨同时还建立了一个次要系统以满足作为艺术摄影家的视觉感受。例如,他的杂志《摄影作品》和《291》就是这一系统的一部分,还有他的一群同行(包括保罗·斯特兰德和爱德华·斯泰肯)。但他最有意义的贡献是对作为展出场地的画廊的全情投入,那几乎是一片圣地,他为自己的理想影像提供了一个理想的(展出)环境。诚然,(作为展出方式的)画廊仍然是“艺术”摄影的重要方面,并令人想起与其相对应的绘画。当一个艺术家—摄影家独特而精致的印版被展出时,因为其有限的数量,他们个人的生产(和发展)模式,以及它们被观看时所处的环境,而逐渐累积起名誉。印版具有一种内在价值(与日常的新闻图片和快照完全不同),就像木刻和蚀刻版画一样,是一种个人化的生产,是来自于原始负片的独特复制品。署名的行为使这一过程更接近于绘画和版画。施蒂格利茨在制作出一张像《对等》这样令他满意的作品之前,整日在暗房里制作照片,其他摄影家则在负片上划刻,因此伪造的复制品不会被生产出来。

整体上强调个人行动和意图是这种摄影实践观念的基础。爱德华·韦斯顿(1886—1958,深受施蒂格利茨影响)的作品就呈现出这种“预成图式”(previsualisation)。就像他自己宣称的,“在我曝光之前,我就已在毛玻璃上看见我已完成的白金照片,具备所有我所要求的品质……”,并且“艺术的终点就是它本身,技术是达到终点的一种手段:有的人能学会,其他人则不能,因为这种品质是与生俱来、不可或缺的,无法通过后天学习来获得”。本质上说这种“纯”摄影(的能力),只能被“少数、一小撮,甚至更少的人”拥有,而韦斯顿是“他们中的一员”。独特而杰出,这宣告了摄影家是富有灵感的艺术家。

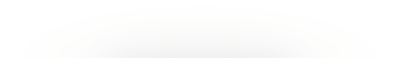

韦斯顿将“纯”摄影的语言拓展到富于创新精神的技术的精湛。这种“纯粹”是直觉和灵感的展现,而相机只是一个媒介。意义深远的是,同施蒂格利茨一样,韦斯顿将他的语言同他潜在的哲学观结合在一起,既具有整体性又带有形而上的意味。《裸体》(Nude,1936)运用了这种方式。正如他的风景一样,韦斯顿的重点在于形式。在这里身体等同于潜在的自然形式,看起来就像是贝壳或山丘,重点在于对皮肤的光泽和质地的演绎。因此视线抵消了主体,在每个事物都有一个对等物(正如施蒂格利茨所说)的条件下,使它成为一个更大的形式转化的一部分。作为一种文化的产物,身体是被忽视的,并且最终指向一幅柏拉图式统一的抽象图案。以同样的方式,他所拍摄的青椒和被切开的卷心菜的图像,超越一切对比例的感知,并且等同于这一假定的普遍形式。即使当他拍摄工业场景时,也只是关注它们的几何构成。就像施蒂格利茨一样,他只看见由形状构成的世界。

爱德华·韦斯顿:《裸体》,1936

【韦斯顿对裸体的大量研究之一,带有其特有的方式。这是一项形式研究,暗示着女性形式和自然特征之间的对等。身体(并非个人的)被作为形式、质地、光线等术语来对待。】

此外,韦斯顿的作品为艺术摄影家如何在工作室里工作提供了典范。他对主体施加绝对的控制,以至于无论它是人体、贝壳或蔬菜,他都从一个理想的观察点进行一系列的观察。如此原始的环境,封闭而紧张,呼应着他在图像中具象化的观察。就像青椒,被呈现地锃亮而原始,并且去除了一切外界世界的痕迹。对形式、光线和质地的不懈追求成为神圣的三部曲贯穿其中,作为一种呈现方式,对象通过摄影被升华到一种理想的状态——一种更高层次事物的在场与暗示。

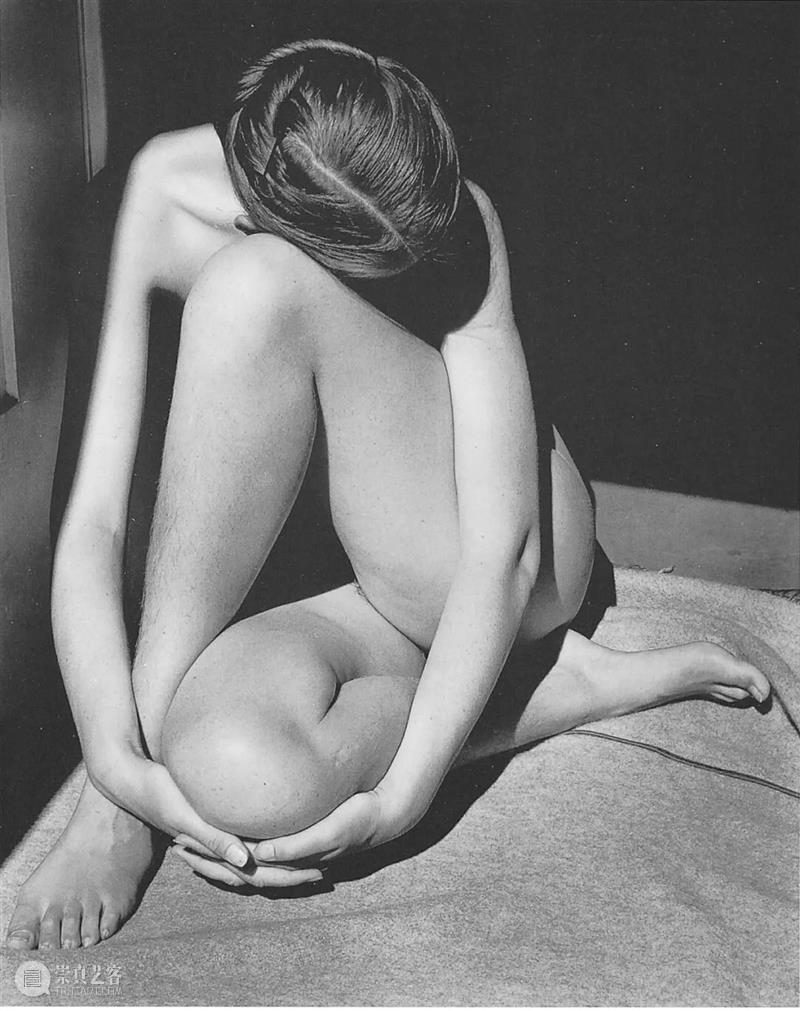

和韦斯顿相同,安塞尔·亚当斯也关心潜在的统一与形式感。《尖桩篱栅》(Picket Fence,1936)是一个典型的例子,显示了他将平淡无奇的甚至是极其普通的主体转化为怪异而特殊的事物的能力。亚当斯拥有复原存在的奇妙感的能力,以及提醒我们注意那些潜在的、很多时候出现在威廉·卡洛斯·威廉姆斯诗作中的场景,他试图提醒我们尝试训练眼睛去“重新审视”。通过让来自于日常世界的主体摆脱常规,通过阐释,亚当斯使篱栅具有一种显著的“陌生的真实感”(thereness)。照片中篱栅处在高光,强对比增强了光的使用,以唤起每个景物。韦斯顿的照片因太过于强调效果而缺少惊喜,相反,亚当斯保留了视觉的快感和力量,赞美外在的世界,就如同一场持续不断的视觉盛宴。

安塞尔·亚当斯:《尖桩篱栅》,1936

【亚当斯醉心于形式,尽管在这里作为拍摄对象呈现的尖桩篱栅显得有些特殊。亚当斯对于形式和光线的关注赋予最平庸的对象超越其实际功能的神奇品质,像众多“艺术”摄影一样,他的作品将对象从它的语境中扭转,并使其在一个假定更高的意义表示关系中自由浮动。】

韦斯顿、亚当斯,以及伊莫金·坎宁安(Imogen Cunningham,1883—1976)同属于F.64小组,这是一个“艺术”摄影家的小团体,小组的名称强调了他们的成员恪守以最高的技术能力为原则,以积极而详细的态度审视世界。本质上F.64象征着理想中的艺术摄影,并且它的参与者在许多方面具有一种群体认同性。布雷特·韦斯顿(Bret Weston)、约翰·保罗·爱德华兹(John Paul Edwards)以及迈纳·怀特分享着共同的哲学观语言,并且尽管体裁各异,共同的美学将他们捆绑在共同的(摄影)语言中。

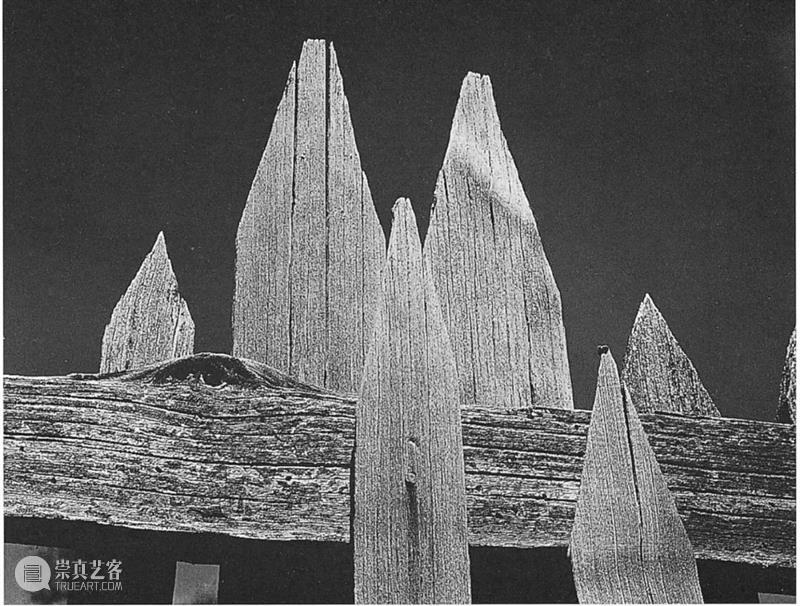

相比于特别的事物,普通的事物同样能够带来紧张和惊奇。艺术摄影一条重要的主线就是通过照相机赋予普通的和被忽视的事物以意义。以伊莫金·坎宁安为例,尽管她更关注于描写身体,但是她能够仅凭无修饰的家庭场景,便制造出令人惊奇的照片。《凌乱的床》(The Unmade Bed,1957)是一件富于启示性的作品。它截取了一个日常生活中最常见的一面,并将其转化为具有特殊美感的画面。显然这里是在场和缺席的互动,是有关谁曾经在床上的潜在历史。这种方式的关键在于我们被邀请对家庭内部被忽视的区域进行特殊的关注。我们发现自己被“床被转化为具有至高无上意义的客体”这一想法所胁迫,以至于每一个褶皱、每一块阴影的存在,都超出了我们日常所见的比例。通过这种感觉,坎宁安的照片强调,这类摄影将自身所涉及的范围在何种程度上密封进一个时间和历史所不接纳的世界。它栖息于(肉眼)视觉的真空之中。

伊莫金·坎宁安:《凌乱的床》,1957

【坎宁安以裸体研究著称,她在这里将一个日常事件转化为精致的图像和脆弱的意义。凌乱的床被转化为怪异、预见性的而神秘的某物。照片化腐朽为神奇的力量依赖于“艺术”摄影的美学。】

这张照片强调“艺术”摄影在何种程度上是与家庭环境和私密空间相关的,它的确是通过眼睛将平淡无奇的事物转化为具有特殊潜在性客体的持续企图的一部分。在这层意义上讲,每一个事物都等待着被拍摄,因为它们只有通过在照片的视觉术语中所显露出的理想潜能,来获得仅属于自身的崇拜。不变的是摄影家通过眼睛灌输赋予意义的过程,我们的经验世界的方式仍旧有效。如果说韦斯顿和亚当斯在壮丽的约塞米蒂国家公园发现了崇高,那么曼·雷则为了一个完全不同的原因,在杜尚《大玻璃》(Large Glass)堆积的尘土上,找到了对等的神秘物。两种观点对意义有相同的要求。

这类摄影在极端条件之间变更。但是,其他艺术摄影家则占据着仍旧以文明作为焦点的中间地带。保罗·斯特兰德就是这样一位人物,他的作品(当然要看F.64小组时期的作品)很难被归纳。作为施蒂格利茨曾经的朋友,斯特兰德与以亚当斯和韦斯顿为代表的艺术摄影传统之间有着矛盾的关系,尽管斯特兰德许多潜在的哲学观同施蒂格利茨很相近。然而不同点在于,斯特兰德总是试图将他的关注点放在人类活动和意义的主动世界中。城市,特别是纽约市,是他主要关注的区域(或许是早期)。在漫长的职业生涯中,斯特兰德通过对由主体和摄影术的艺术(性)所构成的联立整体的绝对关注,支撑起一系列不同的主题领域。因此他的照片在水火不容的两者之间达成了某种共识。斯特兰德通过它们所属的瞬间和将主体作为更大语境的一部分,来描绘它们(作为事物的它们、人或是场景)。它们因此被包含在自身(它们)的哲学之中,但同时却强烈地专注于效果。其实既不是专注于“效果”,也不是提出一种“精神”,斯特兰德的照片是视觉的强度与意义之间的交战。它们拥有一个深刻而常常是永恒不变的存在,那就是拒绝任何削减它们以适应诠释的企图。例如,他早期提供一系列半抽象的模式的同时,也研究街上的人群,从某种程度上说,他的作品是两种极端条件的联姻。

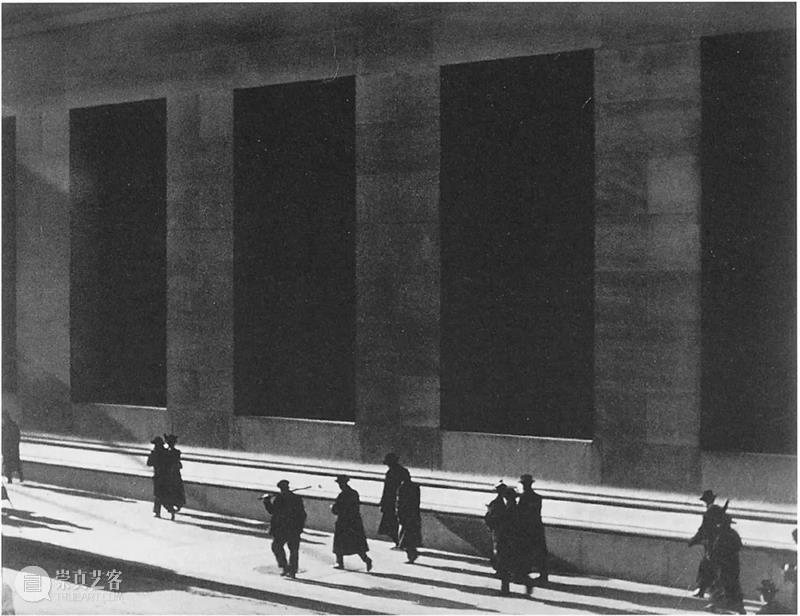

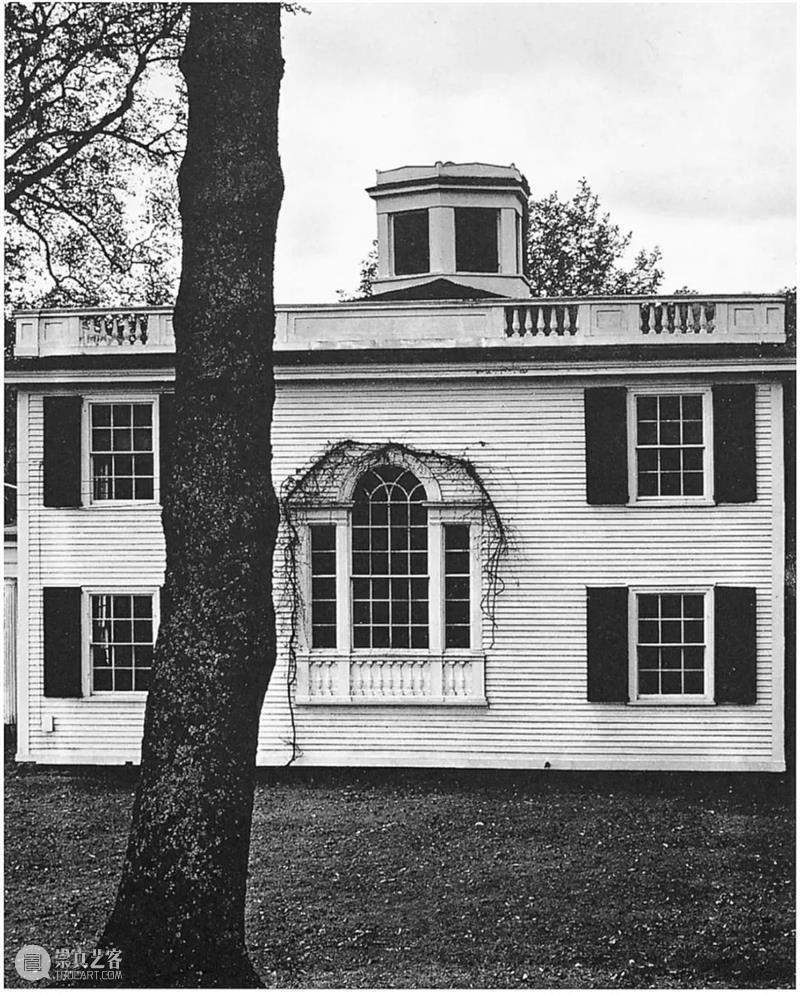

知名作品《纽约华尔街》(Wall Street,New York,1915)将这些差别统一在一张画面上,暗示了人与商业之间的新型关系。它引人注目,并将含有复杂内容的画面保有在几乎是极简主义的形式中。斯特兰德可以在任何事物中发现意义,就像他那个时代讲究精确的人一样,既可以轻易地拍摄汽车或是钢丝辐轮,也可以拍摄碗或鞋子。可以说现代(主义)是他美学的一部分。斯特兰德最大的热情就在于强化阴影、图示以及质地的品质,创造一种矛盾的存在,这种存在暗示了一个更大的语境和更宽广的意义。这种暗示和猜测被迁移到他对墨西哥、意大利以及罗马尼亚的人群的卓越研究中,矛盾的是,这确认了他的摄影与路易斯·海因之间的联系。然而,斯特兰德并不能称为一个“纪实”摄影家。一张名为《缅因州,帕拉第奥式窗》(Palladian Window,Maine,1945)的照片使他与海因和埃文斯分离。房子在这里保持它本身的实存,然而照片关注的是呈现和气氛;几乎不能被眼睛所感知的不变的品质。照相机的位置导致气氛可以被察觉,却不被确切地知晓。然而,整个画面以及其中的每一个个人元素,都鲜活地充满着含义和潜在的新意义。因此当我们继续观看这张照片时,它在我们面前改变了。没有固定的焦点,也没有任何事物享有特权。只留下与其自身存在有关的真实。

保罗·斯特兰德:《纽约华尔街》,1915

【另一幅20世纪早期的权威照片。斯特兰德的照片徘徊于抽象与纪实之间。步行去上班的人群因背景中银行不朽的存在而显得渺小,华尔街既是一个真实场景也是一个象征。斯特兰德的相片既与作品意义中的经济条件对话,同时还创造了一个关于个体生命令人难忘的抒情表达。】

保罗·斯特兰德:《缅因州,帕拉第奥式窗》,1945

【这张图片采用了消极并近乎寂静主义的方式,部分呈现了对作为独立主体的建筑物的持续兴趣,在这里照相机只对纹理和图案感兴趣。】

斯特兰德将他的照片置于一个可辨识的语境中,尽管有时他会走向对主体的抽象解释。其他摄影家发展了这一方式,不过他们是通过保留主题的文学象征来实现。例如,阿伦·西斯金德(Aaron Siskind,1903—1991)在他的照片中展示了一种类似于抽象表现主义工艺所获得的效果——表面纹理的魅力,特别(近似于)是在弗朗兹·克兰(FranzKline)的作品中出现的那种效果。他作品的主题是墙、石头、墙面和栅栏的纹理,有的在乡间,有的在纽约。通过运用特写镜头,他将本应是城市碎屑一部分的事物,产生出具有意义和独特性的事物。《剥落的油漆》(Peeling Paint,1949)、《纸上的油污》(Oil Stains on Paper,1950),以及《褪色的记号》(Degraded Sign)是他这一类作品中的典型。它们选取最边缘的主题,将其转化为具有潜在含义的神圣物。

艾略特·波特(Eliot Porter,1901—1990)(他的事业受施蒂格利茨和亚当斯引领)同样致力于亲近自然表面的程度。就像他所宣告的,“我的情感、本能和兴趣都在大自然”。使波特与众不同的是,在1940年代,他开始拍摄彩色照片,而在当时可以被接受的艺术摄影媒介仍然是黑白照片。波特的彩色照片无论在方式还是效果上都显得与众不同。《新罕布什尔州,怀特费斯山脚,庞德河,小河中的池塘》(Pool in a Brook,Pond Brook,Near Whiteface,New Hampshire,1953)这一作品就是在施蒂格利茨的传统中(并向《对等》系列致敬)。使波特的作品变得特殊的是,他通过对质地和过程卓越的操控,用色彩唤起对照片表面的注意力。照片中单独的要素(叶子、水、光)被一种基于运动和倒影的潜在一体性结合在一起;能与其相匹敌的是英格兰摄影家伊利莎白·威廉姆斯(Elizabeth Williams)。整体的效果几乎是绘画性的,尽管外表的“光和彩”创造了一幅图像,但如同绘画一样,这一图像仅可以被感知,却无法触碰。

艾略特·波特:《……小河中的池塘》,1953

【精妙地运用色彩,创造了一个含有视觉歧义的半抽象的“池塘”。最脆弱的对象被并置,创造出一个潜在变化和推移的“运动”。】

恩斯特·哈斯(1921—1986)的作品也获得了类似的效果,他出生于奥地利,后移居美国。同波特一样,哈斯通过运用色彩创造出一个“彼处”的强化存在;照相机允许我们以适当的方式观看它。他的照片是色彩的盛宴,改变了传统观看的手段。例如《京都,铁长椅上剥落的油漆》(Peeling Paint on Iron Bench,Kyoto,1981)是一张柯达胶片洗印的照片,它使色彩基于自身的效果和原理。这一点无法通过黑白摄影的方式实现,因为这是哈斯试图保留的原始强色,这一点不得不令我们赞美。相比于主体,在此视觉更倾向于清晰而强化的如同超真实的闪耀世界。随着焦点区域的减少,红色、黑色和绿色创造了一个富含潜在意义的奇妙视觉体验。

恩斯特·哈斯:《京都,铁长椅上剥落的油漆》,1981

【哈斯通过色彩以达到一种鲜活而强烈的效果。关注一个无足轻重的主体,并使其变得独一无二。】

哈斯的照片使黑白与彩色之间的争论更加突出,特别是在(当时)“艺术”摄影的语境中,黑白摄影仍然是占据优势的媒介,艺术摄影的记述者仍会选择那些带有黑白精英观的作品;但是在艺术摄影中,“强调摄影是一种独立的媒介,而不是按照世界的样子进行复制的一种手段”,只是纯(摄影)方式的一部分。观看哈里·卡拉汉(Harry Callahan,1912—1999)的作品有益于了解这一争论。像众多的“艺术”摄影家一样,他的作品事实上几乎都是黑白的,但自1980年代起,他开始把色彩作为一个全新的并且常常是激进的地点实验的一部分:亚特兰大、普罗维登斯、巴塞罗那,以及一些他不常去的地点(如威尔士和葡萄牙)。因其方式和观点,这些彩色照片在卡拉汉的作品中独树一帜。精妙而带有煽动性,它们因为一种无法被定义的寓意而显得与众不同。卡拉汉的黑白作品典型地引发专注于形而上学的疏离的视觉质问。客体,例如人群,在哲学上也在物理层面上远离照相机。他的彩色作品仍然以此方式为基础,但是色彩的存在改变了气氛。黑白相片仍然被怪异地封闭于自身的世界之中,而彩色照片则更强调所拍摄的世界的“陌生的真实感”。客体被提高到一个完全不同的视觉水平。

《新色彩》(New Color,1978—1987)是他极端使用色彩的作品中的例外。它们的作用是创造一个超存在。色彩是如此强烈而鲜明,以至于色彩本身成为真实的存在,实际上成为画面的主体。就连白色也拥有更高的品质,给予一种意义上的战栗,卡拉汉的方式是用色彩浸润一个场景。这与寻找一种与黑白效果有关的微妙色调的方式直接对立,并且在某种意义上反映了“普通”大众化处理印版的不自然色彩。然而,重点在于它预示着一个对事物有活力的认知,从模糊的和哲学的感觉中脱离,成为一个对象的盛宴,并将它们置于时间与空间之中。可以说,卡拉汉走向了一个视觉的世界,在这个世界里,所有东西都是超真实的一部分。例如《堪萨斯城》(Kansas City,1981)这幅作品独立地成为一场色彩的庆功会。红色强烈地冲击着视觉,由于卡拉汉拒绝将此地的任何事物转化成具有象征意义的语汇,这种效果被加强了。所有事物对于视觉而言都成为一场盛宴,照相机沉湎于独立地生产比起人眼所见更多的视觉的奇观。但这同样是一幅惊人的密集图像,它以通过使用色彩建立一系列感性和概念语境的方式来实现。满幅的红色与黑色遮蔽了它独特的拍摄焦点——有一点变得清晰的其实是画面左边的白斑和画面中间的白色杯子。但有一点相同的是,图像关注的依然是存在的古怪本质。对阴影的使用(来自于树的黑色),以及电线全部带有卡拉汉的元素。当我们看这张照片时,根据它作为一种色彩的存在(而不是一件东西),阴影意味着一种负面印象。在视野中,卡拉汉获得了一个调整过的主题,在这个主题中图像的语法由色彩而非由物体决定,并且其本身是建立在最不可改变的和最基础性的摄影语境之上——那就是光。以科学的角度来看,(其他)色彩当然无法比白色的反光更大。

哈里·卡拉汉:《堪萨斯城》,1981

【卡拉汉的照片富含诗意和神秘感,拒绝被解释和描述。他的作品保持自身的完整性。在这个例子中,卡拉汉的典型风格浸润在超真实中。色彩的浓度独自建立起一个真实的质感。注意运用阴影,像左侧边缘(还有右边)的细节。像卡拉汉的所有作品一样,这幅照片的目的并不在于随便的一瞥。】

卡拉汉拥有一个漫长而不凡的职业生涯,他的成功部分源于他所做的大量工作,这些工作不仅质疑其含义本身的地位,同时创造了一个传统:视觉领域是一个更大的哲学关怀的一部分。经常被复制的《密歇根湖》(Lake Michigan,1953)是他的主要作品之一,显示了他通过最基础的场景建立多重意义的能力。一幅水中的人像,这一主题可以让人联想到无数的假日快照。但卡拉汉通过他的方式将它转换为一种关于有形和无形的绝妙随笔;通过这种方式我们感知到空间并创造出一个有秩序的结构。令人难以忘怀的抒情性,根植于他的作品之中。他并没有把主题作为看待物体的方式。

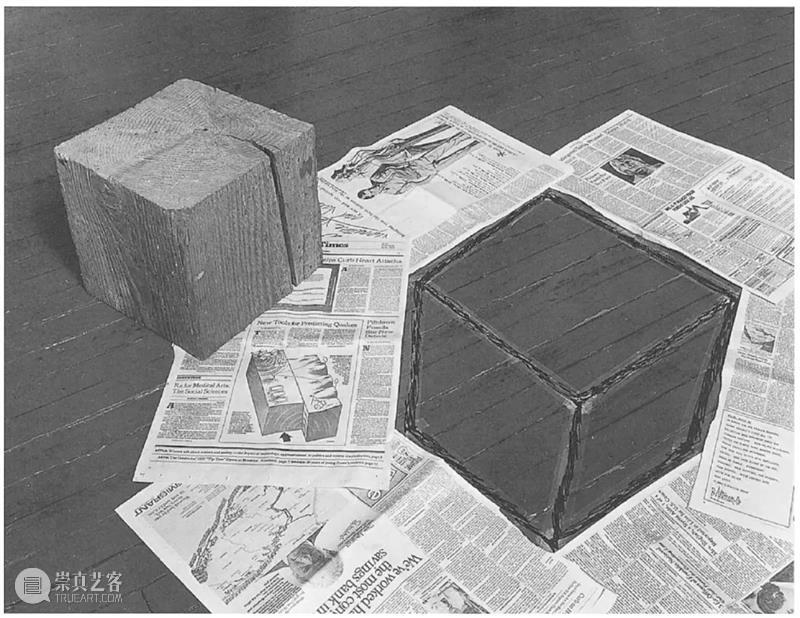

卡拉汉的作品是关键性的,它依靠F.64小组的设想,但将其转移到自身关心和专注的方面。并且,他的许多作品支撑了对知觉本质和照片作为一种再现手段的普遍意义上的哲学关注。在这个方面,卡拉汉的作品对摄影的一部分做出了更大的回应,特别是在1950年代之后。正如众多的现代艺术一样,它产生了基于其主体自身的编码和惯例。当发展出一个更高的构成作品的感觉时,很多摄影家实现了上述要求。图像向观看者提供了一个视觉的谜题,这种谜题是让他们去沉思,而不是公开地回应他们所接收的思想。艺术摄影因此延续了其孤立感,因为提出的问题是概念上的,而非文化和政治上的。例如齐克·伯曼(Zeke Berman)的作品《无题》(1979),本质上一连串视觉双关本身就是艺术的对象。这是一幅关于感觉本质的照片,通过使用报纸、一个真实的方块和一个隐含的立方体,通过拼贴,创造了一个带有立体主义传统的空间,用以研究视觉理解力的条件。这是不可思议的设想,这个例子还可以证明“艺术”摄影是如何超越理念,以及艺术摄影在匹配哲学和概念的广阔议题时所表现的精确性。在这个意义上,照片就如同诗歌,因为我们将其视作一连串文本进行阅读,作为局部的和变化的定义,同时也作为一种视觉(就如同文学一样)谜题。所有的事物都是文本,所有的事物都存在意义,但我们所感知的这个世界,与其说是平面与三维的混合,还不如说是一个歧义的迷宫。以世界的真实感觉来看,它是“被创造”的照片。

齐克·伯曼:《无题》,1979

【这幅照片无疑来自视觉陷阱的传统。这件作品采用一系列视觉和感觉的双关,同时还是一系列概念和哲学的探索。运用报纸和木地板创作了一个非凡的、在场和不在场之间的相互作用,就像定义与真实识别之间的区别。】

因此,艺术摄影可以赋予很多平淡无奇的事物以视觉解释的丰富语境。当然哲学的意图是基础,但近来许多这一领域的摄影家扩大了伯曼于可辨认的环境及日常生活中提出的问题。威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston,1939—)就是这类摄影家,一个致力于(拍摄)本土密西西比河的美国人。他以一种令人难忘但近乎随意的方式,选择日常存在的边缘区域进入他的焦点。《密西西比州,近格伦多拉,黑色河口农场》(Black Bayou Plantation,Near Glendora,Mississippi,1971)具有这种风格。彩色的图像暗示其成为明信片的可能,提供了一系列处于矛盾状态的不相关元素。它们的即时呈现感在场景上很难被超越。这些现成品凭借摄影机的关注获得了意义。现成品显见的状态是不真实的,因为在色彩的语境中,对它们的拍照赋予了它们意义和特色。因此艺术摄影的讽刺在于:按照埃格尔斯顿的方式任何事物都可以被拍照,并且可以被艺术。

威廉·埃格尔斯顿:《密西西比州,近格伦多拉,黑色河口农场》,1971

【埃格尔斯顿的方式是赋予一个边缘趣味的场景以非凡的意义。平庸之物被重构为一个全新的意义结构。】

埃格尔斯顿、卡拉汉和伯曼的图像代表着一种新型的艺术摄影,与后现代交锋,富含意义和再现的性质。他们超越了对于“纯粹”和美学的关注,生产一种致力于对我们的存在条件进行不断探索的影像。例如来自弗朗西斯·布鲁吉耶尔(Francis Bruguière,1879—1945)拍摄的纸雕,将艺术摄影回归到通俗讨论之中,释放它去探讨我们存在的条件,而非讨论那些自它意义世界中分离的,形式化了的内容中的理念。他们的照片带有一种潜在的歧义,这种歧义根植于对“摄影所关注的人文背景”深深的抒情感。

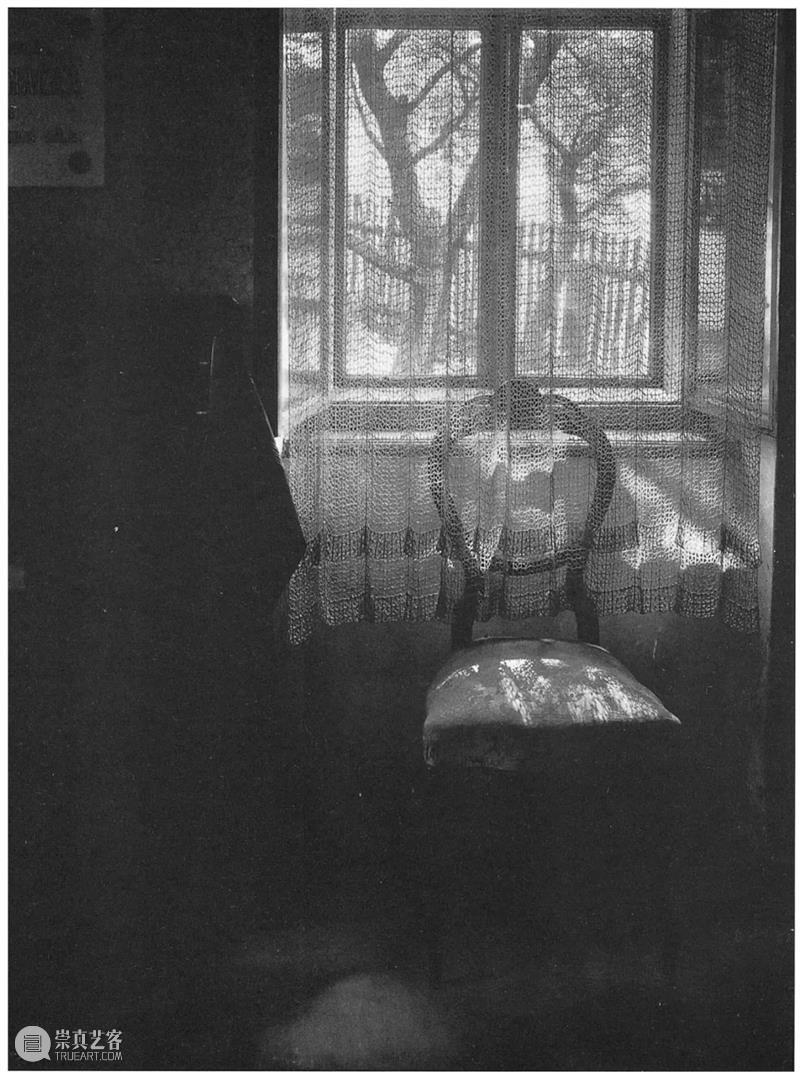

约瑟夫·苏德克(Josef Sudek,1896—1976)(恐怕是20世纪捷克斯洛伐克最具有领导力的摄影家)的作品是最贴切的,尽管他从1920年代就开始摄影,但是他的主要作品从1950年代才开始被人发现。他的照片通常昏暗而浓重,暗示着他职业中浓厚的政治气候。韦斯顿和亚当斯作品中那种欢快的光线,被暗示着悲观主义的绝对黑暗和卡夫卡式的心理视角所代替。苏德克的照片透过玻璃(镜头)抑制地观看世界,散发着一种与众不同的含混和有限度的不安。透视是有限的,光线尽可能昏暗,氛围是缄默的。

《雅纳切克房间里的椅子》(Chair in Janáček’s House,1972)是他晚期作品的代表。它符合所有美国传统,甚至通过精细的解读一系列适合的气氛和环境来调节照片。眼睛寻找着信息,却很难超越受限的空间和图像的主题。画面中的气氛是真实的,带有一种对室内实在条件的体验感。室内普遍是黑暗的,但仿佛与蜡烛和低瓦数的灯泡有关,而非由于日光。这是一个私人空间,正像“椅子”前面的冠名。一个可能清晰和连贯的区域被赋予了强烈的意义。蕾丝窗帘的寻常是带有迷惑性的,许诺了一种图案和美学维度;整体环境停留在既微妙又暧昧的存在,它们却与此相区别。苏德克延伸了“艺术”摄影,又宣告了它的边界。最重要的是他寻找手头事物的意义,因此照相机是对事物存在方式的不断探索和测量;镜头面向日常规律和每日生活对象。从这层意义上看他是真正的欧洲人,如果我们能感觉到他身上施蒂格利茨的精神,我们同样也能在他的作品中看到埃默森——从最基本的参照点获得最精妙的照片。这始终是“艺术”摄影最核心的矛盾之一。

约瑟夫·苏德克:《雅纳切克房间里的椅子》,1972

【黑暗并陷入沉思,这是一张运用室内空间暗示一系列未宣泄的欲望和情状的照片。这是一张精妙的照片,运用潜在的朴素来承载令人难忘的表达方式。它将家庭作为对象,创造了一种强烈的自我意识,最终使其拥有一个明显的政治语境。】

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享