2021年12月24日,艺术家徐冰的大型展览“徐冰的语言”正式登陆浦东美术馆,这是徐冰在50年艺术生涯中首次在上海举办大型个展,更是他迄今为止在中国举办的规模最大的展览。

展览现场 ©️浦东美术馆

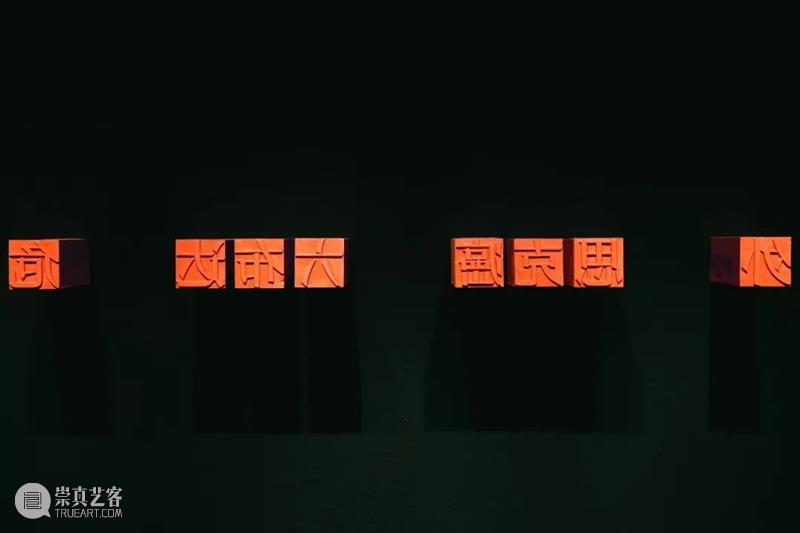

在众多以书籍等文本材料为基础的作品中,有一组别致的“陶印章”整整齐齐地排列在一楼展厅的墙上,邀请着观众们上前一步仔细解读。

《A, B, C…》,1991

8.9 x 8.9 x 17.8 cm

陶,装置/木板

展览现场 ©️徐冰工作室

TIP

第一次见到这件作品的观众,也许乍一看会觉得“云里雾里”。但如果顺着从左到右的顺序,挨个将陶印模具上的文字念出来,便会豁然开朗,终理解其含义。

《A, B, C...》是徐冰在1990年代移居美国后创作的第一件作品,初到英语环境,他面临语言和沟通的问题,虽然有成熟的思维能力,但外语交流能力却处于幼儿阶段。这件作品中,他将两种不同的语言结合,通过了解语言文字的特征和内核,帮助了解文化的不同。

作品由36个大型的陶制印刷字模组成,将26个英文字母的中文“音译”汉字对照展示在一个字模上,例如英文字母“A”的发音对应中文字“哀”,“B”对应“彼”等等。这种看似合乎逻辑的转译,最后却呈现出一种不合逻辑的尴尬。

这样“简单粗暴”的学习方法,对于母语非英语的中国人来说并不陌生。成年观众在阅读过程中,能够感同身受地勾起学生时代的回忆。小朋友们更是可以联想到自己在日常学习生活中,所使用的类似的小窍门。同时,这组作品也反映出了以汉字音译罗马字母发音时,连带出现字义的怪诞。

《A, B, C…》

©️徐冰工作室

《A, B, C…》是展厅中为数不多的非纸本作品。艺术家采用了陶土作为创作材料,这一媒介早在秦始皇时期便已被大批量投入使用以制作兵马俑。

从呈现形式上来看,作品类似于活字印刷中所采用的文字模具。作为中国古代的四大发明之一,印刷术主要分为雕版印刷与活字印刷。其中,雕版印刷发明于唐代,并在宋代发展至全盛时期,成为当时主流的印刷法。虽然北宋时期也见证了中国活字印刷的发明,但它的普及程度在当时远不及雕版印刷之广泛。

到了15世纪的欧洲,德国发明家约翰·古腾堡发明了西方的活字印刷术,推动了一场媒介的革命,并加速了西方世界知识文化的广泛传播。从语言性质和经济效益的角度来看,相较于字母数量有限的西方语言,汉字文本数量庞大的特点成为了活字印刷术在中国古代推行难度大的重要因素之一。

徐冰的作品《A, B, C…》以形似活字印刷的方式呈现,侧面印证了西方语言文化的传播与这种印刷术之间的历史性联系。同时,由于活字印刷也是中国古代科技和文化发展中重要的一环,这件作品也点明了中西方文明进步过程中的某种共通性。通过《A, B, C…》,艺术家在不经意间与中西方历史同时进行了对话,并以一种轻松幽默的方式尝试与观众产生共鸣。

就本次展览,MAP文创团队与徐冰工作室携手开发展览衍生品,从《地书》、《英文方块字》、《猴子捞月》、《文字写生》中汲灵感,设计出盲盒潮袜、口罩、书灯、御守、贺卡、文具、冰箱贴、包袋、配饰等一众精彩产品,在线上选购渠道和线下商店都深受观众们追捧。赴一场探谜之局,解谜完成后记得带上徐冰艺术走出浦东美术馆,点缀起你的生活日常~

“徐冰的语言”系列文创

正在展出↓

购票预约详情请戳 ↓

【单次通票】

【指定日票】

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享