TAG策展人语 | 流动的无限——丁乙的绘画艺术

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

2022年8月13日至10月23日,TAG·西海美术馆在开馆一周年之际举办首个艺术家个案研究性展览“丁乙:流动的无限”,策展人为中央美术学院美术馆馆长张子康。在张子康馆长看来:本次西海美术馆呈现丁乙艺术的线索是一个线性发展的过程。丁乙的艺术语言的纯化和自身艺术体系的复杂化是两个不断发展演变的趋势。正是如此,丁乙成为一位我们在讨论今天的中国艺术世界时无法绕开的艺术家,这也正是丁乙作为个案的价值和意义。

张子康

“丁乙:流动的无限”展览策展人

中央美术学院美术馆馆长

中国当代艺术的产生和发展与中国当代美术馆的建设是彼此促进的关系,当代艺术的实验性和知识生产恰恰也是中国当代美术馆在社会公共领域所扮演的角色,而中国当代艺术的生成离不开20世纪80年代以来一代代艺术家的努力和实践,正是每一位艺术家自身构建的艺术世界形成了中国当代艺术的灿烂宇宙。不同的艺术家构成了艺术史叙述中的不同生态,好的当代艺术家创作中既有时代的普遍性,又在普遍性中以风格和个性铸造出彼此相去甚远的差异性。在一个艺术家身上往往集合了艺术家与时代,艺术创作的演变,全球化与本土,内容与形式,思想与方法,观念与风格等多种问题。正是因为每个艺术家的差异性和这些问题的丰富性,所以在美术馆的展览序列中,艺术家个案研究性展览成了不可或缺的部分。这样的展览有别于艺术家的回顾展,往往从艺术家某一方面切入,见微知著地挖掘艺术作品背后所隐含的信息量,具体地包含机构对艺术家作品的梳理,呈现其生成演变过程,同时也包含机构对于艺术家观念的整理和挖掘,既有梳理性又在以往的知识基础上产生新意。西海美术馆全景

西海美术馆作为一家专注于当代艺术领域研究的美术馆,试图从本土出发,建立起全球化语境中的中国当代艺术与世界的关系。“超越”和“新当代”两个大型群展奠定了美术馆尝试构建的学术观照体系,这个体系从格局上来讲是本土与全球的交汇处,“融合”和“对话”是其主要关键词;从趋向来讲涉及不同代际中国当代艺术家的创作实践,在此“未来”和“实验”是主要关键词。依海而建的西海美术馆

在群展之外西海美术馆也将展开对于艺术家个案的研究与呈现,在个案研究展中西海美术馆将关注20世纪80年代以来中国当代艺术进程中的代表性艺术家。如前文所述,个案研究并不是回顾展,而是在艺术家创作历程的整体中攫取一个片段作为研究对象,因此“溯源”与“新知”是主要关键词,而西海美术馆的个案研究展还发挥了美术馆独特的海洋文化背景,在个案研究的新意中加入了艺术家展览作品的在地性探索。西海美术馆在成功举办了两次大规模的群展之后呈现第一次个案研究性展览,这样的过程本身便是从宏观叙事到微观研究的演化。“丁乙:流动的无限”展览现场

TAG·西海美术馆,2022

摄影:王闻龙

西海美术馆第一次个案研究性展览呈现的是丁乙的艺术。毋庸置疑,丁乙先生是中国当代艺术界不可忽视的代表性艺术家。在丁乙作为艺术家的成长过程中,以及丁乙先生的作品演变过程中形成了其独特的艺术风格,由此从20世纪90年代以来建立起他在国际范围内的盛誉。为什么将丁乙选择为西海美术馆个案研究展览的第一位艺术家?在我看来,回答这个问题有以下几点,同时回答这个问题恰恰也是回答丁乙艺术在今天为何重要:第一,丁乙先生他出生于上海,至今依然生活和工作于上海。上海与青岛在诸多方面有相似性,它们都是中国海滨城市的代表,都与海洋文化有千丝万缕的关系,在这两个城市的历史发展中海洋都扮演了非常重要的角色,因为海洋,上海和青岛同样名列中国最重要的港口之列。丁乙先生所成长的海派文化背景以江南文化为腹地,产生于中国现代化的进程中,海派文化呈现出东西交汇、古今融合的面貌,而青岛的海洋文化则以齐鲁大地儒家文化为腹地,同样使青岛这座城市在近现代史的进程中成为一个文化交融之地。因此,西海美术馆呈现和研究丁乙的艺术从某个视角来看,实际上也在探索青岛这座海洋城市在当代艺术发展中的可能性,丁乙先生的艺术事实上可以成为一种文化参照系。第二,丁乙的艺术产生过程从20世纪80年代以来经历了不同时期。从早期的20世纪80年代初期现代主义的觉醒,到丁乙有意识地选择中国画专业,他尝试在现代主义之外寻求中国自身的艺术传统,现代主义和中国传统艺术的混合;加之20世纪80年代的艺术思潮的影响,丁乙在卷帙浩繁、线索繁多的艺术史线索中厘清了自己的定位,由此选择以抽象绘画为自己的主要语言,这一选择带有强烈的时代气息,体现了那个时代的中国国内的文化交融,以及国际多元文化发展的大趋势。丁乙从蒙德里安、刘海粟、关良等艺术家构建的艺术史坐标中找到了东西文化的链接点,他的创造力建立在不同的文化传统之上,既有时代潮流的驱使,又具有非常强烈的个人觉醒意识,这使得丁乙的艺术在20世纪80年代以来的中国当代艺术中具有其典型性。

丁乙,《禁忌》,1986

布面油画,84×84cm

图片提供:丁乙工作室 ©丁乙

第三,丁乙的抽象艺术产生是一种主流表达话语的创新性选择,在中国近现代艺术传统中,现实主义艺术成了主流艺术形态,绘画无法摆脱的便是叙事性和抒情性。在主流美术中,主题性创作是重要组成部分,艺术的主要目的不仅仅是个人表达,更重要的往往是对于现实的表现和叙事。新中国美术从中国画的改良到油画的民族化等议题实际上是艺术家表达之外的形式风格问题,而丁乙在这样的美术传统中能够走出属于自己的一条艺术道路,既是创新,也是勇气。选择以抽象作为自己的表达方式在今天看来并不是难事,而在艺术家个人意识觉醒的80年代,丁乙的抽象艺术在去叙事化的过程中实际上为自己制造了巨大的难题,这种选择意味着远离主流的边缘处境。

第四,丁乙的展览履历中映射了这一代艺术家从本土到全球的行动轨迹,从1989年参加“中国现代艺术展”,到1993年参加第45届威尼斯双年展,丁乙在中国当代艺术的本土现场和国际亮相中都未曾缺席。1989年在中国美术馆举办的现代艺术大展是对“85新潮”以来美术思潮的回顾,以全景的方式呈现了中国艺术家在现代化过程中的实践成果,也是官方美术馆第一次举办这样规模浩大的当代艺术展。而1993年的威尼斯双年展展出了14位中国当代艺术家的作品,丁乙的作品以完全抽象画的表达区别于其他中国艺术家。通过这个展览,丁乙“十示”系列的抽象作品走向了国际舞台。以这两个展览为例,可见丁乙先生的作品在中国当代艺术从本土向全球转场中的样本意义。第五,丁乙的抽象绘画看似从形式和风格出发,最终是对精神性的寻求。他在绘画中建立起一种“绝对的精确”,这种精确所反映的是他对于中国自身绘画传统的反思。中国绘画具有强烈的文学属性,既和中国绘画的创作主体有关系,比如文人画的创作主体多为文学家,同时又和中国哲学的传统有关系,而中国哲学在梁漱溟先生看来则是中国古典文学的衍生。丁乙尝试以“绝对的精确”建立一种新的艺术精神,以此昭示自己对于传统理解之后的出走。在与传统的关系之外,丁乙的绘画显然也是“中国极多主义”的代表。从作品的创作模式到最终的结果,所呈现的是一个矛盾统一的丁乙,丁乙作品的极多反而是建立在极简的基础上,而他近乎禅修的创作方式使得这种看似矛盾的关系在作品中统一了起来。在我看来,精神性成为丁乙的创作过程中不可分割的一部分,在追求精确性、重复的锤炼,以及对于理性的追求的创作过程中,丁乙寻找的精神性是隐秘在作品背后的信息。

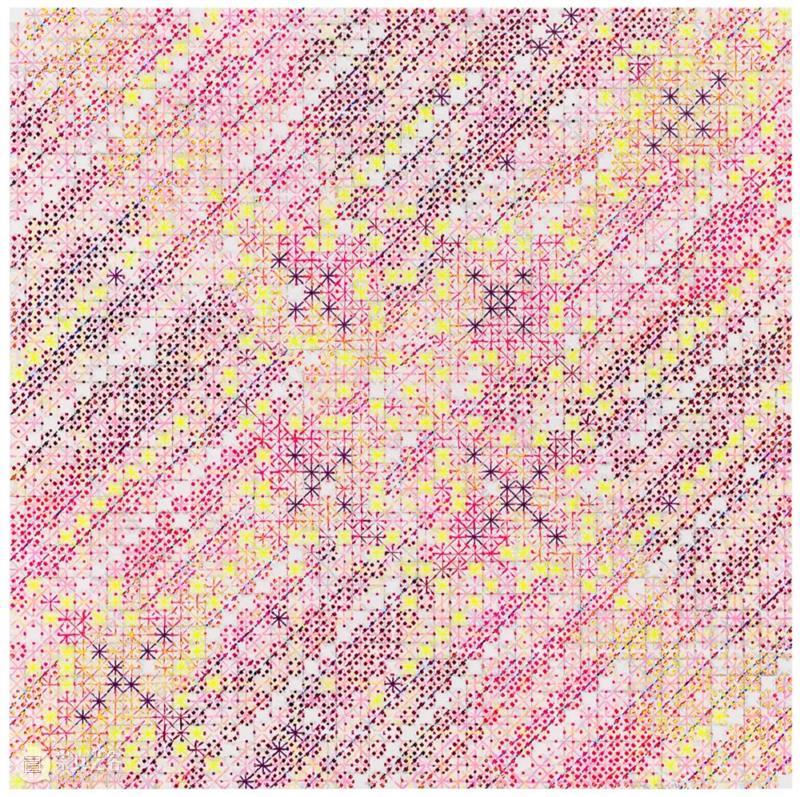

以上便是对于丁乙艺术的重要性与其在中国当代艺术界的代表性的探讨。丁乙的艺术历程就像他所成长的上海这个城市一样,奔腾不息的长江,从中华文明的腹地而来,最终在此汇入大海。如大河之水与江南氤氲,丁乙的绘画中包含着生成和变化的过程。所谓“生成”是画面的产生从细微的局部生成为一件完整的作品的过程。这个过程中,格子与符号在画面弥散开来,因为弥散具有流动性,假如画布没有限制,丁乙的作品可以无限延展开来,可见丁乙的作品实际上又在有限的尺度上包含着无限的可能,这种流动性和无限性正如西海美术馆所面向的汪洋大海一样。

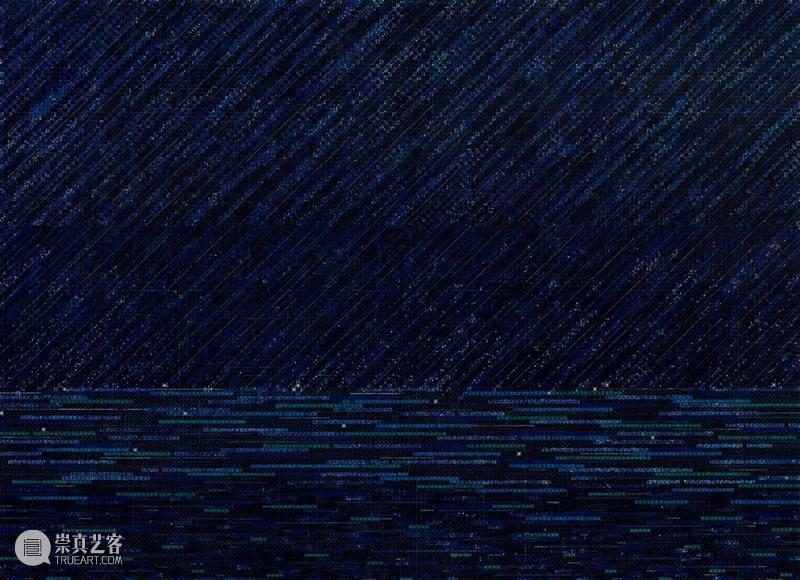

“丁乙:流动的无限”展览现场

TAG·西海美术馆,2022

事实上丁乙也以海洋为关注角度进行了本次西海美术馆的特别创作,丁乙对西海美术馆7号馆,特别是这个空间的菱形窗户尤为感兴趣,分别创作了对应四个窗户的七件不同的作品,这些作品皆与海洋有关。丁乙希望能让观众感受到作品和空间的对话,这也是他近年来组织创作的一种方式。

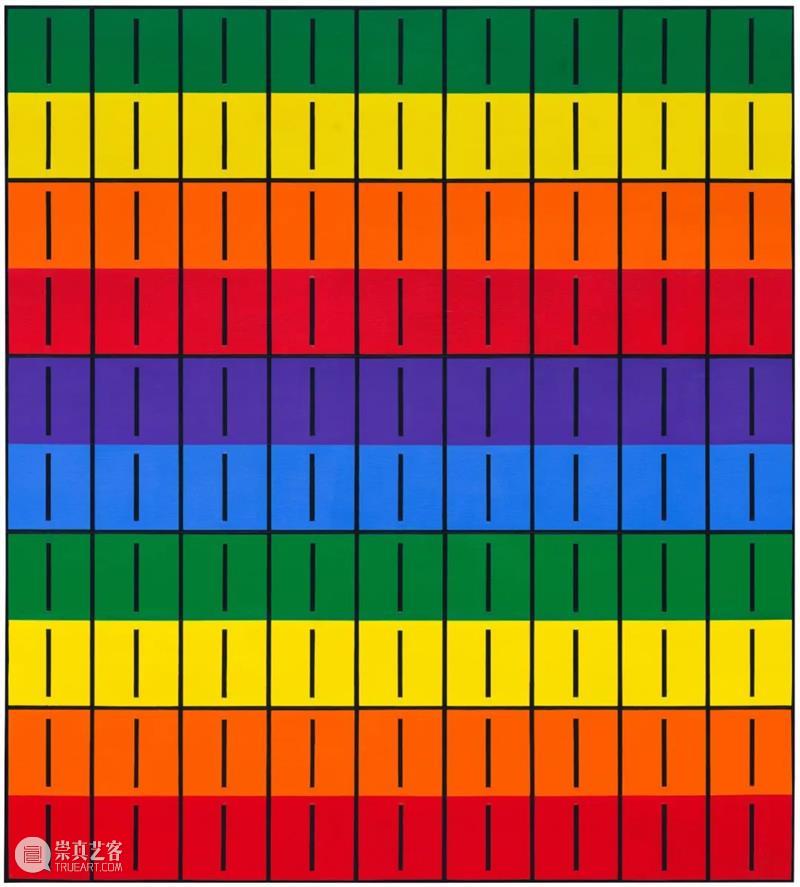

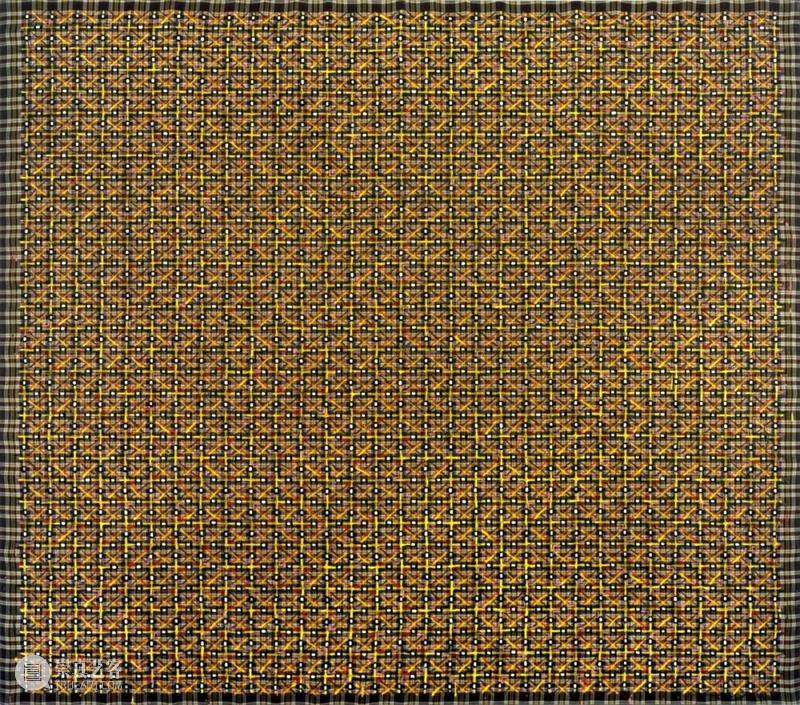

丁乙的艺术流动性和弥散性也体现在他不同的艺术阶段,20世纪80年代到90年代初期是丁乙艺术语言的确立时期。在这一时期他追求画面语言的纯粹性,从“十示”这一形式语言的不断强化到颜色回归到红黄蓝三原色,这种纯粹性经过不断锤炼和重复描述,以简明扼要的方式确立起来。这一阶段丁乙也对绘画媒介进行不断的探索,比如他使用木炭、粉笔、丙烯等,不同的材料赋予绘画边界的拓展。同时“十示”的产生也是丁乙对于理想主义年代人文热情过度高涨的反思和内省,丁乙在狂热的情绪中保持着自己的理性和克制。

“丁乙:流动的无限”展览现场

TAG·西海美术馆,2022

在艺术语言的确定期,丁乙以平视的视角观看世界,建立起他对网状、形式主义的极致追求。新世纪到来之际,丁乙的艺术进入“俯视”时期,也可以理解为丁乙以纯粹形式主义宣告从现实主义出走之后的回归。这无疑又与新世纪到来之际中国所面对的全球化背景和自身的城镇化步伐有关,这显然是所有中国人必然要面对的现实问题。

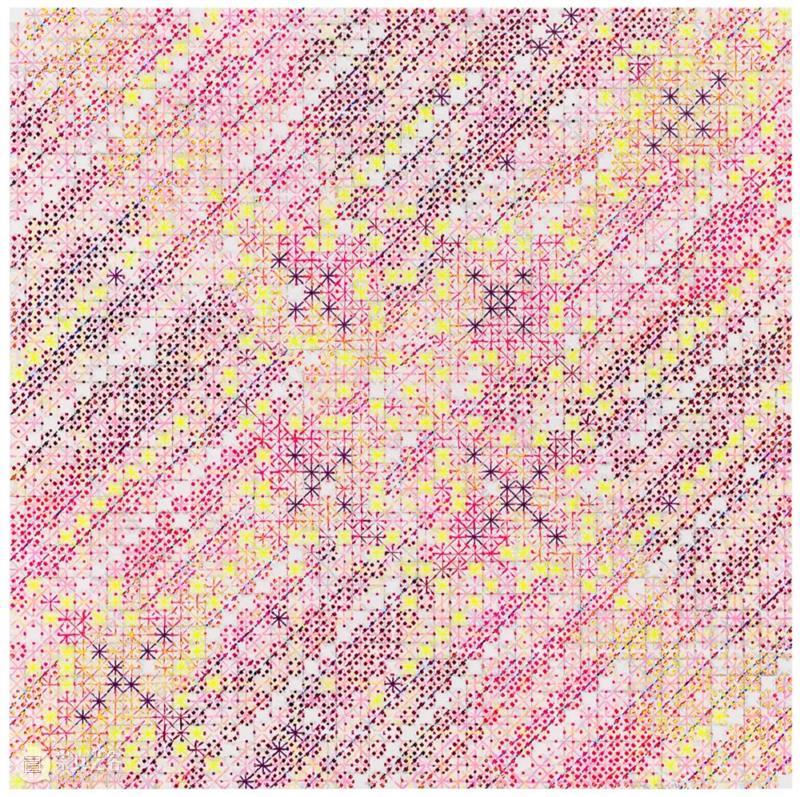

丁乙以荧光材料描述自己对于城市灯光的体验,与此同时,高度的规划感与秩序感描述出城市化的时代特征。进入新世纪的第二个十年,丁乙的艺术进入“黑白”时期,直接的原因是艺术家长期使用荧光颜色让他的眼睛不堪重负,而这种转变实际上在我看来恰恰呼应了新世纪前后两个十年的不同背景;当代艺术在新世纪的第一个十年高歌猛进,至少在艺术市场和艺术机构的建立上如此,而在新世纪的第二个十年一切归于理性,丁乙的“黑白”时期转型仿佛是一个对于时代的隐喻。

2019年以来,丁乙的作品中出现了围绕图形的“光晕”,进入追求精神性的时期,用丁乙自己的话来说:“这是一种对来自于个人艺术系统的内生图像的提炼与概括,非自然的荧光色边缘与图案碰撞出的强烈对比关系,犹如太阳光与云层交叠时边缘光所带来的视觉冲击。这些新图像无论是从中心向外发散,或是满幅延展的布局,都是关于内心深处宇宙观、自我意识的表达。”同时,在2021年底丁乙前往西藏旅行,他认为这使他开启了一个新的阶段,促使他向内视,由此寻找精神性。

这四个时期以2000年为界,丁乙在追求形式主义的过程中将形式转换为内容的一部分,最终又从表面的内容转入更为抽象的精神性领域,这个过程是丁乙艺术语言形式的纯粹化到艺术精神锤炼的崇高化的转变。而在我看来,艺术家的精神相对于物质化的作品更具有流动和弥散的无限可能,精神性的内核一旦形成,艺术家的创作宛如自在之物。“丁乙:流动的无限”展览现场

TAG·西海美术馆,2022

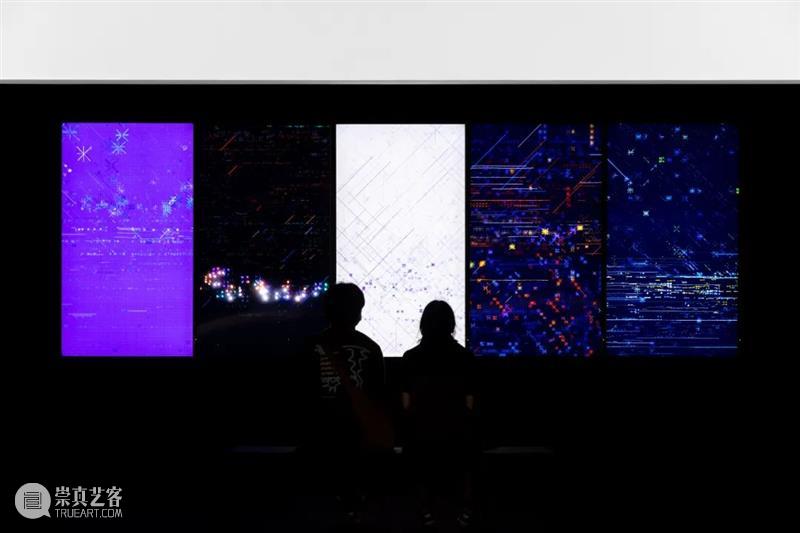

丁乙的媒介拓展也逐渐在近年来的实践中凸显出来,比如他的公共艺术创作把艺术家以往在工作室的私密表达转变为公众化的表达,《阁架》这件作品便是他从生活出发,由他以往作品的经验、个人生活体验、对公共空间独特属性的思考混合生成。此外还有他对于数字艺术的探索。随着科技与民间生活的关系日趋紧密,科技艺术近年来成为了中国艺术界的热点话题。丁乙从绘画出发,将自己的创作媒介同样拓展到数字艺术领域。他认为绘画虽然更具本质性,但没有办法达成更加宽泛的表述,无法承载那种流动的时间,对于绘画来说,完成之后,创作中的那些时间、细节就被磨灭掉了,所以数字的作品是可以补充这种表述的缺失的,而本次西海美术馆的展览也会有一件影像作品。

《天上海下 》,数字艺术作品,2022

“丁乙:流动的无限”展览现场

TAG·西海美术馆,2022

本次青岛西海美术馆呈现丁乙艺术的线索是一个线性发展的过程。当然,2020年以来疫情深刻地影响了这个世界的方方面面,也必然会成为这个时代人们的共同集体记忆。身在上海这座国际化都市的丁乙显然也受到了影响,在与策展人亚历山德拉·孟璐的对话中,丁乙表现出一个艺术家面对危机的积极意识和反思意识,一方面他继续投身创作,以此对抗现实,另一方面他也思考了中国艺术在全球语境中面对的诸多问题。从现实角度来看,丁乙以持续的创作面对自己生活的时间和空间。他说:“在疫情中,时间的概念可以切分成前、中、后期三个阶段。在前期,大多数人都有迷茫的感觉,因为人们不确定将会发生什么或是该期待些什么,时间在这个阶段成为了一个无法揣测和定义的概念。在中期,人们试图填补他们的时间,迈向某种重获自由的可能性。到了后期,便出现了更加乐观的趋势。”而在更宽阔的历史语境中,丁乙将思考延伸到全球的未来这一宏大命题中。疫情所引起的全世界的共同命运危机使得丁乙思考更为深刻和本质的问题。“丁乙:流动的无限”展览现场

TAG·西海美术馆,2022

同样在2022年,他在西藏的展览项目便可以看到这种本质性的对话,包含与自然的对话、与西藏传统文化的对话,而西藏的自然地理和宗教文化所指向的正是高度精神性和纯粹化的境界。2022年丁乙从高海拔的青藏高原跨越到东部沿海的青岛海滨西海美术馆,空间的跨越本身就形成一种流动的张力,两种完全不同的人文形态在中国大一统的语境下形成文明上的回响,丁乙在2022年的行动既走入文明的腹地深处,同时又矗立在全球化的大型都市前沿。丁乙的实践在紧张的疫情状况中具有一种积极性,他也曾这样说:“疫情使得艺术的重要性更加凸显,因为其中有一些积极的东西能够给人们的生活带来正面的影响。”总体来看,丁乙的艺术在纵向线性线索上具有不同的分期,而在横向的跨领域和跨文化背景中又具有不同媒介和精神面貌的层次,丁乙的艺术语言的纯化和自身艺术体系的复杂化是两个不断发展演变的趋势。正是如此,丁乙成为一位我们在讨论今天的中国艺术世界时无法绕开的艺术家,这也正是丁乙作为个案的价值和意义,我们研究丁乙的作品的同时也是在回望中国当代艺术在改革开放以来磅礴历程,“丁乙如何成为丁乙”是一个艺术家的成长史,也是其背后的社会发展史,这也将为未来的艺术家提供参照意义。

*根据疫情防控要求,省内人员需持4天内(省外人员需持48小时内)核酸检测阴性证明方可入场。入馆前需测温、扫描入口“场所码”,核酸检测标牌“亮黄牌”人员、中高风险区人员请勿入内。tagartmuseum@artistsgarden.cn

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享