当代艺术:一个富于煽动性的词语

马克·吉梅内斯丨文 王名南丨译

选自《当代艺术之争》

北京大学出版社,2015

当代艺术反对者的许多观点,都与伯恩哈德和莱兹瓦尼的严峻判断不谋而合。无用、平庸、招摇撞骗、欺世等指控被一再抛出,几乎成了主旋律。某种程度上恰如哲学家丹托所言,“当代艺术”本身成为了一个富于煽动性的词语。

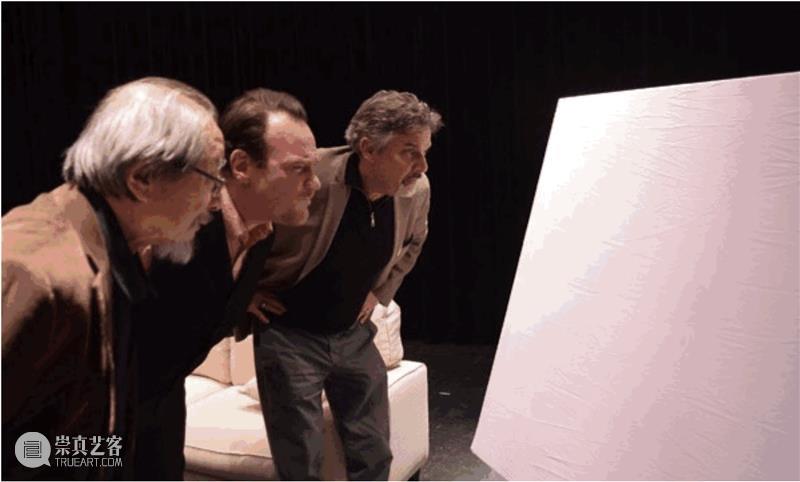

1998年,丹托作为对欧洲和美国艺术状况既专业也专注的观察者,为雷札(Yasmina Reza)的话剧《艺术》写了一篇观后感,并将该剧视为当代艺术的喻象。剧中,塞若、马克和伊万三个人争吵不休,焦点是塞若刚从名画家安特里奥斯那里买到的一幅白色单色画。相对于购画花费的大价钱而言,更让朋友们愤愤不平的是这笔开销的性价比。马克认为,虽然安特里奥斯在市场上价位高昂,这幅画本身却粗劣不堪,什么也没有表现:“我的朋友塞若买了一幅画,大约一米六高,一米二宽,白色。画的底色是白的,如果我们眯起眼睛,可以看到细细的白条横穿画面。”提问式的批评接踵而至:“你花二十万法郎就买了这么个破玩意?”塞若理智地从美学角度进行辩解,据理力争地强调应以客观标准为评价依据,而非主观趣味判断:“它凭什么是‘破玩意’?当我们指定某件东西是破玩意的时候,意味着有一个标准,一个价值标准,方才能做出这样的判断。可以说‘我看不出来’‘我不懂’,但不能说‘这是破玩意’。”不过这一辩解未能奏效。争吵愈演愈烈,直至马克用蓝色记号笔在画上笨拙地涂抹出一个从雪坡上冲下来的滑雪者——作品被破坏了。尽管这一侵害举动有损于作品的完整,扭曲了非具象作品的形象,朋友间的和解却迫近了。让我们将出人意料的结局留给未来去看戏的观众吧。

这出获得世界性成功的话剧,成为丹托表达其若干精辟观点的由头。他指出,在国家对于艺术家的支持几乎可以忽略不计的美国,法国人有关当代艺术创作的辩论看上去荒谬至极。法国依仗公共资金的艺术赞助体系,由专家负责挑选优秀的作品,用以丰富国家文化遗产。令人匪夷所思的是,专家们竟然没有能力对公众说明其遴选的依据。更明显的悖论在于,专家们还分裂为两派:一派对于艰涩难懂、大众也不太感兴趣的艺术持强烈的支持态度,希望其能够继续得到政府资金的支持;而反对派同样由专业人士组成,不断对支持那些无意义、平庸以至毫无用处的作品的文化政策进行声讨,认为其无益且开销巨大。这样的对垒在美国完全不可想象。丹托认为,美国早在1913年——军械库现代艺术大展及杜尚《下楼梯的人》在纽约展出时就已经明白,艺术家说到底不过“就是些疯疯癫癫的人,做出些疯疯癫癫的艺术,并无大碍”。

法国的情况有所不同。“关于‘什么是艺术’的问题没有局限在平心静气的哲学杂志中,而是走上街头,出现了当代艺术,不是艺术而是‘破玩意’的批评。”在此,充满粪便关联的言论不过是参照了话剧《艺术》中马克发表的那些言论而已。

雷札的这出话剧被翻译成四十多种语言,其悠然调侃的可笑境况显然超出了法国国境。毕竟,马列维奇式的“至上主义的无尽的白”,在《白底上的白方块》问世近一个世纪之后,算不得21世纪艺术的典型代表。这也使三个主人公争论不休的审美问题略显过时、古典,缺乏当下性。

尽管如此,丹托在文章结尾还是自问,法国人面对剧中这样针对艺术品的攻击会作何反应?这很难说!马克在舞台上激动表达的观点,并非不可能在场下收获一些观众的无声认同。甚至可以说,他的大不敬举动即便没有引发强烈的认同,至少会享有某种宽容。

总之,除了为娱乐观众而采取必要的漫画式夸张手段之外,话剧《艺术》在一定程度上展现出某些潜在的冲突因素,指向剧本写作时当代艺术争论的现实:由谁决定一件作品的成败?由谁掌握标准,以确定那是一张烂画还是一幅杰作?如果说标准已不复存在,那么如何使这些评价成立?确凿标准的客观性与个人趣味的偏好在何种条件下并行不悖?当公众中的大多数(这出戏中占到三分之二)对一件作品做出负面判断时,我们应该提问:艺术家——该剧中著名的安特里奥斯——的名声及其在艺术市场上的高昂价位因何而得?是画廊老板、美术馆、那个有钱又势利的艺术小圈子(例如塞若交往的那些人),还是广义上的体制?

上文引用的文字——伯恩哈德和莱兹瓦尼的小说、雷札的话剧——都以轻松、准确的方式,反映出1990年代的艺术文化氛围。不过从中折射出的,是对当代艺术最常见、最广泛的偏见。这些文字并未深入到后现代时期艺术创作所遭遇的审美、文化、经济乃至社会与政治问题的细节。况且,当代艺术创作也并非仅限于被雷札或莱兹瓦尼质疑的那些作品。《世界之源》并非库尔贝的唯一创作,杜尚也并不满足于只是展出瓶架子或小便池。这里所举的例子,与粪便、色情及尸体解剖相关,并不能代表当代艺术的全部。这些例子的好处在于能向艺术圈外的公众显示出,当下的艺术可能引发多少激烈而矛盾的反应。一些人欣赏、赞美、膜拜,认为它理应成为国际市场上活跃的投机对象;而另一些人则反感、恼怒、愤恨,甚至忽略或者假装忽略它的存在。

如果我们把对当下艺术创作的各种态度做粗略分类,可以看到有信奉者(时常是无条件的支持者)、诋毁者(可能是一贯的反对者)和无所谓者(往往出于不够了解)。这与任何时代相比都没有什么特别的——如果不是因为这里的讨论对象是一种以“当代”命名的特殊艺术形式的话。而似乎,又没有人能对这一命名给出令人信服的解释。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享