文 / Qi Yumei(Canada)

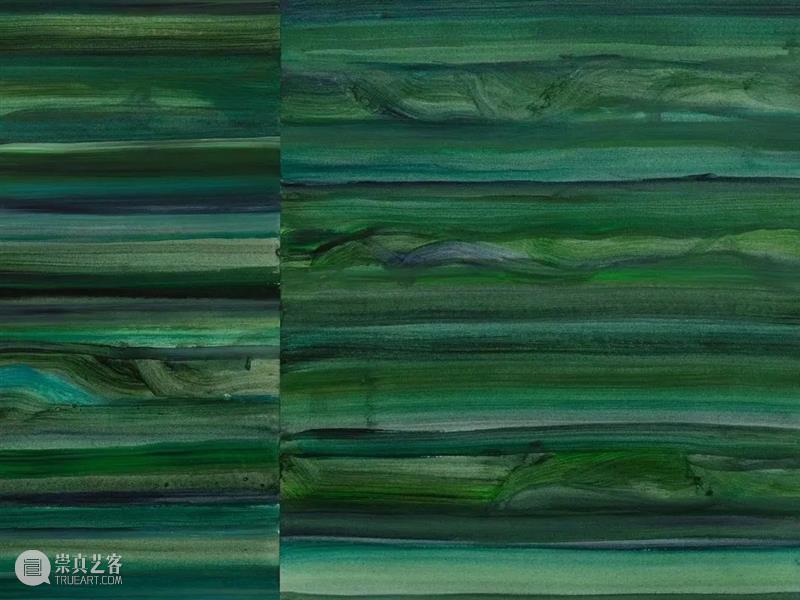

▲ 陈少宁《无题》130×150cm 布面丙烯 2022

新冠疫情持续的两年,改变了每一个人的生活。今年7月,从北美回到了上海的我好奇于中国的艺术家们在这段时间经历了什么、改变了什么、坚持着什么、回归了什么,于是我决定去拜访几位工作和生活在此的艺术创作者们,在这特殊的语境下与他们初次相遇——黄渊青、曲丰国、廖渊、陈少宁、申凡、黄喆君——开启我的抽象艺术之旅。

▲ 黄渊青工作室一隅

我想大多数艺术观众与我一样,首先会把视角放在具象艺术上,画面的叙事、技术上的表现……而当我们开始接触抽象艺术,总是习惯性地想要为眼前的作品找到唯一指向性的内涵,因为确定的答案总是使我们感到安全。但,这也许是我们对于观看的误解,寻找唯一限制着我们观者的想象和真实的感受。因为观看是相对的,而抽象艺术总是开放性的、多元的,比如黄渊青的颜色。

▲ 黄渊青《2021-2022-1》260×200cm 布画油彩 2021-2022

我看着他坐在画布前凝思,然后轻松地在画布上书写涂抹,鲜活的颜色和谐地交织在一起,创造了属于他自己,其实也属于我们每一个人的空间。如果你和我一样,安静地旁观他的创作,你便会发现看似轻松的背后其实是他长久观看下用力且慎重的每一笔,是情感的表达,其实更是将自己对于绘画的认识和直觉呈现在空白的画布上。黄老师并没有给他的每一幅画命名,他希望留给观者更多欣赏的自由,这也许是他创作的真正目的:自由的体验和内化感悟。他的创作环境是如此的质朴:未经修饰的厂房、一把座椅、茶杯与香烟、古典音乐的旋律包裹着这一切。我询问他这两个月的生活以及改变,他说他写了很多书法,书法就是他的素描练习,当然他时常想回到工作室的日常中。当他重新回到工作室,对于熟悉的绘画甚至有了一些陌生,因为太久没有面对这些未完成的作品了,可是他也表示,这陌生也是好事,它带来新鲜感,抛弃所谓的熟练,深入到质朴中。当一切回归到平静,他更珍惜在工作室画画的时光了。我想他的绘画在此时此刻带给我们的启示是:无论生活如何改变,也不要惧怕陌生,陌生也是新生的机会,而在此之前我们看似唾手可得、毫不在意的日常,其实是我们每个人应该珍视的、渺小而伟大的自由。

▲ 曲丰国工作室一景

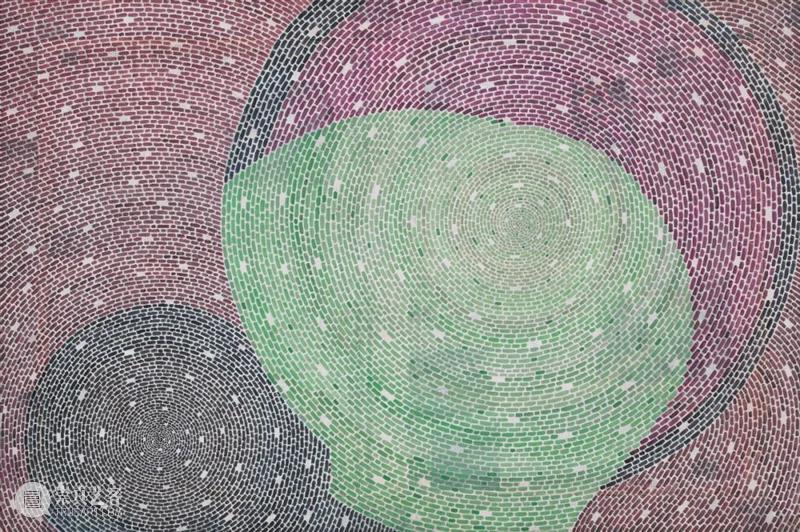

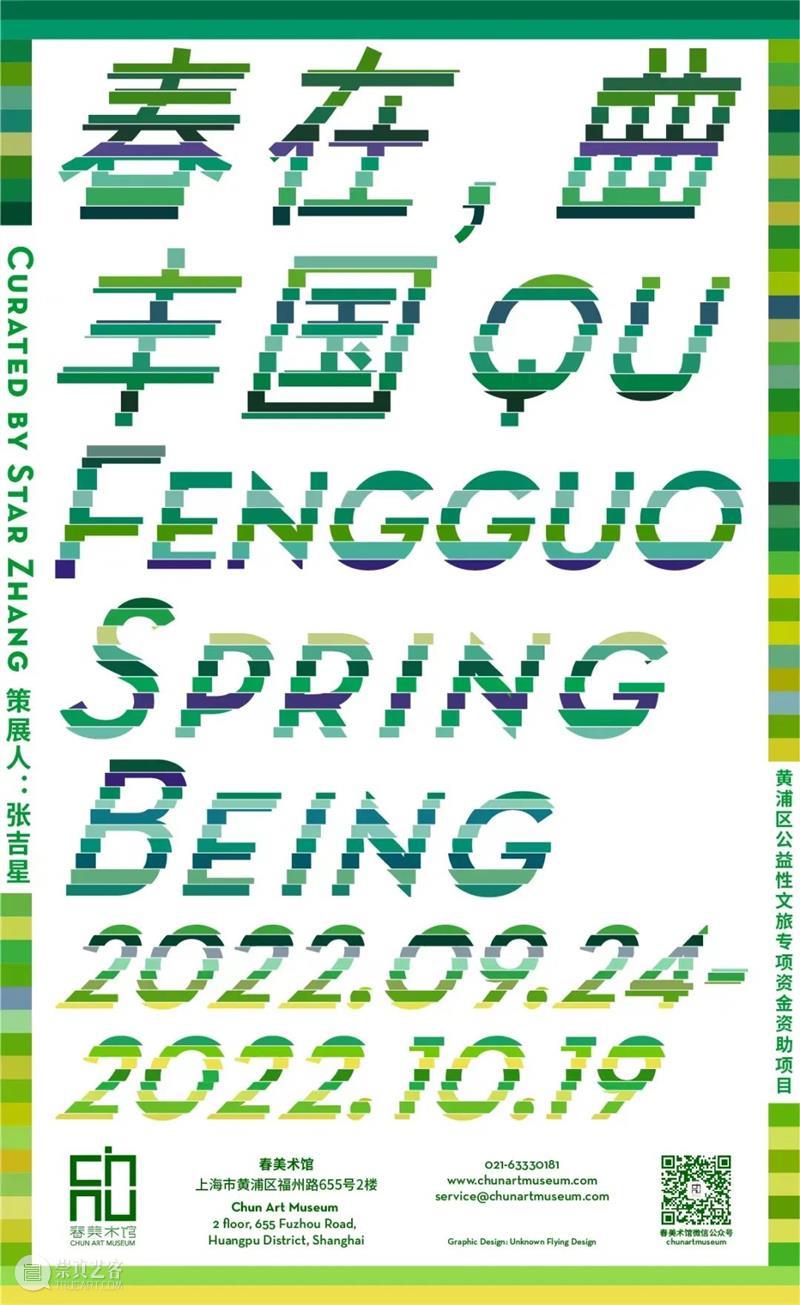

时间通常被定义为一个抽象的概念,是物质的运动、变化的持续性、顺序性的表现。但曲丰国老师却有着他自己对时间和生命的定义:不同的定义围绕着“时间”演变。时间可以是时钟上的数字,可以是人与人之间的界限,可以是开始和结束的标志……透过他的视线,只有直线可以概念化时空,通过他的手和迥异的色彩,在画布上描绘出无数条平行线,线也会在不同的时间轴上停顿,颜色的线停顿处相互之间重新组合暗含各种秩序。线的流动是理性的,突然停顿的线像是自然的,平行的时间线偶尔相交,呈现出来的结果是复杂的含义。曲老师就是这样在叙述和描绘一种自然和人工、理性与感性之间的平衡。时间是属于全人类的主题,是不分地域的,而他愿意站在全球的语境下来建立自己的观念。看上去的重复其实不是绝对相同的,因为有时间在其中。而重复又何尝不是一种兼具着矛盾与对抗的力量?他为我讲述着疫情期间是如何在家里想办法搞一些画纸和颜料,如何历经波折才能继续画画。当我们的移动受到客观的限制时,我们最想实现什么,又幻想什么?一件杰出的作品在白盒子中展示给我们背后的是什么……无论生活怎样改变,他想到的还是创作。

▲ 曲丰国疫情期间创作作品

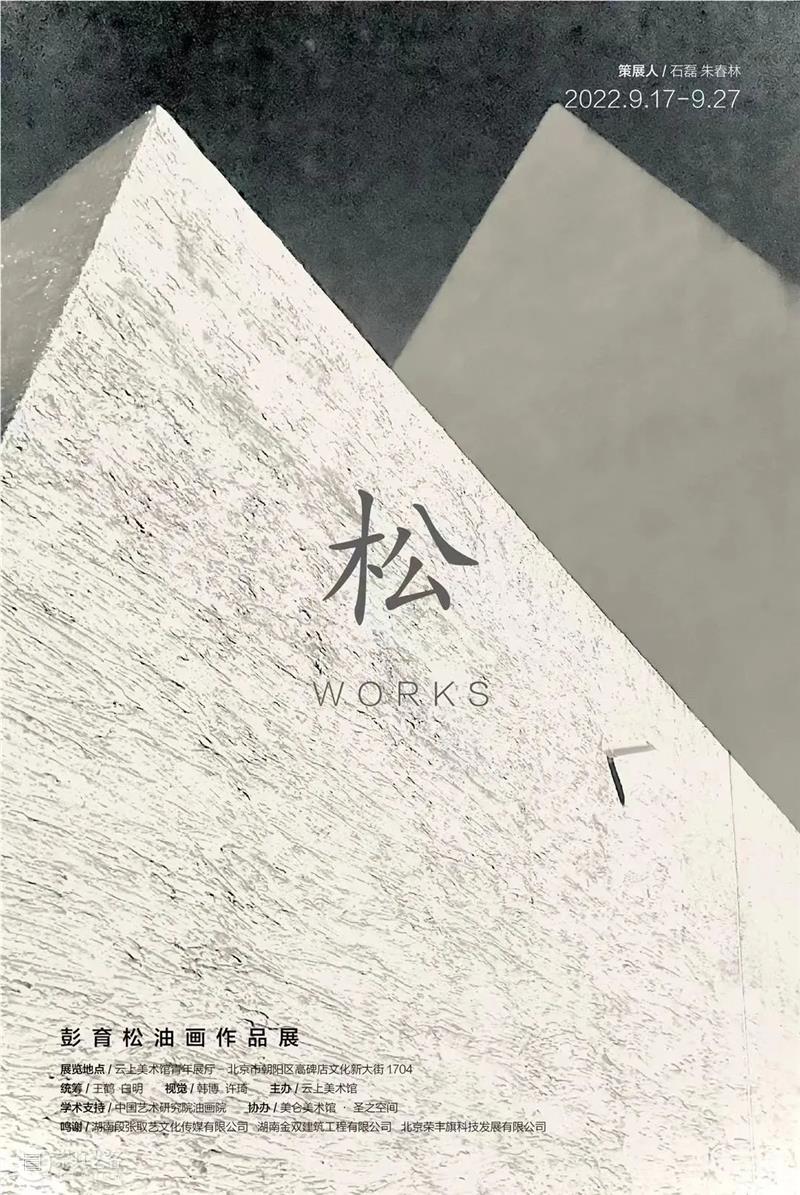

当画家花很多时间用心在画布上描绘的时候,就像我小时候玩拼图一样,认真且追求完美。拼图可以是完美无缺的,但抽象的绘画作品也许永远不是完美的。一幅画可以窥视艺术家的内心,艺术家陈少宁是将他本人在生活中感知的世界,通过每个笔触、每一个细节,去暗示他所想要表达的。如果非要给陈老师一个确切的风格认知,我会坦率地说,那就是他作品的力量感,生猛而坦诚,不矫揉造势地呈现给我们。也许一切都不完美,可人之为人,不完美才是完美,也许完整比完美更重要。因为不完美,才给予我们自由去继续深入和探寻。我们深知自己的不完美,才去适应调整改变,而具有动力和希望。拼图只有一种可能性,是预设好的结果,且只有一个结果是正确的,但在生活中绝对并不属于我们的、某种看上去的完美是不是一种假象呢?陈老师的画虽然抽象,但是它仿佛是一面镜子,让我们看到了现实中的自己。他说过去的日子里他总想着画室中的颜料是不是干了,他回归到工作室的最初一周,时常发呆式地看着作品,不知从哪里开始,也不知怎么样开始。过去的两年,我们每一个人是否也是这样?失去了一些东西,又对接下来的日子茫然。陈少宁的作品告诉我们,不完美才是世界的日常、人的本真,刻意掩饰是虚假的,看到伤疤与缺失,就是实实在在的治愈。

▲ 陈少宁作品

抽象艺术存在某种神秘感,会将人们带入到另一种非虚幻的状态,廖渊老师的作品正是这样,我们会沉浸在作品中的虚拟空间,水墨之间、虚实对比,蕴含了中国文化深厚的底蕴。物质存在的纸张和颜料,让他的作品非物质化,给人更多精神层面的意义。廖老师相信客观现实的存在,确实也在那里,但他追求更多的是对博大精深的中国哲学文化和精神的态度。从他的现代艺术作品中,可以追溯到他多年来对当代和现代艺术的研究和实践。追求现代性对我们固然重要,但探索过往的历史背景和根深蒂固的文化渊源也是至关重要的。抽象艺术作品中所赋予的含义也是艺术家的所思所想,廖渊的作品实际上与中国古典哲学和传统文化是一脉相承的。他把“我们”的呼吸描述成“历史”一样,是连续的、平静的、稳定的,历史中也有一种未知和不确定性。这样深入浅出的比喻让我猛然间对抽象艺术多了一些理解,同时也让我这位华裔增添了探究中国文化更多的兴趣。艺术的伟大是多元和共存,对于廖渊来说,对于中国美学的应用是一种接纳,接纳自己的过程。我们生在哪里,喝哪里的水,看哪里的景色,就决定了我们是谁?我们无时不刻在被对比与参照中,可是我们不能控制他者,我们也不应该只看外界,而是得询问自己内心的声音,建立自己的生活方式,也许是瞬息万变的当下,使我们自己心安的态度,就像廖渊一样。

▲ 廖渊《河图 210201》120x80cm 布面综合材料 2021

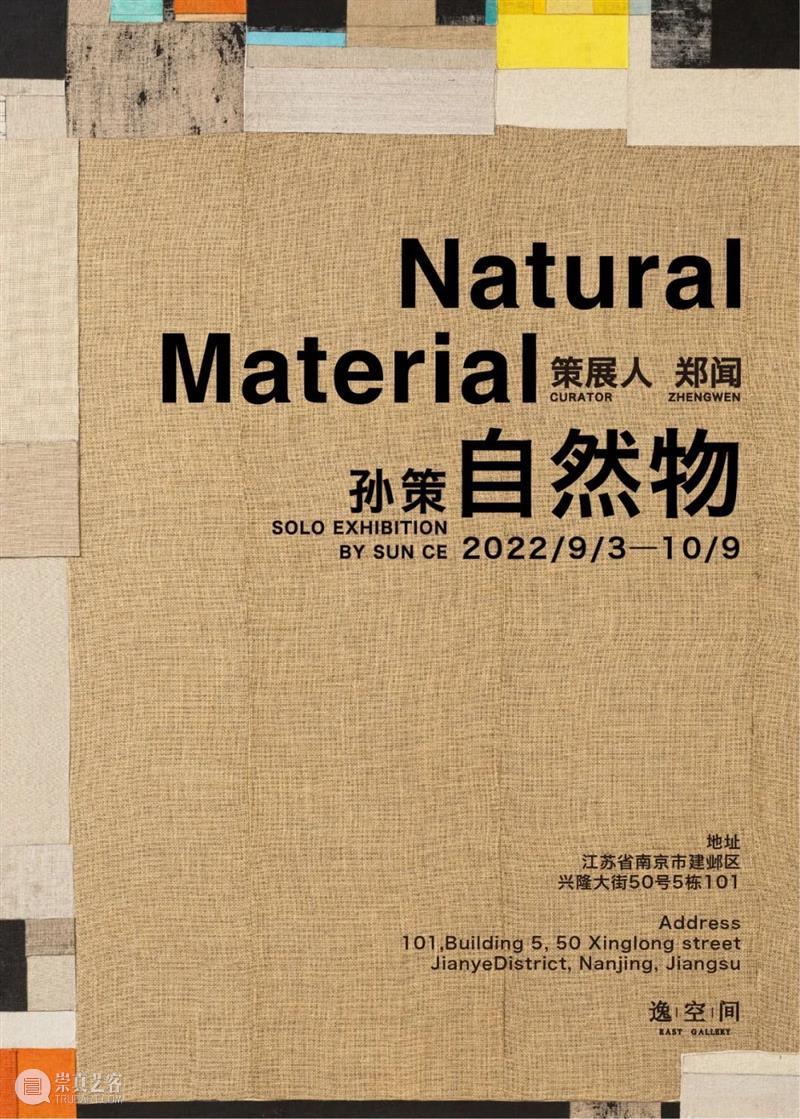

当然表达抽象的方式并不仅仅限于笔墨纸砚,也可以用其他更多样的物质材料形式,如茶渍、钢、丙烯酸,也许是工厂里预制出来的材料……但是有这样一位年轻漂亮的九零后女画家则与众不同,黄喆君,她经常用手工亲自制作各种材料,并经过反复试验寻找最适合表达她丰富和内心世界的树脂材料,她要透过她的视角,用水一样的树脂材料表达她对事物的好奇,让作品清晰且流畅地呈现某种抽象感。黄老师的每一件树脂材料作品都是经过艰苦的反复试验才出炉的,她把抽象的平面上升到三维的立体抽象,凝固了的树脂也冻结了周围的时间和空间,把人带入到三维空间中。但,黄老师并没有固定她创作的范式,依旧是凭着自己对事物的直觉和对艺术的本能理解进行创作,她认为自己的审美甚至是建立在道教的基础上而发散的,在自然和人工世界之间寻找某种不确定的、模糊不定的距离感。

最令我感动的是,我从她的作品中看出一切始于她的好奇心,人们能控制这种类似水的物质吗?她的好奇心也感染到我。我甚至在采访她的同时想冲动参与“玩”这些树脂材料,想和她一起去“做”艺术,这样的情景仿佛把我带回到我的童年,在温哥华海边沙滩上玩各种泥沙,全凭对世界的自我感知,无目的地做着各种造型。但黄喆君不让我去“玩”这些树脂,因为这些树脂材料有毒性,是带有毒性的混合物。为了艺术而不畏惧毒性的材料,眼前这位娇小美丽、浑身上下透着艺术气质的美女艺术家,在我心目中立刻高大了很多,她为艺术创作欣然顺应着自我的生活方式。欣然的背后是决心和信念——我要创作的决心,我是一位艺术家的信念。抛开艺术,我们的生活中是否也需要建立一些属于自己的信念感呢?在这信念之下,无论环境如何,我们都能坚定和勇敢。

▲ 黄喆君作品

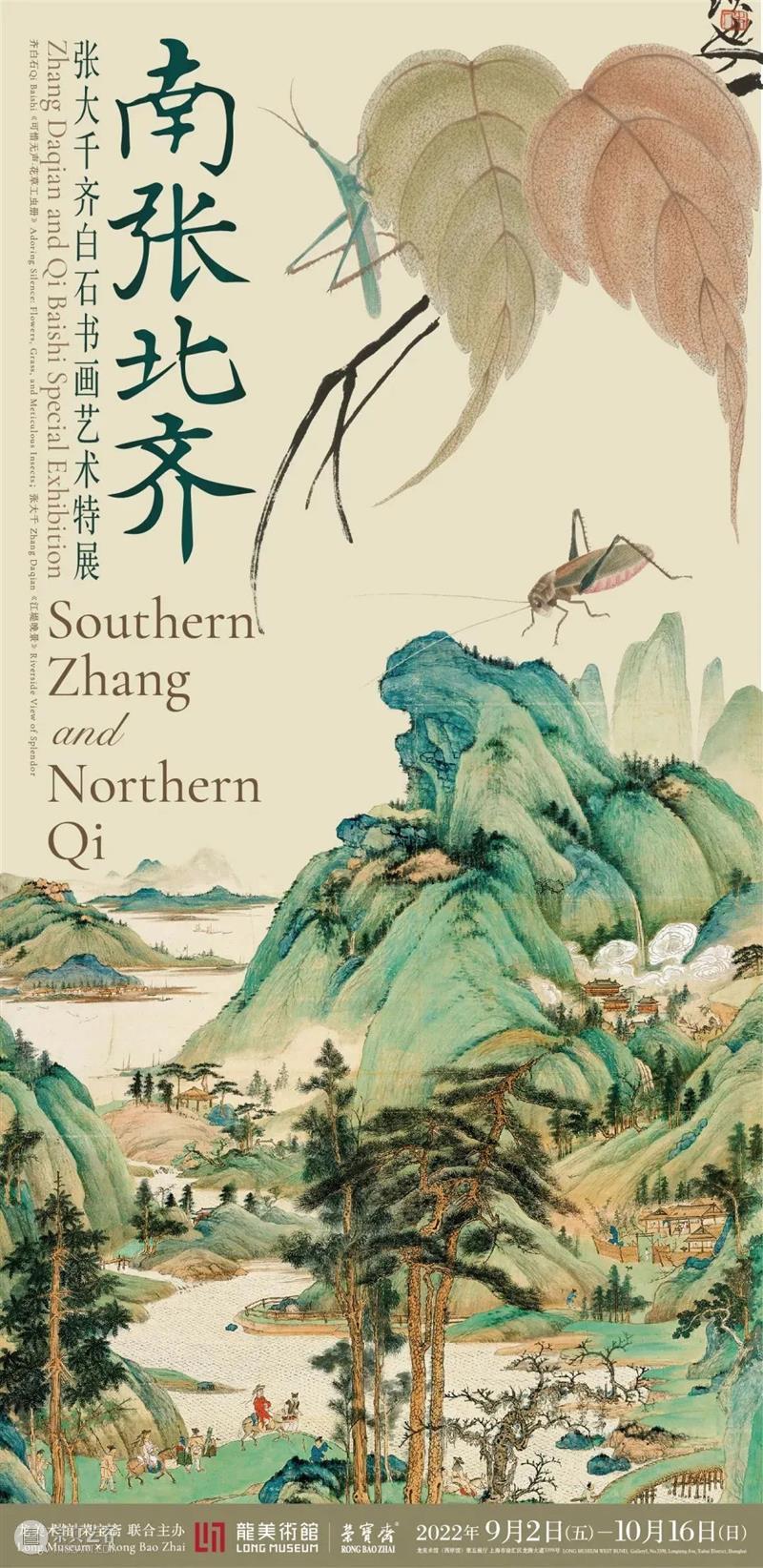

从审美角度而言,美的光谱是一个循环,历史、科学和哲学也是如此。在我对艺术家的访谈中,感觉申凡是天生的抽象派艺术家。以我的视角,看到他的作品不再是抽象的,仿佛是他对美的印象,看似具象的各种排列和序列艺术,表达了他对世界的看法。申凡老师的作品大胆前卫,极富美学表现力,比如在作品中重构中国山水。他也是中国最早一批就开始了观念与装置创作的艺术家,在他工作室的略显斑驳的作品——《一江春水向西流》,我们看到的是历史中的先锋性。今天的申老师依旧可爱,也坦然。他为我们讲述着他早期的创作生涯,那是我还未出生的时代,虽然遥远,我却仍然能从这陌生的遥远中看到艰苦生活中的热爱,这热爱是多么宝贵啊。我跟着申老师在现实中一步步穿越着历史,历史并非是线性的,而是螺旋的。科技的飞速发展,使我们可以大胆地幻想未来,可也许,还有另一种遥望方式,因为过去发生的,也许在未来的某一时刻还会继续发生。申老师最近因为炎热的天气而在歇夏,工作室非常闷热,无法工作。我想人生是分阶段的,如同节气,春天我们可以做什么,冬日我们应该做什么。我已经无需赘述申凡在艺术创作上的卓越,而我衷心希望他继续着他的可爱。

▲ 申凡《山水-9210-线》尺寸可变 装置、螺纹钢、水泥基座 2012

对六位上海抽象艺术家的访谈虽然结束了,我依旧回味无穷。在这趟旅途开始之前,我以为我是去寻找某个答案的,是之于抽象艺术,也是之于当下的生活。但经历过后我才感悟,其实抽象艺术本身没有唯一不变的定义,不去定义也许是对于抽象艺术最标准的定义,只有通过我们的眼睛与心灵去感受。而之于我们的生活,我想每个人都可以在相对中找到自洽的方式。罗曼·罗兰说世界上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。就像这些艺术家在继续创作一样,愿我们每一个人在变与不变中只做自己的英雄。

经典回顾

And More

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享