9月11日,中间美术馆举办了“广阔的现实主义道路”系列论坛的第一场。此次活动以“春消息——从1970年代末摄影中的诗与思想谈起”为题,凌飞、王苗与闻丹青三位“广阔的现实主义道路”展参展艺术家围绕他们自1970年代后期发展出的摄影实践与对摄影的认知展开了讨论。在下午的“美术馆”系列工作坊中,美术馆实践研究者吴瑚分享了展签书写在美术馆建立与公众沟通的桥梁中的作用与方式,并与观众进行了热烈的问答。在活动的中场,“广阔的现实主义道路”展联合策展人周邓燕老师导览了该展,回顾了由摄影这一媒介所开拓出的现实主义艺术道路在60年中的发展变化。

“广阔的现实主义道路”系列论坛(1)活动现场

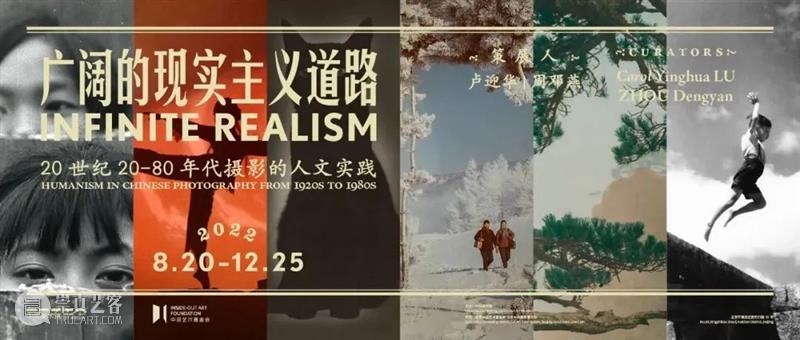

活动开场,中间美术馆馆长卢迎华 介绍了“广阔的现实主义道路——20世纪20—80年代摄影的人文实践”展的学术构思和目的:结合中间美术馆梳理和细化20世纪以来中国当代艺术的历史的学术方向,从思想史的角度呈现了其中部分的历史进程。“广阔的现实主义道路” 以近150位创作者和400多幅作品的体量来考察跨越60年的摄影师主体的多种表达,此处所讨论的现实主义是始终将人置于创作和世界的核心的一种现实主义精神,是实践性和个体与现实的多种连接方式,是不受限的现实主义。在当前的社会背景下,展览和展览期间举办的一系列学术活动将尝试对于个体的自觉、创作者和个体如何保持实践和思考的能动性等问题进行反思和回应。

卢迎华馆长开幕致辞

“广阔的现实主义道路”展览的联合策展人、北京电影学院摄影系的周邓燕 老师介绍论坛活动的王苗、凌飞、闻丹青三位嘉宾。他们是此次展览的参展艺术家,是1979年民间自发组织的青年摄影艺术团体四月影会的成员,也是1970年代中后期到1980年代中国思想界、艺术届、文艺界交锋互动时期的亲历者和见证者。

策展人周邓燕开幕致辞

王苗 老师首先发言,她回顾了从“文革”后期开始的摄影生涯。1972年她被介绍到故宫出国文物展览工作组义务帮忙,跟着吴寅伯、黄翔坤等老师学习摄影技术。1974年被招进文物出版社从事暗房洗印工作,并从1978年开始跟从彭华士在龙门、云冈、敦煌拍摄了大量石窟壁画。她分享了在1970年代,自己这个没有过英语的初中毕业生如何记住不同胶卷的名字、冲洗药水的配比,如何从非常有限的资料中积累摄影图式。在这个过程中,逐渐找到了创作者内心的触动。她表示,当时内心最想拍摄的是具有生命力的“活物”。也在这个进程中,她积累了大量黑白摄影作品,与“四五”天安门事件中相识的摄影师朋友共同组成了四月影会,参加 “自然·社会·人”第一届影展。回忆起第一次参展的兴奋和激情,王苗老师感叹虽然后来条件愈佳,但再也没有胜于那次展览成就感的作品。1979年,王老师调入中国新闻社,从此开始了更广阔的摄影创作。

王苗老师发言

王苗老师分享了她在工作中对摄影的记录性、诗性的理解的发展脉络,尤其是《野外拾回的小诗》的创作过程。相对于当时大好河山、革命浪漫主义风光摄影主流,她受东山魁夷画作的启发,被局部、细微的“小风景”触动,跟随自我的感受,开始摄影的“小风景”创作,这些作品在1981年全国青年摄影创作座谈会第一次放映,得到热烈反响,当时极少人看过类似的影像。作品吸引顾城为之写了40首诗,与后来北岛的诗句一起,最终完成了《野外拾回的小诗》。

王苗老师对创作背景细致而生动的回顾,让我们重新看到一件作品背后,在具体的历史当下,每一处细节是如何一步一步搭建起来的。

凌飞 老师从三个角度总结了自己从篮球运动员转向摄影的动机与原因:一是摄影在当时的独特性;二是摄影能够给人以客观的视角,去面对周边事物,通过观察来实现参与;三是可以通过摄影做出判断。

凌飞老师发言

他回顾了自己初学摄影的感受,形容拿起相机如同握着马的缰绳,相机也是舵盘,去旷野、到生活中、到街道市区摄影,而图书馆里的中国绘画、欧洲绘画作品,是他最初的审美基础。他向听众描述了“文革”结束初期青年摄影与官方主流的分歧。当时他们所拍摄的静物、风景,在如今语境下可能不会引起何等反响,可在那时可以称得上一场影像上的小革命。浩劫之后,人们需要诗,需要花花草草,需要平淡的生活。

随后,凌飞老师按时间顺序展示了自己自1970年代末至1980年代的摄影作品。伴随着他对拍摄背景的介绍,其主题、取景构图和作者意识的微妙变化也逐步显现出来,从单纯的记录逐渐走向被摄物的内部,进而走向主体的内部,开始具有现代意识。微小变化折射艺术家面对的问题,以及他在当时的判断与选择。

凌飞老师的个人创作焦点的变化,也呼应了此次展览的线索,透过个体在具体历史中的创作演变,窥见创作者如何在宏观的历史变化中处理艺术实践与个体自觉的问题。

闻丹青 老师从他进入摄影的两个契机谈起:一是看到纪念“四五”天安门事件编辑《人民的悼念》画册的大量现场照片,打开了他对“摄影可以做什么”的新认识。二是作为当年的观众之一、看到“自然·社会·人”的第一回展览受到的震动,让他感受到摄影的另外一种功能。这两次观看体验,对他后来从事摄影和编辑工作,都有着非常特别的影响。

闻丹青老师发言

作为四月影会的资深研究者,闻老师介绍了当时的历史政治背景下的主流摄影模式和绝大多数人获取艺术知识的渠道,四月影会的探索对拓宽当时摄影界的视野功不可没,对当代中国艺术进程也具有深远的影响。

最后,闻老师结合自身45年的摄影编辑、评论工作的经历和见闻,将当今摄影从业者所面对的问题与四月影会的时代经验和自身所处时代变化进行了比较,引发听众对当前创作者和个体应如何保持艺术实践活力和时代敏感性的思考。

卢迎华馆长对本场论坛进行了简短的总结。她表示,在今天的语境里重提现实主义,并不是提及现实主义的创作方式,而是重提现实主义的精神,是一种时刻跟当下保持紧张的、带有批判性的关系。四月影会成员用摄影开辟出具有个人性的思想与创作天地,这就是一种现实主义精神。

下午一点策展人周邓燕 带领观众参观了“广阔的现实主义道路——20世纪20—80年代摄影的人文实践”展,从五六十年代社会建设热闹景象和具有中国韵味的风景摄影开始,踱步至摆拍和范式模仿的六七十年代,再穿越回中国摄影发展初期的20至40年代,最后来到大众更为熟悉的七八十年代。在短短的一小时内,穿梭过60多年的摄影史。

周邓燕老师导览“广阔的现实主义道路”展

导览结束后,艺术家、教育家和博物馆工作者吴瑚 带来了“美术馆”系列工作坊——如何完善展签。依凭在多个美术馆积累的与观众联结的经验,她分享了最新对展签的研究,从“理解观众”、“编写展签的成功经验”、“可能为观众带来负面影响的表达方式”、“如何让展签更加吸引人”等角度层次分明、案例翔实地介绍了科学制作展签的方法。并精心安排了三个展签,邀请大家发现问题、完善展签。在分享的最后,多家美术馆、画廊、文化机构从业者提出了工作中遇到的问题,比如“如何平衡观众对展签的需求与策展的特别设计”、“是否有标准可以衡量展签的优劣”,吴瑚针对问题提出了自己的想法。现场还有非艺术相关从业者的观众分享了对此类专业工作坊的强烈兴趣,并在反复讨论中感受到认真做展的不易。

展签工作坊现场

撰文:朴容贤

摄影:房永法

编辑:魏帆

正在展出 What's On

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享