在历经为期100天的展期后,今年6月开幕的第十五届卡塞尔文献展,终于将在本周日落下帷幕。作为国际上最重要的当代艺术展之一,卡塞尔文献展几乎每次都破格前卫。但谁也未曾想到,今年的展览竟引起了整个德国社会舆论的哗然。在一切即将尘埃落定的现在,或许是时候进行一次回顾了。

▲ 卡塞尔火车站门口,乔纳森·博罗夫斯基作品《走向天空的人》,1991

▲ 印度尼西亚艺术团体ruangrupa,2019,拍摄:Gudskul / Jin Panji

有多少艺术作品?同样难以捉摸。除了几大展馆内的展品外,还有更多临时的、无形的作品,大量优秀的影像作品与基于照片的项目。简而言之,这届展览并非是为了陈列一份艺术清单,更多地是为了构建一个实验性的聚会、一次集体性的分享。

▲ Haus-Rucker-Co《Rahmenbau》1977

所有人都知道这是一次工作量巨大的挑战,不仅是因为这两年来的疫情,也是因为德国官僚主义的制约。但最终,一股集体的喜悦感仍旧占据了上风,使人们相信这次展览将会在历经坎坷之后顺利举办,而预展期间确实如此,似乎一切都在向好的方向发展。

然而,就在正式向公众开放以后,发生了一桩丑闻,它用一剂尖锐的历史现实主义和当代德国政治,刺痛了几乎每个人的甜蜜幻想。

反犹丑闻的指控 艺术有其限制吗?

艺术有其限制吗?

实际上,针对本届卡塞尔文献展的争议并非是突然爆发的,在此之前,其实暗里早已开始发酵。

▲ 卡塞尔文献展主展馆弗里德利希阿鲁门博物馆及博伊斯的两棵橡树

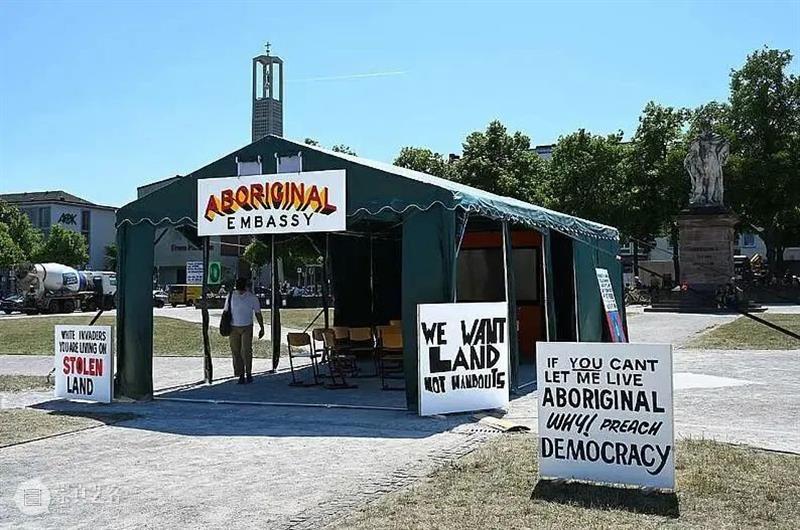

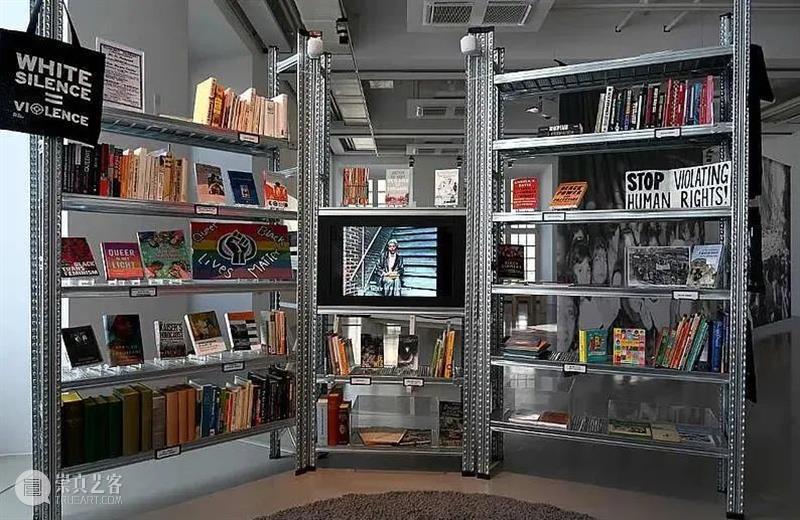

争议声最早是针对参展团体The Question of Funding,这个来自巴勒斯坦的团体主要关注以巴矛盾下艺术家面临的财政困难。然而,有个德国组织撰文质疑他们支持巴勒斯坦的反犹运动(BDS)。

▲ 巴基斯坦团体The Question of Funding展场入口

或许在其他国家,这种质疑并没有什么太严重的后果。然而,这是在德国,即使二战已经过去了大半个世纪,犹太话题在德国仍然是敏感议题。因此,这篇文章迅速在当地政界引起了巨大争议——政府出资邀请支持BDS的艺术家,这可不是什么小事。

▲ 德国报纸上针对本次事件所刊登的“反犹太主义”

该说是墙倒众人推还是怎样,更多的“证据”被好事者们挖出来,有的说参展人曾发声反对以色列,有的说本届展览竟无以色列艺术家参与。在白热化的争论中,The Question of Funding的展位还被人泼上了具有政治色彩的涂鸦,一众艺术家都受到了牵连。这场争论甚至直接导致了德国总统施泰因迈尔在致辞时,再次强调艺术自由“有其限制”。

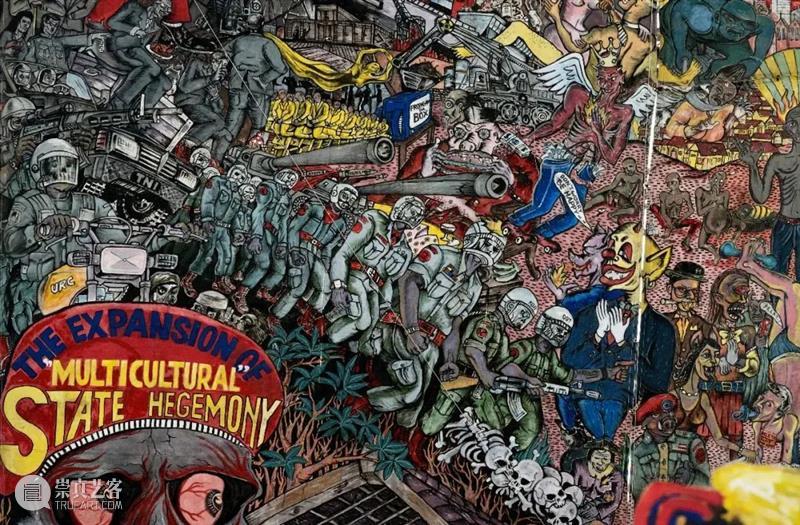

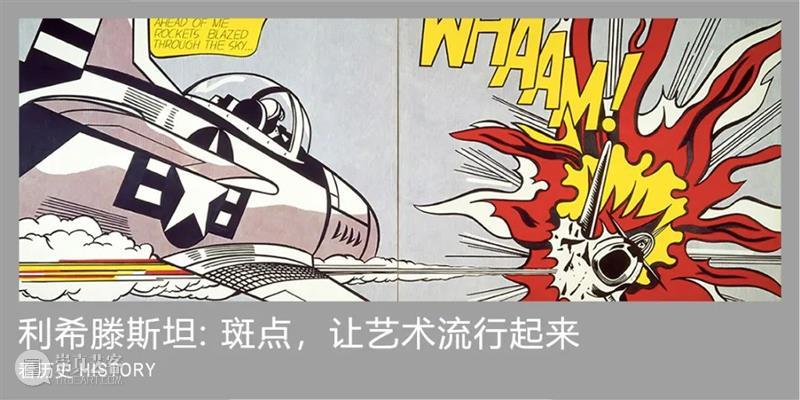

而引爆整个社会舆论的事件则发生在正式开幕之后。位于主展馆中央的弗里德里希广场,展出了印尼艺术团队Taring Padi 创作的巨幅作品《人民的正义》,描绘着印尼前总统苏哈托的独裁统治。然而,却有“眼尖”的观众发现画面里有着反犹元素,比如一个人脸猪鼻的士兵却戴着大卫之星的围巾,又或是将以色列打扮的人物描绘成有着獠牙的恶魔……

▲ 印尼艺术团队Taring Padi《人民的正义》展出现场

▲《人民的正义》作品局部

舆论为之哗然,这无异于在火药上桶点了火,受到了从以色列大使馆到卡塞尔市长和德国文化专员的谴责。即使是多次强调艺术自由的德国文化部长克劳迪亚·罗特也在推特上发声,要求移除这件反犹的作品,并反思它为何能够通过策展审查出现在会场里。

尽管Taring Padi和Ruangrupa事后都迫于舆论压力出面道歉,并同意撤除含有反犹元素的作品,但整个卡塞尔文献展却始终笼罩在了这桩反犹丑闻当中,成为了德国关于历史记忆的牺牲品。

▲《人民的正义》拆除后弗里德里希广场的游行示威活动

▲《人民的正义》被拆除后的弗里德里希广场

是艺术的天国还是地狱?

是艺术的天国还是地狱?

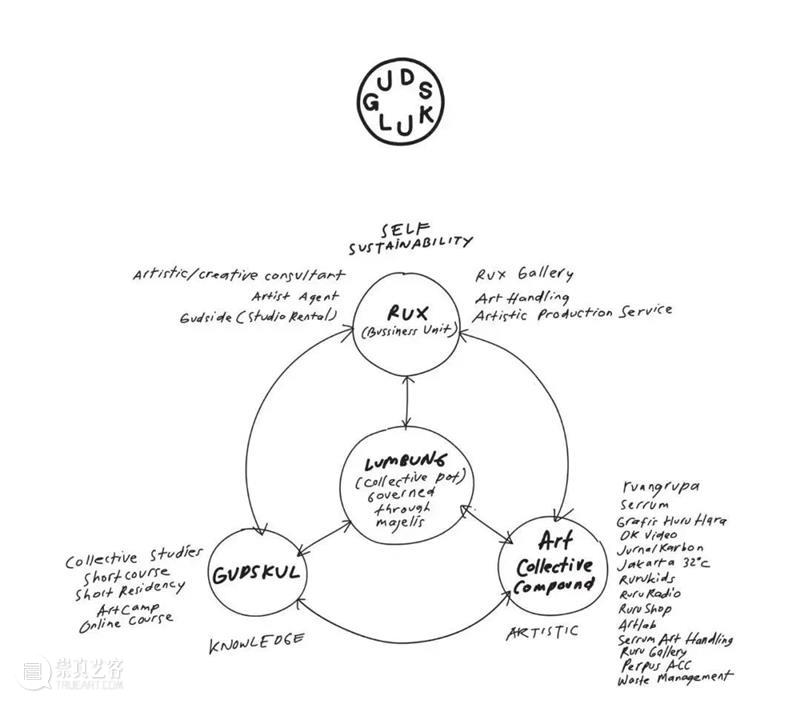

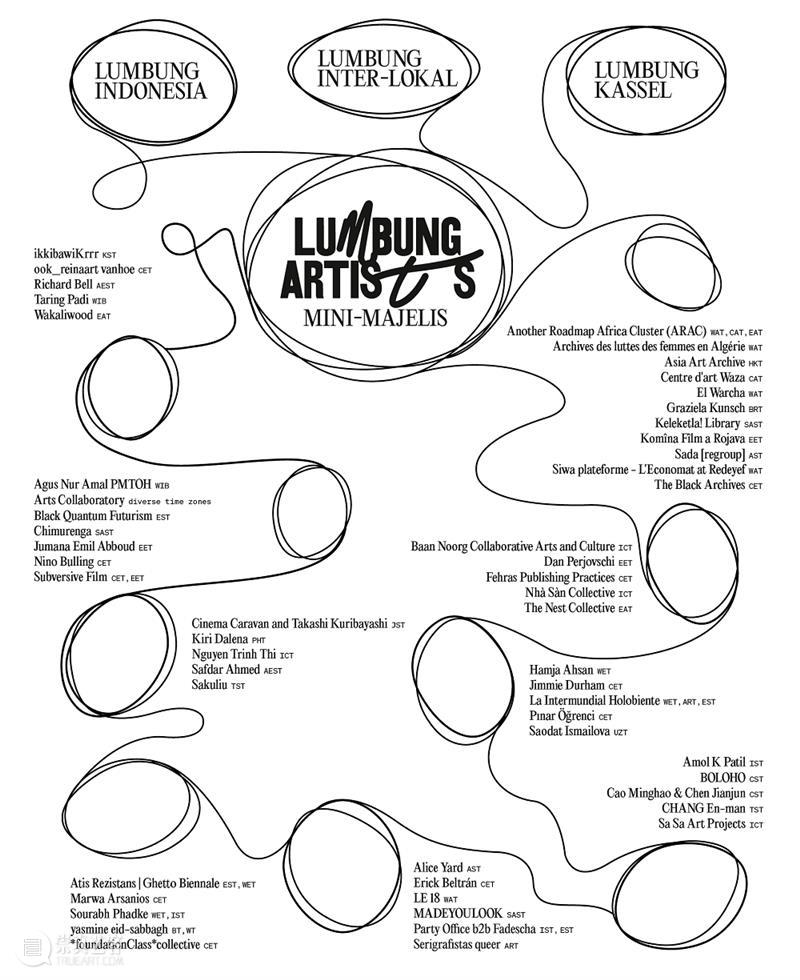

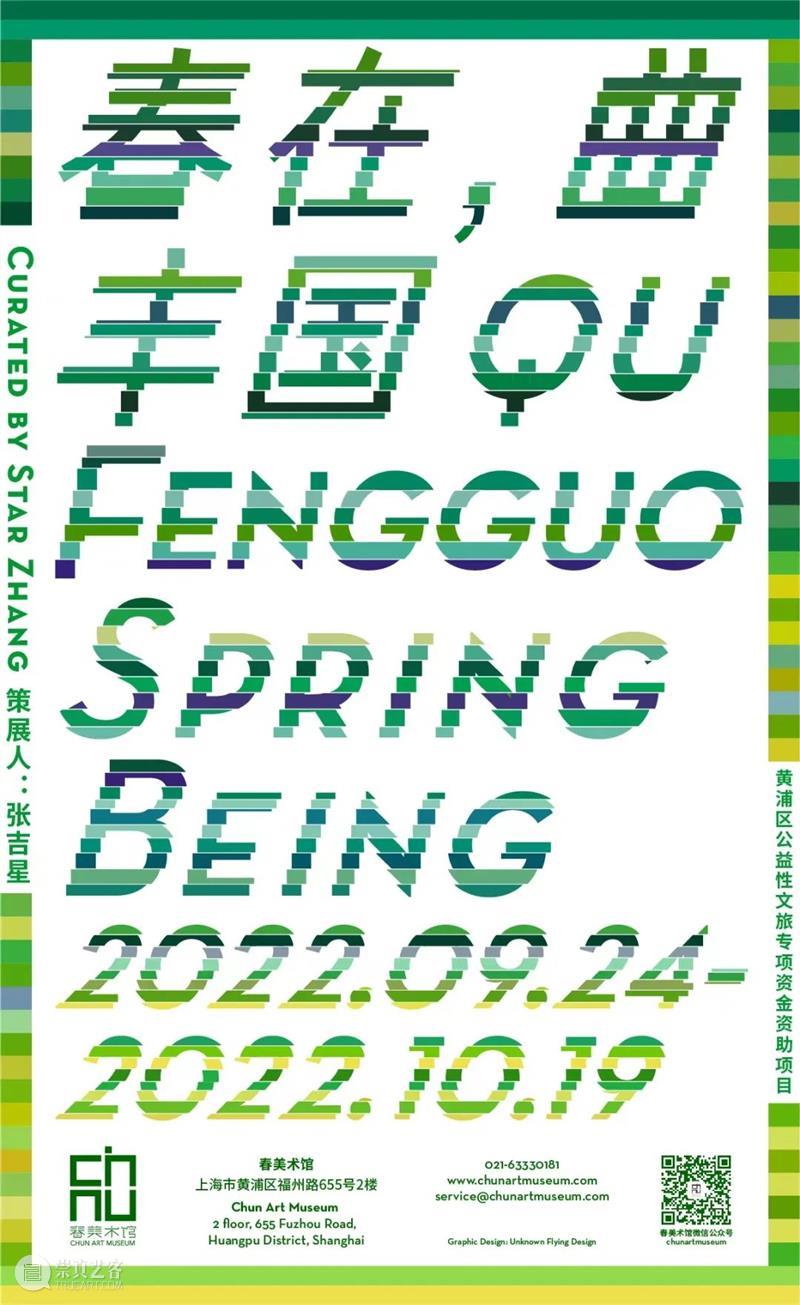

本届文献展的策展单位是印度尼西亚的ruangrupa,这是文献展创办67年来首次有来自亚洲的策展单位,也是首次由艺术团体而非专业策展人负责筹备策展。吸引文献展的国际委员会评审的,是ruangrupa的lumbung概念,直译为“米仓”,是一种印尼社群集体共享的粮仓。在ruangrupa看来,艺术也能以这种形式展开。

▲ 艺术家团队及ruangrupa在ruruHaus, 摄影:Nicolas Wefers,图片来源:kunsthallebielefeld INS @Nicolas Wefers

▲ 早期 ruangrupa 在雅加达南部的工作室

▲ 菠萝核在Hübner楼上的自助餐厅和影像装置

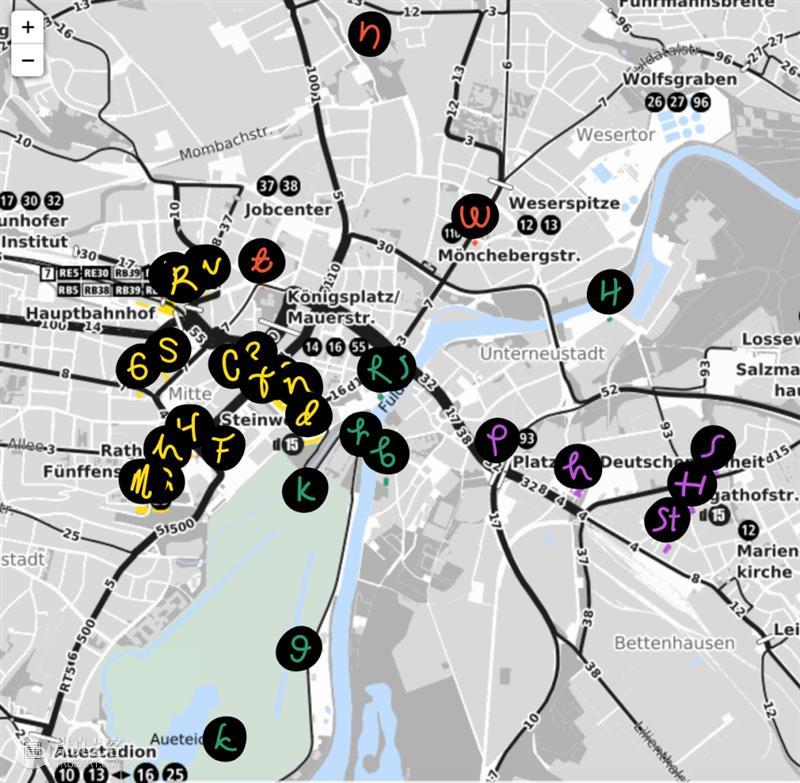

Ruangrupa的策展方式是这样的:他们首先邀请世界各地共14个艺术团体组成核心队伍,再通过他们邀请约50个艺术团体,后者又继续邀请其他艺术家……以这种金字塔式的方式,最终有近1500位艺术家参展——几乎是上届文献展的十倍。

▲ 罗马尼亚艺术家丹・皮乔沃维奇分享了他对于品牌、身份形成以及赞助的探究 © 拍摄:Haupt & Binder,致谢Universes in Universe

▲ 乌兹别克斯坦艺术家萨奥达特·伊斯梅洛娃作品《奇尔坦》 © 拍摄:Haupt & Binder,致谢Universes in Universe

在此基础上,Ruangrupa将策展权力下放到其他团体,允许由他们来决定参展作品、活动等,以小组的形式自行协调,以体现“米仓”的这种共享集体机制。也正是基于这种策展方法,本次文献展才得以拥有覆盖整个城市的规模。

▲ 第十五届卡塞尔文献展展览现场,2022,图源网络

但由此所带来的弊端显然也很明显:

1、策展方无法掌握展览全貌:由于参展人数众多,并且不是由Ruangrupa直接选出,却有着较大程度的自由权力,容易造成内容审查上的失误;

2、展览大主题很难明确:获邀参展者关注的议题彼此迥异,容易形成各自为论的局面,而策展方却无法直接协调他们的展出主题;

3、行政执行程序冗余:超预期的参展人数所带来的不仅是热闹,也是忙碌,在缺乏中央执行力的分散机制下,行政能力低下,致使工作人员彻夜加班不休。

就其结果来看,似乎本届文献展与其说是一个庞大的艺术展览,不如说是一场对实验性社会结构的艺术模拟,其背后是策展团队庞大的野心。

▲ 第十五届卡塞尔文献展的赞助单位

艺术的去中心化 是顺应时代,还是逆流而上?

是顺应时代,还是逆流而上?

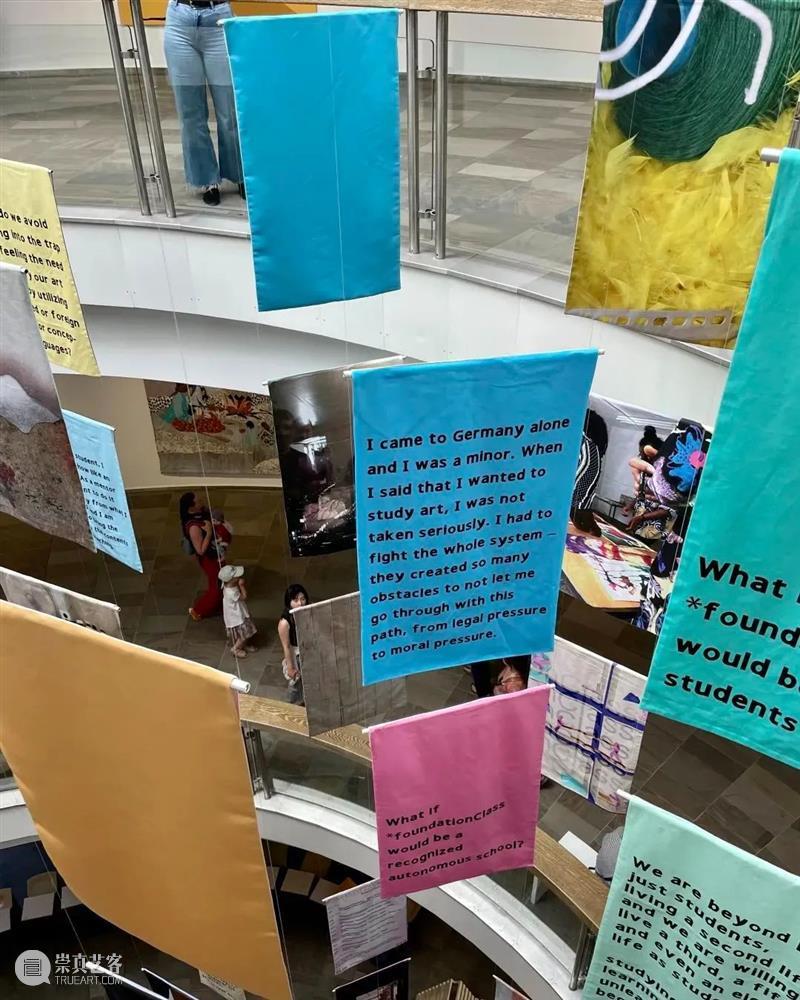

随着区块链技术的兴起,“去中心化”的概念成为诸多领域的时下热词,艺术也是如此。本次的策展团队ruangrupa的宗旨就是希望本届展览能够做到去中心化,而这实际上是对当今极度中心化的艺术体制的反思:艺术机构与策展人把持权力过大,艺术家的意志不受尊重,观展公众更是缺乏话语权……

▲ rungrupa以mini-majelis结构和时区对艺术家进行分组 © ruangrupa

本届文献展上,ruangrupa提出了一系列的关键词列表,其中除了lumbung(米仓)以外,还有一个重要的主题,即nongkrong,在印尼语中是“一起玩”的意思。通过这两个关键词,ruangrupa将艺术语境下的关系描述为互相支持,并将展览定义为一个分散的、去中心化的资源分配结构。

▲ 观众在Gudskul展览现场参加棋类游戏

就是基于这样一种所谓的“公地艺术”,介于艺术实践和政治斗争之间的合作性和参与性交流形式,却为何会引起本届文献展的反犹丑闻?事实上,或许正是ruangrupa的这种策展方针,为其带来了不可逆的后果。

▲ ruangrupa 现在的工作室 © ruangrupa

▲ 本届文献展的星球高峰会议现场

艺术史学家约翰·罗伯茨曾指出,共同生活的私有化既是意识形态上的,也是经济上的,使这些实践社会化有助于建立对自我异化的防御措施。问题是,当这一去中心化的理想模式遭遇现实处境时,潜在已久的内在摩擦将持续发酵。

▲ 在第十五届卡塞尔文献展发布会上,策展团队ruangrupa为艺术家鼓掌

1955年,卡塞尔出生的策展人阿诺德·博德为了重振德国战后的艺术界而创立了文献展,最初,文献展通过展示被纳粹谴责为“堕落艺术”,并被禁止在公众面前展示的前卫现代艺术而脱颖而出。后来,它演变成一个为期100天的全球艺术活动,以特定地点的实验性项目而闻名。

▲ 卡塞尔文献展主展馆,弗里德利希阿鲁门博物馆

尽管ruangrupa指出他们希望借文献展解决“当下的伤害,特别是植根于殖民主义、资本主义或父权制结构的伤害”,但这个崇高的目标与文献展本身背后的组织相冲突,后者的创建是为了设计新的国家身份,并宣称地缘政治的影响力。

▲ 澳大利亚原住民艺术家理查德·贝尔的计数器显示澳大利亚政府欠原住民的债

▲ 古巴的汉娜·阿伦特行动学院艺术小组文献展厅

▲ 刚果的Waza艺术中心在弗里德利希阿鲁门博物馆的放映区

但无论如何,我们在本届文献展上还是听到了足够多的声音,他们来自于世界南方,来自于往往被主流商业艺术所忽视的一隅“荒地”。通过基于尊重的相互学习,第15届文献展兑现了ruangrupa对呈现“非欧洲观点”的承诺,对其的摇摆不定和过激的反应只是以最显而易见的方式,肯定了本届展览首先要回应的霸权主义与官僚主义的荒谬性。

▲ 集体研究与当代艺术生态系统“古斯库尔”(意为“好学校”) © 拍摄:Haupt & Binder,致谢Universes in Universe

或许这可能是文献展最后一次以这种形式呈现,但无论德国政府与舆论如何质疑、批判这次展览,收藏家们始终都明白这一点:接待你的系统并不一定会喜欢你。他们总会再回到卡塞尔,回来重新明确他们的目标,并分享他们的经验。

▲《水系避难所#3》里所举办的工作坊活动,讲述草原的生态故事

对于艺术的去中心化,或许目前这样就已经足够了。

▲ 空荡荡的弗里德里希广场

经典回顾

And More

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享