滨线运动

文/艾利卡·博森(Erika Balsom)

翻译/谢树宽

校对/孙纪元

本文收录于e-flux, Issue #114, 2020

原文链接: https://www.e-flux.com/journal/114/384105/n-a/

特别感谢本文作者对于本译文的独家授权与支持

本译文版权由无空间保留,转载使用需征得许可

风扯动我的衣袖

双足陷入沙中

我站在土地触碰海洋的边缘

二者交迭

温柔地会合

在他时他处狂暴冲撞

——葛洛莉雅·安莎杜娃(Gloria Anzaldúa),《边境/荒界:新美斯媞莎》(Borderlands/La Frontera: The New Mestiza,1987)1

阿席勒·穆班布(Achille Mbembe)主张我们活在一个“脱离民主的时刻”。这个时刻的特色在于它创造“自外于关系的世界”(world outside relation)的狂暴驱力,以高墙和围篱为区隔,否认行星上的纠缠。2这种割裂规模巨大、又与个人息息相关,甚至可能存在于看似同一阵营之间。如果说,开创新的方式来对抗这股力量是当今迫切的需要,那么我们可否以某些类型的非虚构影片——它先天是影像制作的关系形式——做为处理的工具?“滨线运动”这个由奎郭利·卡斯特拉(Grégory Castéra)和我共同策展的2020年台北双年展影片计划,是对这个巨大问题的小小响应。

胡台丽,《兰屿观点》,1993

图片由艺术家提供

对穆班布而言,边界是“无连结的死亡空间,它否定了共通的人性、否定了我们共享唯一的星球,在这星球上我们因共同境况之无常而连结在一起。”3边界是民族国家实际的界线,也是更广泛且无所不在之敌意的概念性标志。滨线也是一种边界——但它是不同寻常的边界。即使滨线在某些方面具有“无连结的死亡空间”的功能,如穆班布说的,是统治当代生活的死因政治逻辑中有危害的一部分,但它的流动和不稳定寓含了不同的观点,它较接近于葛洛莉亚·安莎杜娃(Gloria Anzaldúa)开创性的作品《边境/荒界:新美斯媞莎》所谈的接触区(zone of contact)。在安莎杜娃看来,边界让二元思维松动,由矛盾与暧昧接管,多元的声音在此冲撞汇合,此单一的地域里有多重的、彼此牵连的世界并存。这里是汲取教训的所在。

“滨线运动”处理水陆交界之地的物质环境,也当它是世间生存之不确定和冲突的挑衅隐喻。滨线——这个代表毗邻、区分、和不止息运动的符号——让我们在现今的时代,借用马汀·圭纳(Martin Guinard)和布鲁诺·拉图(Bruno Latour)为2020年台北双年展所设定具挑衅性的题目“你我住在不同的星球上”,去思考共同生存的难题——这是我们要做也必须去做的。透过关注滨线不断变动的边界和栖息其中的生物,我们可以学习从生态的角度思考,理解在繁多的行为者之间存在的动态关系,藉以质问它们之间原先推定的区隔状态。这些动态关系时而和谐,但也可能充斥倾轧和暴力;滨线是看似相互对立的世界无止境进行协商之所在。

胡台丽,《兰屿观点》,1993

图片由艺术家提供

“滨线运动”这十八部在1944至2020年制作的非虚构影片,其中多数在最近五年内拍制,它们探索艺术家和影片摄制者如何处理在水滨地区发生的多重交锋,提出环境危机、本土性、殖民性、和社群的议题。4这些影片在丹尼尔·史帝曼·孟加聂(Daniel Steegmann Mangrané)所设计的空间里,以如潮水来去的六个循环周期呈现,试图让我们理解真实的特殊性和复杂性,以影像和文字做为协助这项任务的不透明媒介。它们透过各种不同策略——从观察、访问到推想式的虚构故事到论文形式——在严重分裂对立和权力失衡无处不在的情况下,面对打造共享世界的困难和渴望。在伤害与失落之后,它们设想修复与重生的可能性。

“滨线运动”的基本信念是,动态影像可透过真实和想象的方式把人们聚在一起,关注共同关切的对象:即现实本身。关切现实并非要肯定既有世界的美善与完备;相反地,是把建构新世界当成必要的指令。5共同的世界是个未来的视界,一个持续进行的方案;如汉纳·鄂兰(Hannah Arendt)所主张,它必须透过不同观点的交会持续建构。关注现实并不是为了支撑共识,接受即效性的空想,或相信任何言说是绝对而真确的真理。相对地,它应该是容许持续质问自己的观点,抗拒自己简化概念的直觉冲动,对易变的现象保持关注而不满足于既有。借用另一个圭纳和拉图在2020台北双年展提出的概念,这是藉由动态影像呈现超越任何个人、但所有人都置身其中的世界愿景,提供上演“外交新碰撞”的可能性。

*

在非虚构电影中讨论“碰撞”(encounter)这个概念时,多半它指的是影片制作人与其对象之间的关系。例如法蒂玛·托宾·罗尼(Fatimah Tobing Rony)在这个脉络下,认为传统的民族志学摒弃了制作“碰撞的历史纪录”而接受人类学家是“全知的局内人和一丝不苟的客观观察者”的理念。6同样地,郑明河(Trinh T, Minh-ha)把碰撞定义为“展示我如何能看见你,你如何能看见我,以及我们两者如何被看待”,她用开玩笑的语气点出,这很少出现在“关于‘他者’的优秀、严肃影片里”。7非虚构影片制作的历史充斥着被否认的碰撞、缺乏外交的探掘式研究。这情况也绝非仅限于过去:如今的电影制作人钟爱的反思姿态,并不足以让罗尼和郑明河所强调的问题一夕消失。尽管许多影片制作人凸显他们对伦理进步的探索,存在于拍片者与对象之间的权力、剥削和自我塑造错综复杂的动态回路始终仍需持续关注。

斯凯·霍平卡(Sky Hopinka),《马瑟尼:朝向海、朝向岸》(małni: towards the ocean, towards the shore),2020

图片由艺术家提供

“滨线运动”的影片建构了对抗、甚至明白质问某些民族志学传统否定碰撞的策略。在距离台湾本岛四十五海浬外的兰屿,胡台丽与一小群人坐在海滩上,在她的影片《兰屿观点》开场她提出了一个问题,直接建立了她的核心关怀:拍摄他者的影像代表什么意义?她问:“合作拍这部影片有什么感觉?”一人回答她的提问时说,人类学家在岛上的雅美(达悟)原住民族小区参与越多,伤害也更深。胡台丽始终把这个危险性记挂在心,她的影片特点在于它巧妙对抗了民族志研究工作中暗藏的暴力,思索摄影和权力之间关系、追求本真性的殖民欲望、以及当局者和局外人的界线。在《拉哥斯岛》,卡莉玛·阿莎杜(Karimah Ashadu)用极为不同的方式表达了类似的关切,她使用了她称之为“摄影轮动机”(camera wheel mechanism)的装置,以视觉呈现寄居海滩移民的失落无依。当摄影轮经过即将被市府拆除的移民临时居所,这个拼装的装置嘎吱作响,让我们注意它处于相对位置的凝视,它是内嵌于持续变动的地缘主体的一部分。

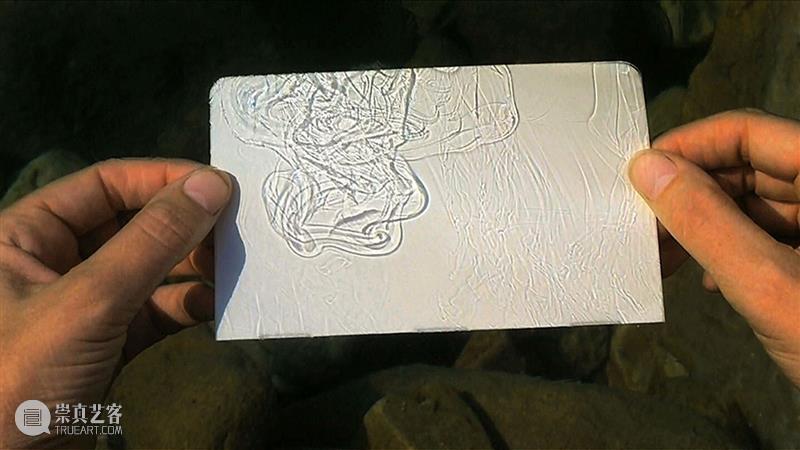

艾蒂丝·德金特(Edith Dekyndt),《死海绘图(第一部分)》(Dead Sea Drawings (Part 1)),2010。图片由艺术家,Kadist Collection,和Galerie Greta Meert 提供

第二组相互碰撞的世界与土地利用和环境破坏有关,它涉及到群体小区响应政府和企业可能、或已经危害到该群体健康和家园的开发计划。胡台丽和尤翰·范德库肯(Johan van der Keuken)捕捉到了反核抗议发生的过程,而碧翠丝·圣地亚哥·慕诺兹(Beatriz Santiago Muñoz)和土本典昭(Tsuchimoto Noriaki)则拍摄了缓慢暴力的后续影响,他们在有显著比例人口因污染导致疾病地区——分别是波多黎各的别克斯岛和日本的水俣湾——进行纪录工作。1965年,土本典昭开始了后来成为长期记录水俣湾及附近地区汞污染对于政治社会、环境、法律等面向带来冲击的工作。在总共十七部的影片中,土本典昭呈现窒素株式会社(Chisso Corporation)所属化工场排出的含甲基汞废水如何摧毁海洋生态,并导致食用污染海产的人严重神经病变和死亡。窒素株式会社和当地居民已经不是住在同一个星球上。《不知火海》(The Shiranui Sea)这部在1973年窒素株式会社因业务过失被判定有罪后拍制的影片,探索了这地区的日常生活。土本典昭呈现人与其他非人物种间的相互依存,两者同样脆弱易受伤害,但也具备应对灾变的坚毅韧性。

电影制作人和世界进行交锋,同时,影片也捕捉了世界的交锋。不过,最能够体现圭纳和拉图的“外交碰撞”的观点,似乎是第三语境的交锋:那就是观众和世界透过影片做为中介接口而出现的对抗。这是一个与交锋者的碰撞,在电影制作人和摄影机器的行动和态度导引下与现实建立的关系。在《着陆何处?》(Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime)一书接近末尾,拉图宣告了如今“创生另类描述”的必要性:他强调,“要建立一个世界秩序,首先要创造一个大致上可分享的世界,透过这个努力来进行评估。”8“滨线运动”的影片暗示了动态影像可用多种方式担负这项任务,参与部分的评估行动。说它是“部分的”,代表着它有不完全的 (incomplete)、依位置而定(situated)的双重意义,但不论如何它让世界变得更可分享而可做为协商暂时的基础。《不知火海》这类的影片的功能就类似汉纳.鄂兰桌子的譬喻,用来描述连结和分隔人们共享世界的中介事物,厘清时间来召开对共同关切对象的讨论,在影片之内、和银幕前的观众间扮演集会的论坛和多样观点的发声管道。9

佩姬·阿维许(Peggy Ahwesh),《最黑的海》(The Blackest Sea),2016。图片由艺术家提供。

“电影是为生者的纪录”,土本典昭的这句名言说明了他对于他的媒介在生态与关系问题上的理解,它涵盖了导演的活动、所有在影片中出现的人、以及它所面对的观众。这个概念不再把电影视为封闭的虚构故事、或是某位作者(auteur)的作品;在此同时,土本典昭不曾抛弃建构影片的责任,长时间与小区建立互动并且注意标注自己在小区中与他们的关系。如学者亚伦·杰若(Aaron Gerow)解释,土本典昭的声明意味着:

不只是电影的主体是生者和他们的环境,同时电影是由生者的作品所定义——这作品基本上是伦理属性的,涉及到不断自我反思电影、电影制作人和观者如何在环境中定义和自我定位,及如何连结到其他的生者。10

《不知火海》是一场大会议,在影片完成后也不会结束,而是透过它在世界的生命延展,观者根据影片所揭示的复杂生态定位自身的关系,并考虑它所描述的世界即是他们生存的世界。与影片的碰撞让观者进入与众多行为者(agents)的关系之中——包括电影制作人、电影机器、所有在片中所再现的人或其他——并随着现实的认知被开启甚或重新框架,探索透过接触转化的可能。做为生者的作品,纪录片不只是认证过去的“记述事实的言说”(constative utterance),也是“践履的言说”(performative utterance),有能力改变它们所描述的现实,观众一旦理解自身在共同环境里的位置,便有可能改变在世界生活的方式。就这层意义来说,世界与观者透过动态影像的媒介所发生的碰撞是真实的碰撞——它是一种交换、一次的协商——而不仅只是一个单向的传达。

影片透过形式的运作开启我们对现实的理解。“滨线运动”的影片虽然彼此不同,却同样致力于挑战主流框架里被呈现的现实。它们对形式的实验形成了美学的问题,这里指的并不是“美化”(aestheticizing)现实——有时它被错误地认知为对败坏的事物搽脂抹粉——而是aisthesis(希腊文“感受”):它要做的是探索我们与世界诸种事物接触时认知和感官的模态。在《死海绘图(第一部分)》(Dead Sea Drawings (Part 1))(2010),艾蒂丝·德金特(Edith Dekyndt)取一小张白纸放在水面下,纪录海水所含矿物质产生转瞬变化的折射光影。这个简单的动作显露清澈空无表面下的充盈饱满,具有创造细致、丰富波纹的能力。这是关于水的媒介创生可能的隐喻,它精确捕捉了整个计划渴望巡游于透明性(transparency)和提供工具性解释(instrumental explanation)这两座危礁之间的欲望,这二者在历史上构成纪录片传统里——当然也是有例外——重要的一部分。这些影片所致力并不是完整性和清晰,而是放大间隙、不确定性、迷走的细节、以及对现实的迷惑,以电影的形式让它们被理解和掌握,以提供集体的思考。

斯凯·霍平卡(Sky Hopinka),《马瑟尼:朝向海、朝向岸》(małni: towards the ocean, towards )

班·里佛斯(Ben Rivers),《缓慢作用》(Slow Action),2011。图片由艺术家与LUX,伦敦提供。

在这场大会合里头——影片和观者、及观者和观者彼此的会合——有着达成共识的可能性,但可能有摩擦和迷失方向;encounter(碰撞、交锋)这个词在字源上包含了有对抗意思的contra自有其道理。这类外交的碰撞,透过创造对现实可共享的描述,可以重新连结它的观者感受共同拥有的世界、成为巨大政治共同体里其中一员——这个共同体拒绝任何起源神话,而是按照埃姆班贝的说法,永远回到它“始终面对大海的开口”。11

(左)土本典昭(Tsuchimoto Noriaki),《不知火海》(The Shiranui Sea (Shiranuikai),1975,2时33分。图片由Seirinsha制片公司提供。

(右)周滔,《凡洞》,2017。图片由艺术家与Vitamin Creative Space提供。

Notes

写作者

艾利卡.博森著有《海洋感:电影与海》(An Oceanic Feeling: Cinema and the Sea,2018),并担任伦敦大学国王学院电影研究所准教授。

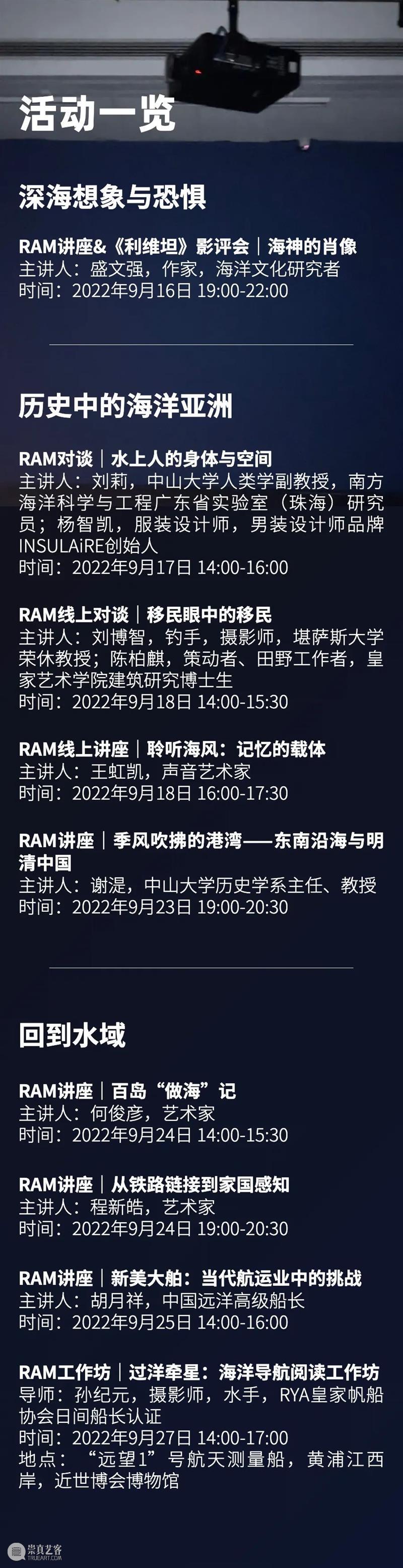

点击图片预约更多本周末活动!

点击下方海报了解全新项目内容 ⬇️

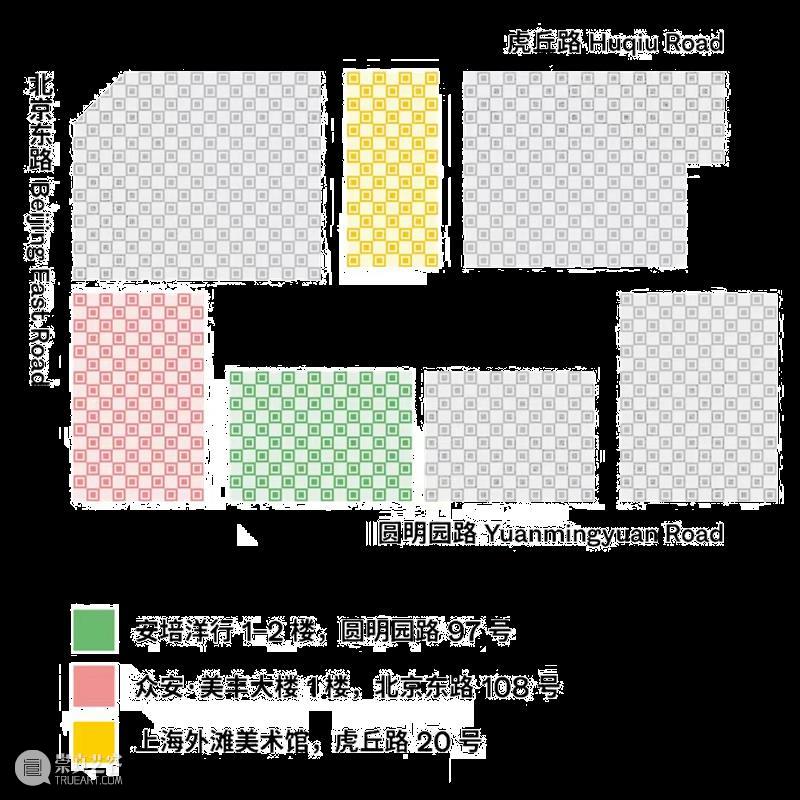

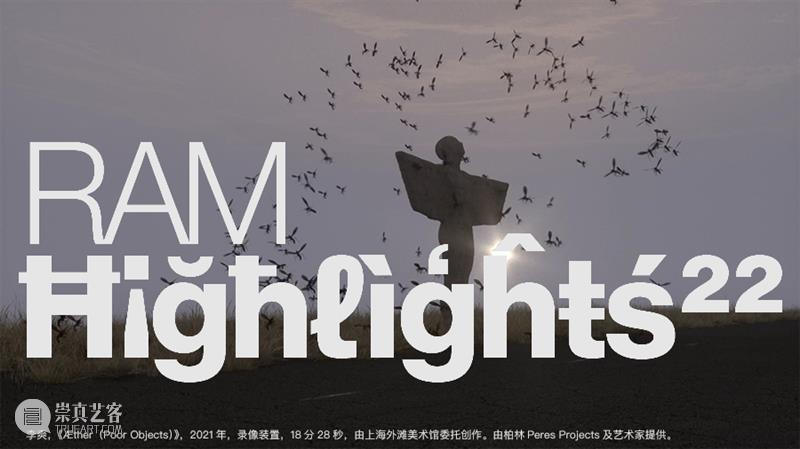

RAM Highlights 2022

"The Good Life" 美好生活

展期:2022年9月29日至11月20日

地点:安培洋行、美丰大楼、上海外滩美术馆

主办:上海外滩美术馆

特别支持:洛克·外滩源

体验支持:JNBYHOME

📍

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享