从社会史到图像科学

——马克思、本雅明与瓦尔堡

霍斯特·布雷德坎普,克里斯蒂安·约施克 文

李洋 译,肖瑶 校,译自 Perspective(2018 Dec), trans Bérénice Zunino, pp.105-122.

感谢“图像之书”公众号授权

“图像从来不是再现,从来不是镜像,它们建构了它们所再现之物。”

——霍斯特·布雷德坎普

约施克:为了开始这次采访,我想回到你的早年,即你在基尔、慕尼黑、柏林和马堡学习的最初几年。当时,您与《评论杂志》(Kritische Berichte)密切合作,是乌尔姆协会(Ulmer Verein)的成员。你年轻时的研究以政治图腾和艺术的社会史等主题为主,正是在那个时期,你出版了第一本书,即你的博士论文,1975年由苏尔坎普出版社(Suhrkamp)出版,题目是“艺术作为社会冲突的媒介”(Kunst als Medium sozialer Konflikte)。我们能否回顾一下你在1970年代初的这些机构里的经历?围绕《评论杂志》这段经历,有哪些人对你起到了决定性的作用?有弗朗茨-约阿希姆·维斯波尔(Franz-Joachim Verspohl),当然还有马丁·瓦恩克(Martin Warnke),他是你们的研究主管,还有Hubertus Gassner、Monika Wagner?你还读过什么?我总能想到卡尔·马克思,但也会想到阿比·瓦尔堡,这些主题是如何出现的,当时的政治和社会状况如何?

布雷德坎普:是的,事实上你已经在你的问题中提到了这种复杂的情况。从一开始,作为学生反叛那一代人,我是在1967年开始学习的,既希望彻底改变整个大学,也希望彻底改变艺术史学科,使其开放,使其更具有现实意义,也希望将其与当今时代的问题明确地联系起来。在我的学校教育中,我对艺术和艺术史表现出浓厚的兴趣。在海军服役之后,我开始了三个学期的学习,没有任何具体目标:我开始学习医学,然后我发现了社会学、人类学和精神分析。我在这些不同的学科中选修了几门课程,包括统计学,后来才学习艺术史。那时候,我对一切都很好奇。当我开始认真学习艺术史时,这一点也没有改变。在马堡,我在基尔、慕尼黑和柏林的大学就读后完成了学业,尽管当时人们对马丁·瓦恩克(Martin Warnke)有激烈的敌意,但他还是被选为艺术史教授,这形成了一种特别紧张的政治气氛。

约施克:马丁·瓦恩克是如何以及在什么情况下当选教授的?

布雷德坎普:这标志着一场没有人预料到的学术复兴的开始。1970年4月在科隆召开的艺术史学家大会上,马丁·瓦恩克在语言研究的基础上表明,自1945年以来在德语世界实行的艺术史研究,实际上延续着提倡对作品进行高度等级化和超个人的描述与分析,也就是说,自上而下,从整体推导细节的方法。他的评论引起了巨大的反响,他甚至认为自己在艺术史学界上已经没有前途了(图1)。在成为各方媒体恶毒攻击的目标后,他决定放弃艺术史。在他申请教职的马堡大学,他写信给聘任委员会主席、艺术史学家赫尔曼·乌森纳(Hermann Usener),告诉他自己想撤回申请。乌森纳回答说:“我收到了一封有趣的信,我将把它保存在我的个人邮箱里”,没有接受他撤回申请的要求。后来得知,乌森纳与公法专家沃尔夫冈·阿本德洛特(Wolfgang Abendroth)和社会学家海因茨·毛斯(Heinz Maus)一起,参加过反纳粹的抵抗运动。鉴于战后的政治形势,透露这一承诺是不明智的。对乌森纳来说,瓦恩克的参选代表了一个实现他不得不放弃的立场的独特机会。这是一个天赐的机会。他在瓦恩克被授予教授资格后因心脏病发而去世,他没有能出席他的选举,但他是支持瓦恩克的主要推手。这在马堡大学打开了一个缺口,批评艺术的大部分历史都落入了这个缺口。在马堡这场“偶像破坏”风暴中,这个非常特殊的时刻让当时所有参与的人都难以忘怀。

图1:马丁·瓦恩克《科学与世界之间的艺术作品》1970年第一版封面

约施克:您能谈谈科隆艺术史学家大会吗?

布雷德坎普:除了许多其他经历之外,科隆大会对我来说是一个特殊而难忘的时刻。我作为Kunsthistorische StudentenKonferenz(KSK,“艺术史学生会议”)的发言人,与Herbert Molderings、弗朗茨-约阿希姆·维斯波尔和许多其他人一起,在决议和讨论中呼吁对艺术史进行深刻的更新和改造。作为发言人,我激起了几乎是身体攻击的反应。利奥波德·埃特林格(Leopold Ettlinger)是文艺复兴时期的著名学者,他在流亡后第一次回到德国,对这一点认识得很清楚。在他开始主持他的部分之前,他叫住了我:“布雷德坎普先生,我已经注意到了这里发生的一切,只有你和我一起领导我的部分,我才会主持。”我永远不会忘记,当这位可敬的人走到话筒前说:“亲爱的同事们,我宣布本届将由我和布雷德坎普主持”,房间里的人对我的厌恶与它的热情一样令人印象深刻。在我看来,一个已经很老的前流亡者的这种姿态似乎具有很强的象征意义。我和维尔纳·霍夫曼(Werner Hofmann)有过同样的经历,他在汉堡以同样的热情捍卫艺术和人文科学的自主性以及批评精神。

约施克:您是来马堡做论文的,还是在马丁·瓦恩克当选前就已经是那里的学生?

布雷德坎普:没有。科隆艺术史学家大会还产生了其他影响,到处都在说,在那里发言的学生领袖们将没有机会完成论文了。瓦恩克写信给弗朗茨-约阿希姆·维斯波尔:“如果你有任何困难,你应该知道,马堡的大门向你敞开。”维斯波尔于1972年离开科隆去了马堡,他给我写信说:“在这里我们可以自由思考。那时我在柏林,我也离开柏林去了马堡,所以我下意识地决定去马堡,而我从未后悔过。”(图2)

图2:瓦恩克、布雷德坎普与维斯波尔1974年在马堡合影

约施克:格哈德·沃尔夫曾经说过,正是通过《记忆女神图集》(Mnemosyne Atlas),瓦尔堡展示了自己,而你正是通过《马堡照片档案》(Bildarchiv Foto Marburg),开始了对“图像科学”(Bildwissenschaften)的理论研究。你能说说这个档案计划,并解释一下它在当时的艺术史方法论中发挥了多大的作用?

布雷德坎普:马堡照片档案是理查德·哈曼(Richard Hamann)在第一次世界大战前开始建立的艺术照片集,并很快成为世界上最大的照片集之一(图3)。当时,有人说要把这个摄影档案转移到马堡的美术馆。我们用了几天时间,梳理大学的档案,直到Franz-Joachim Verspohl找到了规定摄影档案之永久归属的大学文件。这对冲突的结果是决定性的。在这批作品的帮助下,我们系统地检验和分析了每个复制品都是自成一体的原创作品这个事实。曾跟随马丁·瓦恩克做过关于复制艺术(Reproduktionskunst)的论文的卢茨·霍西格(Lutz Heusigner)接管了马堡照片档案馆的管理,他对档案的现代化做出了重大贡献,将其保存在微缩胶片上,然后在早期阶段就开始了数字化计划。

约施克:而这就是政治图像的主题是如何产生的?你是如何得出这个概念的?马堡的摄影档案是构成这个的基础,还是你后来对它感兴趣?

布雷德坎普:是马堡给了我决定性的推动力,但事实上这个主题从1960年代起就主导了整个批评艺术的历史。政治图腾是在我学习的慕尼黑提出的要求的一部分,然后当然是在柏林。我在1969年到1970年到了柏林,当时正值激化的高峰期,或许也是学生运动衰落的开始,当时出现了第一次内部分歧,这总是导致新的激化,在某些情况下,令人担忧。在慕尼黑,政治反思和反资本主义的动态已经非常激烈,以至于我所在的团体被撕裂了。他们中的一些人转向了恐怖主义。我永远不会忘记我们关于是保持“资产阶级”还是转入地下的艰难讨论。仅举一例:参与这一运动的一名学生去罗得西亚参加反对伊恩·史密斯的抵抗运动,然后就消失得无影无踪。

图3:马堡大学艺术大楼2016年

约施克:你属于哪个运动?

布雷德坎普:我是在德国社会主义学生联合会(SDS“德国社会主义学生联盟”)的圈子里。在艺术上,在慕尼黑,我与Geflecht小组(图4)关系密切,这个小组本身与Spur小组有关,那个小组是革命的表现主义运动,其成员因犯有亵渎罪而被监禁。莱纳·昆泽尔曼(Rainer Kunzelmann)在柏林成立协会之前就是这个团体的成员。Geflecht艺术家团体的负责人是Thomas Bachmeier,他在慕尼黑美术学院不太受欢迎。正是在这些圈子里,我很活跃,政治化到我的指尖上。然后到了柏林,在那里我的深刻印象的第一个事是听到托洛茨基主义者欧内斯特·曼德尔(Ernest Mandel)在技术大学一个喧闹的演讲厅里呼吁进行世界革命,然后我从这种动荡的气氛中转移到了马堡的和平氛围中。正是在那里,我度过了最美好的时光。在马堡,当你买果酱或萝卜的时候,他们会开始和你谈论市场上价值形式的辩证法,知识分子的生活是令人难以置信的紧张。正是在这种真实性的氛围中,政治图像学诞生了。与德国研究有联系,海因茨·施拉弗(Heinz Schlaffer)围绕歌德的《浮士德》和马克思的《资本论》之间的比较做了一次传奇性的演讲,格特·马腾克洛特(Gert Mattenklott)带着他对比尔兹利和新艺术的研究来到这里。这就是全部。然后我在汉堡得到了一个助教职位,稍后马丁·瓦恩克被任命为那里的教授。由于这所大学是阿比·瓦尔堡的《记忆女神图集》的范本,政治图像学因此变得系统化。

图4:Stephan Schmidt-Wulffen主编的1991年画册封面

约施克:当我们阅读您的第一本书《艺术作为社会冲突的媒介》(Kunst als Medium sozialer Konflikte, Suhrkamp, 1975)时,我们注意到其中也有很多关于社会秩序和政治经济的讨论,可以感受到历史唯物主义的影响,马克思发挥了重要作用。但瓦尔堡当然是来自一个完全不同的知识背景。早年在柏林和马堡的时候,你有没有想过阿比·瓦尔堡?还是你对瓦尔堡的兴趣是后来才有的?

布雷德坎普:不,他很早就是使恢复艺术史图像成为可能的一个重要部分,正如瓦尔特·本雅明所说,在1933年之前,艺术史一直是德语世界的人文科学的希望,特别是李格尔(Aloïs Riegl),是他的一个决定性的灵感来源。当然,我们也从非正统的创造性马克思主义的角度来阅读所有这些文本。关键是要发展一种历史唯物主义,从僵化的基础设施与上层建筑模式,转向更多的流动模式。在这种模式中,上层建筑不仅被动地反映基础设施,而且以一种对立的关系影响社会进程。在某种程度上,批判理论保护我们不受正统马克思主义思想的影响。当我重读我的博士论文时,人不应该自我陶醉,我想在这里说明,它包含了无数的语言错误,可我告诉自己,从方法论上讲,我今天仍可以认可当时的做法。我想尝试把僵化的历史基础(也可以说是唯物主义的)转变为一种动态的形式,上层建筑在其中发挥积极的作用。今天我仍会坚持这一点。基本上,我对“图像行为”(Bildakt)方法的前提是存在的。批评理论和对流亡文学重新产生兴趣,部分是来自于瓦尔堡学院的流亡者的兴趣,将阿比·瓦尔堡本人带到了前台。由于他在1929年去世,他免于移民,但他的学生和同事几乎都移民了。

约施克:在瓦尔堡周围的人中,你读得最多的是哪些人,你被哪些人“重新征服”了?恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)、埃德加·温德(Edgar Wind)?

布雷德坎普:恩斯特·卡西尔要更晚一点,因为当时我们更多地把他看作是一个拒绝从他的奥林匹斯山下来的神(这完全是一个错误印象)。埃德加·温德从一开始就是不可或缺的,特别是因为他在文艺复兴方面的伟大工作。还有埃尔温·帕诺夫斯基(Erwin Panofsky),他后来对皮埃尔·布尔迪厄产生了一定的影响,他对帕诺夫斯基的习性理论不是完全陌生的。当然还有威廉·S·赫克歇尔(William S. Heckscher),因为他有无政府主义者和语言学家的双重身份。这些是最重要的名字,然后还有来自马堡的霍斯特·沃尔德玛·扬森(Horst-Woldemar Janson)和理查德·克劳特海默(Richard Krautheimer),他们的自传我们今天仍然可以推荐阅读。

约施克:西奥多·W·阿多诺扮演了什么角色?

布雷德坎普:一个决定性的作用。阿多诺在很大程度上防止了我们这一代人被斯大林化。但阿多诺不愿意对大众传媒感兴趣,这种不情愿在当时被部分误解,又使我们远离了他。因为我们立即关注了它们所带来的非常当代的问题。广告作为艺术史研究的对象,在1970年代开始成为一种时尚。没有阿多诺,这整个讨论就不会是这样。

图5:美因茨市1390年和1405年教堂的圣母雕塑

约施克:于是本雅明重新调整了阿多诺定义的边界?

布雷德坎普:对我来说,到目前为止,有两件事是最重要的:本雅明是一个取之不尽、用之不竭的灵感来源,但在他最著名的文章中,如果你可以这么说,他给出了一个错误的解释。在我1975年完成学业后立即组织的一次展览中,我与赫伯特·贝克(Herbert Beck)争辩说,本雅明在写关于机械复制的文章时走错了路(图5a-b),其实大量繁殖并不会破坏“灵韵”(Aura),而是建立一种新的“灵韵”。每一个复制品都有自己的光环,在参考原作的同时,也体现出自己的特点。我们准确地分析了本雅明的文章是在1936年人民阵线下的巴黎写出来的背景。他与布勒东一样,(写这篇文章)的目的是在1935年巴黎国际作家大会之前,避免人民阵线的斯大林化。在这种情况下,瓦尔特·本雅明发展出他的理论,这个理论大致遵循着托洛茨基式的上层建筑的永恒革命的模式,媒体技术的发展中隐藏着导致电影的革命力量,这是他文章的主要观点。此后不久,本雅明在他的《摄影小史》一书中写到了完全相反的内容,他在书中为摄影赋予了一个极其敏感的光环。因此,他那篇关于技术复制的文章必须在准确的历史背景下解读:那其实是一篇政治声明。1963年,汉娜·阿伦特重新出版这篇文章后,这成为安迪·沃霍尔和艺术复制生产的“神谕”。在我看来,这是导致几代艺术史学家和媒体理论家误入歧途的原因。我仍然怀着极大的钦佩之情讨论这篇文章的内容,但无济于事。

图6:汉堡的瓦尔堡宅邸

约施克:让我们试着在你的传记中向前推进一点。你到达汉堡。这是你与马丁·瓦恩克和其他同事的一次重要经历的开始,当你离开马堡去汉堡时,对你来说有什么变化?你会如何描述这一点?

布雷德坎普:首先,在汉堡发生了无情的争斗。在那里担任教授的沃尔夫冈·舍内(Wolfgang Schöne)以我的论文不被接受为由,对我的当选提出上诉。

约施克:它已经被出版了吗?

布雷德坎普:是的,沃尔夫冈·舍内也领导了一场反对瓦恩克当选教职的无情斗争。汉堡大学在极度保守的一派和改革派之间纠结。Klaus Herding、Hermann Hipp、Bruno Reudenbach、Monika Wagner等人组成了一个令人难忘的合议委员会,伟大的瓦尔堡研究者迈克尔·迪尔斯(Michael Diers)和该市艺术馆馆长维尔纳·霍夫曼(Werner Hoffmann)也加入了合议委员会。霍夫曼是一个令人钦佩的困难人物,他给我留下了深刻的印象,他的展览已经成为传奇:《路德及其对艺术的影响》(Luther und die Folgen für die Kunst)是一个观念上的壮举,怎么赞美都不为过。致力于“1800年前后的艺术”的(九个展览)周期改变了历史表现的方式。然后是我们已经提到的对瓦尔堡的再发现,以及使瓦尔堡宅邸(Warburg-Haus)再次成为这座城市知识生活的中心场所的倡议,就像它当年一样。马丁·瓦恩克主要负责此事,我也帮助了他。

约施克:你能再简单地说说吗?瓦尔堡宅邸是如何重新开放的,或者说是如何重建的(图6)?

布雷德坎普:我们首先去了瓦尔堡银行(现在的M.M.瓦尔堡公司),它首先向我们打开了大门。但瓦尔堡家族的代表,本身也受到了历史创伤,争辩说:“你们有我们的全力支持,但我们不会在财政上参与这一举措。”因为考虑到罪责的分量,赔偿的责任落在了别人身上。对于汉堡城市,对于德国,而不是对银行来说,它已经遭受了驱逐的伤害。在这之后,我开始组织1990年的瓦尔堡研讨会,当时负责研究的参议员英戈·冯·明希(Ingo von Münch)的第一反应是,经过简短的讨论,答应给我2万马克,这在当时是一笔不小的数目,用于组织这次研讨会,这次研讨会取得了巨大成功。结果,马丁·瓦恩克获得了莱布尼茨奖,并能够提供超过一百万马克用于购买该房屋。市政府再也无法抗拒公众和财政压力,让出了购买瓦尔堡房子所需的其余款项。因此,正是由于瓦恩克、我和这座城市的共同努力,瓦尔堡大楼才再次归学术界所有。

图7:德勒兹《褶子:莱布尼茨与巴洛克》中的插图(1988)

约施克:你在1990年代初就已经来到了这里。如果我们读一读你的书,稍微研究一下你的传记,我们可以看到当时的一个转折点:《古代的乡愁:雕塑、机器与珍奇屋》(La nostalgie de l'Antique : statues, machines et cabinets de curiosités)一书专门介绍了作为自由创造自然和艺术知识的场所而设想的珍奇屋的历史,为知识史作品的大量生产铺平了道路。但这个转折点(这是我的看法,这也是我的问题)并不像人们想象的那样是突然发生。1980年代初,当你在博马索的花园工作时,你采取了一个结合普遍秩序、自然和艺术的主题。你是如何想到这个想法的,当时对你来说最重要的作者是谁,他们引导你走上这条道路:自然——艺术——珍奇屋?

布雷德坎普:原因是个人的,我与赫伯特·贝克(Herbert Beck)的友谊以及我与法兰克福的利比豪斯(Liebighaus)的联系,我在那里设计了1975年到1976年的展览“1400年前后的艺术”(Kunst um 1400),我们刚才提到了这一点。我还参与了利比豪斯(Liebighaus)的其他展览的设计,比如温克尔曼在为罗马的阿尔巴尼别墅(Villa Albani)工作时编订的古物目录,我参与了第一卷修订。参与阿尔巴尼别墅的重建工作,及其藏品和花园设计的图像学方案工作,让我熟悉了19世纪的宇宙模型,让我延伸到对珍奇贵的研究,两者几乎同时进行。一方面,这激发了我对花园的兴趣,另一方面也激发了我对博物馆历史的兴趣。之后,我从未停止过对园林历史的研究。

约施克:而直到最近,在你关于莱布尼茨和赫恩豪森(Herrenhausen)的书中?

布雷德坎普:罗马的阿尔巴尼别墅的花园,来自18世纪下半叶,呈几何状。后来,我对它反面的模型——博马佐(Bomarzo)的无政府主义、乡村风格的英国花园,也产生了兴趣,并在1985年写下了我认为是关于这个主题的最美丽的书。早在景观花园出现之前,博马佐就包含了作为伊壁鸠鲁式园艺设想的英国花园的所有标准。因此,我有了花园的两极:不规则的英国花园和与法国有关的规则花园。我从一开始就意识到,法国或荷兰的几何花园和英国的不规则花园之间的二分法是一种人为的对立。通往现代性的道路有两条。景观花园并没有像传统花园历史的宏大叙事所宣称的那样,以线性方式取代法国几何花园。正是在阅读米歇尔·福柯的《词与物》(Les Mots et les Choses)时,带着最大的钦佩,但也带着非常批判的眼光,这种宏大的叙事对我来说变得非常清晰,我采取了相反的观点。

约施克:例如,在你的《古代的乡愁》一书中?

布雷德坎普:我那本关于珍奇屋的书明确地针对福柯,我认为这是向他致敬的唯一适当方式。我没有看到“人的终结”这一终极目标的修辞被实现了。我试图在互动、宇宙论或一元论模式的不变回归的基础上,以任何形式发展另一种历史的表述。在语义被抽象化或脱离事物之后,它们总是以一种新的形式重新组合。这就是为什么我以互联网结束我的书,这个数字重新安排了宏观世界,不仅在其微观层面,而且现在也在技术上和视觉上。

约施克:这也是你对自己关于达尔文进化模型的书的看法。

布雷德坎普:是的。在我看来,达尔文并不代表一个激进的结束或开始,他在许多方面借鉴了传统的自然史。他揭示其灵感深度的一种方式是通过他对珊瑚语义的引用,他用它来形象地描述物种的进化树。珊瑚是奇珍异宝柜中的核心物品,将达尔文与古老的习俗联系起来。

图8:伽利略绘制的1612年5月3日太阳表面图

约施克:当我们在你所写的各种研究中看到科学史和艺术史的接近时,我们也会想到其他哲学家。我特别想到了保罗·费耶阿本德(Paul Feyerabend),他是影响你的读物之一吗?

布雷德坎普:是的,我在从事启蒙前哲学和自然史的工作中很早就读过费耶阿本德,我非常积极地接受了他。就伽利略而言,费耶阿本德的《反对方法》是面对教会在十九世纪文化大革命中受到的无情谴责而对其进行的改造。他开放和质疑基本的、不可动摇的解释形式的方式给我留下了深刻的印象,使我能够重新审视伽利略。保罗·费耶阿本德在早期阶段对我研究伽利略的图画起到了根本性的作用。

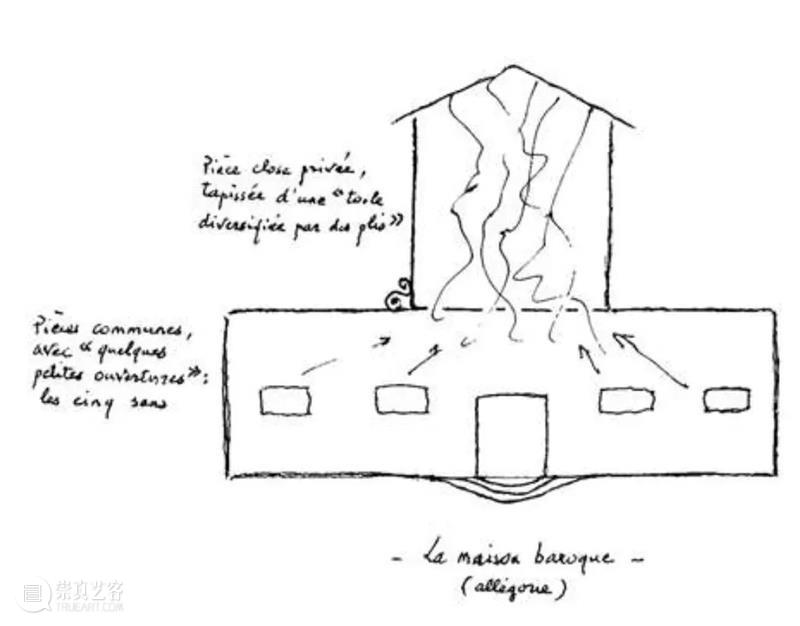

约施克:我想转到另一位作者那里去。在你对莱布尼茨、自然和艺术的戏剧以及达尔文的进化模型的研究中,你实际上接近另一位法国哲学家:吉尔·德勒兹。你对莱布尼茨的研究以一个关于褶皱主题的典故开始,而这是德勒兹的作品。你关于达尔文的书,将达尔文的进化图解读为灌木丛的形式。当然,人们在这里想到了德勒兹在他的《千高原》(Mille Plateaux)一书中描述的根茎类形式。但如果你在书目中提到它,你在文本本身中就不怎么提到它。

布雷德坎普:是的,那是真的。我对德勒兹的重视不是一蹴而就的,它一直持续到今天。当我写关于莱布尼茨的书时,他也许是唯一得到我青睐的作者,但我也感到失望。我对德勒兹情有独钟,因为他也许是唯一一个真正掌握莱布尼茨思想的感性的人。我很失望,因为他在一幅画中把“从外部”到达大脑的图像视为来自下面(图7)。莱布尼茨在任何时候都没有暗示这一点。因此,德勒兹将弗洛伊德的模式嫁接到莱布尼兹身上,错过了一个决定性的洞察力。因为这种失望,我对自己说:他在决定性的时刻折断了标枪的枪尖。他对艺术先锋派的历史了解不多,是另一个我感到失望的原因。但这涉及到一般的法国哲学:法国哲学家大多限于沃尔夫林和经典作品。正是由于这些原因,我没有像我当然应该做的那样多地引用他的话。我想我今天可以说,如果我给德勒兹更多的突出地位会更公平。

图9:Catherine Feff的1993年到1994年间的Le Stadt Schloss

约施克:在献给莱布尼茨的《褶子》一书中提到了沃尔夫林。

布雷德坎普:德勒兹只知道沃尔夫林。我不反对他。沃尔夫林是一位复杂的思想家,由于他对图像理论的前卫思想的形式主义,他目前正享受着当之无愧的复兴。我自己在后来的书中对沃尔夫林有非常正面的评价,瓦恩克也是如此。但当我在写关于莱布尼茨的书时,我很失望,关于巴洛克的丰富多样的艺术史研究,对德勒兹来说可能很感兴趣,但他不太了解。我在写关于达尔文的书时,与德勒兹提出的“根茎”概念并行。

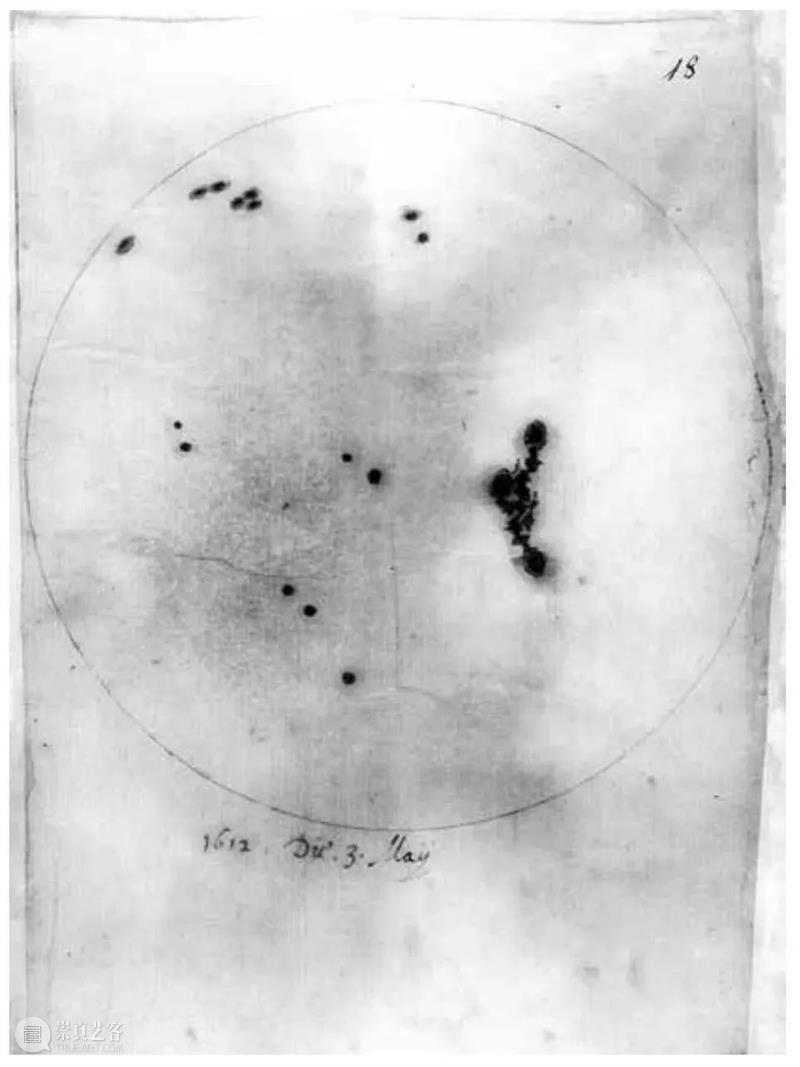

约施克:你的几项研究的方法,我想到的是关于莱布尼茨、达尔文和伽利略的研究,取决于一个概念:手的运动性作为一种思维方法。

布雷德坎普:是的,思维发生在身体的运动和大脑的运动之间的互动中。如果不考虑这两极,对知识理论的任何反思都是一元的,因此是错误的。这是我的观点,不是特别新颖。但长期以来,它在哲学的许多领域中一直是个大忌。这就是为什么我一直提到17世纪。今天化身哲学所推进的一切,在我看来,从一开始就存在于那个时期。一切都交织在一起。对伽利略来说,知识来自于手的运动,在他对月亮的水彩插图中,特别是在他对太阳黑子的画中。我花了整整一个星期在梵蒂冈看他的太阳黑子的水彩画(图8)。我想我是唯一一个人,到目前为止,没有其他人有这样的机会。在那里,你可以看到纸上的每一个铭文,线是如何产生思想的,思想又是如何产生线的。托马斯·霍布斯,另一个重要人物,是一个线条的思想家。在他关于修昔底德的著作中,他亲自绘制了地图。在《利维坦》中,他认为,如果没有视觉力量的支持,条约是无效的:“当没有视觉力量来保持他们的敬畏时”。这一思想与英国学术界的重要部分相矛盾,并引发了激烈的辩论。然后是莱布尼茨,他在《自然与艺术的戏剧》(Théâtre de la nature et de l’art)中依靠一个广泛的“角色”(caractères)概念,它可以是纸片、炭笔橡皮、各种模型、清单和数字表,引起真实的思考。它们使思想者更进一步。所有这些考虑都加强了我对知识理论的信心,这种理论考虑到了创作过程的自主性,并以其形式为指导。这就是图像行为的整个理论。

约施克:在这次采访中,我们来到了您生命中的另一个时期,当时您在柏林继续您的职业生涯。你在1993年被选为那里的教授。当时,柏林是一个正在进行柏林墙倒塌后重建的城市。但它也是一个有着研究人员、艺术史学家和艺术家之间长期合作历史的城市。我想到的是亥姆霍兹。亥姆霍兹是美术学院的形态学和解剖学教授。后来在弗里德里希-威廉大学担任职务。整个艺术领域都受到了科学家工作的影响。这两个领域之间有许多桥梁。柏林的天才之地是否为你创造了一种特殊的,也许也是刺激的氛围?在1990年代初,你是否已经感觉到,在艺术和科学之间的这种思维方式中出现了一些特别的东西?

布雷德坎普:这正是我的感受,最终和当时所有当选的人一样,在1992年到1993年,在大学里,当时德国刚刚统一,开始以新的形式存在。这是一种独特的体验。在这个叫做柏林的地方,你不一定要喜欢它,但它有一个不同于其他城市的特殊性,一个仍然结合了宏伟和破坏的历史印记,我今天仍然感受到它潜在的动荡。我原本不是柏林的粉丝,但这个城市是一个持续的挑战,我终于通过我最新的书完全调和了自己。

约施克:是《地中海上的柏林》(Berlin sur la Méditerranée)?

布雷德坎普:是的。在这本书中,我试图重构自1700年以来在建筑中不断固定对南方的怀念的举措。

约施克:在梦想与现实之间:你是如何从机构的角度体验柏林的?

布雷德坎普:我来到大学,立即担任了一个负责人的职位。在政治上,我能够,或者说我不得不有一个经验,导致我写下关于托马斯·霍布斯的书。我是作为一个自由思想家来到这里的,如果你愿意的话,有点像无政府主义者,我希望我今天仍然是。但我不只是体验到体制结构的实际价值,我也在理论层面上去思考体制。这是在第一个层面上真正出现的第二个层面,它是促使我写出《利维坦》一书和《柏林》一书的原因。这所新大学的创建非常复杂,可以比作一个国家的创建,一个微观世界。洪堡大学收藏品在1990年代的持续历史,也可以看作是一个珍奇屋,给我留下了深刻印象。

图10:芭芭拉·克莱姆在柏林城堡施工现场参观

约施克:这怎么会发生呢?你能告诉我们更多关于它的情况吗?关于大学藏品的历史,以及您通过各种展览和研究计划,甚至今天在您领导的Excellenzcluster框架内,以及通过该集群设计的各种展览来推广这些藏品的方式。我在想,例如,在马丁·格罗皮乌斯·鲍的“+展览”。

布雷德坎普:在我当选教授的几个月后,大学校长递给我一份名单,问我:“亲爱的布雷德坎普先生,你最重要的事情是什么?布雷德坎普,这是什么?”我看了看,说:我看了看,说这是一个现代的部分,现代的珍奇屋。她说:“不,这是你的大学。洪堡大学,它是一份清单。这是一份我们所知道的收藏品的清单。我们不知道哪些藏品是由各研究所保存的。我们不知道哪些藏品是由各研究所保存的。你会不会,你愿意为它们做一个清单吗?”我回答说,“我不需要一秒钟的思考就能使它成为我的”,我在未来几年的职业。于是就这样我与奥格斯堡的数学家约亨·布鲁宁(Jochen Brüning)(他被任命为柏林的教授,也是收藏品管理方面的专家)一起,在科内莉亚·韦伯(Cornelia Weber)的帮助下,对收藏品进行了清点,然后在马丁·格罗皮乌斯博物馆(Martin-Gropius-Bau)组织了“自然与艺术剧院”(Theater der Natur und Kunst)的大型展览,这实际上是将莱布尼茨的博物馆理念付诸实践。在这个经验的基础上,展览取得了巨大的成功。当涉及到如何设计将要重建的柏林城堡的问题时,我和当时的大学校长于尔根·姆利内克(Jürgen Mlynek)一起去了柏林-米特委员会(commission de Berlin-Mitte)。我指出,弗里德里希-威廉大学在成立之初就得到了城堡中的大部分古玩收藏,用于教育目的,因此,最好将这些收藏品送回城堡,以便再次实践“城市中的科学”这一理想。它成功了,这就是为什么洪堡大学是洪堡论坛项目的三个主要参与者之一。因此,最初的问题“它是什么?”已经产生了相当大的影响。

约施克:将藏品搬回城堡的决定是在决定重建城堡之后吗?或者说,在讨论保护共和国宫或重建城堡之前,这已经是一个项目了?

布雷德坎普:重建城堡的想法已经存在。这个想法的发起人Wilhelm von Boddien曾在1994年与法国艺术家和建筑师Catherine Feff一起建造了一个巨大的、与实物一样大小的仿真篷布(图9)。尽管有很多争议,但重建城堡这个想法很有说服力,最终被接受了。然后,问题在2000年出现了:“我们在里面放什么?最后决定将达勒姆(Dahlem)和大学的藏品都放在那里,并与柏林地区图书馆一起回到它们原来的机构——这座城堡。

约施克:当然,关于城堡和藏品的创建也有争议,这也关系到你作为这个项目的创始成员(图10)。您认为最初设想的洪堡论坛项目最后成功了吗?为了让它获得通过,你必须做出哪些妥协?

布雷德坎普:本来应该有三个合作伙伴:达勒姆的民族学和亚洲艺术收藏品、洪堡大学和柏林地区图书馆。后来发现,这在图书馆里是行不通的。但决定性的因素是达勒姆需要相当大的空间,这促使洪堡大学同意放弃它原本拥有的一部分空间。对大学来说,能够在柏林市中心展出非欧洲艺术,似乎比坚持保留自己的面积更重要。最初,达勒姆和大学有相等的空间。现在的比例则是10:1,重点已经大大转移。但是,在减少空间的同时,我们始终认为,由大学所体现的整个建筑的知识光环,必须而且将保持强大。我们希望这种补偿将产生结果。这种变化也削弱了原来的珍奇屋项目。就目前的情况来看,洪堡论坛不能作为一个实验珍奇屋这个微观世界的感性模式。

约施克:这对你来说是一个失败吗?

布雷德坎普:不,这是一个相当痛苦的经历,但有其原因。只要你能为那些乍看起来很痛苦的过程找到解释,你就必须接受历史的进程。我仍然相信洪堡论坛的宝贵贡献。这将取决于大学本身,以其实际拥有的1500平方米的面积,充分建立起自己的地位,以便在洪堡论坛中拥有强有力的发言权,包括与其他参与者合作。这是一个机会,我相信我们能够抓住它。

图11:扬·凡·艾克《戴红头巾的男子》(1433)

约施克:现在我想回到另一个话题,即你的图像行为理论13。这是你近年来,也许是近几十年来最重要的理论之一,它也是对图像长期讨论和研究的综合结果。您的作品《图像行为理论》所涉及的问题,在您的第一部作品《偶像崇拜》中已有所涉及。随后,在一部小作品中,你提出了“作为形式问题的图像魔力”的题目。因此,图像作为一种行为,作为一种能动性,这个主题贯穿了你所有的作品,从开始到现在。你关于“作为形式问题的图像魔力”一书,据我所知,是对关于图像使用的民族学讨论的回应。当时有非常透彻的研究,特别是沃尔夫冈·布鲁克纳(Wolfgang Brückner)的《肖像与习俗》(Bildnis und Brauch),以及后来的Gerhardo Ortalli和David Freedberg,汉斯·贝尔廷也以不同方式处理了这个问题。是什么促使你接受这个活动图像的主题,它何时成为一个持续的主题?

布雷德坎普:只要你开始考虑图像问题,这个主题就会内在地存在。我的博士论文中涉及武器与图像之间的类比的第一页,涉及到图像的行为而不提及它的名字。这就是我们在这次采访开始时谈到的:对于将“图像”(Bild)和“再现”(Abbild)对立起来并赋予图像以次要地位的机械理论,我们可以反对,图像从来不是再现,从来不是镜像,它们建构了它们所再现之物。在这个意义上,画在扬·凡·艾克的伦敦肖像上的声明“扬-凡-艾克创造了我”是最为典型的(表达)。这个图像以第一人称单数说话(图11)。图像不是其他地方、其他领域或既定现实的次要实例,它们确实是它们所显示的和它们所构建的。正是图像的主动性,在早期就警告我不要落入马克思主义体系的陷阱,将基础设施和上层建筑图式化地对立起来。它还促使我更灵活地考虑与结构主义有关的长期历史模式和发展。换句话说,它始终是关于形式的活动。

约施克:甚至在《作为形式问题的图像魔力》这个标题中,我们一方面可以看出你对“魔力”这个词的质疑,另一方面,也有你对功能主义艺术史(Funktionsgeschichte)的质疑,我的理解是否正确?这两个极点是你理论假说的起源吗?

布雷德坎普:是的,当然了。曾有一门关于造型艺术功能史的优秀广播课程(Funktionen bildender Kunst),在处理功能这个领域时,避免了纯粹功能主义的陷阱。术语“魔力”是一个有用的、合理的元素,以避免这种模式化的说法。有人批评我用“图像行为”的概念引入一种神秘主义。这完全违背了瓦尔堡所说的,例如艺术作品的“赝品潜能”(Pseudolebendigkeit)——一种可以吸引接受者的活力。“Du lebst und thust mir nichts”(你活着,但你不会伤害我),这当然是一个反向的梦。当然,这对他产生作用了。

(译文为节选,注释从略,译文尚未发表,欢迎交流。)

相关文章

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享