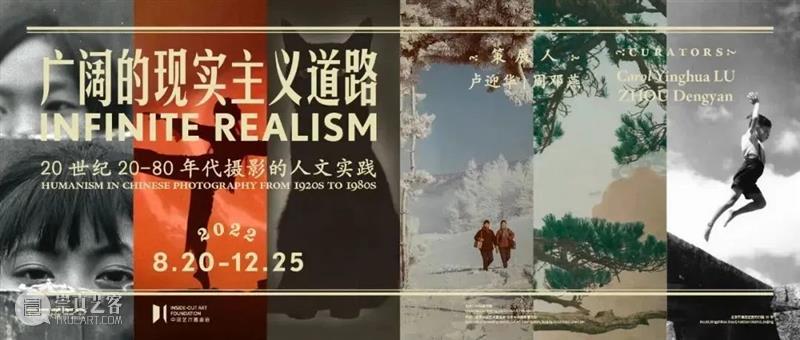

在9月11日的活动中,“广阔的现实主义道路——20世纪20—80年代摄影的人文实践”展的参展艺术家之一凌飞从他二十世纪七八十年代创作的一系列摄影作品出发,分享了他在创作探索过程中如何实现了从纪实性到有现代意识的观念摄影作品的转变。

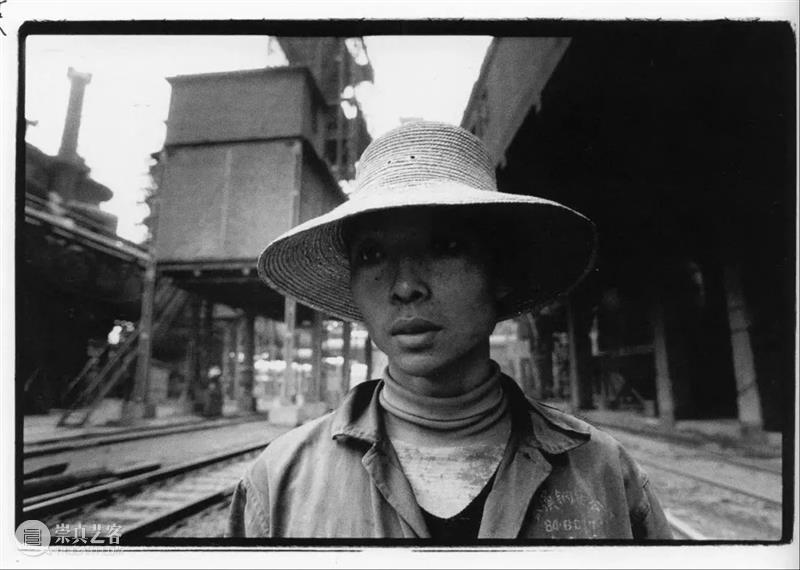

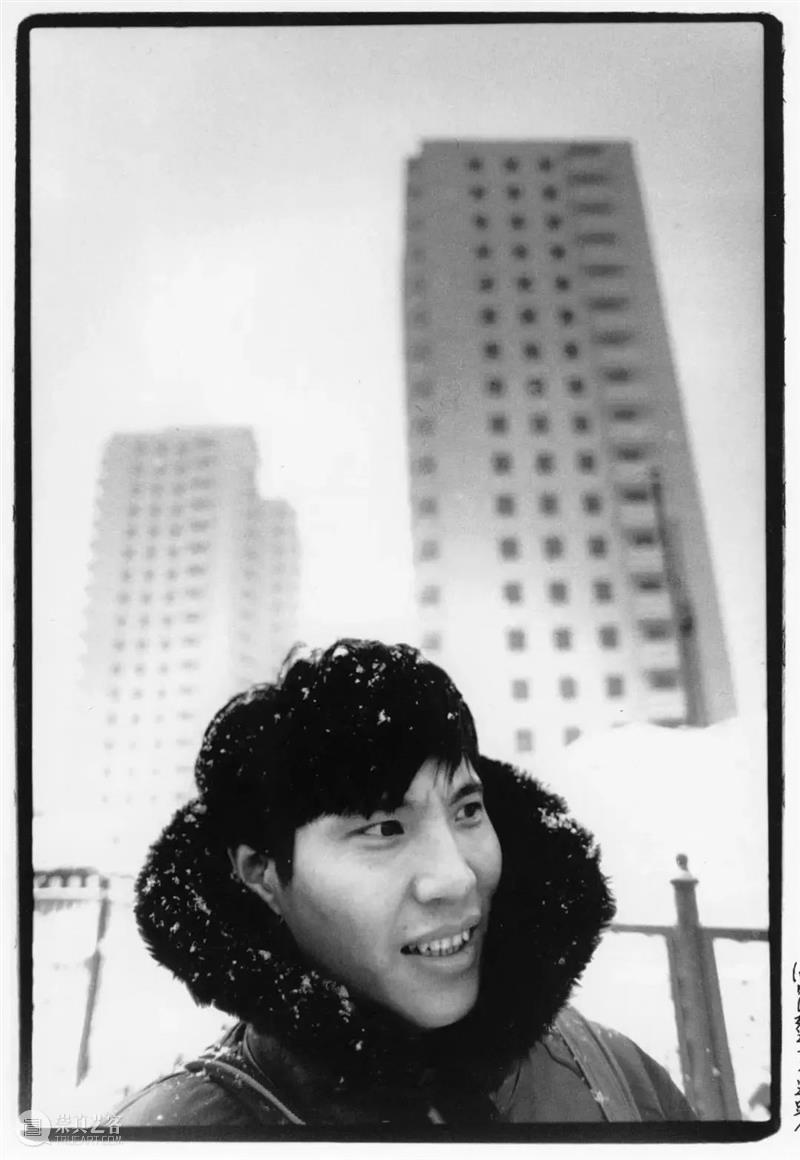

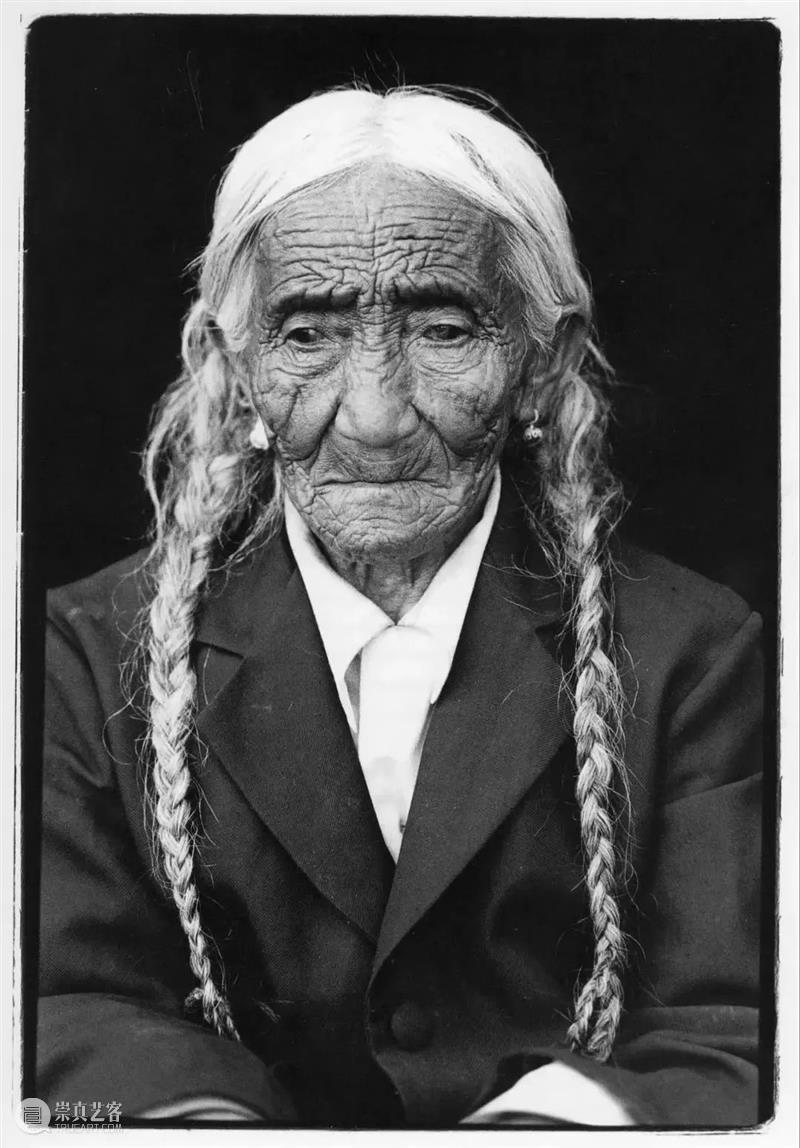

凌飞摄影始于1979年,他个人主要的艺术情智,汇聚于寻找人们内心对客观现实感知的层次和捕捉不易被人们察觉的独特视觉语言,他不追随潮流而更跟随个人独立观察以对拍摄主题和瞬间做出自己的决定,他始终认为艺术创作中,明志面对混乱和繁杂意义重大。

本篇推文中的摄影作品由凌飞老师提供,严禁转载。

左划查看更多

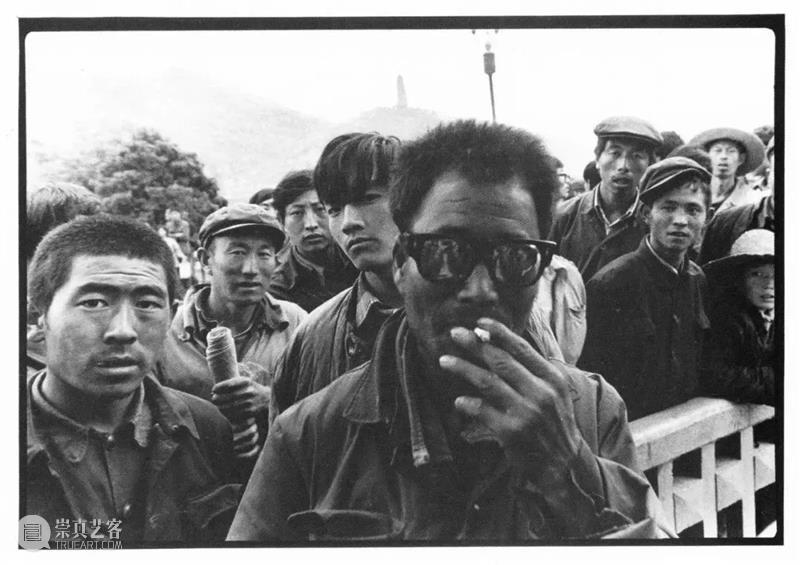

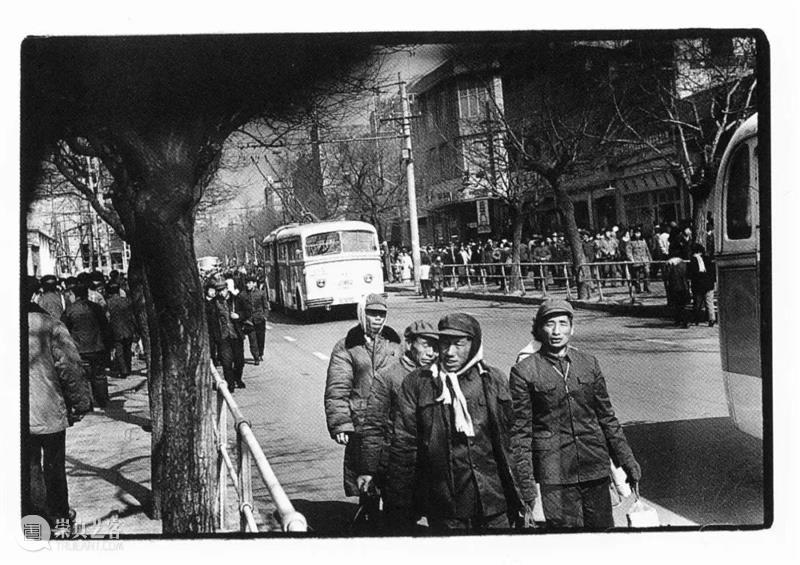

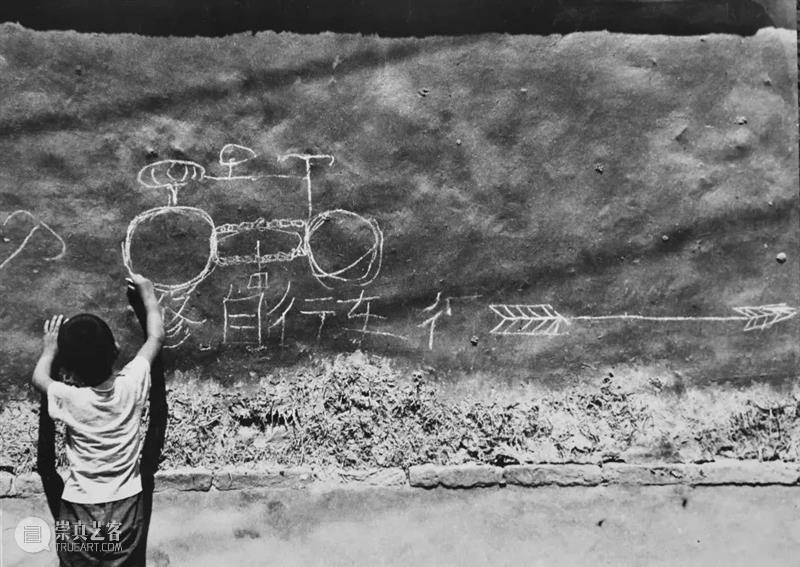

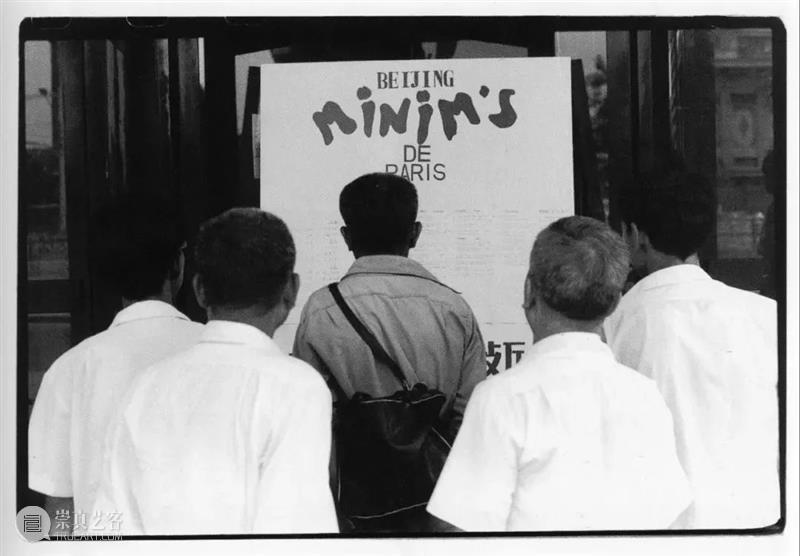

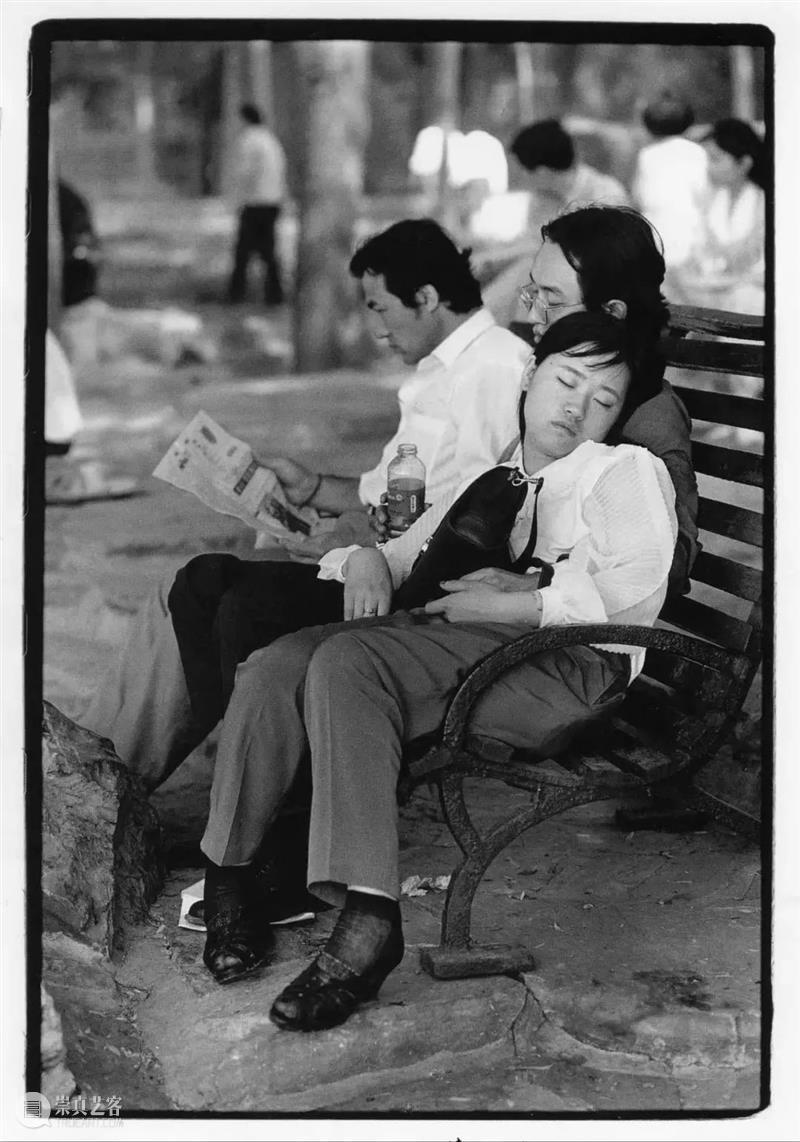

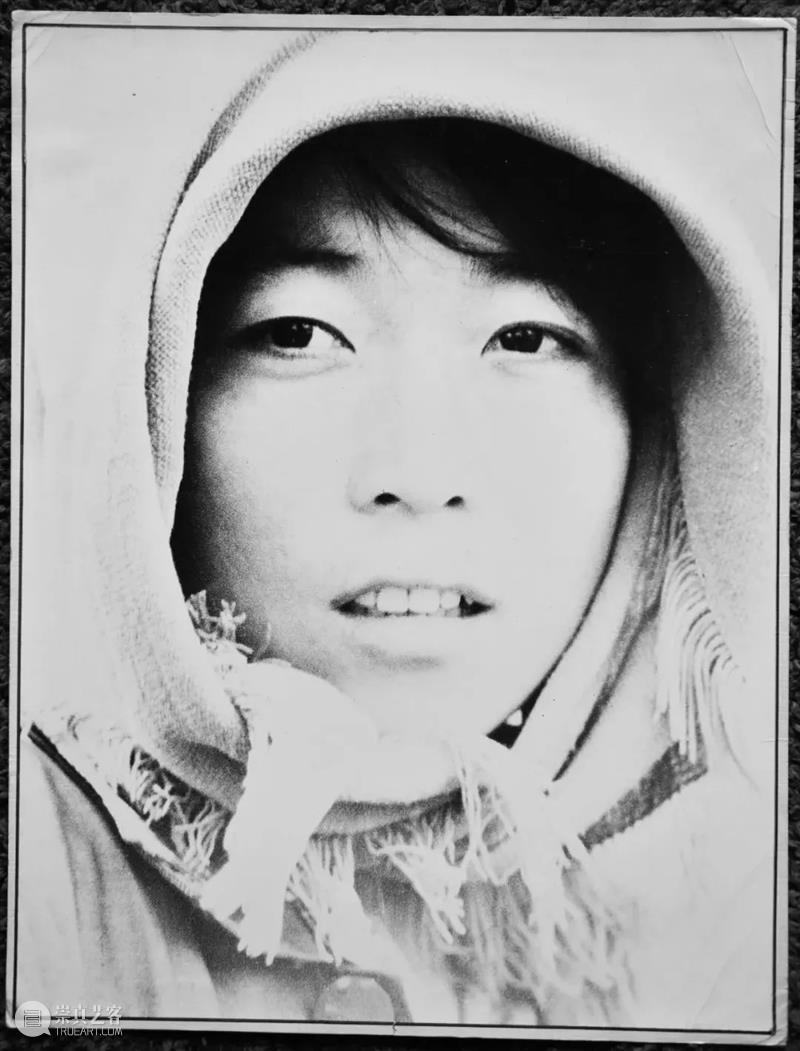

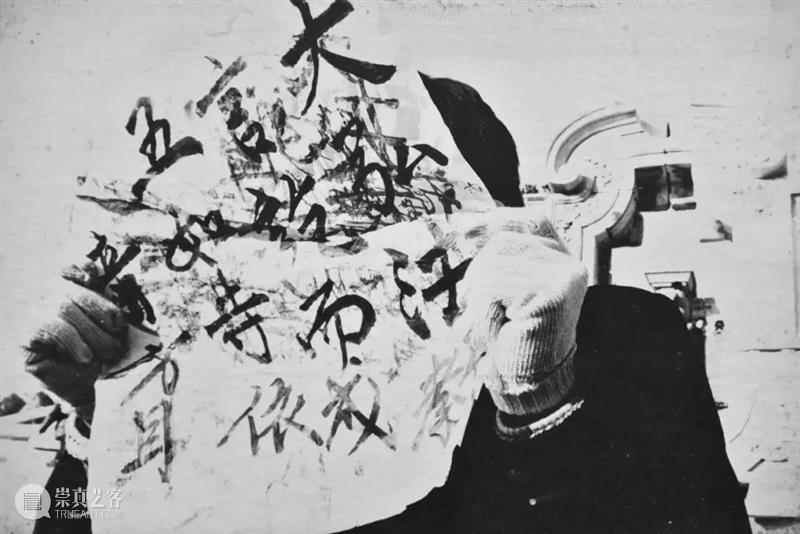

凌飞是四月影会的重要成员之一,在影会成员活动之初,报道性的摄影作品依旧是影坛的主流。四月影会的成员们反行其道地将日常生活中的人物和物品搬上了摄影殿堂,为它们举办展览,互相分享见过和没见过、拍摄和拍摄不到的东西。这些在现在看起来稀松平常的作品,在当时却宣告了一场影像上的变革。

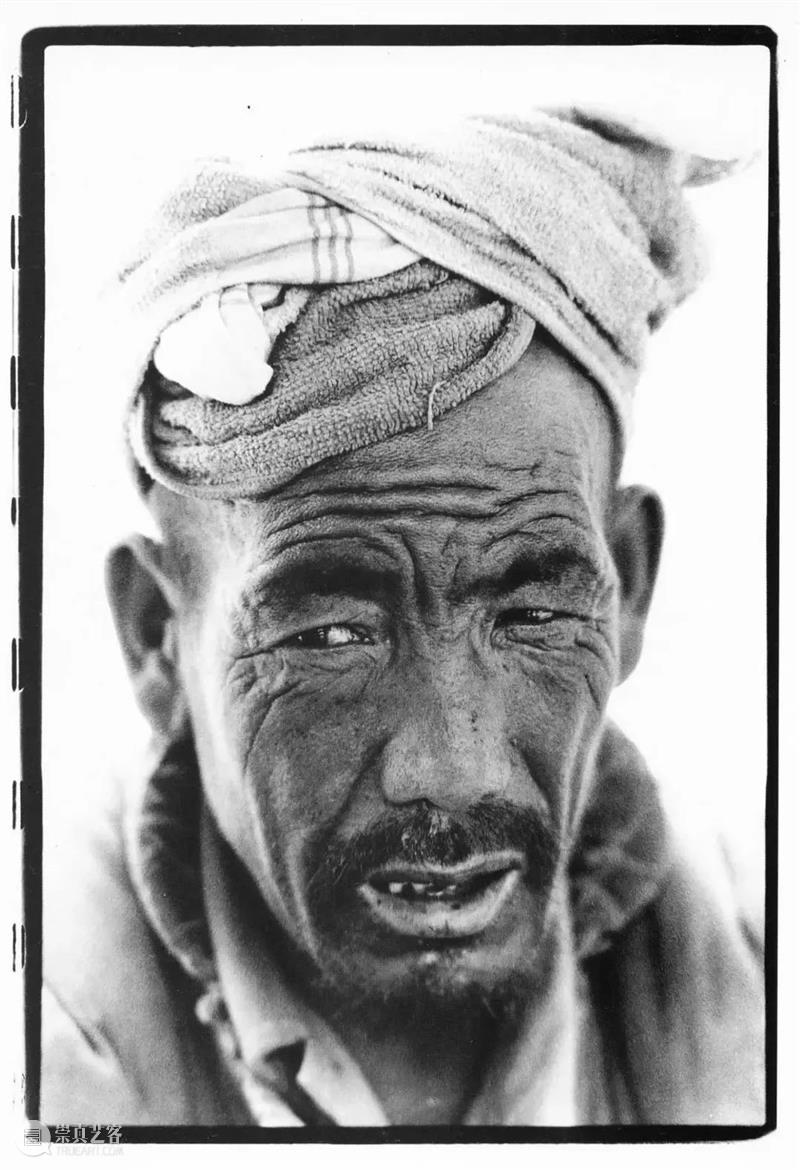

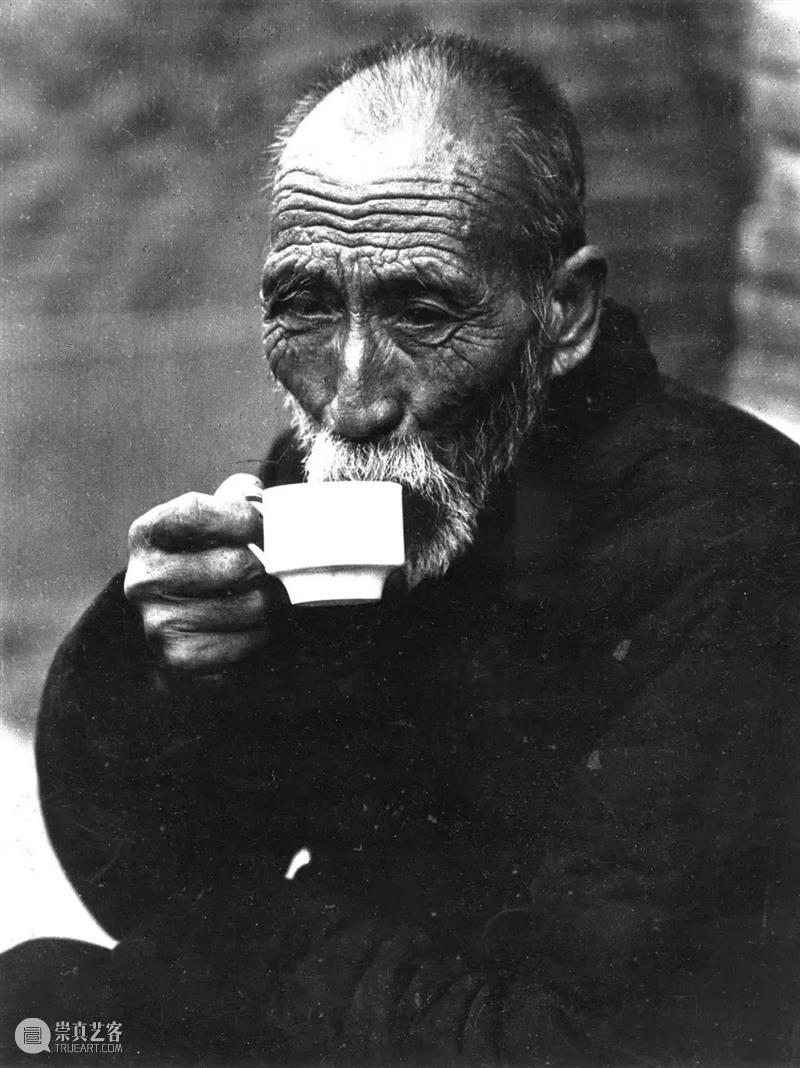

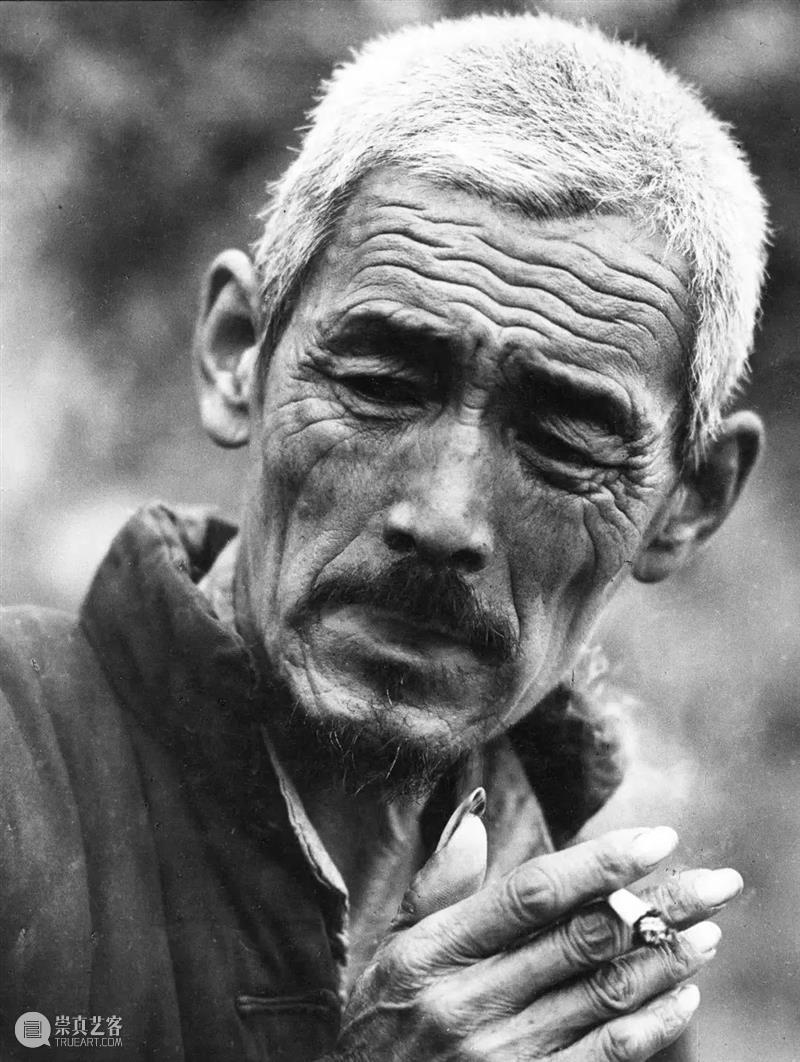

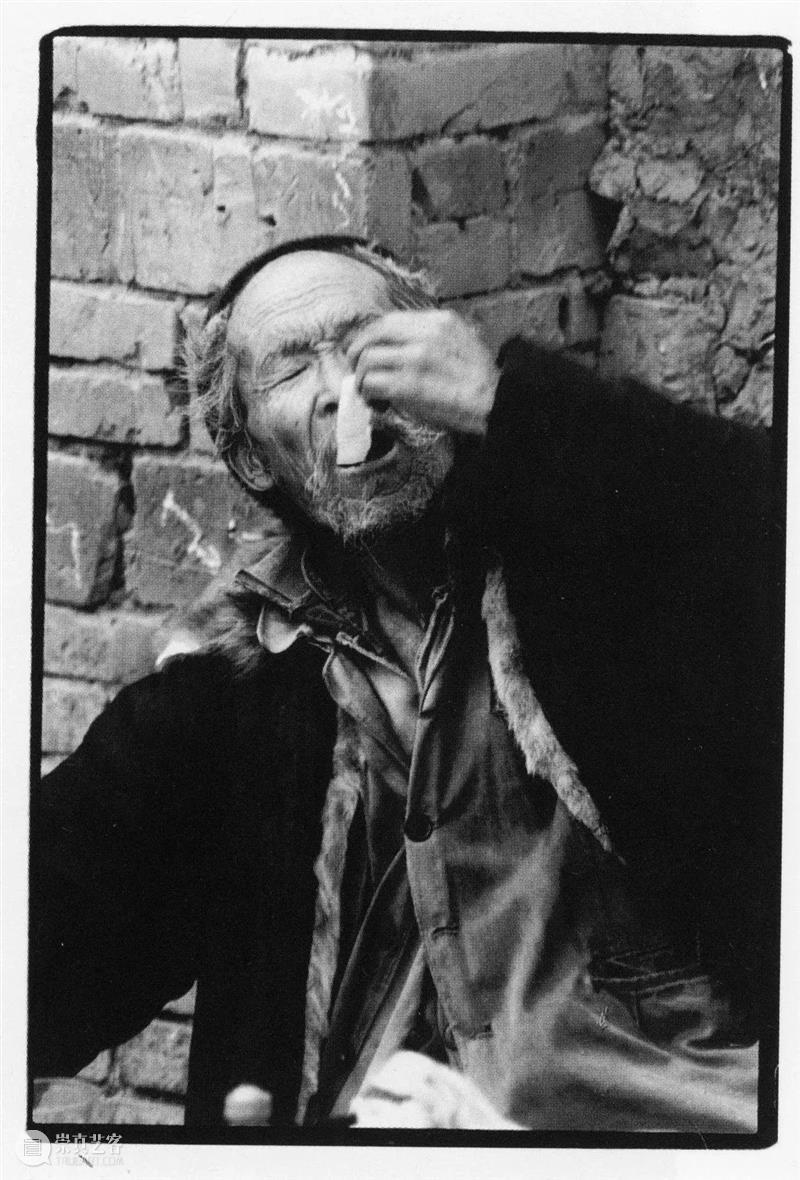

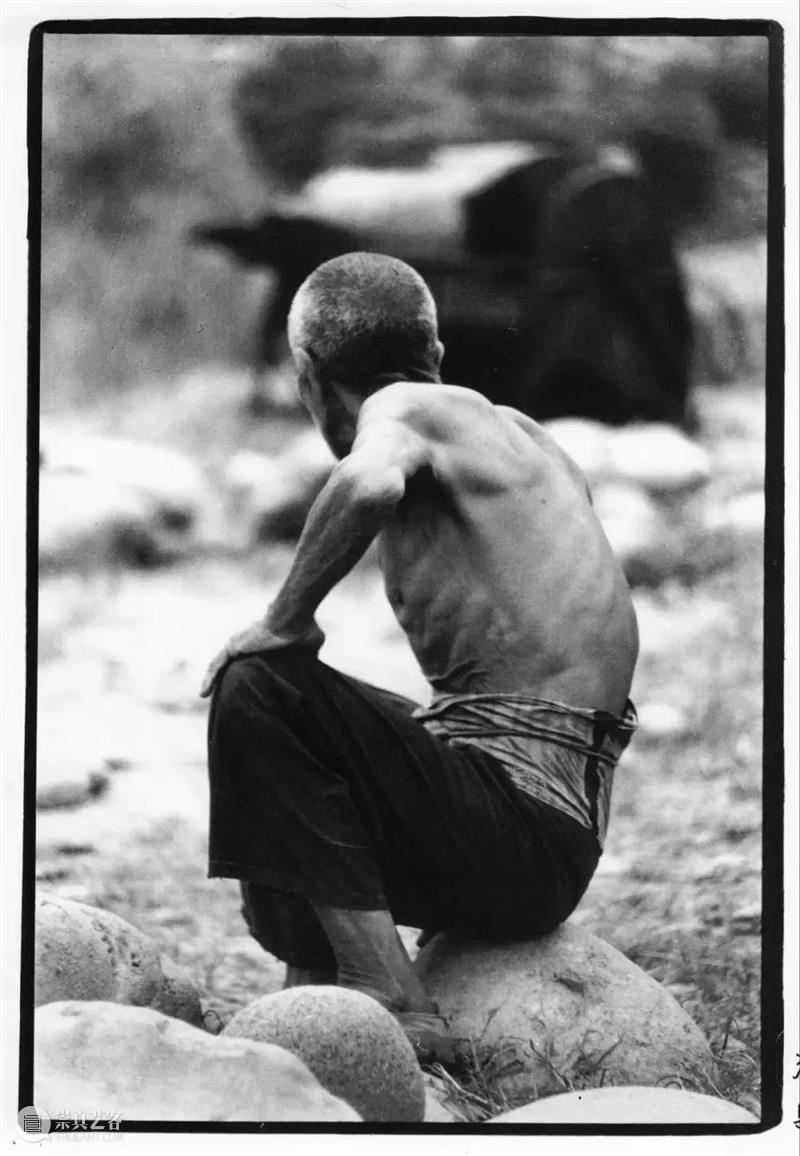

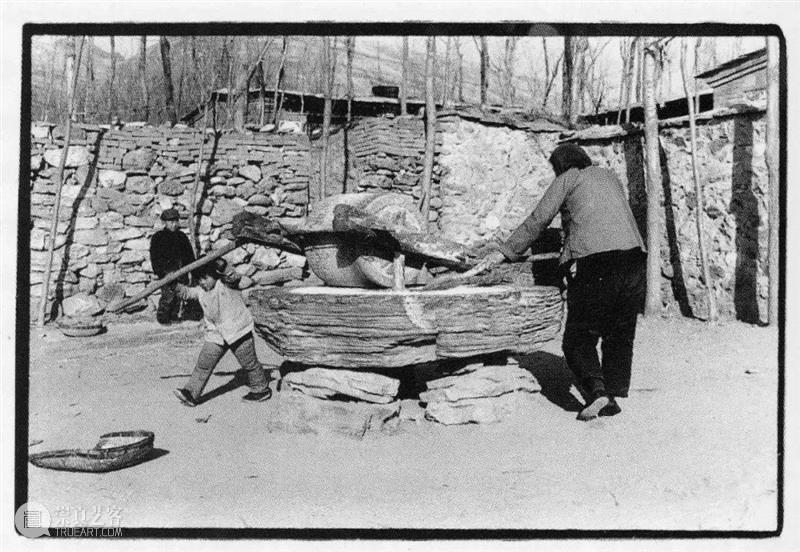

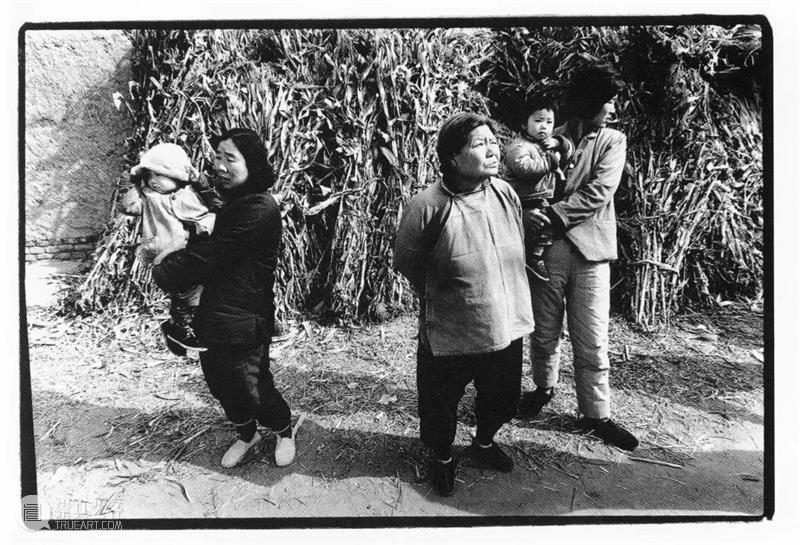

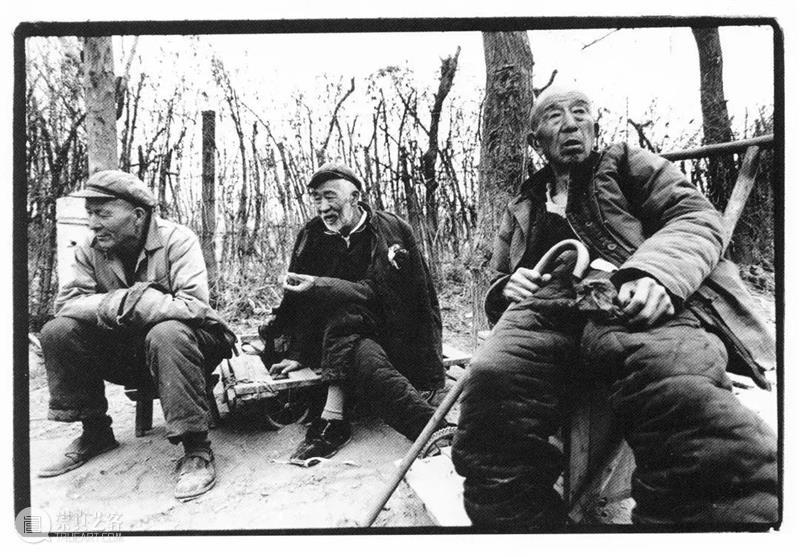

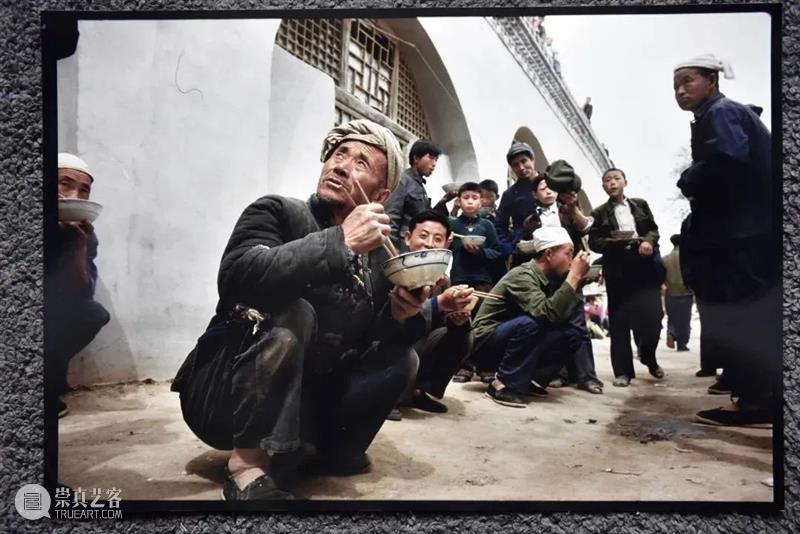

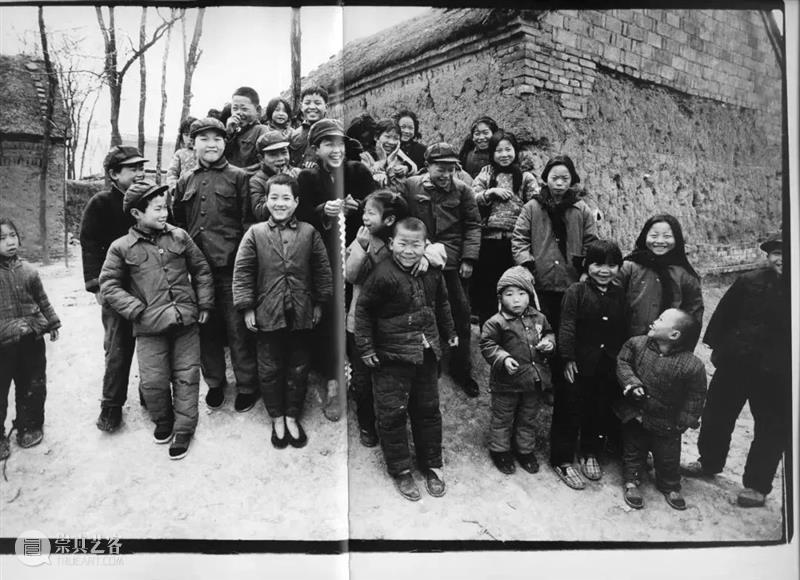

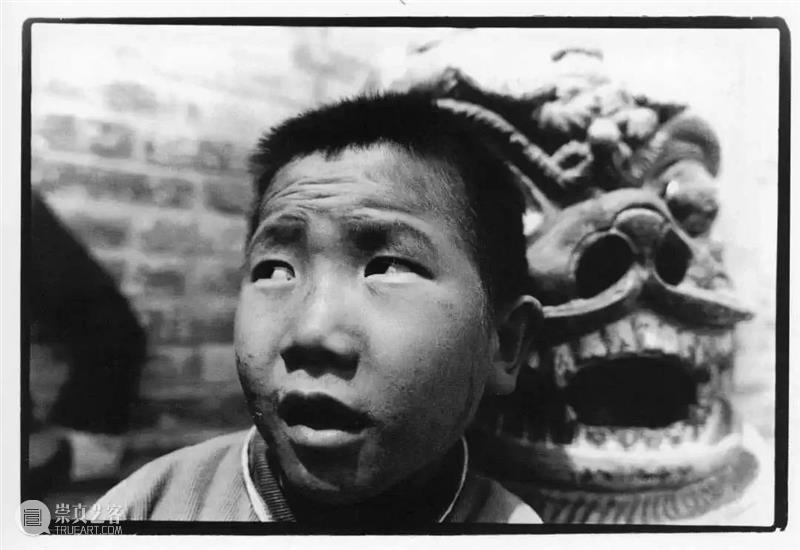

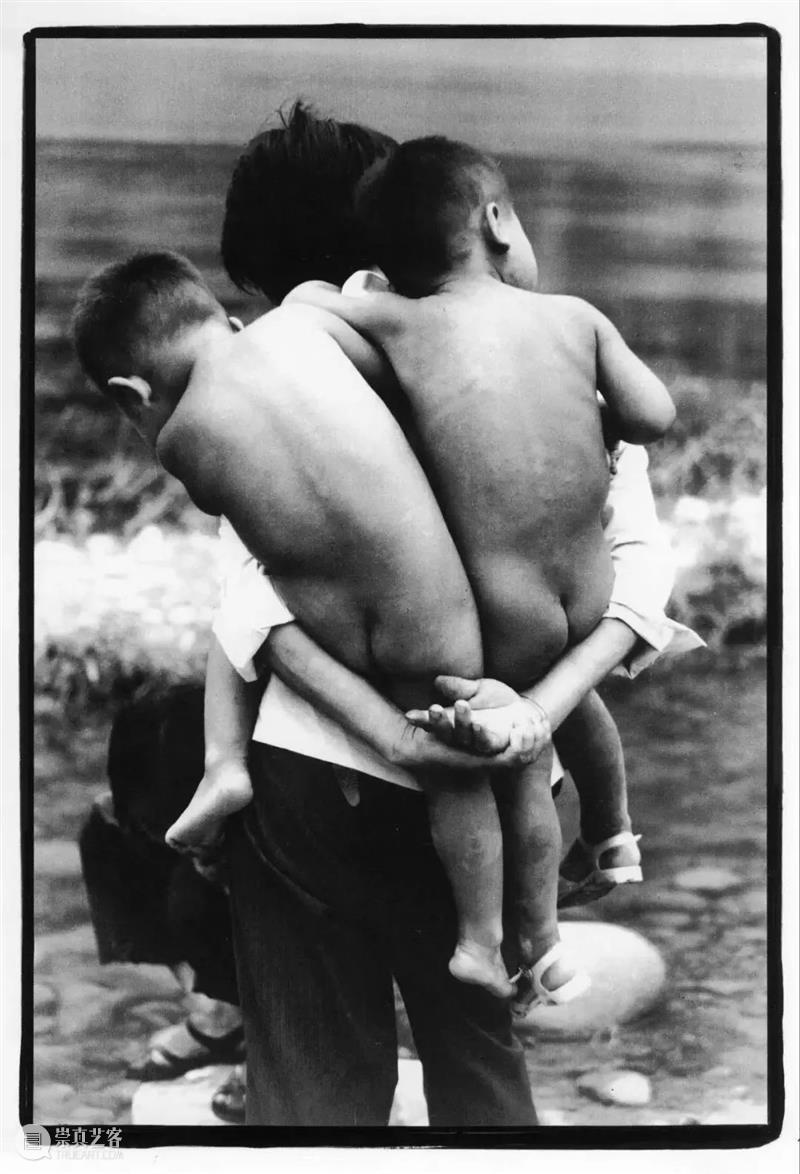

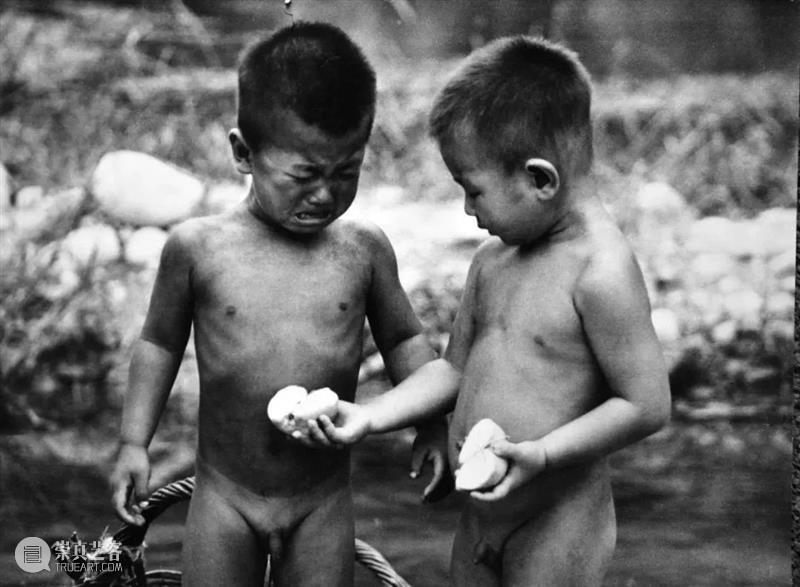

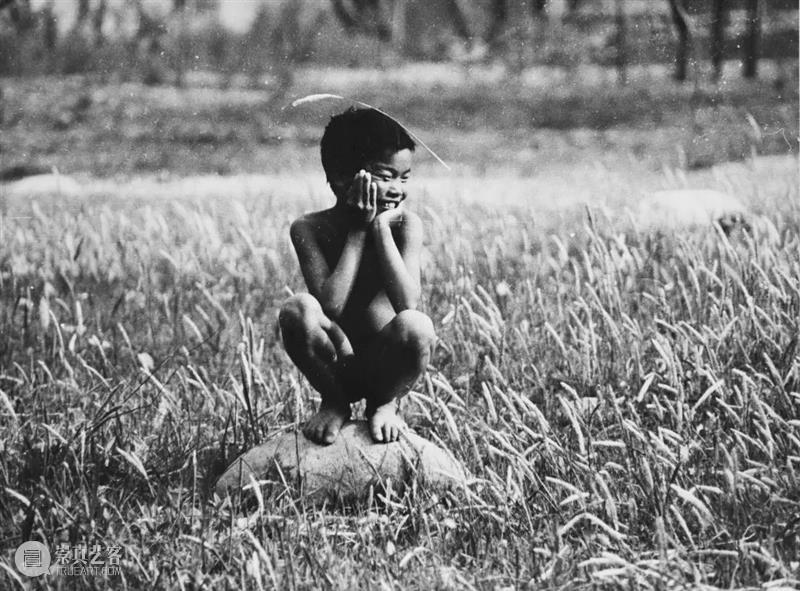

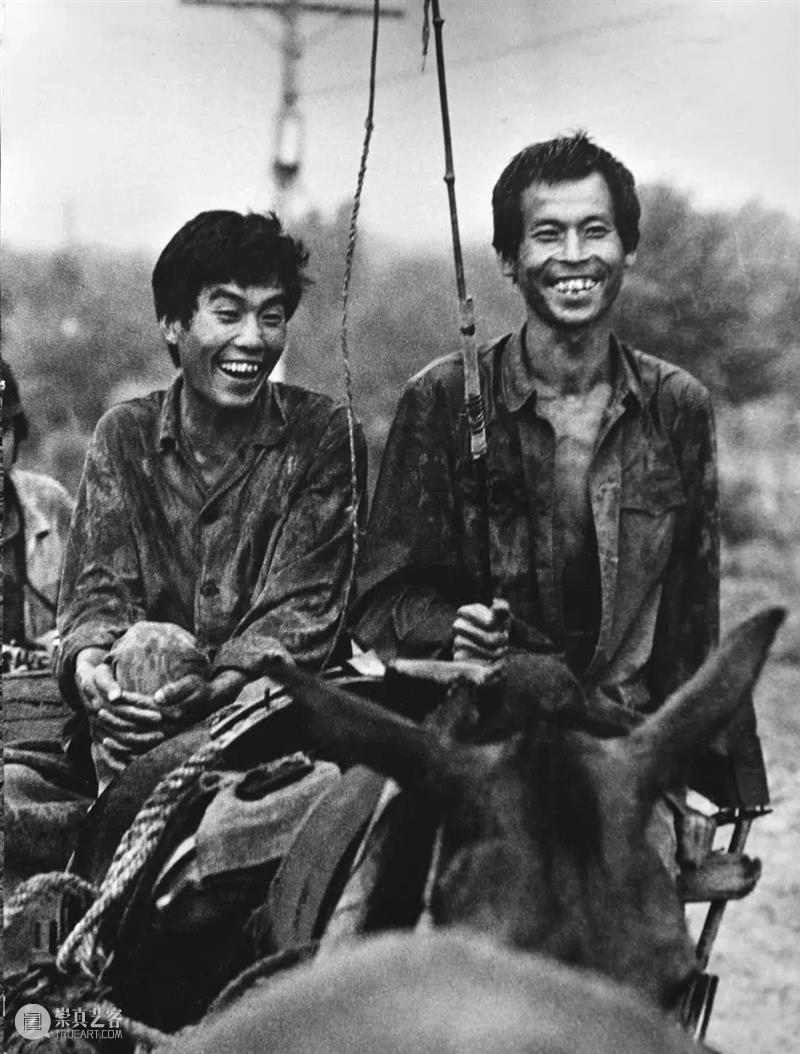

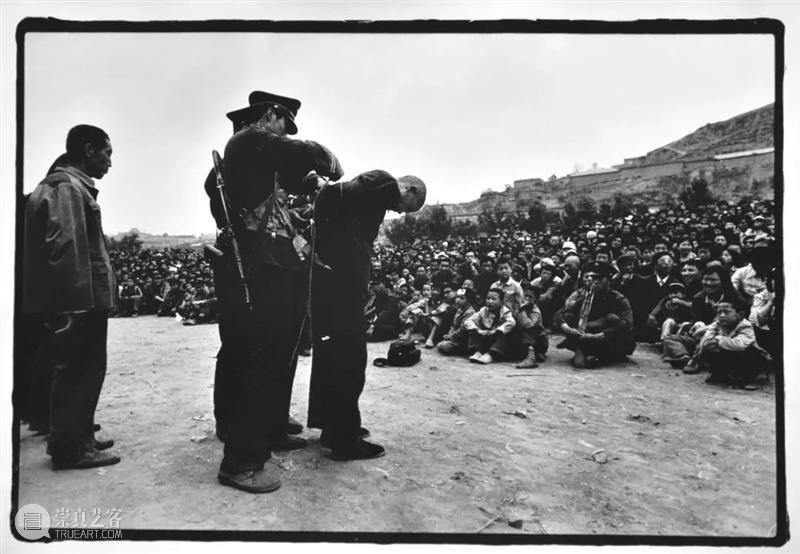

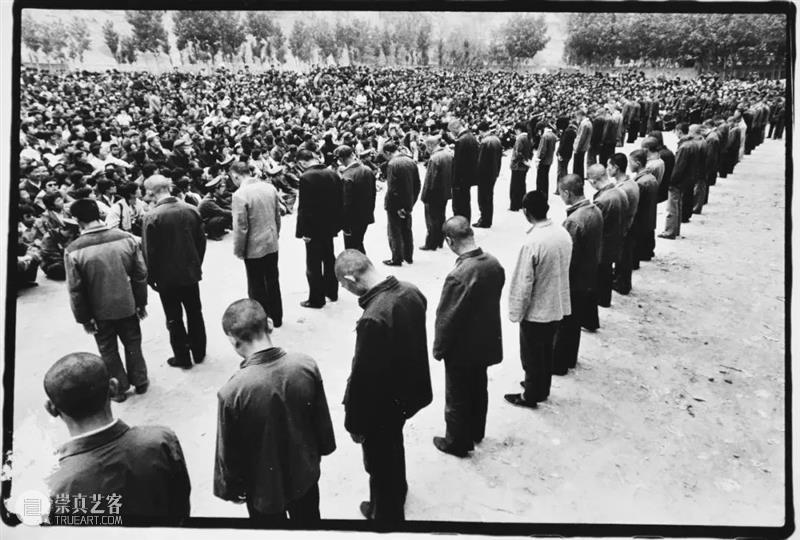

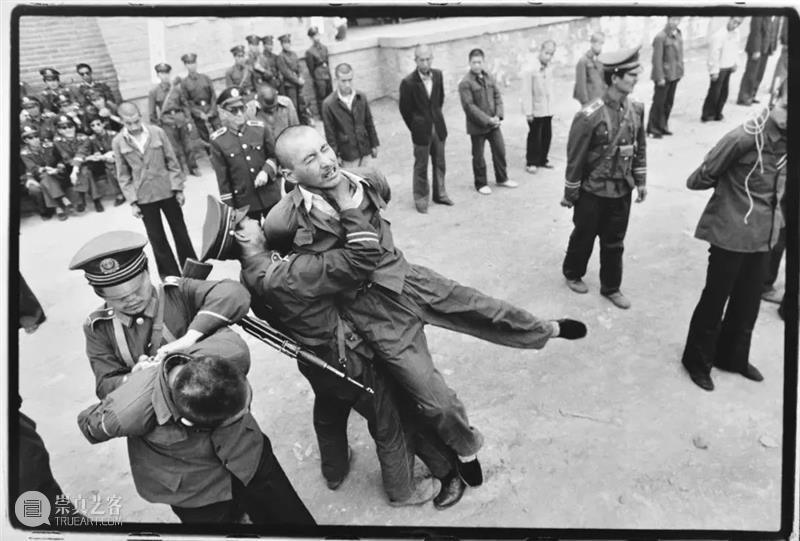

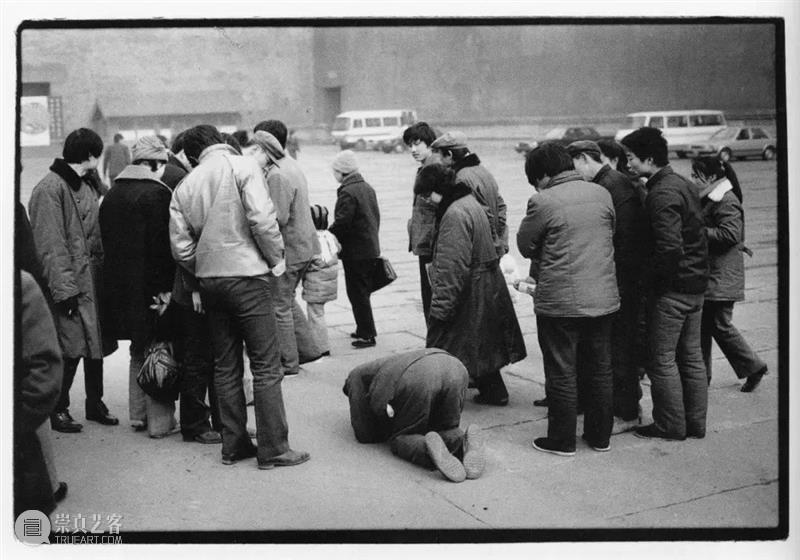

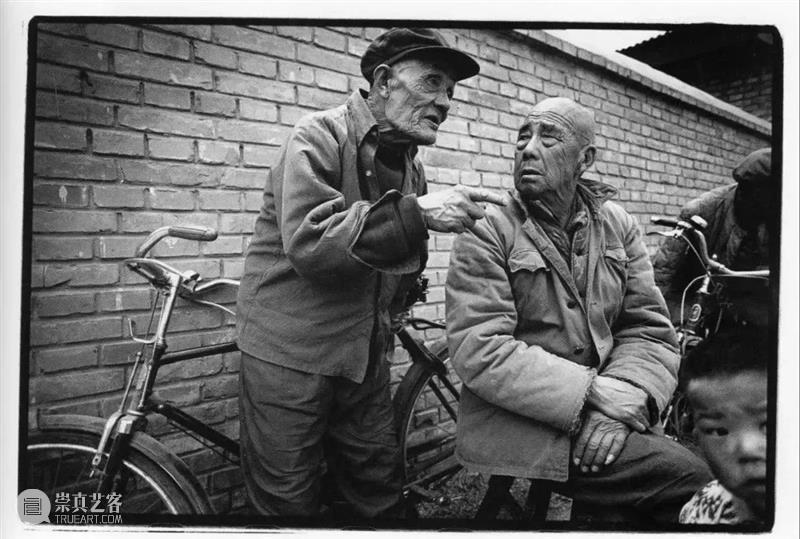

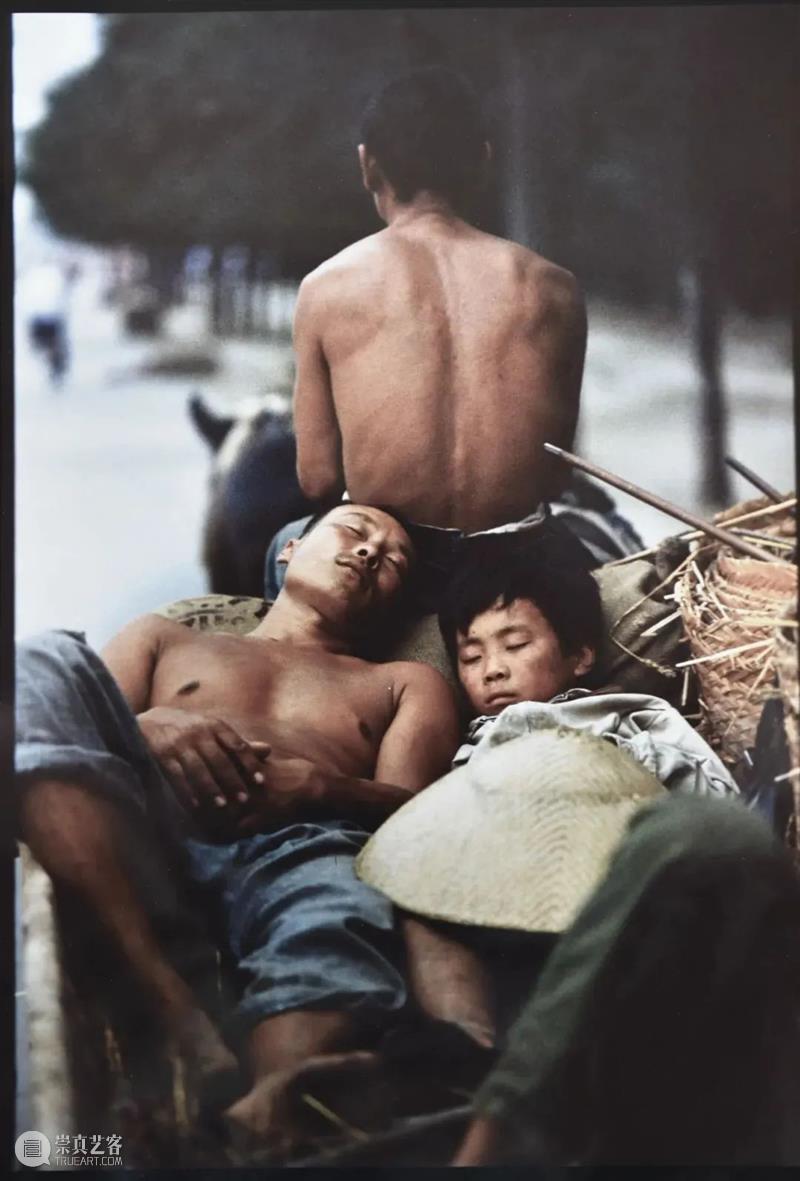

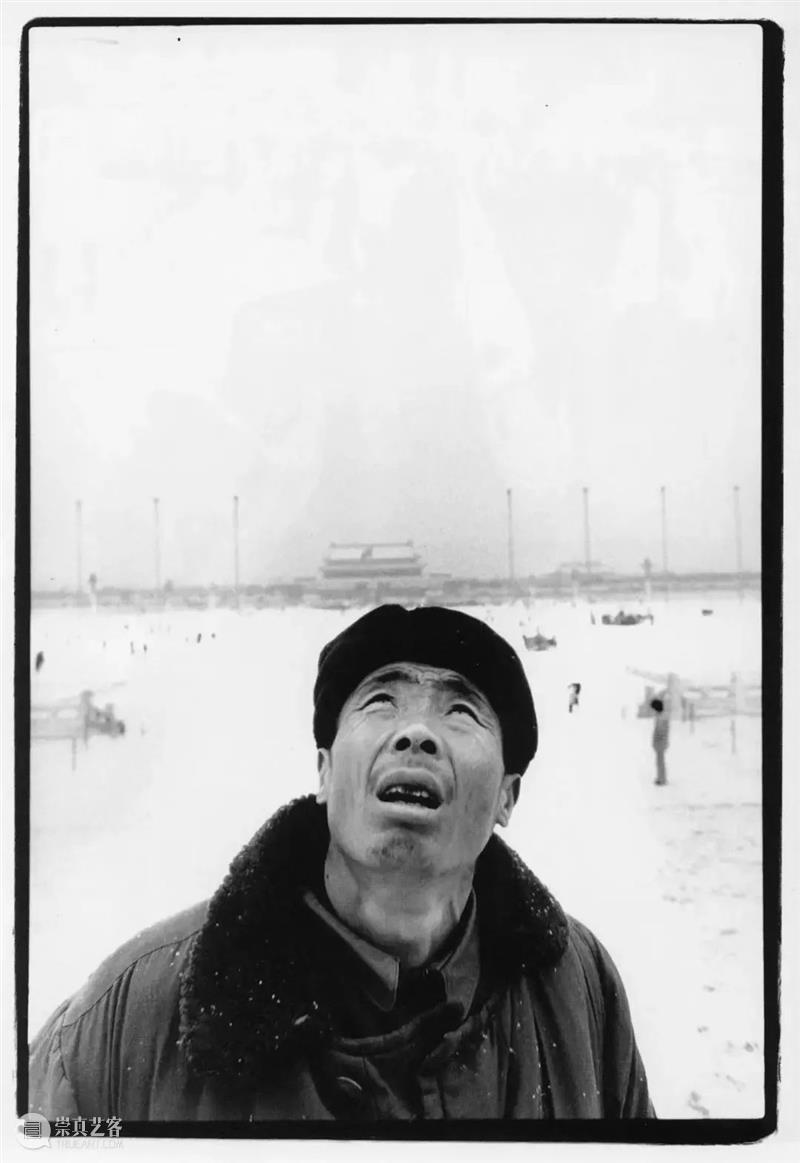

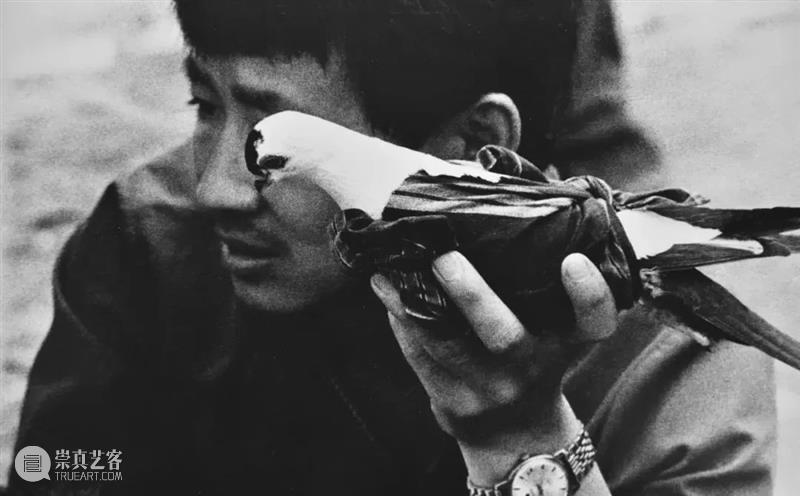

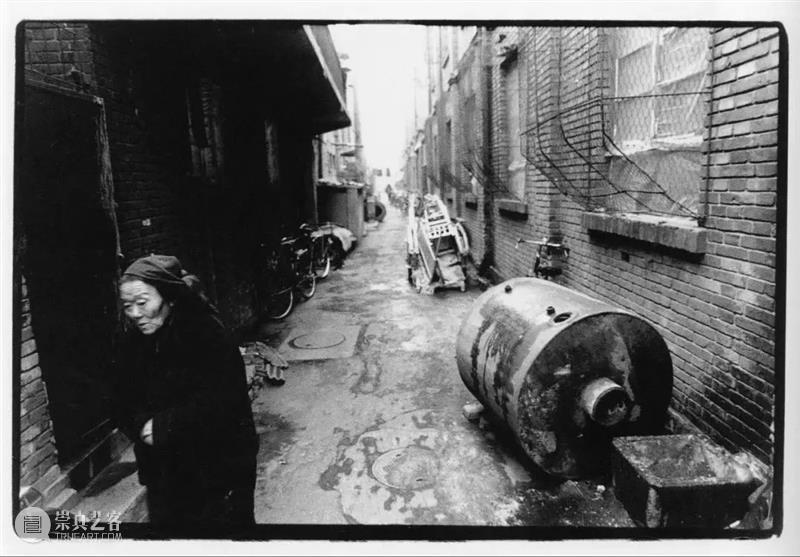

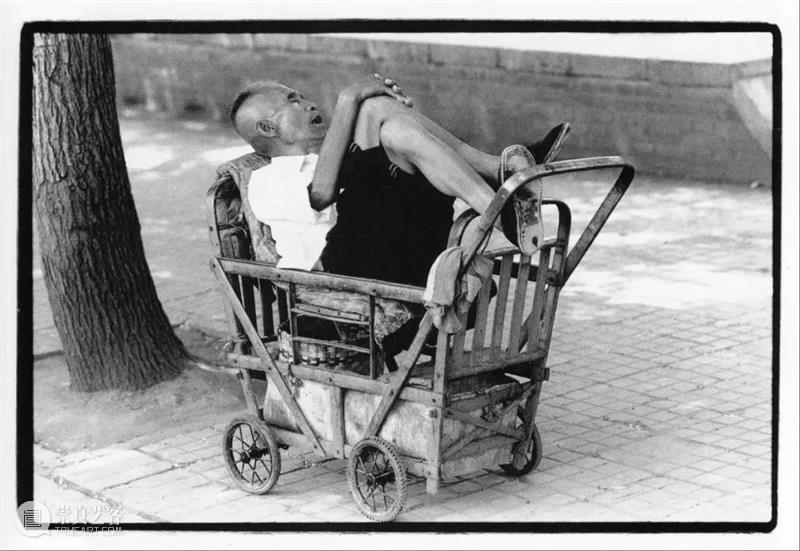

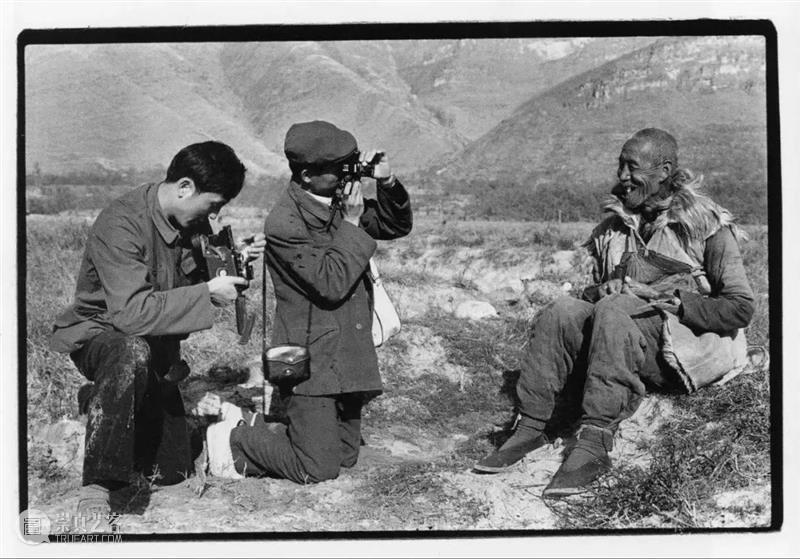

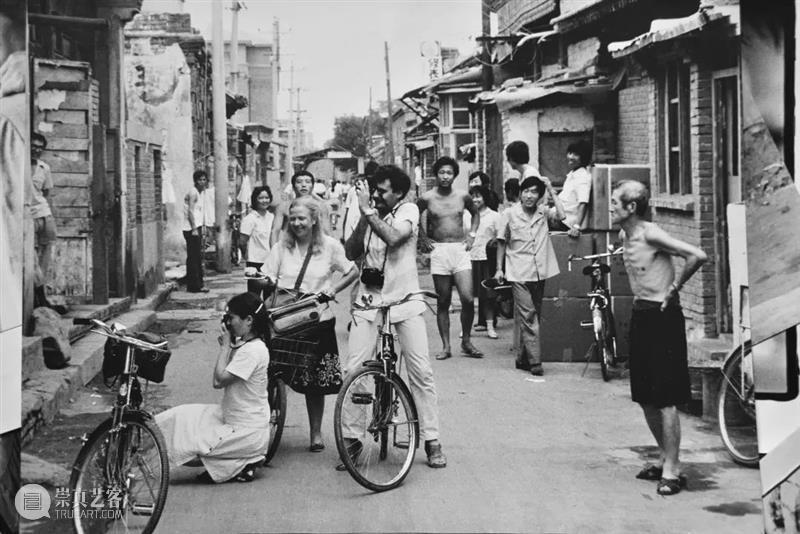

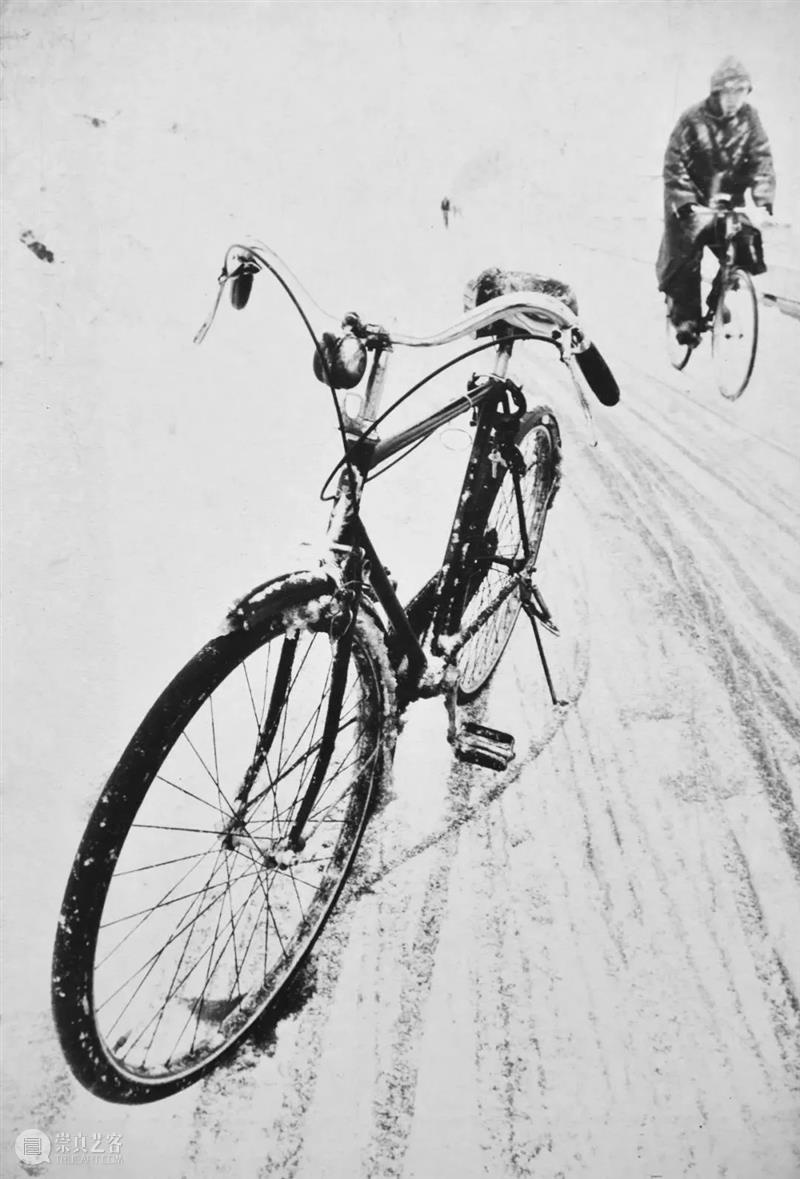

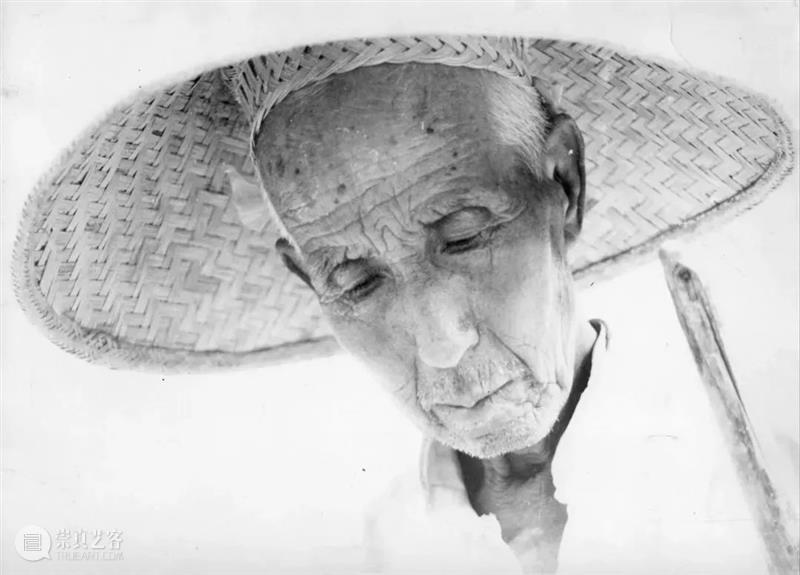

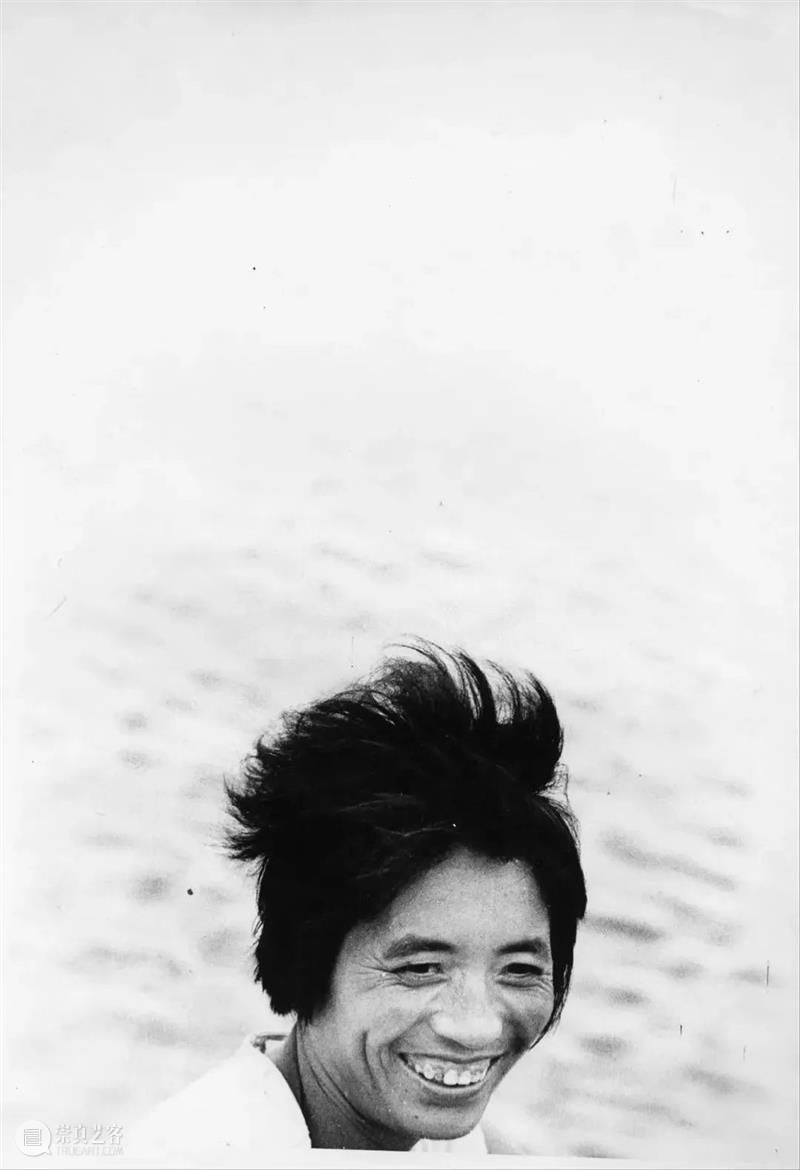

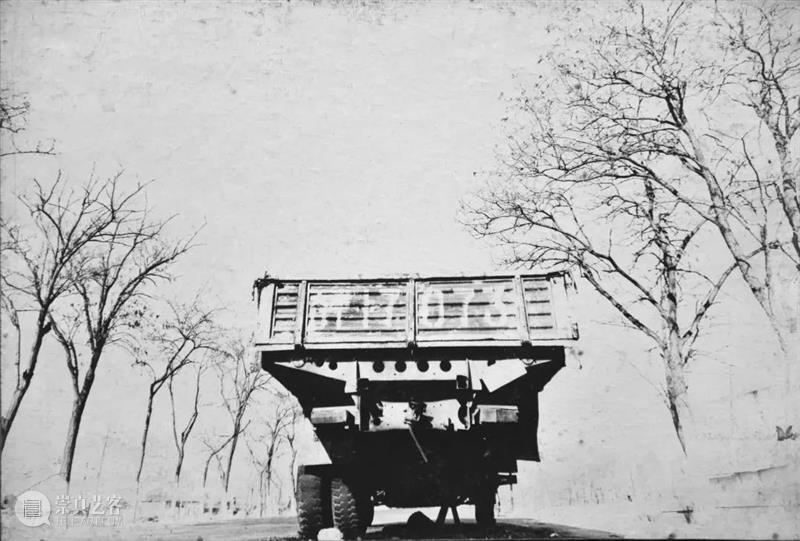

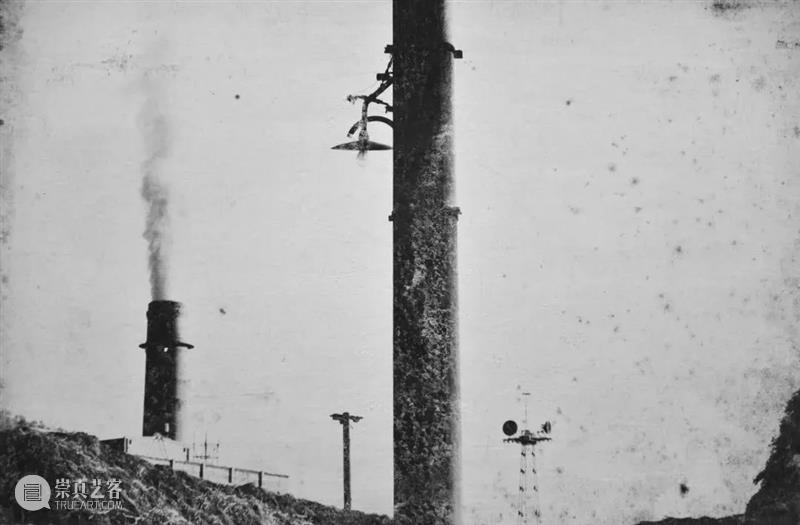

在1970年代后期,中国社会迎来了思想解放和文化复兴,摄影师们开始反思一些根本性、民族性的问题。他们骑着自行车深入农村和边远地区,去寻找支撑人的存在和生活、国家与社会凝聚的根源。凌飞也先后走进了河南、河北、陕西等地的农村地区,从一个旁观者的角度观察着周遭的景和人物,然后以作为摄影者的职责,真实地将事物记录下来。尽管没有直接参与其中,他依然能感觉到内心和眼前发生的一切有一种内在的联系。

20世纪70年代末80年代初中国的农村地区依旧保持着一种原始的状态,拍摄时,凌飞也始终抱有一颗敬畏之心。凌飞当时记录下的一些场景现在已经不复存在。

对于凌飞而言,拿着相机就像是握着马的缰绳,拿起它便可以去旷野、去人间、去街景市区,到各个地方去奔驰。

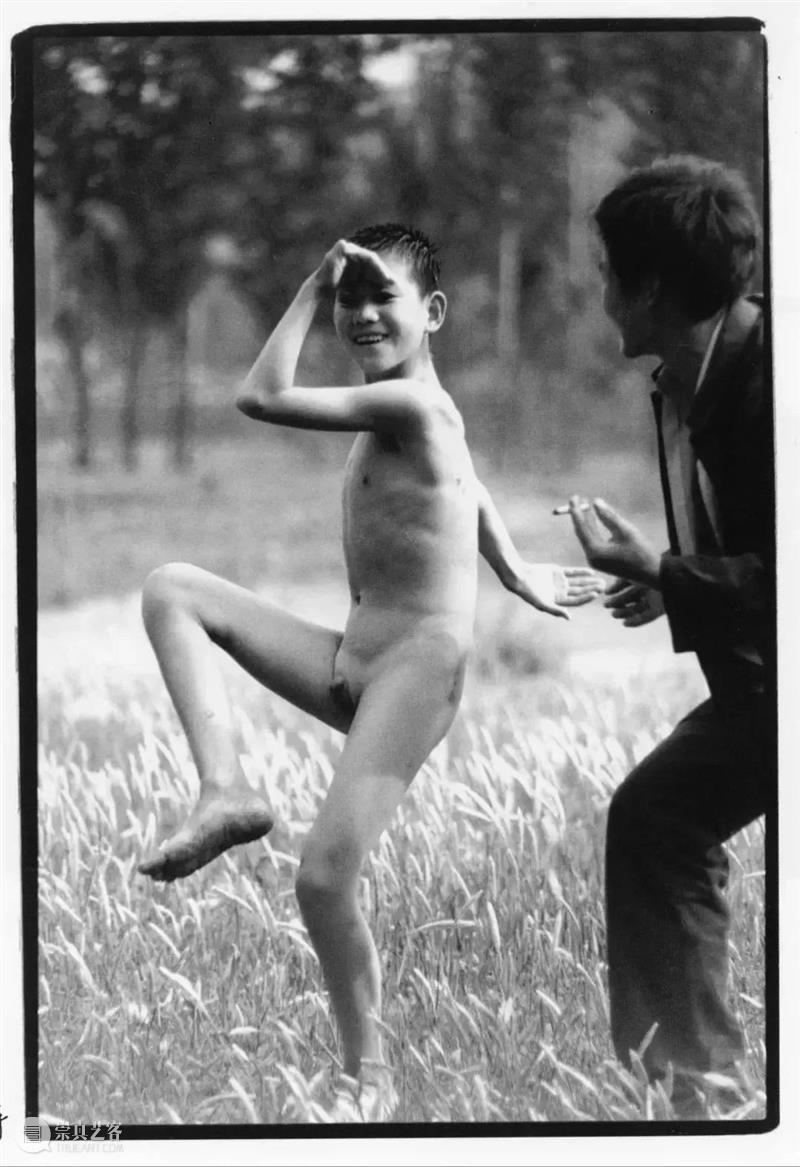

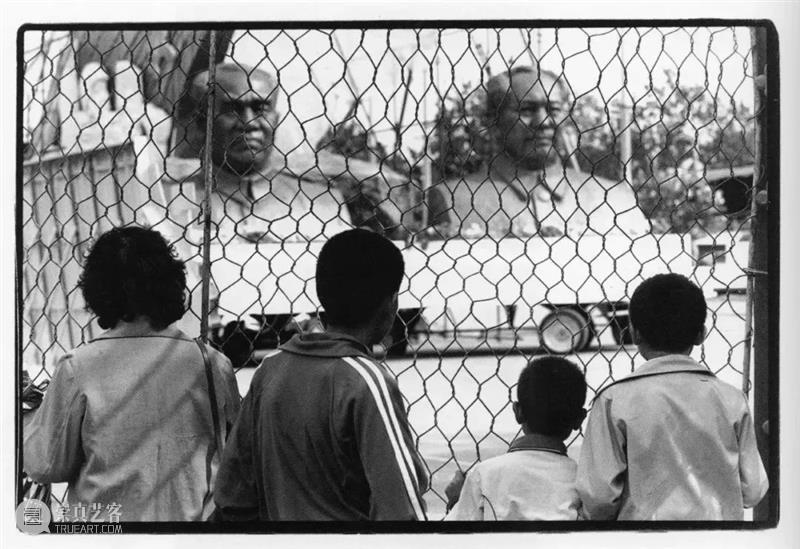

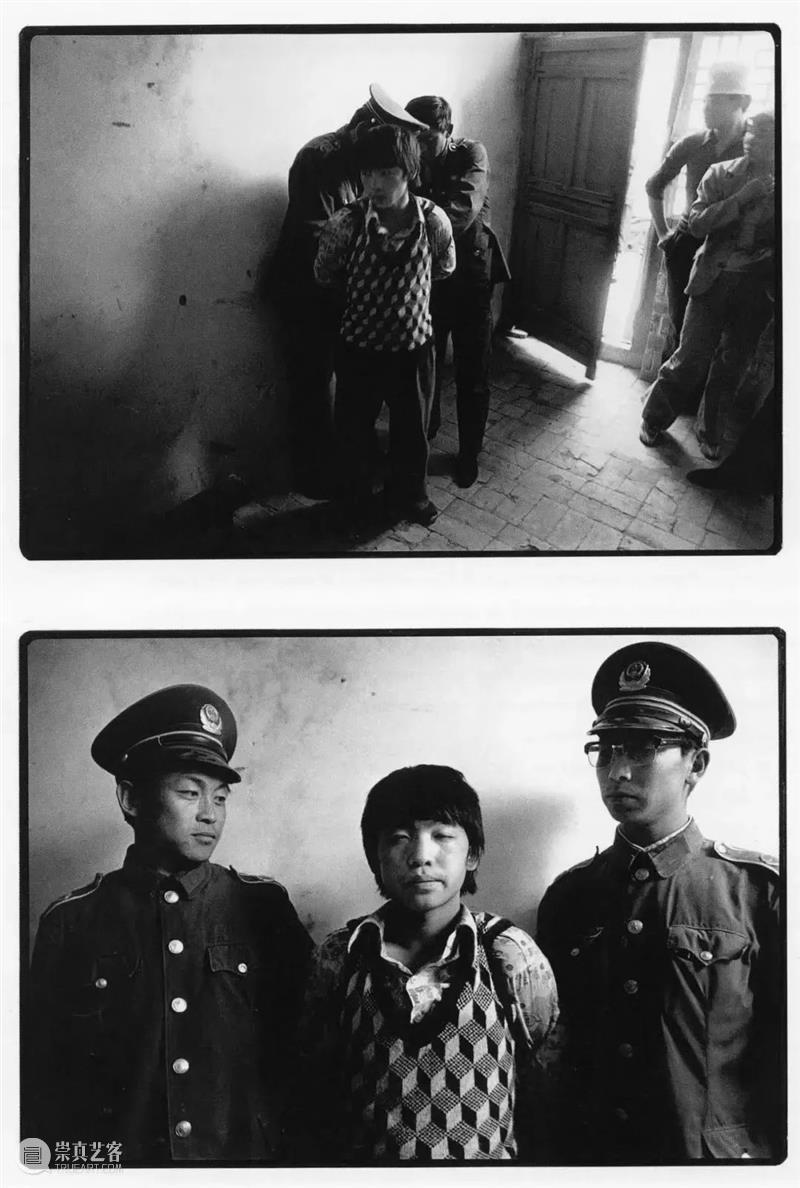

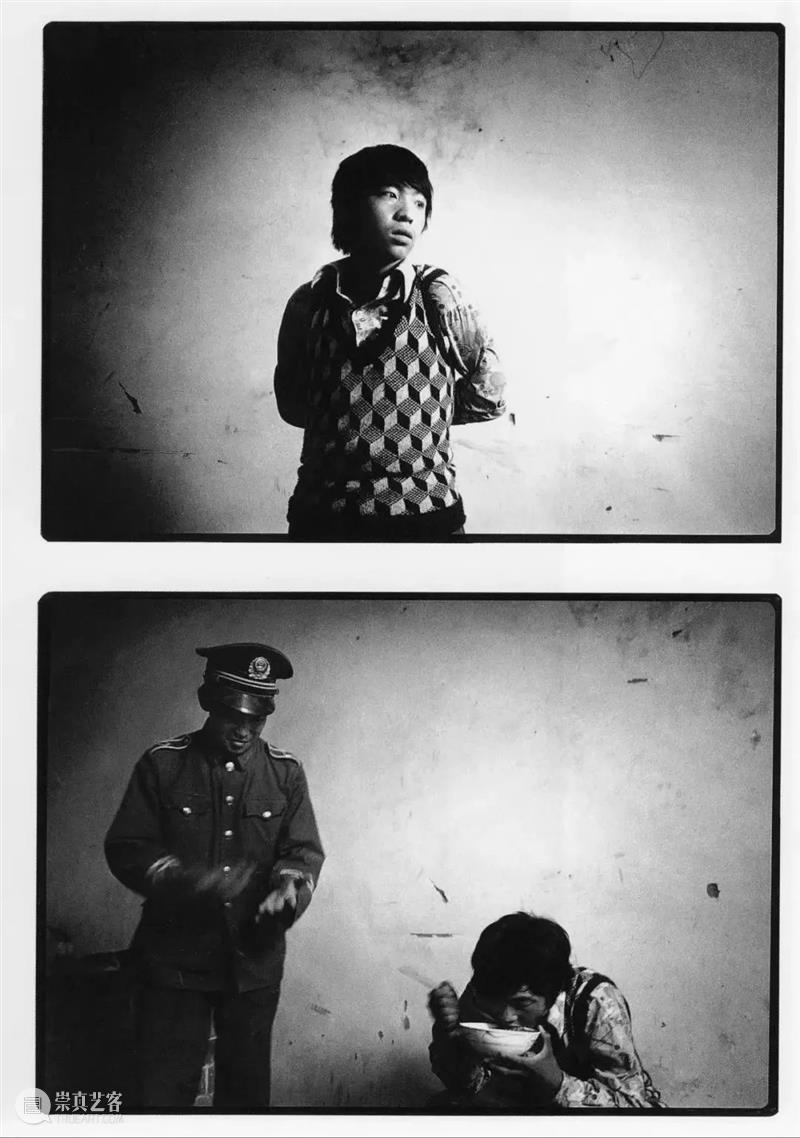

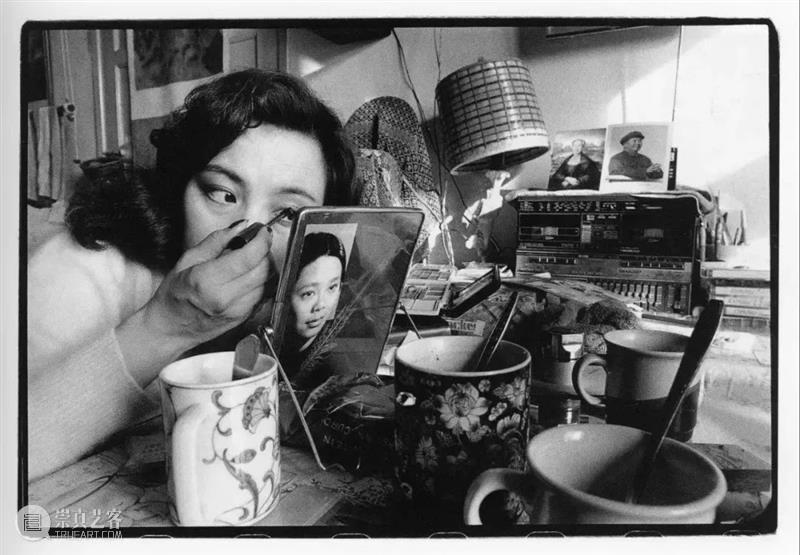

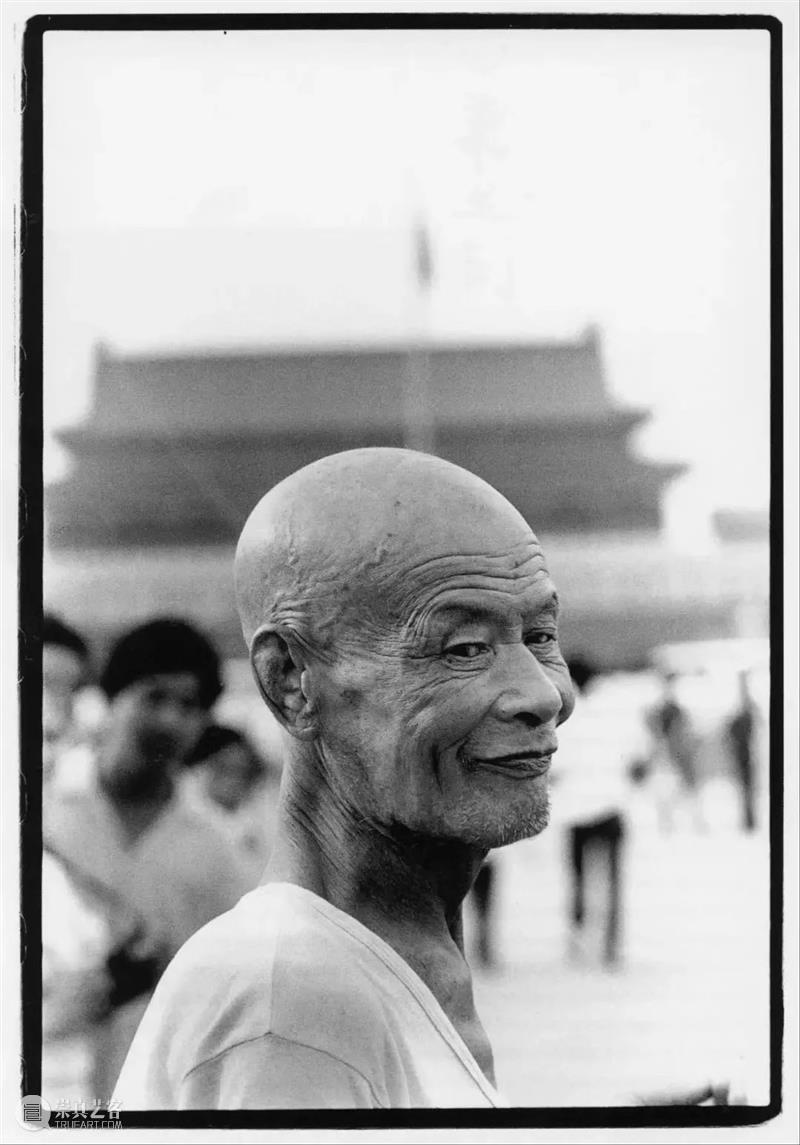

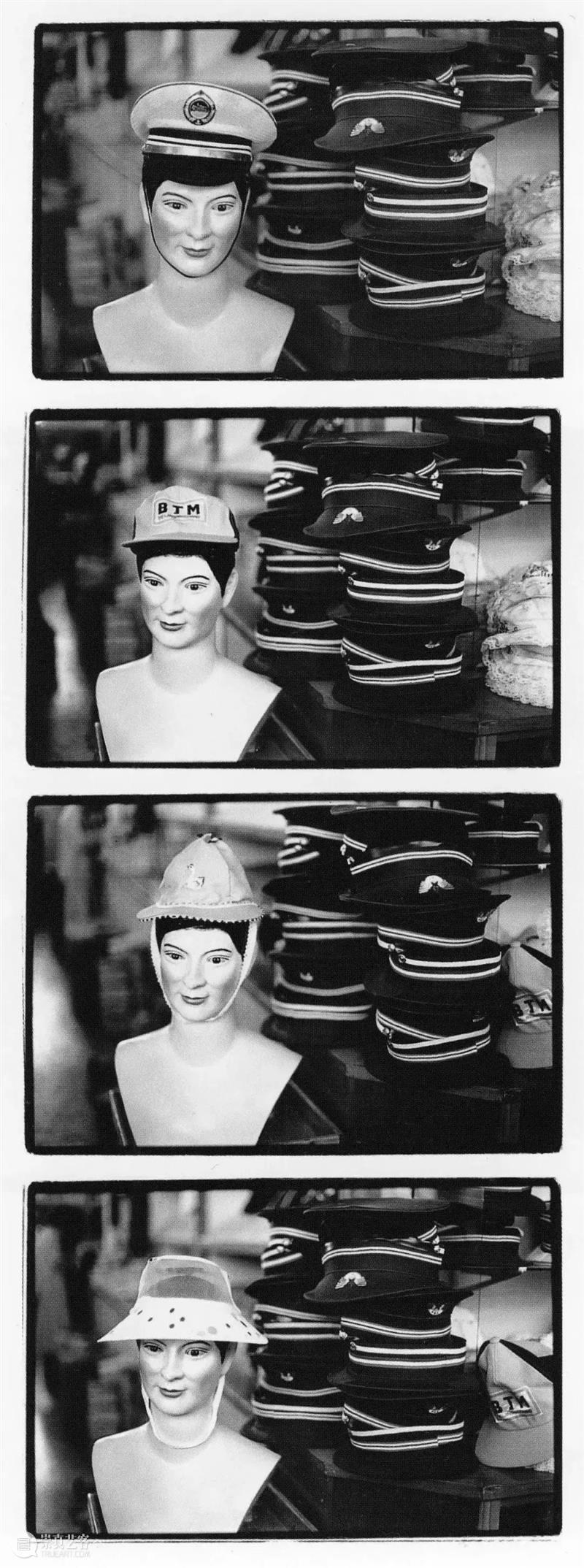

四月影会成立之后,凌飞的创作视角逐渐发生了改变。他从一个记录者渐渐转变成了一个观察者,纯纪实和纯技术性的内容不再是凌飞关心的重点,他开始将社会作为一个整体去思考。他从局部的细节中看到一个更宏观的图景,从个体的公民身上折射出国家性的命题。

不像80年代后在摄影学院里成长起来的后辈们,凌飞那一代的摄影师最早接触摄影时都是自学者。凌飞是从绘画的角度进入到摄影这门学问中来的,他花了大量的时候阅读中国和欧洲的绘画,并仔细研究作品的构图和主题。他将从绘画中得来的认知和感悟应用到了摄影创作当中,并重视构图和视觉语言的运用,却因此被当时的中国摄影家协会误解为是在进行没有内容和主题的形式主义的创作。实际上,尽管凌飞认为形式学习对于摄影的构图而言是非常重要的,但形式对他而言并不是目的,只是手段,摄影反映的是摄影师从艺术造型的角度对社会进行的一种观察。凌飞始终从人性的角度从事他的艺术创作,追求艺术上的自由主义和个人主义。

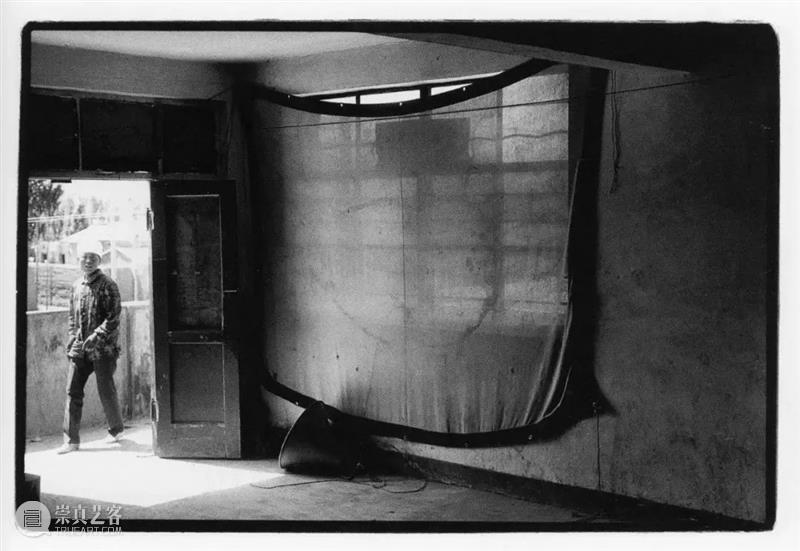

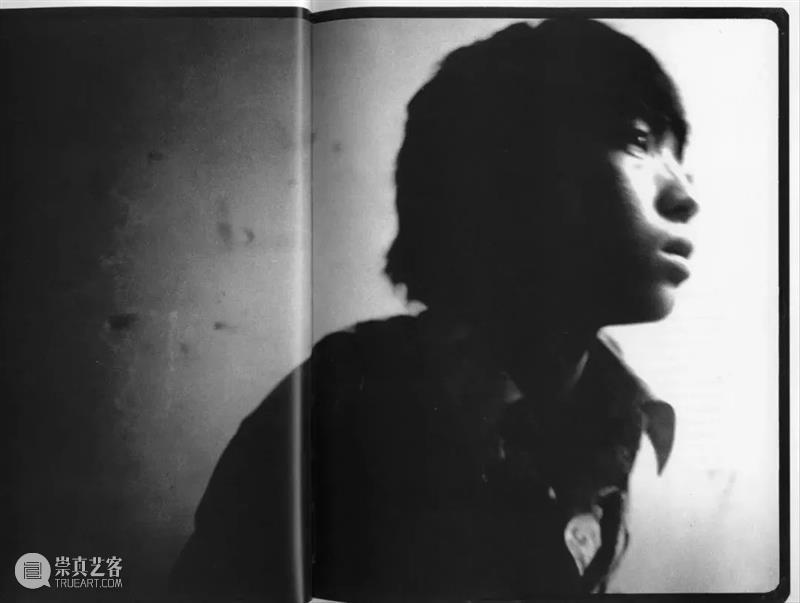

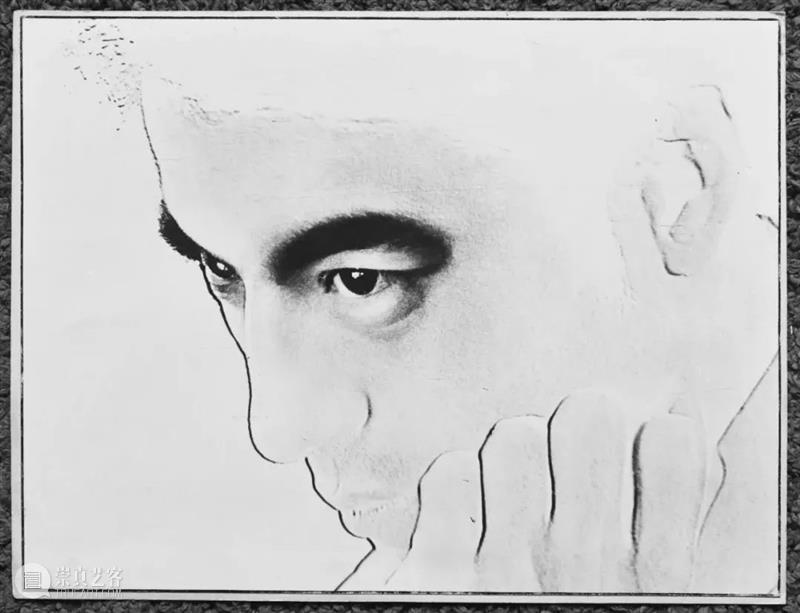

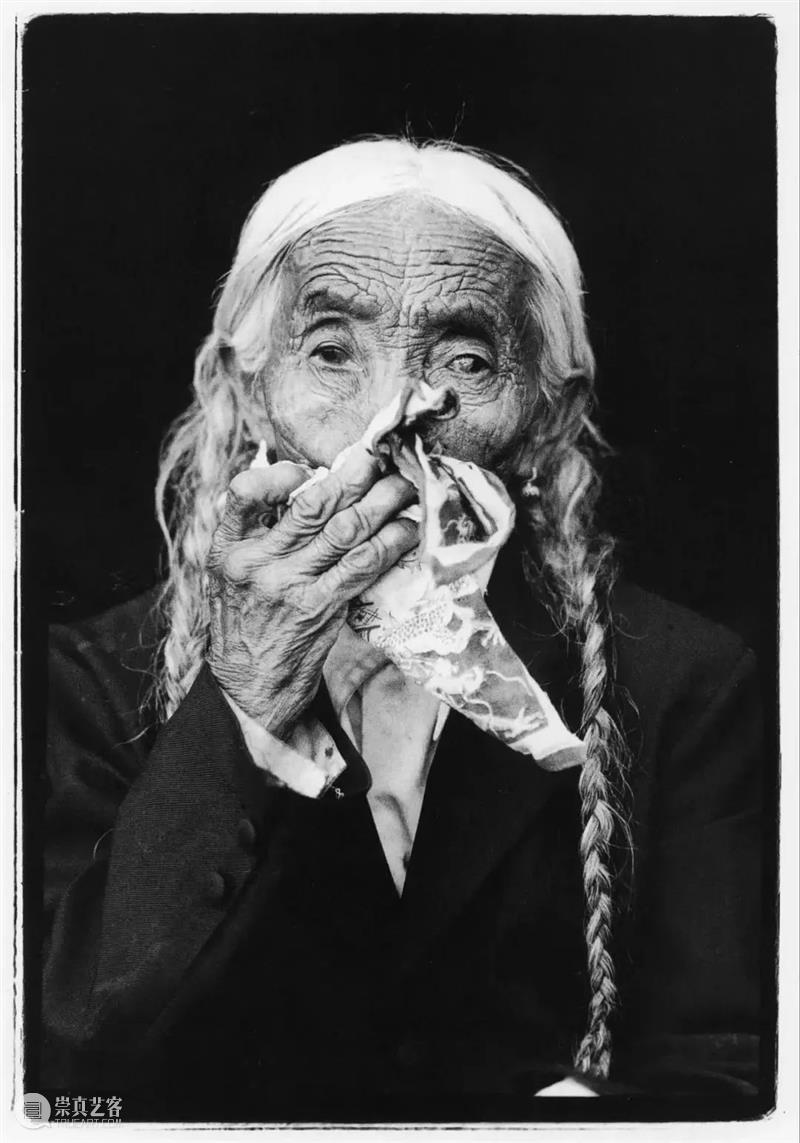

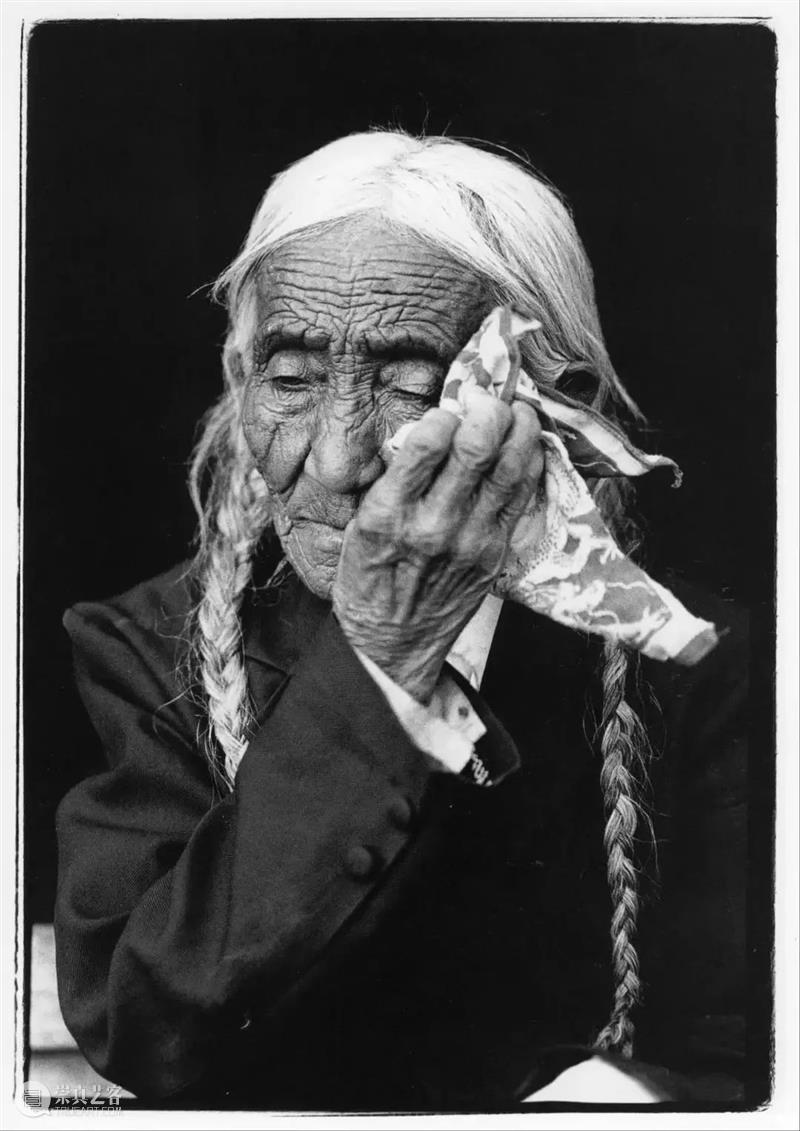

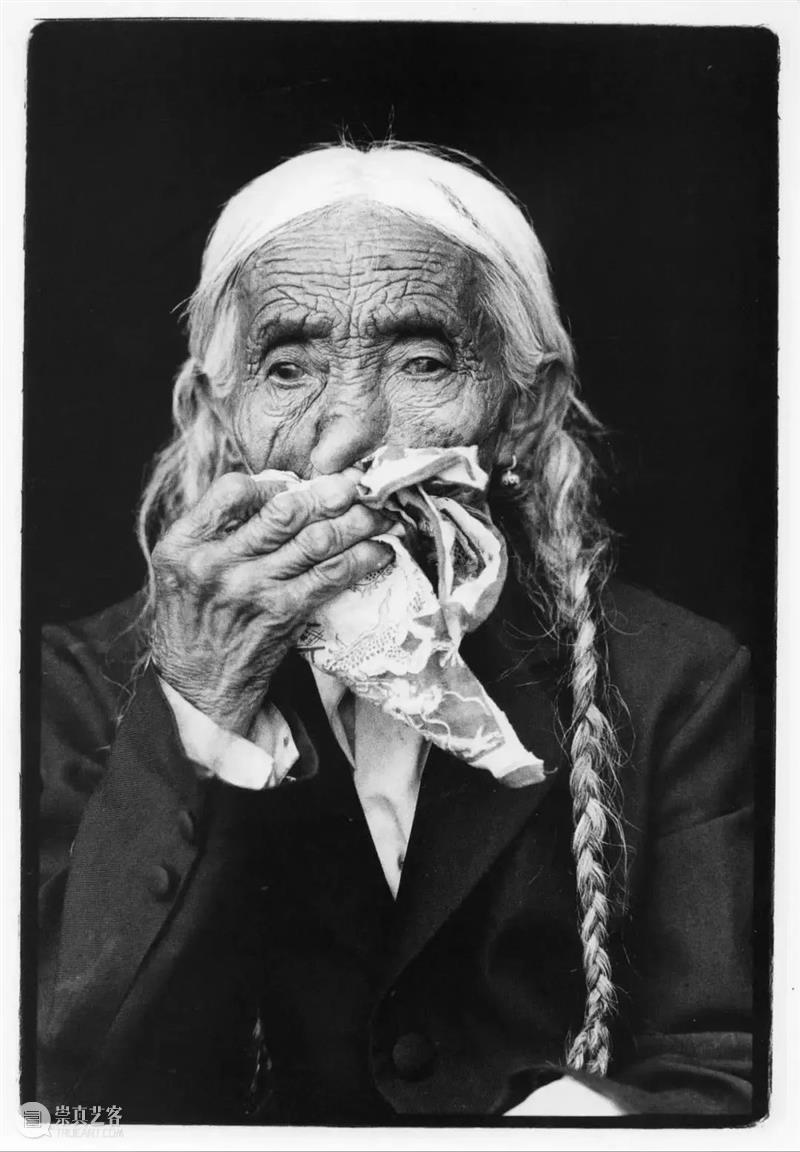

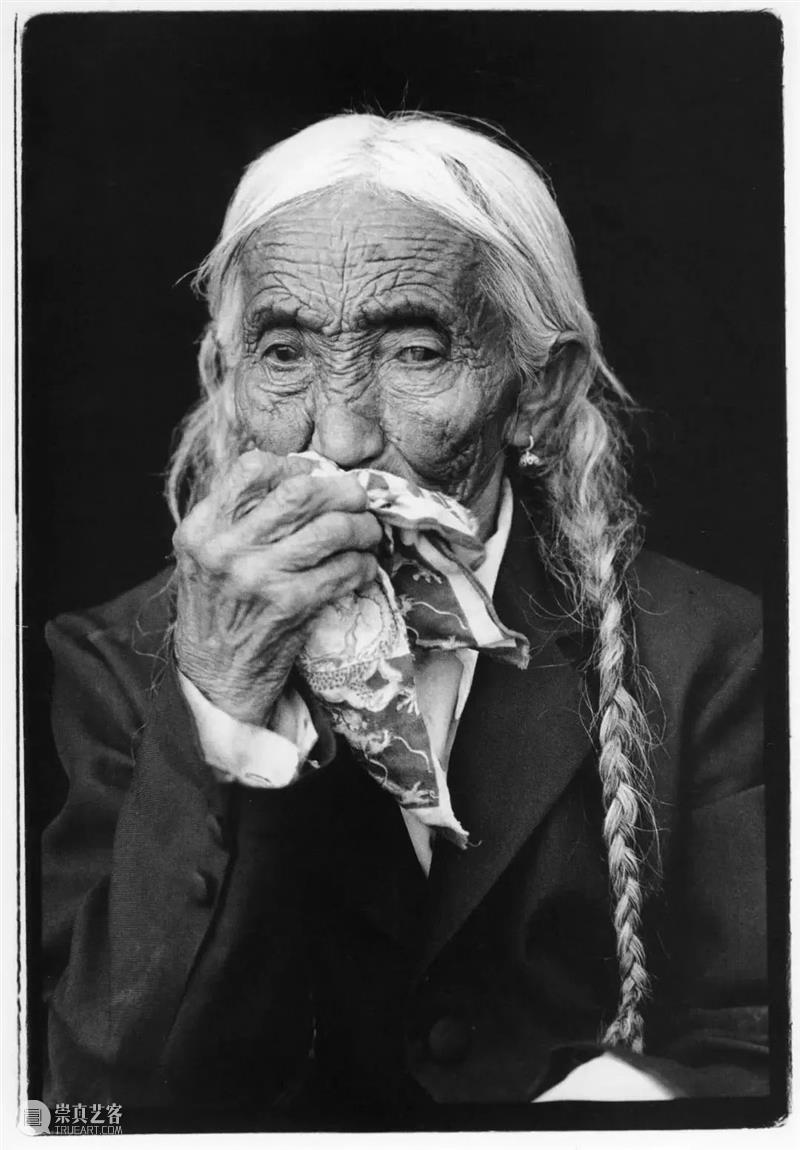

在从纪实性摄影转向观念性摄影创作的同时,凌飞也在不断探索新的创作语言,他的作品从一般的全色调的黑白逐渐变成两个色调的一黑一白。下面这组照片是凌飞拍摄的在医院时的冰心,他通过暗房技术中定影、显影等手段来探索摄影语言本身所能表达的一种极限。

更多作品

// 关于艺术家

凌飞

1953年出生于北京,是中国改革开放前期最早一批摄影“爱好者”,是自1979年以来北京“四月影会”的重要成员,是八十年代北京最早艺术群体“80平米艺术沙龙”的创始人。在中央民族大学执教后,九十年代赴法国大学攻读造型艺术,并受邀作为法国卡地亚当代艺术基金会驻会艺术家和法国里尔艺术中心邀请艺术家。在法国《世界报》做摄影记者7年期间,系列报道涉及欧亚文化、时尚和青年题材,亦是日本国际交流基金会赞助二十世纪末日本青年现状一书的作者。与此同时,凌飞还从事纪录片编导拍摄和故事片编剧,《变形》描述中国三个变形人的纪录电影,于2004年获法国里昂国际电影节亚洲新电影奖,并于2006年中法交流年主导在北京与中国电影资料馆和法国外交部成功举办法国纪录片大展等。

正在展出 What's On

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享