评论 | 马秋莎:从原生家庭出发的修复之旅

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

从某种意义上来理解,原生家庭可以说是所有社会关系的母型。当一个人被莫名其妙地抛入一个家庭的时候,这个人与其所在的家庭成员便链接在了一起。不仅这个人的人生从此之后便受到这个家庭关系的限制和影响,这个家庭的一切在无形中也同样随之发生巨大变化。正如马秋莎的作品《遛》中所呈现的那样,处于链条两端的主体在行动中时刻都处于互相影响、互相牵制的状态,而“遛”这个命名术则非常巧妙地点明了这其中的关系。原生家庭就是人理解、掌握、适应这种力学关系的起点。所有人都是在这样的“模型”中首先学会与身边最亲近的人相处,然后再凭借自己掌握的技能进入社会,与其他人,甚至与整个社会发生链接。

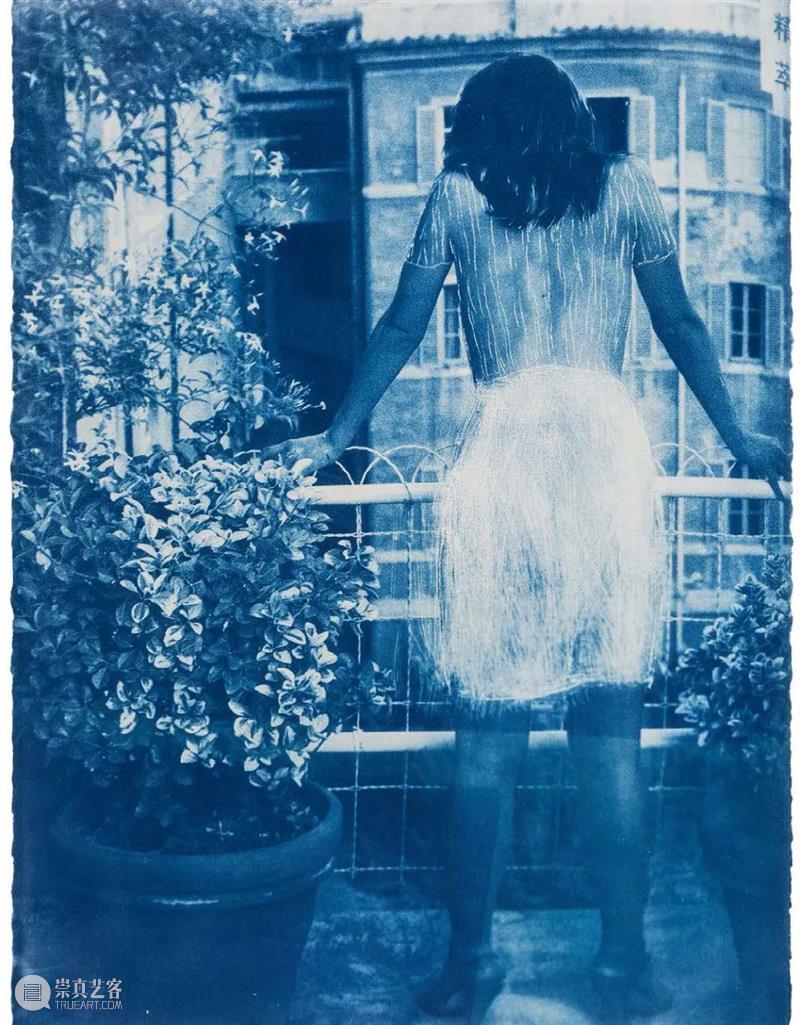

世界似乎就是以这样的方式将所有人编织成一个整体。我们每个人表面上看,好像都是独立的个体,但是人与人之间的那种抽象的、不可见的社会关系,如果一个由互相黏连的衣服组织起来的系统,让所有人都互相牵扯在一起。而要摆脱这样的关系,则会相应地带来或大或小的伤痛。这样的状况,相信马秋莎一定深有体会。在作品《我们》与《Us》中,她从亲密关系与社会关系、主动与被动等维度来解析人与人之间的隐秘关系。作品中,每一个人为了保持自我的独立而奋力将关系扯断时,不仅扯破了他人的衣服也扯破了自己的衣服,而且关系越是亲近,互相造成的伤害也往往越严重。而当我们目睹这一幕的时候,潜伏于自身经验之中的那种熟悉的痛感便猛然浮出水面。谁没有过这样的伤痛?谁没有给他人造成过这样的伤痛呢?这或许就是人类社会中永远无法消解的悖论吧。显然,这样的悖论同样是源自于每个人的原生家庭。当一个家庭接受了命运抛给自己的生命时,就不得不背负起为养育、照护、教育、扶持、保护这个生命的责任和义务。可是,在漫长的人类社会发展过程中,由原生家庭生发出来的复杂多变、难以捉摸的社会关系,已经形成了一种超级强大而缜密的控制系统,紧紧地将所有家庭都内嵌于这个庞大的系统之中。个人无法摆脱家庭,家庭则无法摆脱社会。这样,坚固而冷漠的社会关系便无情地侵入到每一个家庭内部之中,逼迫着每一个家庭、每一个家庭内部成员都必须遵循外部的社会规则来寻找存立的方式方法,寻找生存发展的可能性。可以说,原生家庭内部的亲密关系从来都具有外部性,都具有其冷酷无情的一面。这是每一个家庭都必须承担且不容忽视的严酷压力。家长要养育子女,使其在社会上得以立足,就必须在子女的成长阶段将自己所理解的社会关系通过“教育”这种实验模型,间接地施加在孩子身上。在绝大多数的情况下,很少有家长在面对强大社会压力时能够始终保持冷静、客观和应有的温情。在这些饱经社会铁拳捶打的家长们的认知中,如何让孩子不要步自己的老路,受社会的摧残蹂躏是最大的爱,其结果往往是他们先在这个教育模型中将自己的孩子摧残蹂躏一遍。他们总是把孩子想象成一张白纸,就以“一个孩子知道些什么”这样的借口,按照自己的想象和意愿强行对孩子进行塑造。他们总是将自己理解的“爱”视为唯一的爱,以“打是亲骂是爱”的说辞,让孩子无条件接受自己的教育方式。可是,从孩子的立场上来看的话,其效果却截然相反。孩子自然不是如白纸一般无知无能,而是天然具有每个生命的特异性。这种隐而不显的个体特异性决定了每个人只能按照适合自己的方式成长,不能被简单地塞进某种“成长模具”,长成理想的样子。因此,家长发出的那种单向度的推动力,就像《我所有的锋利源于你的坚硬》中那辆残疾人摩托车,自顾自地拖着孩子向前飞驰,孩子的生命意识便如同脚上的那双冰鞋上的冰刀,“永远处在磨与被磨、锋利与粗钝之间”,“刀刃变得越来越锋利,一度变成了真正的刀”。马秋莎,《我所有的锋利源于你的坚硬》,2011,单频录像,25'29''作为不得不全面承受来自父母的那种由单向度的臆想与复杂冷酷的社会压力交织而成的“爱”的孩子,则需要通过自己的身体与意识,在被规定的生命实践中,一点一点地、残酷地逼迫自己去消化这份沉重得让人痉挛的“爱”。于是,生命的成长成为了一种自我压榨、自我改造,将自己如“鲜红的番茄”一般美好的青春,用冰刀一般锋利而无情的方式,与其他的小伙伴一起,手拉手地“榨出如血般红色汁液滴入各式玻璃容器中”,谱写出红得让人窒息的青春之虹。这样日益累积的规训与反抗、控制与挣扎宛若利刃一般地留在了人的心里,久而久之便构成了隐性的生命创伤。这样的生命创伤是超越时代、国界、种族、阶级、性别、个体的普遍性经验。因此,在作品《从平渊里4号到天桥北里4号》中,当马秋莎从口中取出那个带着红色黏液的刀片时,相信没有人不会为之动容,没有人不被她的作品打动。因为,在那一刻,马秋莎前面所说的个人成长史便超越了她的个体性,转化成某种普遍性的经验,将观众自身的生命创伤重新唤醒。就这样,人的成长从一开始就被纳入到整个社会的规训体系之中,为了符合社会的规范标准,为了在社会上有立足之地,每个人就必须被动与被迫的面对社会的巨大变化,从小就深深地介入了社会的筛选机制,只有更能适应社会运行规则的人才能获得生存发展的机会。也许,社会机器施加在每一个独立个体身上的控制与规训未必如原生家庭内部的训练、教育那样直接、明确,但却是渗透在个人生活的每一个细节上,可能更加隐秘且具有诱导性,就像作品《漂》中所展示的那样,仿佛在用某种精神洗剂对人进行漂洗,让人难以察觉,可对人的异化与伤害却是根深蒂固、无法摆脱的。要么将儿时被灌输的如白雪公主般的甜蜜之梦进一步强化成某种被孤立隔绝的“睡美人”,要么就是让外部的社会规则全面侵入人的精神意识,逼迫每一个个体去适应狭隘、刻板且毫无人性的标准,每个人都陷入了《Must be Beauty》中的那种状态,被推到疯狂的边缘。马秋莎,《Must be Beauty》,2009, 单频录像,4'08"而从小不断累积的生命创伤很可能在无形之中就深深地镌刻在每个人的潜意识之中,跟随人们一起进入社会,成为与他人相交相处的经验基础,很多人甚至终生受之影响。于是,那把原生家庭内部生成的“刀”就转而运用在了社会关系之中。社会要想维持每一个个体在社会规划中既有的“状态”,具有特异性的人与人、与社会的关系就会产生某种断裂。这样的断裂同样是普遍性的。如果我们将整个社会系统理解为《沃德兰》中的水泥板的话,那么我们看到的绝对不是符合理想预期的完整坚固的状态,而是完全碎裂的状态。无可争辩的是,原生家庭留给人们的显然不只是上述这种因受社会机制严重异化而造成的生命创伤,也同样留存着实实在在的、发自内心的关心与爱护,留存着无私而伟大的亲情。只不过真挚的亲情在长期模拟社会训练的过程中,被碎片化地隐藏在了生活与记忆的最深处。倘若我们重新回到自己的成长历史之中,沿着亲情的线索去回溯,很可能就能够一点一点地将这些分散成点点滴滴的情感重新打捞出来。这样的情感也许会凝固在一些“‘反常’且认真的行为”(《比我小两岁》)之中,凝固在遮挡在大窗户前的蕾丝纱窗(《雾》)之中,凝固在母亲的肉色尼龙袜之中……在这个时候,我们或许就会发现,始终伴随着我们每个人的记忆并没有被时间风化成黑白,而是如“蓝晒成像的颜色”一般,形成了新的“理想”的颜色。而对过往历史的反思与再考,就像是历史事件的再次“曝光”,“在曝光的过程中,有的消失了,有的出现了,有的被遗忘了,有的被模糊了,有的被强调了”。这或许是记忆的一种自我保护机制,在脆弱的真实情感上覆盖上一层透明的保护膜,将原生家庭中来自社会关系的间接异化阻挡在精神底线之外。马秋莎,《雾》,展览场景,华人艺术中心,曼彻斯特,英国,2013马秋莎,《Page 23》,2017-2018,氰版照相法,78 x 56 cm这时候,我们再来看《从平渊里4号到天桥北里4号》这个作品,或许就会觉得,马秋莎在作品中的述说可能并不是对原生家庭的控诉,而是要清晰的指认出家庭关系内部中被社会关系异化的部分,从而让自己得以摆脱其控制。一旦这样的异化部分遭到指认,人际关系、情感关系中的裂缝便随之显现,被隐藏忽视的真挚情感也会随之浮现出来,成为弥补、缝合裂缝的最有效的媒介。当我们看到马秋莎小心翼翼地用丝袜将破碎的水泥板重新组装起来的《沃德兰》的时候,我们看到的当然不可能是那个以“世界上最大的儿童乐园”之名制造出来的社会系统所规定的wonderland,而是真正属于她自己的、适合她自己的真正的wonderland。可以说,这不仅是对家庭关系的修复重组,同样也是对社会关系的修复重组。修复重组是对关系链条两端的不同作用力的重新认识,也是对关系链条本身的重新认识。从某种意义上讲,如果链条两端的主体分别将对方视为他者的话,那么,联结在他们之间的链条就必定表现为控制与反抗、规训与拒斥的对抗性关系。即便人与人、人与社会在表象上被联结在一起,但内在关系上却完全是断裂的、伤害性。而对关系链条的修复重组,就是重新理解人与人、人与社会的关系,在充分尊重个体差异性的前提下,用真实的、相互信任的情感,修复冷酷无知的合理化控制造成的断裂与伤害。这也就意味着用相互理解、相互尊重的协作来代替一方对另一方的压制与管理,让异化的人际关系重新找到应有的温情与恰当的存在方式。马秋莎,《礼物 ( 来自 SWX )》,2018-2019,装置( 发动机、钢板、防爆玻璃、铁、皮革、橡胶、塑料等) ,3564 x 1620 x 1527 cm马秋莎,《礼物 ( 来自 SWX )》,Yosemite,展览场景如此说来,在《礼物》这个作品中,马秋莎与她的爱人共同为我们呈现了真正的人与人之间的关系链条。他们一起对一辆受到不可逆损坏的奇瑞QQ轿车进行精心的翻新,让它“作为限制了人们与外界接触范围的私人小汽车的命运终结之后,又被赋予了新的使命和意义”。他们将这辆车放置在展览空间中,保持启动空挡状态,“观众可上车踩踏油门、发动引擎,体验它仿佛是重生宣言一般的轰鸣之声”。显然,这个作品不只是为我们呈现了一辆翻修好的轿车,也为我们呈现了一种良性的协作关系,一种基于真情实感的人际关系。如果人们拥有了这样的人际关系,那么即便是走在如高速公路般的人生道路上,也能够从枯燥无味的社会系统中把握到“天空开始因日落而大放异彩的时候”。正如列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》中所说的:“当太阳落向平静如镜的水面,好像某个天上的吝啬鬼施舍东西下来那样的时候,或者是当日轮使山峰的轮廓鲜明,好像一片有锯齿的硬叶子时,人最能够在一个短暂的白日梦中接受启示,那些晦暗的力量、雾气、闪电等的启示,接受那些他整天暗暗地感到在他自己内部交战不已的力量之启示。”本文为 ING 版权所有,欢迎转发;如需转载,请后台留言告知转载事宜,侵权必究。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享