泰戈尔戏剧《齐德拉》与五四时期的“娜拉”问题

谭咏枚 | 文

内容摘要: 1924年泰戈尔访华期间,徐志摩、林徽因等人在泰戈尔生日宴上演出泰戈尔戏剧《齐德拉》。此次演出被视为一次“文化盛宴”主要因为泰戈尔是亚洲首位获得诺贝尔文学奖的名人。当时的中国文化人士对《齐德拉》剧本的艺术性和思想性并未过多关注。易卜生的《玩偶之家》同样探讨女性解放问题,却掀起了一股热潮。比较《齐德拉》剧中的“齐德拉”和易卜生戏剧中出走的“娜拉”,有助于理解泰戈尔独特的女性主义思想;同时,也可窥见“五四”时期中国知识分子在女性解放和东西方文明观问题上的探索与争鸣,这些争论实则受到文化权力关系的影响。

关键词:泰戈尔 齐德拉 娜拉 女性解放 文化权力

中图分类号:J80 文献标识码: A

文章编号: 0257-943X(2022)04-0146-10

谭咏枚,浙江大学传媒与国际文化学院美学专业博士研究生,研究方向为戏剧影视美学。

一、 “文化明星”光环下的失落

印度作家罗宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore)因其诗集《吉檀迦利》获1913年诺贝尔文学奖而闻名于世。但是泰戈尔的创作成就远不止于诗歌,他的戏剧、小说、音乐作品等都反映了独特的审美价值和丰富的思想文化。泰戈尔的戏剧和他的诗歌一样具有抒情性和宗教性,但相比之下,戏剧作品中包含了更多的思想内容和文化内涵。泰戈尔的戏剧曾在西方广受欢迎,尤其是《邮局》(1912)、《摩克多塔拉》(1922)、《南迪妮》(又名《红夹竹桃》,1926)等。

中国最早翻译的泰戈尔剧作是1921年瞿世英发表在《小说月报》上的《齐德拉》。[1]与泰戈尔的诗歌和小说相比,五四时期对他的戏剧的翻译和介绍相对较少,只有瞿世英、吴致觉两人分别翻译的《齐德拉》、邓演存译的《邮局》、高滋译的《马丽妮》和《牺牲》等几部。泰戈尔的戏剧在中国上演的次数也不多。1921年夏天,湖南旱灾,作为赈灾义演节目之一,燕京大学几位女学生排演的《齐德拉》首次在国内上演,但演出并未叫座。剧本的译者瞿世英在观看这次演出后,在当时的《戏剧》杂志上发表《演完太戈尔的〈齐德拉〉之后》一文,提到当时的演出反响,“观众异口同声的说,‘这亦叫戏吗?’‘没意思’‘看不懂’”[2]。瞿世英分析演出在接受层面上的失败,其原因是“一来新剧知识太差;二来看得不发生印象,反不如‘伍员马上怒气冲’……与‘欺旁人,好比是……’之动人;三来观众以观剧为纯粹感官的快乐,所以这种象征剧当然是不懂的了。而最要紧的就是他们还是听旧戏的态度来的,所以自然说不好了”[3]。除了找出原因,瞿世英对外国戏剧在中国演出的几个重要问题也进行了反思和总结。

1924年泰戈尔访华期间,国内曾掀起一股“泰戈尔热”。而同为诗人的徐志摩,在公开场合却对泰戈尔的诗歌谈论不多,也不曾有多少译作。徐志摩深知泰戈尔“最喜人家排他的戏”[4],所以特意迎合其喜好,在1924年5月8日泰戈尔生日宴上演出他的戏剧《齐德拉》。事实确实如此,泰戈尔本人对戏剧非常重视,这一点不仅体现在创作数量上[5],还体现在他的兴趣爱好上。他曾几度参加自己戏剧的演出活动,晚年还对几部早期剧本进行改编和再创作,说明他对戏剧有热忱的追求。然而直到现在,国内对《齐德拉》一剧的理解仍然停留在优美、抒情的爱情轻喜剧层面,对泰戈尔其他剧作的研究也有待深入。

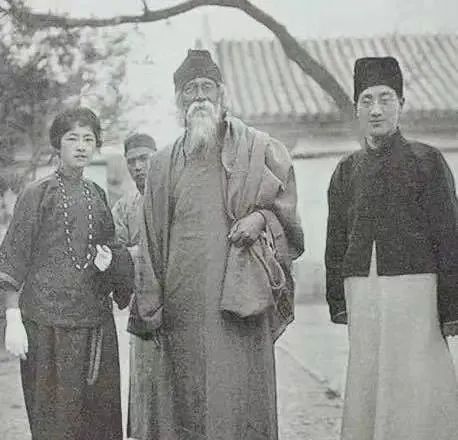

由左到右:林徽因、泰戈尔、徐志摩

新近的戏剧史料研究开始关注和梳理泰戈尔戏剧《齐德拉》1924年在中国上演的始末,并试图对其戏剧史意义进行重估。例如,张诗洋从新发现的张彭春日记中所载有关《齐德拉》排演的内容开始梳理,确定新月社上演《齐德拉》是对当时戏剧创作“写实主义”的反拨与纠偏,在一定程度上“可视作新月派发起的‘国剧运动’的先声和早期实践”[6];费冬梅从泰戈尔访华与新月社的戏剧实践的角度进行史料钩沉,提供了十分翔实的资料。这些都是非常重要的研究成果。

从这些史料可以看出,1924年新月社排演的《齐德拉》比1921年的首演取得的反响要热烈得多,备受文化界瞩目。首先,这部戏的参与人员阵容可谓豪华:林徽因饰女主角齐德拉,张歆海饰男主角阿周那,徐志摩饰爱神,林长民(林徽因父)饰春神,蒋百里、丁西林饰村民,王孟瑜、袁昌英饰村女,张彭春担任导演,梁思成负责舞台布景设计,可谓明星云集,盛极一时。[7]其次,这次戏剧演出的观众多为受邀而来的中外文化界名人,有较高的文化修养,能够较好地理解泰戈尔戏剧的寓意和文化内涵。泰戈尔生日当天,新月社同人悉数到场。鲁迅也在日记中记载:“晚孙伏园来部,即同至中央公园饮茗,逮夕八时往协和学校礼堂观新月社祝泰戈尔氏六十四岁生日演《契忒罗》剧本二幕,归已夜半也。”[8]另外,生日宴还邀请了相当数量的外国嘉宾。林徽因、梁思成等人出国后,新月社演出《齐德拉》一事传到海外留学生闻一多、余上沅等人耳中,引起这几位热衷于戏剧事业的留学生的关注,极大地鼓舞了他们进行戏剧实践的热情,为余上沅等人的国剧运动播下了一颗种子。

林徽因饰女主角齐德拉

《齐德拉》1924年上演的情况留存于观众的记忆及当时的媒体报道中。一些观众围绕“排场”“文化盛宴”“名流聚会”等关键词描述《齐德拉》的演出。据观众赵森回忆,当晚的协和大礼堂热闹非凡,“傍晚时候,华灯初上,协和礼堂门口,已经是车水马龙,门庭似市了”。赵森还回忆道,新月社不惜巨资,仅在服装和道具方面,“就花了好几百块”。戏台的布置,非常精美华丽,殿前那只大鼎,“远远地一看,金碧辉煌,配着大殿上的漆红粗柱,幽美极了,里面华丽高大的神座,坐着两位庄严伟大的春爱之神,不用听戏,就看这点布置,就叫人瞧着肃穆起敬,另有一种说不出的静美”。[9]这些渲染气氛和充满向往之情的表述,多少流露出观众的“看热闹”心态。据媒体记载,《齐德拉》开场之前,徐志摩等人为加深观众对新月社的印象,别出心裁,特意请林徽因和一个儿童在舞台上共同营造出恋望新月的画面。“名剧开幕之前,新月社为表新月的意思,由林徽音女士饰一古装少女,服装特出心裁,奇美夺目;黄子美君三公子(六岁)饰一幼童,乖巧可爱。两人恋望新月,宛如画图,全场鼓掌,叹未曾见。”[10]从媒体对这一开场的描述可见新月社对《齐德拉》剧作中的象征主义、写意性等艺术风格把握得比较到位。这与“社会问题剧”的写实主义风格迥异,令人耳目一新。

泰戈尔与新月社成员合影

这部戏上演后,未引发关于作品内容的激烈讨论或批评,人们对演出的文化意义、排演始末的边角料的关注超过了剧作本身。当时的媒体曾有意强调此剧的噱头,如《晨报》宣传说“林徽因与徐志摩、梁思成之间的恩怨情长,在座者多有了解,更增添了这出爱情名剧的魅力”[11]。费冬梅指出众多学者名流参与演出此剧这一行为本身的意义和影响要远大于它的文学价值:泰戈尔访华是当时全国关注的文化事件,《齐德拉》的公演有其特定的文化象征意义。[12]因“诺奖光环”的存在,无论是在东方还是在西方,泰戈尔都被打造成一个文化符号或是文化明星,获得如此关注,理应被视为一种殊荣,但这反而使得人们对他的作品知之甚少。这对于作家而言,是幸运还是不幸?《齐德拉》是唯一一部五四时期在中国上演的泰戈尔戏剧,蕴含了剧作家独特的女性主义思想、东西方文明观等,值得进一步研讨。

二、 《齐德拉》与泰戈尔的女性观

泰戈尔的家庭生活和教育背景比较特殊。经过英国近两百年的殖民统治,19世纪末的印度曾发生过宗教改革、文学启蒙运动、民族主义运动等社会变革。泰戈尔的祖父、父亲和兄长等亲人曾参与其中,他本人还是孟加拉文学启蒙运动的倡导者。泰戈尔在印度度过了婆罗门贵族式的童年,成年后到英国接受文学教育。从文化属性和民族身份上来看,泰戈尔接受的影响是多元复杂的。他的作品中有印度文学传统的基因,又有西方哲学思想和文学思潮的影响,还有不可忽视的个体的独特性。

《齐德拉》是泰戈尔1891年用母语孟加拉语创作的诗剧,1913年他亲自将其译成英文,定名为Chitra。剧作取材于印度史诗《摩诃婆罗多》的一部分:阿周那在被流放森林的途中遇到了齐德拉公主。泰戈尔对史诗中的这段故事进行想象和改编,充实和丰富了齐德拉与阿周那的爱情故事。剧中的齐德拉公主从小被当成男性来培养,她英勇善战,保家卫国,但因相貌普通,在初次向深爱的王子阿周那表白后遭拒。为了得到阿周那的青睐,齐德拉向春神和爱神祈求美貌,春神和爱神因而赐予她一年的美貌。再次相见时,阿周那爱上了美丽的齐德拉。一年后,齐德拉的美貌失效,她以本来面目出现在阿周那面前,阿周那才意识到自己所爱的是齐德拉的灵魂而不是她的皮囊。全剧以两人达到灵魂的相爱结束。此剧体现了泰戈尔对爱与美的理解:爱的本质是灵魂的共鸣,而不是外表的吸引。

《齐德拉》一剧塑造了一个特殊的女性形象“齐德拉”,借此探索女性如何获得解放以及何为健康的两性关系、自由恋爱与婚姻的关系等问题,体现出泰戈尔独特的女性观和文明观。这些问题在中国五四时期也曾被广泛讨论。1918年6月《新青年》的“易卜生专号”发表《玩偶之家》后,胡适对其进行简单的模仿,创作短剧《婚姻大事》。此后“娜拉剧”便一拥而上,如《醒了吗?》(凌均逸)、《心影》《自诀》(严棣)、《软化吗?》(刘剑钺)、《生死关头》(慧奇)、《谁害我?》(庸觉)、《迷梦》(仲岳)、《爱神的玩偶》(濮舜卿)、《是人吗》(陈大悲)、《打出幽灵塔》(白薇)等。[13]“娜拉”在中国现代戏剧史的重要意义毋庸赘言。五四知识分子对易卜生的《玩偶之家》所蕴含的女性解放思想的关注和研究远胜过《齐德拉》。那么,同样是探讨女性解放问题,易卜生笔下的“娜拉”与泰戈尔笔下的“齐德拉”在五四时期的接受差异说明了什么问题?回答这个问题,需要先理解泰戈尔在剧作中体现的女性观。

《齐德拉》一剧中的齐德拉公主,最初因自己相貌不够美丽,且身上有过多的“男性气质”而感到不自信。她因而祈祷:“请赐予我女人的力量吧,请将武器赐予我这个手无寸铁的女人手里吧。”[14]在因男性气质太强、女性气质不够而初次求爱失败后,齐德拉乞求春神和爱神赐予她女性的温柔与美丽。她依靠美貌如愿获得阿周那的青睐,但却陷入另一种痛苦和困惑。“我感觉到内心剧烈的痛苦,我变成了一个完全的小妾,此情我却无法忘却。每天小妾都要梳妆打扮,被送到心灵向往的圣地——新房的床前。每时每刻我都要毫无倦意地睁大眼睛,目睹他的垂怜。……在这个世界上,还有谁能得到这样的诅咒!”此时的齐德拉意识到,她为了所谓的“神圣爱情”放弃了自己的个性,这所谓的爱情是在自己不自觉地迎合传统男性对女性的想象和欲望之后获得的。她逐渐意识到真正的爱情应该以女性展现真实的自我为前提。“我要比这种乔装的女人强一百倍。我要展现那种真实的自己。如果他不喜欢我,而厌烦地离去,即便我痛心疾首,我仍然会活下去。”[15]

这与易卜生的“个人主义”(胡适语)强调“我是我自己”的思想不谋而合。女性解放的第一步是自我意识的觉醒,例如《玩偶之家》中的娜拉说“现在我只信,首先我是一个人,跟你一样的一个人——至少我要学做一个人。托伐,我知道大多数人赞成你的话,并且书本里也是这么说的。可是从今以后我不能一味相信大多数人说的话,也不能一味相信书本里说的话。什么事情我都要用自己的脑子想一想,把事情的道理弄明白”[16]。胡适借易卜生的戏剧说明个人自由独立精神的重要性,“易卜生的戏剧中,有一条极显而易见的学说,是说社会与个人互相损害。社会最爱专制,往往用强力摧折个人的个性,压制个人自由独立的精神。等到个人的个性都消灭了,等到自由独立的精神都完了,社会自身也没有生气了,也不会进步了”。他在文末又总结道:“发展个人的个性须要有两个条件。第一须使个人有自由意志。第二须使个人担干系,负责任。”[17]

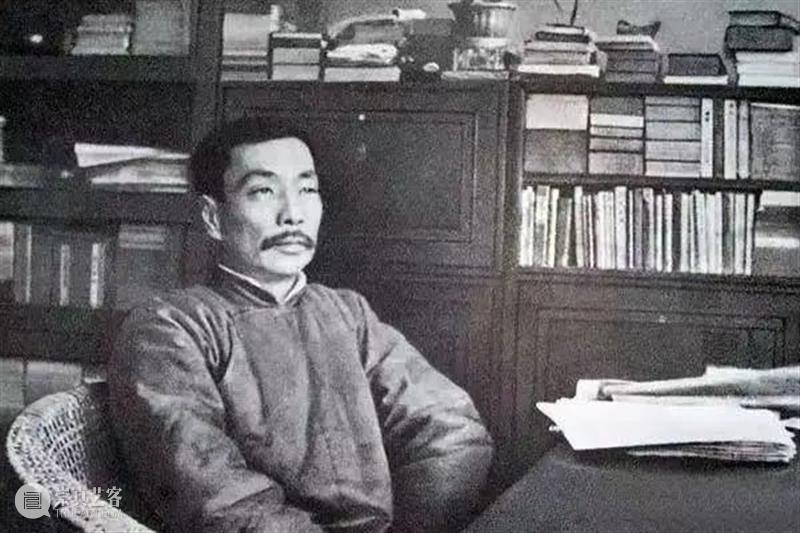

易卜生

泰戈尔所主张的个人主义或者说女性解放,接近胡适所说的“健全的个人主义”。他希望女性能保留其自然的特质,如温柔、母性等。虽然这样的观点容易被误认为是男性话语对女性的规训,但泰戈尔在剧中运用象征手法表达了他对女性个性自由的愿景。例如,阿周那和齐德拉曾聊到打猎的事。阿周那回忆自己和几位兄弟一起去森林打猎,在淅淅沥沥的雨声和小溪潺潺的流水声中,他们准备狩猎一头林间小鹿。齐德拉回应阿周那说:

你是否确切知道,这只驯服的金色的魔幻小鹿已经向你投诚?不是的,不是这样的,这只小鹿不会自己向你投诚……她容忍短时间的戏耍,但不能永远与你生活在一起……你和我今天在雨季中就是在进行着这样一种游戏。……你可以拼尽全力去捕捉那只活跃的小鹿……而驯服的小鹿却永远无拘无束,在这个布满乌云的世界上奔跑。[18]

这是泰戈尔通过齐德拉这个角色,对女性获得自由和解放的象征性描绘。阿周那与被狩猎的金色小鹿象征着父权社会里长久以来被规训的女性,而齐德拉并不认为女性之于男性如同猎物之于猎人,是可以被驯服的战利品,她们应当是拥有个人意志,随时可以自由奔跑的独立个体。

齐德拉这个人物还有一点非常突出的特征,她表现了女性解放运动发展到一定阶段之后,在现代社会中接受过教育、获得了事业机会的“新女性”对自身身份认同的迷惘,以及对自身真正归宿的困惑。齐德拉用不无自嘲的语气说道:“哎呀呀,她的命运不佳!女人如果真只做女人……只用甜蜜的计谋、百媚的姿态时时刻刻夺取和困住男人的心……那么,她的人生才有意义。她的功绩、英雄壮举、接受教育又有什么用呢?”该剧也借村民对齐德拉的描述,表达了关于理想女性气质的观点,“就温柔体贴而论她是国母,就英雄气概而论她是王储”[19]。在泰戈尔看来,理想的“新女性”气质趋近于雌雄同体,男性和女性的气质较为完满地融合在个体身上。

在全剧最后,齐德拉揭下面纱,与阿周那真正实现了灵魂的相爱。值得注意的是,齐德拉最终对自我身份的认同是国王的女儿,以及甘愿孕育孩子的母亲,而不是阿周那的妻子。这恰与鲁迅的观点相似。鲁迅认为世间所认可的女性本质之一——妻性,原本并不存在,“女性的天性中有母性,有女儿性;无妻性”“妻性是逼成的”[20]。可见,泰戈尔和鲁迅都认为,“妻性”是父权社会产生的结果,但是对父权社会的反抗并不意味着要全然否定女性所有自然的天性,女性可以保有自然赋予的“母性和女儿性”。

三、 文化权力关系中的“娜拉”问题

1923年的《妇女杂志》发表过《泰戈尔的妇女论》一文,译者叶启芳指出泰戈尔“除了文学之外,对于艺术,哲学,和社会改造问题他都有所贡献”[21]。1932年,林苑文又对此文进行了重译。泰戈尔在文中肯定了女性作为独立主体追求“个人主义”的合理性,正如《齐德拉》中所体现的自我意识;同时,他也在文中指出,这种个人主义其实是有限度的。泰戈尔认为女性在家庭中发挥着举足轻重的作用,“凡属于人的地方便有女子的社会。家庭是一所人类发现一己的价值的地方,所以他的价值不是市场的价值,是爱的价值;即是上帝以无限仁慈给与众生的价值。这个家庭的社会是上帝给与女子的恩惠。她可以将她的爱的光辉射出家庭的境界照耀四方,同时甚至可以离开家庭的社会来证明女子的本性,当上帝的使命叫她这样做的时候”。泰戈尔同时也说明他并不主张女性生活的中心就是家庭,“我不是想暗指家庭的生活是女子唯一的生活。我是说人类的社会是女子的社会,无论它是家庭的或者是其他属于人的活动,而不只是关于组织的抽象努力”[22]。泰戈尔出于对男性权力话语的不赞同,进而强调了女性的独特社会地位。他赞扬女性的温柔和与生俱来的母性,同时也肯定女子身上固有的坚韧——她可以巾帼不让须眉,可以在享受真正的爱情的同时拥有自己的事业。泰戈尔认为,关键是女性自己要有内在的灵魂觉醒,不固守传统观念对女性的评判标准。如果女性群体自身在潜意识里根本没有解放自己,仍然用“男性凝视”的惯性来束缚自己,正如齐德拉最初对自己没能拥有令男人倾心的美貌而耿耿于怀,那么女性就没有得到真正的解放,只是一些精英知识分子在高举“女性解放”的旗帜而已。

《齐德拉》对今天的人们重新理解和反思五四时期的“娜拉”问题具有启示意义。可以想见,如果让泰戈尔来回答“娜拉是不是非出走不可”这个问题,答案大概是否定的。泰戈尔意识到启蒙主义背景下的女性解放话语中,实际上还隐含着性别权力话语的陷阱。泰戈尔指出,在要求女性解放的时代,一味地鼓吹男性气质,使得所谓男女平等逐渐发展成男女平均,这好像又走向另一种极端,“因为男子夸耀他们的权威的缘故,那些凡是生活着的物件和属于人的关系都被嘲弄了,因此一大群女子便破声大叫来证明她们不是女子”[23]。如果女性与男性没有区别,那么“女性”本身还存在吗?这是一个悖论。

五四运动最初的革命激情使得“新青年”们难以发现自己思想的盲区:他们只顾着用女性“出走”这一象征性的行为来反抗旧式婚姻和家庭,来标榜个人意识觉醒和时代革新,却没有想清楚,“娜拉”们真的非走不可吗?大多数五四剧作家都认为,非走不可,不走就不够“进步”,不走就不是“解放”。但是,新青年同人们并没有思考过女性是否可以在彻底脱离家庭后维持基本生活的问题。对一种“主义”的笃信使得他们甚至忽视了易卜生本人在《海上夫人》中对“娜拉出走”的困惑和反思。他们不曾意识到,即便是在孕育《玩偶之家》这样作品的欧洲,该剧也曾因娜拉不顾家庭责任,缺乏关怀伦理,而遭遇上演的尴尬。[24]

鲁迅是五四时期较早对此进行清醒深刻思考的知识分子。1923年,鲁迅在北京女子高等师范学校发表名为《娜拉走后怎样》的演讲,指出“娜拉或者实在只有两条路:不是堕落,就是回来……还有一条,就是饿死了”。鲁迅警告学生们即便做梦也不要脱离现实,“假使寻不出路,我们所要的就是梦;但不要将来的梦,只要目前的梦”[25]。他主要从社会经济层面分析娜拉的悲剧,认为女性要真正独立,必要条件就是获得独立的经济收入。袁振英在1928年也对五四运动早期“娜拉出走”式的激情反抗进行反思,“女子不能够单独完成一种社会的使命,已结婚的女子蜷伏于因袭的礼教,甘心做诈伪的成见和男子的唯我主义底牺牲。已解放的女子又要同别人同归于尽。易卜生没有一篇戏剧能够供给一种女子确实胜利的影子”。他认为无论是“傀儡女子”还是“革命女子”都不算完全胜利,而“唯理的婚姻要女子同男子有平等的论理和智识”。[26]

鲁迅先生

正如杨联芬指出的,问题的症结之处在于在中国当时的语境下,“性别之间的权力关系被新与旧的文化问题遮蔽了。因此,自由恋爱的自由结婚,是否就能避免婚姻悲剧、消弭家庭中的父权阴影?这在以‘破坏’和‘反抗’为基本姿态的五四,尚未能及时反思”[27]。而中国知识分子对五四运动早期那种简单的、观念化的“社会问题剧”的批评,多集中在其艺术性的稚嫩和缺憾方面。实际上,内容与形式是一体两面的,艺术性的缺点往往不只是因为艺术手法的不成熟,还可能源自创作者乃至社会中常见的简单二元对立思维。因此,新文化运动之后,中国知识分子对“社会问题剧”的反思,实际上不只是艺术创作意义上的思考,还隐含着对早期文化激进主义的降温和深思。

性别权力问题涉及文化政治学中的权力的不均衡分布问题,除了前文所述的男性与女性之间的权力关系,还有殖民与被殖民的权力关系,以及西方文明与东方文明的权力关系。《泰戈尔论妇女》中所谈的问题并不止步于女性解放和男女关系问题。泰戈尔注意到现代社会的运作以男性为中心,而现代文明的话语权力也属于男性,女性往往被排除在男性社会/现代文明之外。“现代的文明差不多完全是男性,是一种权力的文明,在它里面女子已经被抛弃在黑暗的地方。因而它失了平衡,因而它在连续的战争里面活动着。它的主要的力量都是些破坏的力量,……这个单方面的文明很快的便演出无数的不幸的结局……最后女子便不能不走进来,把她的生命节拍传入这权力的放恣的活动中。”他还指出:“女子并不是单是为求得生计的自由,反对男子对于商业的独占,她还要反对男子对于文明的独占,因为在这种现象之下他会每天在伤她的心和使她的生活孤独。”[28]在这里,泰戈尔对性别关系的固有内涵进行了跳跃性的、但却是极富洞察力的引申。《齐德拉》一剧中的男女两性关系,在某种程度上隐喻了西方与东方在现代话语中的支配与被支配地位,因此,也可以引申为东西方文化之间的关系隐喻。

泰戈尔创作《齐德拉》时,印度已经处在长达百余年的殖民统治中,西方文化和英语教育对印度社会和文化产生了潜移默化的深远影响。在这种语境下,泰戈尔焦虑的是,以英国为代表的西方作为政治、经济、文化等各方面的强势者,已经逐渐将东方国家推到现代性的边缘。因此,他对西方文明不是一味地鼓吹,他承认西方文明曾经也有过以精神理想作为中心驱动力的时期,但近两百年中,“文明的内在理想被对力量的迷恋挤到了一边”[29]。《齐德拉》对和谐两性关系的理想化呈现,体现了泰戈尔对东西方文化的权力关系的基本看法。在西方殖民意识形态和文化霸权主义的背景下,泰戈尔对印度本土文化艺术的存续深感忧虑,“……(可以概括为‘东方主义思维’)一直在伤害着我们,并且给我们的文化世界带来了很大的伤害。它促使我们国家的年轻人对祖先留下的一切东西充满了怀疑。古老的印度绘画和其他艺术作品遭到了我们国家的学生的嘲笑,因为这些学生在仿效他们的欧洲老师”[30]。泰戈尔认为,如果东方文明一味地向以力量崇拜和物质主义为核心的西方文明倾斜,终将给人类文明带来危机。正如他所批判的现代文明中性别关系的失衡一样,东西方的文化权力关系也需要进行适当的调整。

罗宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore)

尽管中国文化界对泰戈尔访华表示了热烈的欢迎,但他的访华之旅因被卷入五四时期的论争(如东西文化论争、科学与玄学之争)而变得颇有争议。他是第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲作家,但是他到访地缘关系上更亲近的中国时,却没有得到期望中的理解。泰戈尔自述,他在本国被国人指责数典忘祖,“他们说我过于现代,忘却了先贤留下的伟大教诲”,而在中国又被指责守旧,“对你们来说,我是落后于时代的,是一无是处的,而对我祖国的国民来说,我又是过于标新立异,令人反感的。我真不知道谁是对的”。[31]1934年,鲁迅曾反思泰戈尔访华时被误读的现象,“但我今年看见他论苏联的文章,自己声明道:‘我是一个英国治下的印度人。’他自己知道得明明白白。大约他到中国来的时候,决不至于还胡涂,如果我们的诗人诸公不将他制成一个活神仙,青年们对于他是不至于如此隔膜的。现在可是老大的晦气”[32]。无论是陈独秀、瞿秋白等人对泰戈尔的“骂杀”,还是梁启超、徐志摩等人的“捧杀”,都使得这位诗人的作品和思想在当时的中国显得“不合时宜”。

实际上,在中国学习西方科学与文化以求自强的同时,19世纪末20世纪初的西方已经出现了“反思现代性”思潮。这股思潮也在一定程度上影响了中国五四时期的文化思潮。当时中国有一批知识分子秉持和泰戈尔的思想相近的“东西方文化调和论”,如杜亚泉、梁漱溟、钱智修等人,他们的思想被历史记载保留的同时,又为历史所忽视和遮蔽。在1918年的东西文化论争中,《新青年》阵营和《东方杂志》阵营的胜负已成既定的历史事实,五四新文化运动对中国历史进程的意义不可否认。但跳出历史语境之后,更重要的不是胜负结果,而是对其进行研究。正如冯友兰以“东西文明之比较观”为副题撰成的《与印度泰谷尔谈话》意欲传递的关键问题:与对东西文明,特别是东方文明做出评判相比,“研究”它们更为重要。[33]

综上所述,《齐德拉》一剧在1924年泰戈尔访华期间上演,成为当时富有文化象征意义的事件。五四知识分子对泰戈尔的接受之所以产生巨大的反差——《齐德拉》上演的轰动效应与其思想内容的无人问津,是因为当时的戏剧接受在一定程度上受到东西方文化权力关系的影响。走进戏剧作品本身,将泰戈尔放在五四场域中,以“娜拉”和“齐德拉”这两位女性形象蕴含的文化和社会内涵为切入口,挖掘作品中所涉及的女性解放问题、性别权力问题、东西方文明观问题,可为今天留下一些富有意义的反思。从“娜拉剧”的蜂拥而起到“齐德拉”的“无人问津”可以看出,中国现代戏剧的发展与现代文化思潮有着密不可分的联系。

作者单位:浙江大学传媒与国际文化学院

参考文献:

[1]21世纪以来,刘安武主编的《泰戈尔全集》(2000)和董友忱主编的《泰戈尔作品全集》(2015)都将剧名《齐德拉》译为《花钏女》。除剧作内容的引文外,本文沿用瞿世英在《小说月报》1921年第12卷第5期上翻译的剧名《齐德拉》。

[2]瞿世英:《演完太戈尔的〈齐德拉〉之后》,《戏剧》,1921年第1卷第6期。

[3]瞿世英:《演完太戈尔的〈齐德拉〉之后》。

[4]费冬梅:《泰戈尔访华与新月社的戏剧实践》,《现代中文学刊》,2021年第2期。

[5]泰戈尔一生创作了不少戏剧作品,“戏剧五十六部,如果把他的几个剧本集中的短剧也单独计算的话,他创作的剧本多达八十多个”。参见罗宾德拉纳特·泰戈尔:《泰戈尔作品全集》(第1卷上),董友忱主编,董友忱等译,北京:人民出版社,2015年,第2页。

[6]张诗洋:《探索与纠偏:新月社排演〈齐德拉〉的戏剧史意义》,《戏剧艺术》,2020年第4期。

[7]《竺震旦诞生与爱情名剧“契抉腊”》,《晨报》,1924年5月10日。

[8]鲁迅:《日记(1912—1926)》,《鲁迅全集》(第15卷),北京:人民文学出版社,2005年,第511页。

[9]赵森:《徐志摩演戏的回忆》,《朔风》,1939年6月16日第8期。

[10]《竺震旦诞生与爱情名剧“契抉腊”》。

[11]《竺震旦诞生与爱情名剧“契抉腊”》。

[12]费冬梅:《泰戈尔访华与新月社的戏剧实践》。

[13]田本相、宋宝珍:《中国话剧百年史述》,沈阳:辽宁教育出版社,2013年,第78页。

[14][印] 罗宾德拉纳特·泰戈尔:《花钏女》,《泰戈尔作品全集》(第2卷上),董友忱主编,董友忱等译,北京:人民出版社,2015年,第275页。

[15][印] 罗宾德拉纳特·泰戈尔:《花钏女》,第291页。

[16][挪威] 易卜生:《玩偶之家》,《易卜生戏剧集2》,潘家洵译,北京:人民文学出版社,2006年,第87页。

[17]胡适:《易卜生主义》,《新青年》,1918年6月,第4卷第6号。

[18][印] 罗宾德拉纳特·泰戈尔:《花钏女》,第296页。

[19][印] 罗宾德拉纳特·泰戈尔:《花钏女》,第300页。

[20]鲁迅:《而已集·小杂感》,《鲁迅全集》(第3卷),北京: 人民文学出版社,2005年,第555页。

[21]叶启芳:《泰戈尔的妇女论》,《妇女杂志(上海)》,1923年第9卷第10期。

[22]林苑文:《泰戈尔论妇女》,《创化》,1932年第1卷第2期。

[23]林苑文:《泰戈尔论妇女》。

[24]杨联芬:《新伦理与旧角色:五四新女性身份认同的困境》,《中国社会科学》,2010年第5期。

[25]鲁迅:《娜拉走后怎样》,《妇女杂志(上海)》,1924年第10卷第8期。

[26]袁振英:《易卜生底女性主义》,《泰东月刊》,1928年第2卷第3期。

[27]杨联芬:《个人主义与性别权力——胡适、鲁迅与五四女性解放叙述的两个维度》,《中山大学学报(社会科学版)》,2009年第4期。

[28]林苑文:《泰戈尔论妇女》。

[29][印] 泰戈尔:《我眼里的中国》,徐志摩译,南京:江苏凤凰文艺出版社,2017年,第86页。

[30][印] 泰戈尔:《我眼里的中国》,第5页。

[31][印] 泰戈尔:《我眼里的中国》,第2页。

[32]鲁迅:《花边文学·骂杀与捧杀》,《鲁迅全集》(第5卷),北京: 人民文学出版社,2005年,第616页。

[33]李浴洋:《“东西文化论争”的“方法转向”——冯友兰文化比较观念的形成与泰戈尔的触媒作用》,《文艺理论与批评》,2020年第4期。

关

于

我

们

《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。

投

稿

须

知

《戏剧艺术》是一份建立在同行专家匿名评审制基础上的学术期刊。本刊欢迎戏剧理论、批评及相关问题研究的来稿。内容希望有新材料、新观点、新视角,尤其期盼关注当前戏剧实践、学理性强的力作。来稿篇幅在万字左右为宜,力求杜绝种种学术不端现象,务请作者文责自负。所有来稿请参照以下约定,如您稍加注意,则可减轻日后编辑的工作量,亦可避免稿件在编辑与作者之间的反复修改,本刊编辑部工作人员将不胜感激。

本刊实行在线投稿。在线投稿网址:http://cbqk.sta.edu.cn系本刊唯一投稿通道。

需要特别提醒的是:本刊不接受批量投稿(半年内投稿数量大于1则视为批量投稿),更不可以一稿多投。

本刊审稿时间为3-6月,审稿流程含一审、二审、三审、外审等,最终结果有退稿、录用两种情况,其他皆可理解为正在审理中,敬请耐心等候。如有疑问,可致函杂志公邮theatrearts@163.com,编辑部将在7个工作日内予以回复。

本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为。本刊已许可中国知网等网站或数据库以数字化方式复制、汇编、发行、传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含相关机构著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。

附:《戏剧艺术》稿件格式规范

1.作者简介:姓名及二级工作单位(如,夏晓虹:北京大学中文系)。

2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。

3.内容摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自足性,篇幅为200-300字。

4.关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

5.注释和参考文献:均采用页下注,每页重新编号。格式如下(参考2020年以来我刊):

(1)注号:用“①、②、③······”。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省,请注意各注项后的标点符号不要用错):

① [专著]主要责任者:文献题名,出版地:出版者,出版年,页码。

② [期刊文章]主要责任者:文献题名,刊名,****年第*期。

③ [论文集中的析出文献]析出文献主要责任者:析出文献题名,论文集主要责任者:论文集题名,出版地:出版者,出版年,页码。

④ [报纸文章]主要责任者:文献题名,报纸名,出版日期。

⑤ [外文版著作、期刊、论文集、报纸等]采用芝加哥格式:用原文标注各注项,作者名首字母大写。书名、刊名用斜体。

6.正文中首次出现的新的外来名词和术语、新的作家作品名和人名请附英文原文,并用括号括起。

欢迎关注

制作|陈婧

责编|秦宏

编审|李伟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享