“卜镝:有物未成”(2022.9.10-2022.10.10)展览静场

展览分为三个章节:I“保罗·克利和乾隆巴洛克”、II“路边松林”、III“信仰与义训”,分别呈现于蜂巢当代艺术中心C厅、B厅及A展厅

莲,共识的义训与新知

卜镝2011-2022的创作

文/ 杨紫

一,

被赠予的意象

《观无量寿经》讲了一个恶毒王子谋划篡位的故事。他的母亲,遭遇苦难的古印度王后韦提希不堪忍受世间浊恶,向佛陀祈祷。佛陀向她展示种种“净妙国土”,她却坚持领受清净的西方极乐净土。佛陀给出十六种可供“想”的意象,教她“专心系念一处,想于西方”。“想”的方法对了,意念足够集中了,信心足够充实了,就见到她的天国。援引这么个故事,是想指出“想”和“看”的关系,讲讲卜镝十年来的绘画。

佛陀讲述观想誓喻的时候,并非粗略地罗列出十六种意象,任凭受众联想,而是倾授每一个细节。第七观“华座想”中 [1] ,他周全地描述了观想莲花座的样貌。花照出一百种宝物的绚烂,有八万四千条脉络,每一瓣的脉络都如画,都发出光束。一朵花有八万四千片叶,每片都由如意宝珠装饰,珠光发散,密实得像一块盖子。

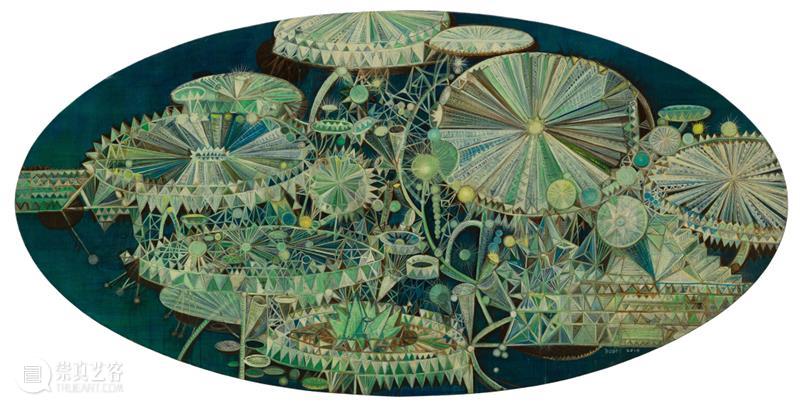

卜镝,《睡莲2#》及细节,2014

布面油画,100 × 200 cm

卜镝也画过莲叶(《睡莲2#》,2014),那是一片绵延的绿。画框是椭圆的,呼应了睡莲的形。线条从睡莲的中央放射开来,化为水色、玉色、金色、白色,击打莲的边缘,激荡起整齐而尖锐的三角。睡莲的脉络纵向横向编织,大约也有八万四千条,谁知道呢。露水,或者宝珠,装饰着嵌套的睡莲,珠光发散,又折射回去。《花园2#》(2014)的水面上,几朵莲叶漂浮,或许是《睡莲2#》的缩影。亭台楼阁、险峻奇石、琉璃宝灯前,繁密的莲叶只是待展开叙述的小小一片。穷尽这座花园几乎是件不可能的任务了。可是,艺术家眼中,这无尽的迷宫是张地图。他知道从哪里开始,到哪里结束,物象和物象之间的张力该如何运作与平衡。观众看得目不暇接之前,他清楚预见了埋藏在绘画中的条理。

卜镝,《花园2#》,2014

布面油画,180 × 240 cm

卜镝,《小花园1#》,2011

布面油画,120 × 120 cm

卜镝,《池塘1#》,2014

布面油画,45 × 200 cm

卜镝,“有物未成”展览现场,右侧展示为乾隆年间的贴落画,蜂巢当代艺术中心,2022

摄影:计洲

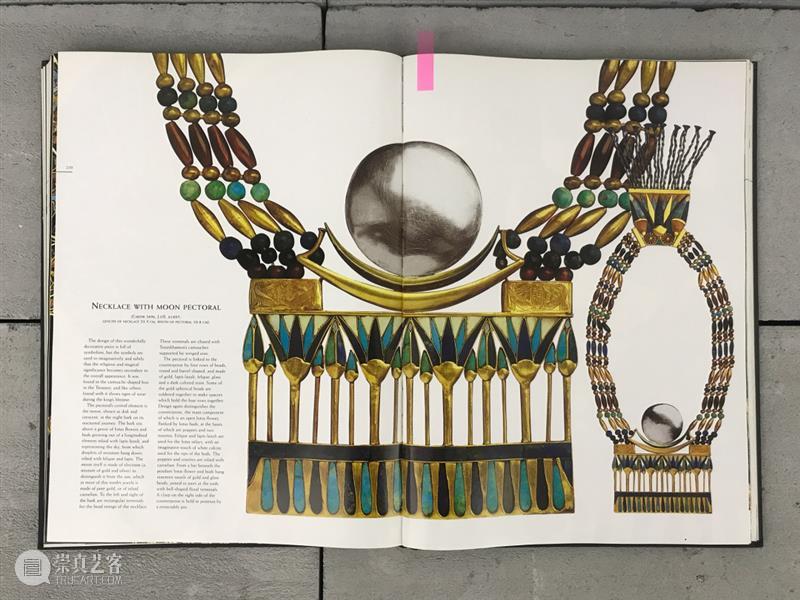

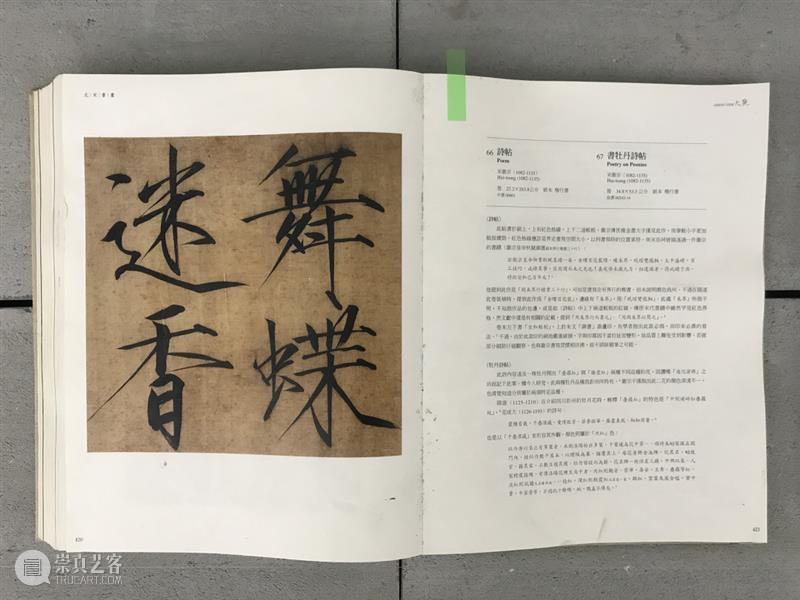

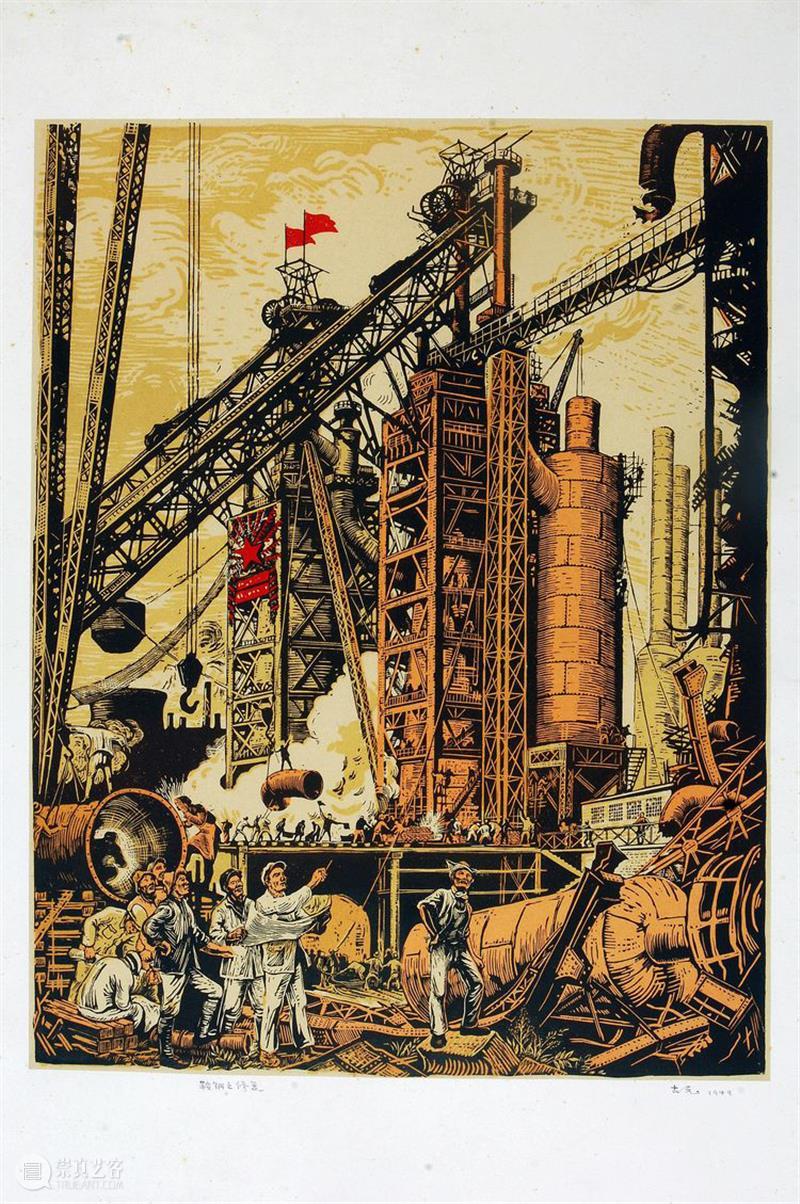

佛陀口中的莲花,韦提希不曾见过。她只能抓住世间莲花的印象,启动想象,来攀附听闻中的花。卜镝画的花取材于自然,又要攀附各种先人的手与眼,才可见到。在“有物未成”中,作为他2011至2015年这一创作阶段的注释(《睡莲2#》、《花园2#》均属于这一系列的创作),我们展示了近于乾隆年间的贴落画。贴落画也称通景画,是清代皇家装饰室内的手绘壁纸。郎世宁和他的学徒们开创了这种混合的绘画品类,将西式的巴洛克绘画风格与山水画、界画融合,庭院秀丽的风景,既有透视,又有高远、深远和平远。这组贴落,是展览第一章节“克利与乾隆巴洛克”象征性的诠释。一来暗示他此时创作中平面性与空间感的处理,即对线条、体块感和深度空间之间分寸的拿捏——他的绘画最终没有导向全然的透视或扁平,却保留了绘画对象实在的质感。二来,贴落文化融合性的特质,也被他借来标记创作中充裕的文化参照。在展览的第二章“路边松林”陈列的图书中,创作图像来源被直截了当地展示。比如,在一页敞开的图册 [2] 中,我们能看到古埃及的项链,金银混合制成的月亮装饰连接着项链的前端。天青石镶嵌的莲花色彩,让人想起卜镝的睡莲。睡莲放射的笔直脉络,让人想起宋徽宗瘦金体的“迷”字;纹理交错的笔法,又可以在古元1949年的版画《鞍山钢铁厂的修复》对钢架结构的描绘中找到影子。

卜镝,“有物未成”展览现场陈列的书籍,蜂巢当代艺术中心,2022

古元,《鞍山钢铁厂的修复》,1949

套色木刻,51 × 40 cm

二,

自然取景框

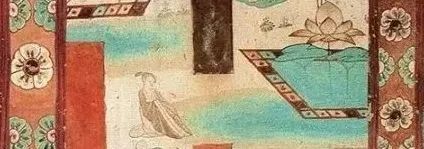

作为宗教用途,《观无量寿经》及“十六观”常被描画。敦煌有89铺以“十六观”为主题的绘画 [3] 。让我们随意举其中一例,比如瓜州榆林窟25窟主室南壁的“观无量寿经变” [4] 中“华座想”部分。在这幅创制于盛唐的壁画局部中,韦提希身着唐装,坐在左侧,观看着方形池塘内一朵硕大的莲花。莲花孤零零地盛开,形式质朴单纯,与经文中令人惊叹的描述大相径庭。

工匠略去韦提希头脑中鼓荡的璀璨莲花,直接描写“看”的过程。这个场景看起来那么平平无奇,似乎在告诉我们,奇观寄居于“想”的世界里,佛陀是在观看的意图层面改造观看。现实的世界里,山还是山,水还是水,莲花还是莲花。在艺术领域,现代性的观看也经历了观看意图的重置,对19世纪自然主义的写实绘画造成翻天覆地的影响。

上图:中唐-榆林窟25窟南壁-观无量寿经变与两侧竖幅

下图:中唐-榆林窟25窟南壁-观无量寿经变左侧竖幅:十六观-“华座想”部分

1851年,伦敦举行了世博会(亦被称为“大博览会”,Great Exhibition)。本地居民惊讶地看到了来自亚洲、非洲等地异域风情的艺术。19世纪晚期,日本浮世绘对欧洲画坛产生影响,促使艺术家偏向于有选择地再现自然,“选择某些而忽视其他” [5] 。1906年,德国的艺术史学家威廉·沃林格的博士论文《抽象与移情》中说,原始初民创造的符号和图案是他们在事态的可怕变动中寻求永恒性的结果。那是人们开始对四处遍布的写实主义绘画厌烦的时代。弦外之音是,艺术是驯化和掌握自然的符咒,较之制图技术的科学性和准确性,它的意图更趋向于心理干涉。“进步”恰是由回望引动。

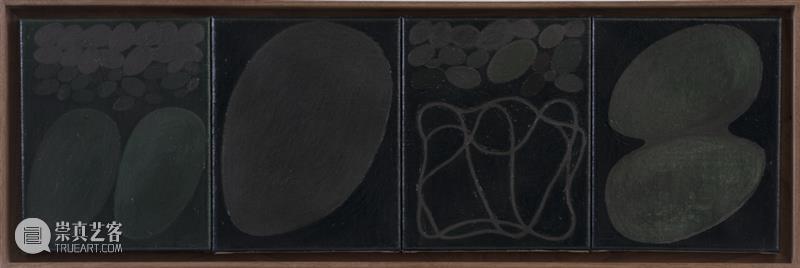

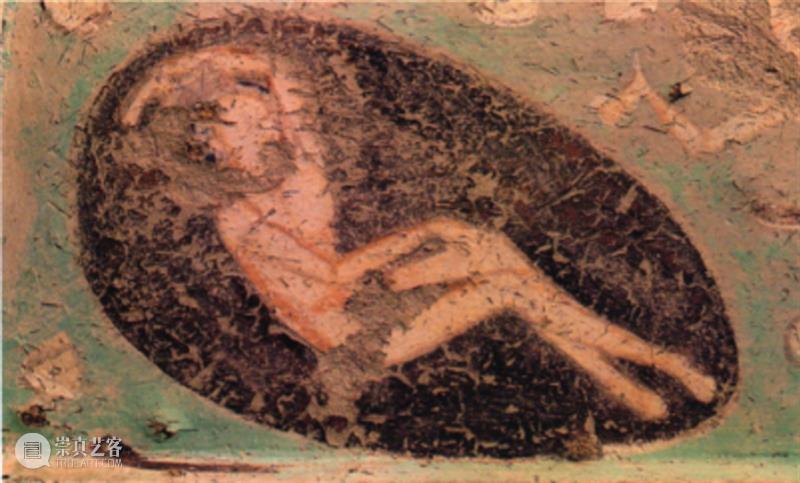

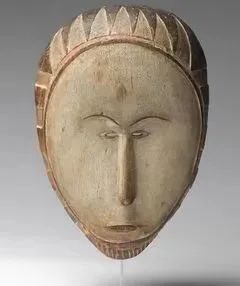

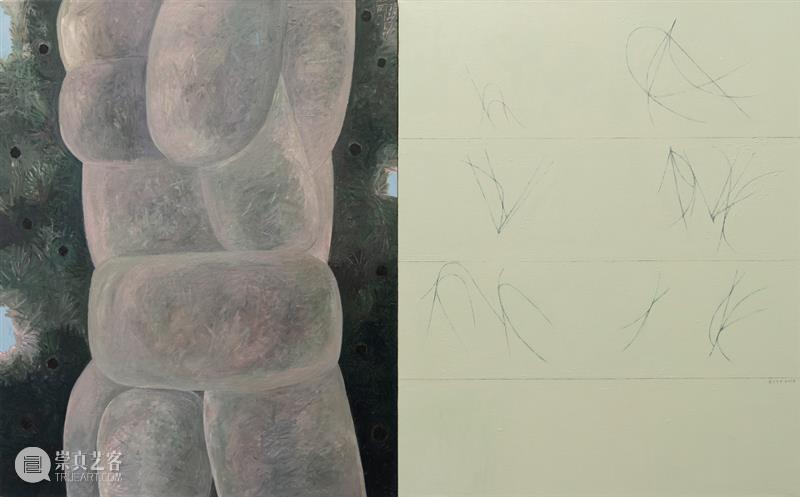

第一章中,卜镝提取园林中的自然景象。由人工裁切和取舍的过程,常被称作“取景”。在涵盖2017至2019年作品的第二章节里,卜镝依然描绘自然,只不过,通过大量文献罗列,他进一步将“取景框”的结构铺陈开来。那些书籍,不仅提供创作中的图像来源,亦追溯了先人从大自然中找到自己空间意图表现方式的框架。在由灰色加气砖垒叠的书、画展示架上,摆放着一张小尺幅(30 x 24厘米 x 4)的四屏组画。这件名为《规范的林泉18-89》的丙烯绘画,是一场卵形的变奏音乐会。鹅蛋的形状排列组合,密集或疏朗,或撑满一屏,或以体积区分,将画面划分成几个部分。从那些形体,我们可以联想到他钟爱的布朗库西,克孜尔石窟第13窟主室东部券顶的水中人物像特写,或者弗拉曼克 (Maurice de Vlaminck) [6] 在旧货市场淘到的加蓬 [7] 面具。

上图:卜镝,“有物未成”展览现场,蜂巢当代艺术中心,2022

摄影:计洲

下图:卜镝,《规范的林泉18-89》,2018

布面丙烯,30 × 24 cm × 4

左图:克孜尔石窟第13窟主室东部券顶的水中人物像特写

右图:弗拉曼克在旧货市场淘到的加蓬面具

《规范的林泉18-89》任意一个鹅卵形都与上述的美术史案例不尽相同,却又与之相似。漫长的自学过程中,卜镝悉数他视域内重复出现的建制,分析这些建制在各个地域与时期内相似和差异之处,伺机为它们增添些微新的可能。他将自己的分析类比为“训诂”。《说文》里讲:“训、说教也……诂、训故言也”。训诂即是教诲语言的过去——语言在现今有新的意义,原有的就被遗忘了。卜镝创造性地将汉语的训诂扩展到艺术的领地,有三点值得注意。一是,相较于语言,形式化的图像“既不叙述什么也不确定什么”,更“适合作为承载不竭性的容器,作为一种能够触及表面性的无限性。” [8] 形式语言比自然语言更具延展性,会在不同的文明的不同时刻,经由不同民族在不同的语境使用。二是,如果将不同文明不同时刻的形式语言相互比较,需要假设这样一个前提,或者树立这样一种信心:人类文明是一个深刻勾连的浑然整体,形似的形式语言,虽时常内涵迥异,在不可触及的人类意识深处,却是不同的“看”之下共同的“想”,是一直持存普遍性和交流性的共识,只是这类共识容易被淡忘,被阻隔,需要“训诂”才得一见。大海和大地相连,它们有时吞没彼此,却从未分隔。

卜镝,《2018.4-5、8-9》,2018

布面丙烯,100 × 80 cm × 2

卜镝,《2018.3-4》,2018

布面丙烯,180 × 130 cm

左图:卜镝,《后山 2019.2-4》,2019

布面丙烯,180 × 130 cm

右图:卜镝,《后山 2019.3-4》,2019

布面丙烯,180 × 130 cm

第三点是,训诂的形象,同质之处需要大于差异之处,共识才能展示出来。因此,卜镝在共识固有的约束性之中,创造个人语言对它的复述时那一点点的差异性。他说:“真正的古意是今天和昨天美的认知的穿越。(揣摩和复现古意)不能基于惰性和完全的个体喜好……孤独的艰辛劳动后才可触及其温暖柔软的部分。”卜镝承载艺术历史的客观性,自觉而谦逊地压缩个人表达的空间,令画面不会走向刺激和失控的“原创性”,也不去讨好偏好个人激情表现的观众。在第二章节中,卜镝陈列了一系列书籍,向人们展示他作品中的图像来源。他冒着得不到他人真正理解的风险,坦白地咏唱共识的极致,以及这种极致最终如何反转到个人认知的领域。在《灰松》(2017-2018)这张绘画中,他描绘了一片几何化的松林。竖线或垂直画面,或微微倾斜,勾画了树的轮廓,并大致分割色块,让颜色在各自领域内颤动、变幻。那些黑色的、褐色的、浅绿的、蓝色的、粉色的竖线支撑起画面,让人想起同样坦诚的纽曼在1940年代后保留的绘画。[9] 卜镝用松林的意象衔接秩序所呈现的魔力,暗藏的意思是,自然和形式的规定性一样,都是通向共识的道路。

上、中图:卜镝,“有物未成”展览现场,蜂巢当代艺术中心,2022

摄影:计洲

下图:卜镝,《灰松》,2017-2018

布面丙烯,180 × 180 cm

三,

不确定的共识

形式的共识自身提出了一些相当难以回答的问题:这些经历着意义变化的形式,被创造出来的意图是什么?或者说,当下的人们面对承装这些形式符号时,具体遭受到了怎样的心理干涉?艺术家在共识中所穿透的个人认知,指向的是什么内容?

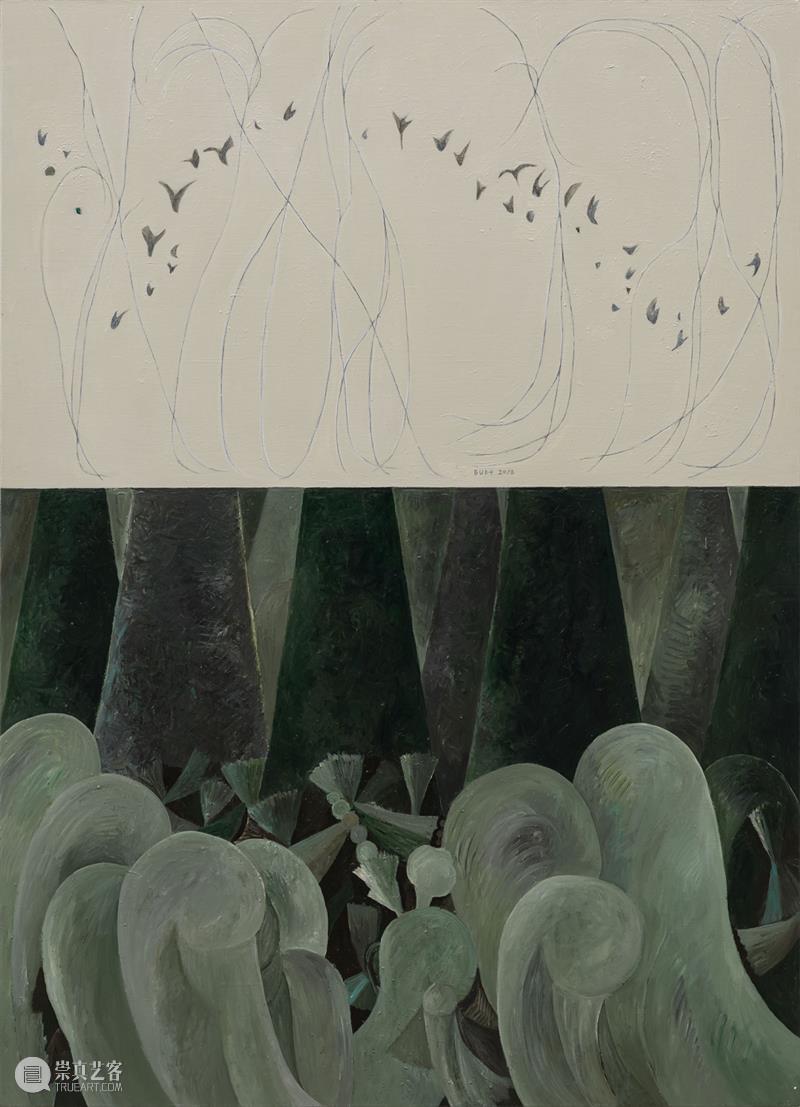

在“有物未成”的第三章“义训与信仰”中,在展厅中央的,是《她——致敬古尔德》(2022)。钢琴家格伦·古尔德(1932-1982)以弹奏巴赫《哥德堡变奏曲》最为知名,他在逝世前重新演绎此曲的唱片亦被收录在“路边松林”文献部分之中。他的演绎有时被人视为离经叛道,实际上,这样的原因,是他洞见了音乐内部结构关系,有能力展现充满冷静对位的巴赫音乐和走向抽象性的现代音乐之间的深层关联。这是一张卜镝在工作室反复聆听的唱片。隐约地,他感到他们在创作中投合的心意。

卜镝,“有物未成”展览现场,蜂巢当代艺术中心,2022

摄影:计洲

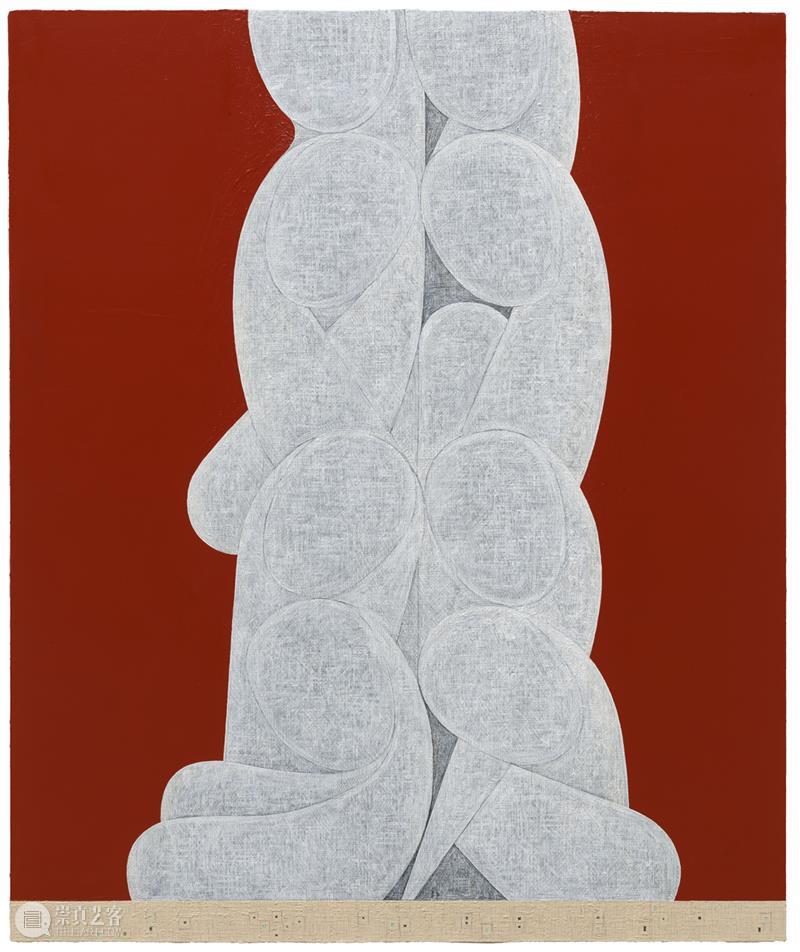

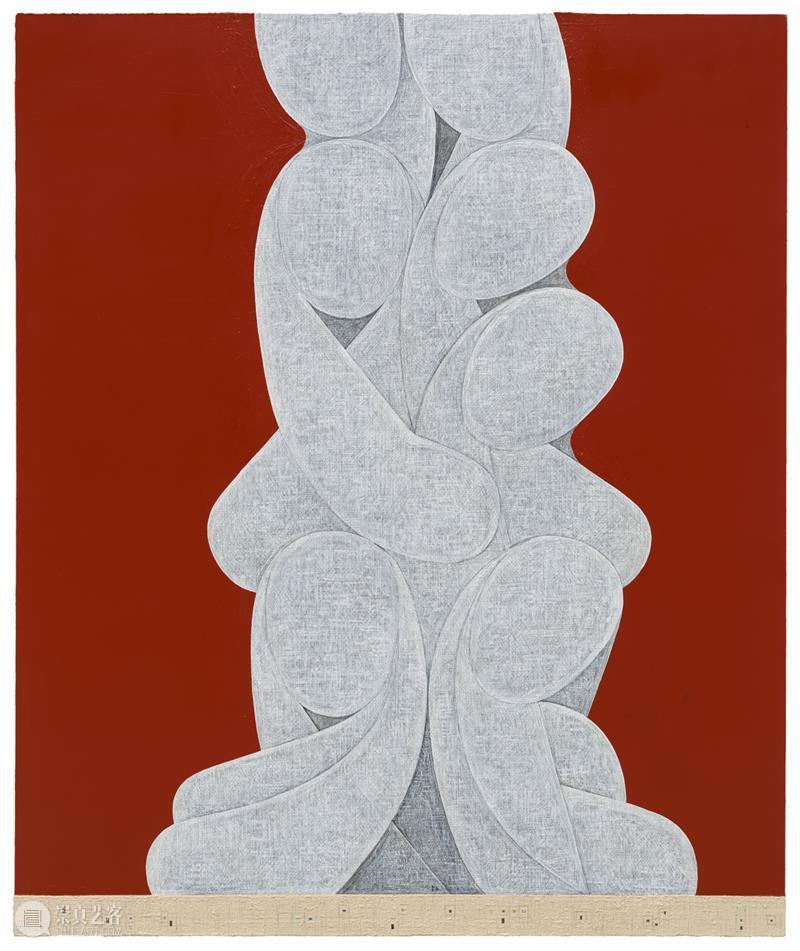

卜镝,《她——致古尔德》,2022

丙烯、铅笔、布面,180 × 150 cm × 2

双联的《她——致敬古尔德》(2022)中大面积的红色——如此高纯度的红色在卜镝的绘画中几乎从未出现过——映衬着卵形堆砌出的许许多多女性身体,她们相拥着,沉重庄严,像是汉语的“她”。“她”字原是汉语中不常用的,在英汉翻译中,是第三人称代词的一个空缺。1920年,刘半农发表短诗《教我如何不想她》,它才被社会慢慢接受。这字眼生于月光与海洋,蜜似的银夜 [10] ,生于文化交锋和融合的进程中,天性要向外拓展自己的身躯。鹅蛋形的头颅和手肘互相施加着作用力,又推压着漫无边界的红,圆润、力厚,就像颜真卿楷书笔画在挤压白纸的虚空。她们身上的铅笔笔触如石灰岩般密不透风,竟衬托画后布满纹理的加气砖,像糕点一样松软。那是时间和劳动累积起来的物质感,要求艺术家摒弃技巧,转向虔敬。于是,她们倚靠在摞起的灰砖上,像两尊雕塑。砖头有三十厘米高,天然地形成基座。对于布朗库西来说,基座是人类与不可知世界 [11] 区隔的象征边界。基座以上,是被仰望的地方,是继承和转译的地方。在那里,如巴赫的音乐变奏,或者书法的形式演变,同一语义被赋予了不同的时代特征。

卜镝,“有物未成”展览现场,蜂巢当代艺术中心,2022

摄影:计洲

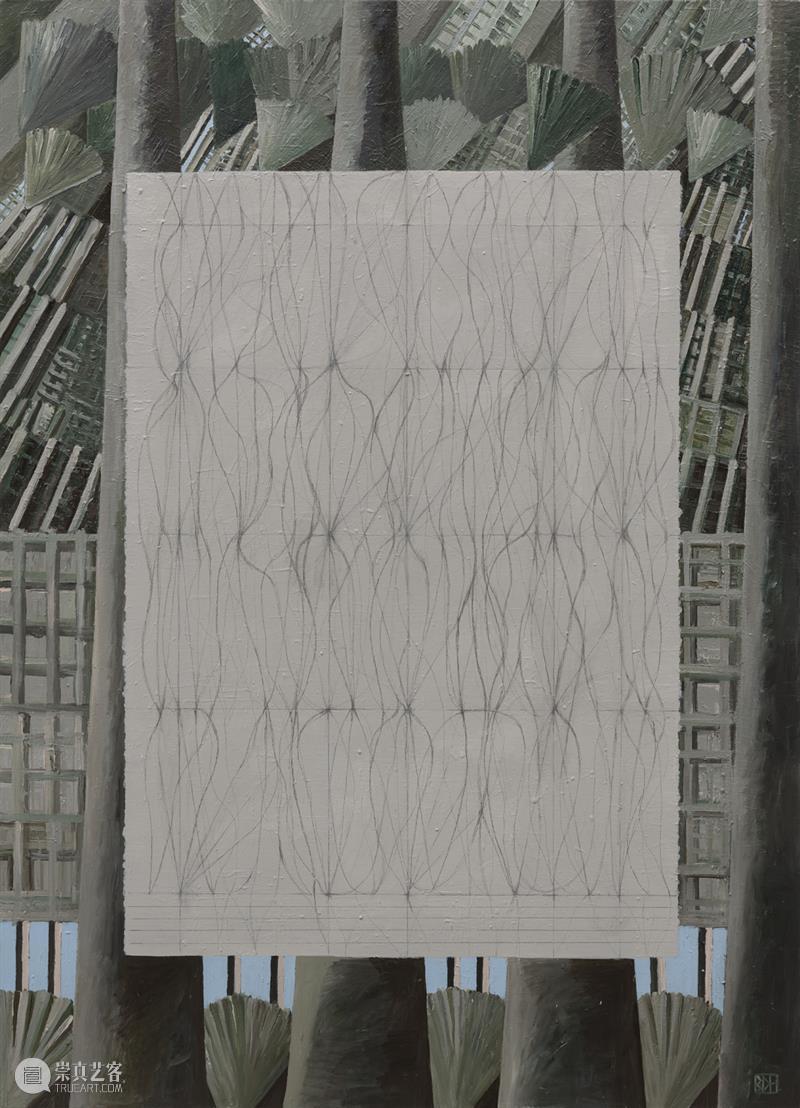

卜镝,《公元》,2022

丙烯、铅笔、布,180 × 130 cm × 2, 180 × 180 cm

组画《公元》(2022)被垒砖架得最高,离地面约五十厘米。分割画面的一条横线清晰可见,将横贯于三联画面的七具柱状形体上下分斩。尖锐的三角形、交叉形以及赭红出现在画面中,透露凶狠的情绪。柱状形体一字排列开来,下半部分常常比上半部分向画面右侧突出,像肃穆行进的战士队伍。远处望去,他们的节律又让人想起《灰松》中那片神秘的松林,抑或,倪瓒《六君子图》中疏密变化的树丛,抑或,显白的纽曼或克利。他们的共通点在于,归纳秩序以创造公式,这些公式粗略看来是线性的、流畅的、明确的,实则由无数细小单位组成,是颤动的,无法彻底捕捉的。这是展览叫做“有物未成”的意义。

罗伯特·文丘里在《建筑的复杂性与矛盾性》中开宗明义:“我爱建筑的复杂和矛盾……我说的建筑的复杂和矛盾是以包括艺术固有经验的丰富而不定的现代经验为基础的。除建筑外,在任何领域中都承认复杂性与矛盾性的存在。” [12] 艺术追求完美,但过分完美招致厌恶。完美,或终极的秩序,只存在于“想”之中。一旦要下降到“看”的现实领域,与其僵死地遵守定律,不如耐心寻求偶然的活力。这是一个看似分裂的过程。一方面,执着的信念——相信自我能够创造奇迹般的艺术——带动“想”,将所“想”转化为可“看”的范畴。这似乎需要将艺术限制在狭窄的范围内,建立一套律令般的秩序。另一方面,现代性是实用性、资本化和世俗化的过程,以往的艺术形式以往依靠种种王权或宗教的真实,有序地舞动或排列,表现为各种共识的形式;现在,信仰的精神性脱离了神或王的威严,转向个体向内的自身价值重估。

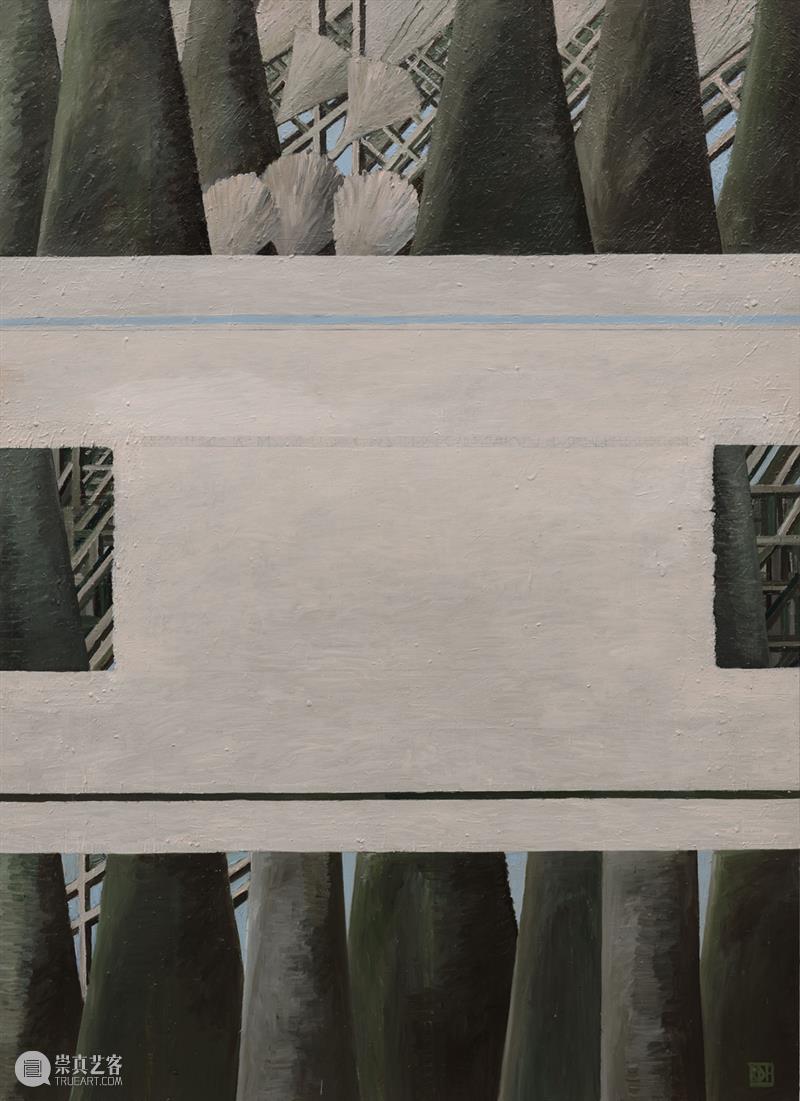

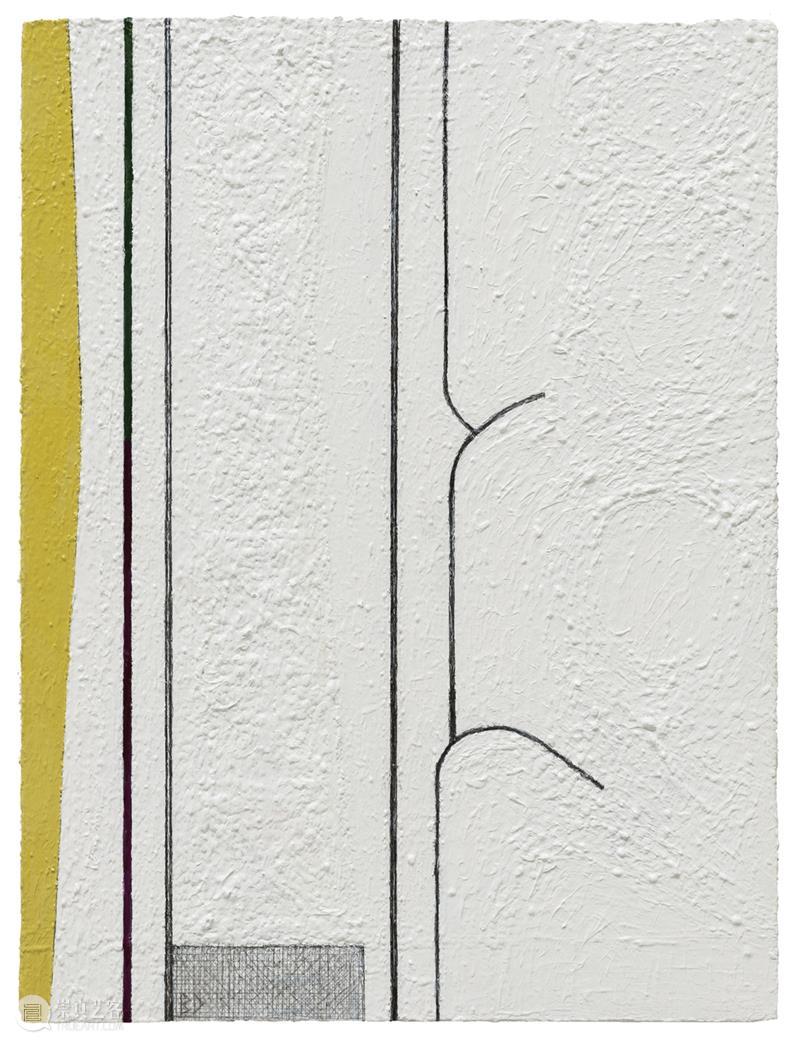

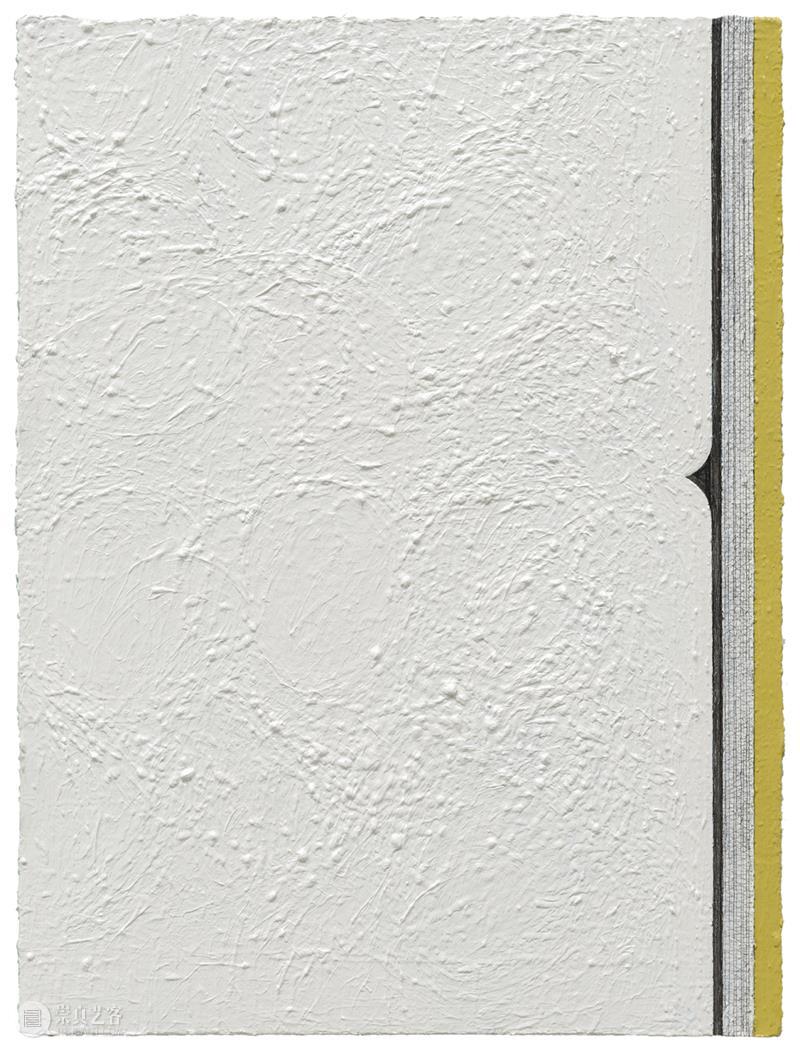

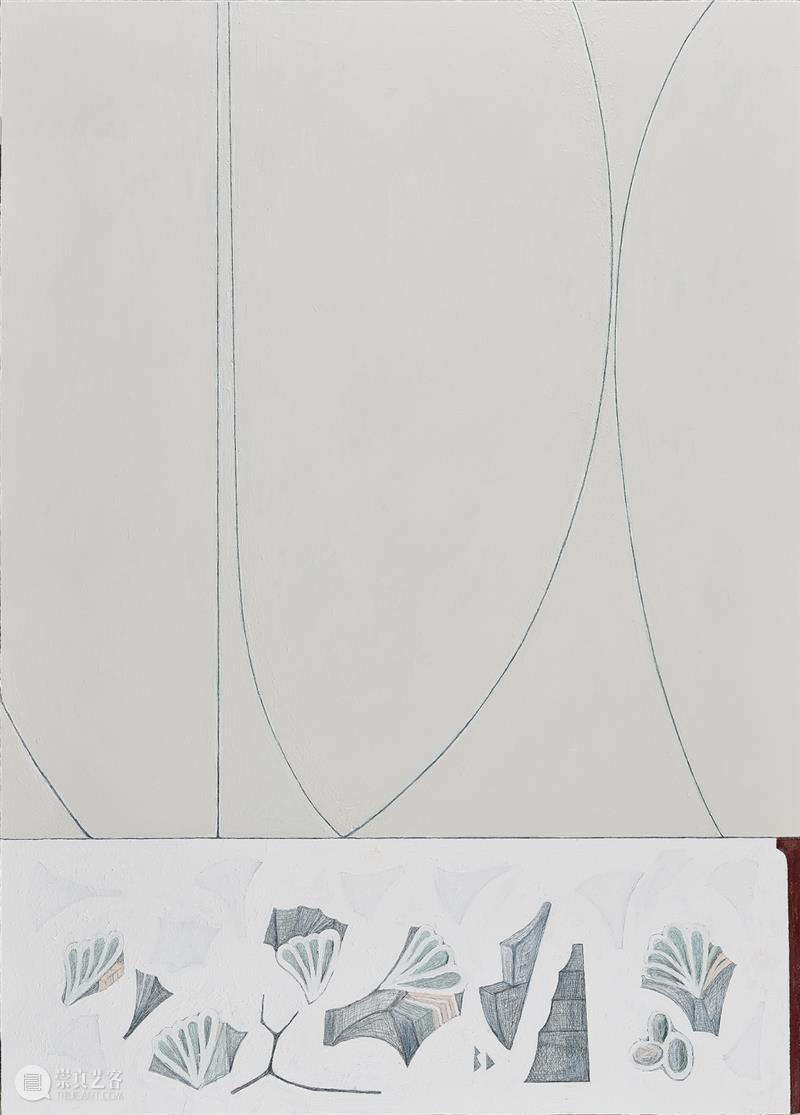

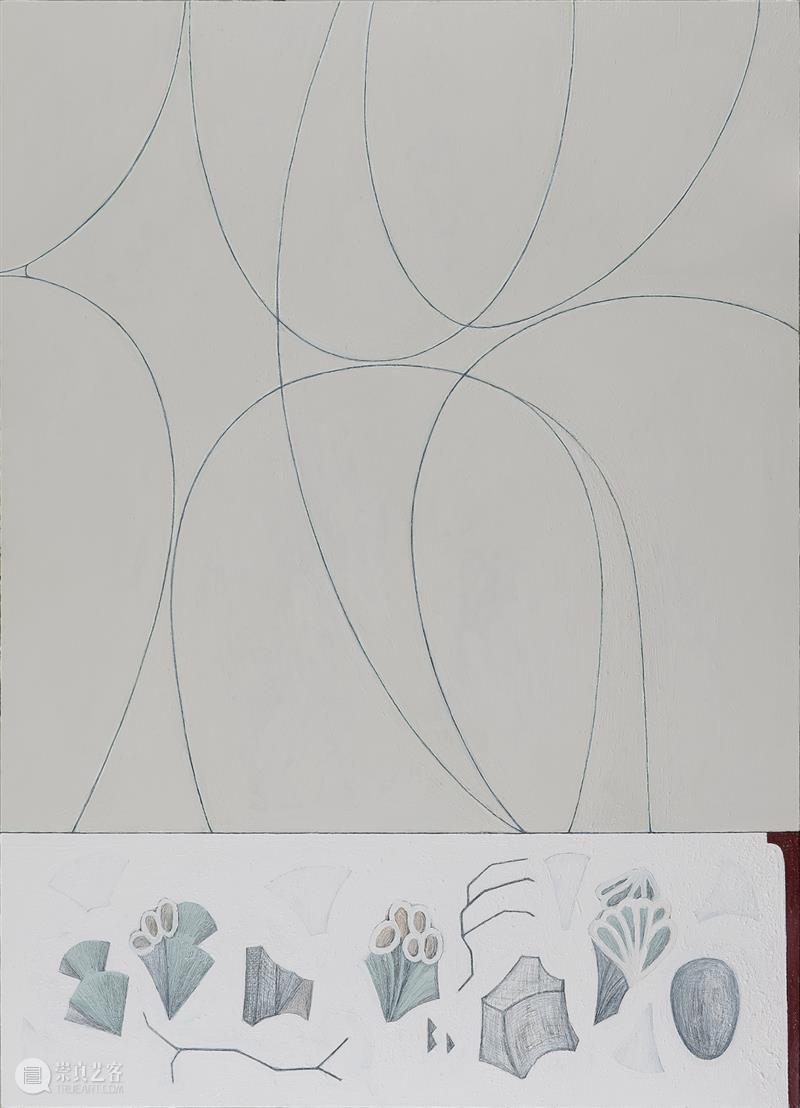

卜镝,《平均律》,2022.1-2

布面丙烯、铅笔,60 × 45.5 cm × 2

展览尾声是《平均律》(2022)和《赋格 4 毕斯马花园》(2022)。两组绘画又指向巴赫,一位在音乐中兼顾宗教和现世的作曲家。《平均律》回应《灰松》的松林,这一次,仅有几棵树枝留了下来。铅笔如雕石刻刀,将白色丙烯向两端推出褶皱,褶皱凝结成浮雕。两者之间的辩证关系,是从泥塑与石雕方法规律中提炼而来。如音乐般精确亦自由,时间的紧张和舒缓又一次被摆在台面上。《赋格 4 毕斯马花园》描绘了一泓向外透光的灰,那是清澈的夕阳下,被群山环抱的湖才会折射出的珍珠白。一些曲线在水面划过,可能接近于经文中的莲花。韦提希是领受者,也是创造者,如何在精神境界中演绎和变形佛陀的描述,是她的因缘。卜镝也如此。卜镝的绘画是清晰的,也是遮掩的。隐藏是稀缺的,它关乎美,关乎创造,关乎个人的尊严,进而赋予共识的形式新的意义。

卜镝,“有物未成”展览现场,蜂巢当代艺术中心,2022

摄影:计洲

卜镝,《赋格 4 毕斯马花园》,2022

布面丙烯、铅笔,180 × 150 cm × 2

[1] 原文为:令其莲华,一一叶上,作百宝色。有八万四千脉,犹如天画。脉有八万四千光,了了分明,皆令得见。华叶小者,纵广二百五十由旬。如是莲华,具有八万四千叶。一一叶间,有百亿摩尼珠王,以为映饰。一一摩尼珠,放千光明。其光如盖,七宝合成,遍覆地上。释迦毗楞伽宝,以为其台。

[2] T.G. Henry James, ‘Tutankhamun: The Eternal Splendor of the Boy Pharaoh’, vmb publishers, 2000, 第210-211页

[3] George Clausen, ‘On Realism and Impressionism’, in Six Lectures on Painting, London, 1904,第130-132页

[4] “经变”是指描绘佛经内容或佛传故事的图画。

[5] 见《未生怨与十六观——敦煌唐代观无量寿经变形式发展的逻辑理路》,王治,《2014年第1期》,74-91页。

[6] 法国野兽派画家。

[7] 加蓬位于非洲中部西海岸,18世纪沦为法国殖民地。1911年被转让给德国,第一次世界大战后复归法国。

[8]《图像环球之旅》,(德)沃尔夫冈·乌尔里希著,史良译,商务印书馆出版,第73页。

[9] 纽曼将自己在1940年前创作的大部分作品毁掉,此后专注于自己神秘的抽象风格。

[10]《教我如何不想她》部分诗文:“月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光,啊,这般蜜也似的银夜。教我如何不想她。”

[11] 布朗库西曾说:“雕塑中的自然元素指的是寓言的思想、象征、神圣,我所要探求的是隐藏在物质中的本质元素,而不是外在表象的摄影复制品。”

[12](美)罗伯特·文丘里,《建筑的复杂性与矛盾性》,江苏凤凰科学技术出版社,2017年,周卜颐译,第20页。

蜂巢当代艺术中心

正在展出 | ON VIEW

卜镝:有物未成

Bu Di: The Story of Principle

艺术家 | Artist: 卜镝 | Bu Di

策展人 | Curator: 杨紫 | Yang Zi

展览时间 | Exhibition Dates:

2022.9.10-2022.10.10

地点 | Venue

蜂巢当代艺术中心

Hive Center for Contemporary Art

地址|Address

北京市酒仙桥路4号798艺术区E06

E06, 798 Art District, Chaoyang District, Beijing

蜂巢当代艺术中心

Hive Center for Contemporary Art

蜂巢当代艺术中心总部位于北京市798艺术区内,建筑面积达4000多平方米,拥有五个标准展厅,是中国最具影响力和规模最大的当代艺术机构之一。作为具有国际视野的艺术机构,蜂巢当代艺术中心旨在全球化的语境中实现跨文化、超视域的多元话语交互,希望以优质的展览及艺术顾问服务构建中国最专业、权威的当代艺术机构,促进艺术产业的繁荣与发展。

Hive Center for Contemporary Art was founded by XIA Jifeng and stated to operate as a gallery in 2013. Located in the renowned 798 Art Zone in Beijing, the gallery owns five exhibition spaces in a 4000m² building. By representing outstanding artists and providing high quality artconsultant service, Hive Center for Contemporary Art is committed to building itself as one of the most professional contemporary art galleries in China.

蜂巢当代艺术中心

北京市朝阳区酒仙桥路4号798艺术区E06

Hive Center for Contemporary Art

E06 798 Art Zone, 100015, Beijing, China

Tel. 北京 Beijing +86 010 59789530 / 59789531

官方微信:蜂巢艺术 (ID: HIVEART2013)

官方微博:@蜂巢当代艺术中心

Instagram: @hivecontemporaryart

Facebook: @hiveartcenter

info@hiveart.cn www.hiveart.cn

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享