“秋老虎”在这个秋天可不止是代表炎热的天气!

由著名画家冯大中独家授权,中国陶瓷艺术大师王亚平刻绘的“紫砂之虎”《赏秋》 已经登陆“嘉德BLUE”,点击“阅读原文”参与竞拍。

经典总于碰撞中新生,名家联袂、携手“紫砂新青年”为大众共献“一把好壶”—— 《赏秋》。水墨艺术与紫砂陶刻,艺术大师与青年新锐,不同艺术理念的交流、融合成就了《赏秋》紫砂壶的独一无二。

——

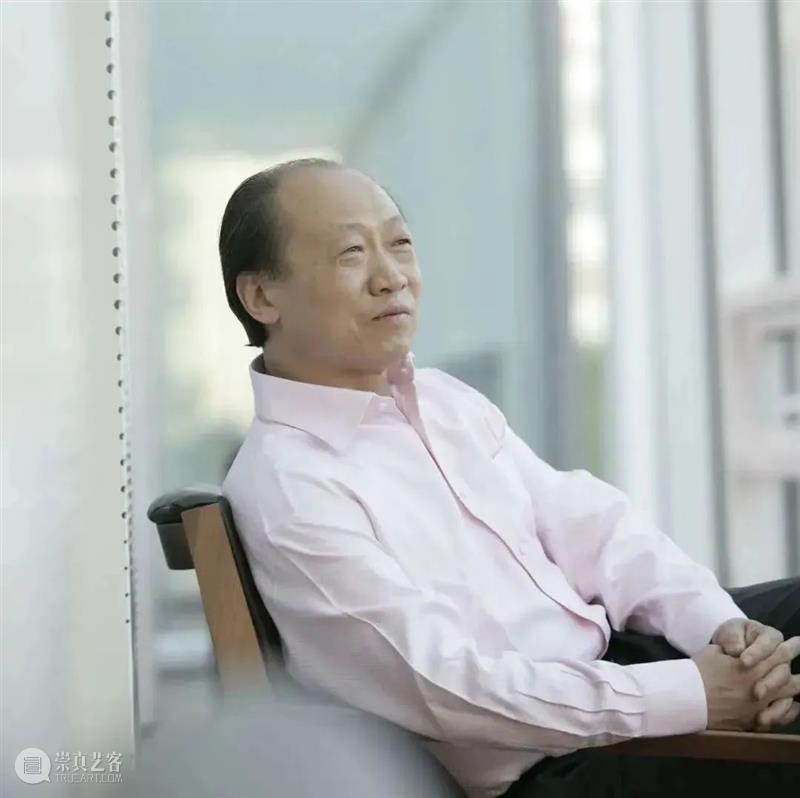

1949年出生于辽宁,号伏虎草堂主人。第十、十一、十二届全国人大代表,原中国中国工笔画学会会长、中国美术家协会中国画艺委会副主任、中国美术家协会理事、辽宁省美协副主席,现为中国工笔画学会名誉会长,中国画学会副会长,辽宁省美术家协会中国画艺术委员会名誉主任,国家一级画家,享受国务院特殊津贴专家。

多年来,冯先生在中国(北京、香港、台湾)日本、新加坡、法国、澳大利亚等国家和地区举办展览,作品多次入选全国性大展并获奖。作品《苏醒》、《母与子》入选《中国美术全集》;作品《苏醒》、《惊梦》入选"中国百年画展"及《中国百年画集》;有18件作品为中国美术馆收藏,另有数十件作品被国内外重要美术馆、专业机构及收藏家收藏。在荣宝斋、杨柳青、人民美术出版社等国内外出版机构已出版多种画集、画谱。

冯大中的画风严肃典雅,画虎突破了程式化的俗套,赋予虎以人文之神韵,并创造了自己的艺术符号,堪称"前无古人,后启来者",被誉为"天下第一虎"。其以山水成名,山水画境亦雄浑野逸,苍润博大,现自家面目。

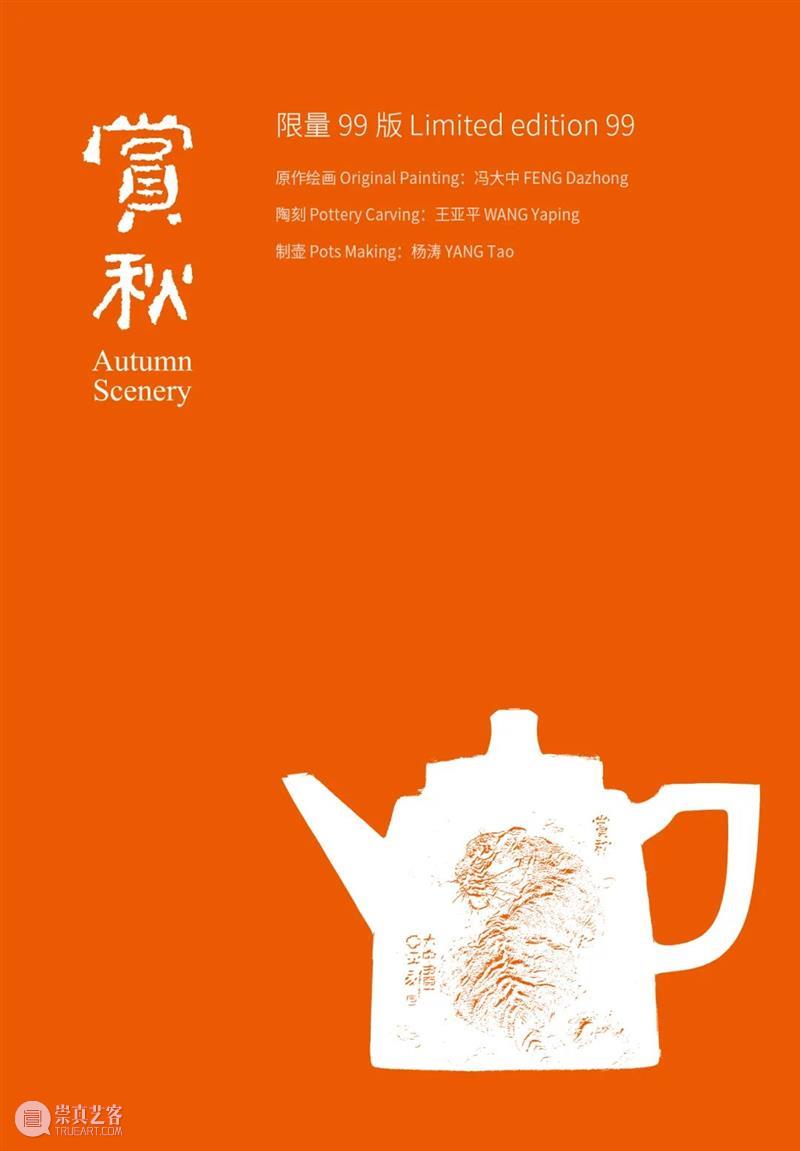

《赏秋》紫砂壶与冯大中的中国画作品《赏秋》同源、同名,获其独家授权,因此壶也以画而得名。《赏秋》之虎孤独自傲,威而不露,有傲骨而无狂态,这含蓄化的虎,并不以剑拔弩张的线条和纵肆泼放的墨色取胜,而以尽精刻微的笔法与月色朦胧般的谐和性表现见长。

冯大中国画作品《赏秋》

冯大中授权书

虎,被古人视作一种图腾,从古至今人们都把注意力放在它的勇武、力量上,而冯大中看到的却是一个个鲜活的生命。它们不同于脸谱化的威猛形象,而是作为个体的存在。老虎也有情绪、有想法,甚至在创作中带入画家本人的感受。

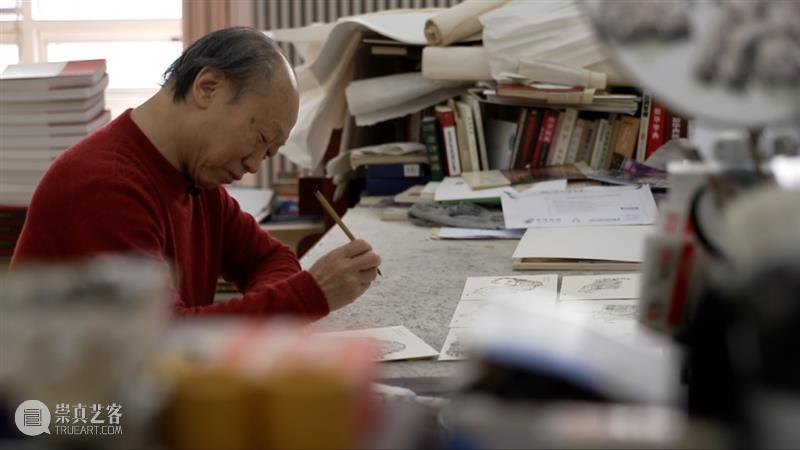

虎,作为大自然的一份子,它的体态、动作、神采无不反映造化的玄妙。冯大中对于虎的观察是从动物园的写生开始的,1970年代,人们对物象的观察只能靠写生和记忆,但正是这种看似费时费力的方法更加锻炼眼睛,同时也灵活了观察者的思想。

——

中国陶瓷艺术大师

研究员级高级工艺美术师

中国美术家协会会员

中国工业设计协会会员

中国工艺美术学会会员

中国陶瓷工业协会艺术委员会常务理事

《赏秋》紫砂壶的刻绘,处处体现线条艺术的空间运用与发挥,内容刚柔并济,与壶身相得益彰。

一面刻有赏秋之虎,于粗犷中包含细腻,另一面镌以“雄威”二字,知白守黑,苍劲浑厚。这些,都离不开中国陶瓷艺术大师王亚平对原画作的解读以及二次创作。

“中国画讲究‘国画六法’,刻绘也是一样,要表现出老虎的精气神, 需要将‘应物象形’和‘气韵生动’二法运用灵活。”王亚平在采访中说,要在理解原型神韵的基础上,再用刻绘的方式体现出来,如此,《赏秋》壶上之虎神形兼备,不怒自威。

王亚平以冯大中《赏秋》为蓝本进行陶刻创作

王亚平自述,他在创作过程中被虎之神韵所感,遂作“雄威”二字。虎虎生威是字的表象,鲜活生动是字的内涵。要和画面呼应起来,还需要在原有古人的隶书字体上稍加改动,让它从气势上更加吻合这把《赏秋》。

——

青年陶艺家

中国工艺美术学会会员

中国工艺美术协会会员

中国陶瓷工业协会会员

中国民主建国会会员

重要获奖:

2015年与中国陶瓷艺术大师王亚平合作《方魂系列》获第十届全国陶瓷创新评比金奖

2015年《金樽》获“2015年中国工艺美术百花奖”铜奖

2016年《山意壶》获“2016年中国工艺美术百花奖”银奖

2017年《无极紫砂壶》获“第十届中国陶瓷产品设计大赛”金奖

2018年《琴瑟和鸣紫砂对壶》入选“国风•2018中国工艺美术大展”,并获优秀奖(最高奖)

2019年《禅心提梁》获“向新中国成立七十周年献礼”陶瓷艺术创作与设计大赛特等奖

2019年《琴瑟和鸣》获第八届“大地奖”陶瓷创作创新设计大赛一等奖

2021年《亭台楼阁紫砂对壶》获“第十一届中国陶瓷产品设计大赛”金奖

《赏秋》壶体为紫砂方器,整体壶型庄重沉稳,壶身高健,方中见圆,壶面及壶把融入曲线作为过渡,刚柔相济,观感协调。

亦刚亦柔、阴阳调和是这把壶制作的中心思想。观冯大中的《赏秋》,老虎并不是常规的一味刚猛,在威猛之余还带有一份闲适。作为载体的紫砂壶,整体壶型需要大小适中,线条不能完全笔直,要和画面呼应,才能配合这只拟人化的卧虎达到最佳的视觉效果。

杨涛讲述《赏秋》壶体设计

“从《赏秋》壶的立项到设计工作的完成,经历了一年多的光景。数次颠覆性的推倒重来,细节的调整更是不计其数。制作过程非常艰辛,值得庆幸的是在不断的修正和改进中,最终成品令人满意。”作为青年艺术家,杨涛此次担当重任,亦是感到压力重重。

为什么有如此多的改稿,杨涛给出了解释:《赏秋》的壶面不是真正意义上的平面,其中那细微的弧度是最难捕捉确定的。弧度大点,老虎就发生了形变,看起来就不够真实。弧度小点,没办法尽显老虎之神韵。除此之外,壶嘴、壶把、壶钮,每一个细节之处都是经过了仔细的推敲,兼顾艺术性与实用性。《赏秋》在王亚平的指导建议下,在杨涛一遍遍的调整中终于成型。

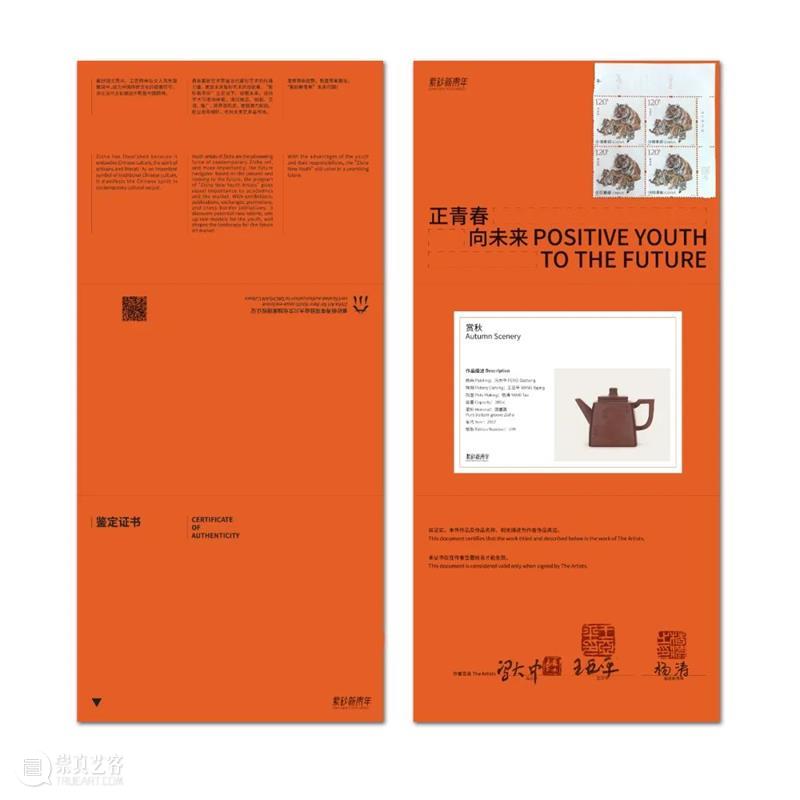

冯大中、王亚平、杨涛亲笔签名及钤印证书

无论是书画还是陶刻,都被博大精深的中华传统文化所包容,如何互相促进才是艺术跨界交流的核心。《赏秋》的成功不仅是名家和青年的精诚所至,更是立于传统进步发展的众望所归!

中国嘉德联系方式(滑动查阅)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享