万紫千红 王雪涛 185cm×145cm

纸本设色 1972年

文 | 郎绍君

在现代花鸟画家中,王雪涛的小写意独树一帜,有广泛的观众群,众多的追随者。如果说存在着一个事实上的雪涛画派(多在北京、天津、河北、山东等地),并不是夸张之辞。

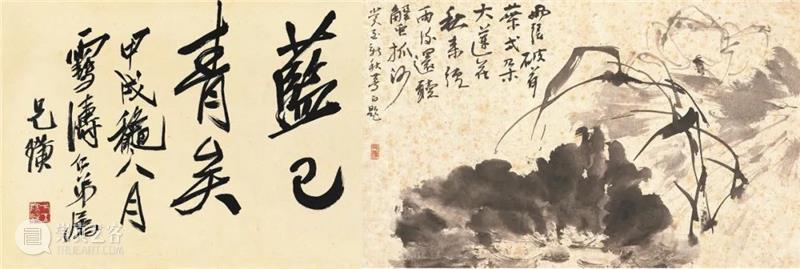

妙墨册 (王梦白题十三开) 王雪涛 纸本册页

28cm×46cm 纸本设色 1933年 王雪涛纪念馆藏

红梅 吴昌硕 140.5cm×39.5cm

纸本设色 1919年

近代以来的花鸟画流派纷呈,名家辈出。如“金石派”大写意画家吴昌硕、陈师曾、王个簃、朱屺瞻、吴茀之等;将金石画风与明清写意花鸟铸为一体并形成独特风格的齐白石、潘天寿等;远承宋代院画传统的陈之佛、于非闇、谢稚柳等;融中西或中日为一炉的刘奎龄、高氏昆仲、马伯逸等;发扬明清兼工带写传统的任伯年、居巢居廉兄弟、王梦白、李鹤筹、汪慎生、张其翼、陆抑非、张大壮、唐云等;追求写实性表现的徐悲鸿、郭味蕖等……王雪涛近师齐白石、王梦白,远绍青藤、白阳、八大、新罗,其成熟时期作品,皆从小写意画法变化而出。他早年曾就学于北京艺专西画专业,有很强的写生能力,这对其写意风格的形成也起到了相当大的作用。

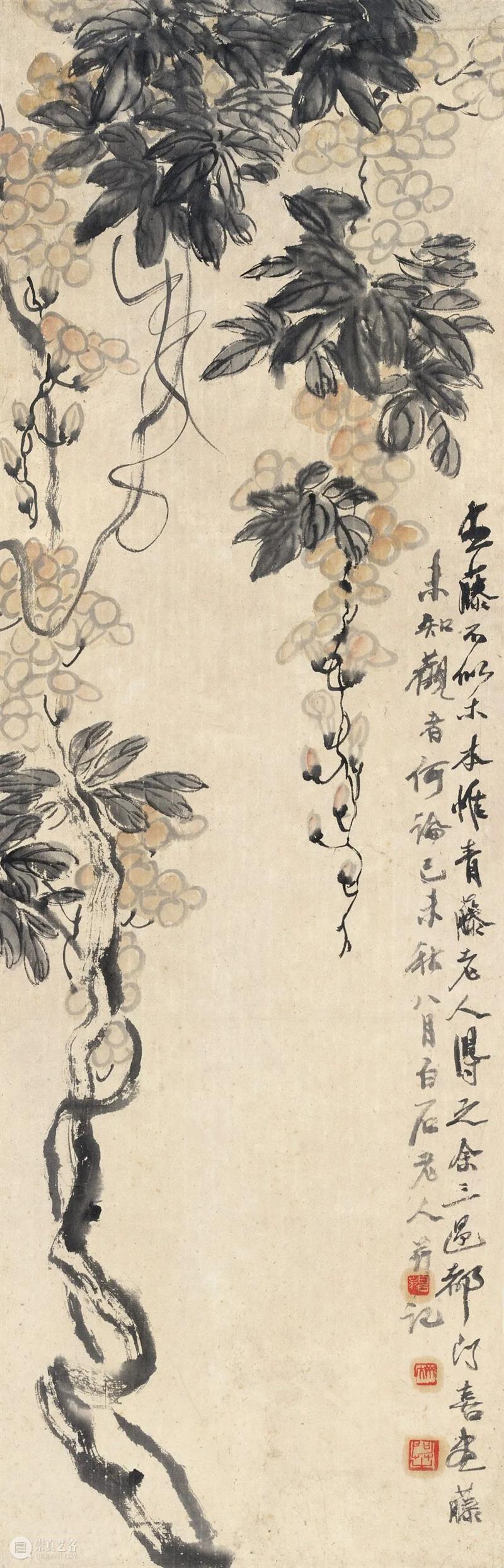

紫藤图 齐白石 106cm×34cm

纸本设色 1919年 北京画院藏

群雀百虫图 王雪涛

101cm×37cm 1946年

王雪涛花鸟画,大略可分为早、中、晚三个时期。早期(约30-40年代)作品多水墨淡色,秀劲而清雅,可以明显看出新罗与王云的影响。

山花孔雀 王雪涛 132cm×85cm

纸本设色 约1961年

中期作品(约50-60年代中),在坚持以水墨设色的同时,加重了色彩的分量,相对于早期作品,趋于厚重鲜丽,笔墨更加精纯,已经没有摹仿前人的痕迹,呈现出鲜明的个人风格。

百花齐放 王雪涛 170cm×340cm

纸本设色 1977年

晚期作品(约70-80年代初),用笔趋于粗壮老辣,施色更加浓艳,渐失中期作品的精整。但三个时期也有一以贯之的因素,这些因素与时代审美趣味的转移、画家的内在气质都有深刻的联系。这些因素,似可“真”、“丽”、“活”和“巧中见拙”来概括。试加释说:

松隼图 王雪涛 116cm×51.5cm

纸本设色 20世纪60年代 王雪涛纪念馆藏

真

传统文人写意以“不似之似”“离形得似”为宗。但是,大画家创了格,后人如法炮制,“不似之似”成为一种公式,就失去它固有的价值了。近现代不少画家的作品亦可说“不似之似”,但毫无生气,因为它是摹仿来的,不是画家自己从对象世界中提炼出来的。针对此倾向,许多革新家倡导写实,借鉴西法。“五四”时代入北京艺专的王雪涛,接受了这一时代思潮的影响,曾入西画系,在研究传统的同时强调写生写实。他常说:“我的画是从观察和喜爱自然界开始的。”据说雪涛先生留下的写生画稿不下数千幅。重视写生的成果之一,是使他笔下的花卉、草虫、禽鸟形象丰富多姿,摆脱了前人和流行的既定程式。成果之二,是使他的花鸟造型由临摹得来的程式化“像似”返归由写生得来的似与真。他笔下的种种动物花卉形象,都有恰当的比例,准确的结构,比前人的写意花鸟更重视细节的描绘,因而作品更接近感觉的真实。对于雪涛花鸟的这种似与真,人们看法见仁见智,但有一点是公认的,即他跳出了流行的模拟风和公式化,形成了自己的独特风貌。

蜀山所见 王雪涛 104cm×340cm

纸本设色 1961年

丽

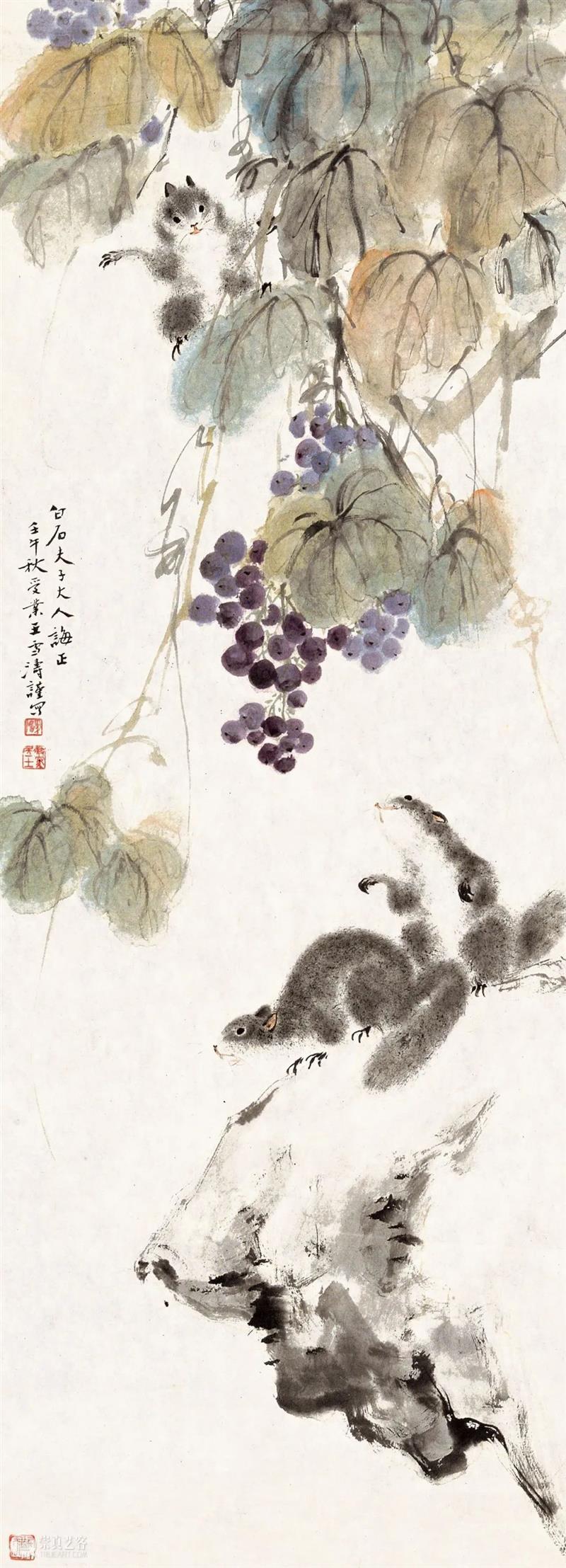

王雪涛重视笔法,不乏笔墨精彩之作,但总的来说,他更强调赋色。早期作品色彩清雅,也是一种“丽”。中、晚期作品,为了适应时代与大众的要求,其赋色趋于浓艳:明度高、色相单纯、巧于对比、温润响亮;置身于他的画展,有置身于春天盛开的花园之感。适中的水分,灵巧的用笔,饱和的色彩,总是刻画出自然对象的生机与娇艳,而无一般文人绘画常见的寂寞荒寒的景色(这些也是一种美)。他突出大自然充满生机的一面,如花朵的娇嫩、羽衣的华美、虫翅的透明。一般说来,艳易俗,容易流于“富贵气”,因此文人画家多宁淡勿浓、宁素勿艳、宁朦胧勿清晰。吴昌硕、齐白石喜赋艳色,但多数情况下必伴之以浓墨以形成一种视觉心理补偿,达到“避俗”或“变俗为雅”的效果。王雪涛画小写意,不可能施以吴、齐式的大片浓焦墨。他溶之以淡墨、赭墨,衬之于加赭加墨的绿色,或在明艳中寻找色调的和谐照应,因此,他的画并不流于所谓大红大绿之“俗”。

松鼠葡萄图 王雪涛 95cm×35cm

纸本设色 1942年 北京画院藏

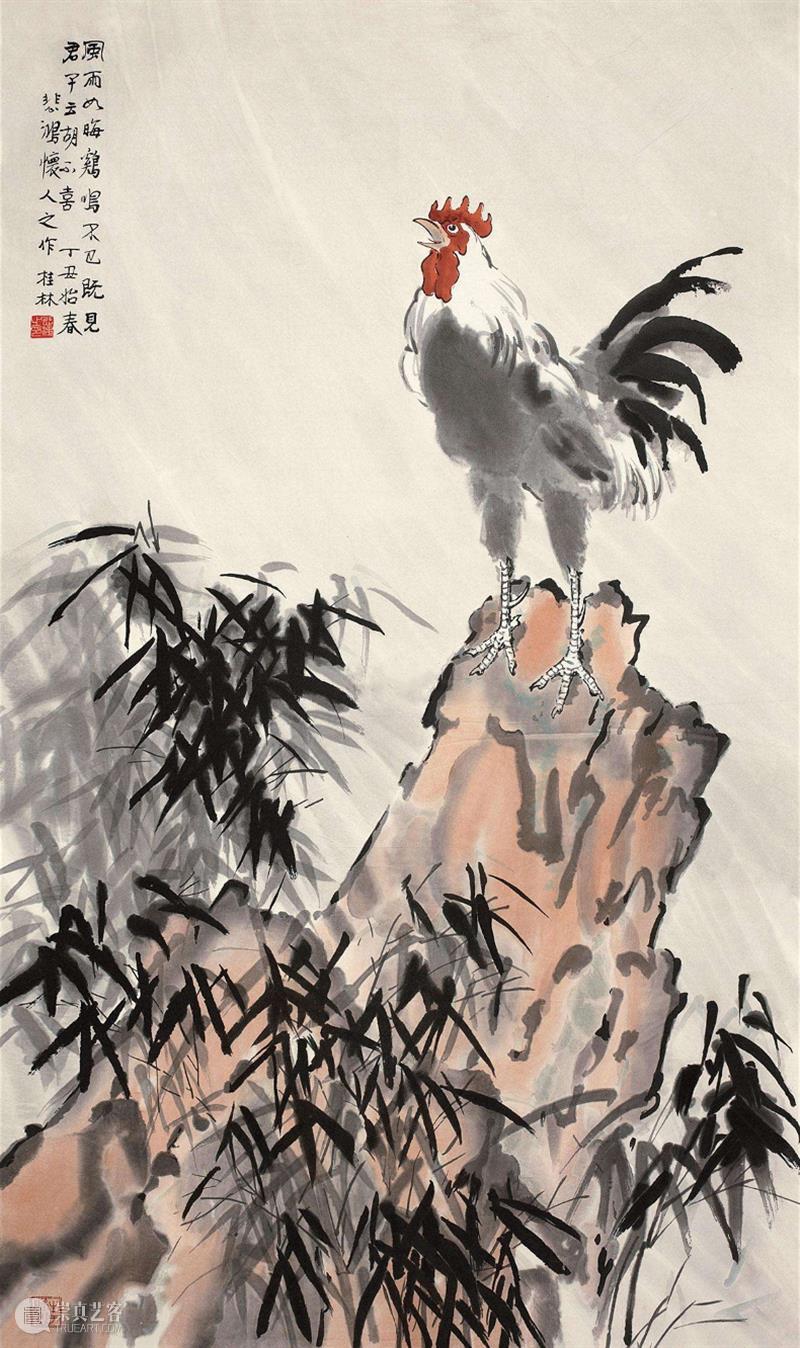

风雨鸡鸣 徐悲鸿 132cm×76.6cm

纸本设色 1937年

活

王雪涛笔下的花鸟有一种“活泼泼地”特色,灵动、富于情趣,生命力活跃。疾飞的小鸟、举臂的螳螂、鸣叫的草虫、戏水的鸳鸯、起舞的仙鹤、欲斗的公鸡,都是动态的、活泼的,显示着蓬勃的生命存在。在他的作品里,极少那类冷寂的、懒洋洋的情态。中国人的自然观,强调人和自然的和谐,不像西方人那么强调人与自然的对抗,人对自然的征服。在中国人描绘自然的作品里,总有一种亲切的人生和人情的味道,而绝少西方绘画里面对神秘自然的那种无边空漠感,或者对于猎物(如一只被打死的野鸡、被剖腹的鱼)的残酷掠取的欣赏。唐人诗句有云:“一草一木栖神明。”这神明不是人格神,而是跳跃、婉转的自然生命的律动。但中国花鸟画在这个总特色之下,又各不尽同。一般工笔作品,作家作品多注意于自然本身的情态,,一般写意作品,多借自然物寓寄主观情思。王雪涛继承了画家画的传统,又吸收了文人画的表现技巧,但不喻寄象征-即便他在蒙受政治冤屈时期,也从不像古代文人艺术家那样,借笔墨以“吐胸中块磊”,而依然衷情于对自然对象、生命情态的精心刻画。譬如他画雄鸡,就不借以喻比什么观念、愿望(如徐悲鸿的《风雨鸡鸣图》),鸡就是鸡,就是招人喜爱的、充满活力的家禽,画家的感情,就注于其中,观者从对象的活跃生命中,可以引发出对生活和生命的自我意识。

花卉昆虫册(十开之一) 王雪涛 42cm×22cm

纸本设色 1937年 中国国家博物馆藏

巧中见拙

雪涛的画,以巧取胜,这也是大家所认可的特点。文人画提倡“宁拙勿巧”,突出一个“拙”字。我们所熟悉的金农、吴昌硕、齐白石的作品,也都强调“拙”的造型与用笔。“拙”易“生”,“巧”易“熟”;“拙”易“雅”,“巧”易“俗”,这是大家都熟悉的道理。但“巧”并不必然地导致“熟”与“俗”,“巧”与“拙”也可以转换与互用,恽南田的没骨花也属巧的一路,但也很高雅。雪涛在特别的时期、特定的文化环境中创作的某些作品,想求得“雅俗共赏”的效果,或巧得有些过,或色彩之浓艳近世俗,但总的看,他的作品还是“巧中见拙”的。这个“拙”,主要体现在他用笔的圆中见方,墨色的沉着等。这种用笔用墨的特点,也体现于他各个时期的作品。

高歌图 王雪涛 135cm×56cm

纸本设色 1956年 北京画院藏

形象的真、丽、活和巧中见拙,作为雪涛花鸟画的个性,不是偶然孤立的。求似求真,求鲜艳热烈,求动而不求静,作为一种审美要求,与近代以来城市观赏者颇有关系。上海、北京、广州、天津等近代开放性城市的美术观者,已大不同于古代封闭性城市的士大夫欣赏层,近代科学文化、商业文化对城市观者的影响,是使他们远比士大夫重视现实物质利益,而与士大夫们的遗世独立、清高脱俗大不相同。他们更喜欢刻画逼真的、更加世俗化的艺术,近代以来的画报美术、商业美术、月份牌年画、彩塑艺术(如天津泥人张)、肖像艺术等等,都显示着这一倾向。甚至被冷淡的郎世宁画法也重新受到称赞(如康有为)、也复活起来了(如刘奎龄、马晋的绘画),而接受西方写实画法的近现代油画、中国画,就更不用说了。王雪涛花鸟画毫无疑问与这一时代思潮有密切关系,即它间接、曲折地表现着近现代人对外在世界、物质世界和官能感觉世界的一种肯定。它不是对“雅”的传统的反叛方式,乃是补充的、化雅为俗、化俗为雅的中和方式。其雅俗共赏的特征即由此而来。

王雪涛的花鸟画有众多的继承者,他创造的争奇斗艳的自然世界,还会继续显示出生命力,人们将永远感念这位杰出的画家。

写于1987年8月,2010年9月增删

(文章选自《墨海灵光———王雪涛花鸟画精品集》)

编辑 | 高 磊

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享