本文原载于artnet

经授权转载

阿尔·泰勒

(Al Taylor)

亚洲首次个展:

“雕塑是让人能四下观看的绘画”

“我真正追求的,是找到一种方式创作出能让你四下观看的画。就像一位桌球手,我想仔细地考量每个角度。”

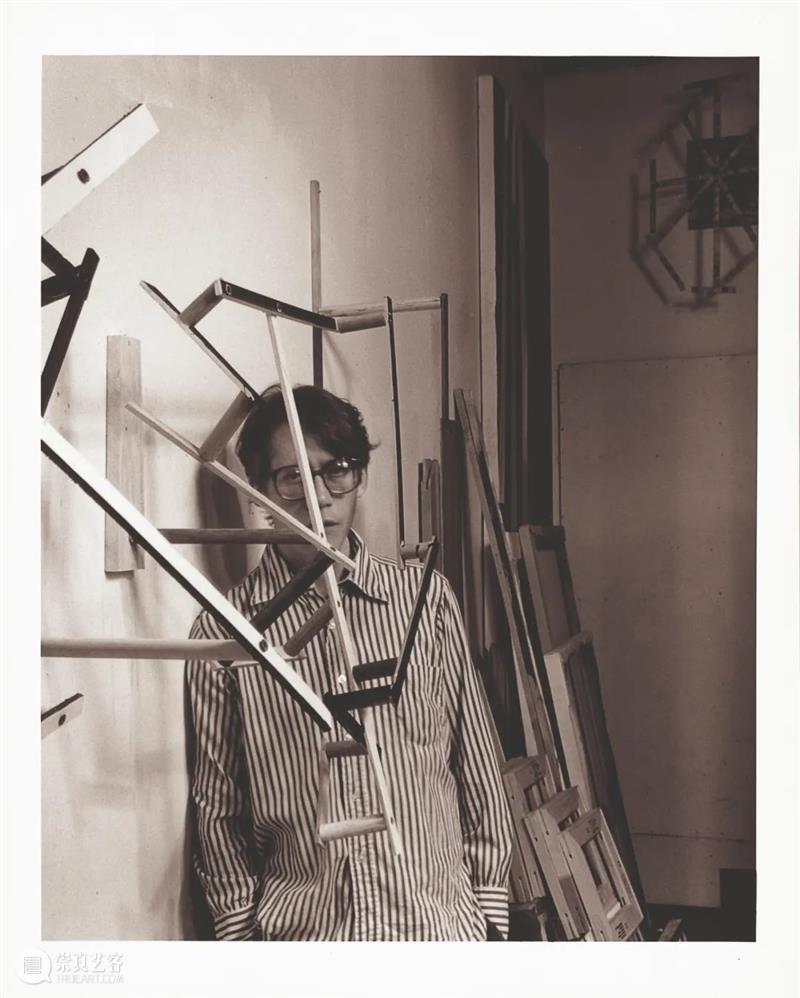

阿尔·泰勒在其富兰克林街工作室,纽约, 1986年11月。摄影:© Peter Bellamy

阿尔·泰勒在其富兰克林街工作室,纽约, 1986年11月。摄影:© Peter Bellamy

上世纪七十年代的纽约,正在经历抽象表现主义、波普艺术及色域绘画等运动兴起带来的蓬勃发展,空气中无时无刻不充满创作的气息。然而,这一时期,绘画的角色受到前所未有的质疑,被许多人认为是一种激进的减化还原的手段,或者说是一种陈腐的具象表达的模式。泰勒的绘画正是诞生于这样的时代。他在现代主义绘画退潮、抽象表现艺术占领历史舞台的历史转折点,跳脱出所谓运动及风格的分类,选择深入绘画本身,在形式中寻找答案——在平坦与纵深、具象与抽象之间,在简化与克制的构图之中,找到了伟大表达的狭小出口。

自泰勒1986年在纽约的阿尔弗雷德·科伦画廊举行首次个展,便开启了在欧美两个大陆间多家画廊及机构展出的职业生涯,并很快成为奥地利、丹麦、德国、瑞士等地机构展览的主题。遗憾的是,年仅51岁的泰勒于1999年因肺癌逝世。

对观众而言幸运的是,他的艺术遗产得以延续和传承,继续影响新一代艺术家。泰勒去世后,欧美机构陆续为其举行回顾展。自2007年起,阿尔·泰勒艺术遗产基金会由卓纳画廊代理;次年举行了首次画廊个展,系统展示其早期素描及三维创作。这次香港亮相,是泰勒的第八次画廊个展,作品横跨1970年代中期至1980年代晚期,展现泰勒从布面绘画到三维架构的创作转变的关键时期作品,并聚焦其不同媒介中共通而富创造性的色彩运用。

这一系列作品中,形式起到穿针引线的作用——在平面空间展现的绘画性思考通过几何、线条与色块,延展至三维空间,以统一的笔触逻辑引领,体现了泰勒极具自由度与包容性的创作整体。通过灵活地运用多种媒介,他得以探寻空间体验和想象的新方式,拓展了观看的可能性。在他眼中,本没有“二维”和“三维”空间的具体区隔,而一切都是围绕着“空间”展开。泰勒认为他的雕塑是“视觉工具”,且始终视自己为一位画家——而非雕塑家。在其未发表的艺术家陈述中说,他的创作“完全与雕塑性的思考无关,而是来自一系列‘更平面化’的传统。”无论是绘画、版画,还是雕塑,泰勒的创作究其根本都以绘画性的形式思考作为基础。

阿尔·泰勒(Al Taylor),《无题》,1974/1977年,布面丙烯、醇酸树脂颜料及石墨,193 x 297.2 厘米 © 阿尔·泰勒艺术遗产。图片:由阿尔·泰勒艺术遗产和卓纳画廊提供

在泰勒最早的布面作品中——比如完成于1974年,并且在1977年由艺术家重新创作的《无题》——近三米长的大尺幅画布,表面被粗略地划定空间,预示着他日后三维创作极具特点的视角转化及视野的抽象。在这里,多彩的线条以扇形铺展于从黄色到红色的画布表面,一种动态的不确定感呼之欲出,徘徊于三维和二维之间。《破界者》(1978年)则体现了泰勒1970年代中后期绘画创作的特点,凸显了其掌控色彩的能力。简洁的几何结构巧妙地将前景与背景并置,不凸显出任何强与弱的对比度,显得严谨而克制。同时,画面中的色块充满了刻意的、明显的、动态的笔触,以不同的密度铺展于画布之上,使得形式既共享同一平面,又以堆叠的结构彼此交错。此时,他已经在探索三维,只是在绘画上如此做而已。

1975年,泰勒开始创作一系列由各种尺寸的面板共同组成的绘画,营造出符合比例大小的构图,其中包括《鸟的草稿》(1979-1980年)。在艺术家写于1978年、未经发表的笔记中,他将这一过渡时期的作品描述为自己绘画中的“全新阶段”——“在其中,画布的外部参照与内部参照同等重要;在新作品里,布面支撑和墙面支撑这两者融合在一起,而且具有相同的考量。”同时期其他使用异形画布的艺术家们,多是采用这种方式去强调绘画本身具有物件般的特质,但是泰勒的初衷则是想要突出形式元素、比例关系以及视觉互动的统一协调,以一种绘画的思路,使其整体体现深入、直观,甚至诗意的内在。

阿尔·泰勒(Al Taylor),《鸟的草稿》,1979-1980年,油彩及丙烯颜料,于两部件油画布面板上,182.9 x 73.3 厘米 © 阿尔·泰勒艺术遗产。图片:由阿尔·泰勒艺术遗产和卓纳画廊提供

阿尔·泰勒(Al Taylor),《鸟的草稿》,1979-1980年,油彩及丙烯颜料,于两部件油画布面板上,182.9 x 73.3 厘米 © 阿尔·泰勒艺术遗产。图片:由阿尔·泰勒艺术遗产和卓纳画廊提供

泰勒热爱旅行,也热爱接触不同的文化,并将好奇心转换为创作的动能。1980年的乌干达、肯尼亚和塞内加尔之旅向他介绍了时间多维性的概念——非线性时间根据定义它的过去、现在和未来事件被拉伸或截断。时间作为一种主观而非客观的力量的概念,对泰勒而言具有某种启示性。从艺术家遗孀黛比·泰勒(Debbie Taylor)的《生平年表》中,我们了解到他后来这样写道:“我在非洲看到的一切都是完全陌生的。通过绘画这种我最熟悉擅长的方式,我试着去理解那些文化中蕴含的有关时间的观念。作品并不是为了直接反映出它们背后的现实,而是要对其中的现实进行仪式化的处理。”

报纸丙烯与拼贴作品《多瓦舞(舞蹈游戏)》(1980年)正是在那次旅行之后创作的,从总体构图来看可被视为泰勒不久后《斯瓦希里时间》(1981-1983年)系列的前奏。这些作品由多幅独立的新闻报纸绘画组成,以不规则的圆形排列,再将它们都拼贴到布面,或是经过彩绘的木质背板上。作品中用色大胆的抽象图像,暗示破碎的字母表或是简朴的钟表的零部件,仿佛在潜移默化地推进着时间。通过这些联想,泰勒探索着多维空间以及流畅的线性运动,以使绘画平面的边界保持开放。

阿尔·泰勒(Al Taylor),《多瓦舞(舞蹈游戏)》,1980年,报纸上丙烯颜料,拼贴至彩绘胶合板,97.2 x 60.3 x 4.5 厘米 © 阿尔·泰勒艺术遗产。图片:由阿尔·泰勒艺术遗产和卓纳画廊提供

《拉丁研究》系列(1984-1985年)也在本次展览中呈现。这组作品的创作开始于艺术家前往墨西哥瓦哈卡(Oaxaca)旅行之后不久,包括绘画、纸本和三维物件,标志着泰勒从布面绘画转向第一件三维作品的过渡,是艺术家创作生涯重要的里程碑。从形式上看其转变,也可以发现这一系列中于新闻报纸上完成的绘画,是泰勒有史以来最色彩丰富的作品之一。在1984年创作这些绘画的同时,泰勒开始运用木工废料进行创作,将绘画平面从墙面拓展了出去。最重要的是,这一系列对介于绘画和雕塑之间美学张力的探究,日后持续地占据着泰勒的创作,直至他的去世。

1985年是泰勒创作实践中的转折年,也是其三维探索的正式起始。他发展出处理创作进程及材料的一套工作方式,将二维的纸本与三维的物件杂糅在一起,结合看似不协调的材料和概念,以寻找主题、空间和意义之间的新关系。正如艺术家自己所说,“我不希望把自己的意愿强加到一些匿名物件上,而是试图找到一种方法,让这些物件在我之外形成自己的逻辑。”

本次展览中令人印象深刻的,还包括泰勒《帚柄》系列(1986-1992年)中的数件雕塑。艺术家在纽约街头的垃圾堆中搜罗了各种彩色木质的帚柄。线条、阴影和视角在这些作品中以出人意料的方式挑战欣赏艺术的体验。正如富有远见的已故著名画廊主克劳斯·克特斯(Klaus Kertess)所说,泰勒的不少帚柄组合似乎在“戏仿”或“嘲笑”作品所依赖的展墙平面。他认为,泰勒“对图像和形态抱持着一种被动的抵抗,这份抵抗袒露了创作那些视觉上鲜活且极具空间感的线条所需经历的磨难及其痕迹——包括它们如何相互融合、如何在体量中进行移动和回撤、又如何朝着固化静态的稳定状态运动和回撤……它们戏仿性的视角,似乎后退或移出了展墙所在的平面——使观看者的双眼对此前看似极为确凿的物质性提出了质疑。”

泰勒为《帚柄》系列作品起了许多有趣而幽默的标题,用文字游戏为创作增加了新的一层意义趣味,提示了各种可供观众猜测和推断的潜在叙事或视觉参照。泰勒用这种方式,调解着传统意义的高雅与低俗,进一步拉近了作品与观众的距离。

正如艺评人姚强(John Yau)在《阿尔·泰勒:早期绘画》画册中的短文《有趣的现象》中提及:“与极简主义的艺术家们相反,泰勒对于达成那些‘所见即所得’的时刻毫无兴趣。相反,他想要滋养出那种引领观众进入自我意识之状态的观看方式。他想让我们看到自己正在观看,以此反观我们的经验……泰勒对英雄主义或崇高都不感兴趣。他更倾向于脚踏实地。”

阿尔·泰勒(Al Taylor),《无题(广播)》,1985年,以釉彩绘制的木质帚柄、板条、带粉状颜料的丙烯及多层强化“富美家”胶木,覆于绘以丙烯颜料的胶合板上,52.4 x 50.2 x 52.7 厘米 © 阿尔·泰勒艺术遗产。图片:由阿尔·泰勒艺术遗产和卓纳画廊提供

在这场题为“色彩的游戏”的个展中,艺术家不同时期的作品构建出自然、诙谐,却充满挑战的对话,将时空与媒介纳入探讨,观众也得以穿透维度的局限,了解艺术家创作时独特的思考。近半个世纪前创作的作品,因其蕴藏的普世议题而传达出某种永恒性的共振。画布表面与画布以外,都是泰勒的试验场;游走在为二维与三维世界的他,自始至终都是一位画家。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享