☝点击上方蓝字→点击右上角“...”→点选“设为星(置)标(顶)”

本文转自:北京日报副刊

三年来,剧场人已经习惯了等待,等待舞台上的灯光再次亮起。疫情,让民营剧团的日子举步维艰,更是让许多演员无奈地选择转行。七月的北京,炎热多雨,鼓楼西剧场联合山东果农售卖的红樱桃之甘甜犹在口中,剧场一直空荡的舞台也终于有了动静。一部改编自卡夫卡小说的独角戏《一只猿的报告》上演几天,就在朋友圈“火”了起来。原因有三:原著文学基础扎实,诗意的空间表达,真诚自然的表演。

《一只猿的报告》和原著《一份致某科学院的报告》内容大体一致,讲了一只猿被人驯化之后,通过一步步模仿人类,摆脱猿猴的粗鄙狂野,成为接受良好教育的“红彼得”,受邀到科学院作演讲报告,讲述自己被改造的传奇经历。这篇小说创作于第一次世界大战之中,敏感的卡夫卡深切感受到时代的变化,奥匈帝国即将分崩离析,全人类的未来迈向不可逆转的泥淖。社会充斥着谎言、纷乱、战争,人类被恐惧包围和支配,开始变得孤独和绝望,他用文字揭示出人类逐渐异化的处境,荒诞的事情不断发生,而卡夫卡自己也因为肺病无法吞咽食物被活活饿死,享年41岁,多么荒诞。

极简的舞台呈现出一只猿的三重困境:

第一重困境,猿和自然。

猿来自丛林,被人类用武力强行带进人类世界,他没有拒绝的权利和机会。他隐藏獠牙,清洁跳蚤,走出自然,变得不自然。其实,红彼得的成长和学习过程,和人类婴儿没有区别,但他却背弃祖先,学着和人类一样,向自然索取和掠夺。

第二重困境,猿与人。

一只猿猴模仿人类即使再像,也是无限接近而不可能成为人类。他是异类,是案例,是谈资,是笑话。人类可以和他握手、跳舞、痛饮美酒,但午夜时分,陪伴他的只能是半驯化的母猿猴。

第三重困境,猿与自我。

越接近人类,他就越孤独。和所有离开小城市到大城市打拼的漂泊者一样,红彼得适应了车水马龙、灯红酒绿的生活,却永远带着移民的烙印,可他无法回到家乡,即便回去,也会想念都市的嘈杂和喧闹。

丰富的内涵和想象空间,是观众喜欢这出戏的重要原因之一。看戏的过程中,观众一定会不断问自己,我们是猿,还是人?我们在努力学习什么?我们崇拜和模仿的榜样,值得我们放弃自我、放弃本性吗?为了一条生存下去的出路,值得吗?红彼得在找寻出路,是为了活下去,为了生存,放弃自我似乎无可厚非。可作为人类,为了寻找出路,又该何去何从?婴儿来到世间,没有行走和语言能力,不懂社会秩序和规则,他们通过模仿成为了大人,融入了社会,没有人问过他们愿不愿意,没有人有第二条出路。是的,人类社会,如此残酷。卡夫卡用卓越的想象力和犀利的笔触为人类写出一个残酷的寓言故事。人,就是在无意识之间,学习了过多不必要的技能,丧失了爱与被爱的本能,抛弃了纯真和无邪。卡夫卡曾说:“什么是爱?这其实很简单。凡是提高、充实、丰富我们生活的东西就是爱。通向一切高度和深度的东西就是爱。”猿猴红彼得优雅绅士的讲演,每字每句都是对人性冷漠的嘲讽。

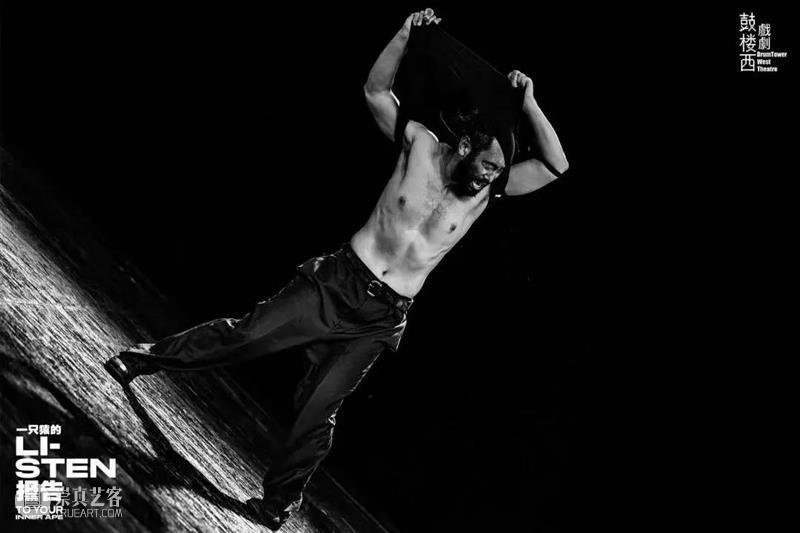

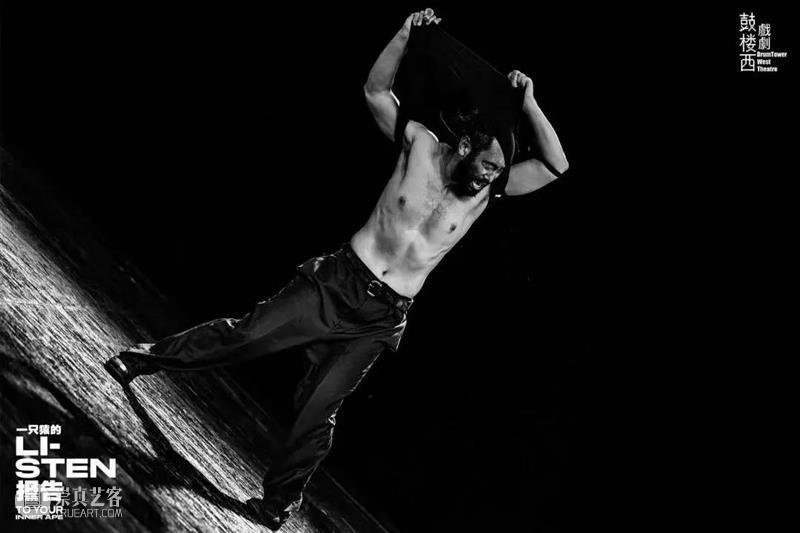

卡夫卡认为,“笔不是作家的工具,而是他的器官。”对于演员来说,他的所有器官都是他的工具,都是他塑造人物形象的利器。李腾飞的表演是舒适而自然的,很难相信他是一位非职演员。如果说戏剧表演是可以通过学习掌握的技术,那么独角戏表演是一门属于天才的艺术,一个人,被丢到几百或者上千的观众面前,一个或几个小时,多么残忍,每次眨眼每个呼吸都被无限放大。能支撑下来,完成演出,获得观众认可,需要强大的自信。看完李腾飞扮演的猿猴,我忽然明白戏剧学院表演系,大一新生为什么要从“动植物练习”开始锻炼演技。而且,演员中流传着一句话:人表演猴子简单,而表演想学人的猴子就不简单了。

李腾飞做到了。他用细腻自然的表演呈现出红彼得从野性、半驯化、驯化到绅士的蜕变过程,层次清晰。他的表演技术并非无懈可击,但他做到了自然、放松,将观众和自己调到了同一频率。相信所有观众走出剧场,都记住了这位青年演员。

《一只猿的报告》是一出成功的演出,创造了艺术价值的同时,也为被疫情困扰的民营剧团提供了一个成功的自救经验。戏剧,最重要的始终都是文本和表演,其他一切都是辅助手段。没有大制作和高科技傍身的纯粹剧场艺术,依旧可以收获当下观众的掌声和喜爱。

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

一键5连击:点赞+分享+在看+留言+星标

总有一款适合您→→→

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享