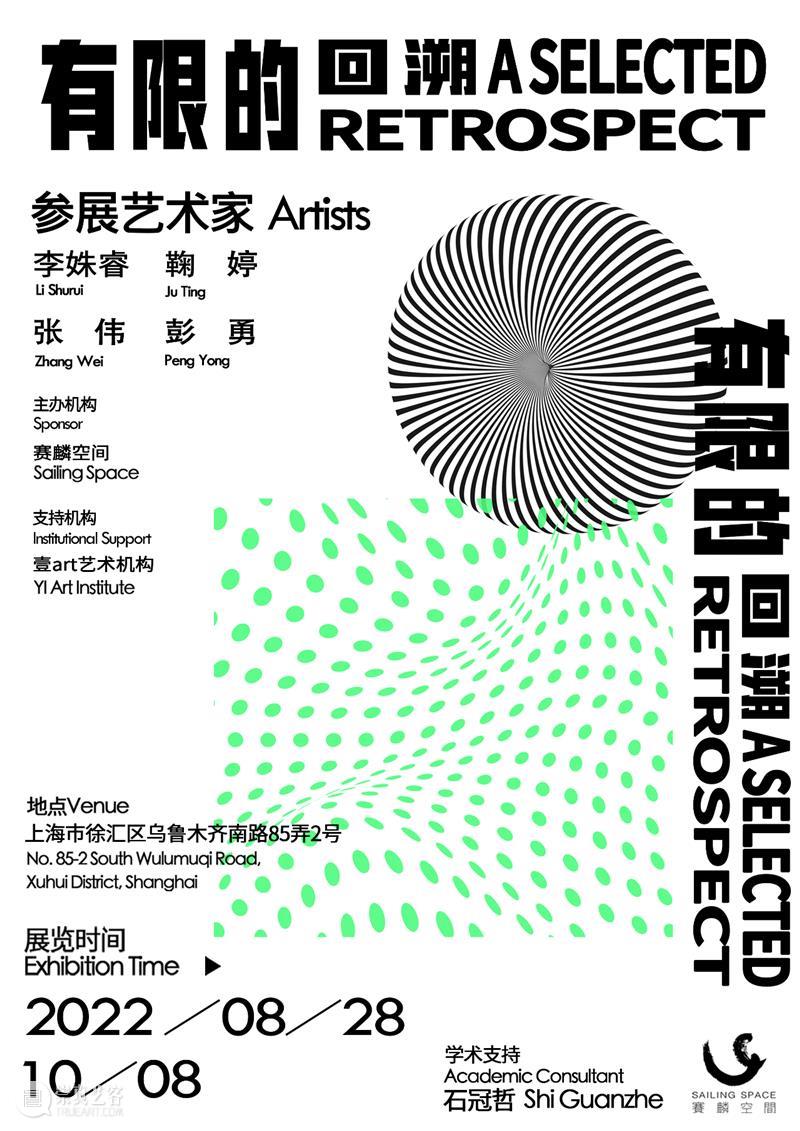

潜流

Undercurrent

艺术家 / Artist

许宏翔 / Xu Hongxiang

刘海辰 / Liu Haichen

施展 / Shi Zhan

乔相伟 / Qiao Xiangwei

学术支持 / Academic Consultant

石冠哲 / Shi Guanzhe

展览时间 / Time

2022.10.16—12.5

地点 / Venue

上海市徐汇区乌鲁木齐南路85弄2号

No. 85-2 South Wulumuqi Road, Xuhui District, Shanghai

潜流:当代绘画的四个面貌

在从2010年代向2020年代过渡的当下,中国当代绘画似乎已经不再关心思潮的更替和流派的变化,取而代之的是艺术家对自我艺术价值的彰显,以及对这些价值个案式的观察和研究。固然,艺术史的书写线索从来都是以具体的艺术家入手,但像近年来这样的流派“真空”和宏大书写缺位二者并存的境况,对于中国当代艺术而言也是少见的。如果回顾20世纪80年代至世纪末的艺术史发展,中国当代绘画的潮流更迭有着清晰的脉络线索——伤痕美术、乡土绘画、古典风绘画、85新潮、新生代绘画、政治波普。而事实上,就在世纪之交的时期,那时的中国当代艺术就已经感受过一代新锐所迸发出的疏离于任何流派的,富有个性化和多样化的创作面貌。这一状态也让当时致力于书写艺术的观察者们感受到了造词和命名的压力。面对1970年前后出生的一批当时正值30岁上下的青年艺术家,易英、伍劲等人出于“流派式书写”的惯性,提出了“后新生代”这样勉强的词汇进行笼统概括,这些艺术家中就包括目前耳熟能详的何森、季大纯、毛焰、夏俊娜、尹朝阳、钟颷等人。在这里,“后”字并没有流派更替的含义,诚如批评家易英在《后新生代及其文化条件》一文中所指出的,他们是“一批反映了90年代的多元价值选择的艺术家”。被强行归纳的“后新生代”难免转瞬即逝的命运,随之而来的“残酷青春”绘画和大行其道的“卡通”绘画在新世纪第一个十年的当代艺术书写中又占据了相应的篇幅。

进入2010年代以后,随着新一代青年艺术的崛起,在世纪之交就已端倪初现的多元价值选择在“80/90”(概指1980年前后到1990年前后出生)的一代艺术家身上得到了更明显的体现。以至于我们在讨论最即时的当代艺术时,再也不会像前人那样企望用一个新词就能加以概括,面对较之十几二十年前更丰富的社会信息和更快的信息传递效率,有觉悟的创作者本身都在有意规避被分类化和被标签化。这种情境的出现,同时也为当下的艺术书写者提出了课题:当我们在讨论“80/90”艺术家时,我们在讨论的是什么,我们又要讨论些什么?

如果仅从当前的发展状况来看,有两个趋势是显而易见的:一是个体创作上的,即以艺术家个人美学趣味的追求替代了流派式的风格;二是社会群体上的,即以依托时代的艺术现象替代了宏大叙事化的艺术史书写。从而构成了在目前看来,没有明显主流的,流派风格缺位的,而又极具多元性和个人化的当代艺术创作诸面貌,并在此试做描述。

面貌一,生存经验的显与隐。

中国当代艺术家向来不乏对周遭生存环境进行秉笔直书式的记录,单纯记录的本身既是对个体经验的反躬自省,也能从中见微知著地感受到时代的动向。应该说,这是最直接的当代绘画创作方式,又是80/90艺术家面对多元选择时最亲近的路径。我们可以发现,面对近年来当代绘画中出现的题材内容向形式趣味转向的趋势,即社会学议题的隐退,很多艺术家在作品叙事性和个人造型风格上努力寻求着平衡点。二者之间的相互牵扯和若隐若现的线索很容易把艺术家的创作焦点放到人的形象(来自叙事性)和物的状态(这里的“物”在一定程度上也包括“景”,用于承载风格语言)上。这样看来,他们(如许宏翔、贺勋、翟倞等)不断推进自身绘画语言的努力,其重要性在客观上实际已经压倒了他们所要描绘和记录的对象。也就是说,绘画的天平已经由“画什么”向“怎么画”倾斜。那么是否可以说,他们对于艺术本体创作经验的追求在客观上已经至少等同于其生存经验呢?如果这一点足以成立,那必然是这一代艺术家与前一代艺术家之间的明显区隔,反映在绘画上就是形象与物更单纯地扮演着风格载体的角色。

面貌二,社会记忆的追溯。

这批艺术家在某种程度上延续了前一代创作者对于“风景”的敏感把握,都试图通过对具有政治和历史意义的“风景”描绘来兑现风景所承载的社会寓意。所不同的是,前一代艺术家笔下的“风景”更趋于一种“景观”,这种景观既可以是政治的,也可以是商业的,总之是由世纪之交(1990-2010)巨大的社会文化变动催生而来的,蓬勃和鲜活是其情绪上的特征;目下的一些“风景”则流露出回望“奇观”的情感诉求,他们把“风景”的对象隐藏在80一代艺术家儿时所经历的计划经济末期对于时代“遗存”的集体记忆中(如刘海辰、孟斯特、夏禹等)。这种存在于80一代儿时的共同印象由于特定的社会背景(计划经济的衰退),使得他们的作品并没有上一辈人的风景中显著的雄壮气质,并透露出些许现代主义浪漫绘画式的乡愁和朦胧情绪。折射出一种“此情可待成追忆”的怅然。诚如评论家沙鑫在给刘海辰撰写的研究文章中提及的,“这些品质共同映射着艺术家对当代现实困境的理性思考……表达了对审美现代性的另类批判和自觉追求。”

面貌三,海外视野的塑形。

中国艺术家的海外求学浪潮一直都是中国美术现代性过程中难以规避的话题。从20世纪初,徐悲鸿、刘海粟等旅欧(主要是法国)高奇峰、高剑父等旅日,到新中国成立初期大批艺术家留苏,这些人回国后都对中国艺术的发展提供了不可估量的作用。当前,大量拥有系统的西方教育背景的青年艺术家开始参与到当代绘画中,这是我们这个时代最显著的艺术现象之一(如张钊瀛、施展、李维伊等)。如果我们以未来的视角加以审视,可以断言的是,它的作用绝不会亚于前文提及的前两次海外归国浪潮。当然,这一现象的结果还未完全显现,但其提供的国际视野、对“他者”身份的消解(作为后殖民的“他者”是当代艺术批评在上世纪九十年代重要的批判对象),以及不同于中国学院教育的内容已经对当下中国绘画的塑形开始发挥积极作用。

面貌四,潮流文化的参与。

对这一面貌的观察需建立在两个前提之上:其一是艺术家在1990年前后或更晚出生,他们广泛地接触到西方的潮流文化(如尤阿达、乔相伟、陈轩荣等);其二是以村上隆和草间弥生等人为代表的“超扁平”符号化复制并不在此处“潮流”的讨论范围中,毕竟,视觉上的商业流行不能与文化上的潮流等量齐观。潮流文化与亚文化现象关联甚密,诸如hiphop、重金属、朋克、街头涂鸦……这些内容也是这类艺术家在自身文化生活中重要的价值认同。一方面,这就是个人价值自我选择的最好注解;另一方面,这也与当代艺术的精神内核有着契合之处,是后现代社会宣扬个体化和去中心化的显著表现,也是对于严肃和业已成型的文化事物的戏谑和嘲讽。这些文化因素对于当代绘画面貌的介入,已经被越来越多地关注到。

受限于空间和时间等客观原因,我们需要指出,中国目前的当代艺术的诸多创作面貌不止于此,同时本次展览权且从上述提及的“四个面貌”中各邀请一位艺术家参展。我们需要看到的是,在过去的五年,甚至更长的十年内,这一批80/90艺术家持续性地输出具有个人价值选择的绘画作品,因为他们注重个性,所以与任何可称之为“流派”的风格都保持着距离。也正因如此,过去十年的当代绘画给了我们以“艺术现象”的角度去描述这种“潜流”状态的机会。而对于这些艺术家中的大多数人而言,他们的机遇和潜能的迸发可能还在之后的五年甚至十年。

石冠哲9月28日于上海

关于艺术家

许宏翔

1984年出生于湖南长沙

2007毕业于中央美院版画系获学士学位

2011年毕业于中央美术学院版画系获硕士学位

现生活工作于北京

刘海辰

1988年生于河北

2012年毕业于中央美术学院版画系获学士学位

2015年毕业于中央美术学院版画系获硕士学位

现任教于四川美院版画系

施展

1988年生于江苏南京

2010年毕业于南京艺术学院

2016年研究生毕业于罗马美术学院

2017年至2019年生活创作于杜塞尔多夫

现生活工作于南京

乔相伟

1993年出生于陕西西安

2017年毕业于西安美术学院油画系,同年发起嶠毃繪舘(TPH)视觉艺术厂牌

2020年于西安美术学院获得绘画硕士学位

现工作生活于西安

艺术家在赛麟展览&项目

赛麟近期展览&项目

因近期疫情防控的需要,到赛麟(上海)空间参观的朋友请提前24小时微信预约:13918938280,并提前准备好72小时核酸检测证明或24小时核酸采样证明。

赛麟空间

Sailing Space

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享