图书馆见

Library Visit

「图书馆见 / Library Visit」是OCAT研究中心图书馆发出的一个邀请,发起人栾志超将邀请艺术家、学者、图书编辑、作者/译者、设计师等到访图书馆,与TA们在此相见并展开对话,希望这些具体的讲述能丰富图书馆空间和概念的外延;每位到访者也将推介一本藏书,分享自己的观看之道,以及与书本之间的切身关联。我们也邀请所有即将到来的观众,在这里遇见书、人、知识、历史、未来、自我……

艺术史学者、视觉文化理论研究者张晨是受邀前来OCAT研究中心图书馆的第四位到访者。他的主要研究方向是视觉文化理论与西方艺术史,因此他选择推荐的两本藏书,《马奈的绘画》与《图像何求?》,也有着某些内在的联系,他在推荐时就此做了清晰的阐述。

栾志超:你一定是去过很多艺术类的图书馆,你进到OCAT研究中心图书馆是怎样的感受?

张晨:我其实不太习惯在图书馆里看书,我还是习惯在自己家看书。所以买了很多书,尝试在家搞一个图书馆。关于国内专业领域的图书馆学,我感觉目前还没有特别的完善,或者至少很需要一个科学的根基来支持做这件事情。当然,我们在学校都有很好的图书馆,可以找到很多书,文献也很全,这对学生来说有很直接的好处,但是据我了解我认识的朋友、老师,好像都比较习惯建一个自己的图书馆,在自己的书房里做研究。这当然跟个人习惯有关,但可能也是跟我们国内没有一个特别科学的图书馆系统有关。

栾志超:是不是也跟我们对图书馆的使用有关?更多时候还是把图书馆作为一个获取某些信息的公共环境。

张晨:我觉得可能也会跟研究方向或者研究领域有关。比如说你在图书馆里找到一本书很感兴趣,但如果你能马上下单买到的话,那对图书馆就没有那么大的依赖了。但如果是像很多古老的文献,拉丁语的或者稀有的历史资料,只能在图书馆里找到,只能在佛罗伦萨或者米兰的图书馆里,那就必然会产生对图书馆的一种依赖,包括很多中国美术史的典籍等,只能在图书馆里找到,自己没有能力买到。所以对图书馆的依赖可能跟研究领域也有关,如果是在国内做西方现当代艺术史和理论的研究,相比而言对图书馆实体的文献依赖确实没有那么大,也不太可能实现,而更依靠直接的购买和线上的数据库。

栾志超:你自己的书房大概是怎样的?你会根据一段时间的研究方向调整书的摆放吗?

张晨:我自己是非常喜欢实体书,也非常喜欢整理书,以前书比较少的时候,会很认真地按照主题、类型和作者去分类、安排书架,也会隔段时间调整一下。但是书一多,加上时间一少,瓦尔堡式的“好邻居原则”就出来了(笑)。

栾志超:你刚才有问我一些关于图书馆书的分类啊、选择啊这样的问题。我其实反过来比较好奇,你对于一家艺术机构图书馆的期待是怎样的?

张晨:当然首先会期待看到机构自己的书,就是机构自己曾经做过的东西,比如出版物、文献和画册。因为这就像美术馆的藏品一样,是属于机构自己的,是独一无二的,是去其他地方不一定能看到的,这是第一个期待;第二个期待可能是学术定位或者调性。刚才在咱们的图书馆里,我看到大部分书其实都跟我自己的书有很大重合,是研究性很强的一些著作,而且覆盖了艺术史、理论、哲学、宗教、社会学等各个方面。表面上看,这些书是跨学科的,但实际上,它们都和艺术问题有联系,所以这也是一种学术定位的取向。

栾志超:但这也是我一直都感到矛盾的点,就是你说到我们图书馆里的书和你个人的书房有很多重合。学者、研究者这个人群可能像你刚才说的有学校或研究所的资源可以依靠。那机构图书馆应该针对怎样的人群呢?更加广泛的人群吗?那又该如何保持学术性?这是我一直以来觉得矛盾的地方。

张晨:所以你提到明年计划邀请一些创作与研究密不可分的艺术家来图书馆里做在馆研究或创作,我觉得是非常合适的。因为学者可能有高校作为依靠,但艺术家需要更多的机构支持去实践和创作。那在机构的图书馆里做研究和创作,又能把自己的东西和机构的内容结合利用起来,我觉得是非常好的。

包括“图书馆见”这个系列,你也邀请了一些艺术家来谈书、谈阅读、谈他们的创作,我会觉得他们的阅读,或者说文本对他们来说跟我自己的感受特别不一样。比如第一期“图书馆见”,你邀请了刘雨佳,她聊起了齐泽克的《真实眼泪之可怖》。我也有这本书,我也看过这本书,但我觉得她读到的齐泽克跟我是很不一样的。她一方面很敏锐很感性,另一方面我也了解到这些阅读和书本跟她的创作、实践联系很紧密。所以,这在某种程度上和你计划要做的这个图书馆在馆研究项目是一脉相承的,因为最终这些书和阅读都消化成了一种创作、一个作品。

从非常实际的角度来说,如果需要写一篇关于这位艺术家的批评文章的话,那你们的这些对话将会是非常重要的文献,能够帮助深入到她作品的背后,而不仅仅是看表面的图像。了解一个艺术家文献的来源、阅读上的兴趣,这些看似没有直接的关联,但其实反而更加真实,是非常重要的材料。

栾志超:对我自己也是,我想知道文本、阅读和他们创作之间的关系。艺术家可能也觉得是一个“终于可以不聊作品本身”的机会。

张晨:对,我觉得这是一个非常好的切入点。因为大量的内容都是谈创作,如何走上艺术道路的,从哪个美院毕业的等等。但对我来说,如果写文章的话,这样的对话是更重要的。

栾志超:你现在写这种评论文章还多吗?看展多吗?我感觉我现在看展频率比以前低很多,一来好像没有那么完整的时间,二来自己好像也没那么好奇了。

张晨:现在不怎么主动积极地看展(笑),因为一是可能忙起来的时候,时间比较有限,二是我觉得也跟我们的年龄段或者兴趣有关。我记得有位老师曾经跟我说过,出国要趁年轻,因为年轻的时候,你对什么都好奇,会像海绵一样疯狂吸收。当然,我们现在一方面很难出国,另一方面即便出国,我想我们也会被很多工作上的事务影响,无法像年轻时候那样看美术馆、博物馆了。我记得我上学的时候,有一段时间在阿姆斯特丹,因为大多数美术馆都挨在一起,我在一天里去了很多美术馆,看到最后觉得脑袋要爆炸。但现在已经找不到这种感觉了,也没有那样的精力了。

因为现在出国不容易,我偶尔会看一些国外UP主做的旅游Vlog。我昨天看到一个意大利人去到那不勒斯附近的一个小港口,一个网红景点。她拍的视频里全是人,到哪儿都要排队。说实话这样的自然景色我没有太感兴趣,我想想我自己出国最大的渴望还是去看美术馆、博物馆,我觉得这种热爱是不会变的,只不过现在可能没那么多机会看到那么多好的展览。

栾志超:那你感觉这两年国内的行业交流、学术交流跟以前比是怎样的状态?

张晨:学术交流因为这两年大多都在线上进行,所以我感觉更加频繁了。但活动很多,交流却并不算多。可能大家线上讲一讲,有时候会有观众提问,但因为无法面对面,也不了解提问者的知识背景,所以很难说能把握到他提的问题与你谈的问题之间真正的联系。而且参加一些活动之后,会发现圈子还是比较小,发现有时候都是“熟人”,会有这种感觉。

所以可能交流的机会很多,但形式还是比较单一。在学术领域发表文章或者开研讨会,渠道相对是比较固定的结构。艺术领域可能就是在画廊、美术馆看艺术家作品、展览,那我觉得你邀请艺术家从读书和阅读的角度去聊,提供了一个去了解这个艺术家的机会,让我们的交流方式丰富了很多。

栾志超:那会有一小撮人自己做自己的事情的感觉吗?

张晨:我觉得艺术史是很难做什么“实际”的事情,很难去改变什么。但我也觉得现在像你所说的专业领域之外现实的情况可能还算比较好的。虽然现在很多展览是流量展、网红展,但至少看展的人、热爱艺术的人,包括收藏艺术的人也更多了。我觉得也是一种好的情况吧。

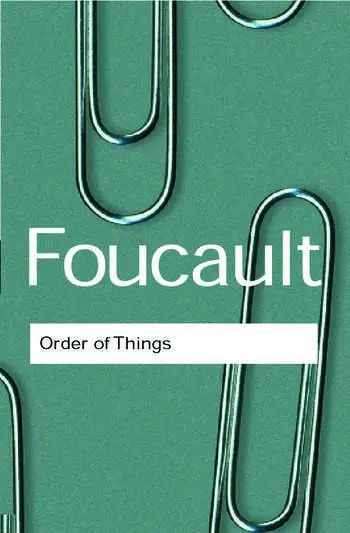

栾志超:你在推书视频中介绍了福柯的《马奈的绘画》,我第一感觉是你给观众理出了一条福柯谈艺术的线索。

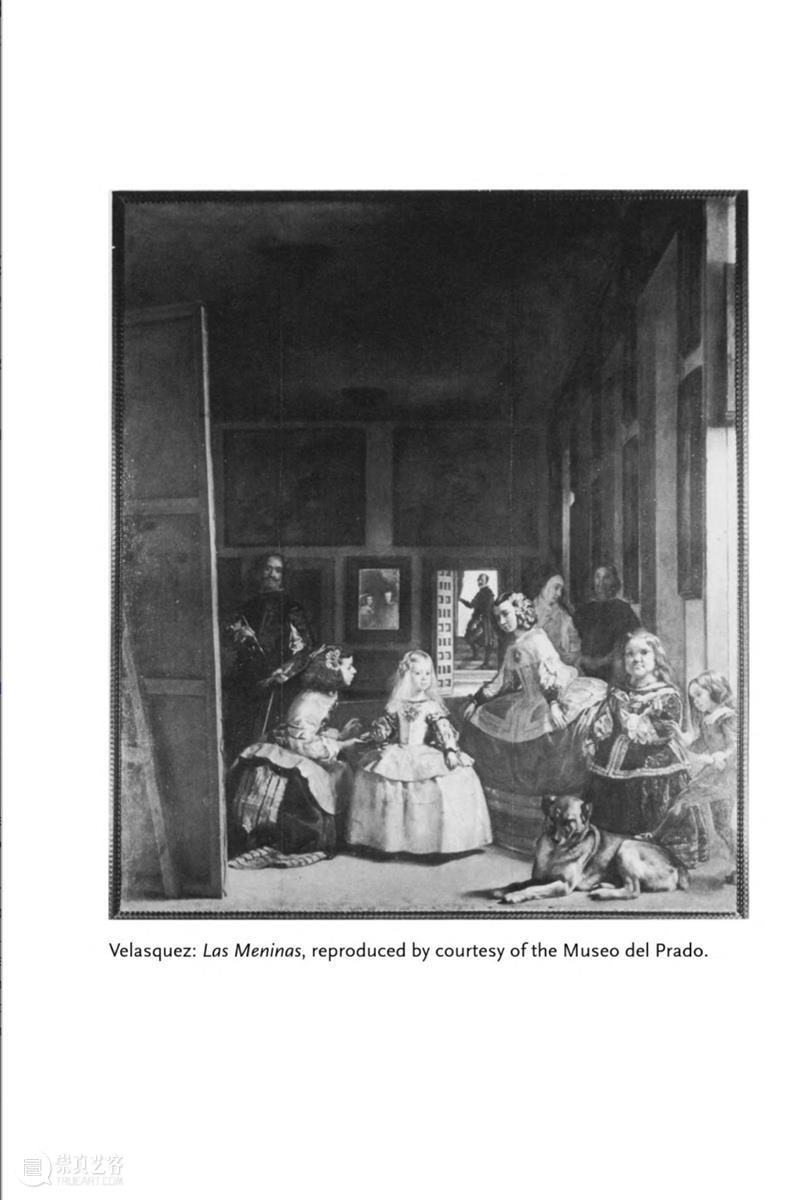

张晨:但福柯他其实并没有提供一种艺术史写作的方法,反过来是艺术史告诉福柯,告诉所有接触艺术的人,马奈是重要的,委拉斯贵兹是重要的,马格利特是重要的,是值得讨论和研究的。然后,福柯可以沿着艺术史给出的脉络进一步地谈下去,写出了对艺术史研究来说也非常有启发的著作。我们会发现,尤其是比较熟悉的这些法国理论家、哲学家,像德勒兹、拉康,包括朗西埃,他们都谈艺术,但同时也会看到,他们不谈差的艺术,他们品味都很高,很准确。这是因为他们接受了非常好的艺术史的教育,艺术史帮他们做了筛选和过滤。所以,这些理论家、哲学家只谈重要的艺术家和艺术。所以福柯并不是在写艺术史,而是在艺术史的研究基础上给我们提供了理解这些艺术家和作品的另外一种视角,或者另一种更深入的理论思考。因为福柯也做历史研究,在那些著作里,各种材料、档案就非常丰富,但他研究的艺术家及作品我觉得还是艺术史帮他挑选过的,他也没有时间和精力再去找艺术史当中有哪些是被艺术史的书写所遗漏的,或者去考证一些具体的材料等等。而且他的论述也仍然是在他自己的理论谱系里,是支撑他自己的一些论点。但在福柯谈完《宫娥》之后,艺术史学界确实也对《宫娥》又反复研究了一番,我觉得学科之间还是都有互动的。

米歇尔·福柯在其著作《词与物》的第一章中解读了委拉斯贵兹的《宫娥》,通过对画面中凝视关系的分析探讨视觉再现的秩序问题。

左:吉尔·德勒兹《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》

中:雅克·朗西埃《图像的命运》

右:The Seminar of Jacques Lacan: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (Book XI) , Edited by Jacques-Alain Miller

所以我也觉得你邀请我来“图书馆见”是挺有意思的。因为我之前也没仔细想过福柯和米切尔之间的关系,没认真写过相关的文章,正好能借这个机会好好想一想。虽然这两本都是手边的书,虽然谈的也是不同的问题,但二者之间是可以建立起某种联系。我们这样的交流也是很有意思,我觉得甚至聊什么都不重要,都只是此时此刻的一些看法,重要的可能在于当下的现场感,就是它是在当下发生的,这是我们当下的一些思考和看法,是当下一个参照。而且,感觉也会有点魔幻。我这个下午从望京过来,OCAT研究中心的旁边是欢乐谷,然后我也不是来看展览。我们在这个下沉的院子里聊这些问题。这很真实,也很魔幻。如果今天你不叫我过来,那今天也就这样过去了,这个事情就不会发生。不发生或许也不会怎样,但发生了就会有真实的作用。

而且我觉得今天推荐的福柯的书也很合适,因为OCAT研究中心在这里可以说也是一个异托邦。异托邦也是福柯的说法,它在时间上、空间上都很不一样,在这里是个异质性的存在。但它非常重要,大家也都需要这样一个独一无二的存在。福柯说到异托邦和乌托邦之间的区别:乌托邦是在当下不存在的,它可能实现,还需要向那个方向努力,我们还是想要去实现乌托邦。但是,异托邦已经实现了,但这种实现并不是一种现实化的实现,而是在想象里实现,是一种想象的共同体。异托邦可能就是包括你在这里做的事情都建立在你的一个信念和想法之上。它不是实际的,但你相信你做的事情是有意义的。

左右滑动查看图片

栾志超:你是“图书馆见”系列邀请的第一位艺术史学者,我觉得跟和艺术家聊天的感觉还不太一样。艺术家会有那种对自我不信任的时刻或者模棱两可的状态,聊天时会有那种吞回去的时刻。

张晨:我的感觉好像有点相反。我觉得艺术家的自我是非常强,我们才是没有自我的,都是在转述引用谁谁谁的观点。但我想我们都在努力地试图准确表达自己。所以,我觉得这对我自己而言也是个机会,很多朋友我们虽然很熟,但其实并没有真正地坐下来聊过。就比如像我们其实在很多个场合都见过,但见面时候的状态会是当时环境的状态,像我们现在这样面对面,真的去聊一些东西的时候会很不一样。

栾志超:你目前的主要研究是什么?

张晨:我觉得我自己可能是比较无聊的,感兴趣的事比较单一。虽然写的文章是在不同时间写的,或者发表在不同的地方,但实际上关注的问题是比较单一的。它可能三五年可以形成一本书,因为这些文章本身是按照一个主题展开的,这个主题我现在觉得可能是身体和图像的主题,或者“身体的图像”与“图像的身体”。另外我觉得我本身是比较依赖活动来促进自己,因为我自己比较懒,如果你不邀请我来做图书馆藏书的推荐,我可能就不会去做这方面的思考。但是既然要做,还是要找一些有价值的,和自己的研究相关的内容。

到访者简介

张晨

中央美术学院人文学院副教授、美术学博士、硕士生导师,主要研究方向为视觉文化理论、西方艺术史、中外美术比较等,曾赴意大利威尼斯美术学院、法国巴黎艺术史研究中心、哈佛大学意大利文艺复兴研究中心、德国柏林世界文化宫访学交流。出版专著《身体·空间·时间——德勒兹艺术理论研究》,另有译著7部,在学术期刊发表论文50余篇,也从事当代艺术的策展与批评工作。

往期推送

图书馆见|刘雨佳+栾志超:图书馆、电影和界面

图书馆见|马步匀+栾志超:做书就是好玩

图书馆见|杨圆圆+栾志超:是艺术家,也是导演,还是母亲

OCAT研究中心图书馆旨在提供一个公共空间,激发和促进知识的传播与交流,特别是研究、创作的生发与实践。

将邀请行业的不同实践者在这里讲述自己独立的思考,分享自己个体的经验,以期这些不同的声音能在空间中碰撞或共鸣,达成表达与交流的复调。

OCAT研究中心参观须知

OCAT研究中心图书馆目前正常对外开放,无需预约。

到馆观众请进行北京健康宝“本人信息扫描登记”。凭北京健康宝绿码及72小时核酸检测结果进馆,同时配合接受体温测量,如有体温超过37.3℃或有咳嗽、气促等异常现象谢绝入馆,敬请谅解;入馆后如有身体不适,请及时联系工作人员。

排队和参观时请全程佩戴口罩,不聚集不扎堆,配合工作人员的安排,错时、分批入馆。

OCAT研究中心是OCAT在北京设立的非营利性、独立的民间学术研究机构,是OCAT馆群的有机部分。它以研究出版、图书文献和展览交流为主要功能,研究对象包括古代艺术和自上世纪以来的中国现当代视觉艺术实践,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术展览、艺术思潮、艺术机构、艺术著述及其它艺术生态,它还兼顾与这一研究相关的图书馆、档案库的建设和海外学术交流,也是OCAT馆群在北京的展示平台。

OCAT研究中心旨在建立一种关于中国现当代艺术的“历史研究”的价值模式、学术机制和独特方法,它的学术主旨是:知识、思想与研究,它提倡当代艺术史与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史整体结合的学术研究传统和开放的学术研究精神,关注经典艺术史著作的翻译出版,以及现当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享