2022西岸艺术与设计博览会 | 展位A201

2022年11月10日–11月13日

11月10日–11月11日 尊贵藏家预览

上海市龙腾大道2555号

马刺画廊即将参加2022西岸艺术与设计博览会,于A201展位呈现艺术家黄锐、李怒、廖国核、谭天、乌雷、袁可如、张培力和周轶伦(R3PM3)共8位艺术家的一系列绘画、装置、摄影和影像作品。展位还同时呈现艺术家叶凌瀚的个人项目,展出其2022年全新创作的6幅“LUCY”系列作品。

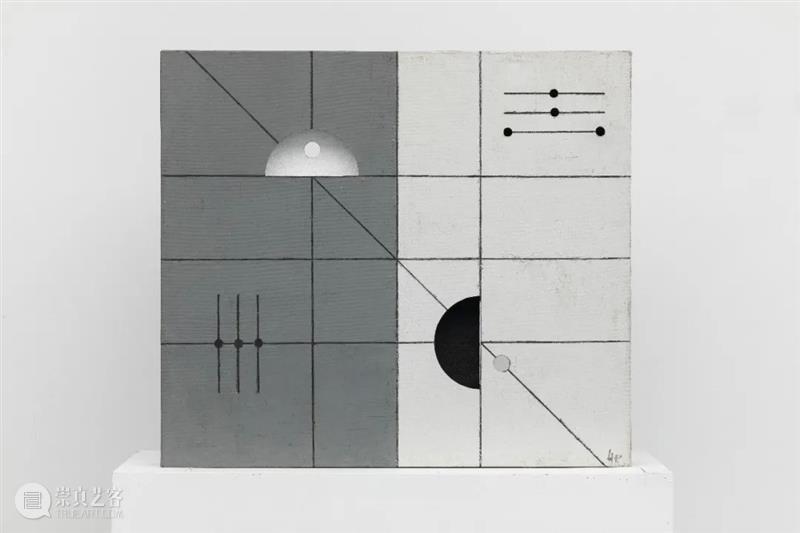

黄锐,《隐喻8-1》,2022,布面油画、钢板结构、木板台座,76 x 86 x 11 cm

黄锐,1952年出生于北京,现生活工作于北京。

黄锐是活跃于1980年前后的先锋艺术团体“星星画会”的发起人之一,他在艺术生涯早期受到西方不同流派的影响,汲取表现主义、抽象表现主义、野兽派和立体派的多种风格,创作自己的油画作品。然而,随着自身风格的发展,他的作品越来越具有实验性,并开始探索包括油画、雕塑、装置和行为艺术在内的多种领域。

黄锐的重要个展包括“黄锐:抽象之道”(UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2021);“动物时间的北京城——1204-2009”(地下城博物馆,布鲁塞尔,2009);“动物时间的中国历史”(罗马城墙博物馆,2008);“黄锐星星时代——1977-1984”(何香凝美术馆,深圳,2007);“拆那/CHINA”(阿尔勒国际摄影节,2007);“黄锐展”(大阪府立现代艺术中心,1990)。他参加的重要群展有“1989后的艺术与中国:世界剧场”(古根海姆美术馆,纽约,2017);“中国8”(杜塞尔多夫国立美术馆与波恩国立美术馆,2017);威尼斯双年展(2013)和“星星美展”(中国美术馆东花园,北京,1979)。

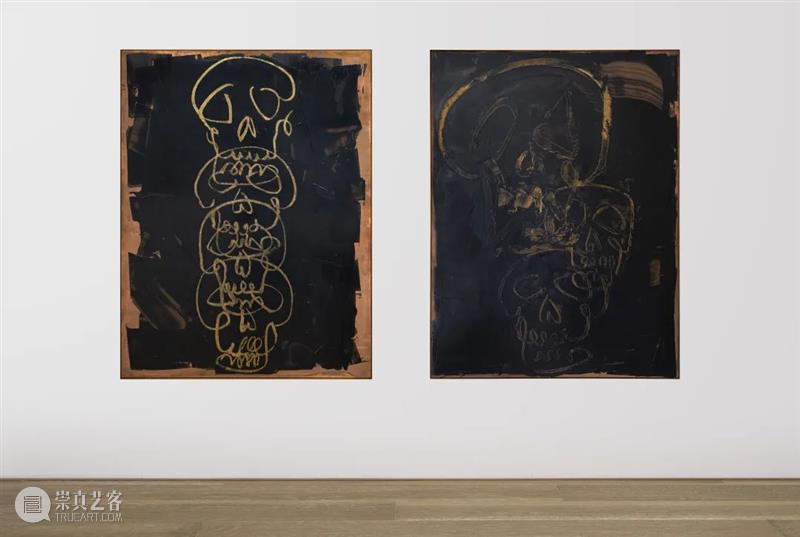

左:李怒,《愚民 l:作为动词和名词》,2020,黄铜、矿物提取物,120 x 90 cm;右:李怒,《愚民 II:作为动词和名词》,2020,黄铜、矿物提取物,120 x 90 cm

李怒,毕业于英国皇家艺术学院雕塑系,获硕士学位,2015年荣获英国皇家雕塑家协会Bursary大奖,英国皇家雕塑家协会成员,现生活和工作于北京。

李怒的创作植根于日常,以自我经历和主观感受为媒介,表现对大环境的普遍性感知、个体的情绪波动和群体在宏观社会演变中的精神状态。他关注偶然、突发、当下的真实存在,反对技巧和形式,摈弃视觉上的单调以及现代主义后期艺术家追求连贯性、策略性和风格化的创作范式,探索装置艺术、当代雕塑、实验影像以及现场艺术等的各种可能性。其作颠覆纪实与虚构、再现和抽象之间的感知界限,在看似信手拈来的材料运用和不择手段的艺术表达之中,是艺术家犀利而丰富的艺术语言。它们是隐喻的、尖锐的、幽默的、诗意的和戏剧性的,且往往包含着多重含义。

廖国核,《荒野》,2022,亚麻画布丙烯,168 x 262 cm

廖国核,1977年出生于加尔各答,2001年结业于圣塔芭芭拉加州大学机械制图专业,现生活和工作于长沙、北京。

廖国核的绘画总让人处于某种无所适从的快感中,这种玩世不恭的批判策略既令人着迷,又为观者设置了诸多审美上的挑战。在当代艺术依附意识形态的同时又对后者进行揭露和抵抗的游戏已让人感到疲惫的今天,廖国核的实践似乎想要绕到游戏背后,成为一种比乔装的意识形态更为狡黠的存在。对于廖国核来说,绘画的“真理”潜藏在超越和减少其内容和形式这一充满讽刺意味的过程之中。廖国核在绘画形式上的表现可能会让观众相信艺术家对于媒介的信奉,但他使用的语言破坏了图像所传递的直白信息。和他很多绘画作品一样,在展现其对绘画深度理解的同时,廖国核也在颠覆绘画的基本信条中对此媒介发起挑战。

廖国核近期个展包括:“猿人”,Cc基金会&艺术中心,上海(2021);“民工威武”,SPURS Gallery,北京(2021);“艺术家谱系研究之五:通俗绘画之一室一厅保佑”,SSSSTART研究中心,上海(2020);“一万幢房子”,北京民生现代美术馆(2016);“中国好画家祝你爽!”,四方美术馆,南京(2014)。参与的群展包括:“绵延:变动中的中国艺术”,北京民生现代美术馆(2020);“土尾世界——抵抗的转喻和中华国家想象”,Para Site艺术空间,香港(2015);“精神”,PAC当代艺术博物馆,米兰(2015);以及蒙特利尔双年展(2016)等。

谭天,《202230020010/4》,2022,布面丙烯、镜子,200 x 300 cm(画布),180 x 71.5 cm(镜子)

谭天希望通过他的作品,让观众可以看到一件事物中他们期待的部分、忽略的部分与回避的部分同时发生着。他希望通过这种展示可以让观众尝试着去容忍和理解任意一件事情的复杂性,多面性和未知性。除了自己的创作之外,他还担任着一个高校教师的工作。在课堂中他不断尝试着让学生从更多的角度去看任意一个问题,并尽力阻止他们的表态。他希望他的学生可以一直保持这种状态存在于每一个他们所需要有态度的事情当中去,然后鼓励他们去欣赏同样拥有这样素质的人,尝试培养起这些人之间的默契,建立他们相互交流的平台。

谭天,1988年出生于中国北京。2012年毕业于伦敦金斯顿大学自由艺术专业,2019年毕业于纽约亨特学院自由艺术专业,现就职于中央美术学院实验艺术系。近期的个展包括:“谭天:(广告牌,宣言,笑话)”,马刺画廊,北京,中国(2022);“欢迎光临”,空白空间,北京,中国(2016);“第二个个展”,空白空间,北京,中国(2015)。近期的群展包括:“地平线”,元典美术馆,北京,中国(2019);“Optimism”,EFA Project Space,纽约,美国(2018);“We, Activeast”,Broad Art Center,洛杉矶,美国(2018);“全球定位”,乔空间,上海,中国(2017);“抵抗的涌现”,泰康空间,北京,中国(2016);“新伊甸园”,苏州金鸡湖美术馆,苏州,中国(2016);“波普之上”,余德耀美术馆,上海,中国(2016);“转向:2000年以来的中国当代艺术”,上海民生当代美术馆,上海,中国(2016);“艺术理想国”,尤伦斯当代艺术中心,北京,中国(2016);“为未来而创造:想象不可想象之事”,柏林MOMENTUM艺术中心,柏林,德国(2015);“第二届CAFAM 未来展”,中央美术学院美术馆,北京,中国(2015)。谭天现在生活和工作在北京。

乌雷/玛丽娜·阿布拉莫维奇,《情人·长城》,1988,双频录像装置,彩色,无声,15分41秒

乌雷(Ulay,1943年11月30日—2020年3月2日),是宝丽来摄影、身体和行为艺术的先驱。

乌雷,本名弗兰克·乌韦·莱西彭(Frank Uwe Laysiepen),1943年出生于德国索林根,1968年移居阿姆斯特丹,后担任宝丽来公司顾问摄影师,由此开始了他的艺术生涯。在艺术活动早期(1968—1976),他主要通过一系列宝丽来照片、警句、视觉诗和具体诗以及私下的行为表演,对理解身份诸概念、个人和群体层面的身体进行了主题性的探索。1976至1988年间,乌雷和当时的伴侣玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramović)合作。交往12年,他们是20世纪最高产也最著名的艺术伙伴之一。凭借“关系”系列、《穿越夜海》、《情人·长城》等行为表演,他们成为行为艺术无可争辩的代表。与阿布拉莫维奇分手后,乌雷专注于摄影,探索这一媒介和它的边界,并不断通过大量合作项目、行为表演和工作坊“挑衅”观众,投身旨在提高意识并增进对水的理解和感谢的项目和艺术倡议。他2014至2017年间的晚期艺术活动在形式和内容上都以粉红色为标志(乌雷的“粉红时期”),由一系列素描、中画幅宝丽来照片和(合作)行为表演组成。2020年3月,乌雷在斯洛文尼亚卢布尔雅那逝世。

乌雷,以及他与玛丽娜·阿布拉莫维奇合作的作品,被世界各地的艺术机构收藏,包括阿姆斯特丹市立博物馆、巴黎蓬皮杜中心国立现代美术馆、纽约现代艺术博物馆(MoMA)、旧金山现代艺术博物馆(SFMOMA)、伦敦泰特现代美术馆、维也纳现代艺术博物馆路德维希基金会(Mumok)等。

袁可如,《雾中来的人2037》,2021,单频4K录像,彩色,有声,24分38秒

袁可如,1990年出生于杭州,2016年毕业于中国美术学院跨媒体艺术系,获艺术硕士学位,现生活和工作于上海。她的艺术创作聚焦于探索影像的绘画感、空间韵律和叙事 性,把现实中当下所经历的事件、情感与历史、神话、梦境等结合到一起,用叙述性的影像方式来呈现不同历 史切片中的个体困境。

袁可如曾获2022年集美·阿尔勒发现奖提名 ;获2018年AAC艺术中国年度青年艺术家提名;入围2017年洛杉矶华语电影节;入围2014届华宇青年艺术奖;参与“钻石一代”2013年香港艺术巴塞尔沙龙及多届香港巴塞尔“光映现场”单元;作品曾刊登《天南》文学杂志第16 期封面。

近期个人项目/个展包括:“后像之痕”,SPURS Gallery,北京(2021);“CEF专题放映:袁可如|成瘾,幽灵以及宿命三部曲”,CEF实验影像中心数字档案馆(2020);“NEBULA 5 SPACE”,四方美术馆,南京(2018);“池化>孚梦”表演项目,油罐艺术中心,上海(2018);“月亮便士”,西岸艺术博览会ArtReview Asia Xiàn Chǎng单元表演项目,上海(2017);“旦夕异客”,狮语画廊,上海(2017);《会饮俱乐部》长篇电影首映,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京(2016)。

参加群展项目包括:“断裂的一代”,松美术馆,北京(2022);“Hasty Falling Time”,日内瓦当代艺术中心,日内瓦(2020);“CLEAN”,SPURS Gallery,北京(2020);“恶是”,蜂巢当代艺术中心,北京(2020);“咄咄逼人的美人儿”,墨方,北京(2020);“艺述:85后的八五”,北京当代·艺术博览会策展单元,北京(2019);“Fabric of Art”国际艺术家邀请展,乌帕塔尔,德国(2019);“Move on Asia”,Alt Space LOOP,首尔(2018);“Asia Now Paris”,巴黎(2018);“为什么表演”,明当代美术馆,上海(2016);“非形象——叙事的运动”,上海二十一世纪民生美术馆,上海(2015);“亦近亦远”中国女性艺术家联展,赫尔辛基艺术节,赫尔辛基(2015);“I SEE国际影像艺术节2015”,MOMENTUM画廊,柏林(2015);“集美X阿尔勒:东西方对话国际摄影季”,三影堂摄影艺术中心,厦门、上海(2015)等。

张培力,《水迹》,2005,双频录像装置,彩色,无声,60分钟

张培力,1957年11月出生于中国杭州,1984年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)油画系,现任中国美术学院教授,同时担任上海OCAT美术馆的执行馆长。目前生活和工作在杭州。

他于1985、86年组织参与“85新空间”展览及“池社”活动。主要作品有《X?》系列、《30X30》、《水-辞海标准版》、《(卫)字3号》、《不确切的快感》、《遗言》、《阵风》、《碰撞的和声》等,其中《30X30》(1988)为中国最早的录像艺术作品。强调艺术对于现实生活的关照和干预,强调艺术语言的批判和自我批判性。主要从事以录像、文字、声音装置、机械装置、摄影为媒介的艺术创作。从事艺术教学工作三十余年,于2003年在中国美院建立新媒体系,开始了中国艺术院校中最早的新媒体艺术教育。

曾三次参加威尼斯双年展,及里昂双年展、悉尼双年展、光州双年展、釜山双年展等重要国际展事;曾在纽约现代艺术博物馆、芝加哥美术馆、比利时根特当代美术馆举办个展。作品为纽约现代艺术博物馆、伦敦泰特现代美术馆、纽约古根海姆博物馆、阿布扎比古根海姆博物馆、法国蓬皮杜艺术中心、芝加哥美术馆、纽约亚洲协会、新加坡国家美术馆,澳洲昆士兰美术馆、香港M+、福冈亚洲美术馆、法国国立造型艺术委员会、民生美术馆(上海)、德国戴姆勒艺术收藏、法国DSL艺术收藏、香港K11艺术基金会、四方美术馆(中国南京)等国内外机构收藏。获AAC年度艺术家大奖,CCAA终身成就奖。

周轶伦(R3PM3),《桌》,2020,铝,73 x 124 x 246 cm

周轶伦,2006年毕业于中国美术学院油画系,现生活和工作于杭州。

周轶伦的作品面貌庞杂,包含绘画、装置、雕塑等多种媒介,他通过拆分、重组、模拟等多重手法,延展日常材料的可能性,自由地从唾手可得的物件中汲取灵感,构建了一个充斥着经典与街头、史前与未来,甚至不同经济形态下的物质生态,让艺术的创作充满突破边界的趣味,平衡着手感与工业生产的审美张力。R3PM3由艺术家周轶伦于2012年创立。

叶凌瀚,《LUCY-Z-008》,2022,布面丙烯,150 x 220 cm

叶凌瀚,1985年出生于浙江丽水,2009年毕业于中国美术学院,现工作和生活于上海。

在2016年深切地意识到一个难以改变的生存现状,即无所不在的互联网已全方位地渗透进我们生活的方方面面。为了把他感受到的这种“未来”的降临(或人工智能元年)进一步地可视化,叶凌瀚开始将这一现实转换到他的艺术实践里,并且杜撰出了一个虚构的科幻主人公Lucy。此系列探讨了虚拟现实对人类行为的影响,此外,艺术家还颇具预见性地向我们展现出他所预设的未来。他近期的个展包括:“LUCY最终回:互联网写生、猜你喜欢、极繁主义”,SPURS Gallery,北京(2021);“LUCY 第三集:一到无穷”,HdM 画廊,伦敦(2018);“LUCY 第二集:舞蹈、纹身、数据的狂欢”,博而励画廊,北京(2018);“LUCY 第一集:LUCY LUCY”,Vanguard 画廊,上海(2018);“事物的进行方式”,Vanguard 画廊,上海(2015);“黄金 圆 老虎”,本·布朗艺术画廊,香港(2014)。他参与的重要群展包括:“深港城市/建筑双城双年展”,深圳,中国(2017);“Fantasy Creator”,K11美术馆,上海,中国(2017);“家的有效期”,江南布衣,北京,中国(2017);“像素公园”,静安雕塑公园,上海,中国;“动漫美学双年展2015-2016奇想阁”,上海当代艺术馆,上海,中国(2016);“我们——一个关于中国当代艺术家的力量”,K11美术馆,上海,中国(2016);“第?代”,OCT 当代艺术中心上海馆,上海(2014);中国当代艺术三十年之中国影像艺术(1988-2011),民生现代美术馆,上海,中国(2011)。

2022上海廿一当代艺术博览会 | 展位E07

2022年11月10日–11月13日

11月10日–11月11日 尊贵藏家预览

上海展览中心,上海市延安中路1000号

马刺画廊即将参加2022上海廿一当代艺术博览会,于E07展位呈现来自国内、国际4位艺术家法利·阿吉拉尔、计洲、里奥·奥尔塔和铁鹰的丰富面貌,展出他们的最新创作及重要作品。

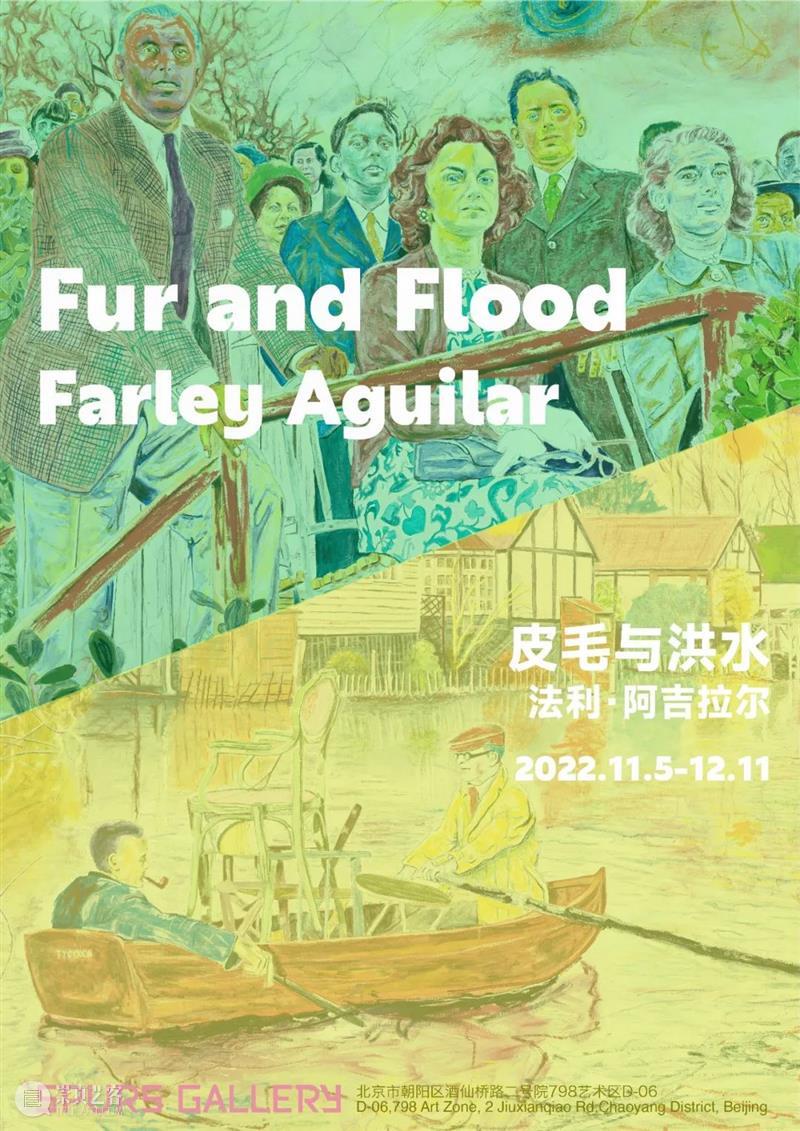

法利·阿吉拉尔,《招待会上的社交名人》,2022,亚麻布面油画、油画棒及铅笔,87 x 117 cm

法利·阿吉拉尔(Farley Aguilar),1980年出生于尼加拉瓜,是一位自学成才的艺术家,现生活和工作于美国迈阿密。1980年代中期,法利还年幼的时候,为了躲避战乱,阿吉拉尔一家移居美国。阿吉拉尔从历史照片中汲取灵感,用绘画探讨权力动态、群体心理、肤色歧视、种族、性别、童工、战争等议题。通过将作品建立在事实之上,阿吉拉尔在过去、现在与未来的社会政治现实之间架起桥梁。

阿吉拉尔用油画、油画棒和铅笔创作出一系列令人不安的作品。在平和的色彩与参差的图形碰撞中,阿吉拉尔不断挖掘历史的心理深度,人物从地上的一团噪音中跳脱出来,面孔是比肉身更具表现力和流动性的面具。

透过绘画,阿吉拉尔省思基本的社会平衡——看与被看、主体与客体以及(可能最重要的)个体与群体之间的关系,向观众展现了古往今来身体如何被当作社会动荡的燃点和症候。

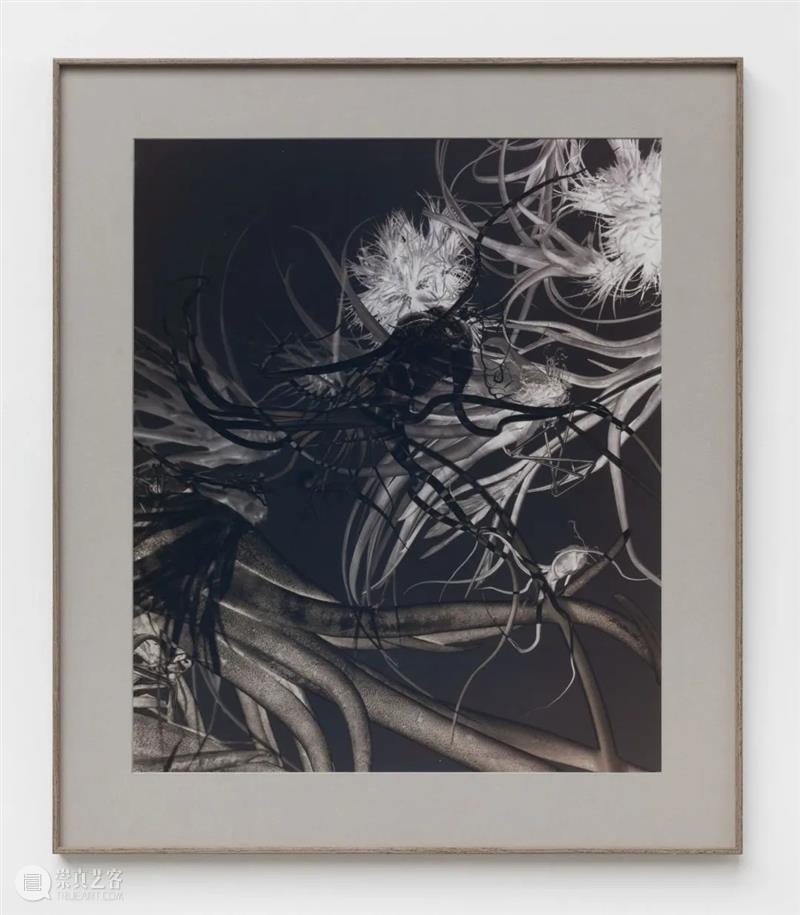

计洲,《共生》,2022,彩色银盐手工放大,60 x 50 cm

计洲,1970年生于北京,1994年毕业于中央美术学院版画系,2005年毕业于法国巴黎索尔邦第一大学获艺术硕士学位。

在这个受高新技术推动而不断演变却也渐趋混沌的时代,学习过多年绘画的计洲,最终选择以摄影为作品的主要呈现方式,表达他对当代社会特别是真实与虚构等二元概念之间的关系的沉思。计洲的最近一次个展“忍冬”则将焦点转移到一种具体的植物,呈现了忍冬顽强的生命力、忍冬纹的悠久历史及其轮回意味等丰富层次。

计洲现生活和工作于北京。

里奥·奥尔塔,《龙树椅》,2022,聚苯乙烯泡沫、纤维增强复合材料、油漆、UV漆,93.5 x 74 x 70.5 cm

里奥·奥尔塔(Leo Orta),生于1993年,他生活与工作在法国巴黎与Les Moulins之间。他的作品形式囊括了雕塑、装置和表演等多元媒介。

在2015年的时候和伙伴组成了OrtaMiklos双人组合,他们通过在作品中增加表演元素来划分艺术与设计之间的界限。参加了包括弗里兹、FIAC以及设计迈阿密和巴塞尔在内的一系列重要国际艺术博览会。

奥尔塔的作品旨在探讨人类存在的本质,以及人与社区和环境之间的社会情感联系。

他的作品还曾在里尔根特设计博物馆、里尔3000和埃因霍温Van Abbe博物馆展出,并即将在阿姆斯特丹市立博物馆展出。

铁鹰,《罗马花园02》,2021-2022,布面丙烯、油画,160 x 100 cm

铁鹰,1971年生于哈尔滨,90年代初毕业于中央美术学院油画系进修班。1994年,他的首次油画作品个展“幻想的泥潭”在中央美术学院画廊举办。1996年,以访问学者的身份,在瑞典斯德哥尔摩皇家美术学院留学。自2000年开始,铁鹰的艺术实践开始从绘画延伸至大尺幅的观念摄影作品。先后在纽约切尔西马乐伯画廊、苏黎世MAI 36画廊、和新加坡ELEMENT举办个人展览。2012年,铁鹰回归了油画作品的创作,并以他的艺术观念作为核心持续探索着这一艺术媒介的可能性。铁鹰的作品被纳入国内外诸多知名收藏系列,其中包括法国巴黎的DSL中国当代艺术收藏机构、摩纳哥王子阿尔伯特二世个人收藏、瑞士苏黎世Chinart中国当代艺术收藏机构、摩纳哥巴克莱财富管理银行等私人和公共收藏。

作为中国70后艺术家中的代表人物之一,铁鹰的艺术创作主要围绕着绘画和摄影这两种艺术媒介展开。尽管他对于中西方艺术史有着深刻的洞见,但他一直对既存的视觉艺术传统和形式保持着审慎的态度,以抵抗对艺术范式的自我阐释,平庸乏味的图像学,以及方法论的老生常谈。铁鹰在实践中为自己开辟了一条高度个人化的探索道路,通过不断地、有意识地对绘画的观念和语言做出不断的调整和改变,从而避免了落入任何一条典型的艺术轨迹。

铁鹰对绘画的阐释是一场积极主动的运动,它将我们从不假思索地在图像中获得的视觉经验之中解放出来,通过解除传统图像中经典场景的相互关联,化简绘画形式的陈腐附庸,并将看似无关的元素叠加重构,艺术家使他的每一幅绘画变得更加孤立独存。这些视觉线索的积聚物结合了当代的经验,赋予了非时间性具象的形态。正如艺术家本人所言,它们是在自身的感觉之中不断重启和演变发展着的“起点”。

SPURS 即将展出

法利·阿吉拉尔:皮毛与洪水

2022年11月5日至12月11日

Gallery I|SPURS Gallery,北京朝阳区酒仙桥路二号院798艺术区D-06

长按二维码关注

↓ 点击“阅读原文”,进入SPURS Gallery官方网站

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享