内容摘要

内容摘要:本文以新冠肺炎疫情为背景,以智能集成的功能模块和气膜帐篷的空间组合为共性基础,探索应对公共卫生危机和应急防疫的气膜系统设计。通过模膜组合、医工结合和平疫结合的设计路径,设计了气膜核酸采样亭、“火眼”实验室(气膜版)以及多种智能化功能模块,实现了应急防疫系统的易运输、易建造、安全、有效、可拓展等目标。

关键词:应急防疫、膜模组合、安全、平疫结合

2019年底,新冠肺炎疫情暴发,这是百年一遇的全球重大疫情,也是传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的突发公共卫生事件。世界卫生组织2022年7月22日公布的数据显示,全球疫情累计达5.65亿例,累计死亡637.4万例。[1]2020年5月,中国国家主席习近平提出了“人类卫生健康共同体”这个面向世界各国共同守护全人类生命安全的倡议。[2]公共卫生事件具有突发性、复杂性、传染性强、波及范围广、医疗物资的专用性和不可替代性等特点。应对公共卫生危机时,对防护物资、医疗设备等的需求量会在短时间内激增。此次“疫时”供应滞后,反映出我国在应对突发公共卫生事件应急的响应能力不足、医疗物资保障不足、应急防疫物资储备不足等问题。为了抗击疫情,同济大学设计创意学院与相关企业联合设计研发了可移动充气式P2级生物安全实验室等一系列应急防疫产品,累计24座气膜版“火眼”实验室在全球11个国家启动了46座,检测通量超100万单管/天。本文基于气膜版“火眼”实验室的设计实践,探索高机动性的应急防疫气膜系统及其全球供应链建设。

1

应急防疫研究现状

近年来,我国主要以方舱医院作为移动医疗平台应对各种灾害的紧急救援工作。在应对灾害时,如果交通不畅,现有的方舱医院将无法通过公路铁路进入受灾区域,医疗救援任务也难以完成。针对此次新冠疫情,我国临时修建了方舱医院、大型场馆改造而成的应急医院、综合医院,美国采用了野战帐篷医院和医院船收治新冠患者,意大利采用了野战方舱医院和医院船对新冠患者进行隔离治疗,法国和智利采用了医疗救护直升机对新冠患者进行转运。然而,对于突发的大规模灾害、远距离应急救助而言,这些方式都存在较大局限性,储备、运输和时效都无法达到应急的极限要求。

国内外对于应急防灾空间产品的研究主要集中在常规建造方式上,重在优化工程管理和施工技术,以取得最大的工期压缩度。例如,新冠肺炎疫情暴发后,火神山医院10天建成,雷神山医院12天建成,在疫情防控中发挥了重要作用。但常规应急医院的工程快速建造仍然存在成本高、周期长、安装难度大等瓶颈。“时间”因素在应急防疫中尤为关键,亟须探索大规模快速建造的防灾减灾体系。

另一方面,临时兴建的方舱医院耗费了巨大的人力物力财力;待疫情平复后,它们则成为闲置资源,逐渐被关停拆除。在应对灾害时,不仅需要建立应对突发事件的有效储备体制[3]和科学的运输调配方案[4],还需要强调应急生产建设能力。就应急供应链而言,应坚持平战结合、采储结合,加强应急物资生产和储备能力,完善全球采购机制,构建全球性的联防联控应急保障机制。[5]

研究表明,必须加强以信息科技和空间技术为代表的高新技术在灾害的检测、预报、应急响应和灾后重建方面的开发与应用,设计研发高机动性应急空间产品并建立敏捷调配系统,以时间争取空间,以空间换取时间,在一定程度上达到“时空转换”。同时,在全球范围内科学打通生产调配的供应链,以保持其敏捷性和长效性。

2

模膜组合:应急防疫气膜系统的结构设计

为解决传统应急防疫实验室和隔离病房的建造存在成本高、建造周期长、安装难度高的难题,课题组聚焦于“易建造/易运输”,将具有易成型特性的气膜结构与智能集成的检测功能模块高度相融,设计出一种适应全球重灾应急储备调配的防灾减灾空间产品系统。[6]

传统防疫实验室常采用钢结构或者混凝土结构,难于做到快速建造和完全密闭。针对这一难点,核酸采样亭采用膜材料做成封闭空间,利用大气压差成为能抵御风、雨、雪的封闭式气膜建筑。同时,采用热合技术对膜材进行封闭后,保证室内空间的密闭性,有利于实现正负压环境。此外,采用阻燃、耐磨、稳定性高的高分子膜材料作为建筑主材,对不同规格要求针对性地研制了火眼单人采样亭、双人采样亭和三人采样亭。(图1)

图1. 气膜核酸采样亭

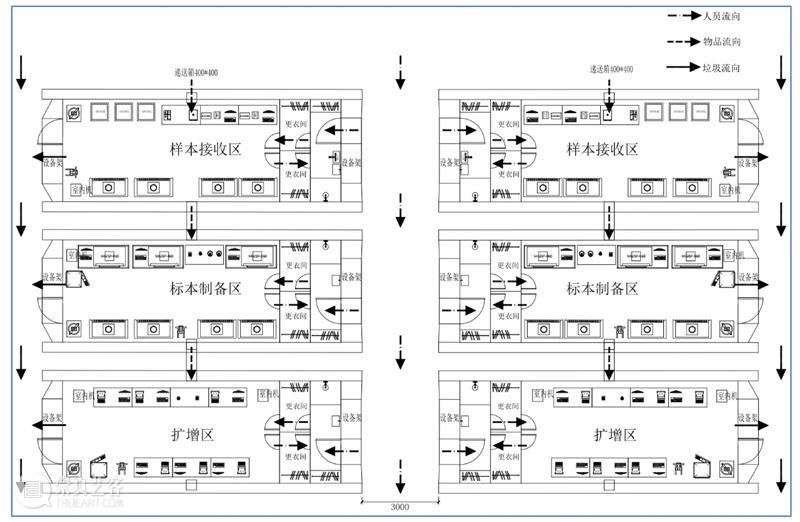

针对突发疫情及自然灾害,课题组深入分析事件类型、事件成因、地理输送条件和保障服务界限;通过地区—城市—人口之间的映射关系,利用群体决策法和映射分析法,明确了防疫防灾空间产品配置等级;建立了多层次的仓储物流中心映射产品等级体系,探明了面向不同等级防疫防灾事件的模块化布局方法;最终提出了“小时级展开医疗房屋投送、日级搭建应急医疗基地、月级建造长期使用医疗基地”全覆盖的应急防疫防灾基地性能化建设方案。结构布局包含样本接收区、试剂准备区、样本制备区和扩增区全过程检测功能(图2),采用了阻燃、耐磨、稳定性高的高分子膜材料作为气膜火眼实验室的建筑主材,以满足全球生物安全等规范要求。

图2.气膜结构全过程检测功能

根据单层充气膜、双层充气膜和管式充气膜结构的不同充气膜结构形态,充分结合了膜结构的“空间受力和拱效应”原理,采用了双层气囊式充气膜结构形式,实现了在膜面形成的密闭空间中充气使膜面张紧获得抵抗外部荷载所需张力的效果。

针对病毒防疫特殊要求,总结了在膜外隔离细菌、病毒的高分子夹网布隔离技术,采用热合技术确保了气膜结构密闭性。经实践检测,该气膜火眼实验室具有抗风等级为7级(极限9级)、积雪积灰载荷为45kg/m²、耐温为-40℃—120℃、阻燃性能等级为B1(B-s1)、抗紫外线为灰级等级4等优质特点。

为解决传统可拓展结构气密性差、结构复杂、维护成本高等难题,在智能集成模块化和充气膜结构互融的基础上创新提出了发展设备模块+膜结构组合的“模膜组合”建造系统创新思路。(图3)将智能模块的集成度高、敏捷性高的特点与膜结构的折叠拓展性高、气密性好的特性结合起来,发挥了智能模块高效的优势。

图3.“模膜组合”实验室

3

医工结合:应急防疫气膜系统的安全设计

针对新冠病毒核酸检测要求高、医护资源少的特点,课题组在气膜火眼实验室、车载火眼实验室项目中创建了基于信息化的智能化数字管理技术,解决了二次病毒污染的危害难题。通过整合入口和出口相关设备为独立单元,提出了智能化舱压控制技术、光交互门窗控制技术、环境实时健康诊断技术等。实现了空气的温度、湿度、气流、气压、人员进出数据的数字化管理和实时监测和修复功能,具有健康诊断复位功能。

气膜室内新风系统实现了正负压转换技术。通过利用智能自动风阀控制新风机的送风风量和排风机的排风风量,在送风量低于排风量时即可实现负压环境。经多次实践验证,该系统的正负压转换值为±30Pa左右。独创了在气膜结构薄弱环节增设缓冲区为主的二道设防隔离技术。在每个单体气膜建筑内的前门增设了缓冲区,结合行走的关键线路,遵守气流由低风险区向高风险区流动的原则,有针对性地创建了基于气流导向的带高效过滤器独立送排风系统。(图4)

图4. 火眼实验室气流图

课题组优化了不同区域具体的正负压核心参数值。例如,气膜火眼实验室截面面积为10.28m²,室内体积为96.12m³~99.51m³;按照P2实验室标准,每小时换气量在10~12次,可满足洁净室洁净等级8-9级的要求。采用非单向流动的气流模型原理,经计算实验室内不含设备的换气量为1130.8m³/h,推导了满足气膜高密闭性正负压转换技术的最优风量。考虑了正负压漏风量、换气次数计算风量、人员需求风量的要求,根据计算最大总送风量1568.16m³/h,总排风量1867.08m³/h,在实验室前后门隔间内各增设了1台风量为2000m³/h的新风机和排风机。通过谐波法计算得出了实验室的冷负荷以及热负荷的需求,优化了人体温度所需的空调系统,协调了新风、围护结构、设备、照明、人体、渗透共同工作环境。

该设计创造性地将光交互暗码通信技术与建筑一体化融合展示,解决了二次病毒污染的危害难题。光交互技术在接触人员时可避免认证真实身份,无须摘口罩、无须按压指纹、无须输入密码,可有效防控因接触导致的二次感染,确保对各个舱体内的所有智能设备的数据进行查看和实施监督管理。结合核心工作区行走的关键路线,在舱体前后门增设了光交互智能系统。工作人员可使用手机软件、门禁密码、光ID闪光开门,实现了无接触即可开门的效果。

提出了数字化仿真智能舱压控制系统的健康诊断技术,保证了实时快速设计验证的效果。在负压性能指标与新风系统演算关系时,采用了数字化仿真工具辅助测算压力性能指标,以确保快速设计验证。为提供一种正负压控制设备、电子设备、计算机可读存储介质、计算机程序产品,课题组自主研发了基于舱压控制的自动控制技术,实现了舱压控制系统的健康诊断系统及压控的评价方法。同时通过光交互信息单向传播的特征,采取直接扫码等数据管理措施,避免造成数据泄漏,为助力“一网统管、城市大脑”等相结合的规模化应用提供了保障基础。

4

平疫结合:应急防疫气膜系统的应用场景设计

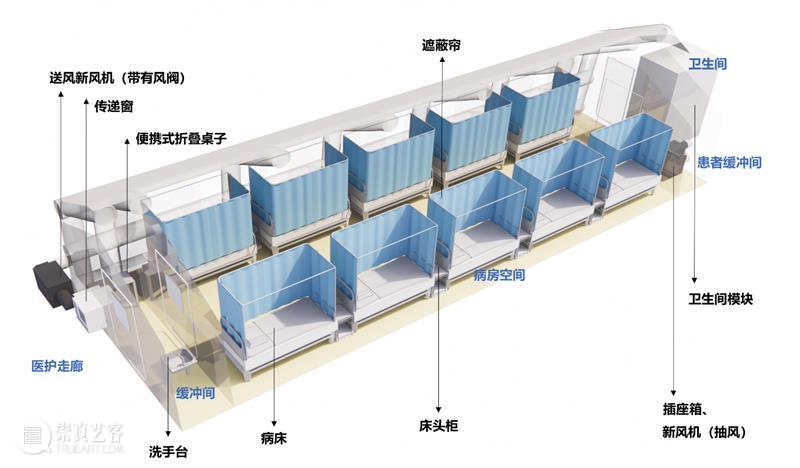

针对传染病飞沫气溶胶和排泄物接触传播的特征,结合奥密克戎R值高和传播快的特点[7],课题组提出了建造可快速投产的临时性、低成本的膜结构隔离防护建筑系统设计方案。[8](图5)“平”时可升级为出生缺陷防控、肿瘤精准预防、感染精准检测和多组学大数据服务的应用平台;“疫”时可进行高通量测序、核酸检测技术、蛋白检测与免疫分析、单细胞组学分析四类技术平台,快速响应应急检测需求。同时,实现智慧移动信息化与建筑隔离病房一体化设计,包括全流程移动HIS系统、无线呼叫系统、远程视频会议、多种机器人使用、快速3D沙盘搭建、物联网信息显示等。火眼隔离病房如果去除正负压管理系统,可以作为双层保温帐篷使用,可在各种大型灾害之后,用于安置灾民难民。

图5.火眼隔离病房

为解决不同地区防疫资源共享和应急条件下防疫资源调配的需求,火眼气膜实验室力求以“最小体积换取最大空间”。结合航空空运的特殊要求合理压缩常用的日检测5000管通量的气膜火眼实验室空间,制作了2.4米×1.2米×1.3米标准规格的木箱气膜容器,体积压缩比高达(1:120),实现了货车装载货物和飞机舱门尺寸空间要求的常见机型均可运输的标准模块容器。

形成了灵活布局的气膜火眼实验室施工工艺。通过充气膜结构和预制化建造系统结合,确保整个系统密闭,气膜被内部气压顶起,大大简化了建筑支撑的结构。一个气膜火眼实验室利用智能充气设备,只需20分钟便可完成充气,挺立成型为结构,具有自重轻、快速拆卸、反复多次使用的特点,可节约安装时间和降低安装难度。(表1)这些设计原则使得火眼气膜实验室可以转化成为各种灾害的防灾应急装备。

表1.气膜核酸检测实验室和常规实验室、箱式实验室对比分析表

3.应用场景的拓展

在严重的火灾、洪涝等自然灾害之后,受灾地往往缺少电力资源和水处理设备,严重影响救灾效率。火眼实验室设计出的应急防疫车队配备了离网发电机模块,可根据不同地方不同受灾级别,在极短时间内匹配出相应所需应急装备,包括水、食品、氧气等生存必需品,便于在时间和空间上占有有利的“黄金救援期”。在疫情平稳后,可在生育健康、传染感染疾病、肿瘤等方面的大规模人群检测上继续发挥优势,成为各地“公共卫生新基建”。

此外,课题组还设计了多种智能化功能模块。如:新能源发电储电模块、净水蓄水和污水处理模块、智能外伤手术修复模块、食物种植及存储模块、洗衣洗浴模块等。

结语

本文提出以智能集成的功能模块和气膜帐篷的空间组合(模膜组合)为共性基础,为不同种类、不同影响程度的灾害设计不同的应急防灾装备,从而实现“小时级展开医疗房屋投送、日级搭建应急医疗基地、月级建造长期使用医疗基地”全覆盖的应急防疫建设方案。应急防疫气膜系统具有以下特点:

(1)模膜组合。气膜核酸采样亭实现快速部署规模化常态化检测,“火眼”实验室(气膜版)快速加强被检地的检测能力,实现了应急防疫系统的易运输、易建造目标。

(2)医工结合。运用正负压转换技术防止病毒泄漏,运用光交互暗码通讯技术实现人员分层管理,通过数字化仿真测算防止数据泄漏,从病毒安全、人员安全、数据安全三个层面实现了应急防疫系统的安全目标。

(3)平疫结合。通过多种智能化功能模块,可广泛应用于自然灾害防灾减灾、军事应急、公共卫生新基建等场景,并可实现全球储运调配。课题组将持续升级应急防灾减灾智慧集成系统,逐步形成应对各种突发应急事件的整体解决方案,从而为构建“人类卫生健康共同体”贡献力量。

[1] https://covid19.who.int/

[2] 习近平:《团结合作战胜疫情共同构建人类卫生健康共同体》[N],《人民日报》,2020年5月19日,第2版。

[3] 谭明波、王成竹、蓝麒:《对增强公共安全突发事件应急储备的思考》[J],《中国应急管理科学》,2020年第3期,第51-57页。

[4] 胡利明、陆朝荣、冯丹:《基于时间满意的应急物资运输模型与算法》[J],《物流技术》,2014年第17期,第161-170页。

[5] 相峰、路欢欢、孙建英:《完善防疫物资标准及认证机制共同抗击新冠疫情》[J],《中国物流与采购》,2020年第17期,第26-27页。

[6] 陈戊荣、陈兆荣、苏运升、李雯琪、尹烨、李若羽:《超短临时建筑核酸检测实验室设计若干技术研究》[J],《建筑结构》,2022年第S1期,第704-708页。

[7] 王萍、郭陈君、刘冀珑:《新冠病毒超级突变株:奥密克戎》[J],《科学》,2022年第1期,第26-31页。

[8] 章明、詹健江、杨冕、高鹏、张颖、黄心雨:《基于BIM的平疫结合医院设计》[J],《施工技术》,2022年第1期,第137-141页。

编辑 / 榴莲

责编 / 雪青

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享