【作品垂询请致电:010-57626135】

媒体预览:2022.11.10 12:00 - 13:00

贵宾预览:2022.11.10 13:00 - 19:00

2022.11.11 12:00 - 13:00

公众参观:2022.11.11 13:00 - 18:00

2022.11.12-13 12:00 - 18:00

地址:西岸艺术中心(A馆二层) 上海龙腾大道2555

沈忱 | Shen Chen

王国锋 | Wang Guofeng

杜婕 | Du Jie

陈若冰 | Chen Ruo Bing

付小桐 | Fu Xiaotong

迟群 | Chi Qun

颜石林 | Yan Shilin

钱佳华 | Qian Jiahua

张心一 | Zhang Xinyi

/

部分参展作品

▲ 沈忱 《无题-作品11222-14》

▲ 沈忱 《无题-作品11222-14》沈忱将画布平摊在地板上用扁平的底纹笔进行创作,保持着他早年水墨创作的基本方式和技法。他的作品以多层次笔触和颜料构成,大幅作品甚至多于几百层次。作品色调变化极其细微,而彩色的运用和构成极其简单,大部分作品仅用两种颜色。作品展示了整个创作过程在时间上的延续性和笔触的重复性。沈忱认为这种创作的过程和最后完成的作品一样重要。重复带来高度的知觉,每画一笔,都要等它完全干透,所以完成一幅画需要很长时间,有时甚至超过两个月。由于每一层颜料都很薄,任何失误都难以修正。艺术家独特的技法,耐心及体力,静思和理性,禅修者似的重复劳动。

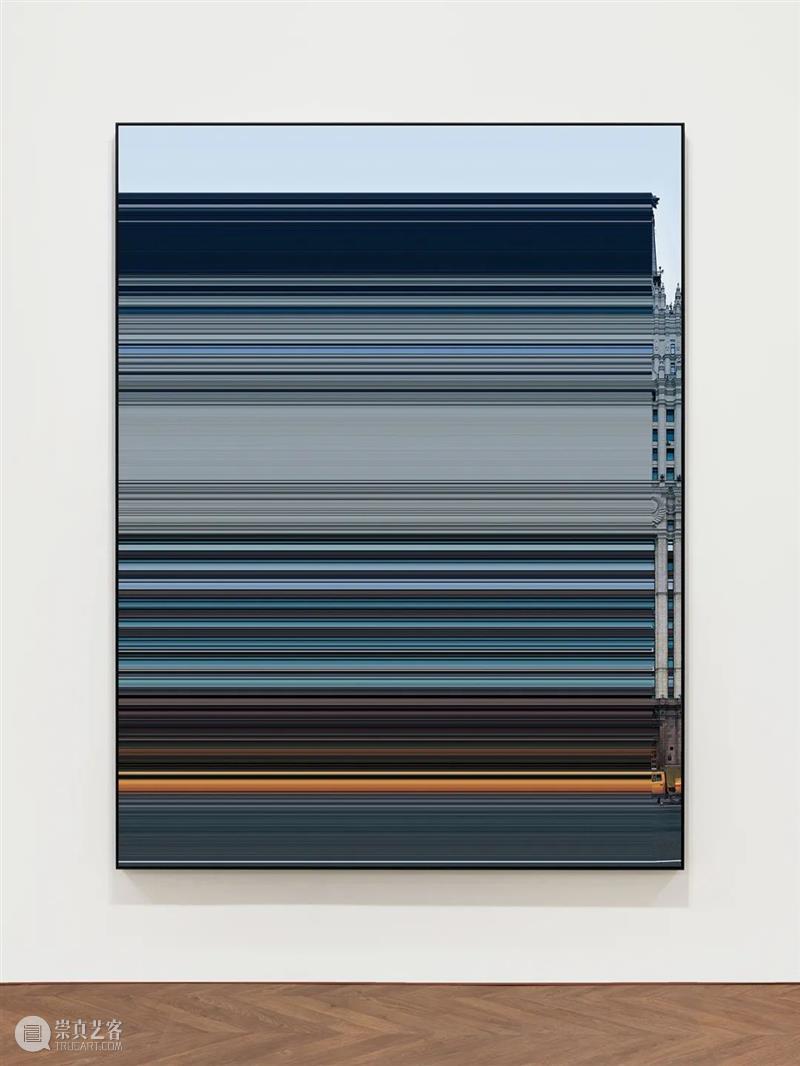

▲ 王国锋《无题 No.4》

▲ 王国锋《无题 No.4》 王国锋,1967年出生于辽宁,目前生活和工作在北京。他的作品曾被包括:俄罗斯斯科当代艺术博物馆、韩国首尔市立美术馆、波兰国家博物馆、中国中央美术学院美术馆、中国湖北美术馆、澳大利亚白兔美术馆、香港亚洲艺术文献库、香港侨福集团、美国高盛、荷兰ING银行、中国今日美术馆等机构收藏。

《无题》系列是艺术家根据自己于2007至2008年所拍摄的前苏联及东欧一些前社会主义国家遗留下来的代表意识形态的大型建筑而创作的一个系列的图像作品。王国锋通过计算机软件将位于建筑立面中心线部位的结构及图像像素无限拉长,使画面的另一部分被覆盖成为一个抽象的图像形态。艺术家试图通过这样一种图像处理方式对主题指向性明确的历史建筑进行解构的同时,也试图通过这样一种具象与抽象并置的图像形态来喻示一种历史与现实、历史与记忆的关系 ......

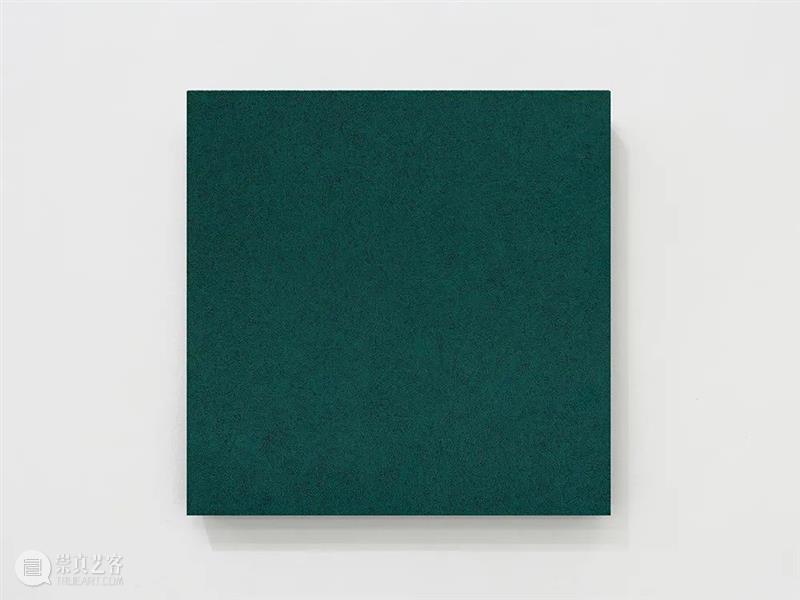

▲ 杜婕《2022.8.1-9.20》

▲ 杜婕《2022.8.1-9.20》

画布、丙烯 28 x 28厘米 2020年

▲ 陈若冰《2003》

▲ 陈若冰《2003》

陈若冰,1970年出生于中国。1988-1991年就读于中国美术学院中国画系,1992-1998年就读并毕业于德国国立杜塞尔多夫美术学院,1993年获德国杜塞尔多夫海德维西和罗伯特-萨姆尔基金会艺术奖金,2000年获美国约瑟夫和安妮-阿尔柏斯基金会艺术家访问奖金。主要公共收藏包括:上海中华艺术馆、杭州中国美术学院、波鸿美术馆、杜塞尔多夫艺术宫美术馆基金会、哈庭根圣-乔治教堂、密德博勒大学美术馆等机构。

在中国美术学院国画系以及德国杜塞尔多夫美术学院学习的经历塑造着陈若冰的审美取向,并带来了宽阔的视域。处在不同的文化背景中他放弃折中的解决方式。尝试在画面中建造张力,更多的让色彩而不是造型来支配画面,并获得一种新的平衡。他不断思索东西方的艺术问题,寻求作品中相对确定的形式里面的不确定的因素,其绘画作品中大量出现“既不方又不圆”的环状或整块纯色图像,来充裕大大小小的欧洲式的直角的画框,将观者的注意力凝聚于色彩的影响及其与形式的关系之上。作品中隐藏着一种源于中国哲学的极简主义的少胜于多的思想同时又具有一种追求纯粹而缓缓走过的、悠长的冥想之路。

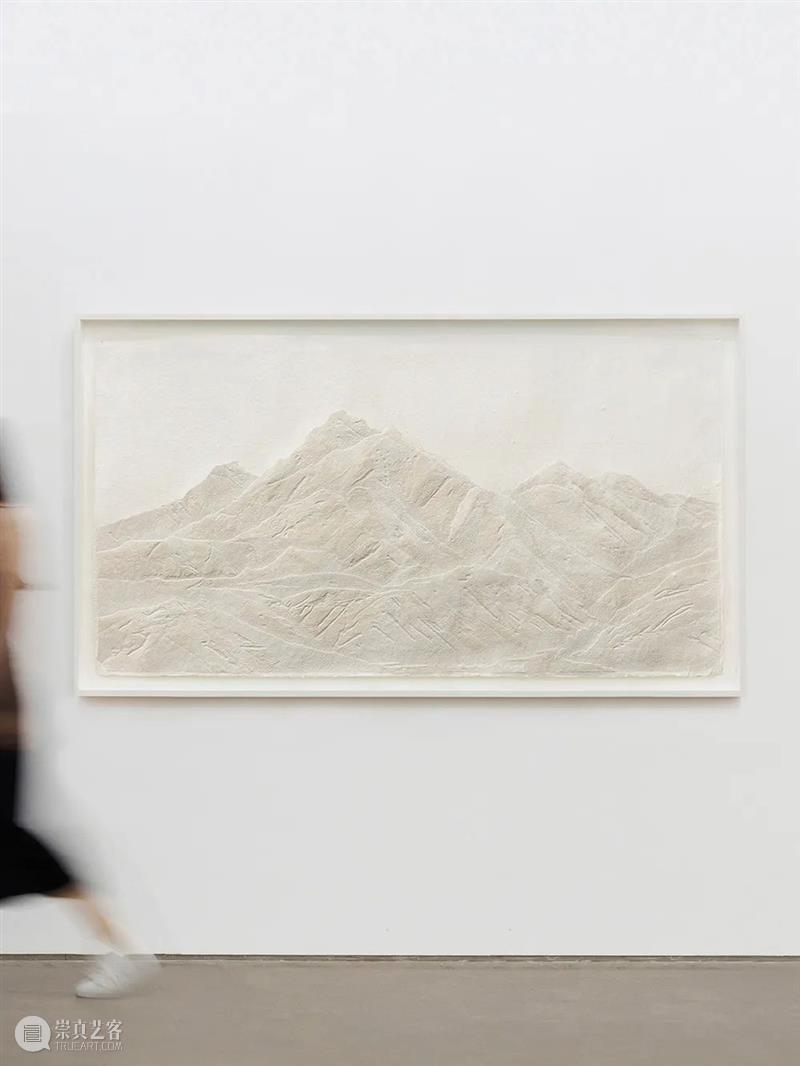

▲ 付小桐《408,063孔》

▲ 付小桐《408,063孔》

手工宣纸 122 x 213厘米 2022年

付小桐,1976年出生于山西,2000年从天津美术学院取得学士学位,而后在中央美院的实验艺术学院获得硕士学位。付小桐的纸上作品是通过精细密集的劳作方式在宣纸上用针刺孔。那些不同方向的针孔日积月累,直到缓缓呈现出或宏观如山脉和惊涛骇浪,或微观如生命细胞的图像。成为艺术家创作实践中最具影响力的艺术语言。公共机构收藏包括:富达艺术、康奈尔大学约翰逊美术馆、洛杉矶郡立美术馆、白兔美术馆、太和艺术空间、浙江美术馆等。

付小桐重复地以针穿孔,用一种传统的女性技艺,取代“传统”思想下的中国男性文人施墨于纸上的历史。她通过持续的针刺作品,来拒绝传统文人画(意义过剩)的权威。付小桐创作的过程和美感都是冥想式的(通过重复来抽离个人意识)。传统文人画做加法(着墨于纸上),付小桐做减法(清空)并将其简化到最本质的构成。

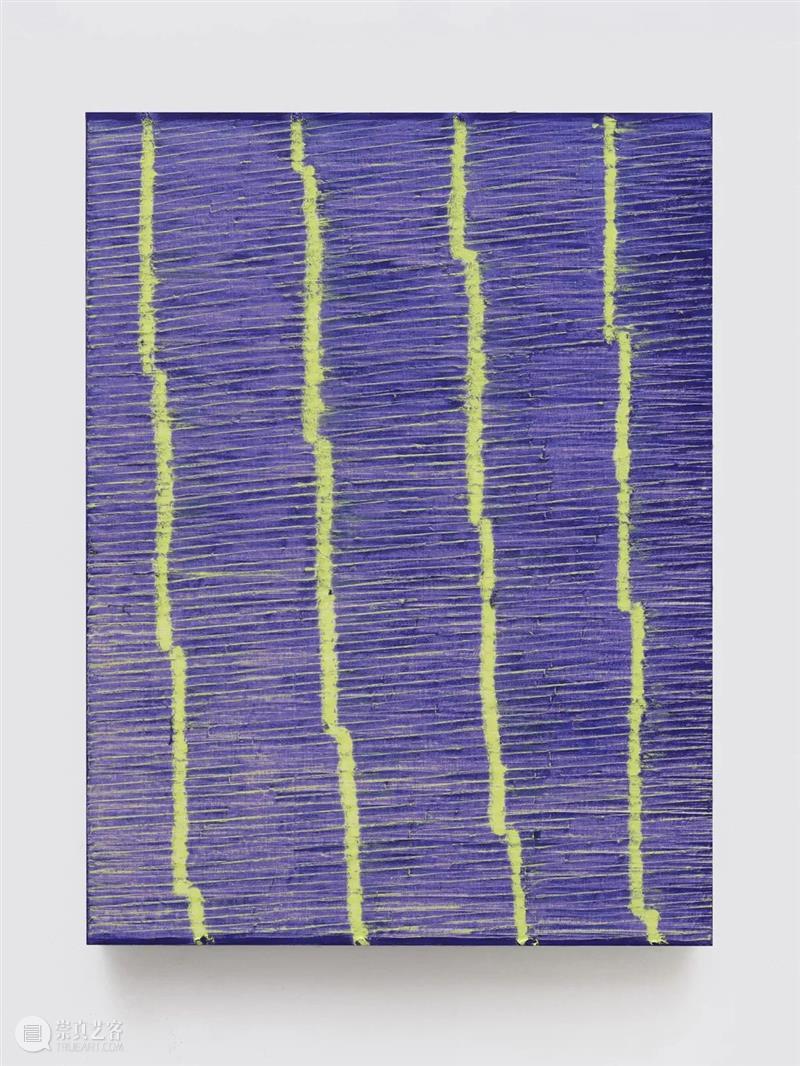

▲ 迟群《黄色的线-紫》

画布、油彩 80 x 60厘米 2022年

迟群,1981年出生于山东,现工作、生活于北京。2006 年毕业于中央美术学院壁画系,获学士学位 ;2010 年毕业于中央美术学院壁画系,获硕士学位。

迟群认为“线”是表达自身的一个载体,在脱离了具体事物,直接以平面线的方式来呈现,从线的本身出发去挖掘其无限性和深入性,来表达对自己生活的体现,让线具有一种温度感,具有一种生命性。近些年的疫情让艺术家对生命有了进一步的反思。“或许只有我们在经历了大的挫折与痛苦之后,才会去思考生死这种生命的终极的问题。当我们一旦有了这个意识之后,就会看到自身的脆弱与渺小,对生命对自然对宇宙充满一种敬畏,让我重新去看待我的每一天。”迟群希望她的新作能超越现实的痛苦展现生命的美好,这种美好并不是单一的幸福或者愉悦,而是有体验和思考当下的能力。灰色从作品当中去除掉,更多的是展现一种自由单纯活泼,一种内在的生命力,让观看者去思考“爱”这种生命当中最本质的力量。

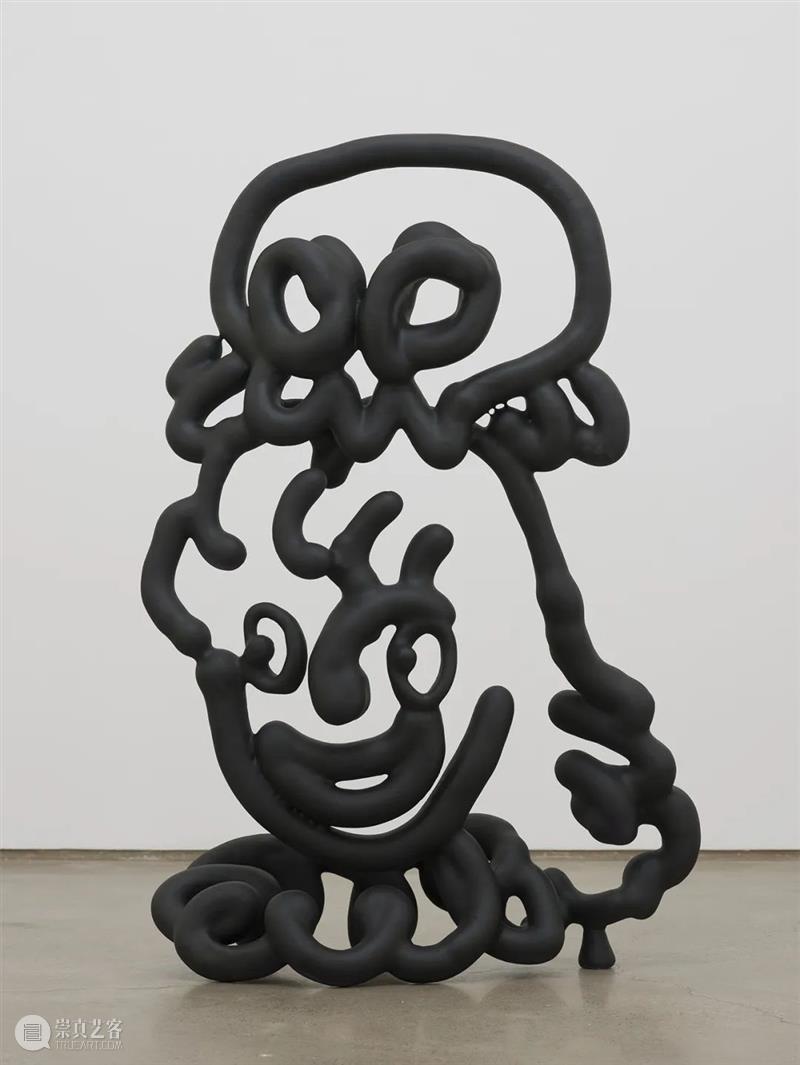

▲ 颜石林 《完美结局》

铸铝、丙烯 95 x 34 x 129厘米 2020年

2008年美院毕业后颜石林以学院派的雕塑语言塑造有关成长、迷茫、孤独的创作命题,艺术家通过作品中他者的姿态,挖掘自我“内在性”的现实真相,并确立了独特的“颜”式雕塑美学风格。 近年来,反思与怀疑自我创作中的惯性和局限性,迫使艺术家尝试使用多种工具和材料去突破。2018年开始颜石林抛弃了传统的雕塑的手法,艺术家用VR软件中的喷笔绘画的方式保留身体直觉性的创作痕迹,并通过3D打印的方式将虚拟空间中形象转换为现实空间中的雕塑,实现对经典的重新认识和个性化再现。由于喷笔功能的限制,每一笔衔接笔触好像工业的泡沫膨胀剂,不规则且长短不一的条形块状柱体结构累积拼合在一起,组装成立体的身体结构。也正因为工具的特性,艺术家用自己的身体动作来占领和对抗虚拟空间,并以此来记录自己在运行中的停顿、迟疑、反复、以及思考。

▲ 钱佳华《时间与运气》

▲ 钱佳华《时间与运气》

布面综合材料 120 x 100厘米 2022年

▲ 张心一 《松雪夜》

▲ 张心一 《松雪夜》 “我们如何看待经典文化的方式塑造了我们的历史观。绘画作为储存信息的图像剧本,如同《丽达与天鹅》,当宗教与神话色彩细节被隐去,失去了时空坐标的图像基因则显现出来。”张心一通过简化那些美术史中被反复描绘的母题,以表达人类内在的混乱,以及每个人都会有的神圣与亵渎之间的持续斗争。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享