“参与的雕塑”是一个意在对“OCAT双年展”的前身作一简要回顾的展览。策展团队以“参与的雕塑”的视角,从OCAT双年展这个品牌项目过往的每届展览中选择了1-2件作品进行展示,意在表明这一系列展览及其所探讨的议题对于公共文化建设及雕塑语言探索的重要意义。这一系列展览不仅见证了由华侨城集团支持,最初由何香凝美术馆主办,逐步发展成为由OCAT 深圳馆主办的“OCAT双年展”这个重要品牌项目的探索历程,也见证了OCAT积极参与深圳本土艺术生态的建设与发展。

我们邀请了本次参展的艺术家,围绕“参与的雕塑”这一主题和当年的参展经历,以及“OCAT双年展”这一品牌展开探讨。

《尽头》,向京,玻璃钢着色,玻璃钢着色雕塑、墙、球面镜、凸面镜,雕塑每件171×68×55 cm,2000 - 2022年

《尽头》属于艺术家创作的“镜像”系列,也是这个系列中含义最具开放性的一件作品。“镜像”这个主题起源于艺术家对镜子中的事物与真实事物之间关系的兴趣:一方面,镜子折射出的事物形态并不是真实事物本身;另一方面,人们观察镜中事物的视角也包含着自我关照。无论是观看自身,还是观看他人,以及观看“观看”,这件作品敞开了观看的主体,拥有不同的观看情境。1999年,艺术家向京的作品《窥》应邀参加由何香凝美术馆主办的“第二届深圳雕塑艺术年度展”,本次展览重构式呈现了与《窥》作品观念一致的作品《尽头》。

OCAT深圳馆:OCAT双年展这个品牌项目已经拥有20多年的发展历史,从1998年由华侨城集团支持、何香凝美术馆主办的“第一届当代雕塑艺术年度展”发展而来,一直到2021年的OCAT双年展,这个品牌项目总共举办九届展览,一直以开放的雕塑概念,推动当代艺术的公共性问题的实践与探索,同时推动当代艺术与公共环境、公共社区的交流对话。

作为曾经参与该项目的艺术家,您是如何理解“雕塑”这个概念的?能否谈谈您参加该项目的情况,当时创作的作品,以及对您来说印象深刻的记忆和故事。

向京:有幸参加了首两届“当代雕塑艺术年度展”,亲历了这类由地产带动周边文化项目以及社区文化生活、生态的模式在中国逐步展开,且在过程中发展为各样的形式。反观OCAT探索的模式,则充满了理想主义色彩。雕塑自带公共属性,在历史上能找到多种例子,为权力所用,成为公共教育、意识形态输出的重要工具,出现在公共生活的空间等。而自现代艺术至当代艺术时代,个体表达成为艺术的重要诉求,介质边界模糊,让雕塑不再固化为有限材质、形态的艺术。只要具备作者属性、公共发言属性,无论是否具备传统“雕塑”的外衣,对于塑造公共生活、大众思维的作品,都可以被称为“雕塑”。虽然这对“雕塑”本身的定义产生了非常大的困扰,但对艺术介入社会是有进步意义的。这也是为什么“当代雕塑艺术年度展”到第三届时,已经将各类装置艺术都包揽了进来,构成更具表达力、公共性、社会实践属性的艺术输出。

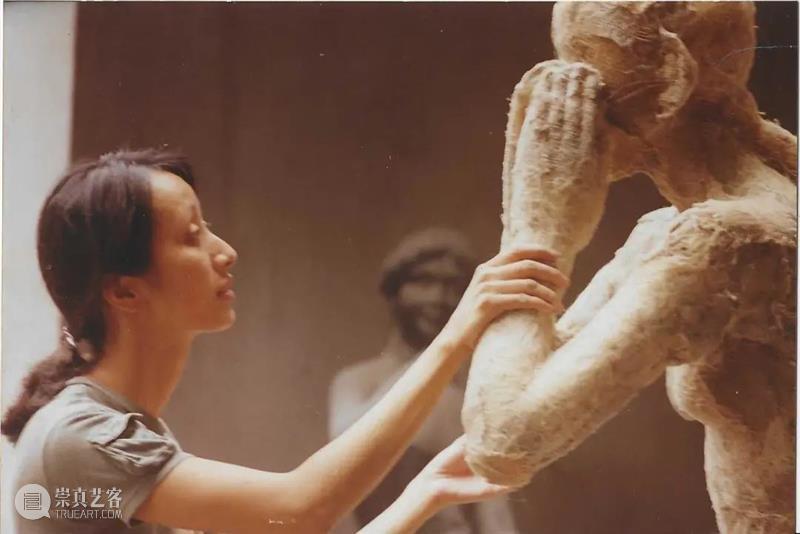

创作中的向京

我本人是坚持个体创作,没花太多时间思考公共作品的创作者。参加华侨城集团支持的“第一届当代雕塑艺术年度展”的《空房间》是我职业生涯里做的第一件大尺寸作品,不过是把一件架上小雕塑放大,也是第一次尝试在真人大小的雕塑上画上颜色,让她更接近真实的人物。这也是表达青春期女孩子在私密空间中自我遐想状态的一件作品,私人性非常强。当时对作品摆放在公共空间,和大众发生关系,还没有太多经验。布展时,听说搬运工人搬到这件作品的时候,终于有了一丝兴奋,因为这是当时唯一一件对老百姓来说,能看出具体人形的作品。

我第一次体会到这样的作品放置在公共空间,私密气质被瞬间刺破的那种冒犯感,含义被无法预估地随意解释,因而消解了所有你试图放置的意义,当然,意想不到的张力也由此产生。包括后续论坛的设置,也让我受到了作品脱离了我的“抚育”,自身具备的生长性,以及抽向作者的鞭子。

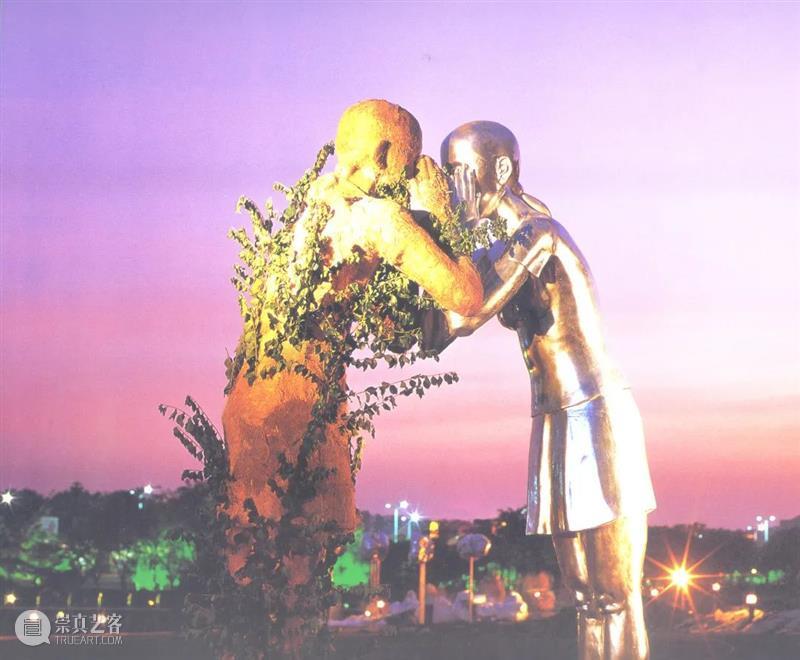

《窥》曾参展“平衡的生存:生态城市的未来方案——第二届当代雕塑艺术年度展”(1999年10月16日—2000年10月16日)

OCAT深圳馆:您的参展作品,从最初的想法到最后的呈现,因展览及场域的变化而产生了哪些有意思的变化?

向京:1999年“第二届当代雕塑艺术年度展”的规模比第一届一下子扩大了许多,参展艺术家们不再只来自我所熟悉的学院系统,注入了不同面相、不同背景的创作者,以及国际艺术家。

我的作品也由原本的青春期题材,迈入对公共性、开放性的探讨。这一届的参展作品叫《窥》,讨论何为“观看”。恰逢从北京移居上海,两种城市体验的交融,让我想到用两种不同的材料做了相同模样的女人。她们手拢面庞,相向而望,仿佛要从另一张脸庞里窥视出什么。原本的计划中,我希望借当地的某种材料,或者就地栽培一棵爬藤植物,沿着麻质的那件作品攀爬,至一年展览结束,经历四季,生长出另外一种形态,去雕塑化。而另外一件作品是镜面材质,恰可以作为对“观看”的隐喻,映照出内与外的整个变化过程。

《窥》的制作过程

最后,由于自己经验不足,沟通不畅等原因,未能完整实现这个复杂的想法,只是呈现了作为“雕塑”的作品。一年之后,由于材质缺陷,雕塑因风吹日晒而变形损毁,最终回收到深圳某垃圾场,完成了它的生命周期。

这场展览让我理解了阔大的公共空间并不适于承载过于细腻的含义,探讨“观看”的作品,在“被观看”的过程中,语义发生了很大的扭转,凸显了我的作品过于闭合的逻辑轨道。我以为的开放性在真实的公共空间中微小发声,淹没于我经营的观看和含义闭环里了。

《尽头》,向京,玻璃钢着色,玻璃钢着色雕塑、墙、球面镜、凸面镜,雕塑每件171×68×55 cm,2000 - 2022年

OCAT深圳馆:从最初的“当代雕塑艺术年度展”,到“深圳当代雕塑艺术展”和“深圳国际当代雕塑展”,再到“深圳雕塑双年展”,直至OCAT双年展,这个品牌项目推动雕塑的公共性、公共艺术与城市、社区和生态的关系等方面的探讨和实践,请谈谈您对该项目的理解以及对于当代艺术的公共性/公共艺术的理解,您的作品是否在当时引起了令您印象深刻的参与和对话?

向京:因衷于自己的成长路径,暴露出的局限性和展览需要的开放视野有一定的相背之处,所以基本未参与后续的“OCAT双年展”。一方面,我热切建构、实践自己的艺术理念,向内生长;另一方面,则关注到OCAT的成立,理念的不断拓展,在不同的城市发掘命题、探讨时代风向、艺术社区的模式、艺术对于城市的作用等,这些不断向外的开拓。和OCAT学术创始人黄专老师的私人友情让我能更深入地理解OCAT之于全国当代艺术生态、艺术实践的价值,让我随时随地能投身这个先驱机构的任何活动,不只是“OCAT双年展”。更看到最终由OCAT的工作,影响辐射到一个个富有生气的商业社区的建设过程。OCAT在上海做的“上海浦江华侨城十年公共艺术计划”系列个展,基本都是策展人和艺术家共同讨论、历经一年左右的时间落地的,包含了个人创作、公共命题、学术深化几个层面,每一个案例都令人印象深刻,也积累了许多有价值的文献。在当代艺术领域,OCAT的艺术实践在改革开放的黄金十年具有非凡的意义,业界不断把它当作做研究的范本,也会让我们更多思考“何为艺术、何为艺术实践“这类基础命题,不断反思自己工作中的惯性。

《尽头》,向京,玻璃钢着色,玻璃钢着色雕塑、墙、球面镜、凸面镜,雕塑每件171×68×55 cm,2000 - 2022年

OCAT深圳馆:请谈谈您对OCAT双年展这个品牌项目发展历史的整体印象和看法,以及您的建议和期待。

向京:纵观当代艺术四十余年的历史,充满实践精神,以及对艺术制度的挑战。华侨城作为一个央企背景、以商业房地产为主营产业之一的集团,能在当代艺术的历史进程里成为一个富有勇气的实验者和特殊案例,不得不提到OCAT学术创始人黄专老师,以及华侨城的任克雷先生。任先生作为南方改革开放的先驱人物任仲夷之子,对文化事业有足够的信任和尊敬。学术建设一向是当代艺术的硬伤,黄专老师是艺术圈鲜少具备学术理想的才子,遇到华侨城项目,能以公共项目做“外衣”,学术建设为核心价值,可谓是遇到学术实践的好机缘。

《尽头》,向京,玻璃钢着色,玻璃钢着色雕塑、墙、球面镜、凸面镜,雕塑每件171×68×55 cm,2000 - 2022年

我们早年间参与华侨城项目的时候,对于历史叙事没有太多意识。目睹了行业的成长和泥沙俱下的生态,亲历了OCAT的创立和OCAT美术馆群的发展,终于意识到黄专老师留下的文化遗产之弥足珍贵与不可复制,这里面有华侨城领导的眼光与胸怀,更有黄老师的坚持与无私。从1998年“第一届当代雕塑艺术年度展”到如今,很多年里,我去深圳只认识华侨城,这里能聚集中国最好的艺术家群体,做最好的展览,是个令人十分尊重的企业。OCAT如同艺术家的老友,在黄老师故去之后,栾倩、方立华和新任馆长方谊翎这些同行还在守持OCAT的文化遗产不断耕耘,而时代发生着如此剧烈的变化,依然朴素的OCAT周边已经建起了一个繁华热闹的社区,理想主义色彩的场域稀薄了,但夹在时尚商圈中间的场地我们无比熟悉,开幕式还在进行,已经感受到了商业的挤压,令人无比唏嘘。

作为和OCAT共同成长的人,当然希望OCAT能坚持初心,持续做下去,也因为尊重历史而成为历史本身。

“参与的雕塑——OCAT双年展记忆片段“展览现场

OCAT深圳馆:OCAT经历17年发展,见证了中国当代艺术的许多重要节点和时刻。请谈一谈您和OCAT结缘、合作及互动的故事,有哪些令您难忘的经历?

向京:前面已经回答了很多。作为黄专老师的朋友,我们经常回忆起他,也回忆起在OCAT做过的项目,度过的欢乐时光,这一部分属于非常私人的感情。

另一个角度,时间教会我们看待记忆和历史,一个房地产集团如何撑起当代艺术的一块重要学术阵地?透过不断的社会实践去介入现实、讨论现实、讨论现实问题,见证艺术对于公共生活的影响力量,同时也见证这样的力量如何逐步弱化。因为华侨城集团的支持,OCAT的坚持,因为有更多人的参与,让这里一直是一个罕见的不计较经济回报的,依然能够做大型展览,持续释放学术思辨能量的地方。其实,单是持续二十余年的充满理想的耕耘就足以令人心生敬畏。

近几年,我们经历了太多“为了告别的纪念“,借对OCAT前世今生的回望,对国家改革开放时代的回顾,祝福艺术之光依然照耀。

相关链接:

[OCAT深圳馆 | 作品介绍] 参与的雕塑——OCAT双年展记忆片段

[OCAT深圳馆 | 展览现场] 参与的雕塑——OCAT双年展记忆片段

OCAT B10新馆 | 王鲁炎:雕塑是艺术家与对象的相互形塑

正在展出

温馨提示

根据深圳疫情防控工作的有关要求,OCAT深圳馆、OCAT B10新馆暂停对外开放,具体开放时间另行通知。

感谢您的理解与支持,给您带来的不便,敬请谅解!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享