© Kafin Noe’man

“建筑应该体现它的时间和地点,但渴望永恒。”

——弗兰克·盖里(Frank Gehry)

© Kafin Noe’man

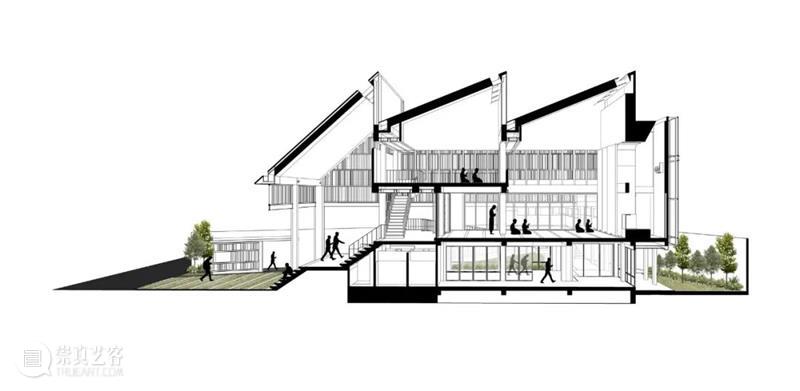

倾斜屋顶创造了序列

© Kafin Noe’man

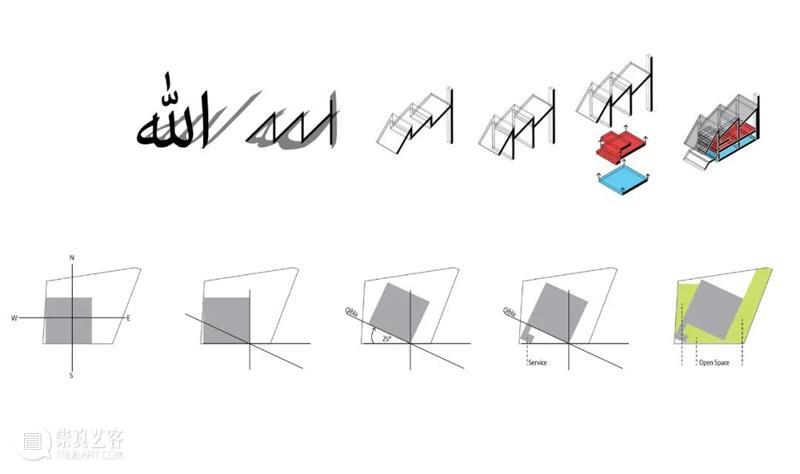

从火车站方向的侧面看,3 个屋顶段和塔共同形成了“安拉”一词。

© Kafin Noe’man

© Kafin Noe’man

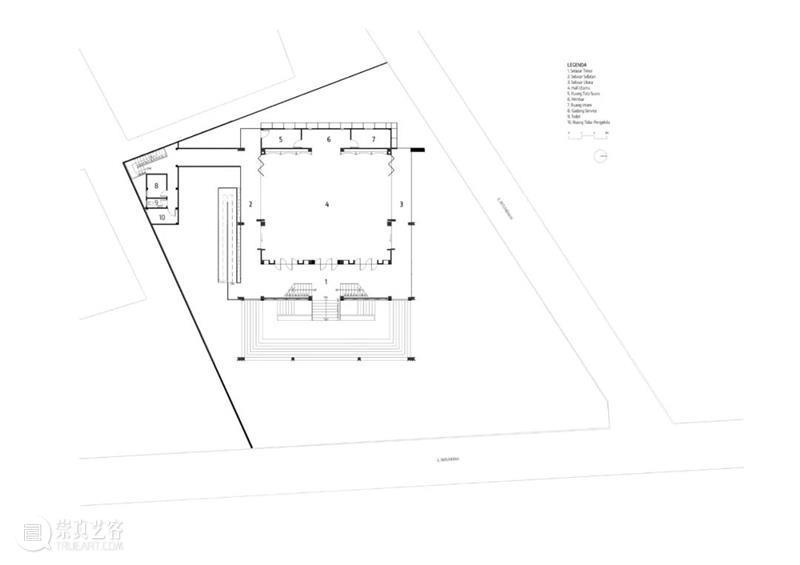

楼梯、露台和庭院作为公共空间

清真寺的功能不仅是为了宗教目的,同时它也是社区互动的中心。通过不设围墙的庭院、可以充当座位的楼梯入口,邀请周围社区来进行活动。

© Kafin Noe’man

© Kafin Noe’man

© Kafin Noe’man

© Kafin Noe’man

历史方法

© Kafin Noe’man

© Kafin Noe’man

从本质上讲,清真寺建筑在形式上没有规定,重点在于礼拜和社交的功能。我们认为,清真寺的建筑形式可以在不同的背景下发展并具有独特性,因为它体现了它所庇护的社区的身份和一种成为周围社区的天才之地的力量。

© Kafin Noe’man

© Kafin Noe’man

项目图纸

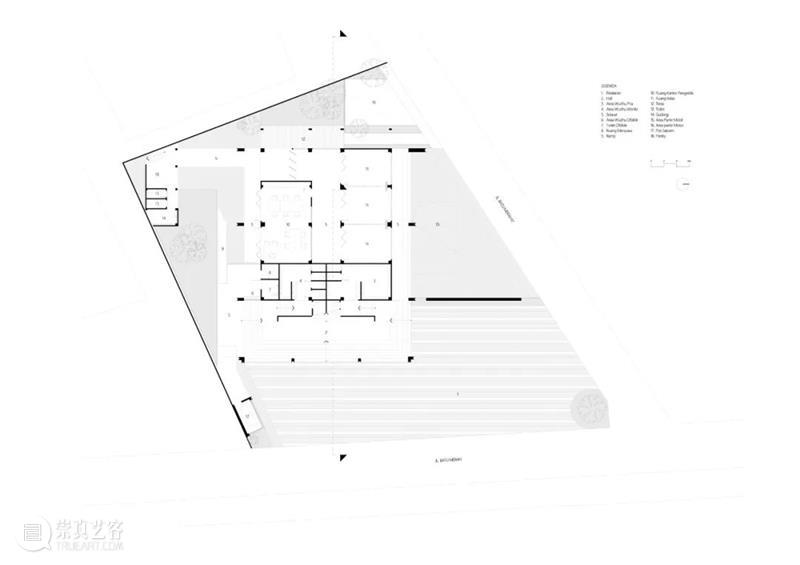

环境平面图

总平面图

平面图

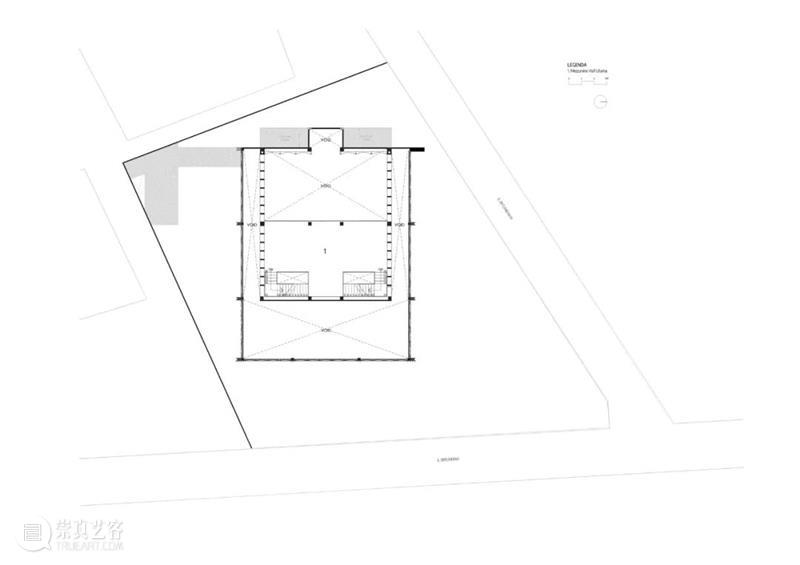

平面图

剖面图

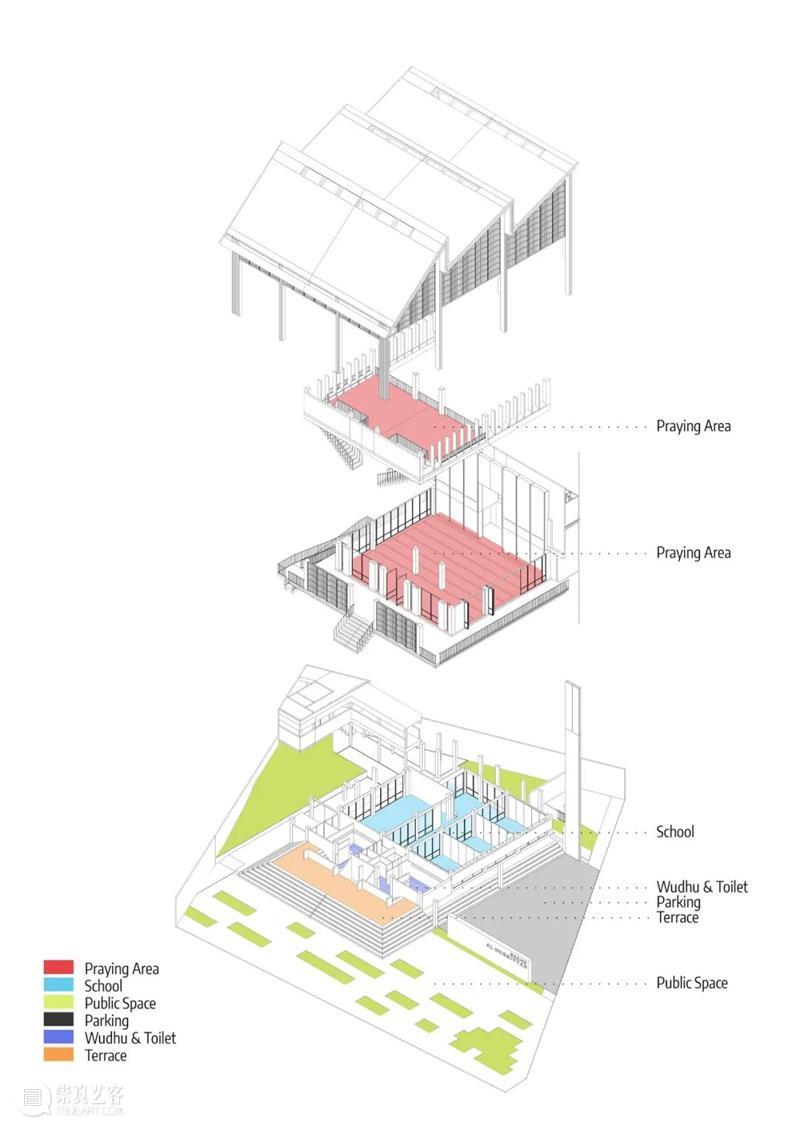

爆炸分析图

分析图

项目信息

建筑师:Ago Architects

地址:South Jakarta, South Jakarta City, Jakarta, 印度尼西亚

项目年份:2020

建筑面积:745.0 平方米

主导建筑师:Abimantra Pradhana, Osrithalita Gabriela

项目建筑师:Muhammad Luthfan Rizal, Danindra Adrian Wicaksono

摄影师:Kafin Noe’man

编辑:戴乐; 译者:许青云

*本文内容来自建筑事务所

标题及版式由 ArchDaily 整理

转载或任何形式的引用请联系设计团队

点亮“在看”和“点赞”,

将创意灵感放在第一位👇

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享