“书摊计划”由拜德雅图书工作室发起,致力于人文社科新书联动宣推。同时,我们在微店专门辟出用于分销相应图书的“PAI书摊”,旨在让读者与书更好地相遇。目前,已有30家出版机构加入:大雅、鹿书、三辉、六点、精神译丛、光启书局、新民说、我思、鹦鹉螺、湖岸、斯坦威、领读文化、艺文志、薄荷实验、后浪、重庆大学出版社、万有引力、东方出版中心、世纪文景、明室、新经典、七楼书店、文化发展出版社、商务印书馆、微言、乐府、纸上造物、长江文艺出版社、译林出版社、生活·读书·新知三联书店。十分欢迎更多出版机构一起来玩,详情请加微信lonzr25咨询(添加时请务必注明“书摊+出版机构名”)。

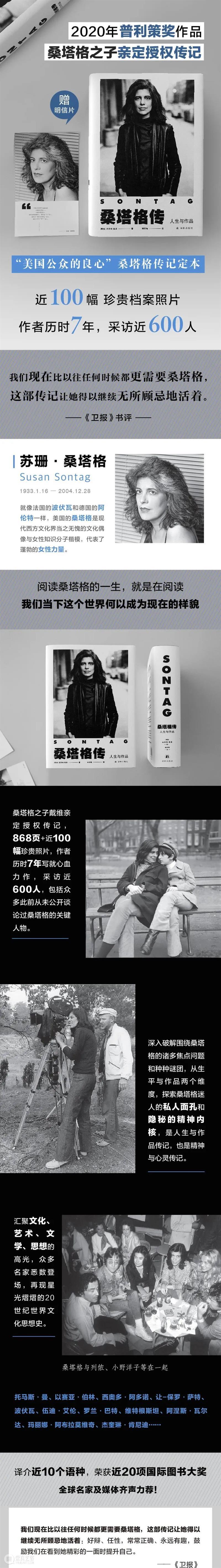

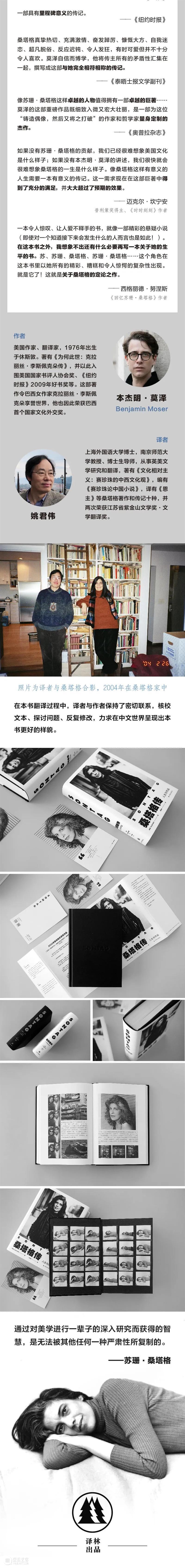

今日推送#书摊计划#第83期:译林出版社新书《桑塔格传:人生与作品》(本杰明·莫泽 著,姚君伟 译)。

在美国入侵伊拉克前一个月,桑塔格发表了她看待和谴责战争的方式的终极反思。《关于他人的痛苦》于2003年2月出版,那是她70岁生日的后一个月,离美国入侵伊拉克还有一个月。该书开篇引用了弗吉尼亚·伍尔夫在第二次世界大战爆发前不久出版的论战争的“勇敢而不受欢迎的反思”。在“反恐战争”——这实际上意味着是一场永久的战争——的时代,一个没有战争的世界的愿景似乎是奇特的。然而,第一次世界大战后,情况并非如此。桑塔格回忆说,1928年签署的“凯洛格白里安公约”规定,包括美国、法国、英国、德国、意大利和日本在内的15个主要国家宣布放弃“将战争作为国策手段”。该声明很快就被人忘记。没有战争的世界这一观念的消亡意味着,知道如何阅读暴力的影像变得更加迫切。公民有责任知道他们是如何被操纵的——被谁操纵,最终目的又是什么。

很多的记者,有时是出于轻信,但大多是有意而为之,帮助推销有关伊拉克战争的内容。如果个人不去试图理解记者们传播的影像,政客及其宣传者将提供文字说明,她写道:“所有照片都由文字说明来进行解释或造假。最近爆发的巴尔干战争一开始,在塞尔维亚族与克罗地亚族之间的战斗中,一个村庄遭到炮轰,塞尔维亚族和克罗地亚族各自的宣传简报会上传阅的是同样的照片,都是在这次轰炸中丧生的儿童。”

战争与晚期资本主义市场机制的结合,使得人们比以往任何时候都更难理解影像。战争的影像逐渐取代了战争本身,正如小布什的办公厅主任所言,战争现在是一种消费品。越战,“第一次通过电视摄像机每天来被人目击见证”,已经“让大后方与死亡和毁灭之间进行一种崭新的远程亲密接触”。现在,在24小时有线电视新闻的时代,电视转播的战争节目被安排为最大的娱乐。它提供了发动战争并使战争持续下去的动机;影像征服了现实,人们越发只能从隐喻的角度来看待现实:真实事件的表征。这就是为什么“2001年9月11日世贸中心遭到的袭击被那些从双子塔逃出来的人或那些近距离观看者描述为‘不真实’‘超现实’‘像电影一样’”。

19世纪的费利斯·比托“是第一个亲历过多次战争的摄影师”。在越南,拉里·伯罗斯是“第一个拍摄彩色照片来反映整个战争的重要摄影师”。这些动词是从表演、娱乐领域借用来的;桑塔格汇集了一份令人着迷的清单,上面全是伪造的战争图片。海军陆战队在硫磺岛升起美国国旗的照片是“由美联社摄影师”经过“重构”后补拍、创作而成的。俄国士兵在仍然闷烧冒着烟的德国国会楼顶上升起苏联国旗的照片“是事先准备好摆拍的”。了解了这些照片是造假的,就消解了它们的权威性。“只有从越战开始,我们才差不多可以肯定,那些最著名的照片中没有一张是经过精心安排后摆拍的。这对这些影像的道德权威至关重要。”

在这一历史演变过程中,照片离其所展示的东西更近了;艺术家们则努力促使他们的隐喻与这些表现形式所象征的事物和事件更接近,并重申了影像的道德权威。桑塔格对这一脉络追根溯源,从戈雅的《战争的灾难》到陀思妥耶夫斯基,再到她自己所处时代的记者和摄影师,他们采用真实的影像,反对虚构的影像,冒着生命危险去传播可以转化为行动的影像。

这种对现实日益增加的真实性使得《关于他人的痛苦》比《论摄影》更为乐观。在波黑,她目睹了目击者为了带回影像而做出的努力。“在萨拉热窝进行报道的很多资深记者,他们大多数的立场并非中立。”她写道。影像的制作不仅仅是打探别人隐私或做宣传。她承认,这一发现导致她反对自己原先推广的两个观点。

第一个是,公众注意力受媒体注意力左右——媒体在这里是指最具决定性的影像……第二个是——看上去似乎描述与上述论点相反——在一个影像饱和,不,应该说是超饱和的世界,应该是重要的事情,效果却不断递减:我们变得麻木不仁……在《论摄影》(1977年)一书六篇文章的第一篇,我谈到虽然通过照片了解的一个事件,肯定比没有看过照片了解得更真实,但是经过不断曝光之后,真实度就开始减弱。我写道,照片产生了多少同情,也就使多少同情萎缩。这是真的吗?我当时写这篇文章的时候是这么认为的。现在我可没那么肯定了。

她还对自己以前认为影像泛滥会削弱其道德权威的观点提出了异议。

波黑和伊拉克证明,“看见”这一需要是一个生死攸关的问题。然而,如何做到呢?隐喻——影像、照片、曾经被移除的东西——能帮助“恢复我们的各种感觉意识”吗?它能教会我们“看见更多、听见更多、感受到更多”吗?

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享