王怀庆肖像,摄于创造中

20世纪80年代是中国当代艺术史上一个重要转折期,前卫艺术家在此期间重新开启了对于形式语言的探索,王怀庆即为当中极具代表性的艺术家。1985年,王怀庆赴黄山参加全国油画艺术研讨会后,又到绍兴鲁迅故居拜访。在游览 “百草园”时,他不经意间对江南水乡中以木结构为主的建筑产生了强烈印象,继而激发了他从关注叙事的内容描绘到强调对象视觉构成的转变。此后王怀庆不断尝试将立体的物象平面化,以墨黑的简笔,融合些许变形,并将背景放空,将对象抽离于其原本现实所处的环境,让个体产生一种若有自发的生命与个性,成为当时艺术一创举。随着钻研渐深,他完成了一系列精彩的作品,于1998年完成的《门》,即是王怀庆90年代创作成熟期的逸品杰作。

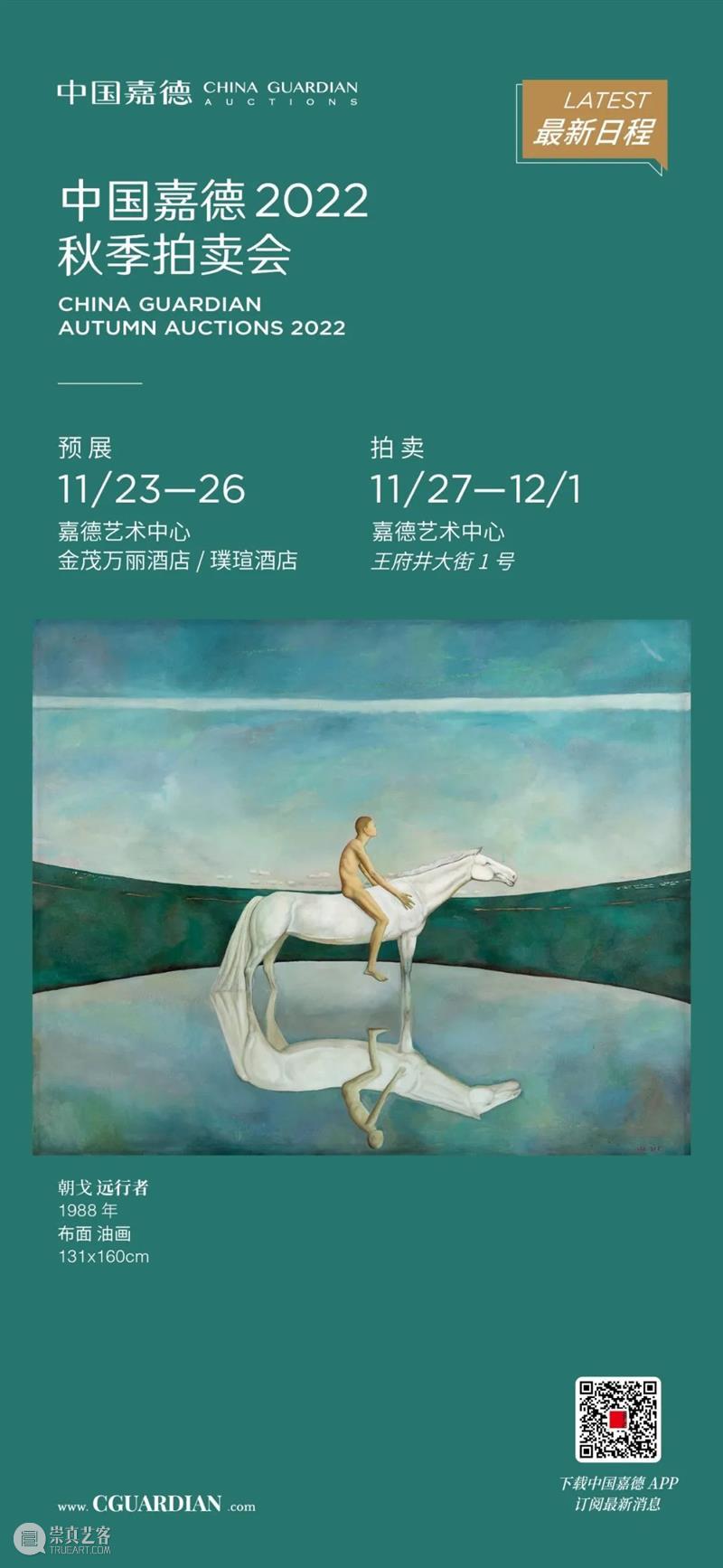

Lot 1568

王怀庆(b.1944)

门

1998年

布面 油画

200×165 cm

发表:

《王怀庆画集》,大未来画廊,台北,1999年,第31页

《王怀庆专集》,2004年,第109页

《王怀庆—天工开物》,香港仁画廊,2005年,图版第84

《王怀庆》,大未来画廊,台北,2007年,第80页

《走出故园 — 王怀庆作品选》,西班牙Ediciones Poligrafa出版社、美国西雅图艺术博物馆,2010年,第181页

《一生万 — 王怀庆艺术展》,台北美术馆,台北,2012年,第69页

展出:

“王怀庆个展”,1999年,大未来画廊,台北

“王怀庆艺术展”,2007年12月4日至12日,上海美术馆,上海

“天工开物·王怀庆艺术展”,2008年1月30日至2月24 日 ,广东美术馆,广州

“一生万 — 王怀庆艺术展”,2012年6月16日至8月5日,台北美术馆,台北

1998对王怀庆来说也是特殊的一年,这一年,纽约古根海姆美术馆别开生面地举办了一场“中华五千年展”,全面梳理了中国艺术的传承与发展,在西方世界掀起波澜,王怀庆以《夜宴图》受邀参展,并凭借对传统极其深刻的理解和创造性诠释而大获好评。随着作品得到国际艺术界瞩目,王怀庆愈发在创作中表现得自信和圆融,先后完成了《门》、《金石为开》等佳作,从中可以明显看出早期错综复杂的明式家具结构已经不见,王怀庆以更大的画幅和近乎抽象的方式来探索空间上更精炼、大胆的东方表达,气魄非凡。

1999年台北大未来画廊“王怀庆个展” 外景

王怀庆《金石为开》1998年 布面油画200×480cm

此作画面中的大门通体设色浓黑,左右两扇门的表面附有极为复杂肌理效果。王怀庆利用画刀,以剖刮的方法制造颜色的亮度,刮下上层颜料,使内层的墨色曝露出来,并藉透明和不透明的手法,使得底色与上层颜色融合,进而显出光线的远近、密集之效果。回到《门》的画面,我们便会发现,左右两扇的门面一明一暗的色调,以及由上及下逐渐开放的门缝,使得平面的大门仿佛正在缓缓开启,光线从门缝中溢出,照亮了右边的门面。从哲学的角度审视,《门》的形式构成指示出了王怀庆走的是一条“极高明而道中庸”的路:在平面处理中见出空间的深度,在具象表现中见出抽象精神,在感性错觉中见出理性的原则,在西方的表现技巧中见出东方的文化内涵。

Lot1568 在 “王怀庆艺术展”,2007年,上海美术馆

在风格来看,《门》虽较为接近美国的色域绘画,但其趣味却无疑是纯东方的。他有意通过大面积的墨色色块排除了传统墨线的“写“的效果,用接近于西方硬边绘画来表现”门“这一木制主体,赋予其硬度、密度与实体感,随后用刮刀在其表面刻画了极为细密且富于变化的细节,营造出了一种沧桑、斑驳的肌理效果,继而唤起了一种深沉、含蓄的情感基调,极富东方艺术的人文色彩。色彩本是油画的优势,摒弃色彩而只用墨色,正是要获得一种与传统审美意识相联系的单纯效果。吴冠中对此曾如此评价:“作者竭力发挥‘黑’之威慑力,强调黑与白的交织,推敲肌理的铺垫,经营无声有序的生存空间,以孕育童心”,可谓恰如其分地点出了王怀庆的创作理念。

王怀庆与老师吴冠中先生

画面中那两扇倾斜的漆制大门,因长年累日的风吹日晒而显露出的斑斑龟裂,既富于真实感,也饱含着一种内涵于时间的宏伟感,最终带领观众通过古旧的大门进入一个充满崇高感的溢美之地,这一超验的审美体验是纯粹的西方抽象风格所不能企及和实现的。

正如评论家贾方舟所指出的:“王怀庆是真正在语言层面领悟了西方抽象艺术的不可多得的一位中国艺术家,也是在对西方艺术的充分理解中,仍然能在精神层面延续中国文脉的一位艺术家。他的艺术是从中国的文脉中延伸出来的成果。他运用纯粹的绘画语言和材料语言所传达出的是一种厚重的历史感与文化感,我们从他的画面中读出的是一个族群的记忆、一个民族的阅历与沧桑。”作品《门》正是王怀庆基于古旧物象与现代风格,为传统精神所树立的纪念碑,为民族记忆所创造的文化载体。

中国嘉德联系方式(滑动查阅)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享