《紫色》(Purple)杂志

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)访谈

本文原载于《紫色》杂志未来特刊

第37期 2022年春夏刊

经授权转载

采访 / 阿莱夫·莫里纳里(Aleph Molinari) & 奥利维尔·扎姆(Olivier Zahm),译 / 陈玺安

编者按:美国艺术家乔恩·拉夫曼是后网络艺术的先驱。从电子游戏,暗网到虚拟现实,他的创作将视觉污染的恐怖感呈现得淋漓尽致,也呈现出数字时代如何颠覆了人们的社交观。

乔恩·拉夫曼描绘人间地狱的方式有如现代版的耶罗尼米斯·博斯(Hieronymus Bosch),作品中,到处都是怪异的生物、虚拟化身和破碎的身份;这是一个受污染却充满趣味的世界。

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)

《梦的日记 2016-2019》(Dream Journal 2016–2019),2019年

单频录像 ,94 分钟

音乐:Oneohtrix Point Never 和 James Ferraro

© Jon Rafman

奥利维尔·扎姆:让我们从基本问题开始。你喜不喜欢被看作是数字艺术家?

乔恩·拉夫曼:我不想在这个问题上打转。比起其他艺术家不喜欢被分类、贴标签,我觉得耗费精力在反对标签上也没有任何意义。这些分类只是方便艺评和记者书写作品。不过,数字艺术家的说法肯定没办法把握我的作品要表达的事情,因为我实际上并不关心科技本身。数字科技的内在不是我感兴趣的议题。我对此没有迷恋,我也不是黑客,我甚至不会编程。我用科技工具的方式跟一个爱达荷州的青少年差不了多少。我关注科技是因为它能告诉我当下情况。我最关心的是当代社会的状态,才会选择用这些让我们彼此走得更近,却又同时将我们撕扯开来的科技,作为我在艺术表达的主要材料。

奥利维尔·扎姆:记得是朋克宣称未来已死。他们不相信未来;他们在意的是当下的行动,并扼杀任何将希望寄于未来的理想主义。我们是否可以说,你的作品意味着朋克运动和其态度进入了网络世界?

乔恩·拉夫曼:是的。当然,我不认为这是一个新的概念。朋克之后就有了赛博朋克。而那种永远被禁锢在当下的想法,至今仍旧有效。但更糟的是,我们已经失去当时的历史位置。人们早已不再去想象更好的未来——或者至少有一个乌托邦式的、解放式的未来计划。现在我们只能讨论:我们会进到怎么样的反乌托邦地狱。我们也不再知道当前的我们处于人类历史上的哪个位置。同时,我们越来越感觉自己就生活在未来;至少,这就是我们对事物的构想。实际上,即使事情变化得如此之快,但在更深的层面上却没有任何变化。我们得了集体失忆症,陷入恶性循环,让历史一遍又一遍地重演,变成闹剧。

阿莱夫·莫里纳里:你的创作有没有受到哪位赛博朋克或科幻作家的影响——像威廉·吉布森(William Gibson)或菲利普·K·迪克(Philip K. Dick)这样的大牌作家?

乔恩·拉夫曼:现在没有什么比看威廉·吉布森的推特更丧的事了。他就是你所谓的“蓝药丸”。当然,他不再那么朋克了。尽管如此,我仍然喜欢他的作品,并深受其影响。不管有多难,你都必须让作家脱离他们的政治。一般来说,科幻是我最喜欢的类型之一。但如果我要说出一些我最喜欢的作家的名字,我还会再加上科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)和路易-费尔迪南·塞利纳(Louis-Ferdinand Céline)。我最喜欢的大多数作家都不是科幻小说家——除了菲利普·K·迪克。我也深受《龙与地下城》一类的角色扮演游戏与出版品的影响。我存了一些老赛博朋克资料书的扫描本,非常牛逼,而且封面特美。

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman ),《次级程序》(卷一)(Minor Daemon (Vol. 1)),2021年

4K 录像,87分钟52秒

© Jon Rafman

奥利维尔·扎姆:看着你的作品,我们不禁想到 《瘪四与大头蛋》(Beavis and Butt-head)——你是这部片的粉丝吗?

乔恩·拉夫曼:当然。编导麦克·贾治(Mike Judge)是个天才——至少他早期的作品是这样。

奥利维尔·扎姆:他们好像已经从今天的流行文化中消失了,不是吗?

乔恩·拉夫曼:对,但也不全是。整个90年代以及2000年早期,是流行文化还存在所谓单一主流的最后时光。现在一切都碎片化了。现在,任何小众群体,任何你能想到的恋物对象,都可以找到他们自己的在线社群。人们也不再以你听的音乐类型来定义自我。现在看的是你玩什么游戏,跟随怎么样的KOL。我们也经历了微名人的寒武纪爆炸式增长。帖子和表情包的发展分别往复杂前卫或是刻意简单化的两极发展。这些鸡汤文(based)和尬文(cringed)的内容创作者可能算是当代的麦克·贾治。在过去,那些抨击制度常规的开创性艺术家们,往往能在主流媒体占有一席之地。现在这样的空间只留在互联网的角落里,并且几乎已经绝迹了。

阿莱夫·莫里纳里:没错,而且麦克·贾治还将那些被流行文化击垮的失败者放到《瘪四与大头蛋》里面。

乔恩·拉夫曼:是的,过去我们还有共享的文化记忆。其实历史上多数时间内,人们在他们的社群中都有共享的文化和认同,一种共同的象征性语言,无论是宗教、希腊神话、经典还是地区民间文化。你之所以可以和其他人交流正是因为你们有共同的历史感。现在则常常没有这种共同点。甚至我们也不再有任何真正标志性的巨星。同时,共识现实已经崩溃。你意识到我们都存在于不同的参考平面上。我们都生活在不同的虚拟现实中,在我们自己的小小同温层里面。脸书和谷歌创建的算法只是将这个后真相世界强加给我们所有人。我们所有人都存在于我们的小泡泡中。

奥利维尔·扎姆:你如何定义表情包或梗图文化这种新的文化现象?它真的算是全新的吗?

乔恩·拉夫曼:对啊。这已经是目前最接近某种共同语言的东西了——就像浴室墙上的字占领了全世界一样。但是表情包的潮流演变得如此复杂,几乎到了有自我意识的地步,已经超越了只是玩笑的状态。

阿莱夫·莫里纳里:表情包就是新的卡通。

乔恩·拉夫曼:是的。表情包和奥诺雷·杜米埃(Honoré Daumier)之流的讽刺漫画有关,但也不能说表情包就是当代的讽刺漫画。表情包已经有十多年的发展。而且最初吸引我关注网络艺术的不是只有表情包,还有所有这些不同的互联网语言。在2000年代中期,在网络2.0之后,所有这些新语言都在形成,而新语言正是艺术家创作所寻找的养分,也是艺术家的丰富素材库。老实说,比起现在在美术馆展的大多数作品,Instagram上的梗图更能够吸引我。

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)

《谷歌街景-九眼》(幻灯片)(Nine Eyes of Google Street View (slideshow)),2008–2020年

4K 录像,65 分钟

© Jon Rafman

奥利维尔·扎姆:为什么艺术仍然如此严肃和认真?似乎艺术已经变得非常学术。

乔恩·拉夫曼:我们在历史上已经多次看到这种情况发生。朋克是对此的一种回应。印象派,堕落艺术,诸如此类的……今天还是有好艺术家,但他们往往被边缘化了,或者没有进入艺术史正典的范畴之中。并且,由于各种原因,艺术界的重要性感觉也降低了。一方面,它过于迎合官方意识形态和市场,另外你提到的学院派也让它将自身远离其他的文化。这种趋势已经发展了一段时间,不过还在发展成一个新的极端状态。艺术已经成为资产存储和一种说教宣传的工具。它也被金融化,还变成意识形态的工具。好的艺术不会向观众推销东西。最高级的艺术是带有模糊和悖论性质的。但现在,我们越来越常看到有作品在推销意识形态。

阿莱夫·莫里纳里:你做数字艺术的时间不算短。想请问你对NFT和作品进入数字空间的未来怎么看?

乔恩·拉夫曼:嗯,我为许多在画廊圈子没赚到钱的朋友感到高兴,他们现在比我认识的大多数艺术家都富有。(笑)我把NFT看作是种赞助模式,而不是把这样的作品直接当作是伟大的艺术品。这有点类似于僵尸形式主义的时代——艺术家会制作数百种相同作品的变体。这就是目前NFT市场的成功之处。你创作了一系列看起来非常相似的作品;这就像交易卡。你可以以此创建一个市场,赌客随之抬高价格。但现在这项非常令人兴奋的新技术不仅适用于艺术,而是适用于一切。而这仅仅是个开始。

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman )

《梦的日记 2016-2019》(Dream Journal 2016–2019),2019年

单频录像, 94 分钟

音乐:Oneohtrix Point Never 和 James Ferraro

© Jon Rafman

奥利维尔·扎姆:那么,对你来说,NFT就不只是一种流行快销,也不只是加密货币寻求正当性的说辞了?

乔恩·拉夫曼:它不会不见。不过泡沫和崩溃显然是少不了的。我认为智能合约是在良性发展,是有正当性的,可以应用在各种场景。这种东西会留下。这是在将现实进行全面金融化。过去曾经有这么多匿名的人们在创作,单纯就是朝着为时代精神做贡献。以前,创作者在默默无闻中创造艺术,现在他们则可以从中获利。尽管我不会关注大多数的NFT艺术——它们更像是交易卡。它是去中心化的自由市场资本主义的最极端体现。与此同时,我们生活在一个权力集中的时代,并且比历史上任何时候都更严峻。科技垄断支配了我们生活中的算法,而这正是我们感知现实的方式。

阿莱夫·莫里纳里:一开始,他们还以为通过分散权力,提供匿名性和言论自由,互联网和虚拟空间会发展成跟现在完全相反的方向……

乔恩·拉夫曼:没错,当我最初进到这个圈子的时候,这样的说法甚嚣尘上。

阿莱夫·莫里纳里:你认为暗网是恢复匿名性和自由的解决方案吗?

乔恩·拉夫曼:老实说,我认为这是一种错觉,因为仅仅五家公司就控制了包括服务器、互联网基础设施本身在内的一切——并且他们在技术上完全可以关闭所有东西。有一种感觉就是:这些去中心化的力量可以抵抗它,但我们却没有以太网电缆的控制权。没错,是有些权力下放的力量正在获得力量,比如加密货币。与以前相比,匿名和逃避监管的机会是提高了。这是我们在面对科技公司全知之眼捕捉所有行为,并从中获利的一种新的反制手段……互联网当初的起点就是所有这些远大的希望和梦想。这是一个每个人都有发言权的空间。这是媒体和传播领域的一场民主革命。但多年下来却每况愈下。这是一个经典故事,从法国大革命和浪漫主义到嬉皮,再到锐舞,不胜枚举。一开始总是理想主义的,通常有各种各样的原因,事情随着时间推移变得暗淡,但现在这个话题太大了。总的来说,不再有任何宏大计划蓝图的可能性了。解放的想象不再有可能了。在20世纪的过程中,左派在一次次失败后崩溃。他们没有实权,进步理想被新自由主义吸收。已经没有任何革命性的想象了,我们甚至无法想象我们当下状态以外的任何可能性。

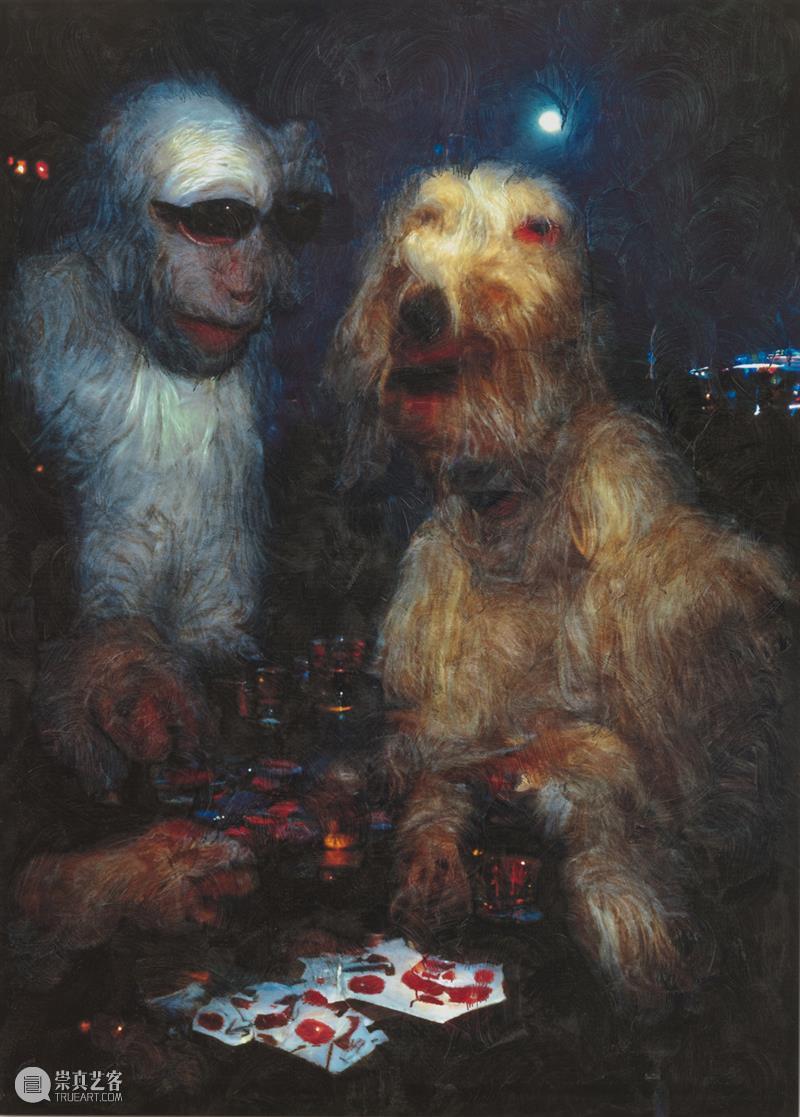

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)

《𐤓𐤒𐤅𐤐𐤟𐤌𐤉𐤒𐤇𐤔𐤌𐤔𐤟𐤌𐤉𐤁𐤋𐤊𐤋𐤟'𐤆𐤀𐤌𐤅𐤄 (向玩扑克牌的狗致敬)》(𐤓𐤒𐤅𐤐𐤟𐤌𐤉𐤒𐤇𐤔𐤌𐤔𐤟𐤌𐤉𐤁𐤋𐤊𐤋𐤟'𐤆𐤀𐤌𐤅𐤄 (Homage to Dogs Playing Poker)),2022年

布面喷墨打印和丙烯

186.7 × 134.6 cm

© Jon Rafman,摄影:Robert Wedemeyer

奥利维尔·扎姆:我感觉你非常熟悉哲学论述。在这个议题上你有最喜欢的哲学家吗?

乔恩·拉夫曼:是的,我读过哲学。我大学时期最感兴趣的是德国唯心论,我相信理性、启蒙运动和辩证法。研究生阶段则是法兰克福学派,比较没那么哲学,更多的是黑格尔马克思主义背景的文化理论。但单凭理论无法创作。我发现这是一个问题,尤其是在艺术界,话语比作品的实体来得更重要,你总是需要依赖一份新闻稿才能理解眼前的事情。这也产生了无法和公众对话的无聊作品。

奥利维尔·扎姆:我完全理解你在说的事情。不过,哲学也是非常需要创造性的场域。如果我们在谈论当下,我们就在谈时间。谈论时间是科学,但也是哲学,两者相连。当我们面对一台全球机器,数字世界,我们面对的就是一台时间机器,因为每一微秒都被记录下来。你知道我在说的事情吧?我们现在就在一部时光机里。

乔恩·拉夫曼:对,我知道。并且,我们每个人的世界观都变得更窄,社会两极分化。我们拥有的信息越来越多,意义却越来越少。也没有伟大的哲学家来分析我们目前的困境。有优秀的社会批评家,但我注意到的是,在我们这个时代没有出现伟大的哲学家。我所知道的最有学问,最让人耳目一新的Z世代年轻人,他们的知识储备完全源自互联网,并且是自学成才的。他们的教育如此破碎;他们的知识源自互联网的边缘。我认识一些超级聪明的孩子,他们思维敏捷,无师自通,没有哲学基础却能将这些看似不相关的事物联系成一个整体。不过,某种程度上,这种方式比一些学者试着将19世纪哲学套入当下现象来得有现实感。

“乔恩·拉夫曼:美妙的世界”(Jon Rafman: What a Wonderful World)展览现场,罗马国立二十一世纪美术馆,罗马,2022年5月27日-2023年3月12日,摄影: M3studio

奥利维尔·扎姆:你会将科技、电玩、社交媒体和整个数字世界视为给我们和下一代的新型合法药物吗?

乔恩·拉夫曼:我肯定把它看作是一种引导能量和欲望的方式。所以,如果你把它理解为马克思主义意义上的“大众鸦片”……我们人类构建科技,那科技就会来主宰我们。算法可以改变你的身份。而我们对自身历史位置的失向,则会导致完全的混乱。年轻人充满了过剩的欲望能量,但在社会上却没有他们的位置,没有像他们父母作为战后婴儿潮一代所得到的机会。现在已经不是高中毕业就能拿到公司的好职位,轻松贷款,有个家,还能攒够退休金的时代了。

今天的大学教育换来的是零就业保证。大量失去机会而被异化的青年。电玩和媒体则以少量即时的多巴胺适时填补这个空缺。而整个社会都变成了电玩本身。现实已经被游戏化了。加密货币是这种游戏化的一个重要案例。太上瘾了!我们甚至已经开始在寻找通过电玩获利的方法。如今,许多视频游戏up主的粉丝流量都比摇滚明星来得更多。在我小时候,人们把电玩看作是纯粹浪费时间。但现在这些游戏经济开始变得算是正事了。电玩产业比好莱坞的规模大得多。如果现实世界中没有你的机会,那么现在虚拟世界中就有真正的机会。你之所以会沉迷于游戏,就是因为将游戏提升到新的层次会带来多巴胺的冲动。脸书——现在改名叫做Meta——正是如此控制着我们大脑中的多巴胺受体。

奥利维尔·扎姆:这真的很可怕。

乔恩·拉夫曼:这件事已经成真了,我们也身在其中。

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)

《刺破天空》(Punctured Sky),2021年

4K 录像,21 分钟

© Jon Rafman

阿莱夫·莫里纳里:在你的影像作品《刺破天空》(Punctured Sky)中,主角搜寻着他记忆中的一部电玩,但无功而返,只能盯着空白屏幕干瞪眼。难道,这些我们每天都面对无数次的屏幕,只是一个创造虚假记忆或抹去过往记忆的黑洞吗?还是说,在那些空白的科技屏幕中,有更深层次的反映?

乔恩·拉夫曼:剧透预警。(笑)你讲的就是问题所在。对我来说,这就是这部影像作品涉及的一个层面,让人们自问道:你花在屏幕前上网、玩电玩的所有时间——这一切是为了什么?尤其是如果这些记忆就这样消失在数字以太中……如今,你所有最美好的回忆可能都在虚拟世界里面,无论是与朋友一起玩游戏,或是网恋的女孩。尤其是在新冠疫情的当下,这些更是你成长经历的一部分。多少学生的整个大学生活都是线上课程。而假以时日,这会对人们起到什么样的潜移默化作用?所有这些记忆会如何反应在你的身份建构之中?多数人会选择将他们所有的精力、情感生活、欲望和想象都投入到比现实世界更真实的银幕现实当中。

奥利维尔·扎姆:不如说他们是一头栽进到一个会瓦解他们真实人际关系的空间。

乔恩·拉夫曼:是的,没错。我们不断地被投射到屏幕上。这是极度自恋的状态。不过,事态也正在变化。例如,对于许多千禧一代来说,Instagram的文化是以KOL影响力为核心。通常,千禧一代擅长自我包装,人人都在社交媒体上展示自己的理想自我。但我注意到更年轻的Z世代人则往往倾向保持匿名状态,不像2010年代那样崇尚建立个人品牌。现在,我们正在进入所谓的网络3.0,正如我所说,网络3.0是对匿名的回归。这些Z世代孩子有多个秘密匿名帐户,是对网络平台实名制的反动。他们的目标不再是拥有百万个追随者,而是拥有高质量的追随者。这也是抵制文化(cancel culture)以及世界的极权主义化的结果,每个人都在不断地互相监管。我有一些Z世代朋友,他们在大学毕业前见证他们的六个友人因为被抵制而社死。如果你想更自由地表达你想要的东西,你就不能出名。如果你在网上匿名,不遵守社会的官方观点,也就不会受到攻击。

“愿你生活在有趣的时代-第58届威尼斯双年展”(May You Live in Interesting Times - 58th International Art Exhibition)展览现场,威尼斯双年展,2019年5月11日-年11月24日,摄影:Timo Ohler

奥利维尔·扎姆:你所说的匿名性——以及人们注册多个账户,拥有多个社群,不再追求提高自身影响力,这些都为新的身份形式打开了大门。我们所有人,或者至少是新一代,会发展出一种虚拟身份的文化(Avatar culture)吗?

乔恩·拉夫曼:这点观察很到位。虚拟身份出现爆炸式增长。一些人将我们的时代描述为新封建时代。是野蛮的。我认识各种Z世代,推崇君主制的,天主教徒,东正教徒,所有这样的身份。我的许多20岁出头的朋友都有自己的小众身份,并且活跃在超级分众的小社群之中。譬如说,我有一个超酷的年轻作家朋友欧纳·列维(Honor Levy),她非常能够反映时下状态。她就属于新兴的“传统天主”(TradCath)群体。但不是老派意式的传统天主教徒。她是犹太人出身,算是纽约市中心,文化圈,Z世代,有远见,艺术灵性气质一类的教徒。她和她的朋友常被指责为带有某种讽刺性,只是在扮演传统天主派的身份,但事实并非如此。他们对自己的信仰很真诚。信仰之所以再度兴起,有很多原因。某种意义上,这是虚无主义和道德至上文化的高潮。也许这是对虚无主义、极权世俗自由主义以及我们社会中所有这些矛盾的回应。我们生活在一种以进步为荣的文化中,促进社会正义,但又非常专制,让所有不遵守官方意识形态的人感到羞耻。

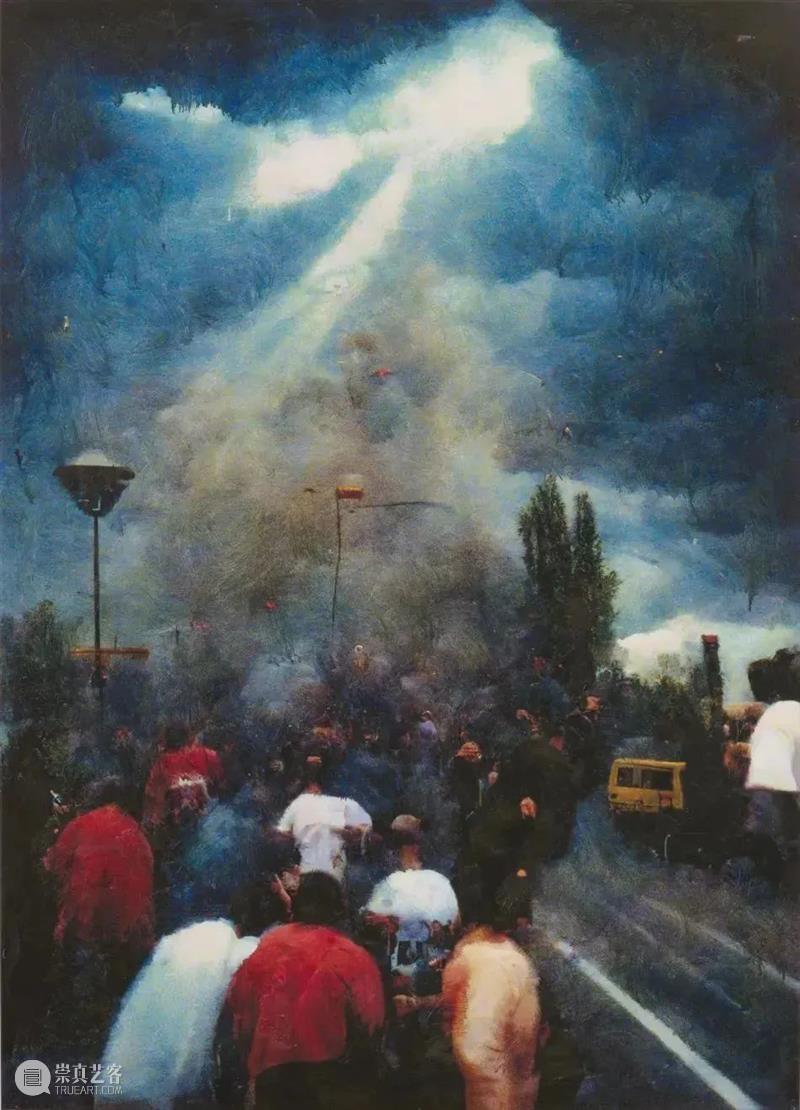

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)

《𐤕𐤅𐤋𐤏𐤕𐤄𐤄(耶稣升天)》(𐤕𐤅𐤋𐤏𐤕𐤄𐤄 (The Ascension)),2022年

布面喷墨打印和丙烯

186.7 × 134.6 cm

© Jon Rafman,摄影:Robert Wedemeyer

奥利维尔·扎姆:它从不同的方向、在各种长短不一的周期共构中蓬勃发展。而且新的形态和旧形态之间还有所不同。

乔恩·拉夫曼:在某个层面上,我们回到了过去,但事实上,当环境变得完全不一样了,你也永远无法真正回到旧的状态。我们都在做角色扮演,但我们角色扮演得太久,以至于我们吸收了我们的面具。使用匿名互联网身份,您可以自由选择您想要栖居的任何化身,并扮演你想要的任何角色。正如我所说,权力在另一个层面上比以往任何时候都更加集中。所以,这两个极端同时存在。

奥利维尔·扎姆:所以就有了多重身份综合症。

乔恩·拉夫曼:是的,它是“分裂的”,就像精神分裂症一样。这就是我试图在第一部剧情长片《梦想日记》(Dream Journal)中描写的经历,我描写今天这种精神分裂的感觉,上网冲浪的感觉,类似于做梦的经历。我们被历史上比以往任何时候都多的数据轰炸,我们无法处理所有数据。在我们在社交媒体上的时间线和信息流当中,一个接一个的帖子,它们就像是当你试图复述梦境发生的情况一样,彼此完全脱节。

奥利维尔·扎姆:说到你的影片,我想问你有关《情人》(Mainsqueeze)里那台坏掉的洗衣机。我觉得这个象征特别不可思议——一台自我毁灭的机器。这对你来说究竟意味着什么?

乔恩·拉夫曼:那是“Beta男三部曲”系列作品的其中一件,我试着用互联网上的图像编辑出诗意蒙太奇的风格。我的目标是创作像波德莱尔那样的21世纪象征主义诗歌或颓废诗歌。我觉得与抒情的叙事传统有关。我寻找能够捕捉我们当下但又可以解释的图像。在这个系列中,我还试着结合不同的对立概念,比如美丽与怪诞、浪漫与讽刺、崇高与平庸、神圣与世俗。你可以在商场的停车场或自我毁灭的洗衣机中发现感。然而我不想定义这些图像,因为艺术不应该被简化为一种说教的解释。同时,你要找到某种意义;你不希望它只是完全的达达主义式的无意义,当然,达达主义冲动还是有非常强的能量,并且仍然有效。毕竟,互联网本身就是一个巨型的达达主义空间。

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)

《𐤛𐤟𐤕𐤅𐤁𐤅𐤁𐤟𐤔𐤉𐤀(木偶人III)》(𐤛𐤟𐤕𐤅𐤁𐤅𐤁𐤟𐤔𐤉𐤀 (Puppet Man III)),2022年

布面喷墨打印和丙烯

186.7 × 134.6 cm

© Jon Rafman,摄影:Robert Wedemeyer

阿莱夫·莫里纳里:我还注意到,在你使用Google地球以全球标准化生产的现成图像的工作中,可以看到你在机器使用上还有另一个特质。你是在机器的意外中捕捉到某种美感吗?这可以说是你在数字世界中发现美感的一种案例吗?

乔恩·拉夫曼:我这种“机器的意外”(accident of the machine)是希望赋予街景照片某种力量和新鲜感。这些照片是由无人操纵的相机随机拍摄的,所以说它们也有一定的记录性意义。但归根结底,我的作品总是将诗意性放在某种机器痕迹和数字性的质感的前面。

奥利维尔·扎姆:正如你所说,现在一切都是去中心化的。你住在加州。你还会感觉自己站在某种未来的位置吗?

乔恩·拉夫曼:加州是非常虚拟的世界。同时,它也有一种自然的美。我对现在比对未来更感兴趣。当下蕴含着未来的种子。

乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)

《𐤌𐤉𐤎𐤅𐤎𐤟𐤌𐤓𐤒(奶油色的马)》(𐤌𐤉𐤎𐤅𐤎𐤟𐤌𐤓𐤒 (Cheval Crème)),2022年

布面喷墨打印和丙烯

186.7 × 134.6 cm

© Jon Rafman,摄影:Robert Wedemeyer

奥利维尔·扎姆:你认为未来会变得更加黑暗吗?

乔恩·拉夫曼:虽然我说过这句话,我还是想再重复一遍:艺术家要做的事情不是预测未来,而是反思当下。在2000年代末和2010年代初,我发现了一个对探索新兴互联网文化感兴趣的艺术家社群。我们都觉得自己是社群的一份子,并互相关注彼此的工作。当时我们还不是艺术界的主流,不过,这不妨碍我们之间的那种高效高频次的交流。我感觉就像是一种没有宣言的运动,没有宣言也无妨它的重要性。当时有种对互联网的兴奋感。接着,这个社群就分崩离析。一些人成为了所谓的专业艺术家;其他的一些人变得愤世嫉俗且辍学。这在过去一年左右的时间里有了新的变化。网络3.0所带起的新周期已经开始,随着Discord软件上的加密社群的形成,Z世代也迎来文化能量的提升。我看到一种新的社群意识再次出现,就像在2000年代一样。再次感到自己属于社群的一份子很令人兴奋。尽管如此,我们仍然生活在一个由算法控制的反乌托邦现实中。

乔恩·拉夫曼:形象游戏

Jon Rafman: ὁμοίωμα

📍 杭州天目里B1OCK画廊

2022年11月13日-12月18日

▼ 点击“阅读原文”,了解更多画廊和艺术家相关资讯

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享